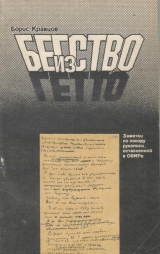

Текст книги "Бегство из гетто: Заметки по поводу рукописи, оставленной в ОВИРе"

Автор книги: Борис Кравцов

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)

Однако пусть все-таки на этот вопрос ответит сам Шполянский – как может, как хочет, как он пишет…

Позднее прозрение

Каждый человек – кузнец своего счастья – так во всяком случае утверждает пословица.

А несчастья? Не своими ли руками шаг за шагом, камень за камнем, мостят некоторые себе дорогу к своему же собственному краху – моральному, нравственному, гражданскому?..

В. ШПОЛЯНСКИЙ:

«…Уже прошло более десяти лет с начала ряда событий, надолго предопределивших мою судьбу, и только что закончились пять с небольшим лет, проведенные за пределами Родины, оставленной мною столь легкомысленно….

Напряженные события последних лет заслоняют самое начало пути, которое уже выглядит скорее как короткая прелюдия перед сложной многоплановой и драматической симфонией жизненных судеб многих сотен людей, встреченных мною в разных странах трех континентов.

В отдельные моменты мне начинало казаться, что у многих из нас – участников странного и страшного процесса обезличивания и обездоливания – какой-то общий, усредненный путь и одинаковая судьба. Но при ближайшем рассмотрении пути обычно оказывались разными, и если они приводили к схожим судьбам, то только в силу действующих объективных обстоятельств, в которых оказывается большинство из нас, вне зависимости от личных желаний и воли…

…Я работал в экспериментальных мастерских Ленинградского художественного фонда. Возможности применения новых материалов и технологий в искусстве были достаточно перспективны и интересны, и я отдавал этому все свое время. Коллектив художников, работавших в мастерских, был сравнительно невелик, и мы все, живя в мире общих интересов, были дружны.

О том, что кто-то уезжает на „историческую родину“ – в государство Израиль, – и тем более побудительных причинах к такой „перемене мест“, я не имел ни малейшего представления до тех пор, пока в числе таких людей не оказался один из моих знакомых. Он был достаточно юн и недостаточно профессионален, и я всегда с удовольствием делился с ним опытом работы и просто мыслями. И именно от него я узнал все, что в последующие несколько лет составило мой личный израильский „багаж“.

Мой приятель уезжал в Израиль по вызову своего деда, жившего в городе с экзотическим названием Кфар-Саба. Не менее экзотично звучало и название израильской академии искусств – „Бецалель“, в которой он собирался получить образование… Ни ему, ни тем более мне и в голову не могло прийти, что эти названия еще прозвучат потом в наших беседах, обретя новый смысл, и от былой экзотики не останется и следа… Поэтому, прощаясь в конце 1969 года, мы думали о том, что это – навсегда…

Где-то в конце 1972 года одна из моих знакомых обратилась ко мне с просьбой о помощи. Речь шла о том, что ее сестра с мужем и двумя детьми получила разрешение на выезд в Израиль. Но у мужа была открытая язва желудка, один из детей болел… Одним словом, нужна была только „техническая помощь“, а я не умею отказывать…

С этого началось мое вхождение в круг людей, по разным причинам одержимых идеей „воссоединения с родственниками“ и ради этого шедших далеко не самыми честными путями и действовавших зачастую не лучшим образом… Я достаточно скоро попал под действие этого психоза и был то непосредственным участником, то свидетелем процесса выезда в Израиль, пройдя весь путь сам, шаг за шагом…

Я и по сей день не в состоянии разобраться во многом, что происходило со мной лично. Прежде всего, у меня не было никаких националистических убеждений, и я не имел ни малейшего представления о том, что может лежать в основе такого рода „убеждений“. Я всегда считал те или иные способы и формы самовыражения, присущие индивидуальности, независимыми от национальной принадлежности индивидуума. В равной степени я уважал как личность, так и. коллектив в их требованиях или условиях сосуществования и не считал объединение по национальному признаку обязательным для достижения самого высокого уровня духовного общения.

Одним словом, я не представлял себе возможным выбор общения исключительно по принципу национального… Поэтому мои первые впечатления от среды, образованной прежде всего на националистической основе, среды, сознательно одурманивающей себя „возвышенной ложью“ национального превосходства, среды, которая, проповедуя „братство евреев“, творила немало черных дел по отношению друг к другу, – мои первые впечатления были достаточно негативными.

Но, поддавшись общим декларациям этой среды, втянувшись в нее, я постепенно потерял критичность и начал воспринимать ее такой, „какая она есть“… И именно с отказа от критического отношения к такой среде и ее деятельности начался последний этап моего пути в Израиль. И именно в этот период „переоценки ценностей“ я получил первый вызов от „родственников“ в Израиле.

Я и по сей день не знаю ни человека, который „организовал“ мне этот вызов без моей на то просьбы, ни каких-либо „родственников“ в Израиле. Но, как выяснилось, получение вызова не проблема. В этом я убедился позднее, уже в Израиле, когда на протяжении длительного времени бывал в центральном „Сохнуте“ – Еврейском агентстве…

Мы все, и я в частности, читая и обсуждая письма из Израиля этого периода, очень мало внимания обращали на элементы критики, проскальзывавшие в некоторых из них. Мы априорно считали вое „позитивное“ в израильской жизни – закономерным, а „негативное“ – частным. И уж конечно, у нас было свое, специфическое отношение к любым советским материалам по проблемам Израиля. Мы рассматривали эти материалы не просто как тенденциозные, мы сразу же относили их в категорию антисемитских… Любая информация „тут“ – ложь, любой намек оттуда – „истинная правда“… Такое отношение к действительности и игнорирование ее приводило и приводит многих к явной переоценке своих способностей и возможностей не только выжить, но и прижиться в мире абсолютно полярных моральных величия и законов общественных отношений…

Каждый из нас надеялся только на самого себя… Так, подталкивая и поддерживая друг друга, мы оказывались у порога Родины., Я переступил этот порог в сентябре 1974 года…»

Здесь, как далее пишет Шполянский, можно было бы поставить точку. Но не ставит – не случайно он употребляет сослагательное наклонение: можно было бы. Сам понимает: все сказанное звучит неубедительно, наивно. И он вновь и вновь в разных местах рукописи обращается к этому вопросу, который, в отличие от других разделов, озаглавленных иронично, едко, с издевкой, обозначил строго и сухо, по-деловому: «К вопросу мотивировки выезда из СССР». Я прочитал четыре варианта этих «мотивировок», не считая попытки Шполянского сказать что-нибудь убедительное по этому поводу в интервью корреспонденту Ленинградского телевидения.

Варианты этих «объяснений» разнятся количеством страниц, некоторыми примерами и именами, «философическими» отступлениями типа рассуждений о «формах самовыражения личности» или «поисков высокого уровня духовного общения», но количество слов не переходит в качество: аргументов нет, король, как говорится, голый. И Шполянский, я убежден, это понимает. Отсюда его растерянность, как внутренняя, так и внешняя, особенно перед нами, советскими людьми, которым он, уж коли припал к порогу Родины с повинной головой, должен дать ответ на этот вопрос, и ответ если не исчерпывающий, то во всяком случае искренний. Ответа нет, и мне было жалко Шполянского и во время разговора с ним в гостинице, и при чтении его рукописи: человек в общем далеко и далеко не глупый, талантливый по-своему, а как беспомощны его попытки прикрыть здесь свою духовную наготу мишурой слов, в какие противоречия с самим собой он впадает!

В. ШПОЛЯНСКИЙ:

«…Я не уезжал из СССР потому, что я еврей, и не стремился в Израиль именно потому, что я еврей.

Я не был настроен националистически и не признаю за кем бы то ни было права на национализм. В такой же мере мне чуждо понятие патриотизма, основанного только на националистических чувствах, а именно такой „патриотизм“ преобладает в среде одержимых идеей Израиля. Как я смог убедиться позже, основные тенденции израильского патриотизма лежат в области националистических, а не национальных чувств, и это неизбежно исподволь влияет на тех, кто устремляется в это государство под его или иным влиянием…»

А вот в другом месте, В. ШПОЛЯНСКИЙ:

«…Как и многим другим участникам этого процесса, мне казалось, что я сам дошел до большинства моих „новых убеждений“, суть которых связана с тем, что я – еврей, и коль скоро существует государство евреев, то оно и есть единственное место на земле, на котором мы должны быть вне зависимости от всего предыдущего, и что там можно начать жить вне связи со своим прошлым…» (Подчеркнуто мною. – Б. К.).

Как можно «быть вне зависимости от всего предыдущего» и «жить вне связи со своим прошлым» – оставим эти утверждения на совести Шполянского. Никто и ничто, как и дерево без корней, не может жить вне связи со своим прошлым, и человек в особенности, сознает он это или нет: все мы вышли из прошлого.

А вот «я – еврей» и «мое место в государстве евреев» – эти слова напомнили мне замечательного еврейского писателя Шолом-Алейхема и мою бабушку Ханну Хаимовну.

Выросший на русской земле, воспитанный на русской литературе, современник Толстого и Горького, Чехова и Короленко, Шолом-Алейхем писал о народе и для народа, посвятив все свое творчество судьбам тех обездоленных еврейских бедняков, чьим уделом в давние предреволюционные времена была черта оседлости. Один из таких героев – Тевье-молочник из одноименной повести, глубоко лиричной и грустной одновременно.

Человек из народа, простодушный и благородный, привыкший в, поте лица своего добывать хлеб свой, Тевье всеми своими корнями, душой и сердцем врос в родную «батьковщину» – украинскую землю, жил в дружбе с соседями – украинскими крестьянами, его, честного и прямого, по-своему уважали и местный священник и даже пристав – в черте оседлости это немаловажный факт. Но несчастья одно за другим обрушивались на голову Тевье. Пятерых дочерей – все труженицы – воспитал он. Цейтл выходит замуж за полунищего портняжку и умирает от чахотки. Голда вслед за возлюбленным, революционером, осужденным царским судом, отправляется в далекую ссылку. Хава уходит из семьи к любимому, не еврею, что по иудаистским канонам грех и несчастье из несчастий. Шпринца кончает с собой, обманутая богатеем. Белка выходит замуж за нелюбимого богача. Жена умирает от горя. И в довершение всех бед царским указом, запретившим евреям жить в деревне, Тевье изгоняют из родных мест, где жили его деды и прадеды.

Горьки его последние часы у родного дома. Вокруг осиротевшей хаты стоят, понурив головы, соседи-крестьяне, которых принудили изгнать еврея, и размышляют: бить или не бить стекла. «А то, неровен час, – говорит один из них, обращаясь к Тевье, – проедет кто-нибудь мимо, пусть видит, что тебя побили, не то нас и оштрафовать могут…»

И нет в сердце Тевье гнева и обиды на своих украинских односельчан, таких же, как и он, бедняков. Не знает Тевье одного: первым надумал изгнать его из деревни не кто иной, как муж его дочери, еврей, потому что не пристало ему, богатому подрядчику, иметь тестя-бедняка…

«И приходят мне в голову какие-то необыкновенные, странные мысли, – как бы вслух размышляет Тевье: „А что такое – еврей и нееврей? И зачем бог создал евреев и неевреев? А уж если он создал и тех и других, то почему они должны быть так разобщены, почему должны ненавидеть друг друга, как если бы одни были от бога, а другие – не от бога?“ И досадно мне, почему я так несведущ, как иные, в книгах, почему не так учен, чтобы найти толковый ответ на все эти вопросы».

В отличие от многострадального Тевье, моя бабушка не испытала гнета черты оседлости. И она, и ее пятеро детей, и внуки родились и выросли в Дагестане. Я еще в детские годы познал многонациональный состав этой горной республики. В нашем дворе, большом, как и все дворы на Кавказе, жили и русские, и даргинцы, и кумыки, и евреи. И общим для всех нас – языком нашего общения, нашей дружбы – был русский язык.

Когда я учился в школе, на улицах Махачкалы, тогда еще сравнительно небольшого города, часто можно было встретить невысокого крепыша с челкой жестких черных волос над горбатым носом. Сын народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы, он учился в педагогическом училище, только-только постигал русский язык и писал первые стихи на родном, аварском. Стал бы он всемирно известным поэтом Расулом Гамзатовым, Героем Социалистического Труда, членом Президиума Верховного Совета СССР, если бы вместе с мужественной песней своих гор не впитал в себя – на русском языке! – высокую музу Пушкина и Лермонтова, Шекспира и Гейне, Блока и Маяковского! И не стала ли бы беднее отечественная и мировая культура, не переведи Владимир Солоухин на русский язык его «Мой Дагестан», не положи Ян Френкель на музыку его прославленных «Журавлей»! Кстати, эту песню с русского перевели уже на пятьдесят других языков мира…

Совсем недавно я получил два приглашения на юбилеи моих махачкалинских одноклассников. И только из этих открыток, написанных в шутливо-официальном тоне, я узнал, что черноглазую девчушку, которую мы десять лет в школе звали Соней, на самом деле величать Салихад Омаровна, а нашего «артиста», организатора школьного драмкружка Леньку – Лейбой Лазаревичем. Кто из нас, воспитанных школой, комсомолом, думал в первую очередь о национальности?

Семья наша не была религиозной, и бабушка, грузная, с больными ногами, часто сетовала:

– И никто со мной не поговорит по-еврейски! И никто меня, старуху, в синагогу не проводит…

Одно бабушка соблюдала неукоснительно: пекла на пасху мацу. В доме начинался страшный переполох – отбирали сухие дрова, просеивали муку, чистили и мыли огромную печь на кухне. И главным помощником бабушки вовсем этом были не ее еврейские знакомые и родные, а наш сосед белорус дядя Саня, Санька, как его звала бабушка. Связывали их не только многолетнее соседство, но и искренняя взаимная симпатия, бабушкина доброта и Санькина отзывчивость. Жил он вдвоем с сынишкой, жена умерла, бабушка постирывала им, вела с ним какие-то долгие беседы, подкармливала парнишку, а уж в пасху Санька ей и дрова колол, и воду таскал, и первую пробу снимал только он.

Помню, бабушка не один раз говорила моей маме: – Вот Санька – не еврей, а чем он хуже моего Янкеля? Вот бы Любе моей такого мужа (кстати, тетя Люба вышла замуж не за Саньку, а за Николая Ивановича. А если собрать всех бабушкиных родственников, то будут среди них и армяне, и русские, и азербайджанцы. – Б. К.). Работящий, заботливый, на базар меня проводит и кошелку домой поднесет. И слова у него всегда правильные, добрые. А от Яшки разве помощи или слова доброго дождешься? И почему Яшка мне почти как чужой, хоть и сын мой, а Санька как близкий? Один бог знает…

Бабушка моя была неграмотной, и простая мудрость ее шла от жизни, от труда, нелегкого, как и у Тевье-молочника. Почему же они – и бабушка, и Тевье – понимали, что настоящая жизнь строится не на национальной розни, а на дружбе людей, и еврей ты или нееврей – какая разница! Был бы настоящий человек! Почему они, простые люди, понимали это, а Шполянские и иже с ними не понимают эту простую истину? Или поняли ее слишком поздно, когда уже предали землю, в которой покоится прах их дедов и прадедов, бабушек и прабабушек!..

Наверное, можно было бы привести и другие аргументы – их каждодневно и каждочасно дают наша советская жизнь, наше советское братство народов. Но мне хотелось обратиться к этим, пусть немного сентиментальным воспоминаниям далекого детства. Ведь все мы вышли из детства, и, как бы ни мудрствовал Шполянский, «жить вне связи со своим прошлым» нельзя. «Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило бы нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем», – мудро писал В. Г. Белинский.

Кстати, бабушка моя очень любила, когда кто-нибудь читал ей вслух Шолом-Алейхема. Она плакала над горькой судьбой Тевье-молочника или мальчика Мотла, смеялась над похождениями местечкового гешефтмахера Менахема-Мендла, слыхом не слышала о сионизме и не знала, где находится «земля обетованная» – Палестина. Когда один из ее сыновей, женившись, переехал в большой и красивый город и пригласил ее туда, она категорически отказалась.

– Зачем мне нужны твоя большая квартира, твой большой город и твои трамваи? В жизни я их не видела, а пятерых детей, слава богу, вырастила, и не босяками они стали… Никуда я не поеду. Здесь моя земля, здесь мои отец и муж, твой папа, похоронены, пусть земля им будет пухом, здесь и меня вы похороните… – И уже совсем другим тоном принималась отдавать распоряжения по своим похоронам. И, помню, всегда добавляла – Только Саньку с Омаром на поминки позвать не забудьте. Мне легче в земле лежать будет…

И когда бабушка умерла, Санька, может быть, горше всех других переживал эту потерю…

А Шолом-Алейхема, между прочим (и об этом пишет Шполянский), в Израиле недолюбливают. Может быть, потому, что, отдав в свое время какую-то дань сионизму, он быстро охладел к нему, поняв его враждебность интересам еврейских народных масс, идеям добра и дружбы, которыми жили писатель и его герои.

Но это уже другая тема.

В. ШПОЛЯНСКИЙ:

«…Объем наших фактических знаний об Израиле был, в общем-то, достаточно скуден и основывался по большей части на письмах „оттуда“. Тенденциозность в сочетании с малым объемом более или менее объективной информации и постоянный рост официальных израильских изданий на русском языке (нелегально поставляемых в СССР. – Б. К-), описывающих прямо-таки рай земной новых иммигрантов, уводили нас все дальше и дальше. Нас больше прельщали глянцевые обложки, чем содержание… Сведения „оттуда“ как будто специально были рассчитаны на то, чтобы внушить самый безудержный оптимизм…»

Здесь я вынужден отклониться от текста Шполянского. Как известно, обману поддается только тот, кто умышленно закрывает глаза на правду, предает лишь тот, кто способен предать. Будем откровенны: поток «радужного оптимизма» «оттуда» падал на почву, уже унавоженную националистической пропагандой и мещанскими, потребительскими устремлениями.

Но вместе с тем нельзя закрывать глаза на то, что в израильской пропаганде на Советский Союз письма «оттуда» – одно из составных звеньев – и немаловажное – продуманной, организованной и щедро материально поощряемой провокации против нашей страны.

Уже первые иммигранты, выехавшие из СССР в Израиль для «воссоединения с родственниками» или поддавшись сионистской пропаганде, испытали чувство глубокого разочарования, отчаяния, и это крушение надежд, пессимизм немогли не отразиться в письмах, посылаемых ими на их бывшую Родину.

Сионистам главное было выманить людей в Израиль, чтобы «фактором количества» утверждать свое «право» на захваченные арабские земли, что же до положения этих новых олим {13} – это уже дело второстепенное. Среди бывших советских граждан вспыхивали забастовки, они посылали петиции во многие международные организации, воздвигали баррикады на улицах, чтобы был услышан, наконец, их голос протеста против отсутствия работы, жилья, засилья бюрократии, религиозного фанатизма и самой откровенной дискриминации новых израильтян.

Израильское правительство, естественно, не могло не быть обеспокоено этим. Нет, конечно, не бедами бывших советских граждан, а тем, чтобы об их отчаянном положении, их протестах не узнали за рубежом. Новым иммигрантам предоставили кое-какие льготы, но это только усилило неприязнь и антагонизм к ним старожилов, также испытывавших последствия безработицы, инфляции, страх перед перманентным состоянием войны с арабскими соседями. Чтобы как-то разрядить напряженную обстановку, выпустить социальный пар, правительство даже созывало съезды олим из СССР.

На одном из таких сборищ, по поводу которого даже официальная израильская пресса вынуждена была отметить, что в зале съезда главенствовали пораженческие настроения людей, глубоко разочарованных жизнью в Израиле, выступила сама госпожа премьер-министр Голда Меир. Послушайте, что она говорила, это весьма симптоматично!

«Мне очень больно слышать, с каким упоением и энтузиазмом здесь говорят, что у нас все плохо. Сердце мое переполняется болью, когда я думаю, что в России узнают, что происходит здесь»(подчеркнуто мною. – Б. К.).

Между прочим, это было сказано в 1973 году, когда Шполянский, прельщаясь «глянцевыми картинками» о жизни в Израиле, собирался выехать туда. Строки эти взяты из официального отчета. Правда, израильские спецслужбы не включали их в рекламные буклеты, тайно переправляемые «нужным людям» в СССР.

И пожалуй, этот раздел я завершу еще одной цитатой – приведу несколько строф из стихотворного фельетона, опубликованного в израильской русскоязычной газете «Оплот» (1975, 22 июня) под заголовком «Письма пишут разные».

Сегодняшний день, от чего он зависим?

Ответа не знаю, но все же скажу:

Израиль, к примеру, зависит от… писем,

Которые я на досуге пишу.

Сижу и пишу за страницей страницу,

Бессильный «веселые» мысли прогнать,

Пишу не врагам, а друзьям за границу,

Друзьям, что желают хоть что-то узнать.

Пишу им, что здесь «изобилие хлеба,

Дороги – прекрасны, дома – высоки,

Сады – плодородны, а синее небо

Куда как приятней зеленой тоски».

Пишу, что «в огромных количествах строит

Израиль для нас, для олимов, жилье»

(А сколько вот стоит, об этом не стоит

Писать за границу, тут – дело мое).

Пишу, что «олим здесь лелеют и любят»,

О том, что «земля наших предков свята»

(Зато не пишу, что любого погубит,

Кто ей попадется, злодейка-клика)…

Фельетон этот длинный и, думаю, дальше цитировать не стоит: злая ирония его автора и так понятна. Завершая словами: «Израиль зависим от писем», он с тем же сарказмом призывает писать «правдивые письма» родным и знакомым за рубежом, выманивая их лживыми посулами на «землю предков».

Одно только разве можно добавить: эту газету я нашел среди бумаг, оставленных Шполянским…

* * *

Чужая душа – потемки, и своя, добавим, также, недаром еще древние говорили: познай самого себя.

Шполянский не был бы Шполянским, и его рукопись не стоила бы и капли внимания, если бы, несмотря на все попытки уйти от ответа на главный вопрос: «А почему же ты оставил Родину?» – он не сказал бы правды. Пусть скороговоркой, мимоходом, с недомолвками, но все же правды.

В, ШПОЛЯНСКИЙ:

«…Сегодня мне трудно воссоздать более-менее четкую картину побудительных причин моего выезда из СССР… Мне хочется только сослаться на слова одного из уважаемых мной людей, который точнее многих других определил мои побуждения в тот момент, когда узнал о моем предстоящем отъезде. О моих побуждениях он отозвался просто: „авантюризм“, Мои возможности определил словами: „не пропадет“..

И пожалуй, этими словами можно начать и закончить перечень побудительных причин, которые привели меня к выезду из СССР».

Правда, несмотря на эту заключительную фразу, Шполянский, как вы заметили, не этим начинаети, поверьте, не этим заканчивает«перечень побудительных причин к выезду из СССР». Мы уже прочитали несколько страниц, предшествовавших этому выводу, и он еще на нескольких страницах «объясняет», как бы спохватившись, характер своего «авантюризма» и раскрывает, что он понимает под словом «не пропадет» и почему и как он не пропал. Но все же эти определения уже ближе к истине, и на этом мне хотелось бы остановиться особо.

В 1982 году в журнале «Новый мир» был опубликован очерк советского публициста Александра Овчарен-ко «Размышляющая Америка». Автор, в частности, рассказывает о том, как в одном из американских университетов, Нортвестернском, он участвовал в диспуте на тему «Будущая война будет войной без победителя» и после окончания дискуссии беседовал с человеком, который считал ограниченную ядерную войну неизбежной и даже… необходимой. Опущу подробности их разговора и приведу лишь заключительные фразы.

«– Даже ваш вице-президент допускает возможность того, что, разразись ядерная война где-то далеко, атомные бомбы могут упасть и на вашу собственную землю.

– Могут, – с готовностью согласился он. – И пусть… Кого они уничтожат? Негров? Давно пора. От гибели их мы только выиграем. Чиканос? Почистить от них нашу страну тоже следует. Ваших эмигрантов? Туда им и дорога…»

Откровение каннибала? Нет – одна из форм американского расизма, составной частью которого, и далеко не маловажной, является антисемитизм. Примеров этому тысячи. Шполянский провел два года в США – и он их приводит. Об отношении к евреям в США, о положении там бывших советских граждан речь еще пойдет, но одну цитату из рукописи Шполянского я приведу сейчас.

«Мы не забываем и о евреях, – цитирует он слова Роя Френкхаузера, политического координатора ультраправой расистской организации „Минитмены“. – Если бы евреи только знали, что будет (вы мне поверьте, это будет так же, как будет рассвет завтра), они бы поняли, что по сравнению с тем, что может случиться в Америке, гитлеровская Германия покажется пикником воскресной школы. Мы построим лучшие газовые камеры, и их будет больше. И на этот раз не будет беженцев…»

Недавно в США вышла книга бывших советских граждан П. Вайля и А. Гениса. Они признают, что большинство, подавляющее большинство выехавших из нашей страны евреев боятся сказать правду: уехали они из СССР не от нищеты, не потому, что подвергались дискриминации за свое национальное лицо или образ мыслей. «Огромное большинство из нас, – пишут авторы, – уезжало не „от“, а „за“. Мы ехали за деньгами. Мы хотели зарабатывать много денег и тратить их так, как нам хочется. Такая возможность (но далеко не реальность) – основа основ свободного общества…» Книгу свою авторы озаглавили не без откровенной самоиздевки – «На золотом тельце сидели…».

Вот это – стремление «завести свое дело», нажиться, разбогатеть в мире золотого тельца – и двигало многими, если не большинством. Многие иммигранты, – писала израильская газета «Джерузалим пост», – «верили, будто здесь (в Израиле, в капиталистическом мире вообще. – Б. К.) улицы вымощены золотом». Группа бывших советских граждан, выехавших в Израиль, а оттуда, не выдержав условий жизни на «земле обетованной», бежавших в Австрию, еще в 1977 году писала генеральному секретарю ООН: причины нашего выезда «можно выразить одной фразой: мы былидвижимы в большинстве своем обывательской психологией».

И Шполянский в этом плане не такое уж большое исключение. Разве только двигали им не откровенная жажда наживы, а зоологический индивидуализм, эгоизм, эдакое оскорбленное самолюбие якобы непризнанного, и, конечно же, по его мнению, только в силу условий советского строя, таланта. Вот характерное признание:

«Игнорируя факты, которые могут стать известными любому, отметая как явно устарелые для наших дней понятия о классах и их отношениях, считая законы капитализма дающими массу выгод при умении „продать себя“ или, что еще лучше, найти себя в сфере частного предпринимательства, мы стремились…»

Фразу Шполянский не закончил, но многоточие здесь не ахти как многозначительно: куда стремились – ясно и зачем – тоже не требует пояснений. Не случайно именно в этом месте на полях страницы пометка: «Родина там, где хорошо…»

Это уже откровенно. Пусть цинично, но действительно откровенно. И не могу не привести по этому поводу слова одного из старейших советских писателей. «Не на моем языке родилась поговорка: „Ubi bene, ibi patria“ (где хорошо, там и отечество) – мудрость симментальской коровы, которой безразлично, кто присосется к ее вымени, было бы теплым стойло да сладким пойло».

И здесь, чтобы действительно поставить точки над «и», мне хотелось бы отложить рукопись Шполянского и обратиться к его биографии.

Забегая вперед, скажу, что его брат, художник, для которого отъезд в Израиль и вся просионистская деятельность Вадима были, как он говорил, ударом, показал мне послевоенные одесские газеты, на страницах которых их отец гневно обличал сговор сионистов с нацистами, а потом, как ему рассказывал Вадим, отца за эти статьи поносили в израильской прессе. И еще он сказал, что из тех двух или трех писем, которые он за все время получил от брата с Запада, ему запомнились слова: толстые, сытые свиные рыла – так писал Шполянский о сионистских бонзах…

Но это уже потом. А так – биография как биография. Война. Эвакуация. Окончив семилетку, пошел работать, учился заочно и экзамены за 8 – 10-й классы сдал за один год, хотя до этого особыми успехами, как он сам признавал, в школе не отличался. Пытался поступить в художественное училище в Москве – не поступил. А дальше – города, профессии… Тула, Одесса, Кзыл-Орда, Ташкент, снова Одесса… Краностроительный завод, театр, производственный комбинат, завод холодильного оборудования, конструкторское бюро электропромышленности. Впрочем, при всей перемене мест – работа, как правило, с пластмассами, декоративными материалами. Наконец, Ленинград, отделение Художественного фонда РСФСР.

В стремлении найти свое место в жизни, самоутвердиться человеку свойственны поиски, и здесь перемена мест и профессий далеко не всегда – вина: не у всех жизненный путь однозначен и прям, не всем удается избежать ошибок. И надо отдать должное Шполянскому – он стал неплохим специалистом в области пластмасс, приобрел навыки в разных видах прикладного искусства. Имел собственную мастерскую для работы, весьма неплохо зарабатывал, но не гнался за легкими деньгами и излишним комфортом.

В. ШПОЛЯНСКИЙ:

«…К идее выезда на Запад я отнесся по привычной мне схеме, и не последнюю роль в этом подходе сыграл тот творческий потенциал, который требует постоянного обновления впечатлений и их выхода для того, чтобы мог начаться новый цикл накопления, что можно назвать „тоской по осуществлению“. Я начал ставить над собой некий „нравственный эксперимент“, который в качестве обязательного элемента требовал довести идею перемен до конца…

Каждый из нас (выезжающих в Израиль. – Б. К-), разумеется, рассчитывал только на самого себя. Рабочий – на силу рук и мастерство, специалист – на силу ума и образование. Все соразмерялось с индивидуальными способностями и вытекающими из них личными возможностями…»

Ну что же – ни «великий Израиль», ни «строительство родины всех евреев», ни религиозные мотивы – ничто из этого стандартного набора сионистских лозунгов никого, или почти никого, и никуда не влекло. Что правда, то правда. Каждый думал только о том, как подороже продать себя и побольше получить за это. И Шполянский в том числе. И все же в приведенной выше цитате есть передержка. Речь идет о рабочих.