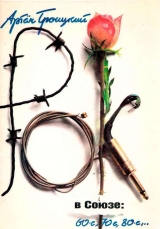

Текст книги "Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е..."

Автор книги: Артемий Троицкий

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)

Именно на одном из ранних концертов ансамбля Козлова – как сейчас помню, в Центре онкологии – я впервые попал в настоящую свалку у входа с риском сломать ребра. Дикий ажиотаж сопровождал почти все выступления рок-групп: залы небольшие, билетов было мало, и толпа шла напролом, ломая двери и карабкаясь в окна. Из воспоминаний А. Градского: "Это было летом 1971 года. Мы должны были играть на танцах в фойе в Институте народного хозяйства. Было продано полторы тысячи билетов, и кто-то напечатал еще тысячу фальшивых. Мой ударник забыл дома палочки, и я поехал за ними. А когда вернулся, толпа у входа была такой,что я не мог протиснуться к дверям. Я им говорил: «Я – Градский, мне надо пройти», но вокруг посмеивались и отвечали: «Все тут Градские, всем надо пройти». (Вот парадокс: поскольку пресса и ТВ были «вне игры», мало кто из публики знал в лицо своих кумиров! – А. Т.)Но играть надо было – мы взяли деньги вперед… Тогда мне не оставалось ничего другого, как полезть вверх по стенке, цепляясь за водосток и уступы плит. Я добрался до первого подвернувшегося открытого окна на втором этаже, влез туда и оказался прямо на заседании комитета комсомола. Люди там, конечно, выкатили глаза. Ну что, я отряхнулся, говорю – извините, у нас тут танцы – и прошел в дверь. На танцах тоже было весело: человек восемь девушек в середине зала разделись догола и плясали, размахивая лифчиками. Дружинники увидели это с балкона и стали пробираться к ним, но пока они протискивались, те уже успели одеться".

«Скоморохи»: Градский, Фокин

Фото А. Агеева

Иванов

Не знаю, что это были за девушки, но «групи» [18]18

«Групи» (рок-слэнг) – особо преданные поклонницы, добровольно сопровождающие музыкантов на гастролях.

[Закрыть], и самые настоящие, у нас тоже появились, и, я думаю, без всяких подсказок с Запада. Они ходили на все «сейшена» (еще одно популярное жаргонное слово, означающее «рок-концерт»), носили самые отважные мини-юбки и полупрозрачные гипюровые блузки, танцевали около сцены и привлекали внимание. Никакого специального названия у них не было, но все знали, кто они такие, и относились к ним с уважением. Предводительницей команды московских «рок-подруг» была невысокая брюнетка с прямым пробором и довольно потрепанным (или всегда слишком сильно накрашенным) лицом, по слухам, дочь полковника.

Да, друзья, очень весело было в то время. Энергия, энтузиазм, новая жизнь, независимость. Обо всем этом принято вспоминать с чувством острой ностальгии – как о первой любви и вообще вдохновенной юности. Но, кажется, атмосфера рока была гораздо интереснее и авантюрнее, чем сами группы. Почти все ансамбли играли то, что можно было услышать на пластинках, причем в гораздо лучшем исполнении. На "сейшенах" царили корявые местные Хендриксы, Клэптоны, Джимы Моррисоны и Роберты Планты. Они самозабвенно копировали и редко понимали, о чем поют.

А публика и не хотела ничего другого. Коля Васин вспоминает, что "Кочевников", первую ленинградскую группу, которая стала петь по-русски, часто освистывали и вообще не очень уважали. Русский язык считался чем-то вроде атрибута конформизма, знаком принадлежности к "вражеской", не-роковой системе ценностей.

Первую в Москве рок-песню на родном языке сочинили "Соколы" году в 1966-м. Она называлась "Солнце над нами" и была единственной в их "фирменном" репертуаре. Несколько позже Градский придумал, сидя в троллейбусе, свой первый опус "Синий лес". Затем они со "Скоморохами" сочинили мини-рок-оперу "Муха-цокотуха", придав известной детской поэме ярко выраженную сексуально-патологическую окраску. На основании этого он утверждает, что был первым советским панком. Все эти и некоторые другие ранние русскоязычные рок-песни на самом деле по содержанию и лексически ничем не отличались от стандартной лирики. Свои образы и свои проблемы как-то не приходили на ум – возможно, это и рождало недоверие к авторам и свист на концертах.

Однако наконец явился ансамбль, запевший по-своему, – "Машина времени". Если у нас и была группа, приближавшаяся по своему влиянию к почетному титулу "русских "Битлз", то это скорее они, нежели кто-либо другой. Андрей Макаревич, единственный сын известного архитектора, однажды услышал привезенную папой из-за границы пластинку "Ночь трудного дня" и, повторяя славный путь многих, тут же радикально изменил свои взгляды на жизнь. В 1968 году вместе с товарищами по восьмому классу (значит, им было по пятнадцать лет) он организовал бит-группу [19]19

Это было тогда обычным явлением. Группы были почти во всех школах, а в некоторых и по нескольку. У меня тоже есть небольшой опыт такого рода.

[Закрыть]. У одного из ребят, Сергея Кавагоэ, были родственники в Японии, и он стал счастливым обладателем электрооргана «Эйстон» (который, правда, вскоре украли и обнаружили спустя десятилетие в Сибири). Почему-то юный Макаревич оказался единственным, кто правильно понял истинный пафос «Битлз»: «Я увидел, что это нормальные, абсолютно естественные ребята, такие же, как мы, и что они поют своими словами о собственных проблемах. И я подумал: а почему мы не можем так же? Почему мы должны притворяться кем-то еще, из Калифорнии или из Ливерпуля?»

Первые песни "Машины времени" были детской сатирой, пронизанные суровой иронией школьников из хороших семей, вроде

"И все беды навсегда будут нипочем,

Если ты надел очки с розовым стеклом".

Самой популярной была одна из песен, бичующих потребителей, в первую очередь из-за строчки, где пелось, что «я куплю себе золотой унитаз». По тем временам это было неожиданно, смело и даже очень серьезно. К сожалению, «Машина времени» плохо играла и поэтому не очень котировалась у публики по сравнению с более матерыми и динамичными группами. Макаревича это приводило в тихое отчаяние, и он несколько раз пытался бросить играть на гитаре. Его вовремя останавливали, и правильно делали – ведь мы могли лишиться нашего первого рок-барда.

«Машина времени»: Андрей Макаревич

Аналогичный процесс – появление «национальных» ансамблей – синхронно, хотя и без всяких связей с Москвой, происходил и в других рок-центрах. В Латвии это были «2 х ВВМ» во главе с прославившимся впоследствии композитором-симфонистом Имантом Калныньшем. В Эстонии – «Подвальные звуки», переименованные затем для удобства в «Шарманку». В Ленинграде – «Санкт-Петербург» (1971) Владимира Рекшана, основательно повлиявший на знаменитый теперь «Аквариум». И все же эти группы составляли ничтожное меньшинство по сравнению с теми, кто бесконечно играл «фирму». Многие даже считали, что пение по-русски – это какой-то хитрый «трюк» или спасение для тех, кто не умеет как следует играть. Существовала теория (Леша Козлов был ее верным адептом), что рок по-русски петь в принципе невозможно, поскольку более длинные, чем английские, слова просто-напросто не умещаются в ритмический размер… Будущее доказало, что теория не всегда права.

Тогда же произошли и первые "межгородские фестивали". Деловой армянин, некто Рафик Мкртчян, подписывал контракты с московскими, ленинградскими и прибалтийскими группами и привозил их в Ереван,где те выступали во Дворце тяжелой атлетики на шесть тысяч мест. По словам Градского, там вообще ничего не было слышно, поскольку толпа начинала орать, едва был сыгран первый аккорд, а мощность голосовой аппаратурысоставляла двести ватт. Практика этих концертов прекратилась в 1970 году, когда предприимчивого Рафика посадили в тюрьму за финансовые махинации.

Единственным легальным рок-событием тех лет был организованный местным комсомолом фестиваль "Серебряные струны" в Горьком в конце 1971 года. "Скоморохи" Градского поделили первое место с ансамблем "Ариэль" из Челябинска, исполнявшим "электрические" адаптации русских народных песен. Последнее стало исключительно модным и горячо приветствуемым культурными властями почином. Считалось, что этим достигался некий компромисс между Западом и Востоком: ладно, черт с ними, с гитарами, главное, что песни наши, народные, а не какая-то буржуазно-негритянская непотребщина. Ведущим советским ВИА стали белорусские "Песняры". Десяток усатых молодцов, поющих тоненькими голосами под аккомпанемент свирелей и электрооргана. Их пластинки продавались миллионами – возможно, потому, что других не было. В середине 70-х "Песняры" впервые представили новую советскую поп-музыку в США, но, кажется, об этих гастролях никто не любит вспоминать.

Реальные интернациональные связи у нашей рок-общины практически отсутствовали. Существует забавная легенда, за правдивость которой я не ручаюсь, что тогдашний министр культуры Фурцева специально направила своего эмиссара на концерт "Рол-линг Стоунз" в Варшаву (1967 год) и тот вернулся, лишенный дара речи и преисполненный глубочайшего возмущения по поводу увиденного и услышанного. Посему было твердо решено эту заразу к нам не допускать. Изредка приезжали бит-группы из социалистических стран, и это становилось событием. Странно и трогательно было слышать рок в больших концертных залах. Коля Васин вспоминает о гастролях польской группы "Скальды": "Я тогда был президентом поп-федерации. Федерация занималась в основном тем, что устраивала концерты в закрытыхна ночь ресторанах… Так вот, мы пришли к этим полякам в гостиницу после их выступления и предложили выступать у нас ночью. Они отказались. И тогда я произнес речь о том, что Польша с ее бит-клубами является для нас образцом и что мы в России хотим сделать так, как у них в Польше, и просим у них помощи. Тогда они согласились и играли 45 минут, и всю ночь мы балдели и пили пиво… Поп-федерация просуществовала 10 месяцев, пока наш администратор не проворовался".

Владимир Рекшан («Санкт-Петербург»)

Да, проклятые деньги начали топтать и нашу скромную рок-революцию.

Или это были ботинкина платформе?

Глава 4

Семидесятые

ик «всенародного подъема» рок-движения пришелся на 1970–1972 годы. «Это было начало десятилетия, и все связывали с этим самые радужные надежды», – вспоминает Градский. Однако в действительности случилось немного по-другому. Сейчас принято считать 70-е годы если и не "потерянным десятилетием",то по крайней мере десятилетием, проведенным в дремоте, для кого-то сладкой, для кого-то кошмарной. Наш рок существовал все эти годы тоже на удивление тихо, чего вовсе не предвещало бурное начало десятилетия.

ик «всенародного подъема» рок-движения пришелся на 1970–1972 годы. «Это было начало десятилетия, и все связывали с этим самые радужные надежды», – вспоминает Градский. Однако в действительности случилось немного по-другому. Сейчас принято считать 70-е годы если и не "потерянным десятилетием",то по крайней мере десятилетием, проведенным в дремоте, для кого-то сладкой, для кого-то кошмарной. Наш рок существовал все эти годы тоже на удивление тихо, чего вовсе не предвещало бурное начало десятилетия.

"Сегодня самый лучший день.

От ненужных побед остается усталость,

Если завтрашний день не сулит ничего…

Группа «Машина времени»

Флаг над замком

Пусть реют флаги над полками.

Сегодня самый лучший день—

Сегодня битва с дураками.

……………….

Когда последний враг упал,

Труба победу проиграла—

Лишь в этот миг я осознал,

Насколько нас осталось мало".

Это строки из популярнейшей песни «Машины времени», своего рода рок-гимна начала 70-х. Финальная фраза неожиданно оказалась провидческой.

Хотя большой битвы не произошло, половодье бойцов рок-н-ролла стремительно схлынуло: десятки, если не сотни групп распались, создавать бит-клубы уже никому не приходило в голову и даже славные "боевые подруги" – кто вышел замуж, кто переориентировался на более солидную клиентуру.

Удачное приобретение: Владимир Матецкий, Михаил Петрович Соколов,

В Москве осталась дюжина активных рок-групп, которые выступали совершенно неофициально, но практически на почти профессиональной основе, и зарабатывали очень приличные деньги. Работой их обеспечивали так называемые «менеджеры». Никто из них не имел ни малейшего отношения к легальным концертным организациям, однако они состояли в знакомстве с администрацией многочисленных маленьких клубов и домов культуры, которых в Москве буквально сотни игде и проходили подпольные «сейшена». Менеджмент был несложным: арендовался зал и распространялись через «своих ребят» самодельные билеты. Если учесть, что вместимость среднего зала составляла порядка четырехсот мест, а цена билета колебалась от двух до пяти рублей, то выручка оказывалась не такой уж мизерной. Музыкантам, как правило, доставалась меньшая часть, однако и ихгонорары намного превосходили сотенную сумму, которая еще недавно казалась пределом мечтаний. Время от времени кто-то из менеджеров попадал под суд: членам групп приходилось давать свидетельские показания. Вся система была довольно гнилой, однако рок-концерты благодаря ей происходили – и за то спасибо.

Фаворитами московских «сейшенов» середины 70-х были несколько групп. «Удачное приобретение» во главе с гитаристом-вокалистом Алексеем Беловым [20]20

Не путать с другим, более молодым Алексеем Беловым, игравшим на гитаре у Давида Тухманова («Москва») и Стаса Намина («Парк Горького»).

[Закрыть]ориентировались на англо-американский блюзовый репертуар. Это была самая горячая и заводная из групп. Белов обладал неподдельной блюзовой мимикой и в импровизациях часто доходил до полного экстаза, по-садистски мучая свою гитару и пуская пену изо рта. Я знал все их номера наизусть, но продолжал ходить на концерты, поскольку в «Удачном приобретении» пульсировал настоящий живой дух и сумасшедшая радость рок-н-ролла. Надо сказать, что Белов не знал английского языка, и это придавало его пению дополнительный шарм. Для солидности «Удачное приобретение» исполняли несколько собственных джаз-роковых пьес, но, кажется, это не доставляло им особого удовольствия. Другими популярными англоязычными группами были «Рубиновая атака», исполнявшая текущие западные рок-хиты, и «Араке», копировавшие «Битлз» и «Сантану» (позднее стали писать свои песенки в том же плане).

Леша Белов

Фото А. Агеева

Юрий Шахназаров («Аракс»)

Затем «Високосное лето». Как следует из названия, группа появилась на свет летом 1972 года, ее возглавляли гитарист Александр Ситковецкий и органист-вокалист Крис Кельми. Это были серьезные ребята: они начали играть арт-рок-музыку, очень популярную среди фанов, но до тех пор не звучавшую у нас живьем. «Високосное лето» сделали рок-обработки нескольких классических пьес, а также исполняли написанные ими самими композиции и песни с английскими текстами собственного сочинения (!). Я случайно оказался на их первом большом концерте (в Университете, зимой 1973-го) и предрек группе большое будущее. Ошибиться тут было трудно, поскольку «культурного» рока у нас тогда больше никто не играл, не считая «Арсенала», который в 1976 году ушел в Филармонию.

Владимир Рацкевич («Рубиновая атака»)

Нельзя не упомянуть и «Цветы» – таково было название первой группы Стаса Намина. Намин скромно «поквакивал» на электрогитаре и привлекал к себе значительно меньше внимания, чем импозантный басист Лосев или маниакальный ударник Юра Фокин [21]21

Фокин, считавшийся лучшим барабанщиком в Москве, эмигрировал в США и после неудачных попыток пробиться в мире рока ушел послушником в православный монастырь.

[Закрыть]. Строго говоря, Стас никогда и не притворялся выдающимся музыкантом, однако он вправе претендовать на лавры самого действенного рок-менеджера и тон-кого политика (хотя злые языки сводят все только к высоким родственным связям). Пройдя детскую стадию копирования, «Цветы» быстро сменили курс и запели по-русски. В то время как все остальные рокеры считали отношения с официальными инстанциями делом абсолютно безнадежным, Намин направил свои усилия именно в это русло. Странно, но это принесло результат: государственная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила два сингла «Цветов». В каком-то смысле это были первые советские рок-пластинки. Песенки там были простенькие и сентиментальные, но все же по звуку и натуральности голосов они отличались от конвейерного потока продукции ВИА.

Лидеры «Високосного лета»: Александр Ситковецкий,

Фото А. Агеева

Крис Кельми

Фото А. Агеева

Экземпляров было продано много, так русскоязычный рок впервые дошел до глухих окраин.

Бесспорной группой "номер один" того периода, однако, была "Машина времени". Как исполнители они не очень впечатляли: играли элементарно, Андрей Макаревич пел гнусавым голосом (немного похоже на Дилана) и очень смущенно держался на сцене. Их музыка по-прежнему сильно отдавала "ливерпулем", косметически припудренным под хард-рок. Несколько красивых мелодий, а вообще, ничего особенного. Но все это и не имело большого значения, ибо реальная миссия "Машины времени" состояла совсем в другом, а именно – "заставить людей думать", разумеется над текстами песен.

«Цветы»: Стас Микоян (Намин),

Александр Лосев Фото А Агеева

Знаменитый банальный вопрос – «Так чем же русский рок отличается от западного?» – по-видимому, так и останется без вразумительного ответа, если мы будем говорить о музыке. В самом деле, похоже, что до сих пор, несмотря на эпизодические попытки, русские рокеры (в отличие,скажем, от немцев) так и не создали самостоятельной музыкальной концепции. С начала 60-х до середины 80-х у нас звучит приблизительно то же самое, что и везде в мире. С легким славянским акцентом, конечно. Ни популярный в 70-х флирт с фольклором (так называемые «обработки народных песен»), ни модное в последнее время увлечение теориями и практикой постреволюционного искусства, ни частушечное ерничество «русского рока» не принесли пока по-настоящему убедительных результатов. Однако, если мы взглянем на второе измерение рока – содержание песен, – то тут обнаружится множество отличий, и достаточно радикальных.

Первым, а потому и наиболее влиятельным дизайнером этой своеобразной словесной школы советского рока и был тогдашний студент Архитектурного института Андрей Макаревич.

Так в чем же выразилось это "иное"? Во-первых, тексты в русском роке вообще играют более значительную роль, чем в западном. Причинами этого могут быть и осознание советскими рокерами своей музыкальной вторичности, и их более слабая техническая подготовка, и тот факт, что коммерческое, танцевальное начало в роке у нас никогда не преобладало, а больше ценилась некая "идея". Всему этому, включая исполнительскую некомпетентность, дала начало "Машина времени". Во-вторых, я беру на себя смелость утверждать, что чисто литературный уровень текстов у нас – в среднем! – выше, чем на Западе. Рок-лирика имеет здесь прямую связь с академической поэзией и сильно напоминает последнюю по стилистике и лексикону. Наверное, это объясняется тем, что "серьезная" поэзия в СССР вообще очень популярна: многие книги стихов становятся бестселлерами, а особо модные авторы – скажем, Вознесенский или Евтушенко – иногда практикуют чтение своих произведений в переполненных Дворцах спорта, совсем как рок-звезды. Еще в конце 50-х у нас появились и всенародно прославились так называемые "барды" – поэты-интеллектуалы, певшие свои стихи под гитару. Рок Макаревича стал прямым продолжением этой традиции, разумеется, в модернизированном и дополненном виде.

Персонажи «Машины» 70-х: Андрей Макаревич,

Сергей Кавагоэ,

Женя Моргулис,

Фото А. Агеева

Леша Романов, Игорь Саульский

Фото А. Агеева

Отсюда же и третье, главное отличие: наши парни поют совсем о другом, нежели западные. Скажем, во всем огромном репертуаре «Машины времени» нет ни одной «прямой» песни о любви, не говоря уж о сексе. Ближе всего к данному предмету, кажется, подходит знаменитый блюз «Ты или я»:

"Все очень просто: сказки – обман.

Солнечный остров скрылся в туман.

Замков воздушных не носит земля,

Кто-то ошибся – ты или я".

Хотя и здесь главная для рока проблема – «парень встретил (или потерял) девушку» – подана довольно туманно. Если не об этом, то о чем же тогда пел наш первый рок-поэт (и мириады его последователей)? Пел на темы социально-этические и философские. Например, тема человеческого равнодушия:

"Вот мой дом с заколоченным окном.

Пусть мир встанет вверх дном—

Меня сохранит дом".

Тема социальной пассивности:

"А ты дороги не выбирал

И был всегда не у дел.

И вот нашел не то, что искал,

Искал не то, что хотел".

Тема конформизма:

"Таких стороной обходит волна,

И ты всегда незамечен.

И если на каждого ляжет вина—

Тебя обвинить будет не в чем".

Тема лицемерия:

"Под маской, как в сказке, ты невидим,

И сколько угодно ты можешь смеяться

над другом своим…"

На мой вкус, стихи Макаревича немного пресноваты – абстрактны и дидактичны, – но они, бесспорно, честны и полны озабоченности. В них точно, пусть и в «мягком фокусе», переданы симптомы злостной эпидемии потребительства и неверия, косившей в то время всех подряд. Естественно, говорить об этих вещах во всеуслышание было не принято: средства массовой информации старательно поддерживали максимально благополучный (и лживый) образ решительного и идейно убежденного современного героя. Именно поэтому «проблемные» песни «Машины времени» имели фантастический резонанс, как один из немногих чистых голосов в фальшивом хоре. Я помню, весной 1978 года мы вместе ездили на большой студенческий песенный фестиваль в Свердловск, и было удивительно, что тамошняя аудитория уже знала все песни Макаревича наизусть, хотя группа никогда прежде там не выступала.

Был резонанс и иного рода. В том же Свердловске я был членом жюри и вблизи наблюдал массовый инсульт, случившийся с местными официальными деятелями из-за текстов "Машины времени". Особенно их напугал "Блюз о безусловном вреде пьянства" (сатирическая антиалкогольная песня) и "Штиль", где были такие строки:

"Мой корабль – творенье тонких рук,

Мой маршрут – сплошная неудача,

Но лишь только дунет ветер—

Все изменится вокруг,

И глупец, кто думает иначе.

На любой вопрос готов ответ.

Жизнь всегда была послушна силе.

Но никто не верит в то,

Что на свете ветра нет,

Даже если ветер запретили".

«Машину времени» исключили из конкурса, они были явно лучшей группой, но чиновники боялись ставить свои подписи под дипломом. В подобные ситуации группа попадала постоянно: ее обвиняли в «пессимизме», «упаднических настроениях» и «искажении образа нашего молодого современника».

Возмущение культурных властей усугублялось тем фактом, что традиционно наши поп-песни, особенно их "молодежная" разновидность, были самой бездумной и парадной ветвью художественной пропаганды, сродни агитационным плакатам на улицах. Поэтому существовало нечто вроде двойного стандарта: в поп-музыке была недопустима даже та степень критики, которая считалась "о’кей", скажем, для прессы. К примеру, однажды я был в жюри конкурса политической песни, и одна группа из Новосибирска исполнила там, наряду с обычным антивоенным репертуаром, обличительный "Гимн хапуге" – песню о советском нуворише-спекулянте. Возникла паника. Я пытался объяснить товарищам по жюри, что текст песни – это известное стихотворение Евтушенко, напечатанное недавно в крупнейшей газете "Комсомольская правда", но безуспешно… Исполнение сатирической песни было расценено как провокация. "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку" – так говорили в Римской империи.

"Официальная" поп-музыка не позволяла себе вообще ничего. Если десятилетием раньше она была по крайней мере веселой, то в 70-е годы буквально нечего вспомнить. Множество тоскливых ВИА ("Самоцветы", "Пламя", "Поющие сердца", "Голубые гитары"), один хуже другого, и исполнители "массовой песни", мало изменившейся с послевоенных лет, – люди в застегнутых костюмах, с каменными лицами, изредка озарявшимися плакатными оптимистическими улыбками (обычно на припеве). Было только два исключения: Алла Пугачева, бывшая солистка "Веселых ребят", которая хотя бы походила на живую женщину и пела в основном о тяготах любви, и Давид Тухманов. Последний был не певцом, а профессиональным композитором тридцати с лишним лет. В отличие от прочих мастеров "советской песни" он ощутил некоторые новые веяния и как результат записал два "концептуальных" квазироковых альбома: "Как прекрасен этот мир" и "По волне моей памяти". Формула обоих была примерно одинакова: современная "электрическая" аранжировка, приглашенные из "андерграунда" рок-солисты (включая Градского и Мехрдада Бади [22]22

Мехрдад Бади сейчас живет в Лондоне, поет в ресторане.

[Закрыть]– иранца из «Арсенала») и классические стихотворения, вплоть до Гете и Бодлера, в качестве текстов песен. Не могу сказать, что это было потрясающе, но на фоне невообразимой убогости прочей поп-продукции диски Тухманова выглядели большим достижением и, соответственно, покупались изголодавшейся молодой публикой в рекордных количествах.

«Мифы»: Гена Барихновский,

Настоящий рок между тем по-прежнему томился в полной непризнанности. Стали появляться первые, более или менее объективные, статьи о западных группах, но местная рок-сцена не имела ни малейшего резонанса в прессе, не говоря уже о пластинках. Перед жанром непоколебимо стояла глухая стена (или высокий забор) – кстати, одна из излюбленных метафор Макаревича. Практически мыслящие музыканты задавались резонным вопросом: зачем вообще этим заниматься, если не предвидится никакого выхода? К тому же исполнение рок-н-ролла становилось слишком дорогой штукой для любителей. Использовать допотопную самодеятельную аппаратуру и играть на плохих инструментах было уже и неэффективно и непрестижно. Западное оборудование, продававшееся только на «черном рынке» [23]23

Рынок пополнялся в основном за счет спекуляций гастролеров из Югославии. Польши и т. д. Перед окончанием турне они распродавали свои инструменты, получая за них вдвое-втрое больше денег, чем имели бы в своих странах.

[Закрыть], стоило бешеных денег: гитары «Гибсон» или «Фендер» – три – пять тысяч рублей. Поэтому я часто слышал: зачем мне покупать гитару (орган) – лучше обзаведусь машиной или буду спокойно жить на эти тысячи несколько лет.

Юрий Ильченко

Русское слово «рок» означает что-то вроде «злой судьбы», и было похоже, что эта музыка действительно обречена. Соответствующее настроение стало преобладать и в песнях, что, естественно, делало жанр еще более уязвимым и нежелательным в глазах официоза. Пафос отчуждения, сквозивший в большинстве песен «Машины времени», —

"А ты все не веришь, что мы позабыты,

И ломишься в двери, хоть руки разбиты,

И ты безоружен и просто не нужен,

Тебе остается лишь вечер

и зимняя стужа",—

разделяли и другие «рупоры поколения» тех лет. Самые известные строчки «Санкт-Петербурга»: «Осень – а я хочу тепла и лета», «Закурю с травою папиросу – я собой уже не дорожу». Другая ленинградская группа, «Мифы», возглавляемая отличным певцом и гитаристом Юрием Ильченко [24]24

В 1976–1977 годах Ильченко играл с «Машиной времени». Альянс был многообещающим, но недолговечным.

[Закрыть], пела невеселые песенки на уличную тематику и много лет пыталась закончить своя главный опус – рок-оперу «Звон монет» о том, как циничная жизнь портит чистых молодых людей. В конце концов Ильченко надоело «стучать в закрытые двери», и он ушел из «Мифов» в профессионалы зарабатывать те самые «монеты». Многие рокеры не довольствовались полумерами и эмигрировали. Только из Москвы уехали лидеры «Ветров перемен» (А. Лерман) и «Скифов» (Ю. Валов), солист «Веселых ребят» и «Лучших годов» Л. Бергер и братья Сусловы («Наследники»). В отличие от некоторых наших писателей и художников творческих успехов на Западе они не снискали. Местная рок-сцена, однако, заметно обеднела.

Рейн Раннап («Руя»)

Еще скучнее становилось оттого, что не существовало никакой достоверной информации о том, что у нас дома происходит. Рок-община была намного лучше осведомлена о состоянии дел в Британии или США благодаря пластинкам и радио, чем о рок-сцене в соседних городах. Некоторая связь поддерживалась между Москвой и Ленинградом («Машина времени» была в Ленинграде исключительно популярна, а у нас пару раз играли «Мифы»), а все остальное оставалось terra incognita. Поэтому большим сюрпризом для меня стало, например, открытие в Свердловске удивительной студенческой авангардной группы «Сонанс» Александра Пантыкина, которая исполняла совершенно неортодоксальный инструментальный рок, больше напоминавший Шостаковича или Прокофьева.

И настоящим шоком стал первый визит в Эстонию в конце 1975 года, куда я приехал на фестиваль Таллиннского политехнического института вместе с "Удачным приобретением". Там все было по-другому, и там была традиция рока, даже культура рока. После того как Леша Белов в своей обычной безответственной манере спел "Синие замшевые туфли", к нему за кулисы подошли обескураженные эстонцы и вежливо поинтересовались: как он может петь классическую песню, не зная текста? Белов был удивлен вопросом не меньше, поскольку в столице таких проблем у него никогда не возникало.

Паап Кылар («Психо»)

Самым замечательным в эстонском роке было разнообразие форм и стилей. В России все концентрировалось на двух направлениях: хард-роке и стиле «Машины времени», который у нас удачно назвали «бард-роком». А здесь было все: «Апельсин» с певцом Иво Линна играли кантри-н-вестерн и рокабилли, Свен Грюнберг и «Мес» медитировали посредством самодельных синтезаторов, и на сцене бил фонтанчик, Рейн Раннап и «Руя» исполняли нечто национально-монументальное с большим хором, волосатый ударник Паап Кылар дирижировал симфоническим оркестром, аккомпанирующим его фьюжн-группе «Психо». Это было невероятно солидно и неожиданно, как латинский шрифт и готическая архитектура Таллинна. «Запад…» – задумчиво произносили усталые русские. Но это был вовсе не Запад, просто рок в Эстонии развивался в нормальных условиях, безболезненно интегрировавшийся с артистической жизнью республики. Там проходили даже «свободные» летние фестивали в городке Вильянди, куда съезжались хиппи со всей страны.

Не знаю, почему так случилось [25]25

Не исключено, что решающую роль в официальном «культивировании» эстонского рока сыграло наличие финского радио и ТВ, что побуждало местные власти ко всякого рода «контрпропагандистским» маневрам.

[Закрыть]; скажем, в соседней, не менее «западной» Латвии ситуация была прямо противоположной: жесткая политика культурных инстанций довела до крайне жалкого состояния некогда бурлившую рок-жизнь. Пит Андерсон на десять лет вообще забросил музыку – играть было не с кем, негде и незачем. В Литве не было приличных групп, зато во многих театрах шли рок-оперы…

Итак, везде было по-разному, и никто не знал соседей. Отсутствие рок-коммуникаций поставило меня в уникальное положение: я стал достаточно известен благодаря своим статьям и получал корреспонденцию и приглашения отовсюду. Грех было бы не использовать эту ситуацию, и я решил перейти от пассивного занятия журналистикой к активному наведению мостов. Самый простой и эффективный способ "столкнуть" музыкантов из разных городов – это фестиваль. Я начал работать над этим проектом и вскоре нашел материальную поддержку у молодых ученых из города Черноголовка, километрах в двадцати к востоку от Москвы, недалеко от Центра подготовки космонавтов. У них был уютный концертный зал мест на восемьсот, гостиница и немного денег, чтобы оплатить дорогу гостям. Все остальное было делом моих рук, связей.

Гуннар Грапс (в то время находился в «Коме»)

Никто из высоких официальных инстанций интереса к фестивалю не проявил (о, счастливые сонные времена!), – поэтому бюрократической волокиты удалось избежать и все было сделано буквально за полтора месяца. Фестиваль состоялся в октябре 1978 года. Участвовали «Машина времени», «Високосное лето» (оба ансамбля находились тогда в лучшей форме) и еще несколько московских групп, уже забытых. Гости: свердловский «Сонанс», эстонский «Магнетик Бэнд» и два замечательных барда – литовец Виргис Стакенас [26]26

Стакенас, в то время учитель в школе-интернате для дефективных детей, впоследствии стал профессиональным артистом и сейчас выпустил уже три сольные пластинки из литовской «Мелодии».

[Закрыть], огромный, бородатый и чувственный, как Леонард Коэн (познакомившись много позже с Коэном, я узнал, что его мать родом из-под Каунаса), и Харальд Симанис, латвийский цыган, кровельщик по профессии, поющий странным, глубоким фальцетом и аккомпанирующий себе на органе. Кажется, я собрал почти все из того, что знал и считал интересным.

Конечно, на фестивале было жюри. Это мания всех наших музыкальных сходок: комиссия из заслуженных людей ради веса, солидности и как предлог для вручения участникам всевозможных бумаг. Бумаги – то есть дипломы и призы – очень важны для советских рок-музыкантов, ибо в отсутствие прессы и "золотых дисков" это единственные вещественные знаки официального признания, которые они могут получить. Жюри во главе с джазовым композитором и милым человеком Юрием Саульским (чей сын Игорь играл на клавишных в разных московских рок-группах) присудило главные призы "Машине времени", Виргису Стакенасу и "Магнетику". "Магнетик Бэнд" – группа певца-ударника Гуннара Грапса, который до этого играл в психоделических составах "Кома" и "Орнамент", а к этому времени переключился на виртуозный фанки-блюз. У них были некоторые проблемы в Эстонии – кажется, из-за фривольных текстов, – но стоило Грапсу привезти дипломы из Москвы, как их пригласили на работу в Государственную филармонию.