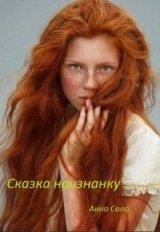

Текст книги "Сказка наизнанку (СИ)"

Автор книги: Анна Соло

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)

Как-то утром я прибиралась у нас на дворе. Вдруг вижу – идёт хранитель Дол. И чего, думаю, его принесло спозаранку? Шёл бы в своё Раздолье, глядеть, ладно ли репоеды гряды вскопали, так нет же, к нам зачем-то притащился. Он, как обычно, еле кивнул мне – и в дом. Я подглядывать и подслушивать совсем не собиралась, но тут как раз надо было под окошками метлой махнуть. Гляжу – этлы уселись вместе у стола, разговаривают. И речь ведут как будто бы обо мне. Конечно, об чужие разговоры уши греть не годится, но они, вроде, не слишком-то и таились. Хранитель Дол спросил:

– Ну как?

А мой плечами пожал и вздохнул печально:

– Да плохо. Стала рассеянная, всё забывает, а теперь ещё и по ночам от неё никакого покоя… Вроде бы, здорова, но ведёт себя очень странно.

Дол ему тогда эдак наставительно, свысока:

– А я тебя предупреждал. С самого начала надо было приучать спать отдельно. Теперь терпи.

– Так раньше всё было в порядке. Может, ей чего-то не хватает?

– Ист. Она повзрослела. Ты что, думал, всё ограничится печкой, прялкой и репой в огороде? Ей нужен мужчина. Ты вот её на вечёрки отпускаешь?

– Ну да.

– А домой её потом кто провожает?

– Я.

– Напрасно. Ты пугаешь людей, и из этого может возникнуть слишком много плохих вероятностей. Подумай как следует над моим предложением, – сказал Дол, потом выглянул в окошко и обронил негромко, ни к кому, вроде, не обращаясь, – А подслушивать нехорошо.

И пошёл прочь. А я стою, шаркаю метлой по чистому и всё думаю: что же это он за предложение такое сделал моему Исту насчёт меня? Вот бы узнать…

С того самого разговора Ист встречать меня перестал. Зато начал на каждую вечёрку собирать, точно больше не свидимся: сам вплетал ленты в косы, целовал на прощание… И вернувшись, я непременно находила его сидящим на крылечке. Ист всякий раз делал вид, что чем-нибудь занят, но я-то знала, что это он меня домой ждал. Уж лучше б, честное слово, спать ложился. Чуть я на крыльцо – он сразу мне навстречу. И оглядит со всех сторон, и полюбуется, и по волосам погладит, а то ещё и скажет: "Маленькая моя, хорошая девочка…" А я всё ждала, чтобы эти руки обняли меня по-настоящему, а губы шепнули совсем другие слова… Неужели он не видел, что я уже выросла? Или я для него была недостаточно хороша собой?

Видно, и впрямь нехороша… Я раз набралась смелости и у Нера спросила, страшная я или не очень. А он почесал за ухом и ответил: "Да нормальная. По мне так все вы, люди, на одно лицо." Вот что этот остроухий понимает? Я ж рыжая! Хотя, если подумать… Мара ведь тоже не зря Светлой прозывается. У неё вообще и волос, как лунный свет, и глаза цвета неба в сушь, а говорят, красива. Или, может, это от того, что она – этла?

А меня с вечёрок домой стал провожать Бран. Мы прощались всегда за околицей, так, чтоб с крыльца не было видно. Люди смешные: думают, раз они сами этла не видят, то и он их не видит. Я-то знаю, что это совсем не так. Сколько раз Брану говорила: – Не надо меня провожать. Что я, в родном уделе со стёжки собьюсь? Не маленькая, вроде. А он улыбнётся мне так по-хорошему и ответит: – А я, может, прогуляться желаю. Или вдруг пряник из-за пазухи вытащит и мне даёт. – Ешь, – говорит, – для тебя припрятал. Так и идём себе: я пряник жую, а Бран на меня поглядывает и посмеивается.

Я в ту пору думала: может, этл мой и не хочет вовсе, чтоб за мною хуторские парни ходили, для себя бережёт? Уж больно он стал беспокоен с тех пор, как начал меня одну к людям пускать. Странный какой-то сделался: то в лес убежит, то обратно примчится и вокруг дома круги нарезает, думает что-то сам с собой, прислушивается… Весь двор затоптал, зарастил крапивищей выше глаз. Я ему сколько раз на то пеняла, всё без толку. Зато начал вдруг цветы под нашими ёлками растить, и всё какие-то диковинные, таких в наших местах никогда не видали. И берёзку зачем-то у околицы посадил. Ночью, бывало, проснусь – а его рядом нет: снял тихонечко гусли со стены, ушёл под свою берёзку и там играет на них так сладко и жалостно, что душа и поёт, и плакать хочет. А я лежу, слушаю, и глупое моё сердце всё это на на свой счёт принимает…

Так бы и тешила себя пустыми мечтами, если б не Бран. Дело было посреди травостава, накануне Маэлевой ночи. Шли мы как-то с покоса большой ватагой: и девчата, и парни с окрестных хуторов. Поём, веселимся, а ночь стоит дивная, точно в сказке: ясно, лунно, тепло, как днём. Бран вдруг обнял меня за плечи и шепнул в ухо:

– Идём, Ёлка, я тебе что хорошее покажу.

Мы тихонечко ото всех поотстали, свернули на малую стёжку, и никто не заметил, только Бранова собака Журка за нами увязалась. Идём через лес – места кругом, вроде, знакомые, но всё так радостно и красиво, словно в лесу свадьба, и каждый кустик, каждая травка в цвету. Мы вышли кружным путём к берегу мелкого лесного озера, из которого вытекает Светлая Марь. Бран вывел меня из кустов на чистец и сказал:

– Смотри, Ёлка, какая краса… Это лотосы. Старые люди говорят, они цветут только накануне Маэлевой ночи, и кто их в полном цвету увидит, тому благие боги всю правду о его жизни покажут. Я глянула вниз – и глазам своим не поверила: мелководье заросло крупными кожистыми листьями, а над ними поднимались стебли в человечий рост, и на каждом распустился дивный цветок, большой, в две ладони, и прекрасный, как лицо Лунной Девы. Лепесточки розовые, а в глубине словно лунный свет затаился. И запах нежный такой… А среди всей этой благодати стояли двое, обнявшись, приникли друг к другу губами, и сами красивые, как цветы. Мой Ист и Светлая Мара. Бран-то их не видел, а мои глаза лесным колдовством не отведёшь. Проклятый дар…

Вдруг Журка подскочила к Брану и давай к нему и ластиться по всякому, и играть, и в лицо лезть лизаться. А он стал её гладить, бока чесать и ласково так приговаривать: "Ах ты Журка, красотка моя, хорошая девочка…"

Тут у меня точно пелена с глаз слетела. Мара. Вот кому Ист в ночи на гуслях играл. И цветы – для неё. И по двору метался – всё ждал, когда же она к себе позовёт. А я… Меня он взял малым дитём, как охотник берёт на двор щеночка. Даже хуже, из жалости ведь приютил, меня тайком подбросили к нему на порог. Но пожалел. И кормил, и воспитывал, как умел, и любит по-своему. Любит же охотник свою собаку? Или только ради пользы держит? А те ленты, что мне Ист в косы плёл, да его поцелуи – это ж он на меня приворожки накладывал. И ведь сделал дело, присушил ко мне хорошего человека. Следил, поди, за нами с крылечка, радовался, что всё так ладно получилось. А вот не ладно! Как мне после этого Брану в глаза смотреть? Получается, я и не знала, и не хотела, а его обманула. Чарами обморочила. Как есть – ведьма, ракшаска. Вот оно какое, этлово колдовство. Все мы, люди, для них, как козы для пастуха!

Вернулась я в ту ночь на Еловую горку сама не своя. И дом наш, и ёлки у околицы – всё мне показалось чужим, недобрым, пропахшим Марой. С тяжёлым сердцем я пошла на двор. Сперва голыми руками рвала крапиву, мяла её, прося у травы прощения, и плела венок. Хороший получился, большой. Я сквозь него пролезла, а потом отнесла к очажку и спалила на чистом огне, чтоб все наваждения и чары, снятые с меня крапивой, сгорели вместе с ним. И свою соломенную птичку тоже сожгла. А после сняла с себя все одёжки, надела их, как говорила бабушка Векша – наизнанку да задом наперед, прихватила с лавки своё веретено и пошла себе прочь с Еловой горки, в лес, куда глаза глядят.

Тёмный

На травостав и сушь я приютилась у Майви. Ист пару раз к нам заходил, всё меня обратно домой звал. Ещё бы, Мара-то, поди, пирогов не напечёт. Только зря старался, я его и слушать тогда не желала. Так и жила на острове, пока над рекой не запахло хлябью.

Настала мне пора искать убежище понадёжнее камышового шалаша. Недалеко от Старой гати было тогда одно местечко, где охотники ночевали в сезон: вихрова заимка, маленький домик, построенный прямо в ветвях старой ивы. В хлябь он обычно пустовал, и я решила, что славно пережду там непогоду, не боясь ни зверя, ни недоброго человека. Вот ведь странное дело: старый Вихор давно помер, а заимка всё звалась его именем, и охотники как один считали, что место там доброе, приносящее удачу. Уж и не знаю, то ли мне той удачи не перепало, то ли могло быть и хуже…

Когда я пришла на заимку, там было пусто и чисто. Ни пыли, ни паутины, ни мышиных следов, точно кто недавно прибирался. Только на лавке в углу валялась мужская рубаха. Хорошая, тонкого полотна и не лесной работы, но с дырой на локте. Я её заштопала и прибрала в сундук. Подумала, объявится хозяин – отдам, а нет – пусть лежит, есть-то не просит.

Зажила я потихонечку своим порядком. Днём вылезала из дому, ходила к реке проверить сети, накопать корешков рогоза, а по темноте усаживалась с веретеном на лавку, пряла крапиву да позёвывала. В начале хляби ко мне ещё порой рыбаки заворачивали. Пересмеивались со мной: мол, мы тебе гостинчиков, а ты нам рыбки подгони. Ну, я и делала. Что мне, жалко что ли? Но если вдруг уж совсем не получалось подманить им рыбу, так сразу и говорила, что добра не будет. Мужички и за то благодарили, оставляли мне кто хлебца, кто сыра, и никогда ничем не обижали. А потом как зарядили дожди, так и вовсе никого не стало. Сидела совсем одна, впору волком выть. Днём ещё ничего, а как ночь – лезли всякие мысли в голову: хоть бы кто заглянул на огонёк. И вот – накликала.

Дело было в самую темень и непогоду. За стеной выл ветер, лило, как из ведра, а я сидела себе, веретено покручивала. Вдруг слышу – словно кто задвижку на двери толкнул. Задвижечка там была что надо, пренадёжная, снаружи ни за что не отворить. А тут сама собой в сторону поехала. Вижу, принесло ко мне кого-то непростого. Я тогда светец погасила, а сама взяла кочергу и встала сбоку у входа. Дай, думаю, погляжу, кто это тут такой умный выискался, силой дверь открывает. На этла не похоже, а ракшасы в такую пору обычно по Торму не шастают. Дверь потихоньку отворилась. Вижу, на пороге, вроде, человек. Скинул плащ, под ним чёрная куртка, как у княжьих лучников. Только лук у этого парня был не нашенский, короткий и с костяными накладками на плечах. И сам парень не нашенский: волос, как старая солома, и глаза белозорые, рыбьи. А хуже всего то, что он и в темноте меня вмиг увидел. Я даже замахнуться не успела, как он подлетел и – хвать меня одной рукой за косу, другой за кочергу! Сам худенький и невысокий, а силищи… Вот тут я струхнула не на шутку. А он дернул меня за волосы и сказал тихонечко, но так, что у меня аж мурашки по спине побежали:

– Брось кочергу, стерва. Башку откручу.

И я как-то сразу поверила: эдакий открутит. Он кочергу у меня отобрал, потом сделал что-то, и меня вдруг стиснуло, точно рыбу в сети: ни пойти, ни повернуться. Так я и осталась стоять у порога. А белобрысый этот щелкнул пальцами, и светец загорелся сам собой. Смотрю – стал бродить по дому, словно искал чего. Во все углы нос засунул, даже в печь заглянул. Потом покосился на меня и спросил:

– Где рубаха? Вот здесь лежала.

А я в ответ:

– Пусти, тогда отдам.

Он, вроде, нахмурился, но путы свои с меня убрал. Буркнул:

– Смотри, чтоб без глупостей.

Уж какие тут глупости… До меня дошло, что это он прежде на заимке жил, потому в доме было чисто, и дрова лежали. Кому ж понравится, что в его хозяйстве чужая тётка завелась, да ещё и кочергой машет? Рубаху отдала, конечно. Он в сторонку отошёл, я следом, стою и жду: что-то будет. А он как зыркнет на меня своими бесцветными глазищами:

– Кыш, дура, дай переодеться.

Ну, думаю, Ящер с тобой. Пошла пока в печной кут, у меня как раз уже горошница подоспела. Вожусь у шестка, а самой любопытно, чего он там. Глянула краем глаза за занавеску. Смотрю – действительно, свою рубаху стащил, а в штопаную лезет. И Маэлевы оченьки, тощий же, как старый ухокрыл! И вдруг мне припомнилось, где я раньше эту белёсую рожу видала. В Городце, на ярмарке! Он в тот круг на состязании лучников первую награду взял. Это был помориец Свит, замковый лекарь, патрульные его ещё за глаза Селёдкой прозывали. Про него народ всякое болтал: что и пьянь, и зараза каких мало, но все сходились на том, что ремесло он своё знает. Ну, я и подумала, что он в Торм ходит по лекарским делам: травы там подсобрать или ещё что… Вот с той самой ночи белозорый Свит и повадился ко мне ходить. Сперва нечасто, всё по ночам да как погода погаже. И всякий раз приносил что-нибудь годное в горшок положить. Я уж привыкла, на ночь запираться перестала. Как придёт – поест, обсушится, и снова в лес. Потом каждую ночь зачастил, видно, ему моя стряпня по вкусу пришлась. Даже отъелся чуток, хоть брюхо от спины отлипло. Надо сказать, что самобулькой от него за всё время ни разу и близко не пахло, я б такое вмиг учуяла. А всё же было с ним что-то не так. Рявкнуть вдруг мог за любую ерунду. Прикосновений не любил. Может, у него болело что? Ну не станет нормальный человек так всем телом вздрагивать лишь с того, что к нему прикоснулись или случайно рукавом задели. И в лицо себе толком заглянуть не давал, едва чуял мой взгляд – сразу всегда отворачивался. Зато я частенько замечала, что сам-то он меня тайком разглядывает, когда думает, что я не вижу. Говорили мы между собой мало, и даже петь я при нём стеснялась, почему-то думала, что ему вряд ли понравится. Так и жили молчком: я всё больше возилась по хозяйству, а он наблюдал за мной исподтишка. Потом перестал меня сторониться, тоже по дому копаться начал: ну там, дровишек наколоть, воды притащить, починить чего по мелочи… А я, вроде, и благодарна ему была, и в то же время его боялась. И зачем-то хотела ему понравиться. Привязал он меня к себе, уж и не знаю как.

Под конец хляби Свит вдруг как-то заявился ко мне днём, да ещё и целый мешок белой муки с собой приволок. И где только взял… А у меня как раз с суши запасец малиновой смоквы имелся. На радостях я затеяла пироги.

Тесто взошло хорошее, пышное. Засучила я рукава повыше, встала у стола со скалкой. Вдруг слышу – Свит подошёл сзади тихонечко и глядит мне через плечо. Я сперва подумала: чего это он? Никогда, вроде, близко так не подходил. Потом поняла – это ж он мои волосы нюхает! Ну, думаю, беда: и был-то парень с чудиной, а тут совсем с глузду съехал… А он вдруг обнял меня крепко и притиснул к себе.

– Пусти, – говорю, – Тесто опадёт…

Свит чуть тронул мне губами за ухом и ответил:

– Ну его. Ты сама лучше всякого пирога.

И давай меня целовать, и тискать, и гладить, и приговаривать:

– Какая ты сдобная, медовенькая… Так бы и съел тебя… Стань моей – не пожалеешь…

И почему я тогда связалась с этим сумасшедшим? Из любопытства, наверное. А ещё я просто устала быть одна. Решила: раз нет у меня суженого, то дай хоть так узнаю, есть ли что хорошее в плотской любви…

Ну и узнала… Да, не о таком я мечтала, обнимая Иста. Мне думалось, будет дивно и сладко, а на деле оказалось – неловко и даже чуть больно сперва. Позже притерпелась, но всё равно вздыхала с облегчением, когда Свит, угомонившись, засыпал. Только он и спал-то не как люди, всё ворочался, а иногда вдруг вздрагивал всем телом и начинал шептать что-то странное на чужом языке. Я его тогда жалела, обнимала, баюкала, как маленького, а сама всё думала: что же ты такого в жизни натворил, что даже во сне тебе покоя нет…

За тот круг, что мы прожили вместе, Свит сделался вовсе несносный: распоряжаться всем начал, во всё нос совать. И возражать ему не моги, вмиг вскидывался, как лесной пожар. Только и вздохнёшь спокойно, когда его дома нет. Вот тут уж я припомнила, как хорошо мне жилось одной. Горя ведь не знала, сама себе была хозяйка. А Свит – он часто бывал со мной и груб, и резок, и легко кидался обидными словами. Мог даже под горячую руку оплеух накатить, а у меня никогда духу не хватало дать отпор. И не трусиха, вроде, и силой Маэль не обделил, а вот словно столбун нападал. Ну как можно ударить того, с кем делишь и хлеб, и постель? Сколько раз давала себе твёрдый зарок не иметь с этим паршивцем ничего, а он вдруг становился тих и ласков, и обида моя таяла, как глина в воде.

Свит, конечно, и заботился обо мне на свой лад, подарки дарил. Раз примчался какой-то всклокоченный и чуть не с порога заявил:

– Собирайся, пойдём в город. На гульбище.

Я ему:

– Какое гульбище? Мне и одеть-то нечего, один затрапез.

Он бросил мне на колени большой узел:

– Вот, на тебе, меряй.

Я развернула – а там ах что! Рубашечка тонкая такая, аж трогать страшно! И платье! А на нём и шнурочки всякие, и шитьё, и ткани-то сколько на подол пошло… И цвет-то подобран, как раз мне к лицу… Свит поглядел на меня довольно так и спросил:

– Ну что, рада?

А я мну в руках всю эту красоту, а у самой чуть не слёзы из глаз: видно же, что узко. Он нахмурился:

– Или не нравится?

– Нравится, – говорю, – Очень нравится. Только у нас такое не носят, да я и не знаю, что здесь к чему. Мне, поди, и не налезет…

А он как топнет на меня, да как рявкнет:

– А ну вытряхивайся из своих рогож, коза! Живо!

Пришлось послушаться. И Свит стал сам меня наряжать. Всё расправил, по местам приладил, шнуровочки завязал… К платью ещё жилеточка хитрая прилагалась, у неё внутри были жёсткие пластинки вшиты, как у брони, а снаружи ничего такого не видно. Свит её на мне ловко затянул, а потом косу мою распустил, разложил волосы по плечам. Сам отошёл чуть, и вижу – любуется. А я стою посреди избы, такая из себя приоградская княжна: юбка весь пол устелила, и талия, как у осы. Ни дыхнуть, ни пёрднуть. Свит вдруг зарычал, как дикий, подскочил ко мне, и давай все эти одёжки с меня обдирать, только шнурки затрещали! Я даже испугалась. Говорю:

– А в город-то?

– Какой, – говорит, – город? Нечего тебе там делать! – и поволок меня в постель. Так никуда и не пошли.

А однажды как он меня напугал… Когда из-под воды чуть показались первые стёжки, примчался верхом на огромном коне, тонконогом и быстром, рыжем, как пламя. Развернулся перед крыльцом – только брызги полетели! Я вышла полюбоваться, а Свит, ни о чём не спрашивая, подхватил меня, усадил перед собой в седло и помчал во весь опор по залитой водою тропе.

Я в жизни до того никогда не сидела верхом. Сперва чуть не померла от страха. Но конь шёл легко и ровно, слушаясь малейших движений седока, а Свит твёрдой рукой надёжно прижимал меня к себе и своим телом подсказывал, как держаться. И страх отступил, осталось только чувство полёта, восхищение буйной и покорной силой, что несла нас через мокрый лес.

У Старой гати Свит мягко придержал коня, пустил его шагом.

– Откуда такое диво? – восхищённо спросила я, гладя блестящую от пота конскую шею.

– Выиграл в кости.

– Ишь… Прежний хозяин, поди, локти кусает?

– Не думаю. Всё равно до меня на него никто сесть не мог. Эти косорукие повредили коню рот, а ездить без удил трусят.

Только тут я заметила, что поводья, которые Свит так легкомысленно держал одной рукой, действительно прикреплены к простому недоуздку. Я поёжилась и спросила:

– А так-то не опасно? Ты уверен, что справишься?

Свит за моей спиной досадливо дёрнул плечом:

– Кого ты боишься, Ёлка? Этот конь послушен и легок на ходу. Секрет лишь в том, что он сам до одури боится людей, причинивших ему боль, – рука Свита, до этого надёжно державшая меня за талию, вдруг скользнула вверх и грубо сжала мне горло, – Почему ты боишься коня, который тебе ничего дурного не сделал, а меня не боишься, хоть я тебе запросто шею сверну?

Хотела крикнуть, а вырывался только жалкий писк:

– Но ведь ты не станешь…

– Уверена? – зло шепнул мне на ухо Свит, – Ни в чём ты не можешь быть уверена! Просто или доверяешь, или нет!

И, ссадив меня на землю, он направил коня через реку.

После этого случая Свит не появлялся целую седьмицу, и я уже стала думать, не случилось ли с ним какой беды. На восьмой день приплёлся пешком, весь в синяках, и рука на перевязи. Я спросила:

– Где ж твой рыжий?

– А… Продал. Хватит с меня одного Кренделька.

Больше Свит ничего рассказать не пожелал, а я и допытываться не стала. И так всё ясно, как Маэлев день. Но от сердца у меня слегка поотлегло. Кренделёк был неторопливой толстой клячей пятнадцати кругов от роду. Его седоку угрожала только одна опасность: заснуть на ходу. Хлябь между тем отошла, начался травостав, и я стала замечать странное: народ потянулся к реке, а на заимку никто не заходил, словно её и нет. Оказалось, это всё Свитовы штучки, но узнала я о них позже, когда ко мне в гости вдруг зашёл Ист. Я вернулась как-то из леса, смотрю – он сидит у двери, всё такой же юный, стройный и красивый, словно и не пробежал целый круг с той поры, как я ушла с Еловой горки. Только я-то уже изменилась. Гляжу на него – и вижу: мальчишка ведь совсем, хоть и этл. И почему он мне раньше казался таким взрослым, сильным и мудрым? Чего я, дурища, от него, зелёного да нецелованого, ожидала?

– Ну что, – говорю, – Опять пришёл домой звать? Или силой умыкнёшь?

Этл мой посмотрел на меня с укором и ответил:

– Что ты, Ёлочка, я же не ракшас. Я предупредить пришёл. Этот твой человек… он… как бы тебе сказать… не совсем человек. Не надо тебе быть с ним, слишком много плохих вероятностей.

Меня это сперва задело. Вылез, видите ли, из лесу советы раздавать. А где ты раньше был, когда я здесь от тоски на стену лезла?

– Свит, конечно, тот ещё подарочек. Но какой бы ни был, а теперь он мне муж. Чего тебе-то от меня надо?

– Ничего. Просто советую тебе быть осторожнее.

– А ты думал, я не вижу, что он маг?

Ист вздохнул:

– Хуже, Ёлочка, всё намного хуже. Он – тёмный. Он у тебя забирает силу. Ест тебя потихонечку, а ты не чувствуешь. И делает так, чтобы ты тратилась только на него. Ты вообще когда последний раз видела хоть кого-нибудь, кроме своего Свита?

– Ну вот тебя сейчас перед собой вижу, – с вызовом ответила я.

Он улыбнулся мне:

– Я этл. Где хочу, там и хожу, – а потом повёл рукой, словно обломил перед собой тонкую веточку, и что-то тихо хрустнуло. Ист вздохнул ещё раз, поднялся и пошёл прочь. У кустов вдруг обернулся, сказал мне на прощание:

– Не веришь мне – спроси у Ночны.

И открыл себе лесной коридор.

Когда Ист ушёл, я немного призадумалась. И не хотелось верить, а выходило, что он кругом прав. Ни я никуда не хожу, ни ко мне никто не приходит. И в лесу словно всё вымерло, брожу одна и никого не встречаю. Я решила, что сейчас же соберусь и пойду в Ночную падь. Только сошла с крыльца – из кустов мне навстречу Свит, да такой злющий, что смотреть страшно! Он схватил было меня за руку и дёрнул к себе, но потом бросил, кинулся к двери. Рыча и ящерясь, заглянул внутрь, захлопнул дверь и снова кинулся ко мне.

– Не подходи! – крикнула я ему, отступая к опушке леса, туда, где темнела среди молодых осин разлапистая ёлка. Он не послушал. Тогда мы вместе с ёлкой заслонились от него щитом из силы. Свит подошёл, упёрся в него плечом.

– Куда хоть собралась? – спросил он у меня, потом хрипло закашлялся и тут же махнул рукой, – А, можешь не отвечать. И так знаю, к своему остроухому. Так вот, никуда ты не пойдёшь. И передай ему: сунется сюда ещё раз – пристрелю, как собаку.

– Не сможешь, – недоверчиво заметила я. Но Свит только криво усмехнулся:

– Думаешь, они чем-то отличаются от ракшасов? Да ничем, одна порода. И отлично насаживаются на стрелу. Потом он отвернулся от меня и стал делать с силой странное, словно вокруг заимки ограду построил, а меня запер внутри.

Мне стало не на шутку страшно за Иста, и я решила, что уж теперь-то непременно должна найти его и предупредить. Но так, чтобы Свит не смог узнать, где он, иначе мой этл будет в не меньшей опасности, чем на заимке. Оставалось одно: зов силы. Прислонившись к смолистому стволу ёлки, я зашептала в трещинку на её коре:

– Ист, милый, не приходи больше к вихровой заимке. Слышишь? Ни за что не приходи! И будь осторожен в лесу!

По верхушкам деревьев словно прокатился печальный вздох, и я поняла: услышал. Вот только не было у меня никакой уверенности, что юный этл отнесётся к моему предупреждению всерьёз.

На следующее утро нас разбудил тихий хруст, будто кто-то прошёл по засохшим веточкам. Свит вскочил, пинком распахнул дверь. Вокруг не было никого, только ветер чуть шевелил листочки ивы. От вчерашней Свитовой ограды не осталось ни следа. Свит зло плюнут за порог. А потом напялил портки, взял топор и пошёл рубить мою ёлку.

Это был какой-то кошмар. Летели щепки, ёлка плакала, я умоляла Свита прекратить, а он как ни в чём не бывало продолжал ломать бедное дерево. Наконец, я не выдержала, схватила стоявшую у двери дежку с недобродившим квасом и вылила её содержимое прямо Свиту на загривок. Подействовало, надо сказать. Но немножко не так, как мне бы хотелось. Липкое, холодное кисло-сладкое сусло полилось по голой спине Свита и начало затекать ему в портки. Бросив ёлку, он развернулся ко мне. По выражению его лица я сразу догадалась: пора тикать, но вместо этого почему-то осталась на месте, глупо выставив перед собой опустевшую дежку. Свит вышиб её у меня из рук, а потом хлёстко и больно ударил меня ладонью по щеке. И ещё раз, да так, что аж искры из глаз посыпались. Ожидая третьей пощёчины, я невольно зажмурилась, но… ничего не произошло. Я осторожно открыла глаза и увидела странную картину: Свит лежал на траве вниз лицом и не шевелился. А вокруг него стояли молодые этлы, все четверо. Майви задумчиво крутила в руках брошенный Свитом топор.

– Надеюсь, ты его не убил? – хмуро осведомилась Мара. Нер, брезгливо морщась, перевернул лежащего человека ногой и сказал:

– Да вроде, дышит. Ну что, может, в болото его, пока не очухался? Пусть змеелюдики свежатины поедят.

– Нечего замусоривать мне Марь! – возмутилась Мара.

– К тому же змеелюды ни в чём не виноваты, – грустно заметил Ист. Мара присела возле Свита на корточки и спросила:

– Может, его можно как-то исправить? Вдруг он ещё нужен Ёлке?

Она опустила ладонь Свиту на живот, прикрыла глаза и задумалась. Нер тут же насмешливо фыркнул:

– Зря ты, Марочка, трогаешь руками всякую пакость. Люди обычно такие и есть: всем врут, везде гадят и дерутся друг с другом, причём бьют обычно тех, кто слабее. И это ещё наши, про диких вообще молчу. Я в последнее время подумываю о том, чтобы закрыть им выход за этот их смешной забор. Как там они его называют?

– Ограда, – подсказала Мара, – А помните, как мы притворились людьми и ходили за Ограду, в поселение к диким? Было так забавно…

– Ага, – отозвался Нер, – Особенно позабавило, как нам потом влетело от Ночны. Хуже, по-моему, она бушевала только после нашей прогулки на пустошь, в гости к ракшасам.

Но Майви не собиралась отвлекаться на воспоминания. Закинув топор подальше в кусты, она решительно заявила:

– Я бы этого Ёлкиного хмыря не правила, а отвесила ему ещё пару пинков, да таких, чтоб когда очухается, чихнуть боялся. Чего это он тут себе позволяет? Потоки силы перегораживает, проходы закрывает, понимаешь ли! Хорошее дерево испортил, Ёлочку нашу обидел…

– Мою Ёлочку, – строго поправил её Ист, – И дерево тоже моё. А бить беззащитную зверюшку, за которой мы же сами и не уследили, как-то неправильно.

С этими словами он бережно погладил ёлку по повреждённому стволу, подул на нанесённую топором рану, и она на глазах затянулась неровным наплывом из молодой коры. Затем легко, как в детстве, он поднял меня на руки и, ласково поглаживая по волосам, прижал к себе.

– Эй, а это куда девать? – окликнул его Нер, указывая на лежащего на земле Свита.

– Оставь, пусть валяется, – легкомысленно отозвался Ист, – Надеюсь, когда он очнётся, у него хватит ума убежать обратно, в своё пустоземье.

И мы все вместе отправились в Ночную падь, а Свит остался лежать на траве. Как оказалось, это было очень большой ошибкой.