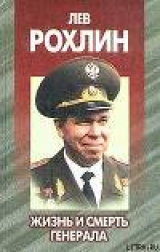

Текст книги "Лев Рохлин: Жизнь и смерть генерала."

Автор книги: Андрей Антипов

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)

ТБИЛИСИ-91

К началу 1991 года Рохлин уже больше года командовал четвертой на своем командирском веку дивизией.

За это время он успел разобраться в ситуации, которая складывалась в Грузии и ее столице – Тбилиси. Впрочем, разбираться особо было не в чем. Результаты политики президента Звиада Гамсахурдии представали во всей красе. Основополагающий лозунг этой политики: "Грузия – для грузин" давал свои сочные плоды. Вздыбились Южная Осетия и Абхазия. Кровь полилась рекой.

Криминальный авторитет Джаба Иоселиани в одночасье превратился в государственного деятеля, с завидной энергией проводившего в жизнь националистическую политику.

Военным стало опасно появляться на улице. Боевики военизированной националистической организации "Мхедриони", руководимые Иоселиани, нападали как на отдельных военнослужащих, так и на военные городки. Они останавливали военные машины, избивали водителей и угоняли транспорт. В тбилисском метро можно было запросто получить по голове. Как и случилось с одним прапорщиком дивизии, которого ударили обухом топора...

В Зестафони организация подготовила и провела ряд акций против местной милиции, захватив много оружия и техники. Такая же акция была проведена и против военного городка, где дислоцировался армейский батальон химической защиты.

Надежд на всесильное когда-то КГБ не было. Рохлин знал, что эта организация обвально теряла свое влияние. И защитить армейцев от боевиков "Мхедриони" не могла. Даже объективной информацией органы госбезопасности не владели. Однажды им подсунули сведения о базах "Мхедриони" в районе Телави. Армейцы подняли на ноги всех. Но баз обнаружено не было.

Чтобы не прокалываться столь банальным образом, Рохлин решил создать нештатный разведывательный батальон. И с его помощью собирать и проверять всю имеющуюся информацию.

Парадокс заключался в том, что армейцам приходилось действовать так, как будто они на чужой территории. Впрочем, к этому уже все шло. Развал Союза ковался задолго до Беловежских соглашений. Признаков такого развала хватало. И хотя официально их никто не хотел признавать, Рохлину уже виделись возможные варианты развития событий как в Грузии, так и на Кавказе в целом. К тому времени у него уже сформировалось свое мнение, что происходящее выходит за рамки временного недоразумения. И что модное тогда слово "перестройка" является лишь ширмой для всех этих процессов.

Правда, он еще верил, что при желании все еще можно изменить к лучшему. Только действовать надо решительнее.

Когда от "инициатив" "Мхедриони" стало уж совсем невмоготу, Рохлина вызвал командующий военным округом генерал Валерий Патрикеев.

– Вопрос был один, – вспоминает Рохлин. – Что делать? Мне было предложено захватить штаб "Мхедриони" в Тбилиси. "Вы представляете, что будет, если пострадает хоть один гражданский человек?" – спрашиваю я. Ведь гарантий того, что этого не будет, никто дать не мог. Проводить боевую операцию в городе при таких условиях невозможно.

Рохлин предложил разгромить главную базу боевиков в так называемом "Комсомольском" городке на окраине Тбилиси. Этот городок был в свое время построен как оздоровительная база комсомольских работников, имевшая союзное значение.

Руководство "Мхедриони" не зря облюбовало ее для своих нужд. Пять благоустроенных жилых корпусов, столовая и спортивный комплекс создавали все условия для жизни и подготовки боевиков. Здесь формировались вооруженные отряды. Отсюда они делали свои вылазки.

Командование округа утвердило этот план. Рохлин поручил своим разведчикам, возглавляемым подполковником Николаем Зеленько, собрать всю необходимую информацию о силах боевиков, о системе обороны базы.

Группы разведчиков стали выходить к городку, обследуя окрестности и пытаясь получить необходимые данные. Им приходилось действовать так, как на чужой территории. Это, похоже, и дало свой результат. Но растягивать процедуру было невозможно. Гарантии от утечки информации о намерении захватить базу никто дать не мог.

В ночь с 18 на 19 февраля бронегруппы дивизии окружили городок. Несмотря на то, что операцию старались провести без стрельбы, сделать это не удалось.

Оглушенный разведчиками часовой пришел всознание раньше, чем предполагалось... И начал орать не своим голосом. Бойцы "Мхедриони" попытались оказать сопротивление. Правда, было поздно. Городок был взят. Находившиеся в нем боевики арестованы. У Рохлина был ранен один человек – подполковник Зеленько.

Правда, могло быть хуже. Один из бойцов выстрелил из подствольного гранатомета в "КамАЗ", из-за которого боевики пытались отстреливаться. Граната не взорвалась. А потом выяснилось, что в машине находилось около полутонны аммонала, взрыв которого мог снести не только сам городок, но и вызвать обвал нависавших над ним скал...

Около тысячи машин, набитых боевиками "Мхедриони", в ту же ночь покинули Тбилиси. Их организации пришлось на время затаиться.

Но история неумолимо двигалась по пути, о котором даже Рохлин, несмотря на свои догадки, наверняка знать не мог.

Летом того же года он поступил в Академию Генерального штаба.

– Когда я приехал в Москву, – вспоминает Рохлин, – переодеться мне было не во что. И я ходил в генеральской форме. Что значило в то время появиться в форме на улице... На меня разве что не плевали...

Осенью, после бесславного августовского путча, Союз распался. А его армия взошла на Голгофу, где из нее сделали то, что она продемонстрировала позднее в Чечне...

Часть вторая."САМОДУР" И «ПОКАЗУШНИК»

В июне 1993 года генерал Лев Рохлин принял командование 8-м гвардейским корпусом в Волгограде, тем самым, который был преемником истории и традиций 62-й, впоследствии 8-й гвардейской армии, оборонявшей Сталинград, и в одном из полков которой он начинал офицерскую службу.

Первое, с чем он столкнулся, было безразличие к службе со стороны офицеров, связанное с неопределенностью перспектив. Его предшественник, оказалось, мечтал сократить численность корпуса до 500 человек: меньше людей – меньше проблем. Такое число позволяло оправдать любые провалы в боевой подготовке корпуса.

Для Рохлина, больше шести лет прослужившего в горячих точках и знающего, чем оборачивается следование по пути этих настроений, подобный подход был неприемлем: "Лучший способ дискредитировать армию и саму воинскую службу в глазах общества – вывести войска на поле боя неподготовленными".

Рохлин не верил, что таких полей для Российской Армии уже не будет. Почему?

– История, – считает он, – полна печальных примеров, свидетельствующих, что политические катаклизмы, к сожалению, не могут рано или поздно не обернуться вооруженным противостоянием. Формы этого противостояния бывают разными, в том числе и самыми трагическими... В любом случае профессионалы должны быть готовы к худшему. Иная психология для человека в погонах недопустима. Она опасна и для существования государства, и для жизни самого человека

Учебные тревоги начали сыпаться на личный состав одна за другой, вытряхивая людей по ночам из теплых постелей и бросая их на полигоны. В течение полутора лет, вплоть до Чечни, не было такой ночи или дня, чтобы какое-нибудь подразделение корпуса не подверглось испытанию.

Особое внимание Рохлин уделял подготовке разведчиков и организации деятельности разведки корпуса в целом.

– Мой опыт показывал, – говорит Рохлин, – что знание обстановки, объективная информация о противнике – залог успеха в любом вооруженном конфликте, не говоря уже о войне с применением всех сил и средств.

Он увеличил численность разведбата почти вдвое его штата, подобрал туда лучших офицеров.

Другой не менее важный приоритет в заботах генерала – артиллерия. Он мучил артиллеристов на полигоне месяцами, требуя не просто отработки нормативов, но и творческого, если так можно выразиться, отношения к стрельбе.

– Однажды, – рассказывает Рохлин, – я оставил артиллерийский полк на полигоне еще на две недели по причине неподготовленности командира полка.

Мало того, генерал безжалостно снимал с должностей всех, кто, по его мнению, не справлялся с обязанностями и не проявлял усердия в боевой подготовке.

Не всегда, правда, его мнение в оценках командиров совпадало с мнением других начальников.

Как-то ночью генерал поднял по тревоге танковый батальон, которым командовал в то время капитан Мансур Рафиков. Батальон помчался на полигон. Рохлин, глядя, как танкисты выполняют поставленные им задачи, ничего не сказал. А потом проверил казармы и устроил разнос командиру дивизии за их состояние. Казармы действительно выглядели ужасно. Через несколько дней суд офицерской чести дивизии завел на комбата дело. Но вскоре пришло известие: капитану Рафикову досрочно присвоено воинское звание "майор".

– После моего разговора с комдивом, – поясняет Рохлин, – тому ничего не оставалось делать, как попытаться найти виновного. Это известная схема. Но я-то видел, как Рафиков командовал на полигоне и как стреляли его танкисты... А состояние казарм батальона – дело поправимое. Комдиву надо было помочь молодому комбату решить эту проблему. Но он начал с другого...

Рохлин не стал напрямую вмешиваться в действия командира дивизии. Свою точку зрения на комбата он выразил тем, что во время приезда в Волгоград министра обороны подал фамилию Рафикова в приказ на поощрение. Так капитан стал майором. В дивизии только развели руками. "Дело" Рафикова закрыли. А Рохлину, решительно прервавшему дремотную жизнь людей, ломающему все сложившиеся стереотипы времен смутного времени и развала государства, не оставалось рассчитывать ни на что, кроме уничтожающей оценки: самодур. А воссоздание Рохлиным гарнизонного оркестра и роты почетного караула, ставшей вскоре одной из лучших в Российской Армии, выставление поста у Вечного огня на Мамаевом кургане, участие солдат и офицеров корпуса во всех праздничных мероприятиях города добавили к оценке комкора еще одну: показушник.

В октябре 1994 года, за месяц до начала войны в Чечне, Рохлин предложит построить на Мамаевом кургане часовню и создать мемориальное кладбище, а празднование 50-летия Победы организовать так, чтобы волгоградцы еще раз вспомнили о трудном, но героическом прошлом своего города и страны, об истинной славе своей армии.

Проклиная "самодура" и "показушника", солдаты и офицеры начали готовиться к театрализованному показу штурма Мамаева кургана.

Тогда они еще не знали, какая "репетиция" их ждет.

9 мая 1995 года на кургане будут вести театрализованные бои уже те, кто знает о войне не по картинкам из учебников истории. И никто из них уже не вспомнит, как еще недавно они звали того, кого в Чечне стали звать "папой".

ПРЕЖДЕ БЫЛА ВОЙНА

1 декабря 1994 года. В этот день части корпуса получат боевое распоряжение: выдвинуться в район сосредоточения на станцию Кизляр с последующей задачей разоружения незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики.

– Сам я мог не идти, – рассказывает Рохлин. – Командующий войсками округа сказал, что я могу послать любого из подчиненных мне трех генералов. Но как бы я тогда выглядел? Я, самодур, который не давал людям отдыха, месяцами держал их на полигоне, снимал с должностей тех, кто не справлялся с задачами боевой учебы, в минуту опасности вдруг оказался бы в стороне, послав людей умирать... Как после этого можно было смотреть в глаза офицерам и солдатам?

– Кроме того, – продолжает он, ~ я имел большой опыт войн и вооруженных конфликтов. Лучше, чем любой другой, знал, что и как нужно делать, мог спасти жизнь многим своим людям...

О том, что в Чечне будет не разоружение с подсчетом сданного оружия, а кровопролитная, адская война, Рохлин знал до того, как поступил приказ.

Сам генерал в двух словах не может ответить на вопрос: почему так получилось? Он достаточно долго служил на Кавказе. Знал ту обстановку, которая складывалась там в последние годы. Знал как человек военный, как профессионал, которому не дано право смотреть на вещи иначе, чем они есть на самом деле. Психология местных царьков, расклад сил, настроения, возможности местных кланов, задачи, которые они себе ставили, были ему известны и из личного опыта, и из того, что доводилось слышать из уст свидетелей. Все это не могло не создать в его уме картину возможного развития ситуации.

Сегодня, после того, как я почти два года проработал с Рохлиным, могу утверждать: ничего сверхъестественного в его способности предвидеть нет. Цепкая память генерала дает возможность накапливать информационную базу, которая позволяет выстраивать логические схемы и просчитывать на их основе варианты дальнейшего хода событий.

Три высших учебных заведения хотя и не выработали в нем способности красиво и тонко излагать свои мысли, не прибавили запаса слов и умения правильно ставить в них ударения, тем не менее развили природный ум и научили анализировать информацию.

ИЗ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКА ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ИМ. М. В. ФРУНЗЕ (1977 г.):

"На занятиях всегда активен, любознателен. Решения принимает самостоятельно, наиболее целесообразно. Принятое решение может отстоять и обосновать оперативно-тактическими расчетами".

Кроме того, многолетняя служба в экстремальных условиях вооруженного противостояния, где академические знания служат отнюдь не для теоретических упражнений, сформировала профессионала, оценить которого невозможно ни по стилю поведения, ни по словам, ни по характеру, ни даже по умению своевременно принимать нужные решения. Оценить его можно в первую очередь по способности проводить эти решения в жизнь.

– Опыт, – говорит генерал, – ничем не заменишь.

Он собрал все наличные силы. Несмотря на полтора года упорной работы, у него все же не было не только полнокровного корпуса, его силы не тянули даже на дивизию.

– Была бы у меня полнокровная, обученная дивизия, – скажет он позже, – и задачи, вставшие перед нами в Чечне, были бы решены без привлечения дополнительных сил. Во всяком случае, поддержка потребовалась бы минимальная.

Но в стране нет такой дивизии. Об этом заявил главнокомандующий тогда Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Семенов. Рохлин знал об этом и раньше. Пример собственного корпуса был ярким тому подтверждением. Его только удивило, что главком заявил об этом лишь тогда, когда поступил приказ идти на войну...

1700 солдат и офицеров входящей в корпус 20-й гвардейской дивизии составляли в лучшем случае полк мирного времени.

"Отправка в зону конфликта целого полка напрочь опустошила Волгоградский гарнизон. На сегодня из 2-го городка, что у Свято-Духова монастыря в самом центре города, выехало две трети личного состава. А в казармах 11-го городка (возле технологического техникума) осталось только шестьдесят человек. Дошло до того, что на КПП дорожки подметает прапорщик". ("Комсомольская правда", волгоградский выпуск, № 227, 16-19 декабря 1994 г.)

Вместе с другими частями корпуса численность отправленных из Волгограда в Чечню людей за весь период боевых действий не достигла и 4000 человек, что составляет менее половины обычной численности дивизии.

Рохлин не мог допустить, чтобы его люди стали тем, что называют "пушечным мясом".

А потому взял всю имевшуюся у него артиллерию: от крупнокалиберной, дальнобойной, до зенитных тридцатимиллиметровок. На всех боевых машинах, у каждого бойца было по четыре и более комплектов боеприпасов.

Банальное по сути действие – погрузка и крепление техники на железнодорожных платформах – превратилось в операцию, сравнимую по сложности со всем, что пришлось потом делать солдатам и офицерам в Чечне. И дело не в том, что они этого не умели, а в том, что необходимый для этого крепежный материал отсутствовал. Ушли в далекое прошлое те времена, когда у армии было все Сегодня нет даже самого необходимого. А потому комкору и его подчиненным пришлось проявить максимум энтузиазма, чтобы найти проволоку для крепления боевых машин и орудий на платформах. Благо выручил завод "Красный Октябрь", охрану объектов которого несли солдаты корпуса. Было время, когда завод лихорадило от воровства металла, вывозимого с его территории десятками тонн. Вневедомственная охрана или не видела, или не хотела видеть, кто это так лихо обирает предприятие. Информация об этом попала даже в центральную печать. Газета "Известия" опубликовала заметку о том, как ловко правоохранительные органы поймали одного из воров. Позднее те же "Известия" и ее волгоградский корреспондент Валерий Корнев "забудут" о том, что творилось на заводе и кто помог предприятию принципиально решить проблему, встав на пути беспрецедентных хищений. Зато газета с неподражаемым лицемерием подаст все дело так, будто бы Рохлин, взяв предприятие под охрану, извлекал из этого личные выгоды. (Подробнее об этой публикации в "Известиях" мы поговорим позже.) Впрочем, выгода действительно была. Завод дал комкору (кому же еще, если говорить о личной выгоде?) несколько тонн стальной проволоки.

18 эшелонов и 4 транспорта с техникой и боеприпасами пошли в Кизляр.

"Вы что, совсем обалдели?" – рыкнули из штаба Северо-Кавказского военного округа. Там, видимо, приказ о разоружении незаконных формирований в Чечне понимали буквально. Войны не ждали.

Часть эшелонов пришлось вернуть. Но основу своих сил Рохлин сохранил.

Позднее командир 20-й гвардейской дивизии генерал-майор Владимир Михайлов скажет: "Все, что говорил нам Рохлин перед выходом, все, чего он ожидал, произошло на самом деле".

Дар предвидения рождает полководцев. Природа и судьба не обидели Льва Рохлина этим даром...

МАРШ «ЧЕРНОЙ» КОЛОННЫ

«Командир корпуса генерал-лейтенант Рохлин со своим начальником штаба и несколькими заместителями отбыл из города в неизвестном направлении. Может, совещается где-нибудь по поводу Чечни ?» («Комсомольская правда», волгоградский выпуск, № 223, 9-12 декабря 1994 г.)

К тому времени все совещания уже закончились.

– Проку от этих совещаний было немного, – вспоминает Рохлин. – Но на них можно было увидеть отношение военачальников к планируемым мероприятиям. Директор ФПС Андрей Николаев на одном из таких совещаний, которое вел назначенный старшим Грачев, всячески демонстрировал свое пренебрежение к происходящему. Я сидел недалеко от него и видел, как он ухмылялся, постоянно переговаривался с соседями и не обращал внимания на то, о чем говорится. Тогда я впервые понял, что отношения руководителей силовых ведомств далеки от деловых. И на организацию ими взаимодействия друг с другом надеяться не приходится...

В районе Кизляра части корпуса проводили боевое слаживание и пристрелку оружия. По приказу комкора были сформированы группы, которые учились вести бои в городе, штурмовать дома, передвигаться по улицам. Времени на это было отведено очень мало. Но кое-какие навыки бойцы все же получили. Тем более что приобретались эти навыки не на пустом месте.

ИЗ «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ЦЕНТРА БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 8 ГВ. АК9»:

«11 декабря 1994 г. В 13.25 части и подразделения 8 гв. АК начали движение по маршруту Кизляр – Александро-Невское – Солнечный – Терекли-Мектеб – Кумли – Баклазай – Сарсакай – Виноградное – Толстой-Юрт...»

«Ни одно решение о движении войск, – рассказывает генерал-майор Владимир Михайлов, – не было принято комкором так, чтобы не обмануть противника. По крайней мере, я таких решений не знаю».

Сам Рохлин не считает свои решения чем-то необычным, ссылаясь на требования "Боевого устава Сухопутных войск" к командирам: действовать так, чтобы ввести противника в заблуждение.

Это требование, похоже, пытались соблюсти и авторы плана ввода войск в Чечню. Первый этап этой операции с их легкой руки получил кодовое название "Дуристика".

Вряд ли в истории войн и вооруженных конфликтов можно найти название плана военной операции, которое одной лишь лексикой, из которой оно заимствовано, заставляло задуматься над способностями его авторов и, кроме того, позволяло, при минимальной доле иронии, без труда отнести это название к характеристике тех, кто его придумал... Особенно если известен результат самой операции.

В любом случае по сей день остается неизвестно, как Грачев и Квашнин собирались дурить (?!) чеченских боевиков. Зато известно, что на совещаниях командиров постоянно звучала мысль, что обходить населенные пункты нельзя. Это, дескать, будет демонстрировать недоверие к местному населению. А мы не можем показывать, что у нас есть опасения.

– Складывалось впечатление, – говорит Рохлин, – что вопрос обсуждается людьми, пытающимися изобразить из себя политиков.

Однако изображать что-то было уже поздно. Время политиков и дипломатов прошло. Ни те, ни другие ничего не сделали для избежания конфликта. Они даже ввод войск не сумели как следует подготовить и обосновать.

– В результате, – скажет позднее Рохлин, – получилось так, что мы вломились в чеченский дом в грязных сапогах и начали бить всех подряд, умудрившись сделать своими врагами даже тех, кто был далек от симпатий к Дудаеву и его политике.

Боевики по достоинству оценили "Дуристику" федеральных полководцев, нанеся по войскам ощутимые удары.

Избежать таких ударов удалось лишь колонне 8-го армейского корпуса.

...Марш из Кизляра в Толстой-Юрт прорабатывался со всеми подробностями.

– Была составлена карта маршрута, – рассказывает Рохлин. – По предполагаемой дороге был послан офицер, который показывал эту карту местным жителям. Советовался, правильно ли составлена карта. Так ли на ней отмечены ориентиры. Там ли обозначены чеченские отряды. О движении колонны были предупреждены посты ГАИ, местные руководители. Сам я пригласил главу администрации Кизлярского района, мы с ним хорошо посидели, я попросил его помочь провести колонну.

И колонна пошла... в обход. Начав движение в противоположном направлении – через ставропольские степи (см. схему).

"Красная звезда" тогда писала, что генерал "исчез с оперативных карт Генштаба и разведсводок дудаевских боевиков. Его колонна, протяженностью 20 километров и в составе более 500 машин, ночными маршами, скрытно, в режиме радиомолчания преодолела более 500 километров бездорожья, не вступая в боевые столкновения, обходя засады и вытаскивая самые безнадежные с технической точки зрения машины".

Рохлин не сразу принял решение идти в обход. Первоначально предложенный командованием группировки войск в Чечне маршрут должен был пролегать совсем в другом направлении – через поселок Хасавюрт. На этом настаивал Анатолий Куликов, впоследствии министр внутренних дел, командовавший в то время силами МВД в Чечне. Комкор не мог взять в толк: почему его подразделениям предлагают пойти через крупный населённый пункт? Это противоречило всем мыслимым правилам движения войск в условиях противодействия противника. Не на парад же шли войска. И не с цветами встречали их местные жители. Лучшего места для засады, чем поселок или город, не найти.

Не принимать же всерьез рассуждения о невозможности демонстрировать опасения относительно лояльности местных жителей...

А ларчик открывался просто. Настояния Куликова диктовались отнюдь не тем, что он разделял идею подобных рассуждений. Анатолий Сергеевич руководствовался куда более прозаическими соображениями. В районе Хасавюрта чеченские боевики блокировали полк внутренних войск. И генерал рассчитывал, что войсковая колонна отвлечет на себя противника и позволит его людям выйти из блокады. Открыто попросить помощи будущий министр, похоже, не решался.

Короче, ситуация была вполне банальной.

– В условиях отсутствия единого командования, – говорит Рохлин, – подобное поведение начальников объяснимо. Каждый печется только о своих. И если готов разделить ответственность с соседом, то совсем не поровну.

Позднее Рохлин еще не раз столкнется с этим. А некоторые представители МВД попытаются впоследствии обвинить его во всех смертных грехах, начиная с ошибок, по их мнению, в управлении войсками в целом и заканчивая якобы неправомерными требованиями в решении отдельных задач. Впрочем, хулителей генерала и без этого будет в избытке. Но появятся они лишь после того, как он скажет правду о проблемах армии и порочности системы управления силовыми структурами.

...Когда наконец обнаружилось, что колонна идет совсем в другом направлении, те, кто следил за ее движением, не могли взять в толк, что происходит... Когда же генерал со своими войсками появился у станицы Червленая и начал подготовку к переходу моста через Терек, примчались гонцы от МВД. Выяснилось, у них новые проблемы: 81-й опон (оперативный полк особого назначения, иногда в документах его обозначают чуть короче: пон. – Авт., не путать с 81-м армейским полком из Самары, о судьбе которого мы еще поговорим) попал в сложную ситуацию. Дудаевцы, по их сведениям, сосредоточили большие силы для нанесения удара по полку.

– Из полка передают, – рассказывает Рохлин, – что противник превосходит их в 6 раз. Я к ним не успеваю. Была ночь. Принимаю решение: развернуть артиллерию. Что значит развернуть ночью артиллерию, может оценить только тот, кто этим занимался. Артиллерия привязывается к позициям. Ждем. Из полка кричат: "Помогите, началась атака!" – "Как помочь?" – спрашиваю. "Пришлите танковую и мотострелковую роту на БМП [БМП– боевая машина пехоты.". Послать ночью танки и БМП – значит заведомо обречь их на уничтожение. Они слепые как котята... Выходит на связь Куликов: "Лев Яковлевич, помоги..." Я говорю: "Дайте мне координаты противника, помогу артиллерией". Дают координаты. Начинаю разбираться по карте – это центр полка. Спрашиваю Куликова: "Туда бить?" Он просит: "Разберись сам". Выхожу на связь с полком. Беру отступление на километр... Артиллерия дает предупредительный выстрел. От радости 81-й полк зашелестел: "Туда, и побольше, и побыстрее!" Атакующие разбежались. Спасение полка окончилось. Нас встречали как героев. Командир полка просит дать ему зенитные установки ЗУ-23-4. А то у них ничего нет. Разве откажешь?

А вскоре к Рохлину прибыл человек, представившийся комендантом Надтеречного района. Он угрожал, что на пути войск встанут женщины и дети.

– Чеченские мужчины – смелые мужчины, – сказал генерал.

– Да, – подтвердил комендант.

– Чеченские мужчины – гордые мужчины, – продолжал Рохлин.

– Да, – вновь подтвердил комендант.

– Совсем как моджахеды в Афганистане...

Тот кивнул.

– Но смелые моджахеды никогда не посылали впереди себя женщин.

Комендант, что называется, спал с лица.

– Это война? – выдавил он.

– Нет, – сказал генерал.

– После ухода коменданта, – рассказывает Рохлин, – я попросил командира 81-го опон не дать возможности женщинам и детям прорваться к войскам. А сам двинулся в обход станицы Червленой.

Через мост войска не пошли. Прорыв проход в железнодорожной насыпи, они подошли к реке в другом месте, где саперы уже навели понтонный мост. Операция по наведению этого моста была по-своему уникальна. Поначалу никто не верил, что на мелководной и быстрой реке, какой является Терек в этом месте, можно поставить понтонный мост. Но понтонеры и инженеры справились с задачей.

По нему и переправилась колонна, которую позже назовут "черной" – за умение двигаться в полной темноте.

Этим маневром генерал обеспечил неожиданный выход своих частей к Толстому-Юрту, заняв удачный рубеж по Терскому хребту и нависнув над Грозным.

А зенитные установки, оставленные Рохлиным в 81-м полку внутренних войск, скоро будут использованы самым неожиданным образом.

– Это произошло вскоре после первого случая с полком, – рассказывает Рохлин. – У меня в то время был генерал Романов10. Мы с ним обсуждали планы дальнейших действий. И вдруг истошный крик из 81-го полка: "Танки идут!" Думаю: "Чем черт не шутит?" Информация о том, что у боевиков достаточно техники, проходила и раньше. Неудачный поход оппозиции на Грозный в ноябре 94-го года и попытка переворота с участием российских офицеров и российской техники добавили Дудаеву танков. Мы с Романовым вылетели на вертолете в район. Чужих танков нет. Только свои. А 81-й полк из моих зениток поливает мои БТРы11. Благо все обошлось. Никто не был ни ранен, ни убит. Но колеса у БТРов попробивали.

ИЗ «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ЦЕНТРА БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 8 Гв. АК»:

«15 января 1994 года части и подразделения 8 гв. АК сосредоточились в районе 1,5 км восточнее Толстой-Юрт. Тех. замыкание прибьшо в 13.30 16.12.94 г.».

До Грозного оставалось 12 километров. До станицы Петропавловская – три.