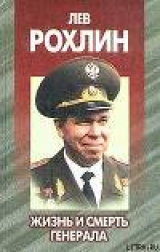

Текст книги "Лев Рохлин: Жизнь и смерть генерала."

Автор книги: Андрей Антипов

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)

Не тронь спецназ

К лагерю подходим без происшествий. Никто почему-то не окликнул, никто не спросил пароль.

Михалыч матерится: "Хотя бы охранение выставили!" "Пару таких групп, как наша, – скажет он позже, – и десантники в страшном сне не увидели бы того, что с ними можно было сделать".

Командир знал, что говорил. Он и его ребята не из тех, кто гоняется за банкирами по Москве, кто запросто набьет тебе физиономию, если будешь идти не по той стороне улицы. Такие или похожие забили теплые казармы в Моздоке и отсыпаются, не думая даже предложить эти казармы врачам, которые живут и оперируют в палатках. На передовой их не видно.

Спецназовцы говорили (опять же по секрету), что у их командира "куча наград" за операции, подобные той, какую должна была выполнить группа на этом выходе. Михалыч руководил уничтожением тяжелого вооружения у воюющих сторон во многих так называемых "горячих точках". Группы спецназа били такую технику по обе стороны фронтов, поэтому если кое-где конфликты затухали, то еще неизвестно, кто больше внес в это своего участия – политики за столом переговоров или армейские спецназовцы на линии фронта.

Но, как говорится, не наступайте этим ребятам на мозоль. И, сокращая армию, прежде надо подумать, а не придется ли потом удивляться мастерству наемников в каком-либо очередном конфликте.

Эти бойцы требуют особой опеки государства. Кроме того, важно дать им высокую идею. Всякое безразличие к ним, а тем более унижение и прочие обиды могут обернуть их профессионализм другой стороной, пустить в совершенно другое русло.

Весной 1994 года я встречал одного из таких в Южной Осетии. Он занимал высокий пост у местных ополченцев. Его хорошо знали офицеры нашей группы. "Это профи, – говорили они. – Дело знает".

Я вспомнил, как немолодые осетинские ополченцы, имеющие довольно большой боевой опыт и способные послать подальше любого, пытающегося ими руководить, замолкали перед бывшим капитаном российского спецназа. И вытягивались в струнку по его команде.

Через день перед отъездом я не удержусь и спрошу одного из офицеров: "Не боишься, что убьют?" Этот вопрос не принято задавать. Но он лишь пожал плечами: "Меня не убьют. Я на другое учился". Он учился оставаться живым, даже когда шансы равны нулю. И учился не по учебникам.

То, через что прошли эти ребята в горячих точках, мы узнаем, быть может, лет через пятьдесят. И то скорее не по документам, а по литературным произведениям, где в сноске могут написать, что в основе сюжета лежат действительные события. А могут и не написать. И мы будем думать, что у автора слишком богатая фантазия.

Перед самым лагерем группа бросается в снег. "Аккуратные ребята", – шепчет Игорь. Он уже не первый раз восхищается спецназом: "Вон как бойцы рассредоточились..." Я мало что понимаю в действиях бойцов, но Игорю есть с чем сравнить. Только странно, что такая выучка ~ редкое явление, раз она удивляет даже профессионала.

Радист выходит на связь с десантниками. В эфир летит предупреждение о возвращении группы. Вот что имел в виду Игорь, говоря об аккуратности: отсутствие охранения не ослабило чувство осторожности у командира спецназа.

Под обвалом проблем

Входим в лагерь. До рассвета – пара часов. Можно подремать. Кто полез в «Урал», Кто на броню танка, поближе к двигателю, а большинство в БТР. В один. Второй сломался, в нем было холодно.

В отличие от внутренних войск, оснащенных новыми БТР-80, армейцы имеют старые БТР-70, которые начали ломаться, едва выйдя из боксов. В Толстом-Юрте офицеры-разведчики рассказывали, что из двадцати бронетранспортеров, полученных ими в Волгограде, под загрузку дошли только четыре. Два других сломались по пути в Чечню.

Артиллеристы на позициях говорили, что орудия у них пятой категории, приготовленные к списанию.

У танкистов новых танков Т-80 поначалу вообще не было. Но больше всего поразило, как бойцы клянчили друг у друга патроны. Они здесь ценнее тушенки и сгущенки. "Вот где настоящая засада", -~ бурчали в окопах. "У вас что, и патронов мало?" – "Да как сказать... Вот, осталось сорок штук. А что ночью будет, сам черт не знает. Утром, может быть, миллион подвезут. Но это ж не жратва, не потерпишь".

Кормежка на передовой не отличалась обилием. Уже через два дня у нас с фотокорреспондентом майором Сергеем Шикуном стали спадать брюки. Врачи в госпитале удивлялись: "Они что там, в окопах, специально к ранениям готовятся? Лезешь к бойцу в брюхо за осколком, а там от желудка до прямой кишки – девственная чистота. Даже оперировать приятно".

В окопах офицеры рассказывали такую историю: "Один чеченец зазвал солдат домой. Поставил перед ними трехлитровую банку варенья. И остолбенел: двумя ложками три бойца умяли ее за полторы минуты". Поверить в такую сноровку трудно. Но точнее чувство солдатского голода не отразишь.

Впрочем, очевидно, причины этого голода были еще и в том, что на войне есть хочется куда больше, чем в обычных условиях: и нервы на взводе, и физические нагрузки другие. Калории сгорают втрое быстрее.

Михалыч если и дремал, то неспокойно: "Спасибо нам ребята не скажут, если "град" вдруг долбанет".

"Град" не долбанул. "Наверное, мы их все же напугали, – вздохнул он поутру. – И то ладно".

"Вообще-то спецназ надо было использовать с самого начала. Но почему-то тянули. Бей мы их "грады" и танки в их же тылу, таких потерь у наших не было бы". – Михалыч впервые за последние сутки разговорился. А я вспомнил, как днем раньше командир разведбата рассказывал: "Таких потерь за такой срок мы даже в Афгане не имели". Разведчику было с чем сравнивать. Через Афганистан он прошел дважды.

После напряженного дня и ночи все были не прочь поговорить. Молчали только об одном: о гибели Федора Присяжных. Об этом ни у кого не поворачивался язык. А Михалыч обронил: "Разведчики теперь с нами и говорить не будут".

В Толстом-Юрте командир разведбата и впрямь не был охоч до разговоров. Рассеянно спросил: "Сходили?" И пошел в штаб.

В эту ночь он тоже был в тылу у противника, на самой окраине Грозного. Наверное, он думал, что лучше бы взял Федора с собой.

Мы возвращались в Моздок. Навстречу, к Грозному, шли колонны войск.

В этом веке российский солдат воевал за веру, за царя, за Отечество, за Ленина, за Сталина, за партию... Выполнял интернациональный долг. Теперь ему надо воевать за "конституционную законность и правопорядок". Понятия эти для солдата новые, он не милиционер. И врубиться в них с ходу трудно. Тем более что вопросов на этот счет очень много...

Но не будем усложнять. Армия выполняет свой долг. Армия всегда кому-нибудь должна. А вот выполнят ли свой долг перед ней те, кто послал ее на эту войну? Неужели опять найдутся те, кто ответит в послеафганском духе: "Я вас в Чечню не посылал"? Неужели вместо того, чтобы дать армии новую технику, создать достойные условия жизни для ее солдат и офицеров, начнутся новые разговоры о том, как ее реформировать, чтобы и зарплату не платить, и жилья не давать, и заставить воевать на технике вчерашнего дня?

Что уготовили солдатам этой войны наше правительство, наши депутаты, политики?

На новогодние праздники домой рвались солдаты и офицеры, которым посчастливилось получить отпуска. В диспетчерской на аэродроме Моздока они вели себя по-разному. Одни скромно стояли у окошка и просили включить в список на полет. Другие чуть ли не в драку лезли. Ни тем, ни другим ничего не светило.

На летное поле выехал белый "Мерседес". И чисто выбритые люди в кожаных куртках, благоухая запахами французского дезодоранта, поднялись по трапу самолета. Окопники раскрыли рты. Самолет улетел.

Вольно, ребята. Жизнь продолжается.

Моздок – Толстой-Юрт – Беркат-Юрт – Москва.

Декабрь 1994 – январь 1995 г.

Группа спецназа действовала в соответствии с задачами, которые ставил ей командир 8-го гвардейского армейского корпуса генерал-лейтенант Лев Яковлевич Рохлин. О нем, его жизни и судьбе пойдет наш рассказ.

Часть первая. НЕ САМОЕ ПРИЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО

Кто из офицеров, сидящих за столом в штабном вагончике, генерал, я, признаться, сразу и не понял. Ни форма одежды, ни поза, ни пристальный взгляд усталых глаз из-за треснутых стекол очков не выдавали их обладателя. Командир 8-го армейского гвардейского корпуса генерал-лейтенант Лев Рохлин в моем представлении явно не тянул на роль полководца. Тихий хрипловатый голос, медленная речь создавали впечатление, что передо мною безмерно уставший от хлопот и неурядиц посевной кампании бригадир механизаторов, которому хочется послать всех подальше и завалиться спать.

"У-ух..." Над крышей пронесся реактивный снаряд. Я втянул голову в плечи. По грубому, словно вытесанному из придорожного камня, лицу пробежала усмешка. Меня пожалели? Или посмеялись? Трудно было понять.

– Пропагандистский снаряд, – пояснил "бригадир". – Бьем по окраинам Грозного. Напоминаем, что мы рядом.

Снаряд, оказалось, был самый обычный. Пропагандистским его назвали потому, что задачи куда-то попасть им и что-то разрушить не было.

– Говорят, у вас здесь собраны большие силы?

Опять усмешка. Передо мною лег листок бумаги, где было расписано, сколько этих сил.

25 декабря в частях Рохлина под чеченским селом Толстой-Юрт насчитывалось около полутора тысяч человек. По сравнению с называемыми в печати десятками тысяч войск 8-й армейский корпус самым мощным явно не был.

– Половину от этого числа отнимай – штабы, связь, тыл... И получится реальное число тех, кто может ходить в штыки.

Из штаба я вышел со смешанными чувствами. Впервые за последнюю неделю не был задан вопрос – кто мне разрешил появиться в здешних местах? Впервые меня принял генерал – командир одного из соединений. И при этом ничего не скрывал, никаких условий не ставил. Впервые мне предложили делать все, что нужно для выполнения моих профессиональных обязанностей.И даже не попытались предложить свою точку зрения на происходящее. Но генерал не вдохновил мое воображение.

– Вялый какой-то, – обронил я в разговоре с разведчиками вечером того же дня, когда мы сидели в их штабном вагончике.

– Кто вялый? – не поняли те.

– Да генерал ваш...

Разведчики переглянулись. Им, очевидно, не понравилась моя небрежная оценка их командира. Но тогда я не хотел этого замечать: перед глазами стояла усмешка на волевом лице. Он видел, как я струсил. И я не мог ему этого простить.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕРАЛ

В Моздоке о Рохлине никто ничего не знал. Во всяком случае, среди находящейся здесь журналистской братии в декабре 1994-го о нем не говорили. А последующее назначение некоего генерал-лейтенанта командиром Северной группировки расценивали как обычную формальность: должен же кто-то командовать. Тем более никто из военных в то время не хотел признаться журналистам в причастности к какому бы то ни было руководству.

Вернувшись из Чечни в Москву, я вскоре узнаю, что генерал-лейтенант Рохлин, оказывается, стал первым высокопоставленным командиром, кто открыто сообщил о потерях, первым заявил, что против федеральных войск воюют не бандформирования, а хорошо оснащенная и профессиональная армия, первым предсказал затяжной характер конфликта.

Так будут писать газеты. Они начнут и формировать мнение о генерале. Газета "Московский комсомолец" напишет: "...чрезвычайно строгий в мирное время, огромный, как медведь, Рохлин стал любимцем в войсках". "Известия" отзовутся по-своему: "Военные говорят, что он умеет добиваться поставленных целей; насчет цены и средств – разговор особый".

Намек прозрачен, но для меня так и не станет ясно, что за личность генерал-лейтенант Рохлин, случайно ли о нем заговорят, случайно ли журналисты начнут ломать копья вокруг его фигуры? Ведь не секрет: в наше время можно скорее прославиться не силой ума и пользой дел, а способностью вовремя делать скандальные заявления.

Репортаж Александра Невзорова о днях штурма Грозного, где Рохлин впервые появится на телевизионных экранах, тоже не внесет ясности в мое представление о нем. "Генерал в треснутых очочках" (образ Невзорова) меня не вдохновлял.

Впрочем, начальство в журнале "Воин", где я в то время работал, мало заботило мое вдохновение. Полковник Валентин Черкасов, бывший моим редактором с самого начала работы в журнале, считал, что я должен взяться за материал о генерале. Главный редактор журнала капитан 1-го ранга Александр Ткачев сначала отнесся к идее прохладно. Но потом вдруг спросил: "Когда будет очерк?" И, узнав, что я еще не брался, потребовал внести очерк в план. Легко сказать. Нетрудно и в план внести. Но. я уже не раз брался за подобные материалы о людях в генеральских или адмиральских погонах. И всякий раз бросал работу, так и не выдав ни строчки. Причины были разные. Но суть одна: мои герои начинали вести себя как-то неестественно, то ли стеснялись, то ли еще что... И я убедился, что нельзя писать о людях наспех. Кроме того, не каждый готов к открытости. Да и не каждый интересен. Большие звезды на погонах и высокие должности вовсе не предполагают интересную личность.

Порой молодой лейтенант или капитан бывает сложнее и многограннее другого маститого вояки, у которого, казалось бы, жизнь и служба за плечами немалая, а в голове одни штампы, в душе – сизый туман...

Может, у "бригадира" тоже так?

Этот "сельхозобраз" и его усмешка будут преследовать меня, не позволяя писать и говорить о герое.

Но начальство стучало кулаком... И я вынужден был взяться за материал о человеке, любви к которому, по понятным причинам, не мог испытывать.

Результатом этой работы стал сначала очерк о генерале, а теперь и эта книга.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Начальник одного из управлений Главного управления кадров генерал-лейтенант Геннадий Колышкин дал мне возможность познакомиться с личным делом Рохлина.

Родился в 1947-м, в Аральске. Третий ребенок в семье. Сестра – врач. Брат – офицер. Общевойсковое командное училище в Ташкенте окончил в 1970-м. Служил в Германии. Оттуда поступил в академию. Затем Заполярье. Афганистан. Туркестан. Закавказье. Командир полка, дивизии. Еще одна академия – Генштаба. И, наконец, командир армейского корпуса в Волгограде. Женат. Двое детей: дочь и сын. Ничего особенного. Хотя положительного больше чем достаточно: окончание всех учебных заведений отмечено либо золотом медалей, либо дипломами с отличием. Четыре ордена. Первый из них получил еще в 1974 году, будучи старшим лейтенантом, командуя ротой. (Часто ли в то время старшие лейтенанты получали ордена?) Звания майора и подполковника получил досрочно. Но ни одну ступеньку служебной лестницы не перепрыгнул. Сменил двадцать три места службы.

Во всех аттестациях отмечено, что подразделения, которыми он командует, "сколочены и боеготовы". О нем лично: "смелый, волевой, подготовленный офицер", "в сложной обстановке ориентируется быстро и действует умело", "пользуется авторитетом у подчиненных". Но все это можно прочитать в личных делах сотен офицеров и генералов.

Единственное, что, на мой взгляд, отличало его личное дело от других, это манера написания автобиографии. 17 августа 1988 года, будучи уже полковником, Рохлин напишет:

«Отец бросил семью в 1948 году, когда мне было 8 месяцев. Семья жила бедно на 60 рублей материнской зарплаты и алименты от отца, от которых он часто уклонялся. Особенно в такие периоды в адрес отца звучали проклятия и плач матери, которая считала его виновником нашей тяжелой жизни, того, что мы жили в бедности».

В автобиографиях, как правило, ограничиваются перечислением дат, должностей, списком ближайших родственников.

Что заставило Льва Рохлина отступить от этого правила? Не скажу, что этот вопрос особенно заинтриговал меня. Сколько было таких семей... Сколько выросло в них тех, кто мог бы рассказать, как живется в бедности без отца... Но больше зацепиться было не за что: генерал способен на откровенность, а это уже интересно.

Я поехал в Волгоград.

Напутствуя меня, генерал-лейтенант Колышкин сказал: "У нас ходят разговоры, что если бы не Рохлин, в Грозном мы потерпели бы полный разгром. Так что тебе будет о чем написать".

В кадрах знают, что говорят. Для любого военного это как дважды два...

РЕЖИМ ЛИДЕРА

Всю свою жизнь Рохлин знал, чего хотел. А хотел он быть самым-самым... Сильным и умным. Смелым и решительным. Хотел быть первым. Быть лидером.

– У меня никогда не получалось быть вторым, – говорит он. – Даже заместителем чьимто я быть не мог.

Однако Римма Константиновна Гужвина – учитель математики и классный руководитель Рохлина в старших классах – помнит, что "Лева был добрым мальчиком", который не давал повода думать, что может стать боевым генералом.

– Иван Данилович Шульга, преподаватель физкультуры, вообще считал, что Рохлин – мягкотелый добряк, из которого проку не будет, – вспоминает учительница. – Он отказывался брать его в спортивные секции, которые были организованы при школе. Мне пришлось самой уговаривать Ивана Даниловича. И он, в конце концов, взял его в секцию легкой атлетики.

– А через некоторое время, – продолжает Римма Константиновна, "– Шульга вдруг говорит мне: "Знаешь, Рохлин-то совсем другой. Я здорово ошибался. Из него толк будет". От скупого на похвалы Ивана Даниловича такое можно было услышать не часто. Сам он был человеком очень энергичным и решительным. Не терпел лентяев. И ценил целеустремленных.

Из Рохлина и впрямь вышел толк. Он мог часами бегать песчаным берегом Аральского моря, стараясь добиться результатов. И вскоре стал чемпионом школы, а потом района...

– Однажды, – вспоминает Рохлин, – нас повезли на крупные областные соревнования. И вот первый забег. Объявляют, что с нами бежит кандидат в мастера спорта. Я тогда не очень понимал, что это такое. Дали старт. Рванул со всей прыти. Но вдруг вижу: рядом кто-то пытается обогнать. Как это? Я его локтем толкаю: не обгоняй! Такое ^зот было мальчишеское представление о лидерстве.

А вскоре все узнали, что Рохлину хватает характера не только для спортивных соревнований.

Как помнит его классный руководитель, в школу пришла новая ученица. Интересная девочка, у которой сразу появилось несколько поклонников, в том числе и Лева. В результате между ребятами разгорелся конфликт. И Рохлин был вызван конкурентами на разборку. Один из соперников достал нож...

Потом ходило много слухов о той потасовке. А перебинтованные плечо и рука Рохлина свидетельствовали, что Леву нож не смутил...

Много лет спустя те, кто видел офицера Рохлина в бою, будут утверждать, что у него напрочь отсутствует чувство страха. И он скорее умрет, чем отступит перед опасностью.

Но сам Рохлин никогда не считал, что храбрость и физическая сила – единственное, чем может гордиться мужчина.

– Чтобы чего-то добиться в жизни, – говорит он, – нужны знания, выучка и светлая голова.

Учеба никогда не была для него второстепенным делом.

– Большую роль в моей жизни сыграли школьные учителя, – продолжает Рохлин. – А учителя у нас, в захолустном городке, были очень высококлассные. Дело в том, что многие они – из числа ссыльных. Из Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Или же дети ссыльных... Одна учительница была дочерью офицера царского флота. Конечно, я только потом осознал, какой уровень подготовки у них был и что они нам дали. Старшая сестра после поступления в московский медицинский институт рассказывала, как удивлялись преподаватели института, узнав, что она окончила школу в каком-то Аральске. У меня тоже не было больших трудностей в учебе. По своей школьной подготовке я не уступал выпускникам школ крупных городов. А зачастую и превосходил их. Знаю, что и многие другие выпускники нашей школы без проблем поступали и учились в высших учебных заведениях страны, а потом добились хороших успехов в работе.

Вопрос о том, кем стать, перед Рохлиным особо не стоял. Выбор был небольшой: либо моряком (в приморском городе, пусть и на сомнительном море, многие мальчишки хотели стать моряками), либо военным, как старший брат.

– В любом случае, – говорит он, – сидеть на шее у матери я не мог себе позволить.

Он решил стать моряком. И подал заявление в Одесский институт морского флота, филиал которого находился в Чарджоу.

Но судьба вела его другим путем.

– В разгар экзаменов, – вспоминает Рохлин, – мы сцепились с одним парнем. Он был старше и вел себя, как показалось, заносчиво. А потом выяснилось, что он муж секретаря приемной комиссии... Домой я и мои друзья возвращались через Ташкент. Там, в центре города, познакомились с курсантами, стоявшими в патруле. Они рассказали, что в городе два военных училища – танковое и общевойсковое. Танковое было далеко. А общевойсковое – рядом. Мы туда. Экзамены уже закончились. Но когда посмотрели наши школьные дипломы и спортивные свидетельства, то сделали исключение. Так я стал курсантом.

Учился Рохлин отлично и был бессменным чемпионом училища по легкой атлетике.

– Когда я на первом курсе взял в беге верх над курсантами четвертого курса, – рассказывает он, – мне обещали ноги повыдергивать. Но я все равно их обгонял, не оставляя никаких шансов.

Однокурсник Рохлина по училищу Сергей Папанов вспоминает другое:

– Результаты кроссов у нас оценивались по общему показателю. Если кто-то сходил с дистанции или прибегал последним, то общая оценка взводу снижалась, а то и вовсе засчитывалась по последнему на финише. Поэтому тех, кто не мог выдержать темп, приходилось в прямом смысле тащить. И Рохлин всегда тащил за собой двух-трех наших слабаков.

Видимо, не только самому быть первым, но и тащить за собой других стало его внутренней потребностью.

Он не просто держался за жизнь. Он сам держал жизнь и службу в своих руках. Но держал в основном за счет силы характера и неутомимой энергии.

Получив по выпуску золотую медаль, Рохлин в 1970 году был направлен служить в Германию. Через два года он стал командиром роты.

– Старшина-роты, – рассказывает он, – был бывалым, опытным служакой. Он приходил в роту за десять минут до подъема. И я, чтобы быть раньше его, каждое утро бежал в казарму со всех ног. Мне было не по себе от того, что он окажется впереди меня. Ведь я же – командир.

Похоже, его не зря тогда наградили орденом Красной Звезды.

– Гордился я этим орденом сверх всякой меры, – вспоминает Рохлин. – Аж сердце замирало от счастья. Ведь у моего старшины был орден "За службу Родине" третьей степени. А "Красная Звезда" считалась выше по своему статусу.

Еще через два года он поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе.

После ее окончания, в 1977 году, Рохлин был направлен в Заполярье, в Алакуртти. Там он принял командование батальоном.

Полковник в запасе Сергей Донауров, служивший с Рохлиным в Заполярье, рассказывает, что тот с готовностью помогал сослуживцам, когда случались проблемы.

– Я тогда командовал инженерным батальоном, – вспоминает Донауров. – И мы строили большой ангар для техники. Возвели стену, на которую должно опираться остальное строение. Огромная стена. Метров тридцать в длину и пять в высоту. А тут танкисты устроили учение. Танки ревут. Земля трясется. Еще ветер поднялся сильнейший. И стена рухнула. Видно, цемент на морозе не успел схватиться как следует... Меня командование за горло берет: чтоб через две недели все было восстановлено. Но это же надо еще рухнувшую стену разбирать. Я к Рохлину: "Помоги". Он отвечает: "С боевой подготовки людей снять не могу". И предлагает: "Подготовь инструмента побольше, я вместо физзарядки завал твой буду разбирать". Рохлин сам приводил людей. Бегом прибегают. Инструмент в руки. И пошли. За три дня разобрали. А через неделю новая стена уже стояла. У начальства глаза на лоб полезли. Заместитель командующего армией меня чуть не расцеловал. Я ходил в героях.

Но главной заботой Льва Рохлина было все же другое...

Старший офицер управления боевой подготовки Ленинградского военного округа полковник О. Мизеров и корреспондент окружной газеты "На страже Родины" капитан Ю. Коновалов после проверки батальона так рассказали в газете о своих наблюдениях:

"Четкие действия старшего сержанта Н. Федорова и следующие за ними не менее четкие действия подчиненных давали основание полагать, что занятие готовилось тщательно, продуманно, с настоящей командирской заинтересованностью в успехе.

Нельзя не обратить внимания на такую интересную деталь: капитану Л, Рохлину пришлось лишь готовить отделение к боевой стрельбе, но по независящим от него причинам ему не довелось руководить занятием. И тем не менее оно прошло на высоком организационном и методическом уровне".

Видимо, зная о том, что времени на подготовку к занятиям у комбата было мало, авторы задаются вопросом: "Где взял на это время Л. Рохлин?"

"Ответ на этот вопрос, – пишут они далее, – был получен случайно, у дежурного. Спросив наутро, в каком часу командир ушел из подразделения, мы услышали:

– А он, можно сказать, и не уходил. Который день чуть ли не с утра проводит за схемами, конспектами, а днем тренирует личный состав по тактике и стрельбе..."

В таком режиме Рохлин служил вплоть до Афганистана.