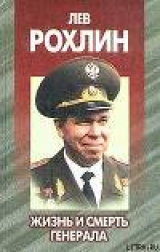

Текст книги "Лев Рохлин: Жизнь и смерть генерала."

Автор книги: Андрей Антипов

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)

3. В ходе сокращения Вооруженных Сил неизбежно произойдет сокращение количества военных учебных заведений. Это, при соответствующем обеспечении, готовая база для развертывания школ-интернатов по типу кадетских корпусов.

Кстати, в Москве уже появился первый опыт настоящих, в отличие от клубных обществ, кадетских классов. Например, в школе-интернате №36 созданы кадетские классы. Эти классы включают 40 мальчишек в возрасте от 10 до 14 лет. Задача этих классов – всесторонняя подготовка ребят к службе Отечеству, будь то гражданская или военная сфера деятельности. Обучение и воспитание ребят по кадетской программе, совпадающей по своему подходу с программой суворовских училищ, дает свои результаты. Это очевидно для городского комитета по образованию и для педагогического коллектива школы №36.

В Комитете в интересах этой системы работы с детьми подготовлен законопроект "О подготовке подрастающего поколения граждан Российской Федерации к государственной службе в кадетских корпусах". Этот законопроект включен в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в осенней сессии 1997 года.

4. Уволенные с военной службы офицеры в большинстве своем оказываются не у дел. Они стали не нужны государству. Но в силу своего воспитания у них болит душа за свою Родину. По своим знаниям, умениям и организованности они могут и должны быть включены в общественно полезное дело.

В частности, при соответствующей организационной работе Правительства и финансово-материальной поддержке государства, включая наделение землей, техникой, материалами и др., могут быть созданы семейные детские дома, в которых могут воспитываться от 2 до 10 детей на правах усыновления и опекунства.

Результатом настоящего доклада, уважаемые коллеги, может стать поручение комитетам по делам женщин, семьи и молодежи, по обороне, по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, по образованию и науке, по бюджету, налогам, банкам и финансам, по вопросам местного самоуправления подготовить соответствующее обращение к Правительству Российской Федерации по государственному решению поднятой проблемы".

Председатель Комитета Государственной

Думы по обороне Л. Я. Рохлин

ОЦЕНКА КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОБОРОНЕ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ

(Выступление председателя Комитета Л. Я. Рохлина на парламентских слушаниях по проблемам военной реформы)

Уважаемые участники парламентских слушаний!

Первым в порядке работы наших слушаний не случайно поставлено выступление председателя Комитета по обороне. Это выступление направлено на доведение до участников слушаний обоснования обеспокоенности Государственной Думы военной реформой, а также основных проблемных вопросов, по которым мы – участники слушаний – обязаны найти взаимопонимание и выработать рекомендации по их решению с тем, чтобы эти слушания не оказались напрасно потраченным временем.

Мы сегодня рассматриваем одну из важнейших проблем государственного строительства – военное строительство. К ее решению в соответствии с законодательством Российской Федерации причастны все ветви государственной власти Российской Федерации: Президент, Федеральное Собрание и Правительство Российской Федерации.

В связи с этим не может быть принято ни единого решения по вопросам военной реформы ни одной из ветвей власти, которое не было бы в необходимой степени обсуждено и согласовано с органами государственной власти, причастными обеспечению исполнения.

Однако на сегодня мы имеем несогласованные и вызывающие неоднозначное отношение в обществе, в том числе среди военной общественности, решения по вопросам военной реформы.

Поэтому Государственная Дума обратилась к Президенту и Председателю Правительства с предложением заслушать на парламентских слушаниях не представителей силовых структур, а полномочных представителей Президента и Председателя Правительства Российской Федерации с изложением государственного подхода к проведению военной реформы.

Состояние дел с военной реформой нас беспокоит в связи с обстановкой в Вооруженных Силах, в военной науке и оборонной промышленности, а также в связи с неопределенностью намерений исполнительной власти в области военного строительства, которая не позволяет конструктивно рассматривать проект федерального бюджета на 1998 год и законопроекты в области обороны и безопасности.

О ходе военной реформы общество информируют начиная с 1992 года, однако реальных мер по преобразованию военной организации нет. Дела подменены рассуждениями, оторванными от насущных потребностей государства.

По истечении шести лет ни в государственных органах власти, ни в обществе нет единого понимания целей и содержания военной реформы, на сегодня даже Министерство обороны считает возможным проведение реорганизации Вооруженных Сил в отрыве от военной реформы в целом.

По заявлению Председателя Правительства, "в военную реформу мы пойдем до того, насколько хватит денег". К сожалению, может случиться так, что денег сейчас хватит только на разрушение Вооруженных Сил и будет недостаточно для их совершенствования.

Об этом же говорит и принятое ограничение финансирования национальной обороны в пределах 3,5 процентов от внутреннего валового продукта. Чем вызван этот уровень финансирования? На какие меры по содержанию Вооруженных Сил, а тем более по их реформированию, рассчитывали, устанавливая это ограничение? Какие расходы включаются в этот процент?

В результате возникают вполне обоснованные сомнения в реалистичности военной реформы и даже в сохранении Вооруженных Сил.

Об этом в первую очередь свидетельствует финансирование Вооруженных Сил. Для представления общей картины финансирования Вооруженных Сил в текущем году считаю необходимым напомнить, что на 1 сентября Министерство обороны получило 38 процентов от запланированной на год суммы, а от запрошенной – 23 процента. А ведь прожито уже почти две трети года.

Не вызывает оптимизма проект федерального бюджета на 1998 год. Проектом предусмотрено на национальную оборону 78, 4 процента от расходов в текущем году.

Вызывает тревогу рекомендация Комиссии по финансовому и экономическому обеспечению военной реформы при Совете обороны (протокол от 19 июня 1997 года, № 1, раздел 2, пункт 9). Это решение Комиссии предусматривает переход органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Министерства обороны, финансируемых за счет средств федерального бюджета, на стоимостный учет военного имущества и на действующие формы бухгалтерского учета. Не вызывает сомнения, что какого-либо экономического эффекта эта форма учета не даст. В частности, вооружение, военная техника и боеприпасы, находящиеся в войсках, вообще не имеют общественной ценности, выраженной в деньгах.

Указанная мера потребует значительных усилий для ее внедрения, а также не менее 1 трлн руб. на обеспечение ее реализации.

Почему нет возражений у Министерства обороны?

Наоборот, при очевидной нецелесообразности этого нововведения уже имеется директива министра обороны о подготовительных мероприятиях по его внедрению (№ Д-14 от 24 сентября 1997 г.).

На предстоящие полтора года военная реформа подменена преобразованиями только Вооруженных Сил Российской Федерации без учета других войск и воинских формирований и их возможностей по выполнению реальных задач в области обороны и безопасности.

В течение года без понятных всем причин сменились два министра обороны, два начальника Генерального штаба, дважды поменялось руководство Главного оперативного управления Генерального штаба. С чем это связано: с неспособностью военачальников выполнять служебные обязанности, с отсутствием или, наоборот, с наличием собственного мнения по вопросам военного строительства?

Это ключевые фигуры, на которых лежит ответственность за состояние и будущее Вооруженных Сил, поэтому необъяснима легкость, с которой меняются люди на указанных воинских должностях. В результате страдает дело, утрачиваются заделы в работе, исчезают наработанные деловые связи и взаимоотношения, даром теряется время на вхождение новых людей в должностные обязанности.

Желание конструктивно в совместной работе с исполнительной властью решать проблему военного строительства заставляет нас искать ответ на вопрос: почему это происходит?

По нашему мнению, главной причиной происходящих процессов является отсутствие научно обоснованного профессионального видения перспектив и хода военного строительства, а также отсутствие государственного управления военным строительством.

Мы имеем келейно формируемые исполнительной властью, волюнтаристские намерения без первичных основополагающих принципов, обоснованных необходимых условий и порядка организации военного строительства.

При этом в законодательной сфере заложены правовые начала для проведения военной реформы. В частности, это имеет место в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе "Об обороне", в Законе Российской Федерации "О безопасности" и др.

К сожалению, основополагающие положения указанных законов не получили развития ни в законодательстве, ни в науке.

При этом мы не видим заинтересованности и инициатив со стороны исполнительной власти по законодательному упорядочению военного строительства. Проекты законов, направленные на решение этой проблемы, не только не предлагаются исполнительной властью, но все делается для того, чтобы наложить на принимаемые в этой области законы "вето" Президента, не допустить их появление по инициативе других заинтересованных сторон.

Не претендуя на окончательность и бесспорность предлагаемых мер, считаю необходимым высказать некоторые соображения по рассматриваемой проблеме.

В Комитете по обороне необходимость военной реформы связывается со следующими факторами:

1. Недопустимое снижение боевых возможностей Вооруженных Сил.

2. Нехватка граждан призывного возраста для укомплектования существующих войск России.

3. Острая нехватка финансовых средств для содержания и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

4. Утрата военной наукой и оборонной промышленностью потенциала для разработки и производства современных образцов вооружения и военной техники.

5. Потеря привлекательности военной службы, былого авторитета звания генерала и офицера Вооруженных Сил.

6. Бедственное положение военнослужащих, членов их семей и потеря жизненной перспективы военнослужащими, увольняемыми с военной службы.

7. Множество самостоятельных, существующих вне сферы обороны, силовых структур, в которых организована военная служба, условия которой в каждом ведомстве свои.

Мы видим в качестве основных результатов военной реформы:

1. Создание единой централизованно управляемой военной организации, отвечающей по своим боевым возможностям реальным потребностям парирования военных угроз и вызовов безопасности государства.

2. Снижение затрат на содержание военной организации до уровня, который государство может обеспечить в нынешних сложных экономических условиях.

3. Обеспечение для военнослужащих условий военной службы и жизни, отвечающих особому характеру их обязанностей в связи с военной службой.

Каков путь достижения этих результатов?

Этот путь вытекает прежде всего из Конституции Российской Федерации, которая предусматривает обязанность граждан России по защите Отечества. С защитой Отечества Конституция связывает военную службу и Вооруженные Силы Российской Федерации – единственный военный институт государства.

Следовательно, целью военного строительства в ходе военной реформы должно стать преобразование самостоятельных составных частей ныне существующей военной организации государства в единый централизованно управляемый государственный военный институт – Вооруженные Силы Российской Федерации. Предназначением этого института должно быть выполнение задач в областях обороны страны и безопасности государства. При этом все другие воинские организации, существующие вне Вооруженных Сил, в России недопустимы.

Преимущества такой организации очевидны. Выделяемые на оборону и безопасность средства будут находиться в одних руках, управление как развитием, поддержанием боевой и мобилизационной готовности, так и возможным применением военной силы также сосредоточено в одних руках. Эти обстоятельства позволяют принимать и реализовывать именно оптимальные решения, о которых мы сейчас часто слышим и читаем.

Очевидно, что в современных экономических условиях мы не можем позволить себе содержать полностью развернутые Вооруженные Силы, которые нам необходимы. В то же время международная и внутренняя обстановка позволяет нам определить силы, которые предназначены для выполнения первоочередных задач в области обороны и безопасности государства.

Отсюда следующей первостепенной задачей в реформировании военной организации является определение сил, необходимых для выполнения первоочередных задач. К таким задачам следует отнести:

ядерное сдерживание;

охрану государственной границы;

готовность к локализации и прекращению локальных конфликтов;

поддержание структуры, необходимой для стратегического развертывания Вооруженных Сил.

Силы, которые обеспечат выполнение указанных задач, могут составить ядро военной организации государства.

На содержание этой основной в мирное время части Вооруженных Сил средств у России хватит. Выполнение других задач Вооруженных Сил может обеспечиваться за счет их мобилизационной готовности.

Что же мы имеем нынче, представленное в виде начала военной реформы?

Прошу далее высказываемые мной критические замечания не воспринимать как политические выпады. Это, с одной стороны, недоумение принятыми решениями, с другой стороны, результаты заинтересованного в конструктивных решениях анализа.

Заявлено, что начало и основу военной реформы представляет реформирование Вооруженных Сил Российской Федерации. Не вызывает сомнения, что соответствующий указ Президента – это не плод размышлений Бориса Николаевича. Его, естественно, готовили специалисты, отвечающие за военные вопросы, в том числе и специалисты Министерства обороны.

В связи с такой оценкой реорганизации Вооруженных Сил возникает замечание или, если хотите, вопрос: оптимальными ли будут решения по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации в отрыве от представления об общем решении проблемы реформирования военной организации в целом с ее системой жизнеобеспечения? Ответ специалиста очевиден – нет, эти решения являются частными и не лучшими в смысле военной реформы в целом.

Следовательно, первоначально, по нашему мнению, следует сформулировать концептуальное решение проблемы в целом, а затем выбирать посильные, последовательные и взаимосвязанные решения по реформированию составных частей военной организации.

Руководство Вооруженных Сил в качестве основного принципа реформирования указало принцип «оптимизации структур», в то же время в указе Президента предусмотрено ограничение численности центрального управленческого аппарата Вооруженных Сил в пределах одного процента от их численности.

Мы опять же не претендуем на определение численности центрального аппарата управления. Численность аппарата может составлять и 0,5 процента от численности Вооруженных Сил. Однако мы должны понимать, что положено в основу указанного ограничения. Мы не сомневаемся, что численность аппарата зависит от его функций, а организационная структура аппарата – от требований по его управляемости, полномочий и функций руководителей структурных подразделений аппарата.

Нам хотелось бы быть уверенными, что есть обоснование порядка организации и структуры центрального управления Вооруженными Силами, знать роль и место Генерального штаба в этой системе. Не сомневаться в том, что военные вопросы будут решаться не работниками аппаратов различных государственных и административных органов, а профессионалами – офицерами Генерального штаба Вооруженных Сил.

По вопросу сокращения Вооруженных Сил Российской Федерации представляется необходимым отметить, что, прежде чем сокращать Вооруженные Силы, необходимо определить задачи военной организации государства, порядок их выполнения, уяснить состав, состояние и возможности существующей военной организации, определить возможность совместного применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований для выполнения стоящих задач, возможности объединения военных органов и организаций, выполняющих обеспечивающие функции. И только потом решать вопрос о сокращении и реорганизации Вооруженных Сил, предполагая при этом проведение взаимоувязанной реорганизации других войск и воинских формирований.

Об отсутствии общей увязки принимаемых мер говорят следующие примеры.

Всем известно, что Министерство обороны ликвидирует авиационное училище в г. Кургане и инженерное училище в г. Калининграде. Тут же на базе этих училищ создаются авиационный институт пограничных войск и политехнический институт этих же войск. Откуда средства? Бесспорно, только из федерального бюджета. Но ведь средств катастрофически не хватает на содержание Вооруженных Сил. Как же можно принимать такие решения, не учитывая финансовых проблем военной организации в целом? Разве в стране недостаточно авиационных институтов, разве мало в Министерстве обороны училищ военных летчиков, разве нет в России военной инженерной академии?

Рассматривается передача строительного училища Министерства обороны в г. Камышине в ведение МЧС России. По этому поводу встают те же вопросы.

Хочу спросить: настолько ли мы богаты, чтобы каждое ведомство имело свои собственные учебные заведения? А может, есть возможность использовать существующую базу профессионального военного образования в интересах всех силовых структур? Насколько проработан и проработан ли вообще этот вопрос в плане военной реформы?

Следующим примером, вызывающим недоумение, является ликвидация в г. Смоленске управления 1-й гвардейской армии и расформирование 144 гв. мед, которые выведены из Западной группы войск, так называемой элитной группировки Советских войск.

Указанная армия дислоцирована на важнейшем операционном направлении, представляет собой по существу объединение передового базирования, имеет хорошую военную инфраструктуру: оборудованные пункты управления, разветвленную стационарную сеть связи, дороги и полигоны.

Боеспособная 144 гв. мcд превращается в базу хранения боевой техники, и в то же время в Сормове создается новая дивизия.

Управление войсками в Смоленском регионе передается в объединение с центром в г. Воронеже. Таким образом, оголяется от войск приграничный регион, управление оперативным развертыванием войск в этом регионе удаляется более чем на 1000 км в район, где военную инфраструктуру предстоит создавать заново. Очевидно, что такой отрыв войск от пунктов управления не может способствовать повышению эффективности управления.

Наряду с отмеченным возникают социальные проблемы: обеспечение квартирами около 600 семей военнослужащих расформированного управления 1-й армии, проблемы около 900 военнослужащих 144 гв. мед, которые будут уволены с военной службы, проблемы совсем недавно введенного в строй городка "Кутузовский", который расположен в неблагоприятном экономическом районе и может существовать только при сохранении дивизии.

А чем можно компенсировать разочарование офицеров и прапорщиков указанной дивизии, зимовавших в палатках? Ради чего они терпели все невзгоды освоения в чистом поле нового места дислокации? Как рассчитаться управлению 1-й гв. армии с задолженностью предприятиям г. Смоленска, в общежитиях которых временно проживали офицеры и прапорщики?

Есть необходимость рассмотреть и подход к сокращению офицерского состава. Несомненно, что при сокращении в трудных социальных условиях следует учитывать обеспеченность офицеров жильем, их выслугу лет, влияющую на пенсионное обеспечение. Это очень важно, т. к. государство, принимая граждан на военную службу, ограничивало их свободы и давало соответствующие гарантии. Однако при сокращении офицерского состава не следует забывать о боевой готовности войск, о преемственности опыта и профессионализма. Однако есть сомнения, что в этом вопросе может проявиться чисто исполнительский подход: сколько прикажете, столько и сократим.

Так думать позволяют, например, результаты проведенных 7 октября парламентских слушаний по государственной авиации. В авиации Сухопутных войск предполагается за 6 месяцев уменьшить численность военнослужащих более чем в 2 раза. При этом если сокращение будет проводиться исходя только из принципов социальной защищенности военнослужащих и в указанные сроки, то следует уволить всех 15 генералов, 421 полковника, 1200 подполковников и 3800 майоров. Кроме того, придется уволить 30 процентов капитанов, имеющих выслугу 10-14 лет. На военной службе останутся офицеры в звании лейтенант, старший лейтенант и 800 капитанов. Это офицеры, которые в основном не имели в сложившихся условиях финансирования войск возможность получить необходимые летно-тактические навыки и опыт. Кто же тогда в авиации Сухопутных войск будет летать, стрелять, обучать, участвовать в миротворческой деятельности?

Следовательно, без заинтересованного профессионального подхода к сокращению численности Вооруженных Сил и без финансового обеспечения реформирования военной организации невозможно провести военную реформу без существенных потерь боеспособности Вооруженных Сил и других войск.

Ведь проведя указанное сокращение авиации Сухопутных войск, необходимо оставшихся офицеров рассредоточить по вновь образуемым боевым частям, это опять же время и деньги, не говоря уже о состоянии боевой готовности. Необходимо учитывать также, что у значительной части офицеров квартиры находятся в военных городках и сокращение количества воинских частей приведет к оставлению военных городков, что обрекает всех оставшихся там жителей на вымирание. Такие примеры уже есть, воинская часть ликвидирована, а вместе с этим прекращено финансирование больниц, школ, коммунальных услуг. Возникает новая социальная проблема. Упускать указанное обстоятельство при сокращении Вооруженных Сил нельзя. Это можно учесть только в результате всестороннего обоснования программы сокращения военной организации государства, которого в настоящее время нет.

Тут же рядом стоит и проблема вооружения и военной техники. В той же авиации Сухопутных войск выводятся из боевого состава 2000 вертолетов двойного назначения, среди которых при незначительных затратах, около 15 млрд руб., можно сохранить в готовности к применению более 200 вертолетов. Но этих незначительных в масштабе страны денег сегодня нет. А это в целом нужная и дорогостоящая техника. Можно полагать, что здесь дело не в деньгах, а опять же в неувязке решаемых задач. Об этом говорит и тот факт, что МЧС России приобрело заграничные вертолеты. При этом российские вертолеты имеют высокую международную конкурентоспособность. И в отсутствие бюджетных средств находится возможность поддерживать иностранных производителей по линии МЧС, пренебрегая наличием своих вертолетов.

Использование нашей военной авиации за рубежом принесло доход 12 млн. долларов. При этом ни цента не истрачено на восстановление израсходованного ресурса. В связи с этим возникают и другие вопросы, но это не предмет сегодняшнего разговора.

В авиации ПВО новая авиационная техника, но только половина самолетного парка готова к применению. Причина – отсутствие планового ремонта. Если положение сохранится, то к 1999 году авиации ПВО не будет.

Боевая подготовка летного состава практически сведена на нет. Летчик, летающий на таком сложном самолете, как "МиГ-31", по 20 часов в год в течение трех лет, становится опасным. За три последних года из авиации ПВО ушло 630 летчиков (при этом военными училищами за это время подготовлено 300 летчиков). Подобных примеров можно приводить очень много по всем видам и родам войск. Для исправления положения необходимы научно обоснованные государственные меры,

Предусмотренная указом Президента ликвидация войск ПВО также вызывает возражения. Не претендуя на абсолютную истину, хочется высказать следующие соображения.

Противовоздушная и космическая оборона представляет собой целостную военную отрасль, имеющую свои задачи, свою науку и промышленность, свои войска и систему управления, опыт организации выполнения боевых задач. При этом боевые задачи, в отличие от некоторых видов Вооруженных Сил, выполняются ежедневно и в мирное время.

Помимо непосредственных задач безопасности, войска РКО выполняют сложные и весьма ответственные задачи контроля космического пространства и ракетропасных направлений воздушно-космического пространства для выработки информации военно-политическому руководству страны в интересах принятия военно-стратегических решений. Растворять эти задачи в результате включения войск ракетно-космической обороны в состав РВСН среди задач другого плана нецелесообразно, а возможно, и опасно.

На наш взгляд, в принятом решении о расформировании войск ПВО возобладал опять же простейший арифметический подход: чем меньше количество видов Вооруженных Сил, тем лучше. А так ли это? Велика ли экономия в результате сокращения одного главкомата? Соизмерим ли выигрыш с потерей боевых возможностей Вооруженных Сил?

По нашему мнению, возможен, например, подход к структурному преобразованию Вооруженных Сил, в основу которого положен пересмотр предназначения видов Вооруженных Сил и проведение качественного преобразования структуры Вооруженных Сил Российской Федерации. В частности, сейчас виды Вооруженных Сил остаются оперативно-стратегическими объединениями, предназначенными для создания основ группировок для проведения стратегических операций. Но общеизвестно, что любой вид военных действий проводится не отдельными видами и родами войск, а объединениями войск различных видов и родов войск. Следовательно, возникает мысль о том, что в результате просмотра предназначения видов Вооруженных Сил можно достичь сокращения их задач и численности, получив в результате экономию средств.

Очевидно, что, не имея общего представления о будущем военной организации государства, невозможно реформировать и оборонный промышленный комплекс. В настоящее время приватизация предприятий, в том числе и оборонного назначения, а также отсутствие необходимого финансирования делают свое черное дело.

В частности, приватизация предприятий авиационной промышленности, проводимая в соответствии с государственными программами и указами Президента Российской Федерации (№ 2284 от 24. 12. 93г., № 1535 от 22. 07. 94 г.), не создала собственников, которые были бы заинтересованы и способны обеспечить развитие авиационного производства. Государство также не получило ощутимых доходов от приватизации и акций, закрепленных в федеральной собственности. Надежды на инвестиционную активность российских и иностранных владельцев акций не оправдались. Вместо подъема отрасли мы имеем падение уровня производства, социальной защищенности основной массы работников, практическое исключение поставок в войска новой авиационной техники.

Несовершенство существующей нормативной базы и фактическая бесконтрольность со стороны государства распродажи государственных предприятий, а также безответственное отношение к финансированию оборонных предприятий приводят к ликвидации уникальных производств оборонного значения и к потерям вооружения и военной техники. Я об этом говорю не понаслышке, а на основе официальных обращений руководителей предприятий в Государственную Думу, результатов проведенных слушаний по государственной авиации и личных посещений предприятий ВПК.

Еще раз прошу поверить мне, что высказанные замечания не поза, а озабоченность тем, как лучше для Вооруженных Сил, для страны провести преобразования военной сферы.

С чего следует, по нашему мнению, начинать?

Представляется, что основу начала направленного движения по путям военной реформы должен определить федеральный закон по военной реформе. По существу, этот закон должен утвердить концептуальный научно обоснованный взгляд Президента Российской Федерации на основную цель военной реформы, т.е. общее решение проблемы военной реформы. Закон должен также содержать порядок организации проведения военной реформы. Проект такого закона подготовлен в Комитете к рассмотрению в первом чтении. Однако Администрация Президента на сегодня не высказала своего отношения к законопроекту, хотя по предложению Президента была создана Государственной Думой специальная комиссия по подготовке указанного законопроекта к рассмотрению.

Следующими руководящими документами должны стать:

1. Концепция военной реформы, согласованная с Федеральным Собранием и Правительством Российской Федерации. Концепция должна включать военно-стратегическое (по существу военную доктрину) и экономическое обоснование, положенное в основу содержания военной реформы, основополагающие принципы и меры взаимосвязанных преобразований в области военной политики, законодательства в сфере обороны и безопасности, а также всех силовых структур, военной науки и оборонной промышленности;

2. Программа проведения военной реформы, определяющая порядок и последовательность во времени всех основных этапов и мер военной реформы;

3. Ежегодные планы проведения военной реформы, содержащие предусмотренные на каждый год задачи военной реформы.

Немаловажным законодательным актом в области военной реформы должен стать Федеральный закон "О федеральном бюджете", в котором напрямую должны быть указаны конкретные меры военной реформы и адресное их финансирование.

Только такой подход совместно с согласованной работой всех ветвей государственной власти может привести к желаемому результату – к созданию боеспособных Вооруженных Сил Российской Федерации, соответствующих реальным задачам в области обороны страны и безопасности государства, а также возможностям государства по их содержанию.

Спасибо за внимание.

Председатель Комитета Государственной

Думы по обороне Л. Я. Рохлин

ОБРАЩЕНИЕ СПИКЕРОВ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ

Президенту Российской Федерации

Б. Н. Ельцину

Уважаемый Борис Николаевич!

Практика работы палат Федерального Собрания с проектами федерального бюджета последних лет, а также с обращениями командиров воинских соединений частей и военнослужащих в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам финансирования и состояния войск позволяют сделать заключение о крайне неблагополучном состоянии Вооруженных Сил Российской Федерации.