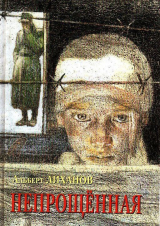

Текст книги "Непрощенная"

Автор книги: Альберт Лиханов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)

Пришла кормилица, Лизанька успокоилась, и Алёна приняла решение выйти к старшим.

Возле камина собралась вся семья, и Алёна произнесла заранее обдуманную фразу:

– Что теперь будет?

Наверное, она выбрала неправильные слова, наверное, нужно было выразить сочувствие или просто заплакать. Но ведь Вилли был её мужем и отцом её дочери, и разве сама она не могла рассчитывать хоть на какое-то сочувствие при таком известии?

Но герр Штерн ответил ей сухо:

– Что-то будет.

С минуту она постояла в каминном зале. Вернулась в свою комнату. Совсем не аристократически вытирая слёзы рукавом, она смотрела, как Лизанька с жадностью сосёт чужую, разбухшую от молока грудь. Это было глупо, конечно, но Алёнушке показалось, что даже крохотная дочь предаёт её в эту минуту.

Опустошённая, она бродила возле дома, и никто никогда не спохватывался, где она и что с ней. Она возвращалась в дом, усердно пила коровье молоко, пила много воды, ела жидкую пищу, следовала всем правилам, которые дал ей вызванный из города знакомый доктор, принимавший роды, но ничего не помогало. Не очень-то зрелый организм, кое-как управившись с родами, не мог, похоже, придти в себя после всех потрясений. А может, в чём-то другом ещё было дело? В неведомом и тайном противлении выпавшей судьбе?

Её по-прежнему кормили одну, по-прежнему блюдо, которое доставлялось, было достаточным и полезным, но молока не было – кормилица давала грудь Лизаньке не только днём, в положенные часы, но и по ночам. Она входила ночью с лампой, не спрашивая Алёну, брала из кроватки крошку, клала её себе на колено и давала своё молоко. Лизанька упоённо чмокала. И получалось, что Алёнушка была здесь совершенно лишней. Да, весь день она люлюкалась с дочкой, носила её на руках, гуляла во дворе, но накормить – не могла!

Ни хозяин усадьбы, ни мать Вилли, ни Элла не разговаривали с Алёной. Молчание опускалось всякий раз, когда она просто приближалась к ним. Алёнушка чувствовала, что снова подступает к неведомому краю. Вернее, её подводили к обрыву вот эти люди. Но что же за краем? Она не понимала.

До имения дошли вести, что английские и американские самолёты жестоко бомбят города, а бомбы, как известно, своих жертв не выбирают. Она поняла, что боится этих налётов точно так же, как все остальные Штерны, то есть немцы. Выходило, русские с немцами заодно? И кто поймёт, что она за Лизаньку страдает!

Это были смутные дни опасности, не уходящей ни на час: сначала город сильно бомбили самолёты, но их эти бомбёжки не задели, потом начался артобстрел с западной стороны городка.

Один снаряд долетел и до усадьбы, взметнув красивую кирпичную дорожку перед домом. Всё семейство вынуждено было спуститься в подвальную баню, где сияли медные, латунные и стальные устройства. Сидели тихо. Опять молчали. И было ясно, что молчат из-за фрау Алле. Изредка капала и громко шлёпалась в таз капля из блестящего крана. На улице было тихо, снаряды больше не рвались. Алёна ждала, что здесь, а не в парадном каминном зале, с огненным оком, взирающим на всякого с беспристрастием вечности, произойдёт очередное разбирательство с ней. Но оказалось, оно уже давно совершилось. И всё решено. Хотя исполнителям ещё до конца не ясно, как его осуществить.

На том конце города, откуда шли союзники, стрельба быстро стихла, а наутро приехал неизменный почтальон Франц, который газет не привёз, – они перестали выходить, – но сообщил герру Штерну, не выходя из коляски, что город сдан американцам, и они уже расхаживают по улицам. Однако у них в имении пока никто не появлялся. Готфрид, между прочим, сказал Алёне, что свинарки сбежали с работы и свиней некому кормить: это большая беда. Алёна кивнула ему, соглашаясь.

Совсем скоро Франц сообщил, что война кончилась. Герр Штерн будто окаменел. Готфрид как-то сказал Алёне, что у отца в спальне, конечно, есть радиоприёмник, и он знает, что происходит в мире. Так что известия Франца хозяин усадьбы принимал просто как подтверждение собственных сведений. Но теперь он окаменел. Никто ничего не знал и не понимал. Особенно Алёна.

Она плохо спала, плакала по ночам, всё валилось у неё из рук. Думала о всяких разностях, пробуя разобраться в себе, в том, что произойдёт дальше, и как ей быть. Думала она и про Вилли, которого больше нет. Может быть, больше всего думала она о нём.

Теперь всё кончено, его не существует, может, как маменьку, его оставили на неизвестном поле, в лесу, засыпали в окопе? И любила ли она его? Жалко ли ей Вилли? Ведь он был первым и единственным её мужчиной, от которого она родила дочь, – выполнила его желание, однажды им выговоренное: он хотел, чтобы у него было продолжение. И вот оно есть. Она сдержала слово. И что бы там ни случилось дальше, Лизанька не только продолжение Вилли, но и её самой. В этом всё дело...

Но почему же так холодно было на сердце? Что-то будто выгорело в ней. Осталась лишь какая-то копоть. Она родила дочь, она исполнила слово, данное – кому? Любимому? Она не знала, не чувствовала этого. Но ведь и не насильнику же!

Там, в концлагере, он, немецкий солдат, враг, захватчик, мог поступить совсем по-другому – да никто и не ждал от него деликатности в аду. Но он повёл себя, как человек, и Алёнушка, совсем девчонка, оставшаяся одна на краю жизни, обернулась к нему за спасением. Но за любовью?.. Сомнительно, чтобы такое чувство и в таком месте могло бы быть надежным... Это же концлагерь...

Говоря правду, Вилли был близок ей, но не стал родным – всё противилось этому: и время, и место, и...

Не бывает любви между врагами! Вот ведь что!

29

Недели через две после капитуляции милый Франц привёз герру Штерну газету на немецком языке, выпущенную оккупационными войсками. Ещё через несколько дней хозяин на повозке, запряженной младшим сыном и с ним же в качестве кучера, уехал в город. Ещё через пару дней утром, накормив Лизаньку, кормилица взяла её в охапку и молча вышла из комнаты.

– Куда ты? – слабо спросила Алёна, не предполагая ничего дурного и думая, что та отправилась прогуляться с дочкой по каминному залу. Так уже случалось не раз.

Но она не появилась ни через четверть часа, ни через час, и Алёна решила выйти ко всевидящему оку. Там была в сборе вся семья. Кроме Готфрида и, понятное дело, кормилицы с Лизанькой. Алёна только приготовилась задать вопрос, как её опередила хозяйка.

– Мадам, – почему-то выбрала она французское обращение, – когда вы приехали сюда, с вами говорил герр Штерн. Теперь это поручено мне.

До Алёнушки не дошло, что происходит. Не сразу дошло.

– Итак, – сказала мать Вилли, – война кончена. Наш сын погиб. Вы выполнили своё обязательство – родили его дочь.

Она помолчала, то ли обдумывая, как продолжить, то ли отдыхая.

– Теперь вы свободны. Все граждане других стран, так или иначе интернированные в Германию, возвращаются домой. Но вы приехали сюда по своей воле. Вы свободны. Мы поможем вам вернуться на родину.

В этом месте Алёнушка слишком торопливо возликовала – а ведь такое приходило в голову и ей, только она не знала, что это возможно.

Но главное было ещё впереди.

– Однако, – сказала фрау Эмма, – вы не можете быть матерью Лизы. Вы не можете её кормить, мы подготовили справку от врача. Вы ещё несовершеннолетняя, не так ли? Значит, по закону над вами требуется установление попечительства. Надеюсь, вы не захотите этого? И наконец...

Она не смотрела на Алёну. Не потому, что это было ей неприятно, неудобно, нехорошо. Она, эта дама с вытянутым ликом, как и её близкие, не собиралась отвечать за то, за что отвечать не полагается. Девочка Лиза – последнее напоминание о сыне, и позаботиться о ней им велит сам Бог. А распорядиться судьбой чужой им женщины, незваной, непрошеной, подкинутой – пусть даже и сыном! – сейчас самое время. Эта властная фрау хотела сказать ещё что-то. Но ведь и так приговор уже вынесен. Наконец...

30

Алёнушка плакала – ничто не помогало. Она подняла со дна своей памяти все известные ей немецкие слова, означающие доброту, милосердие, справедливость, совесть – всё было бесполезно.

И герр Штерн, большой, представительный, солидный, даже монументальный и, конечно, сильный человек, опустился до того, что схватил Алёнушку, зайдя сзади, сжал ей горло и потащил не в её комнату, а в туалет при входе, в комнатушку без окна и зеркала, безопасное, в общем, помещение, может быть, и в других случаях используемое для подобных же целей. И закрыл на замок снаружи.

Алёна напрасно стучала кулаками в дверь, обдирая их до крови, взывала к каждому поименно: “Фрау Эмма! Герр Генрих! Фройлян Элла!”. Даже мальчика Готфрида звала, надеясь на его мальчишечье доброе сердце. Всё было напрасно.

◊аса через полтора дверь открылась. За ней стояли два американца в пилотках и желтоватых куртках. Один кое-как говорил по-немецки.

– Мисс Никитина? – спросил он, и Алёна похолодела. Откуда они могли это знать?

Она вышла из позорной каморки. В зале никого не было. Дальше она увидела пустое крыльцо и джип, стоявший на красной, недавно починенной дорожке. Говоривший по-немецки американец вежливо открыл ей заднюю дверцу и сам сел рядом. Другой устроился за рулём. Машина тронулась.

Когда съезжали с красного полукруга, с этой, похожей на подкову, дорожки из тёртого кирпича, на ней, с другого края, у въезда, появилась бричка почтальона Франца.

Он увидел джип, остановил повозку, встал на ней в полный рост. Потом сдёрнул шляпу и приложил её к сердцу. Крикнул сдавленно, всё поняв:

– Фрау Штерн! Фрау Штерн!

– Вот и закатилась твоя Штерн! – ответила ему вполсилы Алёна.

За эти полтора часа, пока плакала она в туалете без окон, пока кричала, умоляя семью Штерн вернуть ей дочь или вернуть её дочери, она лишилась почти всех сил, голоса и слёз. Голова была не пуста – она заполнилась тяжелой ватой. Алёна не могла ни о чём думать, ничего не могла понять. Не знала, какой у неё теперь остался смысл в жизни. Американец, сидевший рядом, будто услышал её.

– Бросьте, – сказал он, – вам ещё только шестнадцать лет. Война кончилась. И всё у вас впереди!

Он вертел в руках папочку, листая её. Предложил:

– Хотите?

Она протянула слабую руку. Сквозь слёзы стала перелистывать свою собственную жизнь.

Известный ей аусвайс на имя Алле Штерн. Справки из концлагеря, принесённые Вилли. И бумага, подписанная тремя свидетелями – Генрихом, Эммой и Эллой – и заверенная множеством печатей на немецком и английском языках – о том, что несовершеннолетняя Никитина Алёна Сергеевна была интернирована в Германию и находилась на сельхозработах в поместье Штерн под именем Алле Штерн.

В этой же бумаге, отдельной строкой, совсем не относясь к предыдущему тексту, имелась запись: “Никитина направлена в имение Штерн (Дуйсбург) из концлагеря номер такого-то. Русских документов не имела”. Алёна вернула папочку американцу и через какой-то час оказалась в фильтрационном лагере.

31

Война вновь дохнула на неё своим зловонием.

Будто из чрева, изо рта с гнилыми зубами исходил дух непереваренной пищи. А пищей этой твари – без лика, без образа, без смысла – были виновные мерзавцы и невинные их жертвы; порушенные храмы и неосвящённые могилы с тысячами людей, живьём вкопанных в землю; уничтоженные высокие творения духа, вроде взорванных старинных дворцов и мостов, сожжённых картин, книг и их создателей, даже прах которых, давно ушедших, вывернут из земли на глумление, как насмешка над самой волей Божьей давно опустевшей души, посмевшей нарушить покой усопших.

Да что там! И сама земля-то, последнее прибежище и правых, и виновных, была искорёжена, располосована, растерзана и убита бесстрастной и бессмысленной яростью железа, начинённого огнём.

Не только люди, разделившие себя на враждующие стороны, убивали друг друга, не вспоминая о жалости, хотя Бог наградил их душою, и были они одушевлёнными тварями. Но даже силы неодушевлённые сражались друг против друга: земля и огонь, жара и холод, железо и вода.

В мирные времена уступающие друг другу, сочувствующие желаниям и даже требованиям противоположных стихий, в годы битв они забывали о смиренных уступках, превращая взаимность в непоправимость сокрушения, в многолетние шрамы, не зарастающие десятилетиями. Как, к примеру, много лет спустя живы в русских лесах окопы, отрытые для людей, готовых сопротивляться.

Алёнушке указали место в фильтрационном лагере, и это оказался точно такой же деревянный настил в бараке – как в двух лагерях, где она мыкалась прежде. Конечно, не было окриков, строя, хватало мыла, да и краны в умывальнике походили на настоящие, человеческие. Но люди! Эти люди были из войны, из концлагерей, из поместий вроде штерновского, с работ, где трудно не надломиться, особенно немолодым.

Алёна, подавленная тем, что у неё отняли дочь, мало с кем говорила, но всё же слушала, о чём толкуют вокруг. Будто все эти люди были давным-давно знакомы, и вот встретились после долгой разлуки, чтобы рассказать, какие беды с ними сотворились. Никто не говорил про свои радости – их не было. Все говорили про горести. Радостным было освобождение, известие о том, что кто-то где-то из встречных и поперечных жив и что жив тот, кто говорит об этом, – такова была очевидная и самая главная радость бытия.

И ещё одно заметила Алёна. Люди говорили о смертях и гибели людей как-то очень уж просто. Иногда даже торопливо, будто бы стараясь поскорее забыть о них. Много говорили – даже спрашивали или вопросительно обсуждали – про дом свой, про страну, про землю, где жили. Как-то там? ◊то уцелело? Сколько теперь придётся туда добираться? Пугали друг друга слухами, что в России, под которой подразумевался весь Советский Союз, устроены концлагеря для тех, кто был в плену или на работах в Германии. И в то же время восхищались Россией.

Алёнушка не выходила из своего затворничества. Рассказывать про Ли-заньку, да и про себя она опасалась – её сюжет не вызвал бы сочувствия у скелетов, пока что улыбавшихся ей. Почему они не удивятся, что она прилично одета и не измождена, как другие?

Но Лизанька, Лизанька!..

Алёнушка подходила к американскому начальству, просилась, чтоб её под любое обязательство отпустили к ребёнку. Всякий раз её слушали разные чины, быстро уясняли, что она русская, тут же менялись в лице и предлагали писать заявление о выезде на Запад, – но желательно по адресу, к кому-то. Алёна не слышала, не понимала этого. Она просилась выйти из лагеря, но никто не внял её мольбам.

Наконец, всех, кто был из России, погрузили в машины и отвезли на станцию. Она пыталась сбежать, но их охраняли американские солдаты. Парни улыбались, но не позволяли отступлений от правил и слабостей. Все – в теплушку. Точно такую же, какими возили пленных в Германию. Новых ещё не придумали.

В этой теплушке ей подвалило небольшое счастьице. Как только тронулись, к ней подошла немолодая женщина и спросила ласково:

– Нэ узнаёш менья, фраушка?

Лица Алёнушка не вспомнила, а вот голос – да, и речь белорусскую, услышанную возле свинарника, конечно же, признала.

– Ой, – сказала она, – вы из свинарника, тётя?

– Из свинарника, дзеточка! Из проклятушшего! А ты-то! Ты!

Они обнялись, и самую чуточку Алёнушке полегчало. Неизвестно и почему.

Женщину звали Поля, Полина Степановна, и была она, как выяснилось потом, чуть помоложе Алёниной мамы Пелагеи Матвеевны. Все её подружки по свинарнику отправились домой предыдущими эшелонами. Полину Степановну задержали, раза три предлагали перебраться в Бельгию, Нидерланды, Люксембург и даже во Францию – она оказалась не просто свинаркой, а ветеринаром, специалистом именно по свиноводству, и была до войны главным ветеринаром в государственном совхозе. Полина Степановна заметила, что Алёнушка стала сжиматься, напряглась, и успокоила:

– Да ты не бойся моего образования, я родом деревенская. Потому, может, и выдержала три года на этой ферме. Привычная, слава Богу. Ну, а ты?

И спросила, чуть помолчав:

– Ты же на сносях была.

И тогда Алёнушка всё ей выплакала, будто взорвалась. Всю свою жизнь, всю беду, ей выпавшую. И про лагерь, про маменьку. Про Вилли, про поездку в санитарном поезде и семейство Штернов. И про Лизаньку.

Забились они в уголок теплушки под продолговатым окошком, в какое выглянула когда-то Алёна, чтобы увидеть деревья, забросанные человеческими кишками, а потом через такие же окошки вглядывались в неё люди в полосатых робах: то глаз мелькал, напряжённый, тревожный, даже лица не видать, то просто рукав полосатой рубахи, на которой над сердцем – это-то она хорошо знала! – был нашит лагерный номер.

Полина Степановна, тётя Поля, как сразу же стала звать её Алёнушка, вздыхала, качала головой, не в силах ей поверить, и, наконец, проговорила:

– Ты же девочка ещё! Шестнадцать лет! И такое уже пережить!

И обнимала, гладила Алёнушку по голове. Про себя говорила, что ничегошеньки не знает: жив ли совхоз, живы ли отец и мать, двое деток... Её забрали на работы в Германию по наводке: кто-то сказал немцам, что она ветеринар. А такие там требовались. И за три года ни единой весточки из дома. Пробовала писать, но письмо вернулось с припиской по-немецки: “Адресат не найден”.

Алёнушкина исповедь в одном месте всё же крепко споткнулась. Когда она рассказывала про Вилли. Тётя Поля взялась руками за лоб и за виски, будто прикрыла, но не совсем, глаза двумя ладонями. А голову опустила.

Это было в том месте, когда Алёнушка сказала, что доверилась Вилли. Поверила в его слова о любви.

– Погоди, погоди, – попросила Полина Степановна, – я помолчу...

И сидела так молча, прикрывшись лопаткой из сложенных ладоней, довольно долго. Это было, когда Алёнушка всю свою историю рассказывала по второму уже разу, а ведь в таких случаях всё бывает подробнее, с разными уточнениями. Не сразу тётя Поля руки развела, вздохнула, помолчала, взяла Алёнушкину голову, к себе привлекла, поцеловала в лоб.

– Знаешь, Алёнушка, не знаю, как бы вела сама, случись такое со мной. Но мне кажется...

Она подняла лицо к окну под потолком, а когда снова на Алёнушку посмотрела, глаза её были полны слёз.

– Мне кажется... Прости только! Про немецкую любовь ещё долго не сможет слышать русский народ. А уж наш, белорусский...

Стучали под ними колёса, бегущие домой.

– Не знаю, сколько! Пятьдесят! Сто лет! Но не сможет! И – даже – если, – проговорила она, отставляя слова друг от друга, – кто-то – лично – ни в чём – не виноват! – сделала паузу и выдохнула. – Я в это не поверю!..

Две женщины лежали на верхних полатях, прибитых по всей длине вагона, возле узкого окна – вагон переоборудовали для перевозки людей, хотя предназначен он был для перевозки скота, – и головы их омывал ветер, который врывался в открытое окно под потолком. И там, за стеной, неслась и кружилась Земля.

Земля, земля! Пространство, дарованное людям!

И вот вопреки этим людям, этим ломавшим её, взрывавшим, корёжившим её красоту, она, как израненная, но сильная женщина, приходила постепенно в себя, охорашивалась летней зеленью, лилиями, чудно расцветающими в черноглазых прудах, осокой, ярко окаймлявшей берега ручьёв и речек, кустарниками разных пород и достоинств.

Женщина-земля приходила в себя, и хотели или не хотели того исстрадавшиеся в войну женщины-люди, но земля, уверенная в себе и неиссякаемой силе своей, и им ласково, но твёрдо повелевала следовать её мудрым установлениям: расцветать опять и опять, без конца, вопреки всему.

Ночью, будто избавившись от оков, Алёнушка заснула со странной свободой внутри себя, улыбалась чему-то во сне.

А ветер, врываясь в окно, трепал её волосы.

И волосы тёти Поли тоже трепал.

Часть третья.

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ

1

Крыльцо родимого дома – фильтрационный лагерь на белорусской границе – разместили в бывшем военном городке, полуразбитом снарядами и бомбами, кое-как подчищенном и тоже, увы, походившем на лагерь: колючая проволока вокруг, охрана со всех сторон и множество помещений, где шёл опрос, проверяли документы и выдавали новые. Некоторых взрослых отсекали, уводили в сторону, потом, по мере накопления, грузили в вагоны, предназначенные для заключённых, – всё те же теплушки, только с заре-шёченными окнами под потолком. Женщин старались пропустить в ускоренном режиме, а несовершеннолетнюю Алёнушку, глянув, видать, на её росточек, и вовсе провели без всяких очередей. Она получила справку, по которой могла рассчитывать получить паспорт – ведь раньше-то у неё паспорта не было, – множество всяких бумаг на питание и на проезд: Родина всё-таки если и не ждала эту девочку, то для узницы концлагеря дверь не закрывала.

Полина Степановна управилась с опросами вскоре после неё. Человек бывалый, она ещё в Дуйсбурге, оказывается, написала подробно про все свои злоключения, указав советские должности, обстоятельства, при которых была увезена в Германию, место, куда возвращается. Эту бумагу со справками от западных оккупационных властей и бумагой от Штернов сдала и быстро получила разрешение ехать домой.

Они сели теперь в обычный пассажирский поезд и двинулись на восток. Перед Минском опять Алёнушку ждала печаль, к которой, впрочем, она была приготовлена. На какой-то маленькой станции, едва эшелон сбавил ход, сошла тётя Поля. Ей, говорила она, было поближе отсюда до дому, и каким ожидал её этот дом, можно только предполагать. От станции остались три печные трубы, но на дорожке возле рельсов стояла всё же молодая, совсем почти девочка, дежурная с красной повязкой на рукаве и с жёлтым свёрнутым флажком. Поезд дёрнулся, и Полина Степановна махнула рукой, крикнув:

– Держись!

Дальше Алёнушка поехала одна, и на каждой пересадке предъявляла справку, показав её, наверное, раз сто всяким военным, милиционерам, гражданским мужчинам и женщинам со строгими, неулыбчивыми, бдительными лицами.

Родной край встретил тишью. Удивительной, странной, необъяснимой. Вроде бы, ну, вот, наконец-то кончилась эта проклятущая война, никто никому не опасен, выходи, народ, дальше жить. Но народу не было видно. Долго Алёнушка сообразить не могла, что его просто нет – никого не осталось.

Армия в эти первые послевоенные недели стояла там, где застал её мир, массовая демобилизация ещё не начиналась, эвакуированные – кто вернулся, а кто и не спешил, зная, что дома-то ничего не осталось. Словом, от победы до полной житейской уверенности в ней оставался пусть маленький, но ещё не сделанный шажок, и Алёнушка попала своим возвращением в такую вот пустоту.

От города до райцентра она добралась случайным переменным транспортом, а вот уж от райцентра до сельца пришлось идти своим ходом. Эти девять или десять вёрст она одолевала скорым шагом, стараясь двигаться побыстрее, не останавливалась даже на минуту возле порушенных мёртвых ферм, возле печей, оставшихся от когда-то живых и тёплых человеческих гнёзд, возле тракторов и машин, навечно остановившихся – вдоль дороги или прямо в пустом, заросшем дурниной поле.

Несколько раз она кланялась людям, выходившим к воротам уцелевших домов, её окликали, увидев, что идёт девочка, звали зайти, предлагали напиться, а она кланялась, благодарила, объясняла, что торопится, и тогда её спрашивали, откуда она, но всякий раз качали головой, когда Алёна называла негромкое имя своей деревушки.

И вот она вступила в сельцо, где училась. Подошла к родной школе. Крепко удивилась: двухэтажное, ещё до революции слаженное зданьице было в целости, и даже замок висел на дверях не заржавленный, а вполне приличный. Она присела на лавочке, чтобы отдохнуть перед последней ходкой до родной деревушки, – ещё, как известно, её предстояло пройти три километра.

За школьным углом послышался шорох, – оказалось, тихие шаги. Алёнушка встала, и – о, Боже! – на неё смотрела Ольга Петровна! Учительница!

Алёнушка даже, кажется, взвизгнула от радости, кинулась ей навстречу, обняла, но обняв, почувствовала, что тело учительницы от неё отстраняется, откидывается назад.

Она и сама откинулась, разглядывая ту, о которой почти забыла во всех своих бедах, но это же Ольга Петровна преподала ей тот самый первый немыслимый урок... Повешенные Софья и Сара – как давно это было! Их полагалось обмыть после смерти, и Ольга Петровна, часто поругивавшая приезжих, не любимых ею учительниц, с молчаливой решимостью исполнила эту последнюю обязанность. Алёнушка же была совсем сопливочкой – упала в обморок, а теперь...

Лицо Ольги Петровны почти не изменилось. Ну, да, пролегли глубокие морщины от носа ко рту, да и шея расписана ими, как шрамами. Но она всё та же, и, главное, она здесь, где видела её Алёнушка в последний раз.

И Алёна ей улыбалась, как улыбалась Полине Сергеевне, горько и радостно, сблизившись с ней, как бросилась бы к Клаве, повстречай её сейчас чудесным образом. Но она ведь осталась совсем одна и шла сейчас домой, к дорогому месту своему, и всё, что здесь, было для неё спасением, а тут ещё старая учительница!

Но Ольга Петровна отодвигалась и отодвигалась от своей бывшей ученицы, и всякие следы радости стирались с её лица.

Наконец, она глухо, с укоризной, проговорила:

– Эх, Никитина!

И отвела глаза. Снова обрушился на Алёну тот снеговал. Когда почти теряешь сознание. Когда жизнь исчезает прежде, чем ты это понимаешь. Когда холод врывается за воротник, и крикнуть невозможно – забивает снег.

Она простонала в ответ:

– Что?

– Да то! – прошелестела старуха.

Учительница словно растворилась, отступила куда-то за ограду, пропала в густых зарослях репейника.

Алёнушка, будто тяжко раненная, медленно побрела от школы в сторону своей деревушки. Дорога оказалась заросшей. Похоже, давным-давно здесь никто не проезжал. И она не упала, а легла на непроезжую дорогу, ведущую домой.

Напрасно щекотала её брови ромашка, зря мокрица подкладывалась под неё, чтобы мягче лежалось на земле, и иван-чай попусту покачивал головой: мол, здравствуй, девочка, ты ведь дома! Ничто не трогало Алёнушку. Она лежала в буйных травах своей родины, ею не только отвергнутая, не прощённая, за что – неизвестно, но даже приговорённая. За то, что спаслась, что выжила и вернулась. Оказывается, всё это не радость, не благодать, а вина неисправимая.

А молва сама по свету бродит.

2

И всё-таки судьба сжалилась над ней.

Когда она, пошатываясь и плохо разбирая дорогу, дошла до своей деревушки, выступила из леска, откуда видна была их улица, – словно споткнулась, поражённая.

Вся деревушка её стояла на своём месте. И лишь приблизившись, вступив на единственную улицу, Алёнушка увидела заколоченные окна, покривившиеся стены.

Только Клавина изба была живой, и из неё выскочили два белобрысых подростка – мальчик да девочка, Клавины дети. Из ограды, скрипнув дверью, следом явилась вроде никак и не переменившаяся Клавина мать. Где-то на задах мыкнула корова. А старуха спросила с надеждой:

– Де Клава?

Не было, значит, Клавы. Не знала Алёна, где Клава, спасшая её, если знать хотите, благословившая на спасение. Опустив голову, она развела руками. И бабка понурилась, словно ответ-то заранее знала, да всё же спросила...

Будто по ухабам, кинула её жизнь в низину, и охнуть Алёна не успела, как выметнула на гребень: радуйся. Перед ней был её дом родительский, – чудо чудесное! – цел и невредим. Только дверь в ограду приткнута не палочкой, а батогом.

– Это я запер, – сказал за спиной басовитый голос Клавиного сынка Сёмки, а Маня, дочка её, заспорила:

– Вместе мы!

Алёнушка отодвинула палку, вступила в сени, распахнула дверь в избу. Боже! Ничего здесь не переменилось! И всё стояло в том порядке, в который привели это маменькины руки. Алёнушка подошла к шкафчику с посудой и, будто загипнотизированная, медленно взяла в руки фотографию чужих людей, сделанную неведомо где, на которой можно было узнать только Софью да Сару. В какой жизни знала этих учительниц Алёна? Где осталась та жизнь? И какое значение теперь имеет всё, что было с ними?

Да и с ней тоже?..

3

Недели три, а то и четыре она жила полусном, полуявью, и всё в ней смешалось. Она могла полдня просидеть на пеньке возле папенькиной могилки, как зелёным покрывалом затянутой нежным влажным мхом. Сидела, покачивалась, шевелила губами, шептала ему про неведомое поле в далёкой дали и про маменьку, там оставшуюся.

Шептала она папеньке и про свою беду, про девочку свою Лизаньку, тёплый клубочек плоти, от которого её отняли силком, и уж никогда, никогда больше не то что не увидит она свою доченьку, но даже и не услышит о ней, как, выросши, не узнает и Лизанька о своей настоящей матери. А Вилли...

Чем больше событий выпадало в предшествовавшей жизни, чем плотнее, спрессованнее двигалась та жизнь и чем меньше времени оставалось у неё тогда на размышления, тем, как оказалось, ей было легче жить. Но вот всё остановилось.

С ней произошло то, о чём она и мечтать не могла, – она вернулась домой, и время встало. Всё, с ней происшедшее и основательно сжатое раньше, стало разворачиваться, расти в объёме. Точно забытый, высохший, утративший былую плоть, завалявшийся старый сухарь попал на блюдце с тёплым чаем и, впитав влагу, размягчился, распух, увеличиваясь в размерах, стал вновь съедобным, вернул себе облик куска хлеба, которым он прежде был.

Она думала про Вилли, который увидел её, прибрал, поначалу против её воли, и не выкинул, не предал, а сделал своей женой по всем жёстким правилам тогдашнего и тамошнего их существования. Про Вилли, в предчувствии великого конца продлившего свою собственную жизнь и пробудившего в ней что-то, похожее на любовь... Но странное дело, именно Вилли, спасший её и перевернувший всю её жизнь, поспешнее всего исчезал из сознания и из памяти её. Будто убегал куда-то, истаивал, – ведь даже и фотографии его не было у Алёнушки.

Она чувствовала, что всё-таки что-то неладное творилось с её сознанием. Вилли убегал, уходил, таял в памяти, а её вина за спасение таким, не ею придуманным способом становилась всё отчётливей. Да, выговорилась она Полине Степановне, чужой, в общем-то, женщине, и та, поверив во все грехи Алёнины, не признала их грехами-то. Потому что сама исстрадалась. А вот Ольга Петровна ей их предъявила, хотя неведомо, как она хоть что-то могла знать, – ведь никто, ни единая душа в мире, кроме той медсестры, не знала истории, случившейся с Алёной. Впрочем – откуда, как? – всё это не трогало Алёну.

В лесочке, возле папенькиной могилки, в доме родительском своём, разговаривая с Маней и Сёмкой или с бабушкой их, Клавиной мамой Евдокией Мироновной, да и во сне даже, в ней, не прерываясь ни на миг, снова и снова раскручивался клубок её собственной жизни. И грядущего оставалось всё меньше. Она похудела, выглядела старше своих лет.

Грызла её изнутри, точила, будто короед дерево, непрестанная, неотвязная, не прощаемая её виновность.