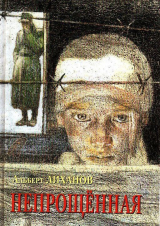

Текст книги "Непрощенная"

Автор книги: Альберт Лиханов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Альберт Анатольевич Лиханов

Непрощенная

Посвящаю малолетним узникам фашистских концлагерей – погибшим и живым – тем, кто, не сумев противиться силе, одолел испытания, вынес неимоверное и остался Человеком.

Посвящаю памяти Алёны Сергеевны Никишиной, одной из них, судьба которой легла в основу этой истории

Автор

Часть первая.

ПРЕДДВЕРИЕ

1

Господь наградил её красотой от роду, хотя ни мама, ни отец ничем среди других не выделялись, кроме, может, кроткого нрава да упорства во всякого вида труде, за что означают таких людей словом “работящий”. Но и то, и другое достоинство ведь незримы же, их сразу не разглядишь, а вот красота бросается в глаза, и вроде бы радость и добродетель в ней заключена, потому как рождает при виде красоты если и не восхищение, то удивление, не на зле замешанное. Хотя и зависть неподалёку бродит. Постороннему кажется, что красивому человеку всё как будто бы легче даётся: и жить, и пробиться к другим людям – с просьбой ли, за защитой ли от бедствия какого, если требуется. Так, во всяком случае, должно бы быть.

Но в этой истории всё наоборот. Красота и нежный, весенний возраст притянули к себе не счастье и радость, а испытание редкой тяготы.

Или во всем виновата война?

2

Родители нарекли её Алёнушкой. Точнее, в бумагах записали Алёной Сергеевной, но как же ещё-то ласково звать Алёну? И росла она в соответствии с именем своим – маленькая, ладненькая, лицом светлая и фигуркой хрупкая. Вырастая, становясь взрослыми, женщины, которых Господь наградил таким кроем, едва ли не до старости издали или со спины кажутся девочками: поступь у них лёгкая, годами не отяжеляемая, руки движутся без медлительности, споро, как бы торопясь, голова поворачивается быстро, точно у маленькой лесной птички.

Впрочем, до этой поры в жизни Алёнушки ещё далеко, а пока она, рождённая в деревеньке на западном краю русской земли, единственная и любимая, окружённая складным родительским бытом, тихими речами, не признававшими повышенного тона, согласием, пониманием взрослыми друг друга с полуслова, а поэтому немногословием, доросла до школы и принялась усердно учиться.

До школы от деревушки было ходу километра три, и поначалу отец отвозил туда Алёнушку на телеге, запряжённой бурым маленьким коньком с человеческим именем Ермолай, Ермоша, послушным, неторопливым, но дюжим, когда надо, запросто одолевавшим глубокие лужи, если шли гиблые осенние дожди, норовившие оторвать деревеньку от ближнего и невеликого, но всё же сельца, где и располагалась четырехклассная школа.

Находилась эта школа в бывшем барском доме, да только барским этот дом лишь звался. Хоть и жил там до революции какой-то барин, был он, видать, не так-то богат и барствен, если в этом доме нашлось для школы всего четыре комнаты, да ещё одна, самая большая, – для сельской библиотеки. А единственная комната наверху, самая барская, что ли, служила и учительской, и жильём для двух из четырёх учительниц школы. Двое-то были местные, а эти две – приезжие, и жить им, кроме как в учительской, было негде.

Про приезжих ни дома, ни в школе никто особенно не разговаривал, ничего не обсуждал, но где-то классе в третьем уже Алёнушка знала из чужих разрозненных слов, что учительницы, живущие над школой, евреечки, приехавшие с какого-то запада, и рано или поздно должны куда-нибудь уехать, а вместо них пришлют других. Пока же народ, населяющий сельцо, относился к ним с некоторым испугом или, по крайней мере, с каким-то беспокойством. Ровно человек незаметно занозился – когда и где, неизвестно, а занозу вытащить не может, глубоковато зашла, и хоть уже привык, считай, с ней обходиться, а всё же порой ноет и зудит эта заноза – лучше бы избавиться.

Малые дети не всё понимают, особенно если объяснение отсутствует, одни какие-то смутные намёки, и Алёнушка ничего не понимала, хотя глядела на двух приезжих учительниц с усиленным вниманием. Ей они нравились, особенно Софья Марковна.

Каждая из четырёх учительниц была ещё и классной руководительницей. В первом классе учила широкоскулая и седовласая Ольга Петровна, и никуда она из этого своего первого не переходила. Всех подряд учила азбуке, чтению, азам арифметики, была довольно пожилой, любившей командовать, но хорошей учительницей хотя бы потому, что всякий человек помнит свою первую учительницу, да ещё если именно она научила тебя читать, писать и считать. Пусть всего до ста... Да ещё она была заведующей этой начальной школы.

Дальше первый класс переходил кому-то из трёх учителей. Точнее, той, которая выпускала четвёртый класс.

Поначалу, когда Алёнушку только привезли туда в первый раз, выпускников этой школы, перешедших в пятый класс, возили в посёлок километров уже за двадцать от сельца: там была средняя школа, а при ней – интернат. И все уже доучивались там. Кто до седьмого класса – было ведь тогда и семилетнее образование, с которым можно было поступать в техникум, кто до десятого, после которого открывалась дорога в институт.

Но речь не об этом – далёком и невидимом из тогдашнего Алёнушкиного существования. А о том, что когда она перешла во второй класс, их наставницей стала Софья Марковна. И три года подряд, до окончания начальной школы, Алёнушка каждый учебный день видела её, слушала её и всё больше влюблялась в неё.

И было ей совсем непонятно, за что Ольга Петровна, самая уважаемая и самая пожилая из учительниц, да ещё и заведующая, не жаловала Софью Марковну. Ну, подругу её, Сару Семёновну, другую приезжую учительницу, может, и стоило недолюбливать: была она какая-то резкая, говорила громко и даже о простых вещах рассуждала всегда неспокойно, крикливо, будто спорит, хотя спорить было не о чем. И Софья Марковна в такие моменты вкрадчиво прикасалась к подруге – или ладошкой, или двумя-тремя пальчиками, будто нажимала невидимую клавишу. Чаще всего после этого Сара Семёновна умолкала вообще. А тише и спокойнее у неё никак говорить не получалось.

Алёнушке это не нравилось тоже, как, наверное, и Ольге Петровне. Четвёртая учительница, Анна Ивановна, всегда примыкала к Ольге Петровне. Внешне она казалась моложе всех, хотя Ольга Петровна, часто и при детях, называла её очень-очень опытным педагогом. И выходило, что Софья Марковна и Сара Семёновна хоть и педагоги, и, может, даже опытные, но не очень-очень.

3

Софья же Марковна была поразительно доброй. Класс всегда набирался небольшой, человек пятнадцать, впрочем, по ходу ученья, число учеников слегка менялось – становилось чуть меньше или чуть больше, но ненамного. Кто-нибудь уезжал, а кто-то и приезжал, но у Софьи Марковны к каждому-каждому протягивалась своя добрая ниточка.

Кто плоховато читал, она помогала читать вслух – громко, выразительно и безошибочно. Кто был слаб в арифметике, она объясняла при всех и два, и пять, и десять раз, пока ученик не просто понимал правило, но и сам легко решал похожие задачки, будто белка щёлкает орешки. Остальным тоже выходило на пользу – ведь весь класс повторял пройденное вместе с отстающим.

В комнате, где училась Алёнушка, наверное, ещё от барина осталось пианино. И как же Софья Марковна играла на нём чудно! Сама-то учительница была недовольна, говорила, что инструмент расстроен, и Алёнушка удивлялась этим словам, ведь расстроенным может быть живой человек, но пианино? Совсем не понимая музыку, Алёнушка с восторгом слушала эти незнамо откуда являвшиеся звуки, и сердечко её трепетало от неясного волнения. Не умея не то что найти слово, но даже и чувство своё обозначить, она инстинктом своим, светлой и радостной детской чистотой своей восхищалась учительницей, умеющей сотворить чудо из музыкальных звуков.

Глаза Алёнушкины округлялись, вся она, независимо от желания, обострялась, напрягалась, но не расслаблялась, нет, – и, пожалуй, подрастала в эти благословенные мгновения.

Никто ведь не может точно объяснить, как и отчего растут люди. Нет, не в физическом, что ли, понятии. А как они растут духом своим, чем душа наполняется, да и как это происходит.

А что звуками она наполняется, так это точно. И голосами утренних птиц – Божьими звуками. И тем, что рождено самым, может, необъяснимым и непонятным – человеческим гением, когда обыкновенный же ведь когда-то, так похожий на других ребёнок, вырастая, вдруг соединяет в себе звуки, и неземная льётся музыка, будто созданная для того, чтобы завораживать и возвышать, очищая и облагораживая иные, новые души...

И ещё Софья Марковна владела одной тайной.

Время от времени, прямо во время уроков даже, но чаще – в коридорчике или на улице перед школой, она произносила нерусские слова.

Вырастая в родительском немногословном доме, Алёнушка была по этой, наверное, причине особенно чуткой к словам новым, раньше не известным. Услышав такое русское слово, неизвестное ей прежде, она повторяла его несколько раз, молча шевеля губками, словно пробуя его на вкус, потом произносила его шёпотом и уже только затем – вслух, и раз, и два, и три с тем, чтобы, наверное, навсегда включить его в оборот своей речи и мысли.

А тут было что-то совсем другое. Софья Марковна произносила нерусские слова, а то и целые фразы, и Сара Семёновна ей отвечала.

Правда, это происходило как-то кратко, мельком, проскакивало среди русских фраз, и получалось, что нерусские эти слова были совершенно обыкновенными, малозначительными, просто для какого-то удобства заменяющими слова, понятные всем. Выходило, что ничего серьёзного и не говорится.

Может, Алёнушка и не обратила бы на это отклонение особенного своего внимания – ведь не обращали же остальные ребята, пропускали мимо ушей, и всё! – да вот была у неё эта нечастая особенность: малоречие батеньки и маменьки. А недословие ищет заполнения.

И слова, произносимые Софьей Марковной не по-русски, звучали в её сознании зачем-то особенно громко. Как пронзительные удары колокольчика. Однажды, набравшись отваги, она спросила, кажется, в третьем классе, прямо во время урока:

– А что вы сказали? Софья Марковна?

– О! – воскликнула, вдруг покраснев, Софья Марковна. – Я сказала данке шён этому мальчику. Значит, спасибо. По-немецки.

И заполнила наступившую тишину:

– Вот если бы в нашей школе была семилетка, мы могли бы, начиная с пятого класса, учить немецкий язык. Но у нас начальная школа.

Алёнушка не знала, что надо спрашивать дальше. А Софья Марковна сказала вдруг поскучневшим отчего-то голосом:

– Мы с Сарой Семёновной жили в Польше. И учились в немецкой школе. Но потом мы уехали к вам... И дальше нам бежать некуда.

Нет, это не Алёнушка спросила. Кто-то из мальчишек. Они всегда больше всех знают.

– А зачем бежать?

– Потому что есть люди, которые преследуют евреев, – ответила Софья Марковна. И прибавила, тяжело вздохнув, совсем по-взрослому, будто взрослым и поясняя: – А мы еврейки.

4

Пожалуй, Софья Марковна говорила слишком уж взрослые слова. Для третьеклассников-то! В Алёнушкином домике на краю деревушки, спрятанной в лесу, которая и сама-то была в трёх верстах от сельца, ни маменька, ни папенька, да и никто другой таких слов не знал и никогда не произносил.

Жизнь там протекала своим ходом, родители числились колхозниками, но поскольку деревушка, где они жили, была уж больно мала – всего-то с десяток хозяйств, и рабочей силы, как и скота у хозяев, насчитывалось очень мало, селение на отшибе считалось колхозным отделением, управлял которым самый деловой старик из здешнего крестьянства, с окладистой серой бородой, – дядя Иннокентий, спокойный, как и батюшка Сергей Кузьмич. Было под началом малой бригады ржаное поле во сколько-то там десятков гектаров, и его требовалось обиходить: посеять, вырастить, убрать урожай и сдать его в казённый амбар, – это уже в сельце, где школа.

Иногда за это что-то выдавали на трудодни, чаще всего зерном же, которое шло на муку и на прокорм скоту, а жить приходилось своим приусадебным хозяйством. Поэтому нескольких коров, поросят, баранье небольшое совместное стадо да живность помельче у крестьян не отнимали. Тем и жили, добавляя сюда огородные урожаи.

Словом, деревушка по имени Барашки, носившая свое имя без всякого намёка на большие бараньи стада, была, скорее, забытыми выселками, и не ходило здесь легенд о красивом историческом прошлом. Сколько помнят старики, всегда эта деревушка была малой, всегда за каким-то лесным углом, и всегда жила бедно, несуетно, вроде как в полусне, где ни про что пустое и незнаемое не говорили. Больно далеко всё было.

Библиотека располагалась в сельце, в здании, как говорилось, школы, радио в деревне только собирались проводить, да для этого требовалось установить столбы – а сколько их надо на три-то километра? И это для двадцати, пусть – тридцати, если считать с младенцами, человек? Да что там! В Барашки и свет-то тянуть только собирались. Фермы нет, школы нет, даже фельдшерского пункта не бывало никогда, библиотека отсутствует, ну, и всё остальное может подождать.

Так что какие уж там рассуждения про неведомое! Правда, молва про двух приезжих учительниц всё же дотянулась, добрела до деревушки, и маменька, Пелагея Матвеевна, приобняв как-то свою красавицу, сказала ей негромко и ровно:

– А ты учителок-то этих, милая, не сильно люби, которые беглые.

Алёнушка вскинула взгляд на маму, улыбнулась навстречу доброму предупреждению.

– Они ведь как, – рассуждала мама, – сегодня к нам приедут, завтра дальше уедут. Не наши они, вот как сказать-то надо. А там и наши есть! Учительницы-то! Ольгу Петровну я давно знаю, у её мамы ещё училась. Да и Анна Ивановна – нашенская, здешняя. Лучше их слушай, девочка!

Алёнушка всё улыбалась маменьке своей: вот ведь, хоть и маменька, и добрая-любимая, а не понимает простого.

– Маменька, – сказала она голоском тоненьким и чистым, как серебряная ниточка, – да как же я буду слушать Ольгу Петровну? Или Анну Ивановну? Ведь учительница-то у нас Софья Марковна! И она очень добрая!

Не послушалась Алёнушка простых маминых слов, впустила в своё сердечко добрую, ни в чём не повинную Софью Марковну, которая учила её, как и всех других, писать, считать, читать, любить сказки Пушкина, которые читала наизусть, слегка прикрыв глаза, и хором, всем (уже четвёртым!) классом – стихотворение Лермонтова “Бородино”, и в глазах её стояли слёзы, когда она восклицала: “Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французу отдана!”

Вот этого Алёнушка не понимала. Почему от этих именно слов надо плакать? Разве мало других стихотворений, вызывающих печаль? Софья Марковна их читала во множестве, и Алёнушка плакала вслед за ней, хотя не следует учить детей плакать на уроках.

И ещё она рассказывала им про композитора Моцарта и играла на пианино, всякий раз извиняясь за то, что инструмент тут должен быть другой – клавесин, и объясняла, что это за инструмент.

В один прекрасный день, когда Алёнушка заканчивала четвёртый класс, Софья Марковна пришла на занятие с Ольгой Петровной, и обе они улыбались, дружелюбно поглядывая друг на друга, – вот чудеса-то!

Ольга Петровна объяснила, что их начальную школу преобразовывают в семилетку, её назначили директором, библиотеку из барского дома переведут в другое помещение, а из города к будущему сентябрю пришлют в помощь сразу трёх новых учителей.

Самое серьёзное затруднение, объяснила она, было в том, что с пятого класса надо учить иностранный язык. Но благодаря Софье Марковне и Саре Семёновне всё уладилось. И та, и другая знают немецкий язык и будут его преподавать. Кто именно из них, пока ещё не решено. И вот она, новый директор, решила посоветоваться с теми, кто переходит в пятый класс.

– Кого мы пригласим на должность учителя немецкого?

Алёнушка крикнула торопясь, как будто боясь опоздать:

– Софью Марковну!

Остальные голоса вразнобой, но повторили за ней.

Ольга Петровна кивнула головой и бодро сказала:

– Так тому и быть!

5

Если бы потом, позже, Алёнушку спросили, отчего она так полюбила немецкий язык, она бы, пожалуй, не смогла этого объяснить. Да и вовсе она не его полюбила. Если бы Софья Марковна стала учить их французскому языку, она бы точно так же отнеслась и к нему. Или к английскому.

Она полюбила Софью Марковну, вот что! И вместе с ней всё, что она говорила. И как плакала она перед ними, малыми детьми, она тоже любила, и плакала вместе с ней. И этот немецкий – вот парадокс судьбы! – если и полюбила, то только лишь как часть не совсем молодой, но очень искренней учительницы, ни мгновения не скрывавшей, что она еврейка.

И только догадываться можно, почему улыбчивая Софья Марковна, раньше всего, после первых же уроков, хором разучивала с классом фразы, которые могут вдруг совсем нежданно пригодиться – этим маленьким русским детям, точно таким же, как и все другие дети.

И она научила их, как говорить по-немецки важные для человека слова:

– Geben Sie mir bitte etwas gegen Husten. – Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от кашля.

– Ich brauche einen Arst. – Мне нужен врач.

– Ich habe Fieber. – У меня температура.

– Mir ist schwindlig. – У меня кружится голова.

– Ich fuhle mich unwohl. – Я нездоров.

Конечно, у них был учебник немецкого, но Алёнушка, как и остальные, сшивала нитками листки бумаги в собственные словарики, повторяя за учительницей чужую речь.

Кроме всего прочего, Алёнушка, не очень даже это чувствуя, заполняла иной речью домашнее малословие и частенько, смеясь, вставляла в разговор с маменькой и папой чужое словцо, вроде битте – пожалуйста, энтшульд-ген зи битте – извините, скажите, пожалуйста, ви ком э ихъ? – как пройти? или ви шпэт ист эс? – который час?.

Маменька, бывало, переспрашивала:

– Что ты говоришь? По-каковски?

А батюшка ничего не говорил, только прижимал иногда к себе, шептал:

– Помоги тебе Господь, доченька!

Многие годы спустя, когда времени для размышлений оказалось с большим переизбытком, Алёнушке вдруг пришла в голову такая мысль – и жестокая, и, пожалуй, милостивая. Господь, подумала она, в канун каких-то непомерных перемен, всё предвидя и всё ведая, жалея, наверное, самых безгрешных, забирает их, никому ничего не объясняя, к себе. Забирает истинно по-Божески, милостиво, безыспытательно.

Как батюшку.

Перед самой войной, в январе сорок первого года, как раз в зимние школьные каникулы, над местами этими, будто о чём-то предупреждая, разразилась невиданная зимняя буря со снегопадом, тоже прежде невиданным. Снег стоял стеной, даже руки протянутой не разглядеть, и все окрестности за считанные часы завалило сугробами небывалой высоты и, главное, рыхлости, пробиться через которые не было никакой возможности. Слава Богу, что большинство домов в деревушке строились как пятистенки, когда жильё человеческое и скот живут под одной большой крышей, там же и живность помельче, вроде поросят, козочек да кур. Лишний раз та странная буря подтвердила предусмотрительность деревенских мудрецов и плотников: спаслись, потому что никуда выходить не требовалось. Только баньки в огороде – ну, да потому эта часть и огородом прозвана, что огорожена она со всех сторон слегами, да и до баньки шагов сорок-пятьдесят – не потеряешься.

Вот и пошёл помыться-попариться батенька в это бездельное время, когда никуда по делам не отправишься, а в окно глядеть, за которым стена снега, – прискучит любому, кто без дела не может.

Ушёл, сперва прорыв себе проход, уже не тропу, его ещё и маменька сопроводила, а не вернулся. Через час с лишком Пелагея Матвеевна заволновалась, пошла проведать – опять продвигалась она с широкой фанерной лопатой, пробивая себе путь, – и тут же прибежала назад, закричала, зазвала Алёнушку, и когда та вслед за матерью вбежала в баню – увидела отца обнажённым. Он лежал на широкой полке и даже руки скрестил на груди, омытый, чтобы никого более не беспокоить, вернее – омывшийся, и бездыханный. Маменька закрыла ему глаза.

Сквозь снег пробились с лопатами в руках к бригадиру Иннокентию. Там же, в бане, он помог одеть папеньку в чистую одежду, которую собрала мама, и сказал, выйдя на улицу и закурив цигарку с махрой, пыхнув в небо, навстречу несущемуся оттуда, не устающему падать потоку снега:

– Вот и изработался ещё один русский мужик, царствие ему небесное.

Только так и отпели папу.

А тишь такая стояла! Если дождь голосист, и на голоса свои многообразен, то снег, падающий стеной, летящий сверху лавиной снежной, в силу неземного таинства этих снежинок, даже в невиданном их изобилии, – тих, вкрадчив, молчалив. И это молчание поглощает любые, самые горькие звуки. Даже громкий женский плач...

Так он и валил непрестанно ровно трое суток. И они не знали, как вывезти гроб с отцом в недальнее село, – лошади, и даже самый верный конёк, друг отцов Ермоша, не могли пробиться сквозь высоченные, выше них, сугробы снега.

Иннокентий сбил домовину в никитинской ограде, собрал мужиков, и они не без труда, с которым раньше не встречались, отрыли в лесочке, неподалёку от Алёнушкиного дома, сначала площадку от снега, которую всё время заваливало, а потом ломами и топорами отрыли могилку для малословного соседушки.

И холмик, и временный крест тут же занесло снегом, а поминки затянулись надолго – деваться народу было некуда, и все вроде даже втайне обрадовались, что вот, гляди-ка, не было счастья, да несчастье помогло: собрал их под снежными завалами добрый работяга Сергей Кузьмич, земля ему пухом!

На четвёртый день, ровно по указу, снег перестал, и Алёнушка с мамой бросились по пояс в снегу к могилке и застыли, поражённые красой: полянка, усыпанная снегом, на крестике высокие намёты снежные, а всё вокруг сияет, и снег голубым отдаёт. Благодать земная, или, вернее, небесная, зовёт к утешению, к пониманию, что жизнь, оконченная так благостно, – перед смертью покойный сам себя ещё и приготовил, обмыл, только вот бельё чистое сам надеть не поспел, – и отход мгновенный, без мук, – это же благодать.

Так-то оно так, но стояли они рядом – нестарая вовсе маменька и девочка её Алёнушка, потерявшие благодатного своего мужа и отца, – и плакали, плакали навзрыд, не соглашаясь с красотой прибранной природой могилки и нежданной – а когда она жданной-то бывает? – кончиной главной их опоры, силы и надежды.

6

Про войну деревня узнала от Алёнушки: с утра она отправилась в школу, не на уроки, а просто так, ведь были каникулы, да ещё воскресенье, а дома делать было нечего, перевалило девочке к той поре уже за двенадцать лет, и тянуло её или к таким же, как она, – а в сельце-то народу этаких лет немного перебывало, – или к кому постарше, кто к себе допускал.

И была это Софья Марковна.

После смерти отца маменька Пелагея Матвеевна почему-то всё жалела дочку, давала ей подольше поспать в выходные, сама задавая утренние корма скотине, сама выдаивая корову и выгоняя её к общему деревенскому стаду, так что Алёнушка отоспалась досыта, неспешно позавтракала, надела платьице получше из всего-то трёх её платьиц, и неспешно пошла к сельцу.

Ещё издали она почувствовала непонятное беспокойство, в котором обреталось село, резкие крики, которые вообще-то в прежние, даже праздничные дни, слышались редко.

Дверь в школу была двустворчатая, одна половинка всегда прикрытая, зацепленная на крючки у пола и у потолка. Но на этот раз она была нараспашку.

Первое, что увидела Алёнушка, войдя в школу, были два чемодана. А в классе направо слышались возбужденные голоса. Говорили учителя, громче других – Ольга Петровна.

– Война, война! – громко говорила Ольга Петровна. Перед ней стояли, понурив головы, Софья Марковна и Сара Семёновна. – Для всех война! Не только для вас! Но и для нас! А вы – сразу побежали. От кого? От учеников своих? А куда? Это-то знаете?

Софья и Сара смотрели на неё, не отвечая. И у той, и у другой в глазах стояли слёзы.

– Что же это за учителя? Всё бросили и побежали!

Только тут Ольга Петровна обратила внимание на Алёнушку – махнула рукой на неё:

– Вот видите! Она к вам! – обернулась к девочке. – Ты – к ним?

Алёна кивнула, ничего ещё не понимая.

– Ну, вот! Она к ним! К любимым своим учительницам! А их нет! Они убежали, как... как...

– Ольга Петровна! – почти заплакала Софья Марковна. – Да поймите вы! Мы же от них бежим, давно бежим! В никуда! Немцы нас уничтожают! А мы....

– Ни за что не уничтожат! – Ольга Петровна будто от имени какой-то власти говорила. Громко. Уверенно.

На учительниц это произвело такое впечатление, будто их хлыстом стегнули.

– Вы не знаете! – крикнула Сара Семёновна.

– А что, – совсем, кажется, не вовремя спросила Алёнушка, – случилось?

Ольга Петровна посмотрела на неё сурово, поджав губы. Софья Марковна – совершенно отчаянно. И воскликнула:

– Чего мы и боялись! Война началась! Немцы напали!

Ещё она прибавила, садясь на чемодан измождённо, как будто сильно устав:

– И мы не знаем, что делать.

Тут Алёнушка побежала домой. Эти три версты – то скорым шагом, то бегом – она одолела незаметно для себя, и два не очень понятных чувства, будто на каких-то неведомых весах, то и дело перевешивали в ней друг друга: тревога и неясность. Впрочем, они так похожи, что можно и спутать одно другим – невелика разница.

Тревогу и рождала-то неясность. Алёна не знала, что будет и как будет, и если две приезжие учительницы собрались куда-то дальше бежать, то что делать им с мамой? Бежать? Куда? Ровным счётом никого не было у них на белом свете – ни родных, ни близких знакомых, так что это одиночество хоть как-то – и странным образом – утешало: бежать некуда. Да и что же такое это – бежать? Почему? От кого? Кому они нужны, в чём виноваты, кому мешают?

Добежав до крайнего дома, Алёнушка постучала в окно и крикнула, что было сил:

– Война началась!

И в следующем доме стукнула по раме, опять повторила:

– Война!

На улицу выскакивали люди – всё больше пожилые да дети – молодых мужчин, да и женщин тоже в деревушке было маловато: кто учился в посёлках и больших городах, кто там же пристроился жить и работать. Выбрались из изб два-три парня всего-то, и матери их и бабки тут же заголосили, без всяких длинных разговоров.

Алёнушка ещё удивилась про себя: чего голосить-то раньше срока? Ведь ничего ещё толком неизвестно, может, война эта тут же и остановится, пойдёт назад, зря, что ли, у нас есть Ворошилов с Будённым, да и армия вон какая!

Однако женщины голосили, пока она бежала, и их голоса как-то крепчали, покуда она двигалась по деревне, а когда вошла в последний, свой собственный, дом, над малой их деревушкой нёсся уже не плач, а какой-то скрипучий скулёж, почти предсмертный выдох.

Маменька была в избе, испуганно оборотилась к Алёнушке, и та проговорила негромко ей, как всем:

– Война!

Навсегда запомнила дочка свою маму в это мгновение. Та вскинула правую руку к сердцу, будто ударило её, села осторожно на лавку и подняла глаза кверху, к потолку, будто вглядывалась в мир, там ей открывшийся, и губами шевелила, будто что-то спрашивала или что-то говорила.

Что она спрашивала, что говорила? И ведь иконки были у них в углу, всегда лампадочка светила перед ликом Христа и Богородицы, но маменька теперь не туда смотрела, а в сторону прямо противоположную – на запад, а там, как немножко знала Алёнушка, дьявол обретается. Если на востоке – Господь, то на западе – дьявол, вот что, ведь об этом же и священник говорит, когда детей крестит, маманя ей рассказывала. Храма-то в сельце, где школа, уже не было при Алёнушкиной сознательной жизни, и сама она крещения видеть не могла, а маменька подробно рассказывала, как её же, Алёнушку, и крестил последний сельский батюшка незадолго до того, как церквушку разорили.

Маменька тогда, при известии о войне, не с Богом говорила, а с дьяволом. И что-то ему шептала – отогнать, что ли, хотела... Но разве по силам это слабой деревенской женщине?

7

Каждый день бежала Алёнушка в сельцо. Школа, как и сельсовет, была радиофицирована, и посреди самого большого класса, там, где раньше библиотека располагалась, поначалу толпилось немало народу – слушали, что Москва скажет. Старики между собой говорили, высказывались, но отрывисто, несвязно, а те, кто помоложе, стали быстро исчезать: уходили в армию. Так что в пару расхлябанных грузовиков, пригнанных в течение недели, уместилось всё боеспособное население окрестных деревушек, и настало тихое ожидание.

И будто на глазах менялась Ольга Петровна.

В первый день войны она шумела на Софью и Сару, топала каблуками, произносила громкие слова, но учительницы, немного поспорив и даже поплакав, сделали по-своему. Бросили все свои пожитки в полузакрытых чемоданах прямо у входа, внизу, и исчезли, ни с кем не прощаясь.

Ольга Петровна побегала, пометала громы и молнии, а после того, как ушёл к железнодорожному переезду второй грузовик с будущими солдатами, а в нём и её муж, Николай Петрович, как-то сразу сникла. Сидела в школе с утра до ночи, а в большом классе из чёрного круглого репродуктора слышались то речи, то музыка, то ещё что-то. И сюда, к Ольге Петровне, теперь все заходили без спросу, не стучась, только тихо здороваясь да снимая шапку, если старик или мальчишка.

Из географических карт Ольга Петровна выбрала карту Европейской части СССР и постоянно переклеивала на ней красную линию фронта. За один день несколько раз – и все ходили смотреть на эту линию. Со страхом и непониманием.

Дальнейшее произошло как-то совсем уж обыкновенно.

Они сидели вокруг говорящей тарелки, на улице затарахтел мотор, но мало кто обратил на это внимание, потому что Левитан читал сводку Совинформбюро, и только когда в прихожей застучали сапоги, люди обернулись.

На пороге стоял немец с засученными рукавами, приветливо улыбался, но автомат его глядел на репродуктор. Он неторопливо оглядел общество – дети, старухи, старики, Ольга Петровна, отошедшая к карте. Вежливо и без всякой издёвки он поздоровался:

– Гутен таг!

Посмотрел на радиотарелку, стоявшую на невысоком столике у стены, поднял автомат, аккуратно прицелился и выстрелил прямо в центр.

Выстрел, точно гром, оглушил, заложило уши, чёрная тарелка поднялась в воздух и, сделав пару оборотов, рухнула на пол. Все неумело отпрянули в стороны, так и не вскочив со стульев. Ольга Петровна прижалась к доске у карты.

Немец кивнул Ольге Петровне, будто старой знакомой, сказал:

– Гутен дер лерер! Фронтен латнен!

Покивал головой. Подошёл к карте, оглянулся. На подоконнике лежала старая ученическая ручка с 86-м пером – такими перьями писала вся школа. Он кивнул сам себе, вгляделся в карту, висевшую плотно к деревянной стене дома, приставил перышко к Москве и другой ладонью крепко вдавил его в красную звездочку.

– Шнеллер, шнеллер, – сказал он, и Алёнушка-то знала, что это значит: «Скоро, скоро».

Но это было не всё. Обращаясь вежливо, повторяя своё “пожалуйста” – битте, битте, – он вывел людей на улицу. Алёнушка оглянулась и ахнула: на скамье возле школы – это была широкая, деревянная деревенская скамья, продолжавшая завалинку, – сидели Софья Марковна и Сара Семёновна.