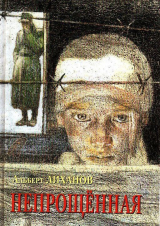

Текст книги "Непрощенная"

Автор книги: Альберт Лиханов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)

Она плакала, её трясло, и ей даже пришла мысль, что маменькина болезнь теперь перешла на неё. И поделом! Лучше бы они и умерли разом на той дороге, ведь их жизнь и не жизнь вовсе, а ничтожное существование. Какой смысл держаться за неё!

Не скрывая слёз, она в лихорадке говорила всё это Клаве, и та молча лицо её отирала, мельком, чтоб не привлечь внимания охранников, прижимала к себе, а потом яростно всаживала лопату в заледенелую землю, теперь уже собой, своим телом закрывая девочку от чужих взглядов.

Ночь после маминой смерти Алёнушка провела в жару, металась, а Клава укрывала её жалкими тряпицами и вспоминала просьбу покойной матери приглядеть за дочкой её. Вот и вступал в силу неисполнимый долг Клавдии.

Следующим утром колонна двигалась по вчерашней дороге.

Всю ночь валил снег, сухой, мелкий, нерусский какой-то, и дорогу перемело, не говоря уж про само поле: выровненное ветром, внешне скользкое, оно походило на огромную, без краёв, льдину.

Когда миновали место, где вчера положили маму, Алёнушка, смаргивая слёзы, глядела во все глаза, но так и не увидела даже холмика. Всё поглотил оледенелый снег.

Клава взяла её за руку. Утешила, как могла.

– Скажи, девочка, слава Богу! Спрятана маменька твоя на земле, а не в печи спалена.

Они шли и плакали, а женщины, шагавшие рядом, не плакали – то ли не было сил, то ли берегли они свою последнюю энергию, чтобы не рухнуть вот так, посреди дороги, как рухнула вчера одна из них.

Не успели они приступить к работе в тот день, как за Алёнушкой пришёл немец. Тот самый, высокий. Сказал ей спокойно и вежливо:

– Следуйте за мной.

Клава заметалась было, но Алёнушка безразлично выполнила приказ. Передала ей свою лопату, чтоб не пропала, и двинулась за охранником.

Клавдия охнула, глядя на то шествие: длинный верзила с автоматом, а за ним, ровно вполовину меньше, крохотная фигурка не то девочки, не то старухи. Она будто охом своим какую-то команду подала, эта надёжная Клава: все на секундочку, да останавливались, переставали рыть землю, глядели на немца и Алёнушку, которые шли не быстро и не медленно, но на виду у всех.

В фанерном строении немец сказал ей, что надо подписать бумагу о смерти маменьки, и она, не очень вдаваясь, что-то подписала. Потом он зачем-то сказал, что это необязательно, ведь у каждого на груди свой номер, а в книге записей есть все нужные сведения. Но если необязательно, мучительно ещё подумала она, тогда зачем сюда завёл?

Немец внимательно на неё поглядывал. Алёнушка не обращала внимания: вся душа её ещё рыдала, всё тело тряслось от мысли, что маменьки нет. И никого теперь перед ней нет.

– Кто ты? – спросил немец неожиданно.

Алёнушка пожала плечами. А кто она, правда? Заключённая, что ли? Но кто её судил, за что? Просто схватили и привезли. И погубили маменьку. Примерно так она и ответила этому солдату, с трудом складывая немецкие слова в предложения. Хорошо, что их требовалось немного для такого объяснения.

Они сидели вдвоём в теплушке, где, наверное, грелись охранники, здесь было тепло, в углу трещала чугунная печка, а на ней пыхтел чайник. Немец, ничего не спрашивая, поднялся, налил в железную кружку горячей воды, потом полез в брючный карман и вытащил оттуда нетолстый пакет из газетной бумаги. Газета была немецкая. Он развернул её, и там оказались два бутерброда. Один – с колбасой, другой – с сыром. Он подвинул их Алёнушке, поставил перед ней кружку с кипятком. Молча на неё посмотрел. Вопросительно посмотрел.

Она испуганно отодвинулась. Немножко подумала. А потом взяла кружку и стала пить горячую воду, запивая ею забытое яство.

“Ну и что! – шептала она самой себе. – Ну и что!”

Из будки она вышла, чуть покачиваясь, почти опьянев от невиданной еды и внеурочной кружки кипятка. На пороге солдат сказал ей:

– Меня зовут Вилли. Запомни это.

Она хмыкнула: этого ещё не хватало! Когда шла обратно, опять на неё посматривали землекопы. Точнее – землекопки. И это было непривычно: в самом деле, идёт какая-то малышка в полосатой робе, а за ней следует длиннющий солдат – персональный конвоир.

Про бутерброды Алёнушка Клаве не сказала, и было ей на душе от этого неуютно. Не то, что соврала, а умолчала. И ведь не принесёшь же старшей своей подруге полбутерброда: или ешь, или откажись...

И всё же перед сном они пошептались с Клавдией. Алёнушка спросила, видела ли она раньше этого долговязого Вилли? Сама Алёнушка не видела. Точнее, не различала вообще никого из охранников. Они были вроде колючей проволоки, может быть. Чем-то неодушевлённым. А вглядываться в проволоку, пусть даже она всякого размера и разного качества, у неё не получалось.

Клава тоже не помнила этого длинного. Призналась, что тоже никого из немцев не выделяла. Немец и немец. Охранник и охранник. Враг и враг.

Дня два или три ничего не происходило. Но это – как посмотреть! Сначала Вилли подходил к площадке, где работала Алёнушка, и вроде замещал собой других охранников. Стоял и смотрел. Прохаживался. Уходил и возвращался.

Потом, когда строились в колонну, чтобы двигаться на работу, однажды утром имя Алёнушки выкрикнул дежурный офицер. Она осталась у дверей барака и мёрзла с полчаса, пока не явился Вилли, и долго не разговаривая, приказал:

– Идём.

Он не выставил вперёд свой автомат и просто шёл позади неё. Он привёл её к лазарету для заключённых. Завёл её туда и велел посидеть в пустой маленькой комнатушке. Пошёл к врачу. Там они о чём-то негромко поговорили.

Появилась медсестра, похоже, не русская и не немка, жестом показала, чтобы Алёнушка следовала за ней. Странно, но привела в душ. По-русски, но на ломаном языке, стала говорить, чтобы девушка разделась и как следует помылась.

– Как слетуетт! – повторила. – Пон-няла! Всюту!

Алёнушка послушно разделась и вымылась, чувствуя, что освбождается от тяжести, приходит в себя. Ещё бы – горячая вода! Мыло! Правда, чёрное, будто из дёгтя сделанное. Она мылилась и тихо попискивала. И плакала, плакала...

Вытерлась не полотенцем, а тряпицей, но больше всего поразилась в раздевалке. Вместо старой полосатой робы и ношеного полосатого платья там висели такие же полосатые, но новые и платье, и роба, а номера на груди – её. И почти новые полусапожки. И носки. И бельё.

Не веря себе, с ещё мокрыми волосами она вышла в коридор. Всё та же не совсем русская, но и не немка привела её к врачу. Довольно полный человек в белом халате поздоровался с ней по-немецки, и она ответила ему тем же.

– Гутен таг!

– О-о! – удивился он. – Говорите по-немецки?

– Очень немного, – ответила она и решила пояснить, – учила в школе.

– О-о! – снова удивился он. И чему-то улыбнулся. – Это меняет дело! И разъясняет обстановку! Пожалуйста!

И указал на кресло. Оно было слегка похоже на то, что Алёна видела всего-то раз за свою жизнь в зубном кабинете, но и, конечно же, не такое, совершенно не такое и вовсе не понятное. Она растерялась. А доктор кивнул:

– Ну, да! Снимите трусики!

Она затряслась, приготовилась плакать, но он усмехнулся и сказал:

– Вы – женщина! Это обычный осмотр!

Трясясь, взгромоздилась в холодное железное кресло, доктор натянул перчатку, что-то слегка пошевелил там, о чём и самой-то стыдно подумать. Но всё было быстро и аккуратно, при этом толстяк воскликнул:

– Гут, гут! А вы девушка!

Она ещё тряслась, ничего не понимая, что же тут ещё-то скажешь: конечно, девушка. Но немецкий врач врачом и был, не спросил, а неожиданно всё расставил по местам:

– У вас ещё не было мужчин!

Потом взял продолговатое стёклышко, каким-то взмахом совершил непонятную манипуляцию. Всё остальное было легче. У неё взяли кровь из пальца, но особенно долго её мучила та помощница врача. Вывела Алёну в приёмную и принялась искать у неё в голове. Потом объяснила:

– Вшей нет. А книды естть!

Неожиданно дала мелкий гребешок и маленький флакончик, от которого пахло керосином. Алёна понюхала, и та подтвердила:

– Та, та! Этта керасин! Смассывайте голофу! Вечером, перет сном!

Этот нежданный медосмотр, а особенно горячий душ Алёнушку ошеломили. Она возвращалась в сопровождении длинного Вилли совсем размагниченная, расслабленная, потерявшая всякую осторожность.

Неожиданно он велел ей остановиться. Команду выполнила механически, по привычке. Вилли обогнул её, встал перед ней. Заглянул в глаза. И вдруг спросил то, о чём не спрашивают.

– У тебя и правда не было мужчин?

Вся Алёнина расслабленность исчезла, она вспыхнула про себя, возмущаясь: “Да какое дело этому фрицу до её жизни?” Она промолчала, ничего не ответила, просто покраснела: вот ведь, даже в концлагере девушки должны краснеть от диких вопросов.

– Ты меня не поняла, – стараясь говорить мягко, произнёс Вилли. И брякнул совсем непотребное: – Я хочу, чтобы ты была моей.

Алёнушка даже закачалась от такого удара. Ну, да, она – в полосатой робе, а он – с автоматом, она – русская, а он – немец, идёт война и сила у него, этого Вилли... Но чтобы так! Прямо в лоб! “Моей”! Почему? С какой стати? За что? Но она только удивилась:

– Твоей?

И столько в этом вопросе было омерзения, столько ненависти и бессилия сразу, что этот Вилли залопотал:

– Нет, нет, ты меня не так поняла!

Так или не так – Алёнушка обогнула верзилу и кинулась к пустому бараку – ведь отряд был на работе. Дверь была отворена, она пробежала к своему лежаку, кинулась на него и завыла, как маленькая, беззащитная собачонка.

12

Наревевшись вдосталь за этот чистый и мерзкий день, ночью она выше-птала его Клаве. Та даже вскинулась от злости. Повторила, стиснув зубы:

– “Не так поняла”? А как это нужно понимать?

Вертелась, не могла сомкнуть глаз, но никакого совета Алёнушке подать не сумела. Вдруг утихла и засопела.

Утром Алёна вместе со всеми, только в новой робе, которую все разглядывали, шла на работу, весь день вкалывала и опять под наблюдением Вилли, который, однако, не приближался. Только когда вернулись к бараку, он подошёл к Алёнушке и, особо не скрываясь, сунул ей пакетик из газеты, опять бутерброды.

Женщины, измученные работой и дорогой, молча и бесстрастно глядели на эту сцену, но такое бесстрастие и тишина многое значили.

Алёнушка подержала завёрнутое в бумагу и бросила Вилли в лицо. Он едва поймал своё угощение. Женщины шелохнулись, но никто не рассмеялся. Вилли сунул в карман свёрток и молча ушёл.

Клава стояла возле Алёны, обняв её за плечи, обе смотрели вслед охраннику, а кто-то громко сказал:

– Ну, и дура!

– Да ты что-о, а?! – крикнула, оборачиваясь Клава. – Подстилкой немецкой стать! За бутерброд этот! Лешачий?

Но та, что обозвала Алёнушку дурой, исчезла, растворилась в полосатой толпе, и выходило, будто толпа угрюмых женщин сама выкликнула это словцо да умолкла, сама же себя и устыдившись. Получалось, будто выкрик этот был глубоко спрятанной тоской, возможным выходом, который не каждой даётся. Голосом отчаяния.

Слава Богу, Клава на неё прикрикнула, на эту тоску в полосатой толпе. И это её “что-о, а?!” освободило от нечаянной смуты срамную зависть. Все задвигались, зашевелились, дверь захлопала, толпа втянулась с холода в барак.

Перед тем как уснуть, опрокинуться в чёрный омут, выплывать из которого всякий раз приходилось без надежды и без веры хоть в какую-то малость хорошего, Алёнушка шепнула Клаве:

– Ну, и что теперь будет?

Та молчала, повернувшись к Алёнушке, вглядываясь в лицо её – иссохшее, совсем не детское, с выцветшими ободками глазных радужек, с посеревшими губами, со скулами, как у матери Пелагеи, обтянутыми иссохшей кожей.

– Сколько тебе годиков-то, девочка? – спросила она, проверяя себя, и ойкнула про себя: пока пятнадцать.

И что же ей уготовила эта лагерная жизнь? Что вообще с ней будет? Про себя-то Клава знала всё наперёд. Как и про всех, кто в этом бараке. Не сейчас, так через месяц, через два – конец прост и понятен. И ей не вернуться в свой двор, к ребятишкам, это ясно как дважды два. Потому она и не рвала, старалась не рвать в последние лохмотья остатки сердца, вспоминая про дом, ставший неправдоподобно далёким, будто всё, что было, хорошее и плохое, – это всего лишь невзаправдашний сон. И пусть он пока отойдёт в неблизкое прошлое.

А здесь и теперь она рядом с девочкой, которая ещё ничего не изведала в этой жизни, чтобы вот так, завтра или через день, уйти из неё...

Может ли что быть страшнее? И какое такое есть объяснение или извинение за жизнь, отданную просто так, если всё-таки выпадает малый случай на спасение, на продолжение её без всякого предательства кого бы то ни было, без вины за грех, да и без самого-то греха?

И как поступить, когда деться некуда?

Но Бог ты мой! Что за дорога открывается перед девочкой? Позор, за которым последует какое-то и где-то наказание? Ну, а если остаётся какая-то надежда, что всё-таки она выживет? Выживут ли все они, кто здесь ходит копать землю под охраной автоматчиков?

И Клава, крестьянская женщина, мать своих детей и жена мужа, который где-то воюет или уже давно отвоевал, сама-то отяжелённая собственной своей неизвестностью, будто чем обожглась: да ведь перед Алёнушкой – весы. На одной чаше – позор, да, но жизнь, хотя и неизвестно какая и на сколько. На другой – просто смерть, без всякого выбора.

И она прошептала Алёнушке:

– Надо тебе выжить! А как выжить, подумать боюсь. Ступай, милая! Бог не выдаст, чёрт не съест!

13

Нет, не была Клавдия никакой провидицей, но пошло по её предсказанию. Да только с подломом, с новым испытанием, может, потяжелей других. Наутро после подъёма пришёл охранник, тот, первый, которого звали Ганс, и ничего не объясняя, отвёл Алёнушку в другой барак, на другом краю лагеря.

Там возле дверей стоял грузовик, в него садились такие же, как всюду, но незнакомые Алёнушке женщины. Ей велели залезать вместе со всеми. Вначале Ганс показал её здешней охране и женщине-капо, из арестанток.

Алёнушка сразу поняла, что эта женщина не оставит её в покое. Пока немцы отдавали ей свои распоряжения: Алёнин номер, фамилию, говорили ещё что-то обязательное, видно, в таких случаях, она кивала, будто понимала по-немецки, но Алёнушка чувствовала, что не понимает. Не понимает, но что-то про неё знает и имеет насчёт неё некое указание.

Грузовик поехал, и Алёнушке стало совсем тошнёхонько: куда ни повернись, другие лица, незнакомые женщины, всё больше черноглазые. Некоторые переговаривались на других, совершенно незнакомых ей языках, две-три женщины показались ей похожими на Софью и Сару.

Боже! Как далеко отодвинулось то время! Она даже забыла про казнь учительниц, хотя тогда упала в обморок. Сколько же прошла и узнала она с тех пор! И маменьку Пелагею Матвеевну оставила вот в чистом чужом поле! И голод, и каторжные работы испытала. А сейчас ещё что-то готовит ей судьба. Но за что? За какие такие и перед кем грехи, ею не совершённые?

Когда тряслась в том грузовике при первой своей поездке от другого барака, Алёнушка ещё не понимала, чем решено было её обломать! Узнала она это вечером, когда ей указали место перед самой лампочкой, освещавшей барак по ночам. Лампочка била прямо в глаза. И хотя она, в конце концов, не мешала спать в стельку изработавшемуся человеку, было неприятно от знания, что ты находишься под особым вниманием: прямо у входа, под лампой. Да и от двери дуло: зима и есть зима.

Но всё это Алёнушка свободно бы одолела. Не могла одолеть неожиданно понятого: её оторвали от Клавдии, последней близкой души. Ей давали понять, что она совершенно одна в чужой толпе выживающих теней.

И ещё она узнала, что работа, назначаемая этому бараку совсем уж вдали от лагеря, была самой тяжёлой. Среди громадных валунов они колотили кайлами землю, начинённую камнями поменьше, вроде булыжников. Строилась особенно прочная огневая точка, стены которой имели природную защиту и были практически непробиваемы. Пол внутри этой громады заливали бетоном, который приготовлялся тут же: цемент высыпали из толстых мешков, заливали водой, приглаживали лопатами, подсыпали каменьев и снова заливали раствором.

Это делали два десятка мужчин, их привозили другой машиной, и барачная старшина, у которой оказалось неожиданно имя Ангелина, хриплым голосом своим, то ли хваля, то ли ругая, называла этот человеческий сбор “интернационалом”.

Нравы в “интернационале” оказались свирепыми. Работали жёстче, – наверное, объект торопились закончить. И кроме обычной солдатской охраны, здесь постоянно находились какие-то инспекторы, некоторые в офицерской форме, и другие, в штатском. Они крутились среди рабочих, давали указания, сердились, ибо их не понимают, били людей кулаками, сшибали с ног. Конечно, это касалось сначала мужчин, но не брезговали бить и женщин, особенно черноволосых, – постепенно Алёнушка узнала, что это были цыганки и еврейки. Их как-то и русские-то сторонились.

Да и вообще, бродила над этим “интернационалом” какая-то вроде как тьма. Все, ей показалось, опасались друг друга, никто не жался, как когда-то к Клаве, люди были подавлены ещё чем-то, кроме тяжкой работы. Может, уже крайним голодом?

Кормили здесь явно хуже, чем в первом Алёнушкином бараке. А работа получалась тяжелей. Она выбивалась из сил – колотила кайлом по камню, из-под него вылетали искры, но дело подвигалось худо. Ангелина, поглядывая на девочку, спросила однажды с усмешкой:

– Скоро израсходуешься?

Она задумалась. Никто не говорил такого слова, когда работали. А ведь на самом деле – всё расходуется: и руки, и ноги, и внутренности, наверное, и душа. Сила берётся от еды, а еды дают столько, сколько на работу не хватает. Выходит, если перерабатываешь, значит, тратишь остатки самой себя. Расходуешься. И если перестараешься, то перерасходуешься.

Эта начальница из своих, дьявол с ангельским именем, безжалостная взрослая баба, той своей фразой лишила Алёнушку остатков надежды. Разве не знала она этого раньше? Знала, понятное дело. Но сейчас её словно приговорили. Никто и ничто не стояло теперь между ней и расправой: ни маменька, ни Клава, взрослая, утешающая душа, ни надежда на чудо...

Алёнушка заболела. Измученная, опустошённая изнутри, ощущая, кажется, жилы свои, не говоря о скелете, где все косточки – в ногах, в руках, в груди и пальчиках – слышны и стонут. И однажды она не смогла подняться утром. Её трясли, но не помогало. Подошла старшая с издевательским именем Ангелина, попробовала посадить Алёнушку на койке, та молча упала. Чувствовала только, что горячая слезинка прокатилась от края глаза к виску. Ангелина прописала ей своё лечение:

– Впору похоронщиков вызывать. Приехали, девка!

Но отнесли в лазарет на носилках. Больше Алёнушка не помнила ниче-

го. Прожила без памяти, как потом сказала ей с акцентом всё та же медсестра:

– Три сутток!

14

Зачем с ней возилась? Непонятно.

Готовилась ли она к чему-нибудь? Хорошему или плохому? О хорошем и думаться не могло, потому что все знали: из лазарета выходят ногами вперёд. Но она и о плохом не думала. Плыла, будто в какой-то лодке. Вода тихо журчала, невидимая ей, лодка её сознания двигалась в неизвестном направлении, и она ничему не противилась, истратив все свои силы.

На третьи сутки ей дали выпить суп, но не ту бурду, которую разливали в бараках, а что-то поприятнее. Ещё прежде воткнули в руку иглу, и она смотрела на бутылочку, прикреплённую к железной стойке, из которой по прозрачному шлангу в неё возвращалась жизнь.

Ещё через два дня её погрузили в сани – да, да, самые настоящие деревенские розвальни, запряжённые лошадкой, и куда-то повезли. На выезде из лагеря у возчика проверили документы. Солдат подошёл к Алёнушке и отогнул широкий ворот тулупа, в который она была завёрнута, сверил номер, пришитый на робу со своей бумагой.

Потом она оказалась в деревянном доме. Комната, где её сразу заботливо уложили, была обита жёлтыми некрашеными досками, как у них дома, и как тогда, в детстве, Алёнушка стала разглядывать, что складывается у неё над головой из узоров, которые открывает распиленное дерево. Она видела цветы и птичьи клювы. Ещё ей привиделось чудище. Правда, оно меняло свой облик, превращаясь в следы сучьев, да и было далеко от неё – в углу, за дверью. Она спала и спала. И ела. Ей давали много жидкого. Какой-то суп. Какая-то каша. Она снова спала. И ничегошеньки ей не снилось. Однажды за дверью раздались твёрдые шаги. Кто-то шёл уверенной, надёжной походкой. Дверь растворилась и перед Алёнушкой оказался... Господи, перед ней стоял охранник Вилли!

Зачем! Почему? Она хотела вскочить, одеться, побежать, но не могла пальцем шевельнуть. “Всё! – говорила она сама себе. – Всё!” И слёзы катились из глаз её – откуда только столько взялось? Ведь когда ей было по-настоящему худо, выкатывалась одна-единственная слезинка. И катилась к виску.

А Вилли сел на стул перед кроватью, силой взял её руку и вдруг негромко, срываясь на шёпот, стал говорить. Конечно, по-немецки:

– Бедная ты моя! Красавица ты моя! Как хорошо, что я тебя нашёл! В этом лагере! Возле смерти! Я спасу тебя! Ты хочешь этого? Я спасу нас!

Это был долгий, долгий и очень сентиментальный монолог, совершенно неприличный мужчине вообще и немцу-охраннику особенно, но Алёнушка, так и не выбравшись из болезненной слабости, не сумела найти сил, чтобы воспротивиться, возразить, отказаться. Даже встать и побежать она не могла. Только крикнула изо всех сил, но сил этих было так мало, что и кри-ка-то у неё не получилось – так, сиплый хрип лишь вырвался из неё и угас...

И ровным счётом ни о чём она не думала, кроме нежданного ужаса – этого Вилли, тоскующего о какой-то любви, вражеского солдата, стерегущего её и многих других, таких же, как она. От чего же стерегущего-то? От свободы, от дома своего? От жизни, в конце концов?

Всё в ней, как перед смертью, промелькнуло за доли секунды, вся её жизнь: дом, папенька, школа, зелёный нарядный мох в лесочке возле дома, где упокоен Сергей Кузьмич, Соня и Сара, повешенные только за то, что они – еврейки, непомерной длины траншея, которую откопали селяне, и этот лагерь, из которого ходу нет. Кроме как на тот свет...

Да, всё так и происходит, когда кончается человек, – в доли секунды, в мгновения ока прокручивается перед ним вся его жизнь с трудами, грехами, радостями, любовью, – и потом уж он бросается в смерть.

Вот только у Алёнушки, в жизни её короткой, неопытной и невинной, ничего ещё не случилось по-настоящему-то. Так что её судьбинушка очень быстро перед ней прокрутилась.

И она кинулась в смерть.

А оказалось – в жизнь.

15

Он быстро сказал, что любит Алёнушку, и хотя она не поверила ни одному его сентиментальному изъявлению – какая любовь? врага и заключённой? да ещё в концлагере? – противиться сил не было. Тяжёлое равнодушие навалилось на неё. Оставалось слушать.

А Вилли негромко, но твёрдо говорил о своём, и это был единственный выбор. Ему следовало объяснить себя, всё, что с ним происходит. И он это довольно внятно сделал. Время от времени, правда, останавливался, спохватываясь, что Алёнушка не понимает сложностей языка. Повторял то же самое, но попроще.

Он рассказал, что воевал на Западном фронте, и его ранили, он лежал в госпитале. Довольно тяжело ранили, хотели списать в инвалиды, и долгое время он жил у родителей, в деревне под городом Дуйсбург – там у них небольшая ферма. Ему даже хотели дать офицерское звание, но родители отсоветовали: офицер всегда впереди, под огнём, особенно в пехотных войсках, и там пули их быстро находят. Впрочем, кто сказал, что солдатам легче?

Словом, он почти два года прожил дома, его вызвали на комиссию и призвали вновь – очень требовались на войне всё новые люди. В России. Тогда отец, его зовут герр Фридрих Штерн, использовал свои связи, чтобы Вилли отправили не в строевую часть, а в охранные подразделения. Учитывая ранение. И вот он оказался здесь.

Это счастье для солдата, говорил он, а для него – втройне, потому что начальник всех здешних лагерей был другом детства его отца, и он разрешает Вилли некоторые послабления. Например, – и это чудо! – он живёт не в казарме, а здесь, в домике у здешних жителей. За это он платит им – деньги присылает отец.

– Вот, – говорил Вилли, улыбаясь, – разрешите представиться, моё имя Вилли Штерн. Я солдат. И я полюбил тебя, русская девочка!

“Штерн, штерн, – вяло думала Алёнушка. – Ну, откуда ей известно это слово? Ведь оно означает... Господи, да ведь у Софьи Марковны была фамилия Моргенштерн! Утренняя звезда!”

Она слабо прошептала:

– Моргенштерн!

– Я-я! – твердил Вилли. – Да! Только Штерн! Просто Штерн! Не Морген!

Вилли, конечно, не понял, почему Алёнушка произнесла это слово, так взволновавшись. Да он и вообще не узнал историю Сони и Сары – так они до повешенных учительниц никогда и не добрались.

В первом же том монологе Вилли сказал Алёнушке, что понимает её страхи. Да, он – немец, а она – русская, и все, даже начальник лагерей, близкий друг его отца, которому всё нипочём, считает любовь Вилли не любовью, а просто увлечённостью. “Конечно, – говорит этот полковник, – я понимаю тебя как мужчину, и всех наших солдат понимаю, я, как видишь, тоже мужчина! Но всё это пройдёт, как только ты доберёшься до первой женщины! Сразу придёшь в себя! Будешь ругать себя за вздорное решение!”

А решение это он принял там, возле объектов, когда увидел Алёнушку, копающую землю. И потом, когда она просила похоронить свою мать прямо в поле. Но это не полагалось. Что делать – война.

Он, конечно, хотел помочь ей там, на дороге, но Ганс бы точно написал рапорт. И это могло закончиться пшиком. Его бы отправили на фронт. Могли бы отправить. А туда никто не хотел, особенно в последнее время.

Насчёт войны Вилли высказался сдержаннее. Он считал, что неизвестно, чем она кончится. В победу русских он не верил. Верил в немецкую победу.

– Поэтому, – делал он странный вывод, – я предлагаю нам жениться.

Жениться! Само это слово повергло её в ужас. Она ухватила одеяло, натянула его на себя. Да он просто издевается. Добивается своего и издевается.

– Ты не веришь! – сказал Вилли. И тут произнёс такое, что Алёнушка напряглась и, может, первый раз задержала на нём взгляд. – Да я и сам не верю! Немец и русская... Русская и немец... Ведь ты предашь Родину, я это знаю. А надо мной будут смеяться немцы. И от этого не спрячешься. Ни тебе не поверят, ни мне.

И она увидела, что он не улыбается уже, а глаза у него блестят от слёз.

16

Она не поняла, но почувствовала – это правда.

Разумом верить не могла. Почему вдруг немец выбирает её из толпы измождённых пленниц, говорит о какой-то любви, сам ни во что не верит, и от этого всего только что не плачет? Ведь они звери, эти немцы! Как тогда вешали учительниц на турнике возле школы! Как Софья и Сара, склонив головы, дёргали судорожно ногами, будто туфли сбрасывали. Чем лучше другие немцы, которых встречала она? Все они на одно лицо! На одно и то же – жестокое, без всякого сочувствия – лицо. И вот выискался один! К ней пристал! Почему!?

Единственное, что вдруг не поняла, а почувствовала она – совсем по-взрослому. Ну, да! А если мы победим? Что-то на востоке гремит и гремит... И чем это кончится для Вилли? Его убьют? А её?..

И здесь грянуло новое испытание. Да горькое-то какое! Прожив шесть дней в доме у Вилли, она вернулась в концлагерь. Однажды вечером Вилли предупредил, что срок её “отпуска” кончился утром, что полковник не раз уже спрашивал его, получил ли он удовольствие, и Вилли соврал, что получил. Однако Вилли давно решил, что не позволит себе быть скотом по отношению к Алёне, потому что действительно любит её. И он будет ждать её согласия. Предлагает даже зарегистрировать брак, полковник на это имеет законное право. И хотя для него это будет настоящий удар, Вилли уверен, что уговорит его исполнить свою юридическую возможность.

– Ты спросишь, что будет дальше, – говорил Вилли. – Не знаю. Подумаю. Есть простой вариант.

Он подумал. И сказал ещё кое-что, её совсем не удивившее:

– Тебя просто продадут. На сельхозработы. Наверное, тебя могу купить я сам. Я же фермер! И я могу отправить тебя домой. К родителям. Но я не хочу так.

Помолчал. Долго смотрел ей в глаза, потом твёрдо произнёс:

– Я хочу на тебе жениться!

Он поцеловал её в лоб, как целуют покойницу. И больше в тот раз не прикасался к ней. Ранним утром, в зимней тьме, они опять поехали в лазарет. Оттуда он повёл её к бараку пешком.

Лагерь поднимался ото сна, внутри барака слышались голоса заключённых.

– Ты скажешь, так не бывает, – проговорил Вилли. – Я и сам это знаю. Всё могло бы быть проще и по-моему. Но я не такого хочу. Прощай, если не позовёшь меня. И тогда ты погибнешь раньше меня. До свидания, если меня позовёшь. Запомни: я не скотина. Не все немцы скоты. И я люблю тебя.

Ох, ну и расхохотался бы этот барак, эта обездоленная команда измождённых женщин разных наций, одетая в полосатые платья, если бы Алёнушка сказала им...

Им бы сказала?.. Что она чиста... Да ни за какие коврижки, как говорят русские, не поверила бы ей эта толпа. И Алёна без всяких разъяснений знала, чего ожидать, потому что всем стало странным образом известно: заключённую такую-то вывозили за лагерную проволоку.

Алёнушка переступила порог, и несмотря на то, что была пора утреннего оживления, гомон слегка притих. На неё воззрились десятки глаз. И тут же кто-то крикнул:

– A-а! Подстилка фашистская!

И ещё, ещё:

– Сучка немецкая!

И всех перекрывающий вопль:

– Не слушай их! Спасайся, как можешь!

Алёнушка рванулась назад, выскочила на улицу, но Вилли исчез, зато там стоял другой, неизвестный ей охранник, и он крикнул:

– Назад! Выходить по команде!

И она снова вступила в барак, в ад, который выговорился, выкричался и теперь молчал.

Кто-то сказал за её спиной:

– Капо! Ангелина! Переведи меня подальше от этой суки.

– Я тебе переведу, – крикнула Ангелина голосом, не содержащим угрозы.

– И меня, – тявкнул ещё кто-то.

Даже в кузове грузовика, где их было, по русскому присловью, как сельдей в бочке, вокруг Алёны образовалась небольшая, но пустота. Ей не за кого было держаться. Только ладонями касалась она колеблющейся, ненадежной брезентовой крыши, только пальцами. Её швыряло, она падала.

Работа шла легче, ведь так или иначе Алёнушка передохнула, укрепилась едой. Но когда землекопок позвали на обед, вокруг неё снова образовалась пустота. Слёзы падали в железную миску с жалкой бурдой, и Алёнушка не знала, что делать. Молва заключённых затвердила грех, ею не совершённый. Что же было делать теперь?

Ни слова, ни слёзы не признавались оправданием. Ты виновата, и всё! Ты виновата, потому что это, во-первых, предательство Родины! Но самое страшное, что может совершить женщина на войне, так это переспать с врагом. Так что это предательство мужа-солдата, который воюет с врагом, хотя, может, никакого мужа и никакого солдата у тебя нет. Всё равно. Наконец, ты продалась за то, чтобы вырываться отсюда, хотя – ха-ха! – вырваться тебе никуда не удалось, сука, и это твоя Божья кара! Проглоти её!