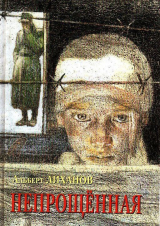

Текст книги "Непрощенная"

Автор книги: Альберт Лиханов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)

– Я ждал поезда, с ним пришли газеты и письма. Так что всё одно к одному! – радовался старик.

Колёса повозки протарахтели сперва по мощёной мостовой, потом съехали на грунтовую дорогу. Здесь уже было по-весеннему тепло, не то что в России. И Алёна пожалела Вилли. Как он там? Наверное, тоже потеплело и даже подтаяло, но снег-то ещё крепок. Она наклонила голову и даже застонала. Боже! Она подумала про Вилли, а не про Клаву и не про женщин, которые кайлом и лопатой грызут там землю. И не про маменьку. Про Вилли! Старик-почтальон спросил её:

– Вам плохо, фрау? – Он всё понял по-своему. – Ничего, ничего, фрау! Не бойтесь! Вы ведь сюда не за подарком судьбы, правда? – Потом глянул на её фигурку опять и хлопнул себя по лбу. – Старый дурак! Именно за этим! За подарком судьбы!

23

На краю леска, вдавшись в неестественно ровное и зелёное поле, стоял огромный каменный дом с пристройками. Был он трёхэтажным, но высоким, наверное, из-за множества пристроек, не казался. По укатанной дорожке, усыпанной чем-то красным, вроде тёртого кирпича, они подъехали к крыльцу.

С него, улыбаясь, сходил высокий и крепкий человек, весьма при этом пожилой. Его нельзя было сравнить с почтарём – сильная фигура и уверенная поступь выдавали личность значительную и решительную. Но улы-бался-то он почтальону:

– Что за вести ты привёз мне сегодня, дорогой Франц? – спросил он, вглядываясь при этом в Алёнушку.

– Я привёз вам важную посылку! – воскликнул усач. – Вот она перед вами, герр Штерн!

И показал на Алёнушку обеими руками.

Ну, да, всё так и было, как она представляла: Алёна сидела перед отцом Вилли. А он перестал улыбаться, сник, смотрел куда-то мимо своей невестки. На крыльце появилась худая и такая же высокая женщина с некрасивым, вытянутым лицом.

– Вот, – сказал ей, не оборачиваясь, хозяин дома, – и приехала к нам русская гостья!

– Русская! – ошарашено просипел где-то за спиной старик почтальон.

Алёна вышла из тарантаса. Она ещё в поезде думала, что сделает в первую очередь. И сделала. Присела, сделала книксен. Но попробуйте это сделать первый раз в жизни, без всяких репетиций. Вышло не так некрасиво, как глупо. Зато её успели разглядеть.

Красивая беременная блондинка стояла перед крыльцом большого дома. И нужно было сделать шаг вперёд и вверх, чтобы подняться на первую и широкую, как площадка, ступень крыльца.

Она это сделала. И остановилась вновь.

И опять на неё смотрели все. Теперь уже не только герр Штерн и его фрау, – Алёна знала, её зовут Эмма, – но и ещё какие-то, разом выскочившие из дома, персонажи: молодые и пожилые женщины, несколько мужчин и мальчик лет тринадцати. Белобрысый, в коротких штанах на лямках, которые у нас носят малыши. Все смотрели на неё. Все её оглядывали. Даже рассматривали. А ей и умыться-то сегодня не удалось – так, побрызгала из бутылки водой в лицо, когда поезд подходил к станции.

Ни один из тех, кто вышел на крыльцо, не улыбнулся Алёнушке, только этот подросток. Все смотрели на неё напряжённо, даже испуганно. Все, казалось, чего-то ждали от неё. Однако первым заговорил герр Штерн.

– Наш сын Вилли написал нам о вас. И даже позвонил по телефону, что почти невозможно. Мы готовы принять вас. Но сейчас военное время. Поэтому вам придётся предъявить документы.

Алёнушка слушала его речь напряжённо, боясь не понять хоть малую малость из первых слов, но всё поняла, слегка вздохнула и полезла в свой саквояж, где лежали бумаги. Саквояж этот принёс Вилли и сказал, что дарит его фрау Алле доктор концлагеря, добрый, как он выразился, малый, который не раз осматривал её. И желает ей доброго пути.

Теперь этот путь закончился, ей пришлось поставить саквояж на землю, наклониться, потом неудобно присесть, чтобы раскрыть его и достать бумаги, включая толстое письмо сына родителям.

Беременная женщина, опустив голову, согнулась в три погибели, сверху на неё смотрели немцы, и со стороны это выглядело так, будто просительница какая-то униженно склонилась перед их судом. Ругая себя за неловкость, Алёна, наконец, разогнулась и протянула хозяину бумаги. Он внимательно изучил сначала справки, потом аусвайс, повертел перед собою письмо. Проговорил слегка растерянно:

– Фрау Алле Штерн...

При этих словах фрау Эмма покачнулась, опустила голову, к ней подбежали две девушки, взяли её под локти. А хозяин продолжал:

– Но где же ваши русские документы? Где бумага, что вы из России?

А вот к этому Алёнушка приготовилась. И этому научил её Вилли. Она опустила глаза и ответила:

– Это – всё!

Наступила растерянность, теперь уже герр Штерн, отец Вилли, не знал, что сказать. Потом нашёлся:

– Но скажите хотя бы, как вас зовут по-русски?

– Алёна, – по-русски проговорила она.

– Алюна... – повторил герр. – Алюна и Алле... Ал... Ал...

Потом он двинулся мимо Алёны к почтальону, взял у него пачечку бумаг и, возвращаясь обратно, кому-то кивнул. К Алёнушке подбежал пожилой мужчина, взял саквояж и показал рукой, – довольно доброжелательно показал, – что ей следует идти вперёд. Однако не вошёл вместе с ней в главную дверь, а круто свернул в сторону. Потом они долго следовали вдоль стены, затем сопровождающий открыл какую-то боковую дверь, и они поднялись на второй этаж. Вошли в небольшую комнатку, почти наполовину занятую широкой железной кроватью с завитушками в изголовье, с толстой периной и высокими подушками. На подставке в углу стоял чудной белый эмалированный таз с цветочками по краям, такой же кувшин, рядом лежали сразу три полотенца: большое, поменьше и совсем маленькое. У окна – невысокий столик со скатертью, на нём – электрическая лампа с голубым абажуром.

– Сейчас, – сказал мужчина, – вам принесут горячую и холодную воду.

Алёнушка никогда не мылась из кувшинов и тазов, поэтому ей не хватило воды, тем более что принесли только почему-то только горячую и пришлось ждать, пока она остынет.

Ей бы хотелось в какую-никакую баньку, лучше всего – в ту, что построил папенька давным-давно, в их огороде: чёрную, старинную, где так вольно, ласково, а воды, если наносишь, конечно, хоть отбавляй. Но тут баню не предложили, поэтому пришлось уделить внимание – не всему телу – только самой главной его части, да подмышками ополоснуть, да по лицу пройтись. На голову воды не хватило.

Она наплескала на пол, нашла какую-то тряпку, и стала ею притирать, как вернулась девушка, приносившая воду. Была она похожа на хозяйку, такое же вытянутое лицо, и, оглядев комнату, влажный пол, сказала:

– Я Элла. Сестра Вилли.

И не дождавшись ответа, бухнула:

– А как это ты его подцепила?

– Я не подцепляла! – ответила Алёна.

– Как же он тебя выбрал? – не унималась Элла.

– У него был очень большой выбор, – попыталась уклониться Алёна.

– Где же это? – доискивалась Элла.

– В концлагере!

– В концлагере? – поразилась родственница. Только теперь Алёне пришло в голову это понимание. Ведь все эти немцы теперь её родственники!

– Значит, ты преступница, – ахнула Элла.

– Нет, – ответила Алёна.

– Партизанка?

– Нет.

– Воевала против нас?

– Нет.

– Так как ты оказалась в лагере?

– Приехали солдаты, забрали всю нашу улицу. И нас с мамой.

– А где твоя мама?

– Умерла в концлагере.

Настала тишина. Элла сидела на кровати, разглядывала Алёну, переодевшуюся в платье из саквояжа, конечно, смятое, но вполне приличное, голубое в полосочку.

– И он, – наконец проговорила она, будто только сейчас дошло это всё до Эллы, – нашёл тебя среди заключённых лагеря? И тебя спас? И...

Она кивнула на Алёнин живот, и та кивнула ей в ответ, дескать, да, правильно, это его ребёнок. Но Элла прибавила совсем другое:

– И ты стала немкой?

Алёнушка опустила голову. Настал момент, когда об этом её спрашивала немка. И тот же вопрос мог ей задать любой человек. Особенно русский, если она встретит русского. Но самое трудное – она бесконечно спрашивала об этом сама себя: “Ты на что идёшь? Кто ты теперь?”

И она могла, должна была мучить себя этим вопросом, истязать свою душу без всякого конца и края. И это было её главным делом, в конце концов! И вот – ей задаёт этот самый жёсткий вопрос не сама она, а посторонний человек. Немка. Незнакомая ей девица с неизвестными мыслями. То, что скажет она сейчас, в эту минуту, без сомнения, станет тут же известно в доме, куда она приехала рожать ребёнка. Своего ребёнка. Но и ребёнка Вилли. Она – русская, Вилли – немец, а кем будет их ребёнок? Алёнушка не знала, как это происходит по немецким правилам, но по русским национальность новорождённого в метрике записывают по матери. И этот Эллин вопрос не такой-то простой, каким кажется на первый раз. В общем, это такое домашнее предложение сменить национальность. Скажи только “да” или просто кивни – и всё!

Алёнушка всё стояла перед Эллой, смотрела на неё, сквозь неё, думая, что ответить, и это заняло уже несколько минут. Она чувствовала, что ей достаточно сказать ни к чему не обязывающее: “Не знаю”, – и Элла донесла бы эту её слабость родителям. Но даже Вилли не требовал ответа на такие вопросы.

Он просто любил её, этот Вилли, и отвергал правду, которая окружала его, – совершенно нетипичный солдат германской армии. И неизвестно, что это было: его сила или его слабость. А если слабость, то сейчас, в этот самый миг, сестра Вилли не должна обмануться. Чем бы это ни кончилось.

– Нет, – сказала Алёнушка. – Я русская.

24

Она предстала перед Штернами в большом нижнем зале, где горел камин. И хотя вдоль стен стояли книжные, как в библиотеке, шкафы, а на правой и левой стене от входа над этими шкафами висели две огромные горизонтальные и очень тёмные картины, где изображались сцены со множеством народа, Алёнушку всё-таки заворожил горящий камин.

Он был огромен, в него, не сгибаясь, вошёл бы человек, и ещё он оказался каким-то овальным, а камни нижней и верхней линии сходились на стене, образуя собой нечто вроде каменного глаза, в центре которого трепыхался огонь.

Этот глаз, едва только Алёна вошла в зал, словно бы принялся вглядываться в неё, гипнотизировать невыговоренным вопросом, обрамлённым каменным окружьем глазниц.

Конечно, она знала, что мать Вилли зовут Эмма, а отца Генрих. Они сидели в двух тёмного дерева, креслах справа от камина, и герр Штерн поднялся, когда Алёна вошла. У большого окна стояла Элла – вся семья, похоже, была в сборе.

По другую сторону камина находилась скамеечка, обитая тканью, и было бы в самую пору усадить на неё беременную Алёну, но герр Генрих стоял напротив неё и молчал. И это действовало на Алёну так, будто её вызвали на экзамен. Казалось, её не просто и не только рассматривают, оценивая, наверное, по каким-то здешним меркам, но даже мысленно раздевают.

– Всё, что произошло, – наконец сказал хозяин дома, – для нас неожиданность. И мы не одобряем действий нашего сына Вилли, – проговорил он так, будто зачитывал приговор. Важно переступив с ноги на ногу, он продолжал: – Но он наш сын, которого мы любим. А вы, как он утверждает, носите его ребёнка.

Эти слова – “как он утверждает” – герр Штерн произнёс с какой-то брезгливостью. Но Алёнушка и не ждала от них ничего хорошего.

– Да и справка начальника лагерей о вашем браке весьма сомнительна, я полагаю...

Она опустила голову – всё в ней дрожало. Как-то непроизвольно она положила руку на живот, может, бессознательно успокаивала малыша, который живёт там и которого не должны касаться слова, которые говорят его будущей матери.

– Генрих! – негромко, но твёрдо проговорила фрау Эмма.

Он кашлянул и изменил тон:

– Вы привезли нам, – сказал он, – дитя Вилли. А он наш наследник. И он солдат. Он исполнил своё желание, и он на войне. Мы вынуждены принять его решение.

Только после этого он указал Алёне на скамеечку. Уселся сам в своё кресло. Дальше, будто их роли были заранее расписаны, говорила фрау Эмма.

– Вы будете жить в той комнате, где разместились сейчас. Вы освобождены от работы до тех пор, пока не родите. Рожать будете в этом доме, мы вызовем врача. Мы предоставим вам еду, которой питаемся сами. Но нам удобнее обедать в своём привычном кругу.

Она подумала и неуверенно прибавила:

– Не обижайтесь.

Тут зашевелилась Элла.

– Да, да, – сказала мать Вилли, будто что-то вспомнила, – а теперь вас проводят в настоящую баню. И нам придётся прожарить всё ваше бельё.

Вот этого слова – прожарить – по-немецки Алёна не знала. Ей показалось, что бельё хотят сжечь, она встрепенулась, но всё-таки ничего не сказала. Элла улыбнулась, догадавшись. Раздельно, как учительница, проговорила:

– Не сжечь. Но – прожарить. – Вздохнула и повернулась к матери. – А может, и сжечь? Неужели не найдём что-нибудь подходящее?

Так что не сказав ни слова в объяснение, не получив ни одного вопроса, на который можно было бы ответить, Алёна пошла мыться – уже по-настоящему, с кипятком, паром и сменой всего, что на ней было.

Баня Штернов находилась в подвале, матово сияла медными баками, стальными крышками, латунными кранами. Вода лилась мощной струёй, и мыло здесь имелось в огромном количестве и разной формы – особенно её поразило жидкое.

Такое же жидкое, только чёрное, иногда перепадало и в концлагере, но его доставалось помалу и оно имело отвратный запах. А здешнее пахло хвоей, лесом. И Алёна перелетела за тысячи отсюда вёрст, в домик, где она родилась, который они с маменькой оставили совсем одиноким, пустым, открытым, едва прижав палкой входную дверь в ограду.

Что с ним теперь? Жив ли дом, оставленный в одиночестве, хотя хозяин его покоится неподалёку, хозяйка лежит посреди неизвестного поля, а дочь оказалась во вражеском царстве-государстве, чтобы – что? Выжить? Родить дитя? И предать, предать свою память, свой дом в лесу, где после дождя пахнет точно такой же духмяной хвоей.

25

Они были страшные чистюли, эти Штерны. Абсолютные аккуратисты и педанты. Сказанное у них не расходилось с делом. Откровенно говоря, эти правила, никем, впрочем, не писанные и даже не проговорённые, нравились Алёне. И ни к чему ей не приходилось привыкать по-новому. Всё было старым.

В концлагере просыпались по команде, умывались по команде, строились, получали пищу – всё чётко следовало одно за другим, и расслабилась Алёнушка только взаперти у Дагмар, в той деревянной клетке, в которую можно было залететь, но вылететь из неё... В той клетке птичка Алёнушка билась, гнула крылышки свои, тосковала, кричала больным голосом, конечно, про себя, не зная, как быть. Как быть, не знала она и теперь. Но сейчас в клетке жила уже не желторотая птичка, а птица со сломанными крыльями: отсюда никуда не улетишь, не скажешь: «Хочу домой!» – не рванёшь в высоту, к свободе... От Штернов не удерёшь, но у них и не выживешь. С их неколебимыми достоинствами.

Почему на них ни чуточку не походил Вилли? Ведь его родители были холодными, почти ледяными людьми. Ни фрау, ни даже Элла не расспросили Алёну о её жизни. Похоже, немногие слова Эллы о том, что Вилли нашёл её в концлагере, предупредили их любопытство. И они с трудом скрывали свою брезгливость. Новую родственницу, – а хочешь, не хочешь, это было так, – они ни разу не пригласили за свой стол. Хотя совсем ещё недавней лагернице Алёнушке не стоило жаловаться: ей в комнату на подносе приносили всё, о чём можно было только мечтать – и масло, и сыр, и разного рода мясо, вплоть до паштетов, и вкусно приготовленный суп, не говоря уже о фруктах. Будто никакой войны нет.

Алёнушка удивлялась этому баловству в одиночестве, пока к ней во время её обеда не зашёл тот мальчишка в коротких штанишках на лямках – Готфрид, младший брат Вилли.

Никто их не представил друг другу, да и обменялись-то они с самым младшим и самым приветливым членом штерновской семьи не больше, чем двумя-тремя фразами. И вдруг он зашёл к ней. Присел на Алёнину пушистую кровать – в комнате был всего один стул, – разглядывая, как она ест, а Алёнушка как раз намазывала на хлеб печёночный паштет. Сделав бутерброд, она протянула его мальчику.

– Нет, – ответил он, неожиданно и наивно открыв Алёне глаза на хозяйскую щедрость. – Нет, – проговорил Готфрид, – это требуется ему! – и показал пальцем на Алёнушкин живот.

Она положила кусок на тарелку, опустила голову. Вся она заполыхала от этой простой истины. И кто её открыл? Мальчик. Подросток, который услышал это от взрослых. А она просто глупое, ничего не понимающее создание.

Готфрид поёрзал на перине и убежал, не отказавшись всё-таки от яблока. Алёна подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Странное дело: женщины, ждущие ребёнка, часто становятся некрасивыми, покрываются пятнами, лица их обтягиваются кожей и как-то стареют. Но Алёнушка нарушила это правило. Она давно распростилась с лагерной худобой. Тело её обрело упругость – особенно грудка, словно приготовляясь вскормить новую жизнь. Она будто налилась живой силой, забыла страдание. Глаза обновились голубизной, а светлые волосы, вобрав солнце, сияющее над головой, засветились похожим на него сиянием. Как будто в старом, толстостенном доме с небольшими окнами, куда проникает не так-то много света, назло сумраку расцветал огонь небывалой яркости и красоты.

Алёна не знала дома – её не приглашали далеко в его нутро. Обычный её путь пролегал по лесенке с улицы на второй этаж – к себе. Она выходила на улицу, медленно шла вдоль стены дома, а потом по зеленеющей лужайке в светло-синем, с чужого плеча, перешитом под её нынешнюю фигуру широком платье.

Волосы её развевал ветер, да и платье развевалось, как синий парус на зелёном фоне чужого, но всё же земного пространства. Глядя на неё со стороны, можно было только удивляться, спрашивая – что это, кто это, как это? – и, не слушая ответов, любоваться чистой красотой молодости и грядущего материнства.

26

Один только раз прервалась эта изоляция.

Вечером к ней зашла Элла и предложила завтра прокатиться по имению.

– Посмотришь наше хозяйство, – сказала она, – немножко развеешься.

Наутро Алёна вышла, одевшись по-дорожному. Хотя солнце и грело, она надела поверх платья демисезонное пальто – просто на всякий случай. Элла встретила её перед домом на жеребце. Одетая в брюки, похожие на солдатские галифе, в чёрном жакете и в шляпе, похожей на мужскую, она неплохо выглядела – этакий полувоин, уверенно сидящий в седле, только вместо сабли – гибкий хлыст. Рядом стояла понурая лошадка, запряжённая в двуместный возок, а вожжи держал Готфрид.

– Садись, фрау Алле! – сказал он как-то озорно. – Я буду у тебя кучером!

На крыльце, перед которым всё это происходило, никого не было, но когда отъезжали, Алёна заметила в окне второго этажа женскую фигуру, которая резко отпрянула в глубину комнаты.

Сначала они прокатились по красной парковой дорожке, потом выехали на просёлок. Впереди гарцевала Элла, и земля из-под копыт её коня летела навстречу повозке. Готфрид натягивал вожжи, притормаживая, увеличивая расстояние повозки от наездницы. Похоже, паренёк знал своё дело, и Алёна похвалила его.

– Это ещё что, – ответил мальчишка. – Я умею и верхом! Умею запрягать лошадей. И верховых, и в упряжь.

– Наверное, без этого нельзя в деревне? – спросила Алёна.

– А ты где жила? – спросил любопытный мальчик. – В большом городе?

– Нет! – рассмеялась она. – В маленькой деревушке.

– Тоже умеешь запрягать?

– У нас была корова. Я доила её.

– Нормально! – по-взрослому ответил Готфрид. И ещё удивил: – И много у тебя коров?

– Была одна, её немцы чуть не забрали, – ответила Алёна и споткнулась.

– Какие немцы? – спросил пытливо мальчишка.

Она спохватилась, да поздно. Надо было как-то ответить. Она сказала, чуть подумав:

– Военные. Ваши.

– Ваши? – удивился он. Усмехнулся: – Не твои?

– Нет, не мои, – ответила она, и продолжила: – Забрали почти всех коров, тут же их убили.

– А людей? – спросил Готфрид.

– Забирали в концлагерь.

– И там тебя подобрал Вилли? – повторил чьё-то словечко этот мальчик.

– Нашёл, – ответила Алёна, а помолчав, согласилась, – а может, и подобрал. Я погибала.

Дальше они ехали молча. Коляска плавно скатывалась в неглубокие ямины, медленно выкатывалась из них, и горизонт то сужался до ближнего леска, то вдруг отодвигался, открывая чёрный лес вдали.

Чтобы прервать молчание, она спросила:

– А когда ты меня свозишь к Рейну? Вилли так о нём тоскует. Это большая река?

– О! – восторженно воскликнул Готфрид. – Про Рейн нельзя рассказывать. Его нужно просто увидеть. Конечно, свожу!

– Элла хочет показать тебе восточных рабочих, – неожиданно и совсем по-взрослому проговорил Готфрид. – Она хочет, чтобы ты при ней поговорила с ними по-русски.

– Зачем? – вскинулась Алёна. – И почему не предупредила?

– Хочет сделать тебе сюрприз, наверное? – пожал он плечами.

Они миновали один перелесок, другой и подъехали к зданию, похожему на свинарник. Да это и был свинарник. Изнутри барака неслось хрюканье и раздавались какие-то голоса. Элла, ускакавшая далеко вперёд, теперь стояла возле барака, похлопывала хлыстом по блестящему сапогу и говорила кому-то:

– Шнель! Шнель!

Алёна хотела было ей что-то сказать, хотя бы поговорить вначале, но времени для объяснения не осталось.

Из свинарника вышли немолодые женщины в одинаковых резиновых фартуках, которые делали их похожими друг на друга. На ногах у них было что-то вроде калош, надетых на носки или вовсе на босу ногу. Головы были обвязаны платками едва ли не по самые глаза. И это лишало их возраста – будто сёстры рядком стоят.

Держались они поближе друг к другу, выглядели покорно, даже смиренно, словно были обучены вести себя тихо, мирно, без признаков беспокойства.

– Этих работниц привезли с востока, – подошла Элла к Алёне, всё ещё сидевшей в коляске. – Они говорят на славянском языке, но не по-польски. Поговори с ними, развлекись...

Она повернулась к этим женщинам, держась за коляску, и продолжила:

– Посмотри на них! Типичные унтерменши!

– Что это? – спросила Алёна. Она впервые слышала такое слово.

– Недочеловеки!

Алёна сжалась. Она боялась этих женщин. Она знала, что они скажут, если узнают, кто она. А тут ещё Элла с её уверенными повадками, демонстративным превосходством, без всякой жалости.

– Разве же бывают недочеловеки? – удивилась она довольно громко, конечно же, по-немецки.

И вдруг ей ответили – не по-русски, но очень близко к нему:

– Быва-юдзь! Ашче как бываюдзь!

Говорила одна из свинарок, стоявшая в центре. Самая, наверное, старшая, хотя разобраться, кому сколько лет, Алёне было не под силу. Она сошла с коляски, приблизилась к свинаркам. Вздорная мысль явилась к ней, пока она одолевала эти шажки, чтобы подойти к женщинам. А они – все до единой – не на лицо её уставились, а на живот.

– Это жена моего брата, – повысила голос Элла, чтобы её все услышали.

– Откуда вы, женщины? – спросила по-русски Алёнушка, едва сдерживая слёзы. Ей показалось – она снова в концлагере и подошла к своему отряду.

– 3 Беларусци! – ответила всё та же, видать, всё-таки старшая среди них. И без передыху и без всякого смущения спросила:

– А ты, дзеточка?

– Из России.

– Из Москвы? – восхитилось сразу несколько голосов.

– Нет, – ответила Алёна, с трудом понимая, что сказать. Бухнула невпопад: – Из концлагеря...

– Не! – замотала головой старшая, и женский строй зашептался, рассыпался, чуточку разошёлся по флангу. – Оттуда только сюда умолить можно.

– Или в печку! – прибавил кто-то.

– Во-во! А ты... Ишь, какая...

– Верьте – не верьте, – покачала головой Алёнушка и повернулась, чтобы сесть в коляску.

– Тогда, значит, подстилка немецкая, – проговорил ей вслед чей-то жёсткий голос. Она остановилась. И эти женщины за спиной, видать, испугались. Та, старшая, цыкнула:

– Дурная ты голова! Язык покоя не даёт! А если деваться некуда!

– Подеваться всегда есть куда! – заспорил жестокий голос. – Небеса велики! А совесть мала!

– Не завидуй! – крикнула старшая. – Не догонишь!

Когда ехали обратно, и Готфрид, и Элла не раз спросили, что такого наговорили Алёне эти унтерменши. Элла предлагала:

– Хочешь, скажу управляющему! Их выпорют!

Алёна не плакала, нет. Наоборот, глаза будто высохли и горели от сухости. Ей следовало умыться. Вода была в доме и была в свинарнике, конечно, но здесь, на обратном пути, ни ручеёк не протекал, ни родничок не бился. Ей стало жарко. Готфрид взялся поторапливать лошадку.

Алёне стало больно. По ногам что-то полилось. Она испугалась и закричала, и Элла приказала брату, чтоб он гнал как можно скорее. Она же поскачет через поле, чтобы сократить расстояние. Из города вызовут доктора.

И вот тут, пожалуй, Готфрид оказался просто мальчишкой. Он принялся хлестать свою лошадку, а та, сперва нехотя, но постепенно войдя в азарт, вдруг побежала, понеслась, и когда недалеко от имения началась гряда ложков и рытвин, и коляска принялась то взлетать, то сваливаться вниз, Алёнушке стало совсем невмочь, и она закричала, напугав мальчишку и подхлестнув лошадь.

Ребёнка едва спасли. Акушер, приехавший довольно быстро благодаря Элле, кивал головой, восхищался младенцем и поражался: ещё чуть-чуть, какой-нибудь час, даже полчаса, и ребёнок мог бы умереть.

Младенцем оказалась девочка.

27

Это был март того года, когда кончилась война. И с рождением Лизань-ки вся жизнь понеслась вскачь, как там, по дороге от свинарника к усадьбе, когда мальчик, правивший лошадью, не смог уже больше сдерживать её. Во-первых, у неё не было молока. Во-вторых, хозяин имения страшился прихода русских войск. Но пушки гремели где-то на западе, и он радовался этому грохоту. Впрочем, Алёна не говорила с ним об этом.

Всё её существование было посвящено Лизаньке, её купаниям, прогулкам с ней по кирпичной дорожке перед усадьбой и, главным образом, её кормлению. Почти сразу привели кормилицу. Её грудью, подумала Алёна, можно накормить целый детский выводок, если бы такое было возможно. Но поначалу старшие делали всё, чтобы как следует содержать юную маму. Её с дочкой перевели в другую комнату, поближе к господским покоям, с высокими потолками и широкими окнами, чтобы было больше солнца и воздуха. Ей приносили много коровьего молока, воду, даже соки – всё надеялись, что молоко появится. Вот уж когда Алёнушка позавидовала кормилице Грете и посетовала на свои маленькие грудки. Молоко появилось, но его было так мало, что Лизанька без конца требовала добавки.

Гуляя с девочкой – на руках или с коляской, которую достали с какого-то чердака и протёрли до блеска, – Алёнушка часто первой встречала старого почтальона. Усач был неизменно приветлив, обращался к ней исключительно как к фрау Штерн, но не забывал, что она из России, хотя и сомневался, что она русская.

– У вас живёт много немцев, фольксдойче, – сказал он ей однажды. – Наверное, вы из них. И дай вам Бог всяческих удач.

Она отшучивалась, говорила, что просто учила немецкий язык в школе, но старик не верил, отвечал:

– Как хотите! Но то, что говорю я, – лучше. – Будто настойчиво что-то подсказывал ей.

И передавал ей почту: газеты и деловые бумаги на имя герра Штерна, которые Алёна, не вступая в контакт со Штерном, укладывала на специальный столик для почты при входе в каминный зал. Ей даже не приходилось входить в то устрашающее помещение с камином-глазом, всегда взирающим на всякого, кто оказывался там, и с тёмными продолговатыми картинами над книжными шкафами, где нарисованы толпы о чём-то спорящих людей.

Почтальон Франц воевал на прошлой войне и читал, пользуясь своей службой, газеты, которые продолжали выходить. Получалось так, что он излагал доброжелательным слушателям свои соображения, смешанные с правдой. Это он сказал, что русские освободили Польшу и воюют в Германии. Известия старика удручали хозяев, но однажды он произнёс, ничего, видимо, уже не страшась:

– Я всегда говорил, что мы зря идём на Восток.

Топтался, похмыкивая, с кем-то споря.

– Уж если он так хотел, мы и без того заняли всю Европу. Могли бы жить себе припеваючи эту тысячу лет!

– Кто – он? – спрашивала Алёна.

– Фюрер! – удивлялся ей Франц.

Но однажды, в марте же, в самом конце месяца, Франц подогнал свою лошадку, привязал поводья к сиденью и, издалека кивнув фрау Алле, пошёл мимо неё к входу в дом. В руке у него были газеты и ещё что-то. Странно вёл себя нынче почтальон.

Но Алёна гуляла с Лизанькой на руках, без коляски на этот раз, и она пошла дальше по красной полукруглой дорожке, улыбаясь солнцу. Потом услышала, что кто-то в доме протяжно закричал. Такого никогда не было в этой усадьбе, по крайней мере, пока здесь жила она, и Алёна встревожено повернула к крыльцу.

В доме слышались громкие голоса, потом хлопнула дверь, из дома вышел Франц, надевая шляпу, он был весь покрасневший и какой-то вздёрнутый.

– Что случилось, герр Франц? – тревожно спросила она.

Он будто споткнулся.

– О-о! Погиб Вилли. Ваш муж, фрау! Но их сын, понимаете! – и он ткнул большим пальцем назад.

Он больше ничего не сказал, этот странный Франц. Отвязал вожжи, взгромоздился в коляску и уехал. А Алёна всё это время прижимала к себе Лизаньку. Наверное, крепко прижимала, потому что девочка её, спокойно спавшая до тех пор, вдруг закряхтела и заплакала. Алёна села на ступень широкого крыльца, уткнулась лицом в нарядный свёрток – в свою дочь.

Они плакали и плакали – и мать, и дочь, – но к ним никто не подходил. Да они и не ждали никого. Лизанька по неразумению младенческому, а Алёнушка – заглянув в обрыв.

Разве не знала она о нём? Конечно, знала! Ждала приближения к нему, но всеми силами старалась отодвинуть это знание и это приближение. Так часто поступает приговорённый к смерти человек. Замученный тяжелой болезнью, например, он не верит до последнего дыхания в свой конец, полагая это недоразумением, выход из которого, конечно же, где-то есть, просто его никак не найдут, но найти можно!

Но и жизнь!.. Чем она лучше смерти в некоторых, совершенно обыкновенных с виду случаях? Вилли нет – и что делать теперь ей?

Она не знала ничего о своём грядущем. Что будет с Лизой? И что будет с ней? Это были до удивления простые и совершенно безответные вопросы: кто она? И – зачем она? Она сидела, наверное, целый час, пока Лизанька не проголодалась и не заплакала снова.

Алёна достала грудь, дала её девочке. Та недолго почмокала и заплакала снова. Мать помассировала свою маленькую грудь, попробовала сцедить молоко в сторону, но его не было. Она перевернула дочь к другой груди – молоко там было. Но его оказалось очень мало, и Лизанька снова заплакала.

28

Вот с такой стремительной скоростью, как снежная лавина с крыши в её детстве, полетели дни и события.

Нарочно не придумаешь! Но, может быть, самым непереносимым оказалось молчание. Ни в тот день, ни позже ни фрау Эмма, ни герр Генрих, ни Элла не подошли к фрау Алле Штерн и не сказали ей ни слова. Только Готфрид однажды пришёл в комнату Алёны и просто постоял у окна, время от времени вытирая кулаками слёзы.