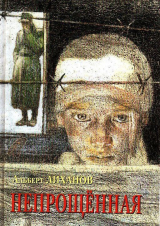

Текст книги "Непрощенная"

Автор книги: Альберт Лиханов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)

И наконец! Идёт война! И все страдают! А ты хочешь уйти от этого страдания! Так пусть тебя настигнет то, что страшнее всего, – не рана, не смерть, а человеческое презрение, которое сильнее даже смерти и смерть молвой людской переживёт.

И вот тогда рядом с девочкой кто-то опустился прямо на снег. Справа и слева. С одной стороны была цыганка, ещё молодая, но постарше, конечно, Алёны. С другой присела капо Ангелина. Они вели себя так, словно их что-то связывало, во всякой случае, цыганка начальницы не страшилась.

– Дай-ка мне ручку, – сказала она, и хотя Алёна противилась, силой притянула к себе её ладонь. И тут же громко, чтобы слышали другие, воскликнула:

– Слушай, красавица!

А дальше прокричала то и так, что Алёнушка никогда не могла забыть:

– Ждёт тебя долгая жизнь! Но трудная и несчастливая!

– Выбирай, – усмехнулась командирша Ангелина. – Жизнь так жизнь. Пусть несчастливая! А можно и без неё обойтись!

Прогнала цыганку. Спросила, к Алёнушке наклоняясь, чтоб никто не слышал:

– Вилли спрашивает, да или нет?

И Алёнушка, опустив голову и помолчав, прошептала сдавленным голосом:

– Да!

17

Наутро она снова оказалась в лазарете для заключённых, но не на больничной койке. Всё та же медсестра, говорящая с акцентом, у которой оказалось немецкое имя Дагмар, дала ей ведро, указала на тряпку и ещё – на койку в комнате для медсестер. Коек было только две, и заправлены они по-человечески, с белыми простынями и хрустящей наволочкой на подушке. На одной поперёк лежало тёплое платье, комбинация, нижнее бельё, на полу – простые туфли без каблуков.

Стонов, криков, да и просто чьих-то голосов слышно не было, и Дагмар предупредила возможный вопрос:

– Если пы польных-х сюта клали, мы пы пез прот-тыха жил-ли! Пон-нял-ла? Здесь действует прирот-тный от-тбор. А т-ты переот-теньс-ся.

Долго размышлять не пришлось. Приехал на мотоцикле с коляской Вилли, усадил в неё, сам ухватился за плечи водителя, и они уехали в знакомый уже Алёнушке дом, пройдя, ясное дело, проверку бумаг на выезде. Номера на её груди уже никто не спрашивал. Да и обычной одежде не удивились.

Алёнушка осталась одна. К вечеру произошло важное открытие. Ещё до возвращения Вилли в дверь постучали и вошла Дагмар. Она улыбалась и медленными, неспешными, растянутыми на согласных, словами объяснила Алёне, что это её дом, точнее, дом её родителей, а Вилли снимает здесь комнату, потому что он сын состоятельных родителей в Германии, и хотя солдатам не полагается получать очень много денег из дому, ему каким-то образом делается исключение.

– Тебе очень везёт, – сказала Дагмар. – Вилли хороший человек, понимаешь? Я наполовину эстонка, а наполовину немка, и я бы была счастливой иметь такого мужа. Поверь мне!

Она помолчала и сказала откровенно, с явной завистью:

– Почему он полюбил тебя?

Появился Вилли. Закрыл дверь, чтобы никто к ним не входил, накинул салфетку на часть большого, грубо сделанного стола, уставил её едой, о которой Алёнушка и представления не имела даже тогда, когда не было войны.

Вино со странным названием на бутылке – “Фрау мильх либе” – “Молоко любимой женщины”, розовая ветчина в прозрачном, колышущемся желе, выпавшая из вскрытой железной банки, чёрные и солёные блестящие ягоды, имени которым Алёнушка не знала вовсе, сыр в вощёной бумаге из круглой красной коробочки. Даже сосиски, которые Вилли молниеносно разогрел, он достал из большой железной банки.

Принёс он ещё и свечу. Невиданно толстую, нерусскую, во всяком случае. Алёнушка таких свечей раньше не видала.

– Ну, вот, – сказал он, когда они сели за стол. – Это наша свадьба, дорогая русская девочка.

В одной руке он держал бокал с вином. Был такой бокал и у Алёны.

– Как жалко, что идёт война! И как было бы здорово, если бы был мир! Мы бы сидели с тобой в красивом ресторане над Рейном. У нас в Дуйсбурге есть очень хорошие рестораны!

Алёнушка моргнула, не понимая, как могла бы она, не будь войны, сидеть в каком-то Дуйсбурге.

– Ну, да! – опустил голову Вилли. – Если бы не война! Не концлагерь этот! Я бы тебя и не увидел! – И прибавил: – На этой земле...

Свечка потрескивала, на тарелках взблёскивала вкусная еда, и Алёнушке явилась совершенно страшная, какая-то голая в своей страхоте мысль: вот она и продаёт душу дьяволу!

Разве она любит этого Вилли? Да она же его просто не знает, да и когда, как могла узнать? Зачем? По совести-то если сказать, она просто спасается, как велела Клавдия. Бежит из ада!

Она подняла бокал, молча чокнулась с Вилли и первый раз в жизни сделала глоток вина. Голова сразу закружилась, будто ей кто-то помог. Кто-то тёплый, живущий внутри неё самой.

Они даже не поели. Стали мужем и женой.

Неужели стали?

Ничего, кроме короткой боли и отвращения, она не испытала. Отвращения к этому Вилли, к самой себе, мерзости и унижения. Он уснул, а она прошла босиком к ведру, стоящему за дверью, присела, опрастываясь, и заплакала, завыла, как воют звери. Да и не звери даже, а – так, мелкие поганые твари...

18

А свадебные угощенья Алёнушка медленно ела одна, утром, когда деревянный дом стих. Изредка, правда, в нём что-то потрескивало, гулко ударяло. Где-то на втором этаже слышались шаги, но они были такими тихими, что можно было вообразить – это осторожно ходят мыши или же здешние привидения.

Алёнушка плакала, плакала без конца, отирала рукавом слёзы, утихала и снова плакала. Может, первый раз в жизни она плакала о себе. Ведь она даже с парнями не зналась, никто её свой, русский, не поцеловал до этого Вилли, и вот она досталась врагу, немцу.

К Вилли она мыслями не могла и не хотела приближаться. Что-то в ней как будто онемело. Казалось, что и Вилли, и всё, что случилось, происходит не с ней, не в её жизни, а с кем-то другим, и не наяву, а в каком-то полусне.

Вечером Вилли принёс сверху патефон и позвал Дагмар – её родители так и не спускались вниз, наверное, не желали мешать молодым. А Дагмар смеялась и была в нарядном, таком глупом розовом платье, и Алёнушке подарила что-то голубенькое. Но это голубенькое болталось на ней, на скелете, только начинавшем обрастать чем-то похожим на плоть, а Вилли ничего этого не видел, не хотел видеть и понимать. Он, глупо улыбаясь, смотрел Алёнушке в глаза и всё время целовал её в лоб.

И чем больше, чем вкуснее ела Алёнушка, чем больше она становилась похожей на женщину, тем с большей жадностью любил её Вилли – и при свете, и во тьме.

И хотя даже самой ей это было отвратительно признавать, она, вопреки своей воле, оживала. Будто просыпалась от долгого дурного сна. Являлась к жизни, окружённой бедой. Бедой, всласть испробованной, если может быть своя сласть у беды. А теперь вот от неё бегущей изо всех сил, во все лопатки удирающей от смерти к жизни, и глупо, конечно же, надеющейся, что такой побег возможен.

Спасаясь душой, выбегая из тьмы во тьму же, но ещё не зная об этом, Алёнушка стала просыпаться как женщина. Однажды, сама того не поняв, обняла Вилли и, кажется, вдохновила его. А на его спине, под лопаткой, она ощутила впадину, целую ямину, заросшую кожей, под которой не было рёбер, и поняла – это зажившая рана.

В тот миг она не пожалела Вилли, скорее испугалась.

Но совсем немного спустя Алёнушка неожиданно ощутила, что ждёт, когда придёт Вилли. Выходить из дома строго-настрого запрещалось, и Алёнушка истоптала всю комнатку, где жили они, иногда выбиралась в большую прихожую, целый холл с холодным, ни разу не зажигавшимся камином, – впрочем, что это за печка, и как она горит, Алёнушка и понятия не имела, в их деревушке о таких чудесах даже не слыхивали. Так что она прохаживалась, и хотя ступала легко, на носочках, доски под ногами пощёлкивали, постреливали, поскрипывали, и совершенно нового свойства одиночество накатывало на неё.

В лагере, который не зря назывался концентрационным, она ни на минуту не оставалась одна. Только теперь ей стало вдруг ясно, что то лагерное многолюдье помогало ей. Все они там были вместе, все на грани жизни и смерти, но – вместе. Теперь она стала сыта, но вдруг, и разом, оказалась одна. И, может быть, это такой обмен у неё вышел: спасение поменяла на вечное одиночество? И поэтому Вилли вдруг становился надеждой. Она ждала его. Хваталась за него, как за соломинку... Не просто и не сразу поняла она тяжёлую правду: он для неё сразу – и спаситель, и губитель.

Ей уж и такое в голову приходило: убежать. Но куда? Было бы это хоть в родных краях, хоть в каких-никаких русских землях, чтобы спросить-то можно было, куда идти. Но тут, где русская речь почти чужая, на первом же перекрёстке схапают и отправят, куда Макар телят не гонял... В другой, может, концлагерь какой. Или на месте пришлёпнут, как комара. Если дома, близ деревеньки, на сельском отшибе, про партизан они не слыхали, то здесь о них и вовсе никто не говорит. А и что скажешь партизану? Жила, мол, с охранником Вилли. Он и ответит: “Пошла вон, подстилка немецкая!” Недели через три Алёнушка почувствовала странные в себе перемены. Ей стало как-то хорошо. Что-то в ней двигалось будто бы. Наверное, мускулы, получившие хорошую еду, стали распрямляться, становиться гибче, наливались жизнью. Странное дело, но у неё и настроение стало меняться.

Всё она знала, всё понимала, всё видела, что делается в какой-то версте от её деревенского окна, вон там, за колючей проволокой, но её почему-то это перестало касаться. Жила и ждала Вилли. И улыбалась, когда он приходил. И во тьме обнимала его, с ужасом и с радостью понимая, что он теперь единственный близкий ей человек.

Вот когда она, наконец, сломалась.

19

Дальше жизнь понеслась вскачь.

Как-то вечером они снова развлекались – Вилли из вежливости танцевал с Дагмар, а сам всё время обнимал Алёнушку, обучая её танго и фокстротам, и Алёнушка вовсю уплетала еду, доставленную им на ужин, и вдруг эта немецкая эстонка нахально сказала:

– Вилли, тепе не каш-шется, что тфоя жена оч-ч-чень мннока куш-шает?

Но Вилли-то понимал по-русски не больше десятка слов. Алёнушка сообразила, хотя и не сразу, с некоторым опозданием, что эти слова предназначены ей. И спросила:

– А что?

Дагмар оставила кавалера, остановила рукой Вилли, который потащил Алёну танцевать:

– Погоди!

Наклонилась к Алёнушке:

– Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, – удивилась Алёна.

– Очень хорошо?

– Очень хорошо.

– А у теп-пя дафно, – и наклонилась к уху Алёны. Та вздрогнула, встала с места, ответила:

– Да сколько здесь живу...

– Теп-пе надо пак-касаться докторру!

И повторила то же самое Вилли. Тот ничего не понял, но озаботился.

– Мне не хочется, – сказал он, – тащить её в лазарет, за проволоку.

– Ну, так притащи доктора сюда! – ухмыльнулась Дагмар.

На другой день, по-немецки чётко, Вилли доставил к ним в комнатку доктора, который, осмотрев Алёну, установил, что она беременна. Это известие походило на ледяной обвал.

Однажды, совсем маленькой, лет пяти или шести, ещё до школы, Алёнушка вышла в начале весны на улицу возле своего дома. Пригревало солнышко, даже, пожалуй, как следует грело, и с крыши сначала падали отдельные капельки, а потом они стали бить всё чаще и чаще и потекли тонкой-тонкой струйкой.

Алёнушка бездумно любовалась этим, смотрела, как льётся вода, и вдруг что-то зашумело наверху. Всё в ней оборвалось, онемело. Ужас, сжавший всю её, объявил, что всё кончено, и холод, падающий сверху, будет всегда, и снег завалит Алёнушку с головой, насмерть.

Но снежная лавина с крыши сошла, Алёнушка открыла глаза. Вокруг всё так же сияло солнце, рядом с лицом лежал снег, и его можно было бы лизнуть, открой только рот. А страх прошёл. Она зашевелилась, задвигала руками, ногами и выбралась из сугроба, едва её не скрывавшего.

Ужас исчез, будто его не бывало, она тогда хмыкнула, не зная, то ли плакать, то ли смеяться, и вот так – полуплача и полусмеясь – выбралась из сугроба. А потом уж рассмеялась над собой, освобождённо и счастливо – ведь на неё не страх упал, а только его шутливое подобие!

Но вот то краткое время – когда на тебя летит снежный вал, заваливаясь за шиворот и ударяясь в лицо, – она запомнила как нечто нежданное, всегда готовое свалиться сверху, вбросить в скорый ужас, после которого хочется и плакать, и смеяться разом.

Она и плакала, и смеялась, пока Вилли, вдруг посерьёзнев, растеряв солидность и уверенность, сначала шагал по их комнате, потом шагал по каминному залу, потом уходил и возвращался, пока не объявил:

– Тебя хочет увидеть мой дядя!

– Кто? – удивилась она.

– Начальник здешних лагерей. Я тебе говорил, что это друг моего отца, но он мой дядя. И они учились с моим отцом в одной школе, только дядя моложе. Я всё устрою. А ты не бойся!

– Ты повезёшь меня в лагерь? – спросила Алёнушка, и вся её душа скатилась к коленкам. Она бы и шага не сделала, приведись ей идти. Лагерный ужас ворвался в неё. Ведь могут вернуть. Теперь-то! Беременную?

– О, нет! – сказал Вилли. – Он приедет сюда.

Настала многодневная пауза. Сначала Алёнушка ждала этого начальника трепеща, едва не теряя сознание. Она не понимала, зачем это всё, нельзя ли как-нибудь без такого ужаса, но Вилли посмеивался. Хотя, заметила она, и не очень уверенно.

– Не бойся! – говорил он. – Раз уж решение принято, то остальное легче.

◊то-то неверное звенело в нём, какая-то неправда. Однажды он усадил её напротив себя, попросил спокойно его выслушать. Обойтись без паники.

– Нам надо жениться. Официально. Этого я добиваюсь от полковника. Он смеётся надо мной. Говорит, что хватит! Каникулы кончились! Я объявил ему о ребёнке. Он говорит – ты сама ребёнок. И я решил, что тебе надо уехать. К моим родителям! Чтобы ты спокойно выносила ребёнка. Родила его в нормальной больнице. А я приеду к вам. Буду делать всё, чтобы этого добиться.

Вот так. Целый план. Невозможные мечтания.

Снова, как при докторовом заключении, – холодный снеговал, непонимание: смерть это или жизнь? Она уже не плакала.

– Тебе надо поучить немецкий! Я хочу, чтобы у тебя была моя фамилия! Понимаешь! Штерн! Алле Штерн! Я добиваюсь документа на это имя. Аусвайс!

Она без конца плакала, оставшись одна. Куда она поедет? Как она станет немкой – ведь Вилли этого хочет? Да и что из всего этого получится? Почему он говорит, будто её отпустили? Кто отпустил? Как? Где хоть одна бумажка, дающая ей свободу?

Всего-то и есть – беременная девчонка, и всё! А вот теперь ещё и имя надо отдать? И фамилию... И бежать?

От кого? Куда?

20

А Вилли тянул. То ли у него не получалось, то ли он чего-то опасался.

Когда они оставались одни, он тоскливо рассматривал Алёнушку и каждый раз спрашивал одно и то же:

– Ты хочешь родить нашу крошку?

Она кивала. Но его это как будто не утешало. Он снова спрашивал:

– Ты хочешь родить нашего сынка? Или дочурку?

– Почему ты не веришь мне? – спрашивала она, и произносила совсем взрослые слова. – А что мне остаётся?

– Если будет девочка, – сказал он ей в тот вечер, – назови Елизаветой, в честь моей бабушки, это она меня вырастила таким дураком. А если мальчик...

Вилли довольно долго молчал, сосредоточенно о чём-то думая, потом медленно, и вроде как не для Алёны даже, проговорил:

– А если мальчик, назови его Иоганн. В честь Гёте... Ты знаешь такого поэта? – И не дождавшись её неуверенного кивка, прибавил совсем тихо, – Только Гёте может выхлопотать нам прощение у будущего...

Поняла ли она его? Вряд ли. Только подумала, что совсем не знает этого человека. И что он может оказаться совсем не похожим на всех других немцев, которых она страшится...

Однажды он сказал так, что сразу стал ей ближе, в один миг. И она опять пожалела его:

– Понимаешь, – сказал он, – я хочу, чтобы после меня кто-то остался. Сын или дочь. А то ведь – война. Раз – и всё кончено. И никого после тебя!..

Он смотрел на неё с какой-то грустной улыбкой, и эта улыбка, наверное, подтверждала, что он не верит в печальный исход. Вилли не раз объяснял Алёнушке, что война закончится так или иначе, и все, кто выживет, продолжат существовать. И солнце не зайдёт, и люди станут работать дальше, любить, рожать детей, виновных накажут, но невинных – большинство, и если ты никого не убил... Тут он умолкал, останавливался, и Алёнушка понимала так, что это относится к нему самому. И верила его словам. Хотела верить. Уговаривала себя поверить.

Она спросила его:

– Почему ты выбрал меня? Мало немок?

Вилли усмехнулся. Помолчав, сказал:

– Сделаю странное признание, хотя ты, наверное, не примешь его. В нём любое слово противоречит другому слову. Первое: я должен поторопиться. У меня нет времени. Второе. Мне стыдно, что я здесь. Лежал бы в окопах – было бы легче. Третье. Я увидел тебя возле мёртвой матери. Это плохо для солдата, но мне стало жалко тебя. И себя.

Опять невесело усмехнулся:

– Да ты ведь всё это знаешь...

Вилли тянул несколько недель, живот Алёнушки стал округляться. О чём-то он разговаривал с Дагмар, однако это происходило наверху, откуда так ни разу и не спустились её родители. Но Вилли туда поднимался, потом объяснял, что заносил продукты, и постепенно стало понятно, что дело не только в этом.

Все эти дни он что-то торопливо писал, рвал бумагу, снова писал, наконец, заклеил написанное в конверт. Получилось что-то пухлое, этакий бумажный брикет.

Дагмар переодела Алёну в своё слегка подправленное пальто, принесла вполне приличную обувь, неновые, но хорошие два платья свободного покроя.

Наконец, они втроём сели за столом в их комнате. Дагмар, видно, требовалась на случай перевода технических терминов, и Вилли объяснил план дальнейших действий.

Сначала он отдал ей аусвайс, с фотографией, которую сделал в этой же комнате дней десять назад чудным фотоаппаратом, умещавшимся в его ладони. По документу её звали Алле Штерн. А в отдельном листке с немецким орлом, который держал в когтях круг со свастикой, значилось, что жена Вилли Штерна возвращается к месту его жительства в предместье города Дуйсбурга, адрес такой-то. Справка от врача подтверждала её беременность. Ещё одна справка, от лагерного лазарета, говорила о том, что Алле Штерн является младшей медсестрой и допущена комиссией к обслуживанию раненых.

Вилли сказал, что завтра уходит санитарный поезд в Берлин. Везут тяжелораненых офицеров. И лагерный доктор, известный Алёнушке, договорился, что в качестве вот такой младшей медсестры в поезд возьмут и её. Надо будет помогать. Жить, пока идёт состав, она будет в купе на четверых, с немецкими медсёстрами. Поэтому не надо много говорить, чтобы в ней не узнали русскую, хотя...

– Ты же похожа на немку! – возмущенно воскликнула Дагмар. – На красивую немку! На красивую беременную немку, которая едет рожать нового солдата!

– Только не это! – воскликнул Вилли.

– Ну, ладно, – не стала спорить Дагмар, – главное, чтобы спокойно доехала! Вот я о чём!

Всё это она произносила по-немецки, без забавного акцента, который возникал у неё в русской речи, и Алёнушка, теперь Алле Штерн, частенько и с улыбкой вспоминала потом эту свою наставницу, совсем-то не намного старше по возрасту, явно завидовавшую её судьбе.

Вот бы кому надо оказаться на моём месте, думала она. И у неё бы всё получилось, у этой Дагмар. Хотя бы потому, что она была наполовину немкой и, таким образом, ехала бы на свою, пусть даже неведомую ей, родину. А Алёна ехала в чужую страну.

Перед посадкой в поезд Вилли дал ей тот самый толстый пакет.

– Это письмо родителям, – сказал он слишком бодро, – оно всё объясняет. Хотя я уже писал им. – И шепнул, прижав её к шинели. – До встречи на Рейне.

Они обнялись и при всех поцеловались. Может быть, это был первый и единственный осмысленный Алёнушкин поцелуй.

Всё её существо было в смятении. И оно, это смятение, походило на русскую зимнюю пургу, на снежную бурю, когда ветер сечёт лицо, не давая говорить, слова невозможны, и только слёзы – одни слёзы! – остаются в человеческой воле... Впрочем, и это ошибка, потому что слёзы выбивает ветер... Они поцеловались – победитель и побеждённая, спасаемая и спасающий, оба – обречённые.

Ох, сколько же она передумала всякого, пока поезд с ранеными немцами, под их крики и под их смерть – многие умирали в пути! – двигался через Кёнигсберг и Польшу в Германию.

Не раз и не два, особенно почему-то ранними утрами и по вечерам, поезд на запад, перед которым раздвигали все остальные составы, обгонял товарняк со знакомыми вытянутыми оконцами под крышей.

Она вспоминала, как Клава подсадила её, чтобы посмотреть, что стало с их поездом, который бомбили наши самолёты, и теперь вглядывалась в эти оконца, зная, что делает. Несколько раз в оконцах этих виднелась рука в полосатой куртке или часть лица: глаза, чаще всего – испуганные, и кусок полосатой шапки...

Поезда с узниками стояли, пропуская скорый литерный, и Алёнушка едва сдерживала слёзы. Мысль, которая её угнетала, была убийственно проста: узников везут в Германию силой, а она едет сама. По какой воле – это выбирать ей. По доброй? Чтобы родить дитя? По злой? Чтобы родить немца? И кто она сама?

Пробовала она думать о любви. Ну, да, Вилли был её первым и единственным, ничего другого она не знала в этом страшном мире, куда её враз, без всяких предупреждений, кинула война. И она выбиралась из смерти – благодаря случайности, благодаря вражескому солдату, который, может быть, один из миллиона этих немцев оказался добрым и любящим человеком – а ведь такого не бывает!..

Любила ли она? Она этого не знала. Да если бы и любила, разве это может быть хоть каким-нибудь оправданием? Но если даже дитя, растущее в ней, и может стать доказательством любви двух взрослых, то сколько бы ещё потребовалось бесчисленных дней и лет покоя и благоденствия, чтобы разницу между русской и немцем, между Вилли и Алёнушкой сравнять вовсе? Сравнять навсегда, как вырубить чертополох, неведомо откуда колющий людей своими колючками?

Она ловила себя на том, что это не её мысли. И удивлялась, что думает о предметах, недоступных человеку с её простенькой судьбой. Но вот – странное дело! – она думала именно так... Любовь или нелюбовь. Она, едущая спастись, и эшелоны с заключёнными. И маменька, маменька, оставшаяся в неведомом поле, на мёрзлой, чужой земле.

Но сама-то! Сама она кто?

21

Видать, их поезд шёл, окружённый почтением.

Остановки были краткими: для смены паровозов – всегда чёткой, без сильных толчков при сцепке, – для загрузки продовольствия и воды.

Когда миновали Польшу, раза три сгружали покойников. От маленьких, аккуратных, всегда жёлтых вокзальчиков к последнему вагону бегом подбегали со свёрнутыми носилками молодые, как правило, солдаты, через несколько минут возвращались, мелко семеня, с носилками уже развёрнутыми, на которых кто-то лежал, с головой укрытый простынёй.

Раза два снимали живых, но особо тяжёлых. Поездные врачи и сёстры не могли надеяться, что таких довезут, и отдавали их в руки врачей местных госпиталей и больниц. Этих выносили из разных вагонов, а не из последнего, который был превращён в покойницкую.

Алёнушка, будто в затянувшемся сне, смотрела на эти торопливые остановки, разглядывала аккуратные мирные станции, дома, как будто все подряд новые, людей, говорящих на языке хоть ей и знакомом, но... всё-таки чужом. Когда говорят по-немецки абсолютно все, без малого исключения, наконец-то начинаешь окончательно соображать, что ты среди чужих. И что ходу назад нет никакого. И тебе остаётся только одно: приспособиться. То есть врать! Всё время, беспрерывно и во всём врать!

А если тебе ещё и созданы все условия, чтобы врать, фрау Штерн?

Впрочем, врать её никто не заставлял. Три соседки оказались на редкость доброжелательными. Как только они разглядели её живот, в них, кроме обыкновенного женского сочувствия, – может, даже и зависти, ведь все они были старше Алёнушки, но никто ещё и не думал о детях, – проснулось что-то ещё, совсем непонятное.

Хельга, старшая по возрасту и субординации, пошушукавшись в коридоре с остальными, как потом сама же и призналась, сходила к начальнику эшелона и предложила, чтобы тяготы поездной службы, которая, конечно, возлагались и на фрау Штерн тоже, они разделили между собой. Потому что она едет рожать солдата рейха.

Благочестивую эту мысль подхватили и остальные сёстры, и немногие женщины-врачи. Да и мужчины разных должностей и званий согласно кивали, узнав о предложении этого сознательного купе. Хельга даже однажды произнесла фразу, в тот самый миг, когда на крохотном вокзальчике местный медсостав принимал носилки, закрытые простынёю, – что, мол, немецкие женщины нарожают новых воинов вместо ушедших навеки.

Это без всякой иронии передала Алёне другая соседка, немка эстонского происхождения, как и Дагмар, но только стопроцентная, – Эва. В первый же вечер она рассказала, как могла с родителями угодить на русский восток, куда высылали всех немцев, живших в СССР, после начала войны. Но им удалось сойти за чехов, и теперь она служила в армии, имела звание младшей медсестры, безумно гордилась этим и, как и Дагмар, мечтала убраться подальше от России, на родину предков. Родители её умерли, она теперь одна, и путь её лежит только на Запад, поэтому она придавала особое значение всем немецким установлениям.

Отношение Хельги и её предложение освободить Алле Штерн от тяжёлой работы с ранеными Эва приняла как благородный девиз, свою гражданскую обязанность, и всячески заботилась о беременной. Но в этом таилась и опасность.

Эва знала русский, что и демонстрировала не раз, когда они сходились в купе вместе. Слава Богу, что сходились редко, – работы было невпроворот, и редко когда ночью все спали одновременно. Уж двое-то почти всегда дежурили возле раненых.

Эвы Алёнушка опасалась по простой причине – чтобы не выдать себя, чтобы она не поняла, что Алёнушка не немка, а русская. Потому Алёна говорила по-немецки короткими фразами. Отдельными словами. Соседки по купе относились к этому с пониманием. К тому же её стало тошнить – несколько раз Алёна стремительно выскакивала из купе.

И они её жалели! А она, освобождённая от ухода за ранеными, брала щётку с длинной ручкой, ведро и шла по вагонам, медленно и тщательно протирая полы. Раненые не обращали на это внимание, но персонал – кто знал о беременности младшей медсестры – ободряли её не раз добрыми словами и даже шутками. Алле Штерн отвечала тихим голосом:

– Данкешён! – Большое спасибо!

Четвёртое место в купе занимала берлинка Линда. Хохотушка, не менявшая своего весёлого настроения ни при каких обстоятельствах, она, узнав, что в Берлине фрау Штерн надо пересесть на Дуйсбург, чтобы ехать дальше на запад, воскликнула:

– Ав поезде есть майор из Дуйсбурга! Может, он знает твою семью?

В Алёнушке всё оборвалось. Документы у неё в порядке, Вилли – её муж, она едет к его родителям. И хотя никто не требовал от неё скрывать своё происхождение, она прекрасно понимала, как переменится обстановка в купе, признайся только, кто она.

Но Линда были из породы упорных вертушек. Она спросила, как зовут мужа Алле, и возвратилась в купе с выпученными глазами.

– Фрау Штерн! – сказала она при Хельге. – Да ваша семья – одна из самых почтенных в Дуйсбурге! Ваш тесть имеет приставку фон – её же носят аристократы!

Алёнушка опустила голову, не зная, как быть. А Линда не успокаивалась:

– Майор сказал, что ваш муж Вилли Штерн должен быть не менее чем полковником!

– Что вы! – встрепенулась Алле Штерн. – Он простой солдат! – И прибавила, подумав: – Он был тяжело ранен на Западном фронте!

– А теперь воюет в России! – как-то торжественно, почти траурно проговорила Хельга. – Честь и слава такому солдату! Отстань, Линда!

– Но майор хотел бы видеть жену Вилли! – не унималась доброжелательница.

– Скажи, – спасла Алёну Хельга, – что её тошнит. Что у неё интоксикация. И она лежит!

И заботливо уложила Алёну, повторяя про себя:

– Полковник, солдат!.. Какая разница? Просто немец!

“А теперь, – подумала Алёнушка, – усади-ка этих подружек вокруг себя да расскажи, что было с тобой на самом деле!”

22

Как и обещала, Линда помогла ей добраться до поезда, идущего в Дуйсбург, купила билет, устроила в купе. Линду даже освободили от выгрузки раненых, только чтобы она могла помочь фрау Штерн.

У фрау же было порядочно рейхсмарок, которыми её снабдил муженёк, и когда она вынула целый свёрток их, сложенных пополам, чтобы заплатить за билет, Линда восхищённо вздохнула. Наверное, окончательно утвердилась в мысли, что имеет дело с богатой аристократкой.

Алёна перехватила этот восторженный взгляд, обращённый к деньгам, и, не зная, правильно ли делает, протянула Линде всю пачку. Та резво отскочила.

– Что вы, фрау Штерн! Как можно, фрау Штерн!

Тогда фрау отсчитала пять или шесть самых крупных купюр, протянула Линде. Та приняла. И сделала книксен. Так же, бывало, приседала Дагмар.

Её глаза светились искренней благодарностью. А ведь Алёнушка была намного младше неё. Лет на пять, самое малое. Так они и расстались – очень доброжелательно улыбаясь друг другу.

Но всё остальное!

Ей нужно было сойти за одну остановку до Дуйсбурга, в его пригороде, а на станции, по инструкции, которую продумал Вилли, следовало выйти на привокзальную площадь, подойти к любому извозчику и сказать, чтобы отвезли до фермы Штернов. Там расплатиться.

Но когда Алёна вышла на небольшую площадь, извозчиков там не оказалось. Растерявшись, она оглядывалась по сторонам, не зная, что делать. Неожиданно увидела изогнутую трубу, что-то вроде русского рожка, и краткую подпись: “Почта”. Зашла туда. Поздоровалась. За простой перегородкой сидел седоусый старик, в ответ приподнявший шляпу.

– Что угодно, фройлян? – спросил прокуренным голосом.

– Мне нужно на ферму Штерна, – сказала она.

– О-о! – без удивления ответил почтальон, – это не ферма, а большое имение! Почему же вас не встретил их кучер?

– Я приехала неожиданно.

Старик поднялся, и только, наверное, тут разглядел, что девушка-то в особом положении.

– О-о! – опять как-то по-старинному удивился он. – Да я вижу, вам надо помочь? – Полюбопытствовал: – А вы откуда?

– Из России, – ответила Алёна.

– Бог ты мой! – воскликнул старик и даже пошатнулся. – И кем же вы им будете?

Алёнушка смутилась и впервые внятно сказала вслух:

– Я жена Вилли Штерна.

Старик так грохнулся на стул, что она вздрогнула.

– Вилли! Мальчик Вилли! Я же его знаю с колыбели! И вы – его жена!

Он как-то сразу переменился, этот старик. Споро поднялся, взял большую сумку, вроде почтальонской, но другого вида, не похожую на русскую – немецкую, из толстой и коричневой блестящей кожи, объявил:

– Я вас отвезу! Мне надо развозить почту. В том числе и Штернам, и я с удовольствием отвезу вас. В качестве, наверное, доброй вести!

Он открыл перед ней дверцу в почтовой перегородке, они миновали одну, другую комнатку, вышли во двор почты, где стояла уже запряжённая в тарантас лошадь.