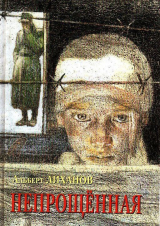

Текст книги "Непрощенная"

Автор книги: Альберт Лиханов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)

– Прости меня, Алёнушка, я-то, дура, подумала, что ты в услужение пошла. А ты и сама тута-ка... Детей-то хоть бы в покое оставили.

Ни Алёнушка, ни маменька ничего ответить не нашлись – Клава уже отошла. Злая, собранная, сильная... Да и что ответишь-то, что тут объяснять надо?

Клавдия сильно от остальных не отличалась. Росту выше среднего, но и не высокая, была она по-мужицки широка в плечах, да и бёдра по-бабьи крепки, мощная грудь, икры ног – широкие и сильные, руки ухватистые, крепкие. И глаза! Чёрные, жгучие, почти цыганские, они Клавдии никак не давали скрывать её чувства. Разве что она их прикрывала когда. А так! Смотрит – будто из двустволки целится, пока не прикроет взгляд свой веками, не отвернёт в сторону. И характер – по всем этим меркам – лобовой, прямой, неуклончивый.

Вроде ничего такого и не сделала Клавдия, слова лишнего не сказала, но как стали раскладываться бабы в бараке, все деревенские улеглись рядом с ней, да и сельские тоже. Но самое удивительное, что и другие, вовсе незнакомые, как-то всё жались ближе и ночевать хотели поблизости от Клавы, бывшей доярки.

У доярок ведь житьё особенное. Подъём на работу ранний, в пять, а то и в четыре утра, и Клавдия уже на ногах, одета и умыта, стоит у барачной двери, молча поглядывает, как бабье стадо сначала оживает, шуршит, просыпается, начинает шевелиться, помыкивать.

Никто её и не выбирал, сама стала старшей по бараку, да и полицаи почему-то обращались к ней, но не всякие команды отдавали, нет. Всё, что касалось работы, места её и исполнения, – тут спорить никто не собирался, а вот остальное – это уже Клавдия толковала. И насчёт мытья, стирки, мыла, хоть самого захудалого, одежонки, какого-нибудь тряпья, ночью укрыться – лето заканчивалось, приближалась осень, – об этом обо всём она спорила со старшим из полицаев, так выразительно всматриваясь в его лицо, что бригада Клавина, теперь по имени “отряд”, была отличаема от остальных. С ней почему-то предпочитали не связываться. И ещё: работал её отряд молча и яростно. Вслед за ней, своей командиршей...

Бог ты мой, сколько они перелопатили земли! Всякий раз, останавливаясь отдохнуть хотя бы на минуту-другую – дальше следовал окрик погоня-лы-полицая, – Алёнушка глядела направо и налево от себя и не уставала удивляться. Ничтожные, маленькие муравьишки, люди копались в земле, и постепенно она превращалась в широкое, углублённое с одной стороны, пространство.

Немцы, проходившие мимо и, как правило, одетые в офицерскую полевую форму, часто повторяли эти слова – линия обороны. Так что отряд доярки Клавы изо всех сил старался откопать для вражьего войска эту их линию обороны.

Но ведь обороны же! Не наступления!

Они копали бесконечный этот окоп два с лишним месяца. Только лопатами. И ладони у всех у них, не раз лопнувшими мозолями иссечённые, покрывались уже и не кожей, а какой-то коркой, почти шкурой, и пальцы на них с трудом разводились, и сами кисти сгибались с затруднением.

Про всё остальное и объяснить сложно. Исподнее превратилось из белья в обноски. Если поначалу мыло ещё давали, то потом оно исчезло вовсе, и умелая Клава по всему лагерю распространила свой бабий опыт: сметали из костров золу, заливали водой, и щёлочью, возникавшей таким способом, стирали потом бабьи свои поддёвки. Тряпья вообще решительно не хватало, но хоть Клавдия и требовала его у полицаев, те руками разводили: до жилья ехать далеко, транспорта нет, и у них самих-то ничего не было. “Жрём и то наравне с вами”, – злился старший. “Но вы-то мужики, – ожесточалась Клава. – Мы же бабы! Совесть поимейте”. Какая там совесть! “Не могу пока, уймись! При первом случае сделаю”.

То ли застали они на этом эскарпе ещё конец лета – начало осени, и поначалу было тепло, и их ещё хоть как-то, но кормили, и доставался с окрестных полей турнепс и кормовая свёкла в прибавок, то ли земля была сухой, а оттого сравнительно лёгкой, то ли силы физические ещё только начинал расходовать каждый живой организм, но первое испытание подневольным трудом Клавин отряд пережил сравнительно благополучно. Никто не умер, не заболел и, в общем, сильно не плакался, про себя-то, конечно, мучаясь, – что же дальше?

В октябре пошли затяжные дожди. Поначалу моросил мелкий бисер, на который не обращали внимания, а земля всё равно набухала, становилась тяжелей. Потом дожди усилились. Обутка, в которой прибыла основная масса женщин, была летней, сапоги взяли единицы, вроде Клавдии, и теперь она угрюмо смотрела не в лица своих отрядниц, а на их ноги. Дошло до того, что дюжина из пяти-то десятков работниц осталась вовсе босой. Среди них маменька.

7

Ах, маменька! Алёнушка всегда ощущала её присутствие перед собой. Маменька, как и папенька, была немногословной, но ласковой и безоглядно любящей, выражая эти свои чувства незаметным к дочке вниманием. Это вовсе не проявлялось в каком-то домашнем услужении – Алёнушка была с детства приучена убирать за собой, стирать и гладить, но и, понятное дело, не только за собой – за всем хозяйством. Она и маменькину одежду стирала, и выходные папенькины хромовые сапоги, пока он был жив, натирала до блеска, и корову доить умела с ранних лет, и поросятам корм задать сноровиста была.

И всё же маменька повсюду над ней была. Отовсюду за ней приглядывала. И не очень расспрашивая, чтобы не сократить дочерину свободу, желала знать и всё знала, даже если и не по Алёнушкиным словам, то по её вздохам или улыбкам, или даже по светлому дочкиному молчанию, которое любящему и бескорыстному материнскому сердцу сказать может и больше, и лучше слов.

Маменькина любовь была всегда опаслива – ведь Алёнушка росла такой светлой красавицей, – и Пелагея Матвеевна часто вздыхала – и ночью, и днём, – тревогу за это переживая. Сказать дочке, чтобы вела себя осторожнее, припрятывала как-то свою красу, берегла её единственному суженому, она считала невозможным – очень было бы это неделикатно. Не сказать – тоже неверно, и несправедливо даже – ведь девочки, да ещё красивые, должны бы знать, что их может ждать, если они окажутся неосмотрительны. И кто же это может сказать доверительнее и сердечнее, чем мама?

Но Пелагея Матвеевна, хотя и не из сильно грамотных, – а может быть, именно поэтому, – блюла деликатную осторожность, охраняя хрупкую свою девочку, и даже в мыслях боялась прикоснуться к тяжёлым темам. Есть такие любящие души.

Однако когда их сунули в кузов и привезли сюда, что-то в Пелагее Матвеевне оборвалось. Каким-то десятым чувством она сразу поняла, что всё кончилось. При этом она не о себе, конечно, думала, а об Алёнушке.

Самой ей не было ещё и сорока, и хотя так вышло по жизни её, что с лопатой она имела дело лишь при посадке и уборке картофеля, и уж никак не на земляных работах, таких вот, как здесь, труда такого да и мозолей она не страшилась.

Да, по деревеньке своей, к могилке мужа, который так недолго с ней побыл, к соседке Клавдии ходила она не спеша, солидно, как мать – хоть и не велика семейства, но красивой дочери. Но солидность эта была принятая, если можно так выразиться, благовоспитанная: до каких-то лет женская порода – просто девчонки, и им можно всё, до каких-то – невесты на выданье, и тут уже есть свои тайные ограничения, до каких-то – молодые жёны, и здесь приходит другое – авторитет хозяйки, чувства любящей женщины, следом же – материнство. Ну, а мать, пусть и молодая, по деревенским понятиям уже должна блюсти неписаный, но важный ход во всём: в разговоре, в отношениях с людьми, в походке.

И хотя ступала Пелагея Матвеевна от самого рождения Алёнушки солидно, как и полагалось, была она ещё сравнительно молодой. Сказать точнее – женщина в расцвете лет. И сил физических – тоже.

В иные времена такие женщины, потеряв мужа к тому же, без оглядки и замуж станут выскакивать, и детей рожать, да и не по разу, забыв, начисто из памяти стерев и свои первые радости, и любовь, и всякие иные воспоминания. Которые, в общем-то, по-божески-то, выдаются один-единствен-ный раз и на всю оставшуюся жизнь. Как бы она ни сложилась.

Вот такой – женой, матерью, а теперь вдовой – была мать Алёнушки Пелагея Матвеевна.

Попавши вместе с дочкой на строительство бесконечного окопа, она, конечно, страдала от ужаса – и днём, и, особенно, ночью, не в силах уснуть на этих широких, деревянных, сбитых для всех полатях, не столько мучаясь от укусов вшей, сколько от горьких дум: что будет с Алёнушкой? И как же она, мать её, повинна, что не сумела ничего сделать, чтобы спасти эту, единственную у неё и покойного Сергея, ценность? Почему не отступила с войсками? Но где они были, эти войска, если она ни одного нашего солдата так и не увидела до сих пор? Ну, почему не убежала к партизанам? Но и пар-тизан-то ведь ни один к ним в деревушку не зашёл. Да и ни одного выстрела в лесу они не услышали.

Хорошо, надо было бы в лес уйти! Ведь уходили же куда-то деревенские мальчишки. Да и Алёна рассказывала, будто учительница Ольга Петровна им в школе твердила – мальчишки пусть убираются. Подальше! Прячутся! Или ещё как!

Ну, а девчонки-то? Вот Алёнушка её, красавица писаная. Что с ней? Куда спрятать её надо было? В какой такой лесной, заколдованный схорон? Не знала этого Пелагея Матвеевна, по ночам все глаза выплакала. А ночи эти, отрядные, разве ночи? Выплакаться – и то нельзя. Алёнушка утром спросит:

– Что ты, маменька? Почему глаза красные?

А она не должна быть слабой. Её обязанность – Алёнушку здесь уберечь, если там, в деревне своей, на воле-то вольной сделать не поспела. Утром, чтоб всякие дочкины вопросы предупредить, улыбалась ей, бодрые слова говорила, и на работе, в траншее этой, всегда рядом с дочкой держалась. Та лопату земли подцепит, мать – две. Потом поняла: не то. Стала с дочкиной лопаты груз сбрасывать. Лопату её цеплять. Говорить:

– Тебе нельзя, доченька! Ты себя побереги! – И улыбалась ей изо всех сил. – Это тебе пригодится. Для продолжения!

– Для какого продолжения, маменька? – наивно спрашивала Алёнушка.

– Да для твоего продолжения, – говорила вкрадчиво мать. Негромко говорила, чтобы лишние не слышали. И перехватив недоуменный взор дочки, будто утверждала солидно: – Для нашего продолжения...

В дождливый день, когда ботинки Пелагеи Матвеевны рассыпались на несоединяемые части и когда к ней, мокрой и растерзанной, подошла Клавдия, а Алёнушка куда-то отодвинулась, она вскинула свои огромные, испуганные глаза на бригадиршу, соседку в прошлом, и дрогнувшим голосом сказала ей:

– Клава! Сохрани Алёнушку! Как можешь, так и сохрани!

Клавдия вгляделась в лицо Алёнушкиной матери, женщины давно и хорошо ей известной, увидела потерянные, широко открытые глаза, в которые сползали капли дождя, и по привычке, укрепленной здесь, в этом странном месте на краю лесной опушки, где строился громадный окоп не для людей, а для пушек, одёрнула Пелагею:

– Сама сохранишь! На то ты мать!

А отворачиваясь, делая шаг в сторону, сама моргнула, смешивая с дождём выкатившиеся слёзы.

Горькое поручение услышала она из уст чужой матери.

8

Их подняли ночью, да они уже и так не спали из-за шума моторов, который нёсся от их громадной канавы.

Промокли все и сразу, едва вышли на улицу, и отряд погнали на этот шум. В полутьме они разглядывали, как множество крытых грузовиков, часто зарываясь в землю, разворачиваются за канавой, сминая невысокие ёлочки, из крытых кузовов выскакивают солдаты, отцепляют от машин орудия и скатывали их в эскарп. Стволы как бы выглядывают из-за укрытия и нацелены вперёд, на невидимого противника.

Грузовики отъезжали, ненадолго останавливались, и в них загоняли рабочих. Среди этих загонял метались и полицаи, но в большинстве тут командовали немцы. И они злобно шипели:

– Шнель – шнель...

Маменьку и Алёнушку чуть было не разделили, а Клавдия и другие деревенские пропали. Хорошо, что не так уж и надолго, хотя напереживались они вдоволь. Грузовики отъезжали один за другим, выстраиваясь позже в колонну, догоняя в пути друг друга.

С Клавой они встретились на тёмном полустанке. Там стояли товарные вагоны, и перед ними разгружались грузовики, тотчас отъезжая. Женщинам приказывали залезать в вагоны, и Клава шепнула, что сейчас самое время бежать. Такой выход пришёл в голову не одной, видать, ей, потому что вдруг раздалась одна, вторая автоматная очередь, и кто-то страшно закричал на путях за вагонами. Потом стих.

Они влезли в вагон. Маменьку трясло, и Алёнушка тряслась тоже, они обнялись, чтобы хоть малость угреться, но не помогало. Маменька была как раскалённая печка, и девочка сказала об этом Клаве. В руках у той был какой-то свёрток, она развернула его, и это оказалась рваная плащ-палатка, а может, просто кусок брезента – откуда только и достала. Маменьку укутали, а босые ноги её Алёнушка гладила, согревала своими ладошками, дула на них, сама трясясь от сырости и холода.

Когда рассвело, поезд остановился, скоро дверь распахнулась и два полицая с криком подняли молочную флягу, от которой шёл съестной дух. Потом кинули с десяток дюралевых мисок и столько же кружек. Какие-то женщины перекинули две наволочки, набитые тряпьём.

– Обуви нет? – крикнула Клавдия. – Дайте обуви!

Ей ничего не ответили, дверь захлопнулась, женщины придвинулись к фляге. В ней бултыхалось что-то вроде супчика – точнее, бурда, конечно. Стали разливать по тарелкам, черпая кружками эту всё-таки пахнущую едой жидкость. Ни ложек, ни хлеба – наливай и пей через край дюралевой посудины.

Маменьке вроде полегчало, и Алёнушка напоила её супом. Стояли они долго. В окна, точнее-то продолговатые щели, наверное, предназначенные для вентиляции, под самым вагонным потолком, виднелись зелёные кроны сосен. Поезд стоял в лесу. И двигаться дальше не торопился. Может, и отстаивался в этом затишье.

Ещё засветло дверь отворилась снова, и с улицы, опять женщины, подали мешок с обувью. Скорее, с остатками того, что обувью было. Клава и здесь приняла командование. Велела всем угомониться, обошла всех и каждого. Первым выдала обутки тем, кто совсем босой. Маменька оказалась среди таких, и Клава сунула ей какие-то невиданные теплые зимние ботинки со множеством петелек для шнурков. Шнурки вот только были на одном ботинке. Ни носков, конечно, ни чулок, но Алёнушка бережно натянула обувь на маменькины ноги. Изнутри было утепление, какой-то, может быть, войлок.

Маменька кивала ей, улыбалась, и Алёна заулыбалась. Ещё ничего не кончилось – наоборот, только всё начиналось, и платья их не просохли, и сверху, из окна, несло холодом, но ботинки всё-таки маменьку согревали, в животе кое-что булькало, – и то, выходило, слава Богу!

В углу кто-то заплакал, даже закричал:

– Не буду! Не надо!

Клава вернулась оттуда растерянной, в руках у нее была изношенная, среднего размера, светлая туфля, в пятнах, и она сказала Пелагее с Алёнушкой:

– Вот ведь! Высохшая кровь!

Они минуту помолчали. Маменька смотрела на свои ботинки, тёплые, зимние, один без шнурка, и губы её шевелились. А потом она стала нагибаться, чтобы ботинки эти снять. Но Алёнушка и Клава перехватили её, ничего даже не сказали, ни словечка, просто укрыли её брезентом, и дочка рядом с мамой легла, обняла её. Маменька убрала ноги в ботинках под брезент. Всем было ясно – обувь с убитых.

9

Поезд шёл и останавливался, и снова шёл, и они уже стали привыкать к этому, как вдруг что-то загудело над головой, потом стало взрываться – справа и слева, слева и справа. Видать, лётчики не могли прицелиться. А поезд, удирая, набирал скорость.

В какой-то миг вагон, в котором они были, будто пригвоздило на секунду. Всех, даже лежащих, поволокло вперёд. В конце состава раздался грохот, колёса не заскрипели, а взвыли железными голосами. Потом их отпустило, затем снова завыли, и поезд встал.

Сначала оглушила тишина, потом послышались немецкие команды, затем смертельный женский вопль.

– Отцепляй! – услышала Алёнушка немецкую команду, а Клавдия сказала ей:

– Давай-ка, мы тебя подсадим, ведь лёгонькая! А ты погляди!

То, что она увидела, полувыглянув в продолговатое, узкое оконце под потолком, нельзя было видеть человеку. Любому, даже очень взрослому и много видевшему. А уж девочке...

Вагон, который находился от них совсем недалеко – ещё через один, – разворотило в щепки вместе с людьми. И на молодых ёлочках, росших вдоль пути, висели розовые гирлянды из человеческих внутренностей, на земле же валялись куски окровавленных тел да тряпки, бывшие платьями и бельём.

Алёнушка не сразу и поняла, что это такое перед ней, но окрестность, поначалу чуточку затуманенная дымом, осветлялась, являя жестокую правду, и она сообразила, что за картину увидела, тоненько вскрикнула, даже коротко пискнула, как подбитый воробей. И как воробушек же скатилась вниз с Клавиных плеч. Едва её подхватили.

Когда Алёнушка пришла в себя, поезд шёл дальше, как показалось, торопливей, скорей, будто убегая от чего-то непоправимого. Она вспомнила увиденное, её заколотило, потом запоздало вытошнило. Чуть позже, когда проснулась после сна, короткого, но глубокого, как яма, в которой ничего не было, кроме черноты, увидела первым делом Клавины глаза – испытывающий, жёсткий, даже жестокий взгляд.

– Забудь! – велела Клавдия.

Алёнушка кивнула и заплакала – слёзы были уже утехой, смягчающей, отодвигающей увиденное. Она чувствовала себя изнурённой, истерзанной, и голова клонилась от какой-то бессильности, будто одолела непомерной длины путь. Клава сказала растерянно:

– Вот ведь!.. – и во всём обвинила себя. – А я-то, я!

Поезд шёл и шёл, и казалось, они никогда никуда не приедут. Потом остановился, двери широко распахнулись и уверенный русский голос крикнул:

– Вылезай!

И вот они вышли. Выбрались. Вылезли, наконец.

Полураздетые, почти разутые женщины. Немногие старики в некоторых вагонах за дорогу обросли бородами и стали ещё старше – дикие существа, худые, с воспалёнными глазами и скрюченными руками. Уже не люди. Женщины были тоже страшны: не мыты, худы и всклокочены, но всё-таки женщин хоть отдалённо, но ещё напоминали.

Мужчин оказалось совсем мало, и их сразу увели, женщин же строили и перестраивали, вписывали их фамилии в книги, разбивали по новым отрядам, и Клава снова стала старшей в группе, куда она же каким-то образом затянула и Алёнушку с маменькой.

Место, куда привезли, сильно отличалось от места рытья эскарпа. Это был настоящий лагерь, обнесённый колючей проволокой, с охранными будками по углам, с крытыми бараками, оборудованными полатями. Давали тут и одежду, но от неё брала оторопь. Полосатые пижамы с номерами на груди.

Эти номера и записывали в книге вместе с фамилиями и именами, адресами, откуда прибыли. И лагерь имел номер, как воинская часть.

– Это мы в Германии, что ли? – спрашивала Клава.

Кто-то проговорил:

– Уже не Россия, ещё не Германия... Но часть СССР!

– Какая же она часть? – не сдавалась Клава.

И правда – ничего тут не напоминало их сторону. Хоть от лагеря до селения, которое виднелось вдали, было не близко, даже отсюда дома с крутыми черепичными, а оттого нарядными крышами ни на что русское не походили.

Работа оказалась всё той же: копать землю. Копать было уже сподручнее. Были кайла – земля здесь каменистая, были тачки, которые таскали немногие старики да женщины посильнее. Были бригадиры-строители, они не отрядами руководили, – у женщин женщины же назначались, – а бетонными работами. Землю-то не просто так рыли, а в ямы ставили крепкие стены из бетона, бетон готовили неподалёку. Получались железобетонные гнёзда, врытые в землю, с полукруглыми низенькими, под землю, крышами, и с продолговатыми узкими бойницами. Доты – долговременные огневые точки. Туда потом должны были втащить пулемёты и стрелять по врагу. То есть по нашим.

Рыли землю и для артиллерии. И тоже бетонировали артиллерийские позиции, потому что пушки должны были стоять тут особенные, дальнобойные.

Все эти знания пришли к Алёнушке и ко всем остальным не сразу, очень постепенно, но пришли, оставляя, однако, равнодушными и её, и, наверное, всех, кто там был, в этом концлагере. Вообще-то в лагере для заключённых, хотя и не осуждённых и не пленных – никто этих женщин не судил и в плен не брал. А конц– означало концентрационный. Сконцентрировано, означало это, собрано, то есть здесь людей много, очень много, этакий концентрат рабочей силы. Или заключённых – разбирай, как можешь.

Выдали обувь: деревяшки с тряпичными креплениями. Их сразу прозвали “стуколками”, потому что подошва была несгибаемая и издавала стук при каждом шаге. Чуть позже, когда выпал снег, дали ещё и куртки, тоже полосатые, и обувь постепенно сменили на какие-то разношенные, больших размеров ботинки. Кто-то пустил слух, что их сняли с расстрелянных красноармейцев.

Утром – подъём до рассвета, весь световой день – на работе, когда стемнеет – в бараки. Мылись с трудом, холодной водой из шланга. Спали каким-то обморочным сном. Ели что-то два раза в день, утром и вечером. Кормёжка на той артиллерийской траншее казалась отсюда объедаловкой.

Наверное, в этом и состоял чей-то извращённый замысел: взять человечий труд, дав за него лишь столько, сколько нужно для воспроизведения энергии, нужной на этот труд. И даже немножко меньше. Ведь все, кто исполнял такую работу, после её завершения больше не требовался. Людей не собирались использовать дальше. А всё же работу требовалось исполнить в срок. Даже быстрее!

Этот срок уже погромыхивал где-то на востоке: необъяснимый весенний гром среди зимы.

10

Маменька противилась болезни изо всех сил.

Порой она совсем хорошо выглядела, улыбалась. Смеяться – этого не получалось, впрочем, и никто вокруг не смеялся, а уж маменька и подавно. Не помнила дочка её хохота ни в прошлой мирной их жизни, ни теперь, – только иногда растянет губы, да и то стеснительно как-то, себя будто бы окорачивая, сдерживая, даже улыбки-то стесняясь.

Если и улыбнётся – для Алёнушки, но тут же и угаснет, тоже из-за дочки. Она и жила-то из последних сил только для неё, запоздало поймёт потом Алёнушка.

Всегда будто бы перед кем-то отвечала за дочку свою – маленькую ростом, хрупкую, с нездешней, не земной, а сверху откуда-то посланной красотой, на которую вот теперь покушается война. А кто, как не мать, вступится за дитя своё?

Алёнушка видела, как маменька старается даже в строй встать так, чтобы заслонить собой маленькую дочку свою, если землю роет, так тоже таким образом, чтобы чужой взгляд собой перехватывать. На всех опасных линиях оказывалась она, избавляя Алёнушку от лишней опасности, даже взгляда, потому что и взгляд охранников был опасен, как выстрел. Почти как выстрел.

Но что-то горело в маменьке, какой-то болезненный огонь то притухал слегка, то вновь разгорался, и она тогда полыхала, пошатывалась, скрывая при этом даже от дочки своё состояние. Алёнушка всё видела, чувствовала, спрашивала Клавдию:

– Что делать?

– Если сказать по команде, – отвечала та, – заберут в лазарет. А оттуда не возвращаются.

И они от маменьки не отходили на земляных работах, до тачки её не допускали, ясное дело, да и лопатой орудовать у неё всё хуже, всё слабей выходило.

– Если бы еда получше! – горюнилась Клава.

Еда была мечтой, сном, сказкой! Кормили их как в эшелоне – два раза в день бурда неясного происхождения и по крохотному кусочку хлеба. А что за хлеб был! Мокрый какой-то, рассыпающийся от резки, будто слепленный из чёрной глины.

Все они, до одного, страдали от голода, все были почти скелеты. Особенно жестоко выглядел их огромный женский барак по утрам, когда сотня женских полутеней становилась к длинной, над железным наклонным жёлобом, трубе, а из трубы, из дырок, в ней проделанных, текла вода, запираемая с конца трубы одним краном.

Полуодетые женщины умывались, даже подмывались тут же, не отворо-тясь и никого не стыдясь: голод и стыд – несовместимые понятия, и вид у них был непотребный, нечеловеческий, неловкий. Это была толпа полуженщин, которые ещё плещут водой, что-то говорят, даже толкают друг друга порой, чего-то меж собой не поделив.

И хотя церемония эта на всю-то сотню занимала не больше десяти-пятнадцати минут, Алёнушка всегда взгляд свой от этой сцены отворачивала. Старалась чуточку попозже присоединиться к ним, потому что пораньше-то – кран был перекрыт. Его открывал старший. Вернее, старшая, хоть тут – не Клава.

Отвела эта Клава в сторону свой стреляющий взор, когда офицер обходил строй, выманивая кандидатуру для надзора над всеми своего же, из заключённых, старшину. Умерила свой характер боевой, который мог бы быть принят за готовность управлять бараком, уклонилась от позорной должности капо...

Выпал снег. Работать стало ещё труднее. К тому же их стали гонять на работы далеко от лагеря. Поначалу возили в грузовиках, и ехали они в них стоя, держась друг за дружку, а крайние цеплялись за брезент. Делалось это, чтобы набить побольше народу в каждую машину, и это были тяжкие поездки. Да ещё по рытвинам и ухабам.

Потом стали гонять пешком. Почти час в одну сторону. Целый день – копать землю, бить кайлом, вгрызаться в известняк. Потом час назад. Пешком. Под охраной.

Слава Богу, что в том бараке, где жила Алёнушка, не было зеркала. Хоть бы какого, самого малого. А то бы, посмотрев в него, она увидела не маленькую красавицу, а малого роста старуху, с чёрными разводьями под глазами, с втянутыми щеками – высохшую мумию. Даже носик, и так-то невеликий, сжался в пуговку или кнопку, а волосы от долгого, уже целые месяцы, мытья без мыла из золотистых превратились в серые, под стать серым полосам лагерной куртки, кем-то задуманных как чисто белые.

Женщины не видели себя, но не отворачивались ведь от других, и Алёнушка ощущала маменьку в самом правдивом той состоянии. И так-то скованная в движениях, сдержанная в речи, маменька теперь, болея, всё больше вроде бы замедлялась. Отставала от других, не успевала за едой, позже других поднималась с постели, трудно умывалась, медленно шла в колонне. Она теперь совсем мало говорила, только одышливо задыхалась, брела, сгибаясь, опустив плечи. Алёнушка с Клавдией всегда теперь шли сбоку от неё, справа и слева. Потом стали поддерживать её. А потом и просто вести под руки.

Дело поворачивалось совсем худо. Алёнушка и Клава отдавали ей свою еду, главным образом хлеб, но маменька отодвигала его или отщипывала несколько крох и сосала их, будто конфеты, улыбаясь в ответ опекуншам своим.

– Ну, маменька! – просила её со слезами на глазах Алёнушка.

– Ну, Пелагеюшка! – уговаривала Клавдия.

Но маменька улыбалась почти блаженно, совсем серые волосы её торчали патлами, выцветшие серые глаза, лицо, старое не по возрасту, покрытое тысячами мелких морщин, обтянутые скулы... Дело шло к концу. Но когда люди ждут худшего, они всегда надеются на что-то. Хотя и надеяться уже не на что.

Но потому, видно, человек и есть человек, что он способен видеть горизонт, как известно, всегда отступающий перед ним. Всё нам кажется, что впереди что-то есть, может быть, нежданно спасительное. Этот горизонт, отступающий по мере нашего к нему приближения, этот великий, может быть, даже божественный обман, своего рода утешение, всегда подаёт надежду. Это своего рода душевная отсрочка. Ведь нам страшно точно-то предсказать беду, подступившую к тебе или твоим близким! И, наверное, лучше уж не знать точного наступления этого мгновения!

В тот раз они шли пешком, колонна растянулась, на плечах несли лопаты и кирки, всё шло по обычаю, по жёсткому расписанию концлагеря, и люди почти привыкли к своей доле.

Колонна двигалась нескоро – отрядами по сто человек, квадрат за квадратом, женщины в полосатых куртках с номерами, под которыми такие же и с теми же номерами полосатые платья, мужчины, всё же отличимые от женщин, как правило, двигались своими отрядами чуть впереди и чуть быстрее.

Справа и слева, впрочем, совсем немногим числом – по одному, по два, часто – рядом, разговаривая между собой, чтобы было веселей, шли охранники, немцы, совершенно уверенные, что эти людские квадраты сами придут, – а не придут, так приползут – к месту работ, потому что именно там их будет ждать дважды в день раздача их паршивой, но всё-таки жратвы.

Квадрат двигался за квадратом, Алёнушка и Клавдия держали маменьку под руку, и Клава неудобно несла на другом плече сразу две лопаты – свою и Пелагеину, мелкий, крупитчатый снежок царапал лица, но земля подстыла и идти было легче, конечно, чем после рыхлого снегопада.

Маменька вдруг тоненько ойкнула и стала валиться вперёд. Лопаты пришлось бросить, остановиться, положить маменьку на землю. Алёнушка подняла её голову на свои колени, звала её.

Сначала громко, удивлённо, потом испуганно, затем, всё поняв, тихо, и плакала, плакала, целуя остывающее лицо.

Колонна, в которой двигались они, ни на минуту не остановилась. Просто женщины, следовавшие за ними, их обходили, изредка восклицали, выкрикивали или вышёптывали междометия: “Ох!” или “Ах!” На большее сил не хватало.

Следующий отряд просто тихо обтёк их – три фигурки; лежащая Пелагея Матвеевна, с руками, которые сложила ей на груди всё умеющая Клава, плачущая Алёнушка на коленях, и надо всем этим Клавдия, крепкая фигура которой выглядела как столб какой, предупреждающий человеческое шествие о необходимости обойти, раздвинуться, хоть взгляд кинуть на горе, которое лежит посреди дороги.

Колонны обошли маменьку с Алёнушкой и Клавдией. Двое солдат, шедших за последним квадратом, остановились перед ними.

– Разрешите похоронить, – сказала Алёнушка по-немецки, поразив охранников.

– О! Ты говоришь по-немецки? – удивился солдат. – Тогда почему ты здесь? Могла бы поискать местечко получше.

– Это моя мать, – сказала Алёнушка, и тот, что был, видать, поопытней, ответил:

– У нас инструкция. Просто отодвиньте с дороги.

– Пожалуйста! – всхлипнула Алёнушка.

Тогда солдат подошёл к остывающей маме, достал из кармана перочинный ножик, не спеша раскрыл его и срезал нашитый на куртку номер.

Он сунул этот клочок ткани в карман, и не сказал уже, а приказал:

– Убирайте с дороги!

И Алёнушка вместе с Клавой, ухватив Пелагею Матвеевну за плечи и ноги, приподняли её лёгонькое иссохшее тело и положили его на обочину.

Алёнушка плакала, Клава перекрестилась, и они пошли догонять колонну.

Первый немец так и не проронил ни слова. А второй всё повторял:

– Шнель, шнель! Надо догнать остальных!

11

Весь этот день маменькиной смерти Алёнушка терзала себя неутихающим укором, без конца спрашивая: почему не отдали в лагерный лазарет? И хотя все говорили, что из лазарета не выходят, а выносят, и не видели они с Клавой ещё ни одной женщины, вернувшейся в барак оттуда, никак не могла она простить себя, что не попробовали! Корила себя: да если уж и умереть, то хоть на какой-нибудь всё-таки койке, а не вот этак! Прямо на зимней дороге!