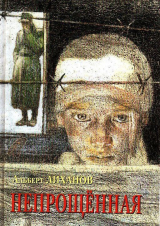

Текст книги "Непрощенная"

Автор книги: Альберт Лиханов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)

Алёнушка даже вскрикнула от радости и сделала первый шаг, кинулась к ним, чтобы приблизиться, даже обнять их, но кто-то крепко схватил её за запястье. Это оказалась Ольга Петровна.

Она послушалась, остановилась, вгляделась в учительниц. Конечно, на лицах изнеможение, тревога, но и платья, и обувь были в порядке, и даже их причёски не выдавали никакой тревоги – учительницы были причёсаны как обычно.

Всё тот же немец спросил, оглядывая лица выгнанных из школы, по-немецки, конечно, но все всё поняли, не зря же с пятого класса Софья Марковна учила их немецкому.

– Ваши учителя?

Первыми закивали Софья и Сара, будто разрешали это подтвердить.

Алёнушка произнесла чуть громче:

– Зер гут дер лерер! – Очень хорошие учителя!

Немец поглядел на Алёнушку, произнес удивлённо:

– Ихъ данке иннен! – Благодарю вас. – Филен данк фюр ире хильфэ. – Большое спасибо за помощь.

Алёнушка смутилась и спряталась за широкую Ольгу Петровну, а та шепнула ей:

– Молчи!

Со всех сторон сельца немцы сгоняли народ. Но это не выглядело страшно. Некоторые из солдат даже шли впереди селян, улыбались, щёлкали семечки, о чём-то шутили по-немецки, и люди, взрослые и дети, не понимая ничего, не зная, страшиться или смеяться, шли к школе. Кроме тех, кто в форме, были тут и дядьки с белыми повязками на рукавах, русские, хотя не свои, прибыли, может, из райцентра. Свой только один – старый мужчина по прозванию Кацавей. То ли фамилия такая, то ли имя, Алёнушке было неведомо. Зато она знала, что он заведовал птицефермой, из грамотных.

Кацавей был чуточку повыше других мужчин с повязками, и хотя такого знака отличия на рукаве не носил, стало сразу ясно, что он у этих-то главный. Подошёл к школе, старшему немцу поклонился, а Ольге Петровне громко, чтобы слышали другие, сказал, кивая на учительниц:

– Их на станции поймали. Чёрт бы их побрал! Даже удрать не могут! А ещё большевички, с партбилетами!

Тем временем другие солдаты, подчинённые тому, кто выстрелил в репродуктор, что-то докладывали ему, так, однако, быстро, что Алёнушка понимала лишь отдельные слова, показывали куда-то за здание, потом поманили Алёнушку. Вернее, на неё указал помощник этого старшего, позвал пойти с ним в школу. Там он повторил раза три:

– Картонен, картонен!

Алёнушка сходила в учительскую и нашла альбомчик для рисования, обложка которого была из картона, довольно плотного и светлого – желтоватого, пожалуй, цвета. Солдат попросил шпагата, но Алёнушка принесла ему скакалку, которая была, конечно, толще шпагата. Однако он обрадовался, стал резать её острым ножом, который выхватил откуда-то из-за пазухи, а ей велел взять карандаш и написать на картоне: “Юден”.

– Что? – не поняла Алёнушка.

– Юден, юден, – засмеялся немец, но она пожала плечами, и тогда немец написал на подвернувшейся тетрадке это слово: “Юден”, – и велел, чтобы девочка написала его на картоне, да поярче, пожирнее.

Алёнушка ничего не понимала. Её просили. Немец довольно приветливо несколько раз повторил: “Битте! Битте!”. Мол, пожалуйста. Ничего не понимая, она переписала это слово: “Юден”. На двух картонках. Но руки дрожали. И сердце билось, вырывалось из груди. Когда она закончила, немец продырявил два верхних края у картонки и привязал половинки скакалки. И к той, и к другой. Позвал Алёнушку:

– Коммен битте!

Когда они вышли, главный немец и его солдаты уже передвинули народ в школьный двор. Там стоял обыкновенный турник. К нему были привязаны две петли. Народ, чувствуя неладное, заметался, зашумел. Вот тут и прогремел первый выстрел. Всё тот же главный дал короткую очередь вверх. От народа требовали покорности. Уже без всяких “битте”.

Все, что произошло дальше, заняло от силы десять минут. Алёнушку шатало, будто ветер на неё налетал. Всё до конца отстояв, она упала без сознания, прямо тут, в школьном дворе, пока Ольга Петровна, сама кое-как придя в себя, не подошла к ней и не перетащила девочку к школьному входу.

А увидела Алёнушка вот что. На Соню и на Сару накинули те самые таблички, которые она написала. На табличках по-немецки обозначилось, что они “юден”. Оказалось, это слово означает “еврей”. Всего-то навсего.

И главный немец сказал:

– Аллес юден капут. – Всем евреям конец.

И произнёс ещё одну фразу, потруднее. Алёнушка-то её поняла, но остальной народ не мог разобраться, и тогда он вежливо попросил перевести сказанное несчастную Софью Марковну. Она отвела взгляд в сторону, от этого немца, помолчала мгновение. Он вежливо повторил:

– Битте!

И она перевела то, что он объяснил народу:

– Мы освободим вас от евреев и коммунистов.

Потом тот, с которым Алёнушка делала таблички, вежливо улыбаясь, накинул Софье и Саре петли, свисавшие с турника. Перед тем учительницам связали руки и поставили на короткое брёвнышко. Оно шевелилось под ними, норовило выкатиться. Соня и Сара громко заговорили, перебивая друг друга. Жаль, что они кричали только по-немецки, наверное, стараясь объяснить этим солдатам, что ни в чём не виноваты. Они не крикнули людям – прощайте! Или что-нибудь такое. Они не просили защиты – что они могли, эти люди, в самом-то деле?

И Алёнушка тоже тогда закричала. Она кричала от беды. От своей собственной беды, только сейчас поняв, что помогла немцам. Что это ведь она, а не они, написала слово “юден” два раза, пусть и не понимая, не зная, что после этого произойдёт, и пусть даже никто, кроме того немца, не видел этого.

Она закричала, как бы продолжая крик Софьи и Сары, которые уже умолкли, качаясь на турнике.

Короткое брёвнышко из-под них выкатил всё тот же ретивый немец, их тела судорожно задёргались, будто они норовили вырваться, у Софии Марковны из открытого рта выполз язык, ноги ещё подёргались в разные стороны и подошвы туфель закачались совсем неподалёку от серой пыли – в каких-нибудь нескольких сантиметрах.

И тут Алёнушка увидела, что по одной ноге Софьи Марковны что-то течёт. И капает в эту серую пыль. А чулки, прочные женские чулки в резиночку, коричневого цвета, чернеют, намокая. По ногам учительницы Сары тоже что-то бежало, струилось, довольно сильно, сливалось на землю. И снова они яростно задрыгали ногами, будто скидывали с себя туфли. Одна туфля с Софьиной ноги сорвалась на самом деле и упала под ноги толпе, будто самое последнее и самое отчаянное доказательство её невиновности.

Люди, окружившие виселицу, отшатнулись, человеческий круг ослаб, а главный немец уже без перевода повторил:

– Мы освободили вас от евреев и коммунистов.

Алёнушка рухнула, точно подкошенная травинка.

8

Очнулась она от чего-то холодного, обмывающего, овевающего её лицо. Оказалось, Ольга Петровна набирает в рот воду из кружки и брызгает ей в лицо, как брызжут, например, на ткань, когда гладят её утюгом.

Алёнушка сжалась и встала на ноги. Голова кружилась, первые шаги она сделала неуверенно, но пришла в себя быстро. Увидела, что толпа разошлась, немцев нет, их машины, пыля, уже были за сельской околицей, а Софья и Сара лежат возле турника, кем-то снятые, освобождённые от петель. Три или четыре старика что-то негромко обсуждали, и девочка не сразу разобрала, что решается вопрос о том, где и как схоронить учительниц. Потом она поняла, о чём они говорят, и опять похолодела. Дядьки считали, что на изготовление гроба нужны струганые доски, а их нет, и кто-то из стариков предлагал разломать забор да и сбить гробы из этого почерневшего материала, другой же возражал, что лучше уж сшить саван из простыней да и закопать таким старинным способом.

Ольга Петровна уже несколько раз велела Алёнушке идти домой, не детское это дело – готовить покойников к загробной жизни, но Алёнушка зачем-то молча не соглашалась, упиралась и снова упала в обморок, но чуть позже...

Старики по требованию Ольги Петровны переложили покойных на простыню, которую взяли наверху, в комнате, где жили Софья и Сара, перенесли учительниц в школу и положили на два длинных стола, за которыми раньше заседал их небольшой педсовет.

Ольга Петровна велела обернуть покойниц лицом вниз, принесла ножницы и принялась, всхлипывая, разрезать их платья сзади. Она точно и не сразу заметила-то Алёнушку – та забилась в угол и почти не дышала. А когда заметила, даже выругалась по-мужски.

– Ну, всё! – проговорила глубоким каким-то не своим голосом. Будто голос её шёл прямо из живота. Каким-то нечеловеческим голосом говорила Ольга Петровна, не повышая его, словно сама себе. – Я их сейчас должна раздеть, потом обмыть. И снова одеть.

Помолчала и прибавила.

– Это пока не для тебя. Иди домой. Хоронить станем утром. В девять соберитесь, кто может.

Но утром, когда Алёнушка и другие старшеклассники собрались у школы, Ольга Петровна сидела на крылечке и качалась из стороны в сторону. Сказала всем, что Софью Марковну и Сару Семёновну похоронили вечером, на краю кладбища, зашитыми в пододеяльники.

Они пошли тихой гурьбой к месту упокоения и нашли невысокий глиняный холмик, без всякого креста, с толстой, лишь оскобленной от коры палкой, вдоль которой, как в тетрадке, химическим карандашом были написаны имена учительниц и вчерашняя дата: “С. М. Моргенштерн, С. С. Гольц”.

Когда они родились и где, никто толком не знал. Поэтому и писать не стали.

Так закончилось Алёнушкино детство.

Часть вторая.

УЗЕЛ

1

А взрослость не заставила себя ждать. Впрочем, если подумать хорошенько, и каждому себя же и про себя повспоминать, почти всякий, пожалуй, согласится, что взрослость не по паспорту к нам является, не враз, не по звону какому колокольному.

Мысли-то взрослые свободно приходят к невзрослым людям, тут удивления нет. И судьба взрослые удары наносит по невзрослым ещё, да и вовсе малым людям, не считаясь с их летами.

Взрослость, пожалуй, это такой узел событий, завязанный, чаще всего, не тобой и не по твоей вине. Но так крепко, так тяжко завязанный, что надеяться не на кого, кроме как на себя, и ты должен, должен, должен, разрывая в кровь руки и душу, во что бы то ни стало развязать его. Чтобы жить вольно и справедливо.

Вот такое, может быть, развязывание, эта иногда бесконечная, пока ты жив, работа для освобождения своего и для достижения любви и воли, и есть взрослость, а?

2

А узел Алёнушкиной судьбы завязывался всё туже. И не сразу, нет, не сразу поняла она это – потом.

Забытая Богом, их деревушка оказалась забытой и врагами. Издалека доносились раскаты грома среди летних дней начала войны, потом они стихли, и всё как будто замерло тоже. Молодых парней, которых не так-то и много водилось в Алёнушкиной деревне, забрала война, а те, что тихо подрастали вслед за ними, тоже исчезали в неизвестном направлении, и об этом никто ничего не говорил – были, да исчезли.

Издалека доходила молва, что где-то в дальних лесах обосновался партизанский отряд, но никаких военных действий не происходило, стояла тишь, даже и до сельца немцы больше не доезжали. А в деревушке они так ни разу и не появились – это просто война ушла на восток.

Не раз, ясное дело, Алёнушка бегала в школу, виделась с Ольгой Петровной, Анне Ивановне кланялась, приходила и на могилку так и не понятых никем Софии и Сары.

Ольга Петровна пояснила Алёнушке, что свидетельство об окончании семи классов она получит, так что беспокоиться не надо ни ей, ни другим девочкам, с которыми она вместе училась, а вот мальчишкам надо куда-то уходить, если ещё не ушли, куда-то прятаться, если не спрятались.

А школа? Школа работать не будет, пока идёт война.

– Вот кончится всё, тогда откроют снова. Кто откроет? Наши? Немцы? Неизвестно.

И прибавила тогда:

– Но я на немцев работать не стану.

Впрочем, учить детей её заставили. И не немцы, а свои же. По слухам, – это Алёнушка сама не видела, – матери пришли в школу и стали просить Ольгу Петровну с Анной Ивановной, чтоб худо-бедно, но учили бы они подрастающих малышей. Пусть хотя бы начальная школа опять заработает.

– Чему учить-то? – мрачно спрашивала Ольга Петровна.

– Арифметике, чтению, письму, – мудро уговаривали женщины. – Остальное пока подождёт.

– Надо разрешение получать, – вздыхала Анна Ивановна.

И разрешение ей принесли, прямо в школу. Село, чтоб не ссориться с немцами, выбрало в старосты всё того же Кацавея, он съездил в райцентр, получил печать и позволение открыть начальную школу. И староста, и Ольга Петровна были из людей немолодых, рождённых до революции. Этот старый заведующий птицефермой ещё при царе окончил церковно-приходскую школу и в активные, да ещё политические, при советской власти никогда не лез, зато теперь вдруг ожил, отдал на смерть двух евреек, вдруг оказавшихся большевичками, тем отличился и новым властям пригодился. А Ольга Петровна год проучилась в учительском институте – всё за той же, за революцией ещё, и бумагу на её имя, разрешающую открыть школу, – слава Богу, что заведующая была до войны беспартийной, – принёс всё тот же староста Кацавей с устным обещанием властей её школу через месяц проверить. Школа снова становилась четырёхлетней и требовалось повесить на стенку портрет Гитлера. Его Кацавей обещал привезти из района. Вот ужас-то!

Вот, наверное, и всё, что знала Алёнушка, с маменькой своей Пелагеей Матвеевной проживая на окраине деревеньки в трёх верстах от сельца. Сохранилась у них коровка, пара поросят, куры с цыплятами, да гусь с гусыней и целым выводком детишек своих, выраставших каждую осень. Да огород, который мог бы и немереным быть, если бы сил хватило. Но откуда много-то сил у двух женщин, из которых одна – почти ребёнок. А конёк их Ермоша, потеряв своего друга и хозяина, впал в тоску, всё время дрожал, и вскорости после смерти папеньки рухнул. Так что лошади и хлопот с ней уже не было.

Еды, кроме хлеба, всегда хватало, а хлеб пекли сами, и было в их домике тепло, тихо, светло, только ходики постукивали. Жили без всякого электричества, без радио, запасы керосиновые батюшка, царствие ему небесное, навозил из села такие, что на лампу, в ограниченное, конечно, время, хватало до сих пор, уже спустя два года после его упокоения.

Вот к батюшке на могилку ходить каждый Божий день и в любую погоду стало для Пелагеи Матвеевны с Алёнушкой печальным и любимым праздником.

Поминать усопших и так-то в крови русского человека. Но когда есть такие обстоятельства, что могилка в ста шагах всего, да в зелёном, нарядным зелёным же мхом уложенном лесочке, а не на кладбище, где сама печаль-то будто дробится на многие и многие кресты и пирамидки, тянет туда бесконечно. Словно какая, ничем лишним не омраченная благодать.

И неизвестно, как назвать это чувство... Поклонение? Скорбь? А может, приуготовление к встрече – скорой или нескорой? В мире, где всё по-другому? Где не надо ничего уже ждать – ни радости, ни печали, и всё, что есть там, за незнаемой чертой, спокойствие и благодать, чего так не хватает людям в этом мире, – таком бренном, таком неверном?..

Вот зимняя дорожка между деревушкой и сельцом. Когда-то по ней нет-нет, да и пробегала лошадка, оставив санный след. А теперь – ровное снежное полотно. И человечий-то след редко прострочит эту белую простынь – деревенские не хотят ходить в село, опасаются встреч с любыми людьми, кроме своих, деревенских и в лицо известных. А сельским – что за дело до всеми забытой деревни?

Покой.

Покой, да временный. Ненадёжный.

До весны.

Или до войны, которая куда-то закатилась.

3

В то первое утро после казни и после кладбища, где упокоились молодые учительницы, Алёнушка прибрела к школе пораньше и, дожидаясь других, как-то случайно, что ли, совсем не думая, что делает, поднялась на второй этаж, где жили Софья и Сара.

Дверь была распахнута, а небольшая комнатка казалась перетряхнутой, будто что-то тут искали. Но если и искали, то в старом бельевом шкафу справа от входа – он был открыт, из него свисало ношеное женское бельё, да на двух кроватях возле окон были скомканы простыни и одеяла.

Шкафчик же прямо напротив входа стоял закрытым, и когда Алёнушка отворила его, то обнаружила в нём упавшую фотографию – её, видать не заметили, впопыхах собирая вещи, да ещё плоский альбомчик, почти тетрадь. На фото были Софья и Сара в кругу каких-то людей, видать, родных, весело улыбались, совсем не похожие на себя.

Алёнушка отложила фотографию в сторону. Потом раскрыла тетрадь в довольно толстом нарядном переплёте из шёлка, цвета тёмно-фиолетового, не бросающегося в глаза. Даже не тетрадь, пожалуй, а альбом.

В тетрадь были вписаны стихи. Она вгляделась в буквы. Стихи на немецком языке. На первой странице, под папиросной бумагой, виднелась каллиграфическая подпись, тоже по-немецки. Это она могла прочитать: “Дорогой Софии Моргенштерн в день её конфирмации от дирекции школы имени Канта”.

Она взяла этот альбом и заодно учебник немецкого языка для 10 класса, надо же!

Фотография, где навеки остались учительницы, – одна любимая, а другая – так себе, – учебник немецкого и альбом со стихами переехали теперь в деревенский шкафчик Алёнушки, который сделал отец своими руками и который совсем не для таких целей был, конечно, предназначен, а для посуды. Что поделаешь, посуда, – да и много ли её было-то у маменьки, – чуть подвинулась, уступив место важным вещам: ведь над всем этим возвышалось не очень ярко напечатанное, но всё же казённое, а значит, ценное свидетельство об окончании Никитиной Алёной Сергеевной семилетней школы.

Алёнушка нечасто брала в руки альбом, но с учебником не расставалась. Когда она громко повторяла слова и фразы по-немецки, маменька всегда вздрагивала и напрягалась, поэтому девочка уходила с ним во двор, а ещё лучше – в лесок, к батюшке, на зелёный нежный ковёр, сшитый кем-то, любящим красоту, из изумрудного мха.

Здесь никто не смущал её повторять слова враждебного языка. Конечно, язык тут ни при чём, ведь Софья Марковна была еврейкой, которую ни за что убили немцы. Но это она же так выразительно повторяла им немецкие слова, объясняя – а вдруг им пригодятся?

И Алёнушка разучивала их, не уставая.

– Вохин (Wohin?) – куда?; дортхин (dorthin) – туда; хирхер (hierher) – сюда; форверц (vorwarts) – вперед; рюквэрц (ruckwarts) – назад.

А “назад” звучит ещё и как “цурюк” – zuruck.

Цурюк – урюк – назад! Легко учиться, когда делать нечего и ничто не мешает. Ничто не отвлекает, кроме... Кроме войны!

Учить все эти слова Алёнушке странным образом помогала память о Софье Марковне. Всё кончено, её нет на свете, но почему же, почему Алёне слышится её всегда вкрадчивый голос, мягкие звуки её речи – ведь ничего другого-то она и не знала о своей учительнице, даже фамилию её прочитала уже на столбике, вбитом в её могилку. Бог ты мой! Моргенштерн! Теперь Алёнушка уже сама была в состоянии понять, что означало это слово в переводе на русский... “Утренняя звезда”. Утро ведь – морген. “Гутен морген”, – говорят, где-то встречаясь между собой, немцы. А штерн – это звезда. Но где же ещё встречаются немцы, готовые сказать “Доброе утро”? Неужели это те же самые солдаты, которые убили учительниц? И они говорят: “Доброе утро”? Кому?..

Алёнушку однажды будто ударило. Почему, подумала она, Софья Марковна, говорившая, что они еврейки, носила немецкую фамилию? Что это означает?

Она даже и не спросила, а сказала об этом маменьке, но та замотала головой от страха и незнания, соединённых вместе: уж она-то не знала и даже знать такого не хотела – подальше от греха!

А в альбоме убиенной Сони, как обнаружила сразу же Алёнушка, и бы-ла-то записана всего лишь одна фраза, всё остальное было чистым, будто кому-то предлагалось заполнить эту пустоту, написать какие-то слова, мысли. Или, может быть, стихи?

Фраза же, написанная, наверное, учительницей в её детстве, выглядела так:

“Nicht vergebens hortest von Kindheit an russiche Laute...”[1]1

“Недаром русские ты с детства помнил звуки...”

[Закрыть]

Это была сложная для Алёнушки фраза, чтобы перевести её, требовалось другое, чем у неё, умение. Три-то последних слова она понимала: в детстве, русские, звуки. Но слова, стоявшие впереди, никак не соединялись в смысл. Так ей и запомнилось: в детстве... русские... звуки...

4

Летом немцы всё-таки добрались и до деревушки. Сначала на околице застрекотали мотоциклы, вслед за ними, покачиваясь на ухабах из стороны в сторону, въехала странная, невиданная, из одних углов и состоящая железная машина. Оттуда выскочили солдаты. Следом двигались два длинных грузовика на больших колёсах.

При въезде один мотоциклист дал очередь в воздух, чтобы, наверное, народ вышел из своих домов. Или разбежался? А потом началось мамаево побоище.

Солдаты со смехом распахивали ворота и ловили всякую живность. Сначала к одному грузовику приладили доски от первого же разобранного забора, и загнали туда, со свистом и криками, трёх или четырёх коров. Уже там, в кузове, закрытом брезентом, раздавались выстрелы, всё утихало – и без слов ясно было, что делалось это для облегчения солдатского труда – загнать в кузов корову и там её пристрелить гораздо легче, чем поднимать на руках тяжёлую тушу.

Потом пошли свиньи. Их гнали пинками, велели хозяйкам помогать, подталкивать к грузовику свою собственную скотинку. Да ещё и уговаривать поросят, чтоб шли спокойнее, не визжали, не убегали в сторону. Свинячий визг, коровий рёв и бабьи крики сливались в дикий вопль. Казалось, кричала вся деревня, всё её население – и человечье, и скотское.

К дому Алёнушки и мамы её немцы приблизились, сильно устав, уже без команд и смеха. Свиней выгнали скоро, увидели и корову. Алёнушка легко поняла, как один солдат спросил другого:

– Что делать с коровой?

– Давай оставим. Уже нет никаких сил. Мы ведь ещё сюда вернёмся, не так ли? За нашей жратвой.

И они захохотали.

Всё-таки была польза, что домишко стоял в конце деревни, – дальше дороги нет, сплошной лес. Ещё год они пережили – спасла их коровушка, да и со всей деревней делились – для детишек.

Вот ведь! Будто налетели коршуны, всё, что могли, забрали и улетели. Снова настала тишь. Да такая, что не поймёшь – что с ними, где они, почему жизнь остановилась, и нет о ней никаких известий? Где-то там идёт война, но о ней ничего не известно. Старики, женщины и дети – вот и вся деревня о десяток изб. Молодые исчезли. Не появляются. Убили, что ли, всех? Все на фронте? А их деревня, да и сельцо – уж такой-разэтакий тупик и угол, куда и сунуться-то некогда – ни тем, ни этим?

Алёнушка приходила в школу, виделась с Ольгой Петровной. Всегда приносила ей то молока, то сметанки, то авоську картошки. И хотя сельцо, где школа, располагало такого-то рода деревенской едой, постаревшая, осунувшаяся учительница дары принимала благосклонно, кивала и пыталась улыбнуться, да плохо у неё это получалось. Будто бы выдыхалась она от чего-то, как выдыхается человек от долгого бега, дальней ходьбы, тяжёлой ноши. Не раз и не два сказала она Алёнушке:

– Не переживу я этого! Да и не хочу...

– Как же! – удивлялась девочка и приводила главное доказательство: – А кто же учить-то станет?

– Нюра, – отвечала Ольга Петровна, имея в виду Анну Ивановну. – Или вот ты?

– Я?

– А что? – не улыбалась, а кивала сама себе Ольга Петровна. – Грамотная, значит, сможешь. Вон Соня-то с Сарой никакими учительницами не были. Одна кончила музыкальную школу, другая – гимназию, а учили ведь... Учили?

– Учили.

– А я, дура, их поругивала! Простите, девочки!

Ничего серьёзного Алёнушка у Ольги Петровны выведать никогда не могла. Хоть и учительница, даже заведующая школой, но плохо Ольга Петровна про войну знала, а от сельского старосты узнавать не хотела. Вроде как тихо в их краю, только вот немцы скот забирают, в райцентре заработал православный храм, и народ туда ходит, партизаны есть, но где-то южнее, на много сотен вёрст. Какая-то тишина. Невоенная совсем.

– Но всё кончится плохо, – повторяла Ольга Петровна. – В какую сторону, не знаю. Мне могут сказать – зачем учила? И мне же могут сказать – зачем не учила... А портрет Гитлера я не повешу, пусть расстреливают!

5

На третий год войны Алёнушке исполнилось пятнадцать лет, а в начале осени, – был сентябрь, – снова явились немцы. Скот их не интересовал, хотя какую-никакую живность народ деревенский восстановил. Теперь, как выяснилось, их интересовали люди.

Жестами они показали, чтобы из дома вышли все: и млад, и стар, и тем, кто ещё был хоть в каких-то силах, приказали пройти и сесть в грузовик. Можно было брать мешочек, котомочку, узелок – с бельём, с мылом, зубным порошком и щёткой. Вот про всё про это объясняла уже Алёнушка. Так получилось!

А просто когда подошли к их дому, и солдат с автоматом на груди стал мучительно, в десятый раз объяснять, конечно, по-немецки, помогая себе жестами, чтоб собрались и выходили. Алёнушка не удержалась и бросила ему по-немецки же:

– Понятно.

Немец обрадовано вздёрнулся, спросил:

– Шпрехен зи дойч? – Говоришь по-немецки?

Она кивнула.

– Гут, гут, – заворковал солдат, несильно взял Алёнушку за запястье, велел, чтоб матушка собирала вещи, а сам отвёл девочку к своему, похоже, командиру.

Всё, что он сказал лейтенанту, девочка поняла, а сказал он про хорошую находку – эту девчонку, которая знает немецкий и может помочь.

Лейтенант был чуточку постарше солдата, выглядел совершенно обычно, ничего злодейского Алёнушка в нём не находила – просто симпатичный парень, только в немецкой форме и говорит не по-русски. Он был в пилотке, в зелёном френче, грыз соломинку, лежал на траве и жмурился от солнца.

– Откуда ты знаешь немецкий? – спросил он доброжелательно.

– Учила в школе.

– О-о! Жаль, что я не учил в школе русский. Не потребовалась бы твоя помощь. А сейчас помоги своим соседям. Переведи людям, что надо им брать с собой. Поедете на земляные работы. Всего-то!

И Алёнушка вновь пошла по деревне рядом с первым солдатом, с тем, который обнаружил её немецкий язык, и всем повторяла одно и то же:

– Едем на земляные работы. Возьмите с собой то-то и то-то.

Все эти люди знали её. С детства самого малого – с младенчества. И была она для них маленькой Алёнушкой. Никто её особенно-то не миловал – таковы деревенские правила. Но все её знали, а её родителей, маменьку Пелагею Матвеевну и отца Сергея Кузьмича, уважали. А потому сейчас, когда она шла рядом с немцем, глядели на неё с какой-то странной надеждой, с потаённой мыслью, что Алёнушка-то не навредит, и все её самые простейшие слова о том, что надо взять с собой, принимали охотно и чуть ли не благодарили. И только возле предпоследнего дома соседка тётка Клава на Алёнушку поглядела безблагодарно, а, напротив, жестоко, и Алёнушка поёжилась от этого взгляда. Почему? Она ведь помогала своим же деревенским людям правильно понять этих немцев, взять с собой, если уж надо ехать на земляные работы, всё, что надо, и ничего не забыть, разве такое – грех? Но Клавдия, выслушав её, сверкнула оком, отвернулась и негромким, ровным голосом, чтобы ничего не заподозрил немец, спросила:

– Что же ты, девочка?

Алёнушке не пришло в голову удивиться или ответить в своё если и не оправдание, то объяснение. Просто слёзы выступили. И она опустила голову.

6

В холодном железном кузове немецкого грузовика, подпрыгивая вместе со всеми на ухабах, подталкивая под себя жидкий узелок с бедным своим скарбом, хватаясь за маму, Алёнушка время от времени поглядывала и на Клавдию.

Та оставила в своём доме совсем старую мать, которую Пелагея Матвеевна упросила следить за их коровой, да и за всем домом. Как и все, кто ехал теперь от дома в неведомую сторону на незнакомые труды, отдали малых детей и живность хоть на кого-то, кто оставался дома.

А у Алёнушки с маменькой никого не было. Палка, припёртая к воротам, охраняла их хозяйство. Выходило, что Клавдия-то ещё имела хоть какую привилегию – живую душу в родном доме. Да двое детей ещё остались у неё – два росточка, мальчик и девочка.

Может, всё это прожевав и осмыслив, да и сравнивая детей своих с Алёнушкой, которую на работы забрали, тётя Клава, – приветливый ведь рань-ше-то был человек, – время от времени искательно поглядывала на неё. Хотела, что ли, загладить как-то свою вину? Да сидела она в конце кузова, и мотало их всех хорошенько, так что было не до того. Не до чувств, не до разговоров.

Ехали они какими-то рывками. В селе к ним в кузов подсадили сразу человек двадцать, стало тесно. Всё женщины да девушки – и все постарше Алёнушки. Несколько старых мужчин. Можно было бы назвать их стариками, да не совсем. Не совсем, в общем, старые старики.

Стоять в кузове не позволялось, выглядывать можно было только на редких остановках, даже для исправления надобностей и то остановились лишь один раз, прямо почему-то в поле. Может, для безопасности?

Постепенно к грузовику присоединился ещё один, и ещё. Или он присоединился к другим – поди пойми. Когда в сумерках подъехали к опушке молодого низенького леса, машин оказалось уже до двух десятков, но на том месте был уже и народ – что-то копали.

Тех немцев, что забирали их в деревне, не оказалось. К машине подошёл небритый мужчина в пиджаке, в сапогах, увоженных глиной, с белой повязкой на рукаве, спросил, откуда они, ничего не понял и указал в сторону подлеска. Там костры, кухня, палатки для первого ночлега. Утром выдали лопаты, и началась работа.

Их просто вывели на окраину леска, вдоль которого были вбиты колышки, протянут шпагат. По этим линиям надо было копать, землю выбрасывать вперёд. Немолодой немец в грязных, как и у полицая, сапогах, строительный, наверное, начальник невысокого чина, объяснял, часто повторяя слово “эскарп”. Как и “шпагат”, это были явно немецкие слова. Похоже, это укрытие для орудия, догадывалась Алёнушка. А раз окоп этот длинный, на много метров, то для множества орудий. Ещё она подумала: “Ох, и стрельба будет!”. Вот и пришла война-то. Вернее, их пригнали к войне.

В лесочке ничего для жизни людей не было. Кого-то направили отрыть ямы для туалетов, строить деревянные будки. Всех мужчин, даже старших, заставили сооружать бараки – это уже подальше, за пару сотен метров, поглубже в лес. Через день-другой стали водить колоннами на ночёвку в эти бараки. А утром – к эскарпу.

Ночевали на деревянных полатях, без всяких подстилок и подушек. Мыться было негде, только умывались, прямо из вёдер, которые наставили как попало. Быстро появились вши. Женщины стали просить помывку. Хоть какую-нибудь, хоть просто у лесного озера. Говорили это полицаям, те отмахивались, но, видать, всё-таки немцам докладывали, и те велели построить на берегу озерка ещё один, банный барак, где женщины и стирали, и сами мылись, и выжаривали вшей возле пары железных печек, привезённых откуда-то полицаями.

Новая жизнь людей меняла не в недели, не в месяцы, а в считанные часы. Некоторые как-то разом собрались. Стали подтянутее, даже крепче. Все тяготы, пока ещё не самые трудные, одолевали, почти их не замечая. Да и выглядели-то эти люди отлично от остальных. Вон тётя Клава-то, соседка, обидевшая Алёнушку. Как только сошли они все из кузова на твёрдую здешнюю землю, подошла к девочке и прямо при матери её, Пелагее Матвеевне, сказала: