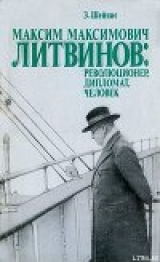

Текст книги "Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек"

Автор книги: 3иновий Шейнис

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)

Глава восьмая

Вашингтонская миссия

7 ноября 1933 года, примерно в те часы, когда на Красную площадь в Москве вступали колонны демонстрантов, на внешнем рейде нью-йоркской гавани бросил якорь океанский лайнер «Беренгария». К лайнеру подошел катер военно-морских сил, и на него спустился полный, среднего роста человек в темном осеннем пальто, модной по тем временам широкополой шляпе и белом кашне. В руках у него были палка и большой портфель. Это был Максим Максимович Литвинов.

Катер, набирая скорость, направился в гавань, и через несколько минут Литвинов сошел на набережную Нью-Йорка. Его сопровождали секретарь коллегии НКИД Иван Анатольевич Дивильковский и заведующий отделом печати Наркоминдела Константин Александрович Уманский.

Так началась вашингтонская миссия Литвинова. Но прежде чем она оказалась возможной, должно было пройти немало времени, а международный авторитет Советского Союза убедительно возрасти.

Владимир Ильич Ленин с первых дней Советской власти пристально наблюдал за политическим курсом Соединенных Штатов, настроениями американцев. 20 августа 1918 года в «Письме к американским рабочим» он писал: «В американском народе есть революционная традиция, которую восприняли лучшие представители американского пролетариата, неоднократно выражавшие свое полное сочувствие нам, большевикам».

В сентябре 1919 года Ленин заявляет, что Советская Россия готова вести самые тесные торговые отношения с Америкой. В чрезвычайно трудные дни, когда Юденич наступал на Петроград, а Деникин подходил к Туле, Владимир Ильич находит время, чтобы ответить на вопросы корреспондента «Чикаго дейли ньюс» И. Левина: «Мы решительно за экономическую договоренность с Америкой, – со всеми странами, но особенно с Америкой».

После того как Литвинов по поручению Ленина обратился из Стокгольма с письмом к Вильсону, Советское правительство сделало следующий шаг для установления контакта с Америкой – направило в Нью-Йорк Людвигу Карловичу Мартенсу документы о назначении его официальным представителем РСФСР в Соединенных Штатах Америки и поручило ему вести переговоры с тамошним правительством.

Один из старейших российских революционеров, в прошлом член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Мартене эмигрировал за границу задолго до Октября. Жил в Германии, в Англии, в 1916 году уехал в Америку. Он сделал все, чтобы выполнить поручение: встречался с государственными деятелями, промышленниками, юристами, конгрессменами, апеллировал к рабочим. В марте 1919 года Мартене обратился с меморандумом к государственному департаменту США: «Я уполномочен моим Правительством, – писал Мартене, – вести переговоры о возобновлении в ближайшем будущем торговых отношений, взаимно выгодных для России и Америки…»

Мартенсу не ответили. Он начал издавать журнал «Совьет Раша», в котором печатались статьи Ленина и декреты Советской власти. Журнал закрыли, а против Мартенса затеяли судебное дело, и он вынужден был скрываться у друзей в Вашингтоне.

В те трудные для Мартенса дни Наркоминдел шлет Людвигу Карловичу официальное письмо с советами и указаниями о его дипломатической деятельности в Соединенных Штатах Америки. На этом письме есть приписка Литвинова: «Держитесь, мой друг. Наши дела будут все лучше и лучше. Будущее у нас. Мы укрепимся, и дело пойдет».

Провокация против Мартенса была организована кругами, которые снабжали оружием и деньгами русскую контрреволюцию. Но разгром интервентов и внутренней контрреволюции отрезвил Европу, заставил задуматься и Америку. И все же США продолжали политику непризнания. Правящие круги не хотели даже понять, что же произошло в России? Информацию о революции они получали от своего посла при царском дворе банкира Фрэнсиса, а он не был самым проницательным дипломатом Америки. Если Ллойд Джордж всерьез думал, что Харьков – это фамилия русского генерала, то и Фрэнсис, находившийся в центре событий в Петрограде, знал о России не больше. После Октябрьской революции он совершенно серьезно доносил по дипломатическим каналам в Вашингтон: «Большевики убивают всякого, кто носит белый воротничок, кто получил образование, кто не большевик».

Правительство Вильсона страшил тот факт, что уже в первые месяцы революции миллионы американцев приветствовали рождение нового государства. Русские революционные эмигранты, оказавшиеся во время войны в Соединенных Штатах Америки, установили тесный контакт с американским рабочим движением и способствовали распространению правды о Советской России.

В ноябре 1919 года Джон Рид составил для Ленина информационную записку о коммунистическом движении в Америке, в которой писал: «Ход русской революции, укрепление власти Советов и, наконец, Октябрьская революция и распространение коммунистического учения по всей Европе породили в Американской социалистической партии широкое движение за пересмотр ее целей и тактики…

Конечно, русские товарищи особенно сильно ощутили первые толчки начавшейся в Европе революции. Именно они и члены других социалистических федераций, объединявших выходцев из России, возглавили работу по пропаганде в партии новых принципов, тактики и методов организации и составили основное ядро левого крыла в [Американской социалистической] партии».

Правящая Америка продолжала тешить себя надеждами на неизбежную гибель большевиков. Вот заголовки газеты «Нью-Йорк тайме» второй половины 20-х годов: 1925 год, 15 ноября – «В России можно свободно воровать, голодать, убивать и умирать»; 1925 год, 26 ноября – «Сибирь пытается стряхнуть гнет Москвы»; 1925 год, 10 февраля – «Россия продает драгоценности, чтобы спасти советский режим»; 1926 год, 30 июля – «Коммунисты в хаосе»; 1926 год, 9 августа – «Войска в Одессе подняли мятеж против московского режима»; 1927 год, 23 ноября – «Промышленность России накануне катастрофы».

В разгар очередной антисоветской кампании в капиталистическом мире разразился тяжелый экономический кризис. Он захватил все страны и все сферы производства, но наиболее страшный удар нанес самой богатой стране капиталистического мира – Соединенным Штатам Америки. 17 миллионов человек оказались за воротами заводов и фабрик. Возле американских городов с их небоскребами выросли трущобы из жести и фанеры. Американцы окрестили их «гуверовскими городками» в честь президента Гувера, который заверял, что справится с кризисом. Он оказался бессильным.

Кризис заставил деловые круги Америки более трезво взглянуть на Советский Союз. В Москву устремились бизнесмены, ученые-экономисты, политические наблюдатели. В июне 1929 года в советской столице появился известный в те времена общественный деятель и публицист Джонсон. Он уже бывал в Москве, опубликовал в американских газетах и журналах серию доброжелательных статей о Советском Союзе и теперь приехал, чтобы встретиться с государственными деятелями. Джонсон беседовал с Калининым о положении советского сельского хозяйства и возможностях советско-американского сближения, об общих проблемах жизни СССР, с Куйбышевым он говорил о советской индустрии, а с Микояном – о советско-американских коммерческих отношениях.

В Америке, особенно в среде ее интеллигенции, растет интерес к Советскому Союзу. Все большими симпатиями пользуется небольшая, но сильная духом американская компартия. Писатели, особенно Драйзер своей «Американской трагедией», ускорили процесс политического прозрения Америки.

В Советский Союз устремляется поток писем. Пишут рабочие и фермеры, писатели и бизнесмены… Почти все эти послания направляются в два адреса: Председателю ЦИК Михаилу Ивановичу Калинину и народному комиссару по иностранным делам Максиму Максимовичу Литвинову. Письма подчас наивные, но в них – сама Америка во всем ее многообразии и сложности. Авторы сообщают, что они требуют от правительства США признания Советской страны.

Роблей Д. Стивенc из штата Пенсильвания писал Калинину, что он симпатизирует Советскому Союзу, будет польщен, если после признания СССР он получит звание почетного консула Советского Союза в Филадельфии, обещает честно служить и, конечно, просит прислать фотографию Калинина с автографом. Брат Стивенса сообщил Калинину, что он окончил Морскую академию американских вооруженных сил, и великодушно предлагал свои услуги в качестве консультанта по морским делам. Писатель Глен Уолтен Блоджет сообщал, что делает все возможное для распространения правды об СССР. И, конечно, тоже просит автограф, ибо у него есть только три русских автографа: Льва Толстого, Максима Горького и Максима Литвинова.

Из секретариатов ЦИК и Наркоминдела неизменно шли доброжелательные ответы всем адресатам. Литвинов проблему автографов решил очень просто: посылал их только конгрессменам, министрам и детям. Для автографов Литвинов заготовил небольшие изящные картонки, вроде визитных карточек, а свою подпись на них ставил вверху, под самым обрезом или слева наискосок. Подпись нельзя было использовать в неблаговидных целях.

Письма американцев отражали настроения широких народных масс. Но сдвиги произошли и в правящих сферах. В июне 1929 года из Соединенных Штатов Америки в Москву приехала представительная делегация во главе с сенатором Тайдингзом. Американцы остановились в гостинице «Националь». Их гидом и переводчиком от Наркоминдела был А. А. Чумак. Юношеские годы он провел со своим отцом в США, там кончил колледж, хорошо знал язык и особенности Америки. Когда Чумак пришел в гостиницу, Тайдингз сказал ему: «Вот уже второй день, как мы находимся в Москве, а восстания все нет». В этих словах было выражено саркастическое отношение к американской прессе, которая ежедневно писала о голоде и восстаниях в советской столице.

Сенаторы были приняты Председателем СНК А. И. Рыковым, председателем ВСНХ В. В. Куйбышевым, наркомом внешней торговли А. И. Микояном и наркомом по иностранным делам М. М. Литвиновым. Сенатор Фэй вел с наркомом путей сообщения Рудзутаком переговоры о концессии на вагоностроительный завод. Ян Эрнестович объяснил ему, что вывоз валюты из СССР невозможен. Тогда Фэй попросил концессию на обувную фабрику, сказал, что «обует всю Россию». Ему вежливо отказали.

Американцы поняли, что Россия далеко ушла вперед и дело теперь не в концессиях, а во взаимно выгодной торговле. Тогда они выразили желание посмотреть страну, сказали, что мечтают увидеть Крым, Кавказ и некоторые другие районы. Наркоминдел ответил согласием, и сенаторы, сопровождаемые Александром Чумаком, начали вояж по Республике Советов.

Летели на маленьком самолете К-4, до Минеральных Вод с остановками добирались целый день. Из окон самолета внимательно рассматривали ландшафт, строящиеся заводы, фабрики, огромные зеленые поля. Все записывали. Из Минеральных Вод уже на другом самолете полетели в Баку вдоль побережья Каспийского моря. Внизу расстилались бескрайние прикаспийские степи, а потом полетели вдоль пляжа, усеянного желтым песком. Сенаторы были в восторге от гигантских просторов, просили пилота сделать фигуры высшего пилотажа. Пилот выполнил просьбу. Они еще больше развеселились, сказали, что в Советской России есть опытные пилоты.

Потом гостей повезли в Гагры, Тбилиси, Сочи, Батуми, Сухуми. Затем в Крым. Они осмотрели Ялту, побывали в Севастополе и вернулись в Москву. Литвинов снова принял американцев, спросил, довольны ли они поездкой. Сенаторы заявили, что в восторге от Советской России. Но если им дадут концессии, то будет совсем хорошо. Литвинов ответил, что концессии СССР больше предоставлять не будет. Надо торговать на основе взаимной выгоды. И надо признать Советский Союз.

В ноябре 1929 года из Америки приехал еще один посланец – знаменитый инженер Хью Л. Купер. Он принимал участие в строительстве грандиозной гидростанции Америки Гранд-Кули. Тогда это была уникальная постройка. Купер приехал консультировать строительство Днепрогэса и посмотреть, на что способны русские. С его мнением считалась официальная Америка.

Американского инженера приняли в Главконцесскоме, договаривались об условиях работы. Потом Купера принял Литвинов. Небольшого роста, веселый сангвиник, американец производил хорошее впечатление. Литвинов поговорил с ним о делах, задал много вопросов о политическом положении Соединенных Штатов, настроениях в стране. Разговор был легкий, непринужденный. Решили все вопросы, связанные с будущей работой Купера в Советском Союзе, а он все не уходит, мнется, чувствуется, что еще что-то хочет сказать. Литвинов это заметил:

– У вас есть ко мне еще какие-нибудь вопросы, господин Купер? Говорите, не стесняйтесь.

Купер несколько смутился, потом сказал:

– С разрешения вашего правительства мне показали Алмазный фонд. На меня он произвел громадное впечатление. Что и говорить, ваше дворянство и цари могли копить драгоценности… Там я видел один портсигар голубого цвета с сапфирами, а в середине алмаз. Это очень красивый портсигар, принадлежал он одному русскому князю… Я буду очень честно работать на Днепрострое и все сделаю очень хорошо. Но когда я закончу строительство, я хочу попросить, чтобы мне подарили этот портсигар. Как вы к этому отнесетесь?

Литвинов хмыкнул:

– Такие вопросы я не решаю. Доложу правительству. От себя могу только сказать, что поддержу вашу просьбу.

Когда Днепрогэс был построен, Купера наградили орденом Ленина и подарили портсигар из Алмазного фонда.

Так постепенно ширились контакты. Америка узнавала Советскую Россию, проникалась к ней симпатией и уважением. Уже нельзя было обойти молчанием успехи Советского Союза. СССР становился могучей державой, и это следовало признать. В Соединенных Штатах заговорили о потенциальных возможностях Советской страны, ее достижениях.

Буржуазный журнал «Нейшн» писал: «Четыре года пятилетнего плана принесли с собой поистине замечательные достижения. Советский Союз работал с интенсивностью военного времени над созидательной задачей построения основ новой жизни. Лицо страны меняется буквально до неузнаваемости… Это верно относительно Москвы с ее сотнями заново асфальтированных улиц, скверами, новыми зданиями, с новыми пригородами и кордоном новых фабрик на ее окраинах. Это верно и относительно менее значительных городов. Новые города возникли в степях и пустынях, не каких-нибудь несколько городов, а по меньшей мере 50, с населением от 50 до 250 тысяч человек. Все они возникли в последние четыре года, каждый из них является центром нового предприятия или ряда предприятий, построенных для разработки естественных ресурсов. Сотни новых районных электростанций и целый ряд гигантов, подобно Днепрогэсу, воплощают в жизнь формулу Ленина: „Коммунизм – это есть Советская власть плюс электрификация…“ Россия начинает „мыслить машинами“. Россия быстро переходит от века дерева к веку железа, стали, бетона и моторов».

В конце апреля 1932 года крупный американский журналист Ральф Барнес, на информацию которого вполне могли положиться официальные и деловые круги Соединенных Штатов, обратился к Сталину с рядом вопросов. 3 мая Сталин ответил на вопросы Барнеса:

«1. Вопрос. В некоторых кругах Америки в настоящее время усиленно обсуждается возможность посылки в Москву неофициального американского торгового представителя в сопровождении штата специалистов для содействия установлению более тесных торговых связей между Соединенными Штатами и СССР. Как отнеслось бы Советское правительство к такой предпосылке?

Сталин. СССР вообще охотно принимает торговых представителей и специалистов других стран, имеющих нормальные отношения с ним… Думаю, что Советское правительство отнеслось бы положительно и к подобному начинанию.

2. Вопрос. …Каков мог бы быть приблизительный размер заказов, который СССР был бы в состоянии разместить в Америке?

Сталин. Трудно назвать заранее цифру, не рискуя впасть в ошибку. Во всяком случае, растущие потребности СССР и громадные возможности промышленности САСШ дают все основания к тому, чтобы размеры заказов увеличились в несколько раз.

3. Вопрос. В некоторых ответственных кругах Америки существует… впечатление, что реагирование советского и американского правительств на дальневосточные события в течение последних семи месяцев обнаружило явное сходство… Каково Ваше мнение по этому поводу?

Сталин. Нет возможности сказать что-то определенное, так как, к сожалению, очень трудно уловить существо дальневосточной политики САСШ. Что касается Советского Союза, то он придерживается и будет придерживаться твердой политики сохранения мира как с Японией, так и с Маньчжурией и вообще – Китаем.

4. Вопрос. Между вашей и моей странами имеется большое различие, но есть и явное сходство… Несмотря на все очевидное различие между американским и советским народами, без сомнения, имеется глубокая симпатия. Ввиду этих фактов нельзя ли было бы создать в умах обоих народов убеждения, что вооруженное столкновение между обеими странами никогда и ни при каких обстоятельствах не должно произойти?

Сталин. Нет ничего легче, как убедить народы обеих стран во вреде и преступности взаимного истребления. Но, к сожалению, не всегда вопросы мира и войны решаются народами… Что касается СССР, то едва ли нужно еще доказывать, что народы СССР, как и правительство СССР, хотят, чтобы «вооруженное столкновение между обеими странами никогда и ни при каких обстоятельствах» не могло иметь места».

Стоял май 1932 года. Мир находился накануне больших и сложных политических событий. Их предвидели уже многие, и особенно один человек, который не только внимательно следил за происходящими переменами, но умел прекрасно их анализировать и делать выводы. Этим человеком был Георгий Васильевич Чичерин.

Георгий Васильевич жил тогда на тихой московской улице, в доме, который когда-то принадлежал банкиру Второву. Как-то вечером Чичерин пригласил к себе бывшего своего секретаря Короткина, который теперь работал в Секретариате ЦИК.

– Знаете, Борис Ильич, – сказал Чичерин, – надо готовиться к переезду.

– Почему? – спросил Короткий.

– Скоро здесь, в этом доме, будет американское посольство, – ответил Чичерин.

– О чем вы говорите, Георгий Васильевич? Ведь мы не имеем дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

– Не имеем, но скоро будем иметь.

На следующий день Короткий рассказал Калинину о разговоре с Чичериным.

– А что же, – ответил Михаил Иванович, – Чичерин прав. К этому идет дело. Думаю, что особняк понадобится для американского посольства. Но Георгию Васильевичу не о чем беспокоиться. О нем мы позаботимся сами.

Вскоре после отъезда Ральфа Барнеса в Москву прибыла американская торговая делегация. Бизнесмены внимательно осматривали Москву. Проехали по Охотному ряду с его низенькими, приземистыми домиками. На Воздвиженке, у приемной Председателя ЦИК, прямо на улице, прислонившись к стенке, сидели крестьяне в лаптях, женщины с плачущими худыми детьми. Неподалеку от Пречистенских ворот только что снесли храм Христа Спасителя, и на площадке близ Москвы-реки через забор виднелись огромные черные ямы, кучи мусора. Американцы задали много вопросов сотрудникам протокольного отдела Наркоминдела, все хотели знать, попросили, чтобы им показали строящиеся заводы. Они изумленно смотрели на пришедших из деревни крестьян, которые тележками вывозили землю из котлована. Спросили, где механизация, машины. Им ответили, что пока механизации нет, но она будет.

В Москве делегацию приняли весьма дружески, не проявляя, однако, излишней торопливости, не делая поспешных выводов относительно ее намерений. Наркоминдел устроил в честь американцев прием.

Делегация возвратилась в Соединенные Штаты, и вскоре в комитет по иностранным делам палаты представителей был внесен проект резолюции: «Поскольку Советское правительство является устойчивым, и поскольку все нации признали и установили дипломатические и торговые отношения с Советским правительством России, и поскольку Советское правительство России неоднократно выражало свое желание установить дружественные отношения с Соединенными Штатами, и поскольку в результате отсутствия дружественных отношений Соединенных Штатов с Советским правительством России граждане Соединенных Штатов отстранены от прибыльного торгового обмена, в котором преуспевают правительства и народы других стран, будет решено сенатом и палатой представителей просить президента США дать указание государственному секретарю вступить в переговоры с Советским правительством России по вопросу об установлении дружественных дипломатических и торговых отношений между США и Россией».

Так утверждения о крахе большевистского режима завершились признанием успехов Страны Советов. Но в Белом доме еще сидел Гувер. Резолюция была отклонена.

В 1933 году президентом стал Рузвельт.

Рузвельту шел пятьдесят первый год. Выходец из аристократической семьи, он рано занялся политикой. В двадцать восемь лет был членом сената штата Нью-Йорк, в первую мировую войну – помощником военного министра. В 1929 году Рузвельт – губернатор штата Нью-Йорк и один из лидеров Демократической партии.

Ему приписывали все лучшие человеческие качества и обвиняли во всех смертных грехах. Его почитали и ненавидели. А когда он умер, его оплакивали не только соотечественники.

Председатель Коммунистической партии США Уильям Фостер писал: «Президент Рузвельт являлся представителем либеральных кругов буржуазии и сам был состоятельным человеком. Он был убежденным защитником капитализма, и вся его политика была направлена на сохранение этой системы. Враги Рузвельта среди капиталистов называли его социалистом, но эти утверждения нелепы. Рузвельт просто пытался спасти капитализм, устранив его некоторые наиболее нетерпимые пороки. Он, безусловно, был против всего того, что могло бы привести к ослаблению экономической и политической власти монополий».

Широта взглядов, здравый подход к решению важнейших проблем мировой политики – эти качества поставили Рузвельта в ряд выдающихся политических деятелей XX века. В США последствия кризиса еще и во второй половине 1933 года давали себя знать. Рузвельт прекрасно видел, что только одна страна избежала дикого хаоса, который захватил весь мир, вызвал голод, самоубийства, рост преступности, отчаяние и страх перед будущим. Он не симпатизировал советскому строю, но внимательно приглядывался к стране, которая сумела избежать несчастий века, следил за развитием советской экономики и политическим курсом СССР. Рузвельт понимал, что страна, занятая мирным строительством, не желает войны, нуждается в кредитах, товарах, специалистах. Установление дипломатических отношений с Советским Союзом завоюет симпатии большинства простых американцев, даст заказы Америке, поможет снизить безработицу.

Осенью вопрос о дипломатическом признании Советского Союза был передан в сенат. Из девяноста шести сенаторов только два выступили против признания.

10 октября Рузвельт обнародовал свое послание на имя Калинина с предложением установить дипломатические отношения. В нем говорилось: «С начала вступления моего в администрацию я считал желательным сделать попытку покончить с теперешними ненормальными отношениями между 125-миллионным населением Соединенных Штатов и 160-миллионным населением России. Достойно большого сожаления, что эти два великих народа, между которыми существовала свыше столетия выгодная для обеих сторон и счастливая традиция дружбы, находятся теперь без практического метода прямого сношения друг с другом. Трудности, создавшие это ненормальное положение, серьезны, но, по моему мнению, не неразрешимы, а трудности между двумя великими народами могут быть устранены только откровенными, дружественными разговорами. Если Вы такого же мнения, я был бы рад принять любых представителей, указанных Вами, для обсуждения со мной всех вопросов, существующих между обеими странами. Участие в таком обсуждении не свяжет, конечно, ни одну из сторон в отношении будущего направления действий, но оно указало бы на искреннее желание прийти к удовлетворительному разрешению соответствующих проблем. Я надеюсь, что такие разговоры могли бы в результате принести пользу народам обеих сторон».

В советских газетах послание Рузвельта появилось 21 октября вместе с ответом Калинина: «Получил Ваше послание от 10 октября с. г. Я всегда считал крайне ненормальным и достойным сожаления существующее в течение шестнадцати лет положение, при котором две великие республики – Союз ССР и Соединенные Штаты Америки – не имеют обычных методов сношений и лишаются тех выгод, которые эти сношения могли бы им дать. Я рад отметить, что и Вы пришли к такому заключению. Не подлежит сомнению, что трудности, если они имеются или возникают между двумя народами, могут быть разрешены только при наличии между ними непосредственных отношений, а с другой стороны, не имеют никаких шансов быть разрешенными при отсутствии таких отношений. Позволю себе еще высказать мнение, что ненормальное положение, на которое Вы справедливо указываете в своем послании, неблагоприятно отражается не только на интересах заинтересованных двух государств, но и на общем международном положении, увеличивая элементы беспокойства, усложняя процесс упрочения всеобщего мира. В соответствии с вышеизложенным я охотно принимаю Ваше предложение о посылке в Соединенные Штаты Америки представителя Советского правительства для обсуждения с Вами вопросов, интересующих наши страны.

Представителем Советского правительства поедет народный комиссар по иностранным делам Литвинов, который прибудет в Вашингтон к сроку/имеющему быть согласованным».

Уже через несколько дней из Вашингтона пришла телеграмма, в которой сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки готов встретиться с советским дипломатом в первых числах ноября, и Литвинов сразу же начал готовиться к отъезду. Решено было ехать через Варшаву, Берлин, Париж, а в Гавре сесть на океанский лайнер. По дороге Литвинову предстояли две встречи, одна из них крайне неприятная. В Берлине были арестованы корреспонденты «Известий» и ТАСС Л. М. Кайт и И. М. Беспалов, которые должны были присутствовать на Лейпцигском процессе Георгия Димитрова и его товарищей. В советских корреспондентских пунктах гестаповцы устроили погром, и Литвинову предстоял разговор с гитлеровским министром иностранных дел Нейратом. В Париже Литвинов должен был встретиться с французским министром иностранных дел Полем Бонкуром и обсудить вопросы европейской безопасности, прозондировать почву относительно позиции Франции в связи с предстоящим вступлением Советского Союза в Лигу наций.

Было много и других больших и малых забот. Методичный, спокойный, Литвинов не забыл и о личном подарке президенту. Выяснив, что Рузвельт коллекционирует модели яхт и особенно марки, он подготовил для него альбом марок, вышедших в СССР за все годы Советской власти.

27 октября Литвинов со своими спутниками выехал из Москвы в Вашингтон через Берлин. Встреча в германской столице на Вильгельмштрассе была короткой. Литвинов предупредил, что Советское правительство ответит контрмерами, если советские корреспонденты не будут незамедлительно освобождены из тюрьмы.

Через несколько часов после беседы советские журналисты были на свободе.

Семь дней шла «Беренгария» через Атлантический океан. Литвинов отдыхал, отрешившись от приемов, встреч, переговоров. Он устроил шахматный турнир, обыграл Дивильковского и был очень доволен.

Как часто ему хотелось забыть вечную настороженность, уехать куда-нибудь в горы, валяться на лужайке, бродить по лесным чащобам. В сущности, ведь ему в жизни так никогда и не удавалось подумать о себе.

Часто вечерами дома он раскладывал на широком диване географические карты, путеводители и отправлялся с сыном в далекие путешествия.

– Ну, – говорил он сыну, – поехали на Занзибар! – И они плыли через Черное море, проливы, Мраморное и Красное моря, ловили рыбу в Баб-эль-Мандебском проливе, знакомились с местными племенами Африки. Потом, забыв обо всем на свете, продирались сквозь джунгли Амазонки или путешествовали по каменистым тропам Сицилии. Иногда низкий, басовитый звонок из кабинета прерывал «путешествие». На этот звонок отвечал сам Литвинов. Возвращался из кабинета, где только что побывал в другом, сложном мире, вновь озабоченный, с трудом стряхивал с себя тяжелые мысли, возвращаясь к игре:

– Ну, Миша, отправились в Стокгольм. Как ты проедешь туда из Москвы?

Один раз он все же совершил такое незапланированное путешествие. После очередного заседания в Женеве услал своего «ангела-хранителя», сказал, что собирается в отель, а сам приказал шоферу ехать в обратную сторону и умчался через горы в Италию.

На границе случилось неизбежное: итальянцы задержали Литвинова. У него не была оформлена виза. Пограничники посовещались, потом тут же набрали букет горных цветов и преподнесли Литвинову. Отдав честь, сказали: «Счастливого пути, синьор министр». И он оказался в Италии.

Три дня он мчался по дорогам, останавливался в тавернах, пил пиво, ел свою любикую чечевицу, бродил по горным деревушкам, смотрел фильмы…

Когда стало известно, что Литвинов приедет в Вашингтон вести переговоры с президентом Рузвельтом, мировая печать оценила предстоящее событие как самое важное за многие годы. В прессе Соединенных Штатов эта тема была одной из ведущих. Газеты много статей посвящали внешней политике Советского Союза, пытались анализировать экономическое положение страны, обращались к истории государства, его политическим деятелям. Печатались материалы, посвященные лично Литвинову.

Еще в октябре из Нью-Йорка в Европу отправилась группа корреспондентов ведущих американских газет, и среди них Уолтер Дюранти, ас американской и мировой буржуазной журналистики 30-х и 40-х годов. По телеграфу на «Беренгарии» были забронированы каюты. Американские корреспонденты прибыли в Гавр, где уже собрались журналисты из других стран, решившие сопровождать советского дипломата в его поездке в Америку.

Литвинов обычно охотно встречался с журналистами, когда возникала настоятельная необходимость довести до сведения мировой общественности важную внешнеполитическую акцию Советского правительства, но всегда помнил о существовании желтой прессы, способной извратить любое слово, любую информацию. Предстоящие переговоры в Вашингтоне – это был как раз тот случай, когда требовалась особая осторожность, а потому он был не очень склонен давать интервью на «Беренгарии».

Дюранти не раз встречался с Литвиновым в Женеве и в других центрах европейской политики и имел возможность узнать особенности его характера: если Литвинов скажет «нет», то уже никакая сила не заставит его изменить решение. Дюранти попытался действовать через Уманского и Дивильковсхого, но те сказали, что народный комиссар не предполагал беседовать на борту лайнера с журналистами. Тогда Дюранти решил обратиться прямо к Литвинову. Он как бы невзначай встретился с Максимом Максимовичем, когда тот вечером в полном одиночестве прогуливался по палубе, сказал, что журналистский корпус, сопровождающий советского дипломата, просит побеседовать с представителями прессы. Литвинов ответил, что предпочитает это сделать позже, в Америке. Тогда Дюранти вынул пригласительный билет на пресс-конференцию советского дипломата: в честь советской делегации журналисты устраивают ленч. Литвинов хмыкнул и взял билет…