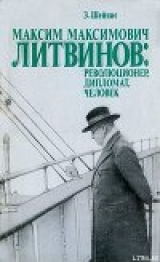

Текст книги "Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек"

Автор книги: 3иновий Шейнис

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)

Иностранные газеты тогда из-за блокады в Москву не поступали. Поэтому, в частности, информация Литвинова представляла особую ценность, она позволила сделать выводы о подлинных намерениях союзников и их дальнейших планах.

Тем временем в Москве стало известно, что союзники намерены добиваться на будущей конференции аннексии Архангельска, Баку и ряда других городов и районов Советской России. Литвинову поручили выяснить все, что возможно, по этому вопросу, немедленно представить в Москву соответствующую информацию и высказать свое мнение, действительно ли такие планы разработаны.

В сущности, в начале 1919 года Литвинов, Боровский и их небольшой полпредовский штат были важным советским дипломатическим плацдармом в капиталистическом мире. Однако он каждую минуту мог оказаться под ударом, что вскоре и произошло.

Шведская политика в ту пору определялась в значительной степени в Париже и Лондоне. Там понимали, что каждый миролюбивый шаг правительства Советской России вызывает к ней симпатии многомиллионных народных масс, уставших от войны. В западных столицах стало известно, что Литвинов завоевывает в Стокгольме симпатии местных политических и торгово-промышленных кругов, а предложение о прекращении интервенции в Россию находит все больше сторонников не только в Швеции, но и в других странах. На Даунинг-стрит с озлоблением следили за деятельностью Литвинова в шведской столице. Клемансо не в меньшей степени опасался его дальнейших контактов с иностранными дипломатами.

Под нажимом Антанты шведское правительство приняло решение порвать всякие отношения с Советской Россией, выслать из страны Литвинова, Воровского и все советское полпредство. 21 января этот вопрос уже был окончательно решен.

Поздно в ту ночь засиделись Вацлав Вацлавович и Максим Максимович. Они составляли ноту шведскому правительству. 21 января утром нота была вручена министру иностранных дел Хелнеру. Напомнив, что между правительствами РСФСР и Соединенных Штатов Америки ведутся полуофициальные переговоры о мире, а в это время шведское правительство высылает из страны советских дипломатов, Боровский писал: «И как раз в этот исторический момент Королевское Шведское Правительство нашло нужным прервать все сношения с Российской Республикой и потребовать отъезда из Швеции ее представителя, лишая таким образом Русское Правительство всех средств сношения с Западной Европой и делая невозможным всякие личные переговоры и способы соглашения». Вацлав Вацлавович просил от имени правительства Российской республики «предоставить право г. Литвинову остаться в Швеции, чтобы дать ему возможность продолжать осуществление возложенного на него мирного поручения». Но не Хелнер решал этот вопрос. 30 января 1919 года все советское представительство во главе с Воровским и Литвиновым вынуждено было покинуть Стокгольм. Они выехали через Финляндию в пломбированном вагоне. Лишь на советской границе вагон открыли.

Р. А. Зарецкая, возвратившаяся из Стокгольма вместе с советскими дипломатами, рассказывала: «Был холодный зимний день. Литвинов выпрыгнул из вагона, глотнул свежего воздуха, размялся. Потом вышел Вацлав Вацлавович, выскочили на морозец все наши сотрудники. Литвинов, глядя на своих уставших от тревог и необычного путешествия друзей, предложил поиграть в снежки. Скатал крепкий снежок и запустил его в советника полпредства, сбил с него шляпу. Тот обиделся, проворчал что-то насчет неудач и плохого настроения.

Литвинов улыбнулся, громко сказал: «Товарищи, наступление продолжается».

Предложение Советского правительства начать переговоры о мире породило цепную реакцию, которая проявлялась тем активнее, чем успешнее были действия Красной Армии.

Вильсон все же не отказался от намерения установить контакт с Советской Россией. После отъезда Литвинова из Стокгольма пришлось искать новые пути для установления связи с Москвой, чтобы договориться о конференции на Принцевых островах. Конечно, со стороны Вильсона это была вынужденная дань мировому общественному мнению, которое все энергичнее выступало против политики интервенции. Своеобразным ответом на миссию Литвинова в Стокгольме, где он вел переговоры с американским представителем Буклером, была поездка начальника отдела политической информации при американской делегации на Парижской мирной конференции Уильяма Буллита в Советскую Россию.

В первой декаде марта 1919 года американский дипломат прибыл в Москву. Буллит приехал с конкретной целью: узнать, на каких условиях большевики согласны начать переговоры о мире.

Переговоры с Буллитом вели Чичерин и Литвинов. 11 марта Буллита принял Ленин. В результате переговоров был разработан согласованный текст мирного соглашения.

Буллит уехал в Париж, где и передал Вильсону предложения, срывавшие замыслы Антанты. В проекте соглашения Советское правительство выражало согласие на территориальное размежевание между всеми фактическими правительствами, образовавшимися на территории России, при условии немедленного прекращения вооруженной интервенции, увода иностранных войск и возобновления торговых отношений.

Вильсон и Ллойд Джордж не могли не знать, что все правительства на территории России, кроме Советского правительства, держатся на иностранных штыках, и, как только интервенты уйдут, эти правительства рухнут. Однако к моменту возвращения Буллита в Париж обстановка изменилась. Началось наступление Колчака, и на Западе потеряли интерес к проекту.

Таков итог переговоров, окончательно похоронивших идею созыва конференции на Принцевых островах. Но сам ход переговоров с Буллитом нуждается в некотором уточнении. Дело в том, что документ для президента Вильсона был составлен Литвиновым и частично дополнен Лениным, а затем вручен американскому дипломату. Выяснилось это через двадцать семь лет после переговоров с Буллитом, когда был поднят ряд архивных документов в связи с подготовкой четвертого издания Сочинений В. И. Ленина.

19 декабря 1946 года директор Института Маркса – Энгельса – Ленина В. С. Кружков для выяснения некоторых исторических фактов обратился к Литвинову со следующим письмом:

«Уважаемый Максим Максимович.

Ввиду того, что Вы принимали непосредственное участие по выработке «Проекта договора с Буллит 12.III. 1919 г.» (опубликован в «Правде» № ПО от 23.V.1919 г. и вошел в Сочинения В. И. Ленина, 3-е изд., том XXIII, с. 509–510), присутствовали при беседе Ленина с Буллит и лично, вместе с Чичериным, вручали Буллиту текст предполагаемого мирного предложения союзных и ассоциированных правительств, Дирекция Института Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП (б) обращается с просьбой – сообщить, какое участие в выработке этого проекта принимал В. И. Ленин и может ли этот документ считаться ленинским».

27 января 1947 года Литвинов ответил директору ИМЭЛ:

«Уважаемый Владимир Семенович,

я находился в больнице и поэтому не мог сразу ответить на Ваше письмо от 19 декабря.

Насколько мне помнится, документ, о котором Вы запрашиваете, не был составлен лично Лениным, а набросан мной по обсуждении мной с Лениным предложений, привезенных Буллитом. Документ был, конечно, одобрен Чичериным и Лениным. Возможно, что он включает некоторые поправки и изменения, внесенные Лениным».

16 марта 1948 года к Литвинову снова обратились с письмом, просили еще раз уточнить историю вопроса. Литвинов 18 марта того же года ответил: «Насколько помню обстоятельства переговоров, проект мог быть составлен мною по указаниям Владимира Ильича… Думается мне так потому, что составлению проекта предшествовали мои длительные переговоры с Буллитом, в результате которых и наметилось содержание документа».[35]35

Проект договора с Буллитом от 12 марта 1919 года не вошел в четвертое и пятое издания Полного собрания сочинений В. И. Ленина.

[Закрыть]

Иллюзии западных держав, связанные с наступлением Колчака, вскоре рассеялись, а советские предложения остались в истории как еще одно свидетельство мирных планов ленинского правительства в тяжкую пору интервенции и гражданской войны.

Вскоре после завершения переговоров с Буллитом Литвинов по совместительству был назначен членом коллегии Народного комиссариата государственного контроля. В ЦК партии хорошо знали Литвинова, его умение рачительно хозяйствовать. У всех еще была свежа в памяти его деятельность в Женеве, Цюрихе, Лондоне, где он ведал финансами «Искры» и партийной кассой. Это в значительной степени и определило решение Совнаркома о назначении Литвинова в органы государственного контроля. Первым его шагом было создание Центрального бюро жалоб. Вскоре бюро жалоб появились во всех центральных учреждениях, в 20-х и 30-х годах они сыграли большую роль в борьбе против бюрократизма.

Теперь Литвинов делит свое время между двумя Народными комиссариатами. Домой он приходит поздно и сразу же – за газеты. Из здания «Метрополя» Литвинов уже переехал в дом на Софийской набережной. Скоро из Лондона должна приехать жена, и Литвинову предоставили квартиру из двух небольших комнат. Вечерами к нему иногда заходят старые друзья по эмиграции. Он видится с А. И. Свидерским, Клышко, особенно часто бывает у Александра Дмитриевича Цюрупы и у Камо. Иногда Литвинова можно видеть в театрах и на концертах.

Протоколы заседаний Совета Народных Комиссаров свидетельствуют, что Литвинов бывает почти на каждом заседании, видится с Владимиром Ильичем.

Не было второстепенных вопросов для вчерашних ниспровергателей, ставших созидателями нового мира. Вопросы решались самые разные – о кооперации, о мерах борьбы с хищениями проволоки на улицах Москвы, о засыпке семян в отдаленных районах Республики, о помощи жертвам еврейских погромов, о борьбе со спекуляцией и сыпным тифом… Все это касалось государственного контроля, и Литвинов погрузился в круговорот событий и забот.

Лето 1919 года, тревожное, голодное, промелькнуло быстро. «Миротворец» Вильсон уже не говорил о мире. Деникин захватил Харьков, Царицын. 20 сентября пал Курск, 6 октября – Воронеж, 13 октября – Орел, Деникин угрожал Туле. Осенью обстановка еще более осложнилась. В эти тяжелейшие для Советской страны дни появилась надежда, что хоть на небольшом отрезке вражеского кольца удастся достичь мира: эстонское правительство заявило о своей готовности начать мирные переговоры. Совнарком назначил Литвинова главой делегации, а членом делегации – Воровского. Переговоры намечались в Пскове, и Максим Максимович собирался выехать туда вместе с Воровским, но Вацлав Вацлавович неожиданно заболел.

Накануне отъезда Литвинов– написал Ленину записку: «Владимир Ильич, Воровский занемог и ехать не может… Вместо него поедет Красин, изъявивший на это свое полное согласие. Выезжаем завтра в 7 ч. вечера. Я счел нужным включить в мандат полномочие на подписание договора. Пусть знают, что у нас были серьезные намерения. Ваш М. Литвинов».

Литвинов и Красин прибыли в Псков, где начали переговоры с эстонской делегацией, которые предполагалось завершить в Тарту, но советским дипломатам не пришлось туда ехать. Юденич, вооруженный Англией и Францией, используя Эстонию как свою базу, начал наступление на Петроград. Переговоры были прерваны. Литвинов и Красин возвратились в Москву.

Но и на этот раз Литвинов не задержится в Москве. Через несколько дней уполномоченный Совета Народных Комиссаров М. М. Литвинов с мандатом, подписанным В. И. Лениным, выедет в Копенгаген с особым заданием Советского правительства.

Глава третья

Копенгаген

После Октября из Дании в Москву приехал Яков Захарович Суриц, профессиональный революционер, долгие годы находившийся в эмиграции.

Февраль 1917 года застал Сурица в Швейцарии. Он пытался выехать на родину, но ему не удалось получить визу для проезда через Германию. Потом в России началась гражданская война, интервенция, и Суриц застрял в Копенгагене. Будучи заместителем полпреда Советской республики в Дании, он выполнял важную миссию. В Западной Европе, в том числе и в Дании, томилась масса русских военнопленных. Их надо было во что бы то ни стало вызволить. Советские дипломаты начали по этому вопросу переговоры с зарубежными миссиями Красного Креста, с неофициальными представителями правительств. Датское правительство вело себя сравнительно лояльно. Это давало надежду на успех дела. Но связь с Данией прервалась, и в Москве не знали, удалось ли выполнить поручение.

Деятельность Сурица в Дании интересовала Ленина. Когда Владимиру Ильичу сообщили, что приехал Суриц, он немедленно пригласил его к себе. Поднявшись навстречу, Ленин крепко пожал гостю руку.

– Здравствуйте, датский пленник, как прошли переговоры?

– К сожалению, Владимир Ильич, миссия не увенчалась успехом. Переговоры я начал, но датчане запросили слишком большую сумму.

– Сколько же они требуют, эти милые датчане? – спросил Владимир Ильич.

Суриц назвал сумму. Она была не по карману правительству, обладавшему пустой казной.

– Ну знаете, – пошутил Владимир Ильич, – вы, сын купца второй гильдии, а не могли выторговать у датчан наших военнопленных! В торговцы не годитесь. Займитесь дипломатией. – И сразу же перешел к делу: – Вот что, Яков Захарович, есть такая страна, которой весьма интересуются англичане. Надо и нам ею поинтересоваться. Тем более что эта страна – наш сосед, мы хотим с нею дружить. Называется она Афганистан. Вы поедете туда полпредом.

Тем временем положение русских военнопленных в Европе резко ухудшилось. В начале 1919 года Антанта и Германия договорились, что немцы не будут отпускать русских без согласия Англии и Франции. Это была коварная сделка: военнопленных начали вербовать в белогвардейские армии. 21 января 1919 года Народный комиссариат по иностранным делам послал правительствам стран Согласия ноту, в которой заявил: «Правительство Российской Советской Республики клеймит перед всеми народами поведение тех, кто, издеваясь над самыми элементарными человеческими чувствами, хочет заставить военнопленных, вышедших из рядов русского народа, участвовать в борьбе против русских народных масс, из рядов которых они вышли, причем это нарушение основных принципов международных отношений переносит нас к самым варварским эпохам истории человечества».

Положение русских солдат в Германии и в других странах стало поистине отчаянным. Долгие годы они были оторваны от родины, жили в нечеловеческих условиях. Их ждали семьи, ждала революция.

Военнопленные бежали из лагерей, пытаясь пробиться через линию фронта, погибали в пути от голода и морозов. Но, даже оторванные от России, они не теряли веры в нее, стремились к ней всеми своими помыслами.

В феврале 1919 года в Берне проходила международная конференция партий II Интернационала. Узнав об этом, русские военнопленные из немецкого лагеря Гарделеген направили туда письмо с просьбой о помощи.

«Господину Председателю социалистической интернациональной конференции в г. Берне.

Мы, русские военнопленные лагеря Гарделеген, в числе четырех с половиной тысяч (4500) человек, обращаемся к Вам, господин Председатель, и всем представителям Бернской конференции с покорнейшей просьбой об оказании содействия в скорейшей отправке нас на родину. Мы не знаем, по какой причине задержаны и даже на какое время. Все те доводы, которые нам сейчас сообщают, как-то: голод, расстройство железнодорожного сообщения и беспорядки в России, по нашему убеждению, не могут служить причиной нашей задержки, потому что большая половина из нашей военнопленной среды была уже отправлена при тех же условиях, какие существуют и сейчас. Что же касается голода и других лишений, то мы готовы переносить их вместе со своими родными и теми 175 миллионами русских граждан, которые находятся на дорогой и близкой сердцу нашему родине.

Дальнейшую же задержку нашу мы считаем по отношению к нам насилием, с какой бы стороны это ни исходило. А потому мы еще раз обращаемся к Вам – не оставить нашей просьбы гласом вопиющего в пустыне… За все время пребывания в плену мы, русские военнопленные, больше других перенесли лишений и страданий. И теперь, когда уже окончилась война и бывшие наши союзники по оружию и товарищи по плену находятся на родине, в кругу своих родных и семей, нас, несчастных страдальцев и мучеников произвола старой России и Германии, каких-нибудь полмиллиона, оставляют еще на неопределенное время и обрекают на новые страдания при тех же условиях, какие были во время войны, в тех же четырех стенах за целой сетью выставленных ружей и штыков. Помощь продуктами и улучшение нашей жизни в лагере нисколько не облегчат нашего страдания и тоски по родине, не уменьшат и не залечат тех ран, которые нанесли нам за время нашего пребывания в плену.

Оторванные от дорогой нам родины уже целые годы, мы лишены связи со своими родными и семьями и не знаем об их судьбе, а также и они о нашей. Все это приводит нас в отчаяние.

Пусть нас ожидают на родине лишения, пусть ожидает смерть, мы все готовы это принять, чем оставаться здесь, в чужой нам стране, хотя бы один лишний день.

Мы надеемся, что представители Бернской интернациональной конференции придут нам на помощь, со своим веским словом и избавят нас от дальнейших страданий.

Председательствующий – П. Кузубый. [?]

Секретарь – В. Башилов.

Февраля 16 дня 1919 года.

Лагерь Гарделеген».

Письмо это, направленное в адрес Бернской конференции, осталось гласом вопиющего в пустыне. К 1919 году русские пленные находились уже не только в лагерях Тройственного союза. Много мирных граждан угнали интервенты из Архангельска и Вологды. Немало русских попало в английский плен.

13 августа 1919 года народный комиссар по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин послал для сведения всех правительств мира радиотелеграмму о зверском обращении с русскими военнопленными, находившимися в английском плену. «С негодованием и отвращением, – говорилось в ней, – Советское правительство узнало об ужасном, бесчеловечном обращении, которому подвергаются русские военнопленные со стороны английского командования в Архангельске… Красноармейцы, бежавшие из британского плена, сообщали, что многие из их товарищей были расстреляны немедленно после взятия их в плен… Им постоянно грозили расстрелом за отказ от вступления в славянско-британский контрреволюционный легион и нежелание изменять своим прежним товарищам по оружию…»

А Красная Армия наступала, отбрасывая интервентов, вышвыривая их из России. В русском плену оказались и англичане. К английским пленным были допущены представители британского Красного Креста полковник Паркер и мисс Адамс, они имели возможность убедиться, насколько гуманна пролетарская Россия.

В те же дни 1919 года английские пленные через Наркоминдел обратились к британскому правительству с просьбой провести с Советской Россией общий обмен военнопленными. Английский министр иностранных дел лорд Керзон долго тянул, вилял, и только 7 ноября правительство Великобритании дало окончательное согласие на приезд советского делегата для переговоров в нейтральную Данию. Советское правительство назвало своего делегата: Максим Максимович Литвинов.

Из Лондона сообщили, что переговоры с Литвиновым в Копенгагене будет вести член парламента Джеймс О'Греди.

Отъезд из Москвы был намечен на середину ноября. Пребывание в Дании могло затянуться, и Литвинов тщательно готовился, обсуждал с Чичериным все возможные ситуации. Решено было, что в Данию с Литвиновым отправится сотрудница Наркоминдела Р. А. Зарецкая, владевшая несколькими иностранными языками, имевшая большой опыт секретарской работы. До Тарту Литвинова должен был сопровождать А. Г. Умблия, старый питерский рабочий, участник революции. Умблия был стрелком в охране Чичерина и секретарем партийной ячейки Наркоминдела.

Когда Умблии сказали, что с Литвиновым едет Зарецкая, он возразил, заявив, что в делегации надо усилить партийную прослойку, и предложил, чтобы с Литвиновым поехала сотрудница Наркоминдела Д. Э. Миланова, прекрасно показавшая себя во время октябрьских боев в Ревеле (так до 1917 года назывался Таллин).

Случилось так, что точка зрения Августа Умблии стала известна Ленину. Владимир Ильич попросил члена Политбюро ЦК РКП (б) Л. Б. Каменева выяснить, чем недоволен секретарь партийной ячейки, и помочь справедливо решить вопрос.

Умблия собрал ячейку. Член Политбюро попросил всех присутствующих высказаться по этому вопросу, а затем взял слово. Он сказал, что Литвинову предстоит трудная миссия и будет целесообразно, если с ним поедут две сотрудницы. Добавил, что партия доверяет и беспартийным и что надо беречь и уважать интеллигенцию, ибо Советская власть не может осуществлять свои задачи без интеллигенции. Партийная ячейка согласилась с этой точкой зрения. На этом вопрос был исчерпан.

Накануне отъезда Литвинов вызвал к себе своих помощниц Миланову и Зарецкую. Внимательно оглядев их, спросил, в чем они поедут за границу. Женщины, пожав плечами, ответили, что весь их гардероб на них: на Милановой была кожаная куртка полувоенного образца, на Зарецкой – теплый жакет.

Предупреждая вопросы, Литвинов сказал, что денег нет и придется обойтись без пальто, а вот платья надо надеть широкие, с воланами.

– Почему широкие и почему с воланами?

– Так надо, – в обычной для него манере пробурчал малоразговорчивый Литвинов.

– Какое отношение имеют воланы к революции?

Максим Максимович, помолчав, сказал:

– Это вы увидите. Через два часа я жду вас в этой комнате. Если нет платьев с воланами, попросите у кого-нибудь. Хотя бы одно.

Через два часа Миланова и Зарецкая снова были в кабинете Литвинова. Женщины стояли у окна, ожидая, что будет дальше.

В это время в кабинет вошел бухгалтер Наркоминдела. В его руках была тарелка, прикрытая салфеткой. Он шел, осторожно ступая, как бы боясь расплескать ее содержимое. Бухгалтер подошел к столу, поставил тарелку и сказал:

– Ну вот, я и принес.

Женщины думали, что бухгалтер принес что-нибудь вкусное, может быть, даже тараньку. Словно завороженные, смотрели они на тарелку. Бухгалтер взял двумя пальцами салфетку и осторожно приподнял ее. И они разочарованно вскрикнули: в тарелке, сверкая, лежали бриллианты.

Литвинов скупо пояснил:

– Денег у нас нет, а пленных выручать надо. За эти камешки из царской казны мы получим наших людей. В Копенгагене через банк обменяем на валюту. Камешки зашьете в подол своих платьев и в воланы.

В тот же день вечером Максим Максимович отправился к Владимиру Ильичу…

7 ноября 1919 года Советское государство отмечало вторую годовщину революции. Владимир Ильич выступил с большой речью на торжественном заседании в Большом театре, присутствовал на праздничном концерте. Но это короткий отдых. И снова лавина дел. Ленин председательствует на заседаниях Совнаркома и Совета Труда и Обороны, занимается вопросами снабжения уральских рабочих, решает десятки и сотни других вопросов.

8 этом страшном круговороте событий Владимир Ильич помнил о предстоящем отъезде Литвинова, не упускал из виду переговоры, которые велись с англичанами, и не раз запрашивал по этому вопросу Чичерина. Еще 26 сентября Георгий Васильевич послал Владимиру Ильичу письмо, в котором поставил ряд вопросов, и, в частности, спрашивал: «3) можно ли использовать намечавшуюся поездку М. М. Литвинова в нейтральную страну для переговоров с английскими представителями по вопросу обмена военнопленных, с тем чтобы одновременно Литвинов „муссировал бы вопрос о мире“?

Ленин сразу же ответил Георгию Васильевичу запиской и послал решение Политбюро, третий пункт которого гласил: «Ускорить выезд Литвинова». И вот теперь, перед самым отъездом, он принял Литвинова, чтобы высказать ему свои пожелания и дать советы.

– Как только приедете в Копенгаген, – сразу же приступил к вопросу о предстоящей поездке Владимир Ильич, – разошлите мирные предложения Советского правительства во все посольства, аккредитованные в датской столице. Продолжайте ту же линию, какую вы проводили в Стокгольме. Пусть все знают, что мы хотим мира. А пленных выручите обязательно. Обязательно! Это будет наша внешняя и внутренняя победа.

После беседы с Владимиром Ильичем Литвинову передали два мандата: на ведение переговоров с правительствами республик, основанных на границах бывшей Российской империи, а также с правительствами других стран, находящихся во враждебных отношениях с Советской республикой, и на переговоры об обмене военнопленными.

Перед отъездом народный комиссар торговли и промышленности Красин вручил Литвинову еще один мандат – на ведение торговых переговоров со всеми Скандинавскими странами. Вечером группа Литвинова выехала в Таллин. На границе его должен был встретить секретарь министерстваиностранных дел Эстонии Томискас. Эстонское правительство предупредило, что, как только Литвинов приедет в Таллин, оно передаст советского дипломата английским властям и снимет с себя ответственность за его жизнь.

Старый вагон, дребезжа всеми винтиками, катил по Виндавской дороге. Из-за неисправного пути поезд часто останавливался. До Пскова тащились долго. Там делегатов из Москвы встретили эстонцы. Антанта блокировала западную границу Советской России, и буржуазная Эстония принимала участие в блокаде.

Теперь предстояло пересечь фронт. К дому, где остановился Литвинов, подъехал крытый грузовичок, напоминавший санитарную карету. Окна кузова были замазаны краской и заклеены темной бумагой. Литвинова и его спутников посадили в кузов, в шоферскую кабину сели военные. Дверь наглухо закрыли, и машина тронулась.

В Тарту «узников» выпустили. Буржуазная пресса растрезвонила, что в Эстонию приезжает известный большевик Литвинов, который направляется через Таллин в Данию. На городской площади собралась толпа любопытных. По этому живому коридору Литвинов проехал в гостиницу.

В Тарту Умблия попрощался со своими спутниками и уехал в Псков. Литвинов уточнил с представителями эстонского министерства иностранных дел все дальнейшие формальности, и в сопровождении дипломатов и жандармов делегация отправилась в Таллин.

Жандармы вели себя назойливо, не пускали Литвинова без сопровождения даже в туалет. Пытались они так же «опекать» и сотрудниц Литвинова, но после устроенного им скандала отстали.

Эстонская столица встретила Литвинова усиленным жандармским конвоем. В городе чувствовалась фронтовая обстановка. На внешнем рейде ощетинились пушками военные корабли. Невдалеке чернел стальными боками английский крейсер, на котором Литвинов должен был плыть в Копенгаген.

Переговоры с министерством иностранных дел по вопросу о прекращении военных действий продолжались несколько дней. Министр и его чиновники все время напоминали, что не отвечают за жизнь советского дипломата. Каждую минуту можно было ожидать провокаций со стороны белогвардейцев, которыми кишела эстонская столица. Миланова выехала из Москвы с паспортом на имя Коробовкиной, но в Таллине ее многие знали в лицо, и это еще более осложняло ситуацию.

Как всегда, Литвинов придерживался строгого распорядка дня: вовремя завтракал, обедал и ужинал, попросил секретаря министерства иностранных дел, чтобы тот показал его сотрудницам город, осмотрел Таллин сам.

Группу Литвинова переправили на крейсер и передали английскому командованию. Встретивший советских дипломатов офицер был сух и официален. Показал отведенную Литвинову каюту, сказал, что женщины будут находиться в другом конце крейсера. Предупредил, что с командой разговаривать запрещено. И ушел.

Крейсер развернулся, прошел сквозь строй блокирующих кораблей и взял курс на Копенгаген. Шел дождь. Балтика гнала волны. Сумрачный осенний день опрокинулся над морем. Крейсер казался вымершим. На палубе ни души. Матросов загнали в кубрики.

Вечером к Литвинову зашел офицер, увел Миланову и Зарецкую в другой конец крейсера. Они шли по качающейся палубе мимо орудий, ящиков, с ужасом думая, что какой-нибудь острый бриллиант протрет ткань и покатится по палубе.

Каюта показалась им чуть ли не камерой смертников. Они сидели молча, потом не выдержали, вернулись к Литвинову. Прошла ночь. И снова настал день. Палуба по-прежнему казалась вымершей. Лишь кое-где маячили офицеры, бдительно следя за тем, чтобы матросы не выходили из кубриков.

К вечеру показались огни Мальме. Это была Швеция. На третьи сутки после отплытия крейсер прибыл в Копенгаген.

Тихий, чинный, благополучный Копенгаген дышал покоем. Нейтральная Дания торговала маслом и беконом, продавала его и Антанте и Германии, тихонько наживалась на этом. Правда, общую картину благополучия несколько портили своим убогим видом русские пленные, но ведь они были не в Копенгагене, а на фермах, в лагерях, пересыльных пунктах…

Советскую делегацию поселили в гостинице на пятом этаже, куда лифт не поднимался. Это стоило дешевле. Литвинов поручил Зарецкой вести книгу расходов, ежедневно записывать, сколько и на что истрачено.

Первый же час на датской земле ознаменовался скандалом. В отеле распространился слух, что из России прибыли большевики. Богатые фермеры-свиноводы, приехавшие вместе со своими дородными супругами в столицу повеселиться, немедленно сбежали из своих номеров. Хозяин отеля был в панике, кричал, что его разорили, но выселить советского дипломата не решился. Литвинов все же находился под опекой министерства иностранных дел.

Неприятности первого дня на этом не кончились. Перед гостиницей появились пикеты хулиганствующих белогвардейцев. Они горланили, пытались ворваться в отель. Датские коммунисты установили круглосуточное дежурство, взяли на себя охрану жизни и неприкосновенности группы Литвинова.

Не обошлось и без шпиков. Их было семеро, все мордастые, розовощекие, в одинаковых костюмах и шляпах, со стеками и без стеков. Эта «великолепная семерка» постоянно сопровождала Литвинова все десять месяцев его пребывания в Дании.

Постепенно к «семерке» привыкли. Максим Максимович смотрел на них с ироничной улыбкой. Они совсем не были похожи на тех, кто в былые времена охотился за ним по всей Европе. Литвинов начал «приручать» их. Как-то ему срочно понадобился автомобиль. Он повернулся к одному из шпиков и приказал ему вызвать такси. Тот моментально выполнил поручение.

Миланова и Зарецкая имели «своих» шпиков. Те не надоедали им, следовали на почтительном расстоянии. Женщины впервые попали в Копенгаген, не знали города. Миланова как-то подозвала шпика и сказала:

– Чем следовать за нами без дела, лучше покажите нам город.

Тот охотно согласился, водил своих «подопечных» по Копенгагену. Когда вернулись к гостинице, отстал.

Литвинов не заявлял протеста по поводу усиленной слежки. Но полицей-президент сам приехал к советскому дипломату, извинился, стал уверять, что его сотрудники отнюдь не следят за Литвиновым, а… охраняют его от белогвардейцев.

Пребывание Литвинова в Копенгагене не осталось без внимания прессы. Датские газеты печатали разные небылицы, явно инспирированные Лондоном, распускали дикие слухи о положении в Советской России. В ресторан при гостинице, где бывал Литвинов и его сотрудницы, зачастили посетители, которые лорнировали советских женщин, о чем-то оживленно переговаривались. К официанту, который обслуживал соседние столики, то и дело подходили какие-то люди, и тот, указывая на русских, охотно пояснял: