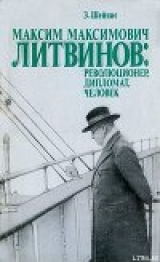

Текст книги "Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек"

Автор книги: 3иновий Шейнис

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)

Но и французская пресса не была единодушной. Так, например, очень интересно замечание газеты «Энтрансижан»: «Надо сказать правду, – пишет женевский корреспондент этой газеты, – ясная, категоричная, порой, правда, наглая, издевательская речь московского делегата произвела громадное впечатление. Эту речь называют булыжником, брошенным в застоявшееся болото».

Литвинов трижды выступал на конференции по основному пункту повестки дня. Об одной из этих речей, произнесенной 25 февраля, Луначарский писал: «Литвинов в короткой, крепкой как сталь речи при мрачном и сосредоточенном молчании всей аудитории еще раз сокрушительно мотивировал правильность основной точки зрения СССР». Три речи Литвинова «представляют собой на самом деле огромные центры притяжения общего внимания и подлинные симптомы той фактической перегруппировки сил, которая пока намечается лишь медленно, но которая когда-нибудь пойдет вперед с революционной стремительностью».

Позиция Советского Союза вызвала широкий отклик во всем мире. Альберт Эйнштейн, Бертран Рассел, другие крупнейшие ученые прислали в Женеву телеграммы, выражающие восхищение позицией Советской страны. Подобное письмо прислала и секретарь Международной лиги женщин для защиты мира и свободы Камилла Дрэве. Литвинов ответил ей: «Мое правительство, от имени которого я имею честь защищать проект всеобщего разоружения в продолжение пяти лет, твердо убеждено и имеет доказательства в том, что эта идея встречает сочувствие в широких массах человечества, независимо от различия полов. В Вашем письме я получил новое доказательство того, что эта идея особенно близка женской половине человечества, страдающей от ужасов войны не только непосредственно, но и за своих мужей, сыновей и братьев. Несмотря на то что наше предложение о всеобщем и полном разоружении до сих пор не было принято и встречает сопротивление со стороны других правительств, мы, осуществляя мирную политику нашего государства, не намерены складывать оружия и будем продолжать борьбу за единственное и действительное средство избавления человечества от бича войны и бремени милитаризма».

Тысячи писем из всех стран мира до сих пор хранятся в стеклянных шкафах специального архивного корпуса в Женеве.

Западные державы сделали все возможное, чтобы отвергнуть советские предложения. В июне 1932 года на повестке дня появился американский план. Его автором был президент США Гувер, кокетничавший перед выборами своим миролюбием. Формально американский проект предусматривал сокращение всех видов вооружения на 33 процента, что в случае принятия значительно ослабляло Францию, Англию и Японию и совершенно не затрагивало армию США. Литвинов выступил с конкретными поправками к американскому проекту, содержащими и элементы плана Гувера. Советская делегация считала справедливым и политически целесообразным сокращение вооружений могущественных государств на 50 процентов. Однако советские предложения были отклонены. В результате длительных переговоров и появился новый проект резолюции, который также не отличался определенностью и конкретностью в вопросах разоружения. Проект был поставлен на голосование. И тогда Литвинов внес предложение, о котором долго говорили в кулуарах конференции и писала мировая пресса. Он отверг принцип общего голосования. «В конце концов, об окончательном отношении всех делегаций к резолюции будут судить не на основании речей и разъяснений, а на основании того, голосовали ли они „за“ или „против“ резолюции. Было бы действительно прискорбно, если бы голосованием создалось впечатление, что конференция единогласно принимает данную резолюцию как предел воли всех народов к разоружению». Предложение было принято. Началось поименное голосование. Когда дошла очередь до Литвинова, он заявил: «Выступаю за разоружение, против резолюции».

Деятельность советской дипломатии нашла поддержку общественности многих стран. Например, 1500 различных обществ передали английскому правительству резолюции, фактически повторяющие предложения советской делегации о немедленном и полном разоружении. Именно в те годы началась консолидация миролюбивых сил, способствовавшая созданию общественно-политической базы, на которой через семь лет возникло антифашистское движение Сопротивления. Симпатии к Советскому Союзу, накапливавшиеся благодаря этой деятельности, стали той гигантской пружиной, которая сработала во время второй мировой войны. На собственном горьком опыте народы оккупированных Гитлером стран с необычайной ясностью увидели, насколько был прав Советский Союз, решительно выступавший против подготовки новой войны, против фашизма.

В Женеве Литвинов предпринял две важные политические акции. 20 февраля Американский клуб устроил в честь его завтрак. Зал вмещал 250 человек. Принять участие в этом завтраке выразили желание 800 человек. Хозяевами были американские журналисты. Вот это-то и решил использовать Литвинов, для того чтобы проложить мостик в будущее с целью нормализации отношений с Америкой. Ведь Ленин еще на заре Советской власти выступал за нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки. Все последующие годы Советский Союз стремился к достижению этой цели. И вот теперь в Женеве представляется возможность сделать еще один шажок в этом направлении.

Анатолий Васильевич Луначарский, присутствовавший на завтраке в Международном клубе, констатировал: «Спокойная юмористическая речь Максима Максимовича… была в своем роде шедевром».

Эта речь раскрывает не только дипломатический диапазон Литвинова, но и некоторые грани его характера.

«Благодарю вас за честь, оказанную мне приглашением на этот завтрак, и предоставление возможности побеседовать с гражданами Америки, за удовольствие, в котором я часто вынужден отказывать себе. Инициатива Американского комитета лишний раз напоминает мне о том, как далеки бывают от действительности официальные штампы и выражения. Официально между нашими странами не существует отношений, а между тем мы знаем, с каким огромным интересом в вашей стране следят за всем тем, что происходит в Советском Союзе… С большим интересом и народы Советского Союза следят за жизнью Америки, за ее литературой, за ее духовной жизнью…

Мне кажется, что вряд ли можно сейчас говорить на иные темы, кроме тех, которые занимают Женеву, то есть интернациональную Женеву. Мы здесь все наполовину слушаем речи о разоружении, а наполовину – голос войны, звуки оружия в действии. Мы делаем вид, будто речи о будущем мире заглушают голос войны сегодняшнего дня. Когда здесь люди спрашивают друг друга о впечатлениях, вынесенных из первых недель конференции, принято отвечать в духе оптимизма с указанием на хорошее начало и даже на поражение пессимистов, встретивших конференцию скептическим качанием головы. Если бы я мог верить и думать, что оптимизмом действительно можно помочь успеху конференции, оказать услугу делу разоружения и мира, то, верьте мне, вы услышали бы от меня самую сангвинистическую, полную самых розовых предсказаний речь.

Существует известная система лечения болезней, система покойного профессора Куэ, согласно которой человек может вылечиться от любой болезни, если он будет повторять сам себе изо дня в день, что ему становится лучше и лучше и что он вовсе не болен. Я был бы готов по этой системе ежеминутно повторять себе и другим, что на конференции уже все обстоит благополучно, что мы с каждым днем разоружаемся все больше и больше, что на Дальнем Востоке воцарились мир и тишина, что политическая независимость Китая не нарушена, что сообщение об отделении Маньчжурии от Китая лишь совершенно случайно совпало с оккупацией Маньчжурии иностранными войсками и что моральное разоружение притупило японские и китайские штыки и превратило пули, снаряды, гранаты и бомбы в безобидный фейерверк.

Я не хочу наносить ущерба репутации покойного Куэ и его последователям в области медицины. Но я должен сказать, что в области социально-политической я в эту систему не верю… Мне кажется, что с исторической меркой в руках мы должны признать, что не спокойствие, довольство и удовлетворенность являются движущими силами прогресса, а, наоборот, приукрашивание фактов часто влечет за собой большие опасности. Обращаясь к действительности, к фактам, я, к сожалению, не вижу причин, которые настраивали бы нас теперь более оптимистично, чем мы были настроены до конференции. Правда, конференция в чрезвычайно мучительных и длительных муках родов только что увидела свет, еще не облеклась плотью и кровью, не обрела еще речи, но в тех звуках, которые она издает, в движениях, которые она делает, мы еще не можем различить признаков ее будущей силы, ее способностей и дарований…

Если вы при этом примете во внимание, что, с моей точки зрения, с точки зрения советской делегации, не только ограничение, но и сокращение вооружений являются слабыми паллиативными средствами, нисколько не приближающими нас к той цели, которая единственно могла бы оправдать международную конференцию, созываемую в нынешних условиях после долгой, мучительной тринадцатилетней подготовки, что этой целью должно быть установление безопасности от войны, то вы легко поймете, что меньше всего можно ожидать от меня оптимистических ноток. Пока что наш призыв к полному всеобщему разоружению, к созданию этой единственной гарантии против войны, никакого отклика на конференции еще не нашел.

Внесенные же на конференции новые предложения внушают опасения, как бы сама конференция не была совлечена со своего прямого пути на боковые тропинки. Нам всегда казалось, что под разоружением можно понимать только либо упразднение, либо сокращение вооружений и что, во всяком случае, конференция должна заниматься вопросом только о вооружениях. Но, очевидно, не все так понимают задачу конференции. Уже в Подготовительной комиссии были сделаны попытки подмены вопроса о вооружениях вопросом о безопасности… Против безопасности вряд ли кто может возражать, не возражает против нее и советская делегация, но мы говорим, что при социально-экономических условиях, существующих в большинстве стран, в безопасности будут находиться народы и государства только тогда, когда никто не сможет нападать на них, когда нечем будет нападать, нечем будет оккупировать чужие территории, нечем будет порабощать Другие народы. Сторонники противной концепции видят безопасность лишь в большем или меньшем уравнивании шансов на выигрыш войны, путем перераспределения вооружений или даже их увеличения. Такого рода безопасность знала и довоенная история.

К чему, в конце концов, сводится этого рода безопасность, если не к старому традиционному принципу равновесия сил, руководившему довоенной дипломатией. Этот принцип не спас мир от ужаснейшей из войн, в лучшем случае увеличил безопасность одних народов за счет других, а в общем оставил по себе во всем мире меньшую уверенность в безопасности, чем ее знали до войны. Нужно ли было пережить все ужасы и бедствия мировой войны, готовиться к конференции в течение тринадцати лет, вырабатывать и заключать всевозможные пакты и международные соглашения, чтобы в конце концов прийти к старым принципам международной дипломатии, лишь несколько видоизмененным и приправленным новыми лозунгами.

Мы еще ничего не сделали для физического разоружения. Мы не уменьшили еще существующих войсковых соединений ни на одну единицу, а нам предлагают заниматься моральным разоружением. Опять-таки, кто может возражать против морального разоружения, против уничтожения проповеди шовинизма и джингоизма в печати и литературе, кинематографе, учебниках, игрушках, против фальшивых документов и т. д.? Меньше всего советская делегация может возражать против таких предложений, ибо вряд ли против какой-либо страны пускалось в ход столько морального яда в печати, в речах, в официальных даже документах, чем против Советского Союза, чему в качестве свидетелей я мог бы призвать вас, граждане Америки. Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, как морально отравляются отношения между нашими странами путем организованных кампаний – лжи, клеветы и фальшивых документов, – поощряемых заинтересованными коммерческими и банковскими кругами, политическими авантюристами, контрреволюционной эмиграцией, готовой продаться сегодня Китаю, завтра – Японии, а послезавтра – кому угодно. Нам ли возражать против мер, имеющих целью борьбу с такого рода разбойниками пера и слова. Но все это хорошо обсуждать в свое время и на своем месте. Эта проблема была поставлена недавно на международной конференции, созванной датским правительством, и Советский Союз охотно принял в ней участие, играл в ней весьма активную роль. Но все это имеет лишь самое небольшое отношение к упразднению или сокращению вооружений. Я утверждаю, что как раз наличие вооружений, и больших вооружений, надежды на возможность ведения этими вооружениями и при помощи союзов и соглашений удачных войн и создает тот самый шовинизм, эту отраву умов, которые нам предлагают упразднить только административными мерами.

Нельзя ведь отрицать, что между капиталистическими государствами существуют глубокие противоречия – экономические, политические и территориальные. Есть страны, которые считают, что соседние государства неправильно и незаконно оккупируют земли, им принадлежащие, отсюда агитация за восстановление нарушенных прав, за исправление границ и т. д. Но этих противоречий не устранить тем, что счастливые обладатели спорных земель скажут своим соседям: «Простите нам наши обиды, как мы прощаем вам ваши». Так история не делается, так международные отношения не меняются. Чего мы должны добиваться, это, чтобы эти обиды, эти недовольства не вели к попыткам изменения положения военной силой.

Мимоходом я хотел бы еще указать, что отсутствие безопасности не всегда видят там, где следует… Если же искать вне вооружений факторов, создающих атмосферу политической тревоги, неуверенности и нестабильности, то мы их скорее найдем в существующей отчужденности между множеством государств, с одной стороны, и народом в 160 миллионов, расположенным на двух материках, с другой. Достаточно вспомнить при этом о событиях, происходящих ныне в бассейне Тихого океана. Три из крупнейших тихоокеанских стран, а именно: СССР, Китай и США, не имеют между собой отношений. Мне кажется, что не требуется много воображения и политической прозорливости, чтобы понять, в какой мере это обстоятельство содействовало нынешним дальневосточным событиям, если прямо не вызвало их, чтобы понять, что если бы этого обстоятельства не было, то либо печальные события не произошли бы вовсе, либо протекали совсем иначе.

Но я, кажется, вступаю на скользкую почву и несколько удаляюсь от своей темы…»

Английская газета «Манчестер гардиан» дала следующую оценку речи Литвинова: «Атмосфера конференции напоминает собою воздух фабрики по изготовлению варенья на патоке, и чрезвычайно благотворным было дуновение свежего и резкого московского ветра, который принесла с собой речь советского министра иностранных дел Литвинова на завтраке в Международном клубе».

Но, прокладывая еще один мостик к сердцам американских граждан и избирателей, которые менее чем через год привели в Белый дом Франклина Делано Рузвельта, СССР не упускал из виду и другое направление, озабоченно следил за развитием событий в Германии.

Обстановка в этой стране не предвещала ничего хорошего. Один из самых близких сподвижников Гитлера, Геринг, стал председателем рейхстага. Германия шла к господству фашизма, продолжала добиваться «равенства в вооружениях», находя поддержку реакционных кругов на Западе.

В этой обстановке Литвинов решил апеллировать к германскому общественному мнению, напомнить ему о Рапалло, о большой роли этого договора, который в свое время вывел обе страны из политической изоляции и принес им значительные выгоды.

16 апреля 1932 года, в десятую годовщину Рапалльского договора, в Женеве Литвинов принял немецких и советских журналистов и сделал следующее заявление: «Сегодня исполняется ровно десять лет со дня подписания Советским Союзом и Германией Рапалльского договора. Эта годовщина примечательна во многих отношениях, ибо международное значение этого договора не исчерпывается отношениями между его участниками и сохраняется полностью и по настоящее время.

Чтобы оценить значение Рапалльского договора, необходимо принять во внимание момент его заключения. Это событие имело место через четыре года после окончания мировой войны, когда, несмотря на формальное заключение мира, нельзя было еще говорить об установлении действительно мирных и нормальных отношений, с одной стороны, между Советским Союзом, Германией и, с другой, другими государствами. Как Советский Союз, так и Германия находились тогда в особо изолированном положении и под чувствительным давлением со всех сторон. Могло казаться, что каждое из этих двух государств могло быть тогда вовлечено в общий враждебный фронт против другого, но они предпочли дружески протянуть друг другу руки и заявить о своем желании забыть недавнее тяжелое прошлое, зачеркнуть все взаимные претензии и положить начало новым, действительно мирным и нормальным отношениям и международному сотрудничеству…

Рапалльский договор лишний раз доказал, что мужественное, решительное и радикальное разрешение международных вопросов есть в то же время самое простое и самое практическое. Это особенно полезно осознать здесь, в Женеве, когда мы вновь, как десять лет тому назад, находимся на Международной конференции, исход которой предопределит международные отношения, более того, вопрос мира и войны на ближайший период времени. Над проблемой, которую конференция должна разрешить, Женева бьется вот уже больше десяти лет, но она не только не нашла разрешения, но и даже не приблизилась к нему. Сама нынешняя конференция в течение двух месяцев не разрешила еще ни одного вопроса порядка дня, и это отчасти потому, что есть вопросы, которые, если они вообще разрешимы, не могут быть разрешены при помощи боязливых и нерешительных шагов, а лишь мужественными, радикальными мероприятиями. Работа конференции по разоружению значительно выиграла бы, если бы делегации инспирировались такими идеями, которые были положены десять лет тому назад в основу Рапалльского договора. Вот почему я считаю, что Рапалльский договор имеет не только значение двустороннего документа, но и международного акта, который должен служить уроком и образцом, достойным подражания».

Апелляция Литвинова к германскому общественному мнению в связи с десятилетием Рапалльского договора была не только важной политической акцией. Она опровергла измышления западных дипломатов, и в частности бывшего германского посла в Москве Герберта фон Дирксена, утверждавших, что Литвинов якобы не был убежденным сторонником политики Рапалло, а признавал ее только на словах. Правда, тот же Дирксен был автором и другого варианта версии, согласно которой «Литвинов фактически не отклонялся от прогерманской ориентации до тех пор, пока захват власти нацистами не предоставил ему повод, о котором он возможно мечтал, – одним из первых покинуть систему Рапалло».

Заявление Литвинова 16 апреля 1932 года в Женеве камня на камне не оставляет от легенд, созданных Дирксеном и другими историками из бывшего ведомства Риббентропа.

Летом 1932 года после многомесячных дебатов закрылась Международная конференция. Было решено перенести обсуждение вопроса о разоружении на следующую сессию. Литвинов уехал в Москву.

Тучи над Европой сгущались. Все явственнее обозначался эпицентр новой войны. В Германии вскипала волна реваншизма и шовинизма. На выборах в рейхстаг разнузданная шовинистическая кампания, поощряемая германским и иностранным капиталом, дала свои ядовитые плоды: гитлеровцы получили прирост голосов. Германию все лихорадочнее превращали в главный центр мирового антикоммунизма, готовя оттуда нападение на Советский Союз. В декабре 1932 года вооружению Германии был дан новый толчок. В Женеве было созвано совещание пяти держав – США, Англии, Франции, Италии и Германии, – на котором за Германией было признано «право на равенство в вооружениях».

Теперь Германия получила «зеленую улицу» для милитаризации всей страны. События развивались с необычайной стремительностью: 30 января 1933 года канцлером Германской империи стал главарь национал-социалистской партии политический проходимец Адольф Гитлер. Рапалльский договор, один из важнейших устоев европейского мира, как его справедливо назвал Литвинов, оказался под смертельной угрозой.

Что будет дальше? Проходя по лабиринтам истории, мы видим, что Советское правительство делает все новые и новые дипломатические шаги, чтобы максимально продлить мирную передышку, так необходимую нашей стране для развития экономики, сельского хозяйства. И, конечно, для укрепления обороноспособности. Как много еще надо сделать, а история дает, в сущности, минуты.

Твердо придерживаясь ленинских принципов мирного сосуществования, СССР ищет новых контактов с Америкой. Соединенные Штаты не меньше заинтересованы в нормализации отношений с СССР. Пока Гувер находился в Белом доме, об этом не могло быть и речи. Но после выборов в ноябре 1932 года обстановка могла измениться. Уже сам приход Рузвельта к руководству страной давал определенные надежды на это. В предвыборных речах нового президента проскальзывала мысль о необходимости нормализовать отношения с Советским Союзом.

Еще до прихода Рузвельта к власти по предложению Литвинова в Соединенные Штаты Америки был послан опытнейший советский публицист Павел Людвигович Лапинский в качестве корреспондента «Известий». Старый коммунист, деятель польской социал-демократии и международного рабочего движения, участник Циммервальдской конференции – Лапинский был образованнейшим человеком, одним из крупнейших знатоков мировой политики.

В 20-х годах Лапинский был направлен на дипломатическую работу, с 1924 по 1928 год заведовал отделом дипломатической информации советского полпредства в Берлине. Эти отделы в советских полпредствах в свое время создал Чичерин, и они принесли большую пользу.

В Соединенных Штатах Лапинский наладил широкие контакты с различными кругами американского общества, установил знакомство с Элеонорой Рузвельт. Все это способствовало росту симпатий к Советскому Союзу, приближало признание его официальными кругами США.

Но не только Америка занимает мысли Литвинова. Большую озабоченность вызывает деятельность Лиги наций. В своем нынешнем виде она не пользуется уважением в мире. Но если в нее вступит Советский Союз, эта всемирная организация может сыграть свою положительную роль в деле предотвращения войны. Советское правительство поручает Литвинову установить более тесные контакты с политическими деятелями Франции, Чехословакии, Скандинавских стран.

6 февраля 1933 года в Женеве, где собралась на свою вторую сессию Международная конференция по разоружению, Литвинов от имени Советского правительства выступил с проектом декларации об определении агрессии. В ней с исчерпывающей для того времени ясностью говорится, что является агрессией и какие меры должны быть приняты против агрессора. Пункт первый декларации гласит: «Нападающей стороной в международном конфликте будет считаться государство, совершившее первым одно из следующих действий». Перечисление их настолько точно и ясно, настолько исключает ошибки и двусмысленные толкования, что это признают все. Мировая общественность с удовлетворением встречает советское предложение. Делегации западных держав по указанию своих правительств отклоняют советский проект. Но советский дипломат все же добивается успеха. 19 апреля 1933 года в беседе с польским послом в Москве Лукасевичем Литвинов высказал предложение созвать конференцию сопричастных и сопредельных с Советским Союзом стран, на которой обсудить проект декларации об определении нападающей стороны. Переговоры по этому вопросу велись и с другими соседними странами.

12 июня в Лондоне открылась Мировая экономическая конференция. И вот там-то Литвинов вновь спутал карты западной дипломатии. От имени Советского правительства Литвинов предложил государственным деятелям, собравшимся в Лондоне, подписать конвенцию об определении агрессии. Доводы Литвинова были настолько убедительны, что западные страны в случае отклонения советского предложения будут окончательно разоблачены в глазах народов, которые очень встревожены политикой нацистской Германии. Всех убедить не удается. Но начало положено. В июле 1933 года советское предложение принимают Афганистан, Эстония, Латвия, Персия, Польша, Румыния, Турция, Чехословакия, Югославия, Литва и Финляндия. Это был громадный успех советской дипломатии. «Правда» в те дни характеризовала подписание конвенции как великую победу советской внешней политики.

С тех пор прошли десятилетия, но та борьба Советского Союза за мир, которую он вел в предвоенные годы, до сих пор вызывает большой интерес. Даже буржуазные историки, то и дело возвращаясь к этой проблеме, столь актуальной и в наше время, отдают дань советской дипломатии.

На лондонской экономической конференции советская дипломатия одержала еще одну победу. В итоге переговоров Литвинова с английскими государственными деятелями правительство Великобритании заявило, что оно решило начать торговые отношения с Советским Союзом. Это подтолкнуло других.

Сразу же после очередного заседания конференции представители Соединенных Штатов Америки Р. Молли и У. Буллит приехали в отель к Литвинову, изложили по поручению американского правительства свои планы будущих экономических отношений с Россией. Американские дипломаты сообщили, что Соединенные Штаты готовы вести переговоры о признании Советского Союза.