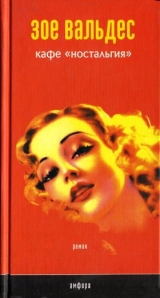

Текст книги "Кафе «Ностальгия»"

Автор книги: Зое Вальдес

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)

Сидя на скамейке в Люксембургском саду, мы наслаждались, глядя на детишек, катающихся верхом на пони; человек, сопровождавший одну из лошадей, был кубинцем, издали он поздоровался с нами. Самуэль печально заметил: имей он возможность кататься на пони, у него было бы другое детство. Я рассказала ему – пусть позавидует, – что мне посчастливилось застать осликов в парке Альмендарес и лесопарке Гаваны, отец даже сфотографировал меня верхом на одном из них, лет тогда мне было совсем немного. Потом животные исчезли. Может быть, это были империалистические ослы, пошутил Самуэль.

– Ты играла когда-нибудь в русскую рулетку на улице Пасео? – вдруг спросил он.

В первый момент я даже не нашлась, что ответить, почему-то мне показалось, что через эту игру со смертью прошел и он, как я в ту самую ночь, когда меня лишили девственности, когда он, еще ребенок, скорчившись на темной лестнице дома, где жил он и Монги-Заика, подсматривал за мной. Быть может, тогда он и не догадался, что произошло. А если и догадался, то уже не помнил об этом или притворялся, что не помнит.

– На улице Пасео с пистолетом в руках на виду у полиции? – все еще сомневаясь, допытывалась я, стараясь перевести разговор на шутливый лад.

– Я не говорил про пистолет. Русская рулетка на велосипедах. Группа в двадцать, или даже больше, человек садилась на велосипеды в верхней части улицы Пасео, около Национального театра. По сигналу мы бросались с закрытыми глазами вниз всей толпой, не обращая внимания на светофоры, самые опасные перекрестки были на Двадцать третьей улице и улице Линеа. Мы должны были затормозить у тротуара Малекона. Не буду даже говорить, что это был за спуск, только ветер свистел в ушах. Бывало, что в миллиметре от меня тормозили автобусы, я чуть с ума не сходил от страха и до финиша добирался еле живой, после этого меня едва держали ноги. Тогда мы все искали острых ощущений.

Я не стала спрашивать, не закончились ли эти развлечения когда-нибудь трагедией; по вздоху, который он сделал в конце фразы, я поняла, что ответ был бы утвердительным. Самуэль взглянул на старушку, кормящую голубей остатками хлеба и шоколада, снова вздохнул и, хотя я не просила его, рассказал, как один семнадцатилетний парень лишился обеих ног. Потом Самуэль откинул голову на деревянную спинку скамейки и прикрыл глаза рукой. Я спросила, не устал ли он. Он ответил, что нет, но если я не буду молчать, то будет куда приятней сидеть в таком ухоженном европейском парке, где деревья прямые, и растут они ровненько, а не так, как это водится в тропических парках.

Набор разговорных тем, принятых в кругу островитян, был весьма ограниченным; мы говорили если не о политике, то о еде, если не о любви, то, в лучшем случае, о сексе. Тему смерти мы никогда не затрагивали, даже в шутках, упоминать Курносую считалось плохой приметой. Когда Андро было лет двадцать, он меланхолически изрек: «Настанет момент, когда у нас начнут умирать родственники и друзья, например кто-то из нас. Где-то под сорок смерть потихоньку возьмется и за нас». В моей жизни Курносая появилась рано, однако я предпочла сохранить это в глубокой тайне. Я предпочитаю смерть зависти. Жителям Того Острова свойственно придумывать себе всевозможные тревоги и беспокойства в вещах, ставших, казалось бы, давно привычными. Если мы идем в кино или театр, то никогда не хвалим представление; спектакль закончился, и в тот же миг пропадает его столь благотворное воздействие, возможно, нам стыдно показать, что мы ничего не поняли, и, быть может, как раз поэтому критикуем, страдая от излишнего самодовольства. Какого же труда нам стоит принять достоинства или успехи ближнего. И не дай бог этим ближним окажется соотечественник. Нас спасает лишь страсть к танцам: в танце тело и взгляд бросают друг другу вызов. Самуэль и я перебрали почти все темы – смерть, зависть, ненависть, патриотическое безумие, – остался нетронутым только секс; кроме вчерашнего случая, мы почти не касались в разговоре прежних наших любовных связей. Разве что он как-то упомянул Грусть-Тоску и Ньевес, и то только потому, что я знала о них из дневника, но не более того. Я решилась рассказать ему немного о Хосе Игнасио и даже наболтала какой-то ерунды про Поля, к которому Самуэль никогда не проявлял большого интереса.

Создавалось впечатление: еще немного, и Люксембургский сад превратится в бесформенное месиво, раздавленный свинцовыми облаками. День не был погожим: солнце появлялось из-за туч лишь на краткие мгновения, которые и глазом-то не уловишь. А в полдень неожиданно похолодало, впрочем, парижане еще не убрали на чердаки свои классические непромокаемые плащи цвета беж, или кофе с молоком, или лазурного морского, или черного блестящего пластика; искренне радуясь весне, прохожие были вынуждены раскрыть зонтики и ускорить шаг, чтобы быстрее пересечь парк, спеша по своим неотложным делам. На скамейках то здесь, тот там какая-нибудь красивая женщина в возрасте ждала любовника: морщинка на переносице, сведенные брови, устремленный куда-то вдаль взгляд полон супружеской неверности, нога закинута на ногу, качается, отмеряя секунды, время, бегущее в вечность, руки на коленях, чтобы не копаться в сумочке в поисках сигареты. Мужчины листают «Монд» и отвлекаются от чтения, только чтобы прослушать новости по портативным приемникам. Мои глаза – глаза маньяка-фотографа – фокусируются на каждом персонаже, наезжают на него, проникая в самые глубины его души. Парочка детишек, держащихся за руки нянь, а может быть и бабушек, радостно направляются к пони. Но, взобравшись на лошадь, они не могут перебороть в себе страх и вопят во все горло. Наконец один из них, тот, что повыше, успокаивается, следом, глядя на него, замолкает и второй. Мой взгляд прошелся, словно панорама, от них к руке Самуэля, закрывающей глаза, я навела фокус на первый план, его кожу, включила увеличение и скользнула по многочисленным порам, по корням волос, по щетине. Спросила, ждет ли он еще, что я обласкаю его слух какой-нибудь необыкновенной фразочкой. Он двинул подбородком сверху вниз – да, ждет. На втором плане позади Самуэля деревья начали свое тихое танго ветвей. Либо это произойдет сейчас, либо никогда, сказала я себе. Давай сознавайся, Марсела, или забудь навсегда, не будь дурой. И я уже не смогла удержаться: слова потекли сами собой; я не слышала, а видела их: они вписались в окружающий нас пейзаж, заслонили собой элегантную старушку, все еще увлеченно кормившую голубей, две точки вдали, в которые превратились оба ребенка, улыбки изменниц, заполучивших наконец своих любовников, облака желтоватой пыли, поднимающиеся с земли, газеты в руках мужчин, которые по мобильному телефону, как я предположила, заключали коммерческие сделки. Фразы срывались с губ и обретали плоть, я могла обонять их, касаться, даже смогла бы сфотографировать, как если бы это была воздушная флотилия, выставляющая в небе всем напоказ рекламный транспарант; другими словами, я читала их как субтитры какого-нибудь иностранного фильма, идущего без перевода.

– Самуэль, я знала, что твоя мать убила твоего отца. Мне все известно. Это я была автором тех писем, которые она нашла в платяном шкафу. Я не знаю, помнишь ли ты то время, когда отец водил тебя в парк Влюбленных, или Философов – называй как хочешь, – поиграть в бейсбол; это я каждый раз, как штык, появлялась на балконе дома Минервы в тот момент, когда вы проходили под ним. Однажды я сбросила сверху плетеную корзинку, твой отец вытащил из нее пачку писем. Ты спросил, кто я такая, он ответил, что я мамина подружка. После этого я увидела твоего отца лишь тогда, когда его выносили из дома на носилках. Мина в тот день была со мной, возможно, поэтому она стала другом вашей семьи – твоей бабушки и тебя. Я думаю, что она переложила мою вину на себя, так как все произошло на балконе ее дома. Я даже предположить не могла, что тем подростком, который появился на вечеринке на крыше у Монги, был ты. Еще меньше я могла представить себе, что ты объявишься здесь, в Париже, что поселишься рядом со мной, что мы сделаемся друзьями, хотя, не буду скрывать, чтение дневника зародило во мне некоторые подозрения, терзавшие меня до вчерашнего дня, но я не хотела, чтобы они подтвердились.

По мере того как я заполняла словами сероватый день, Самуэль изменял положение тела: он опустил руку, открыв лицо; он ничего не разглядывал, просто смотрел куда-то перед собой, потом переместился на сиденье, подтянул ноги, скрестил их на тибетский манер, деланно почесал мочку левого уха, сжал губы, наклонил голову и посмотрел на меня. Я, в свою очередь, отвернулась, так что не смогла понять, расслышал ли он мою последнюю фразу. Я уловила, как он едва слышно пробормотал:

– Вот так случайность. Впрочем, бывает и похуже. Например, если бы мы оказались братом и сестрой и влюбились друг в друга, не зная об этом, как Леонардо и Сесилия. Или же родились в другие времена и были бы обречены на разлуку, как Абеляр и Элоиза. [225]225

Пьер Абеляр(1079–1142), французский теолог и философ, известна история его любви к Элоизе, с которой он обменивался письмами.

[Закрыть]

Повернувшись к нему, я увидела, что он сдавил руками виски, отчего на его лице особенно отчетливо прорисовывались скулы; пелена пыли и слезы, стоявшие в глазах, приглушали прекрасный контраст его черных зрачков с крошечными блестящими желтыми пятнышками, которые напоминали две золотые косточки, вкрапленные в два черных агата, плавающих, в свою очередь, в полных молока раскосых сосудах. В одно мгновение сотни морщинок искривили рот, и сколько бы он ни кусал губы, они все равно сжимались, превращая лицо в гримасу, в которой вряд ли сквозило беспокойство.

– Вот так к нам возвращается прошлое, – пробормотал он приглушенным голосом.

– К тебе. Ведь я прожила с этой мукой всю жизнь. Не думаю, что сейчас подходящий момент, чтобы избавиться от нее, и вряд ли ты сможешь мне в этом помочь.

– Но встретились мы вновь неслучайно. – Он обратил мою надежду в жалобный стон.

– Мы должны будем начать с нуля, но уже зная все. Я и ты, вместе, – решилась предложить я.

– Если хорошо подумать… – снова им овладело сомнение. – Нам нужно отдохнуть друг от друга, разъехаться на время, это самое лучшее. Я, наверное, все равно буду думать о тебе. Но вдруг я расхочу спать с тобой. Так или иначе, ты будешь сравнивать со мной моего отца. – Конечно же, это относилось к сексу.

– Я никогда не спала с ним, ничего более чудовищного нельзя придумать; у нас не было ни одного свидания, я никогда не разговаривала с ним. Так что он не изменял твоей матери, она неверно все поняла, – оправдывала я свою погибшую любовь.

– Это не так. Я частенько сопровождал отца в дом Сан-Хуан-де-Диос между улицами Вильегас и Монсеррат; я знал, что наверху в одной из комнат его ждала женщина; отец оставлял меня со своим другом, который водил меня в кинотеатр «Актуалидадес» на «Кота в сапогах»; и не сосчитать, сколько раз я видел этот мультфильм. После сеанса отец поджидал меня, покуривая около магазинчика на углу. Я знал, что эта девица была моложе моего старика, потому что его дружок постоянно спрашивал: «Ну, давай рассказывай, как там Юная Плоть держалась сегодня?» Отец закатывал глаза, глубоко затягивался, почти разом превращая сигарету в горку пепла, потом судорожно вздыхал: «Нежнейше, нежнейше, она доходит со мной до полного изнеможения».

Самуэль разошелся, не думая о том, что я могла все принять на свой счет и, понятное дело, покраснеть от стыда.

– Клянусь, в том доме была не я. Клянусь тебе всеми святыми, что у меня с твоим отцом ничего не было, – я яростно защищалась.

– И с письмами тоже была не ты, – ответил он убежденно.

– Письма мои. Твоего отца звали Хорхе. Ты их читал когда-нибудь? – прервала я его, совершенно уже не владея собой.

– Я очень долго ждал, адвокат матери приложил все силы, чтобы мне разрешили полистать их, но они не позволили оставить мне письма на память, они в архивах Верховного суда.

– Тебе говорит что-нибудь фраза «Сочный Хорхе» или «Питательный Хорхе»? Я их так озаглавила.

– Ты права. Хотя теперь мне тоже все понятно. Никто не скажет «сочный» или «питательный», не попробовав прежде на вкус, – сказал он с иронией.

– Это была только форма, чтобы привлечь его, всего лишь простой способ, – я почти уже умоляла Самуэля.

– И что же там тогда было? С кем он кувыркался в постели в доме Сан-Хуан-де-Диос по понедельникам, средам и пятницам с двух до четырех дня? Полагаю, мне ничего не остается, как поверить в то, что не с тобой, – он начал выходить из себя.

– Не со мной, – я вдруг обрела уверенность: эта история меня мало касается, надо прекращать этот разговор, мне плевать на все его дурацкие подозрения.

– Марсела, пойдем лучше домой. У меня голова разболелась, – он произнес это с той же интонацией, какая звучала в его голосе в начале нашей сегодняшней встречи, то есть со смиренной нежностью, словно бы отказывался от своего недавнего приступа подозрительности и неверия.

Мы сократили путь, двинувшись наискосок к бульвару Сен-Жермен, вскоре прошли мимо Института Арабского мира, в полном молчании перешли через мост Салли. Дорогой мы все же обменялись парой фраз по поводу торговых палаток, моды и последних новинок кино. На острове Сен-Луи, там, где начинается мост Анри IV, Самуэль улыбнулся, и через мгновение улыбка перешла в слабый смешок.

– Кто бы рассказал моему отцу, что мне доведется втрескаться в его подружку! – воскликнул он.

– Не вижу ничего смешного. Кроме того я тебе уже сказала: я его только видела, не более того; я всего лишь написала два десятка писем. Не отрицаю, он был мне симпатичен, но от этого до того, что ты думаешь… Подумай, что ты несешь…

Я рванулась вперед и бегом добралась до дома; закрыв нижний замок на три оборота, проглотила три таблетки и только тогда пришла в себя.

Мы неделю не разговаривали; наконец возобновили наши отношения, как обычные соседи, уважающие чужие права и строго блюдущие свои интересы. Через месяц он пригласил меня на вечеринку, я согласилась, она прошла как обычно, мы потанцевали, попили, поели, повеселились, а вернувшись, попрощались на пороге наших квартир, и больше ничего. Ни тебе заходи, подожди, я сейчас приготовлю что-нибудь попить, включи-ка телевизор, может, там что-то интересное идет, передача о Серже Генсбуре [226]226

Серж Генсбур(наст, имя Люсьен Гинзбург, 1928–1991) – французский бард, актер и кинематографист.

[Закрыть]или мистический триллер, не уходи, мне не нравится одной смотреть на эти потоки крови, останься со мной, обними меня, ой, залезай-ка ко мне в постельку. Не касайся моей груди, не лезь ко мне, убери-ка свою штучку, гадкий мальчишка, я ведь тоже не из камня, мы же как брат и сестра, зачем нам рушить дружбу… И в самом деле, пусть исчезнет эта муза, не берегущая наши отношения.

Шарлин не могла поверить случившемуся; предложила помочь нам, причем на выбор, либо она попытается снова свести нас, устроив у себя ужин, либо, наоборот, исчезнет с горизонта, и мы сами, безпосредников, наладим отношения. Она не могла видеть мои страдания. Я выбрала второе: раз уж случайность сказала первое слово, то пускай случайность завершит эту историю, прикрыв ее золотой брошью, или кровью, словом, какой-нибудь глупостью. Моя подруга не переставала причитать, святые небеса, сколько мужиков кругом, и угораздило же ему оказаться сыном того самого типа, нет, я же тебе говорила, что этот район заколдован. Не хочешь ли почитать Пруста, вдруг это немного тебя отвлечет? И мне пришлось объяснить ей, что я читаю Пруста не для того, чтобы забыться или развлечься, а скорее как раз наоборот, чтобы напомнить себе и еще раз обдумать свое отношение к жизни.

Самуэль позвонил в дверь; я разговаривала с Шарлин по телефону. Я попрощалась с ней, извинившись за то, что вынуждена прервать разговор, видимо, это из «Хронопоста», [227]227

«Хронопост» – почтовая служба.

[Закрыть]жду посылку из Нью-Джерси, ящик здоровенных бананов, которые Лусио грозился в одном из своих последних телефонных посланий переслать мне. Он посоветовал мне пожарить чичарритос – тоненькие ломтики незрелого банана, а если бананы созреют по дороге, то поджарить их целиком и ни в коем случае не запихивать в мусорное ведро, а если они совсем сгниют, то, по крайней мере, пару раз я могла бы использовать их как-нибудь иначе, например, «пихать» в другое, более нежное, место. Увидишь, какие они наивкуснейшие, уверил меня Лусио, и, отправляя их мне, он прекрасно знал: в Париже эти экзотические продукты ни в какое сравнение не идут с теми, как я весьма неутешительно их называю, дохлыми бананчиками, что продают здесь, и ценятся на вес золота, как и прочие продукты, которые упоминались раньше. Вспомни обо мне, когда будешь их есть или выбрасывать… Пока, дорогая Шарлин, разумеется, если это принесли их, то я приглашу тебя на жареные бананы или на марикиту, [228]228

Марикита– кубинское блюдо, мед или сироп со свежим сыром.

[Закрыть]ты просто пальчики оближешь. Чао. До встречи.

Но это был не служащий «Хронопоста» или «Федераль Экспресс», [229]229

«Федераль Экспресс» – мировая курьерская служба.

[Закрыть]а Самуэль. Он принес дышащую паром кастрюлю, с которой побежал на кухню, чтобы поставить на подставку, от кастрюли исходил запах маиса, мое обоняние, конечно же, меня не обманывало, в кастрюльке был ни много ни мало – тамаль. [230]230

Тамаль– пирог из кукурузной муки с мясом и специями.

[Закрыть]Уже давно мы не завтракали и не ужинали вместе; Самуэль накрыл на стол, расставил тарелки, и мы устроили потрясающий банкет из моих самых излюбленных блюд. На десерт съели землянику со сливками, а закончили все черным кофе. Во время ужина говорил по большей части Самуэль, но все о каких-то мелочах: то он собрался в клуб «Ла-Куполь» посмотреть на Компэя Сегундо, [231]231

Компэй Сегундо– кубинский гитарист, один из пропагандистов музыки сальса во Франции.

[Закрыть]то познакомился с недавно приехавшим кубинцем, который рассказал о последних зверствах правительства, то об отключениях электричества, то о гонениях «палестинцев» (имелись в виду жители провинции Орьенте), то о воровстве костылей и вытаскивании металлических пластин из мертвецов, чтобы оперировать и латать живым сломанные бедра, копчики, лодыжки, то о недовольстве, тревогах, словом, та же сказка про белого бычка.

– Map, я говорил с Миной, я звонил ей вчера. Она подтвердила, что это ты писала письма, но не смогла убедить меня в том, что больше ничего не было. Она прямо-таки дар речи потеряла, когда услышала, что ты все мне рассказала… Кажется, Монги освободят…

– Я думала, что ты уже все позабыл. Думала, что кто старое помянет, тому глаз вон, ведь… Мне не нравится, что ты проверяешь все у Мины, не понимаю, зачем тебе это. Ты прекрасно знаешь: я ей не доверяю.

Я налила ему еще кофе, но он отказался.

– И еще, мне нужна твоя помощь. Я не нашел визитку Боба Салливана. Ты не могла бы дать мне его координаты? Мне нужно, чтобы он мне немного помог, утром я улетаю в Нью-Йорк. Я добрался-таки до этого типа в консульстве и получил наконец визу.

– А как же там?… – у меня сдавило горло.

– Это не важно; разберемся на месте.

– Нет, я хочу спросить, надолго ли ты уезжаешь? Насовсем?

– Не знаю, но думаю, что да.

– Не приходи прощаться. Ненавижу прощания – ну, вот опять мне пришлось повторить эту фразу! – попыталась рассмеяться я.

Я немедленно села за стол и написала для Самуэля рекомендательное письмо мистеру Салливану. Я знала, что это будет действенней, чем телефонный звонок.

Два дня я безвылазно просидела дома. К вечеру третьего дня я должна была во что бы то ни стало, несмотря на плохое самочувствие, идти на телевидение: у меня начиналась первая рабочая смена по новой профессии визажиста. Открыв дверь квартиры, я наступила на пухлый конверт; внутри находился кинематографический дневник с небольшой прощальной запиской от моего друга, от моей платонической любви от того, кто значил для меня так много. Нет не так, от моего любовника, который не был им моего сна, обратившегося в пепел по вине давнего кошмара. Самуэль оставил тетрадь вместо себя. Он уехал, лишив меня не только зрения – все пять чувств покинули меня, с Самуэлем улетучилось и то беззаботное веселье, которое овладевало мной, когда я была рядом с ним. Хотя мне никогда, как я говорила, не нравилось быть веселой, но Самуэль легко вводил меня в неповторимое состояние. С ним я поняла, что ирония могла бы вернуть нам осколки того счастья, которое я похоронила в отрочестве на Том Острове. Меня охватило отчаяние, ужасная убежденность, что перебравшийся на континент островитянин никогда не сможет обрести спокойствия, никогда его надежда не перестанет быть такой шаткой и зависеть от случайностей.

Первый политик, которого мне пришлось гримировать, носил очки, причем носил не снимая, убери их, он сам на себя не будет похож, и самым плохим были две лиловые вмятины от оправы на переносице; как я ни массировала кожу, мне не удалось их убрать. Молодым он был очень даже соблазнительным, подумала я, хотя и сейчас при желании может выглядеть шикарно. Верхняя губа под усами обильно потела, линия зубов была совершенна, хотя уже и с первыми признаками износа. Морщины заметны не сильно. Волосы густые, вьющиеся, седые. Я замазала следы от оправы непомерным количеством крема-основы, потом прошлась по всему лицу губкой с матовым тоном. Он не моргал, не закрывал глаза, смотрел прямо на меня, внимательно следя за каждым движением моих рук, что меня сильно смущало: я не могла сосредоточиться, и когда подкрашивала ему брови и подводила глаза, моя рука немного дрожала. Он стал противиться тому, чтобы я подкрасила ему губы, однако я настояла: губы у него были бледными от природы, а тут еще пудра совсем сравняла их с общим тоном лица, и казалось, что рот у него вообще отсутствует. Я внятно ему это объяснила, и он согласился. У меня создалось впечатление, что это был порядочный человек, мне так кажется всякий раз, когда я вижу человека, которого мало волнует то, как он будет выглядеть перед телекамерой. Он спросил меня, как мне здесь, в этой стране, не унижают ли меня, ведь я иностранка; он интересовался Тем Островом, и куда более основательно, чем обычные туристы – о солнце там, о море, табаке или пальмах, – наоборот, он расспрашивал о том, что скрыто от глаз: о будущем нашего общества, о детях, о стариках, о зарплатах, о здравоохранении и образовании, о безработице. Должна сказать, что отвечала я с не меньшим усердием, чем гримировала его. И не только потому, что это была моя проба пера на поприще визажиста, но и потому, что мой клиент внушал мне доверие. Посмотрим, насколько его хватит, потому что такие, как правило, ломаются, едва только добираются до власти, подумала я иронично. Но так или иначе, в тот вечер я вернулась домой с надеждой, что все повернется к лучшему. На следующее утро я отправила по почте Шарлин кинематографический дневник; в конверт вложила записку: «Пусть побудет у тебя, и никогда не отдавай его мне, даже если я буду умолять тебя на коленях. Неплохая идея: продать его на Блошином рынке, как что-нибудь старинное».

До сегодняшнего дня я не перечитывала его. Уже пять утра, а я так и не сомкнула глаз, простыни вымокли от пота. Я слышу, как поднимается Шарлин, она встает рано. Входит в комнату, – я притворяюсь, что сплю. Кладет мне руку на лоб. Марсела, у тебя температура, проснись. Она трясет меня за плечо, я делаю вид, что как будто бы только что проснулась. Шарлин уходит, забрав тетрадь, возвращается с градусником. Я не привыкла к тому, чтобы мне совали эту штуку в задницу. И под мышку тоже, я устала говорить ей это; и все же я уступаю: беру градусник в рот. Хоть бы продезинфицировала его, сколько ты им не пользовалась, упрекаю я ее. Она ласково называет меня дурочкой, поросенком, грубиянкой, неучем – сколько еще таких же нежных словечек припасено у нее для меня. Ля-ля-ля, у тебя сорок. Она быстро одевается, чтобы сбегать за лекарствами в аптеку на Севастопольском бульваре. Не уходи, я мигом вернусь, раскройся, это не хорошо, что ты лежишь под ватным одеялом, впрочем, окна открывать не надо, от сквозняка тебе может стать еще хуже, в ее голосе слышна тревога. Едва за ней закрывается дверь, я встаю, одеваюсь и удираю. Мне совершенно не хочется, чтобы меня жалели, чтобы кто-то заботился обо мне. Я уже взрослая и сама могу выбирать, что мне делать и куда идти, мне нравится, что у меня жар, что миндалины мои опухли и полны гноя. Самое лучшее, что со мной может случиться, это воспаление легких со смертельным исходом. Быть может, так я добьюсь, что ко мне на похороны приедет Самуэль. И что мне с того? Чтобы добиться его возвращения, то есть я хотела сказать, собственной смерти, совершенно не обязательно ждать какой-либо болезни, можно просто покончить с собой. Я ничего ценного не потеряю, разве что жизнь. Но рано или поздно я ее все равно потеряю, когда-нибудь мое ничем не выдающееся существование прекратится. Покончив с собой, я бы опередила события и избавила бы себя от ненужных формальностей. Я пулей слетаю вниз по лестнице, спотыкаюсь о ковер и почти лечу в пропасть, но вместо того, чтобы отдаться во власть бездны, цепляюсь за перила в страхе, что сломаю себе ребра или переломаю ноги. Но разве пару секунд назад я не желала себе смерти? Зачем я спасаю себя? Представить только, что будет, и меня уже тошнит и кружится голова. Трусиха, кто так думает, тот вряд ли решится сделать больно даже пальцу на ноге, не хватит смелости, чтобы треснуть по нему молотком. Однажды я уже играла в русскую рулетку, Самуэль, и ты там был, но вряд ли ты это помнишь. Так помнишь ты это или нет? Лучше мне броситься в Сену. Черт возьми, имея такое прекрасное Карибское море, хотеть броситься в эту вонючую и грязную реку. Если бы в этот час были открыты турагентства, я купила бы билет на самолет только за тем, чтобы покончить с жизнью на родном пляже. Черт, я даже не могу достойно покончить с собой, покончить именно в том месте, которое я для этого выбрала, которое принадлежит мне, потому что я там родилась! Хотя я не думаю, что есть что-то героическое в том, чтобы тобой пообедала акула. Правда, я ничего не увижу и не буду ничего знать, полагаю, это дело всего лишь нескольких мгновений. Что случится с моими глазами? Да их заглотит, словно пару маслин, акула. Учти, Марсела, ты ничего и никогда больше не увидишь. Все потонет во мраке, в полнейшем мраке. А может, и нет, и там будет много света. Так много, что мне придется закрыть глаза, и потому я не смогу ничего увидеть. Но глаз уже не будет, как и ничего другого. Да ни за что в жизни я не откажусь от способности видеть! Я даже не могу отказать себе в чтении газет, хотя в них и пишут только о грязных сторонах рода человеческого. Рассвет, почувствуй его аромат, ты жива, слизни языком каплю пота, ты жива, ущипни себя за живот, за соски, ты жива, слушай песню колибри. Колибри? Нет, это невозможно, здесь не водятся такие птицы. А почему нет? Вполне вероятно, что они прилетели сюда с Того Острова, исключительно для того, чтобы навестить тебя, они поют о твоей далекой стране. Посмотри в их сияющие глазки. О, так и есть, это мои колибри! Вот в конце улицы появляется солнце, то самое, что шесть часов спустя согреет и мою землю. О, взгляд, удивительная гармония! Я жива.