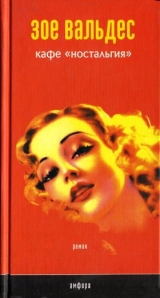

Текст книги "Кафе «Ностальгия»"

Автор книги: Зое Вальдес

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)

Зое Вальдес

Кафе «Ностальгия»

Рикардо,

Пепе Орта и его кафе «Ностальгия»,

Эне, Рами, Лилит Рентерин,

Ямиль, Филиберто и всем остальным, разбросанным по свету.

* * *

Et je tremble, voyant les amis de mon âge, Car les jeunes, les beaux, les joyeux passeront, Et moi-même avec eux. Hèlas, le temps ravage. Les générations! La jeunesse est un rêve.

Theognis. Siglo VI a. n. e.

Гляжу на друзей своих старых, сердце мое замирает,

Ведь молоды были когда-то, так радостны и красивы,

И я был таким же. Увы, беспощадно время.

Друзья! Молодость – это греза.

(Феогнид, 6 век до н. э., пер. Эдика Вертова)

Глава первая

Обоняние, тревога

Вчера. Когда было вчера? Вчера я позабыла свое имя. Ровно через двенадцать минут после того, как я пришла на вернисаж одного колумбийского скульптора, какой-то человек направился прямо ко мне; он еще не подошел, а я уже вставила его в рамку (привычка фотографа) – неплохой бы вышел портрет, подумала я, – четкие морщинки на лбу, опущенные глаза, густые каштановые с проседью брови, такие же волосы, самодовольная, словно он знал меня всю жизнь, улыбка, которая, чем ближе он подходил, тем больше превращалась в гримасу сомнения. Ямочки на щеках от этой то ли улыбки, то ли гримасы подчеркивали скулы. Я предположила, что он проявит профессиональный интерес и спросит что-нибудь о творчестве художника, но как бы не так – он спросил, как меня зовут. Вот тогда я и впала в задумчивость – глядя на стоящую передо мной скульптуру, основной мотив которой, словно подсказка для меня, воплощал морскую тему, она-то и помогла мне вспомнить имя, дающееся при рождении, отождествить себя с ним. Вздыбленная бронза оживила в моей памяти запах моря, а вслед за ним – пахнущую гуайявой [1]1

Гуайява– сладкий тропический фрукт.

[Закрыть]летаргию, щекочущий нос легкий бриз, совсем как от пены мамея, [2]2

Мамей– темный яйцевидный плод, диаметром 10–20 см, весом до 4 кг.

[Закрыть]поднимающейся в стеклянном стакане электромиксера, промокший отзвук манго, только что превращенного в нежный ломтик, белизну выжатого из сахарного тростника гуарапо, [3]3

Гуарапо– сок, выжатый из сахарного тростника, а также алкогольный напиток.

[Закрыть]шевелящихся в рыболовных сетях крабов, раздавленные в чане виноградины, сваренный и процеженный через марлю кофе, подобранные в песке ракушки, и вот к моим ногам в поисках убежища устремились сотни глупых рыбок… ой, уже вспоминаю! – восклицаю я, бросая вызов нейронам, три первые буквы этого слова это почти что три первые буквы моего имени. Mop… Map… «Меня зовут Марсела», – ответила я с запинкой. Человек, источавший аромат ванили, извинился, сказал, что спутал меня со своей знакомой, с которой не виделся бог знает сколько лет, от моей заминки на его помрачневшем лице засветилась широкая вывеска уныния – словом, он не поверил, что я назвала ему свое настоящее имя. Такой приступ амнезии совсем выбил меня из колеи. Но прошел час – я сама по себе, реальность сама по себе, – и я успокоилась и выбросила из головы это происшествие. Я простилась с каждым из присутствующих и, вдохнув исходящие от них ароматы, включая и те, которые мне даже не были знакомы, тихонько ушла, сытая по горло одними и теми же шутками, старыми как сама земля.

Перед тем как отправиться домой, я прошлась по Елисейским Полям, зашла в парфюмерный магазин «Сефора», у прилавка провела по ладони карандашом для губ, прыснула на запястье и мочки ушей подходящими к этому цвету духами, которые напомнили мне болгарские духи моей юности «Пророчество». В конце огромного зала уткнулась в экран монитора; присев за серебристый компьютер, вошла в Интернет, просмотрела последние новости – ничего достойного, разве что пожары. Скопление надоедливых запахов в конце концов стало меня раздражать, и хотя, чего отрицать, эти продавцы и продавщицы просто поражали своей красотой и элегантностью, я тотчас же выскочила в вечернюю свежесть. Я спустилась в метро на станции «Георг V». Всю дорогу до станции «Сен-Поль» я то и дело поглядывала на молодую парочку, которая игралась с куклами, изображая какие-то сценки с танго. Дома я выпила чашку жасминового чая, сняла макияж, промокнув лицо влажной салфеткой, и, прежде чем лечь спать, удостоверилась, приложив ухо к тонкой стенке, что мой новый сосед все еще смотрит телевизор. Вчера вечером было три месяца, как уехал Самуэль – мой прежний сосед, даже больше чем просто сосед, мой друг, моя платоническая любовь. О Самуэль, ты моя тайна.

Но вот уже позднее утро, а балконы все еще закрыты, хотя в этом мрачном уголке планеты наконец появился солнечный свет. Каким легким делом ни кажется общение, в действительности это не так; если вдруг тебе захотелось поговорить с кем-то, то придется сначала позвонить по телефону, предупредить и лишь только потом постучаться в дверь. Учтивая предупредительность вместо дружеского общения. Раньше в отношениях друзей было меньше церемоний. Сегодня принято решать вопросы по телефону, по факсу, даже по Интернету. Расслабленная таким проявлением прогресса, я едва набрасываю на бумаге письма, которые никогда не добираются от моего стола до почты, а тонут в долгой, бесконечной летаргии внутри пластиковой коробки, помещенной мной возле оконной щели, которую одолевают дождь, ветер и прочие природные катаклизмы. Излишняя предупредительность едва переносима. Но предупредительность – это не то, о чем стоит сожалеть, старая поговорка превратилась в девиз человечества. И телефон, тем не менее, продолжает оставаться серьезным времяпрепровождением, а точнее, грандиозным изобретением – это же бесспорная выгода, хотя ты и тратишь время и деньги. Что с нами станет, если нас вдруг лишат телефона? Приспособимся ли мы к этому? Что делать, если нет возможности слышать встревоженный голос любимого существа, ведь этот голос единственное утешение, что остается нам? Но телефон не может приблизить нас к другому человеку, он лишает нас надежды почувствовать его запах.

Любовь – это как раз то, что не дает мне любить банально. Потому что, когда я люблю, я слишком тщательно контролирую свои чувства, поскольку каждый раз влюбляюсь так же пророчески безоглядно, как и в молодости. Неужели Самуэль станет последним доказательством? Жизнь – это как раз то, что мешает мне жить беззаботно, потому что я живу слишком эмоционально. Мне нравится, когда солнечные лучи проникают в мою кожу, и она, обожженная, пузырится, мне доставляет наслаждение то, как море своими волнами треплет, словно солеными ножами, мое тело, то, как воздух заносит мне в глаза заразу, и глаза гноятся, и в уголках застывают капельки гноя, я испытываю наслаждение, когда пыль забивается в рот, а в горле свербит от избытка грязи. Такая жизнь – реальная, ирреальная – меня уничтожает, и тогда я прячусь в книгах. Чтение побуждает меня читать. Чтение означает, что я все еще наивна, что я все еще могу задавать вопросы. Задавать вопросы, но кому? Когда я добираюсь до середины книги, я наконец перестаю быть собой. Потому что, читая, я вижу сны. Но читать, видеть сны и целовать губы – значит жить с моим собственным «я», внутри моего «я». Мне дорого уныние моего «я». И нельзя избежать соблазна, чтобы не принизить, не умалить значимость чужого «я», согласуясь с моральными условностями и общественными нормами. Читать – это единственное, что может заставить слиться два одиночества, причем так, чтобы наше ego не возвысилось над временем, местом жизни и привычками другого ego. Принять ближнего – не значит терпеть его, этой прописной истиной мы слишком поторопились пренебречь. В глаголе «терпеть» сквозит осуждение. Все-таки факт чтения допускает, хотя и с горем пополам, при наличии культурного жизненного опыта, принятие другого «я», и при удачном стечении обстоятельств, при известной доле благоразумия мы позволяем смешать его «я» с нашим. Мы принимаем страх перед смертью, который воспринимаем как некий культурный обряд.

Я читаю и вижу сон, что читаю и что хочу написать письмо Самуэлю, но не могу. Во время чтения я четко осознаю, что, когда греза растворится и я вылезу из шкуры персонажа книги, мне в голову не придет ни единой мысли, которая чего-либо стоит, но когда я читаю, во мне возрождается прекрасная способность мыслить, на меня обрушиваются слова, словно ливни, словно невиданные ароматные цветы из бесконечного и вечного сада, и накатывают предложения, словно волны того огромного моря, что я вижу во сне, читая толстую книгу. Этимология моего имени причиняет мне боль. Да, именно потому, что, читая, я в большинстве случаев вижу во сне море, слышу его мрачный рев, но не могу открыть окно и вдохнуть его близость, и хотя что тут сложного, но я вижу сон и читаю, а потом просыпаюсь посреди чтива, то есть книги, и узнаю свою комнату в Гаване, а в соседней комнате, бормоча что-то, суетится моя мать, и я говорю ей: «Мама, мне приснилось море», а она отвечает, что ей не до того, что она не может решить, на что ставить, на какой номер в лотерее, если это, конечно, лотерея, но едва я хочу войти в другую комнату, чтобы увидеть мать, – а я все еще посреди книги, – я вываливаюсь из сна в полудремоту, а когда мне кажется, что вот-вот я войду к себе в комнату, я пробуждаюсь окончательно и всплываю со страниц, где мне грезятся океан, моя мать, моя комната. И все это происходит тогда, когда глаза мои открыты, голова моя чиста – ни единой мысли, которая легла бы в простенькое письмо, и вот мной овладевают воспоминания: голоса друзей, наши старые добрые вечеринки, все наше прошлое, что сводит меня с ума и выпихивает в удобное настоящее. Когда то самое прошлое было настоящим, я устраивалась в нем, как на мягкой софе, плюхаясь на нее своим худеньким телом с беспечностью двадцатилетней девицы. Конечно, мне уже не двадцать, и в настоящем, в сегодняшнем дне, я потеряла былую легкость. Мои родители больше не живут в Гаване. Они бросили меня в восьмидесятом, чтобы уехать в Майами. Они не захотели ждать, когда я вернусь после учебной недели, не стали подвергать себя опасности, у них не было времени даже предупредить меня. Все произошло слишком быстро: за ними заехал какой-то автобус, выкрашенный в белый цвет, с голубой надписью на английском.

– Сейчас или никогда, – сказали им. – Ваш зять ждет вас на своей яхте в порту Мариэль.

– А дочка? Нам нужно разыскать дочку! – наверняка воскликнула моя мать, ароматный мандарин.

А отец, спелый банан, не долго думая ответил:

– Дочка приедет к нам в другой раз, она выпутается, ведь она сильнее и решительнее нас. И потом, разве ты не думаешь о другой дочери, о старшей? Ее муж рискнул, приплыл за нами. Мы не можем упустить такой шанс, Лала. Подумай об Ильде, о внуках, сколько лет мы терпели, мечтали убраться из этой чертовой страны, – и он, затянувшись дешевой сигаретой, купленной по продуктовой карточке, выпустил струйку дыма.

Другая дочь – это моя сестра, сегодня замужняя сеньора, она все так же одержима семьей, но эта история стара, как мир. Мою сестру Ильду, вербеновый отвар, родители отправили еще малышкой в Соединенные Штаты, чтобы спасти ее от коммунизма, это была настоящая история про Питера Пена. [4]4

Питер Пен– герой книги шотландского писателя Джеймса Барри (1860–1937) «Питер Пен, или Мальчик, который не хотел взрослеть».

[Закрыть]После моего рождения у матери появился страх к любым переездам, но прошли годы, и они уехали, с трудом делая выбор из-за ее предрассудков между морем и воздушным перелетом. К счастью, Ильда не оставалась долго одна в Майами. Мои родственники по материнской линии обихаживали ее, пока она усердно училась в приходской школе. Представляю, каких мучений стоило матери принять решение оставить меня, но, по правде говоря, я не особо жаловала дом и приезжала с учебы лишь на выходные, моя самостоятельность глубоко ранила маму, и она все с большей грустью думала о своем первенце. В день родительского отъезда мать наскоро написала дрожащей рукой, пахнущей чесноком, записку и придавила ее салатницей в центре стола: «Марсела, доченька, мы уехали в Мариэль». Это случилось в пятницу. В субботу, когда я приехала с учебы, мои родители были далеко на севере, а на меня свалилась тяжесть общественного презрения. Меня, надежду кубинских шахмат, фактически засунули в какую-то школу для начинающих шахматистов. Никому из соседей до такой ерунды и дела не было, ведь я стала для всех, на чьих глазах росла, дочерью бежавших в империю, и меня, как и моих родителей, заклеймили позором. Через год жизни в Майами родители разошлись. Мать сейчас работает официанткой в кафетерии аэропорта, отец – ночным сторожем на автостоянке. Они, сбежавшие от нашего семейного очага, перестали для меня существовать, и не я это решила; сами они никогда больше не отважились появиться передо мной, и я не упрекаю их ни в чем, наши встречи теперь лишь удел рождественских каникул или каких-то случайных дат, и эти свидания только видимость того, что мы вместе. Конечно, я звоню им, посылаю деньги, но не больше. Моя сестра, эта Ильда, с которой я едва знакома и которая вряд ли страдает бессонницей – причиной тому ее неугомонный самец-муж, – заняла мое место, или, быть может, я все путаю, и мое место здесь, никем не занятое, а возможно, оно просто сдано на длительное хранение. Ильде тоже от жизни досталось, и этого хватает, чтобы ненавидеть меня с самого моего рождения, ведь это по моей вине она жила, словно сирота, по общежитиям, за которыми так усердно следит полиция.

Я все меньше сплю и все больше читаю. Читать для меня – это все равно как потягиваться в свое удовольствие. Это верно, что я сплю катастрофически мало, но я гораздо чаще вижу сны, когда читаю. Никто и не говорит, что чтение полезно для здоровья, кто сказал, что книга – анальгетик или средство-против-болезни. Я не знаю, почему столько читаю – наверно, чтобы забыть Самуэля, пахнущего корицей, но я и раньше всегда читала, до того как появился Самуэль; я также не могу понять, почему вижу столько снов, пока читаю, и всегда эти сны об одном и том же: о песке на пляже, о Самуэле, о моих друзьях, о матери, о каких-то местечках в городе, которых теперь больше нет. Быть может, поэтому лучше читать и видеть мой город во сне, чем жить в нем, чем чувствовать его запах. Я больше действую в книгах, чем в жизни. Я уже говорила, что, когда возвращаюсь в себя, мной овладевает прошлое, а когда я читаю, то могу видеть сны о чем угодно, к примеру, о том, что меня пугает, о будущем. Закрыв глаза, я даже могу запросто ощутить вкус будущей истории, как будто в руках у меня поваренная книга. Я уверенно скольжу по тексту, фантазия автора захватывает меня, и мне кажется, что я пишу длинные письма. Прерываясь, я выбрасываю куски текста из своей головы, похожей на машину, на компьютер, которому не задали порядок сохранения информации. Иногда призрачная переписка, которую я веду, перескакивая с одной страницы книги на другую, не заканчивается ночью, а продолжается дальше, уже вне этой книги, вне наступающего утра. Я могу читать Кавафиса [5]5

КавафисКонстантинос (1863–1933) – греческий поэт. На русском языке известен в переводах Г. Шмакова и И. Бродского.

[Закрыть]и воображать себе письмо весьма изящного стиля, а закончив поэзию моего любимого грека, беру современный роман, и представляемое мною письмо меняется в соответствии с беззаботной интонацией романиста. Так мне и виделись мои эпистолярные послания, измеряемые книгами и месяцами. Всякий раз, принимаясь за чтение, я совершаю новую экскурсию на тот берег Леты, мои ночные путешествия происходят в своем подавляющем большинстве в книгах, и мои послания – сны, вытекающие из них, которые я могу подправить и закончить лишь в следующий раз, когда снова закрою глаза и покорно провалюсь в них. И тогда я падаю замертво, как если бы лишилась зрения, глаз, я проваливаюсь в сон, чтобы связать последнюю фразу с будущей.

Мои эпистолярные приступы, навеянные литературой, не должны иметь ничего общего с памятью. Они – забвение или истории, рассказанные мне другими, однако в полудреме они разрастаются до невероятных размеров, как будто я прожила все заново или оживила, памятуя об адресате, или же они были простыми издержками мыслительного процесса, аккуратными и легко воспринимаемыми. Адресатом моих писем или снов может быть человек, которого знаю лично я или автор книги. Например, Самуэль или Сван. [6]6

Сван– персонаж романа-эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени».

[Закрыть]

У меня не возникает кинообразов, когда я читаю книгу, никакой киноленты, лишь письма, превращающиеся в приятные сновиденческие эксперименты, в некое чувственное наслаждение, получаемое от размышлений. Гораздо меньше я представляю зримой книгу саму по себе, я сознательно не иду на такой умозрительный акт. Я проживаю с ней другую жизнь. И нарушаю эту жизнь добавленными главами – многочисленными страницами, которых никогда не касалось перо, – придуманными в волшебном порыве наслаждения. Перед моими глазами листы и еще раз листы со строками «дорогая ты моя, дорогой ты мой», и на страницах появляются образы – следствие повествования от первого лица. Образы эти – слова, которыми описываются лица персонажей, обрывки разговоров. Когда на рассвете я хочу хоть что-нибудь вспомнить, то у меня ничего не получается, несмотря на холодную воду, которой я брызжу себе в лицо, несмотря на чудовищные умственные потуги, несмотря на фитин (таблетка для освежения памяти) – ничто не вернет мне даже самой короткой фразы. Помнится, как-то я уловила шум прибоя, он был едва слышим, такой слабый, как звук моего голоса, а еще я чуть было не обласкала свою мать и едва не стала баюкать Самуэля, будто он мой сын, его голова с копной вьющихся волос на моих коленях – и все, больше ничего, разве что вот еще – я сворачиваю за угол и натыкаюсь на одного своего друга, но вряд ли что из этого извлечешь, и потому моя голова не стоит ни сантима. И чтобы обмануть два таких противоположных процесса, какими являются воспоминание и забвение, я пытаюсь читать когда угодно и где угодно: в метро, в автобусе, в парках, но порой я не могу сосредоточиться. Бот если бы полил дождь, ароматный ливень обрушился бы на сочный травяной ковер, на выщербленный асфальт, вот тогда от разбитой мостовой стали бы подниматься испарения, и влажный запах заставил бы меня прикрыть веки и сосредоточиться; вот если бы я смогла читать с тем ощущением, что я снова хожу в школу, что вот она я, та самая, которая так зависит от своих друзей (потому что я завишу от своих друзей, как паук зависит от своей паутины), вот тогда бы я смогла довести до конца переписку. Но здесь идут прямые дожди, и они ничем не пахнут. А там, на Том Острове, дождь хлещет во все стороны и косыми струями лупит сам себя, водяной вихрь бичует горизонт, и воздух соленый на вкус. И все жалуются, ведь я не подаю признаков жизни. Когда я сажусь перед чистым листом, письмо уже придумано: банальное содержание, в конце как всегда «прощай», которому по логике вещей надо придать жизнерадостный оттенок, ведь оно должно обязательно подбодрить того, кому я пишу, и остается пожелать всего самого наилучшего да еще выразить надежду о скорой встрече. Когда-нибудь мы встретимся – немного осталось. Вот тут-то у меня и пропадает всякое желание писать, и я спешу схватить с полки книгу или бегу в ближайший книжный магазин. Кто же это сказал, что продавец книг – домашний психиатр?

Идут годы, а этот самый день новой встречи с любовником, с матерью, с другом или подружкой все не наступает, и неужели мы в наши почти сорок не увидим больше тех, с кем виделись в двадцать? Мне только что исполнилось тридцать семь, Сильвии, должно быть, сорок пять – боже мой, Сильвии, дикой фиалке, сорок пять! А ведь когда я ее видела в последний раз, это была красивейшая тридцатилетняя женщина! Ана, загадочная Ана, в Буэнос-Айресе родила наконец дочку, этого она больше всего и хотела, даже чуть ли не повторила Мадонну, [7]7

Мадонна(наст, имя Мадонна-Луиза Чикконе, р. 1958) – американская певица, поп-звезда.

[Закрыть]поместившую в газете объявление: «ТРЕБУЕТСЯ СПЕРМАТОЗОИД С ТОЧНЫМ ПРИЦЕЛОМ». Ана с ребенком-аргентинцем – невероятно! Ее звезда взошла как нельзя вовремя, актриса, театральная бестия, девчонка, которая сумела обернуть пережитое в детстве насилие в потрясающую театральную карьеру. Когда что-то там не заладилось, она ушла работать на телевидение Венесуэлы, и хотя ее весьма ценили в многосерийках, то есть в телефильмах, она уже была совсем другой. Таким способом успех не удержать – когда тебя лишают возможности выбирать, когда тебе горько от того, что ты несвободна, и ты никогда больше не сможешь смаковать былую свободу, при воспоминании о которой тебе только и остается, что до крови кусать губы. Сегодня мы обманчиво свободны и не знаем, как застраховаться от опасности свободы. Ана – одна из самых близких моих подруг; хочу, чтобы ты знала, Ана, я люблю тебя, яростный жасмин. Теперь-то я знаю, что нехорошо, даже подозрительно говорить «я люблю тебя» человеку одного с тобой пола. Но я люблю тебя, Ана, и нет других слов, чтобы выразить мое чувство, и слова эти значат то, что значат. Позавчера она звонила мне: чтобы вновь обрести свое место в мире, она увлеклась астрологией и поисками позитивной энергии, даже меня снабдила парой тайных заговоров на удачу и счастье. Ах, Ана, жду не дождусь, когда снова увижу тебя в роли символического персонажа – Йермы [8]8

«Йерма»– пьеса Федерико Гарсиа Лорки (1934).

[Закрыть]– в театре «Мелья», [9]9

«Мелья»– известный театр в Гаване.

[Закрыть]там, в Ведадо. [10]10

Ведадо– район Гаваны.

[Закрыть]Хочу познакомиться с твоей дочерью, Ана, но сейчас это вряд ли возможно, у меня нет сил, чтобы лететь в Буэнос-Айрес. Твое место в этом мире – сцена.

Андро, развесистая пальма и переплетенная пискуала, добился успеха там, где все его добиваются – в Майами, – однако на том поприще, на котором в Майами почти никто не одерживает побед, – раскручивая и продавая книги. Он книготорговец. (Хотя на Том Острове он врубался в живопись.) Поначалу ему сильно доставалось, его обвинили в шпионаже в пользу какой-то группировки, и его жизнь сделалась невыносимой. Но совсем скоро, всего через год, он выбился в люди, занявшись продажей популярных периодических изданий. В каждом письме он повторял мне: «Это грязное дело, оставайся там, где ты есть, сиди на месте, никуда не уезжай из Европы. Черную фасоль можно есть где угодно, и меньше всего для этого годится Тот Остров». Андро – моя вторая половинка. Мужская половинка. Мы связываемся телепатически, я не знаю точно как, но что-то похожее есть у Сан Хуана де ла Круса. [11]11

Хуан де ла Крус(1542–1591) – испанский поэт и мистик.

[Закрыть]Все, что воспринимает он, тут же воспринимаю и я. Андро даже был когда-то еще одной моей несбыточной мечтой. И излечиться от этого было далеко не просто, это была практика в управлении собственной сексуальностью и в усмирении своих параноидальных терзаний. Это почти то же самое, что научиться плавать, не залезая в воду, прикидываться дурачком, когда ума палата, или же, что звучит еще более романтично, вернуть себе потерянную девственность. Андро – мой титан.

Эмма, лощеный апельсин, жарится под солнцем на Тенерифе, она никогда не загорала, а придавала своей коже бронзовый или золотистый оттенок кремами «Фальго»; к счастью, мы восстановили прекраснейшую дружбу времен нашей юности, и, пользуясь телефоном, телепатией или Интернетом, мы смеемся над разноцветными рыбками. Рэнди, манговый компот, рисует для детей, также на Тенерифе, он один из тех, кто пишет мне страстные письма, посылает газетные вырезки об экологических бесчинствах. Их обоих я видела недавно в свой краткосрочный отпуск. Сесар, грейпфрутовый мармелад, живет подо мной и пишет картины, овладев в совершенстве искусством синтеза, он уже не слушает на полную катушку Фредди Меркюри [12]12

Фредди Меркюри(1946–1991) – английский певец и музыкант, лидер группы «Queen».

[Закрыть]– «We are the champions, my friends». Пачи, виноградный побег, перебрался в другую мастерскую, более просторную, которую ему предоставил помощник управляющего гостиницы, и там он продолжает вырезать свои ножи на слащавых полотнах с безразличными женщинами. Хулио, сочный ананас, пытается снимать кино в Каракасе. Оскар, прохладный сок дыни, все с той же юношеской застенчивостью пишет стихотворения в прозе в Мехико. Бинна, сливовый мармелад, редактирует изящные толстые эротические трактаты в Майами, не знаю, сколько раз мы вместе смотрели «Машину времени», [13]13

«Машина времени»– американский фильм по повести Герберта Уэллса (1960, реж. Джордж Пол).

[Закрыть]фильм, в котором героиню звали так же, как и ее. Феликс, ее муж, оператор на каком-то важном телеканале. И остальные: Монги-Заика-аннона, Хосе-Игнасио-тюльпан, Йокандра-бульон-черной-фасоли или жженый-сахар, Даниэла-голубиная-кровь, Сауль-перец, Иса-японская-маргаритка, Карлос-мак, Игорь-пылающий-банан, Кики-лимон, Даниа-акация, Лусио-розмаринчик, Роксана-гардения, Кари-бугенвиллия, Вивиана-душица, Марица-ирис, Ньевес-тмин, Лули-кедр, Эль-Лачи-ночной-уха-жер, Папито-гуацума… И наконец, Самуэль, смесь аниса с корицей, хотя его в этом списке нужно было поставить первым, если исходить из запахов и предпочтений. Мой стол переполнен письмами – многословными, верными, безнадежными, любовными, завистливыми, – и мне не удается ответить на них лишь потому, что у меня болит вот здесь, в груди, и мне не хватает воздуха, а левый уголок рта обездвижен, словно у меня паралич лица. Дописать до конца, попрощаться – значит умереть. Как сказать «прощай» тому, чей запах я не могу уловить?

Я ненавижу говорить «прощай». Мне не нравится сплетничать, не нравится вдруг резко что-то менять в своей жизни. Я терпеть не могу переездов. Но исчезнуть, не сказав даже «до свидания», – это для меня слишком. Мне не нравится делать то, чего я не хочу делать, но к чему меня принуждают. Но сколько раз я совсем не хотела пропадать, отправляться куда-нибудь, где никто не увидит моих душевных волнений. По крайней мере, мне удалось скрыть все, или самые важные, следы моего существования. Я живу в Париже. Это настолько неожиданно, это так шикарно, так роскошно, так потрясно и чумово (два слова, значащие на гаванском жаргоне пес plus ultra [14]14

Здесь:дальше некуда (лат).

[Закрыть]) сказать: «я живу в Париже» – ну, прямо мерзость какая, ведь я живу в Париже, потому что не могу жить в моем родном городе. Я живу в Париже, но никогда не смотрю на него так, как на Гавану. Хотя я с самого раннего детства мечтала поехать в Париж, так как нисколько не сомневалась, что это город, где живут лишь детишки или аисты…

К счастью, я быстро избавилась от двух бездарных заблуждений: перестала верить в Деда Мороза и думать, что все дети родом из Парижа. Париж – город, где в середине восьмидесятых нужно было изрядно потратиться на рекламу, чтобы заставить женщин рожать. Я всегда хотела поселиться там, где бы меня никто не знал, а Париж всегда Париж – интриги, красотки, «краса и крысы», – как бы сказал Андро, а также нищета и известный процент преступности, согласно теленовостям, в которых, кстати сказать, ничего хорошего не увидишь. Здесь никто не лезет в твою жизнь, и соседу трижды плевать на то, с кем ты там в постели у себя в квартире (лишь бы кровать не скрипела слишком громко), и всякие экстравагантные выходки длятся не более пяти минут: всегда найдется тот, кто тебя переплюнет. Поэтому я и выбрала этот город, в котором всегда можно легко затеряться. Небо – не мое небо, но оно все-таки небо. Солнца немного, зима долгая, даже слишком, и это плохо; преимущество города – в его изяществе, в спрессованном запахе веков, которым он пропитан. Я привыкла к здешнему лету, хотя на Кубе это считается зимой. Я уже не страдаю – и это надо признать – от отсутствия обильного тепла и солнца, но люблю и то, и другое. Но, как оказалось, не так-то легко было найти покой в этом городе. Приехав сюда, – и уже не важно, каким путем я здесь оказалась, эта история не так важна сейчас, я расскажу ее потом, когда придет время, – так вот, оказавшись здесь, я несколько месяцев штудировала французский в «Альянсе», [15]15

«Альянс»– Французский Альянс (или Французский Институт), учреждение для пропаганды французской культуры и французского языка.

[Закрыть]а все остальное время шаталась без цели, хотя надо отметить, что я была роскошной гостьей, правда, гостила в доме, где мне каждую минуту демонстрировали, что здесь мне ничего не принадлежит, что я теперь должна им по гроб жизни, где меня двадцать четыре раза в секунду спрашивали, когда же я приведу в порядок свои документы, чтобы устроиться на работу, где не стесняясь попрекали меня тем, что я не становлюсь нормальным гражданином, а все как какая-нибудь проститутка, панк или бомж, то есть без определенного места жительства, но занимающая жилье, у меня была судьба скваттера [16]16

Скваттер– лицо, самовольно захватывающее чужую землю или поселяющееся в чужом доме.

[Закрыть]с дворянским титулом. Посыпались жалобы – результат импотенции, любовного отчаяния; иногда я думала, что виной всему симптомы прогрессирующего артериосклероза. В конце концов упреки стали настолько частыми, что я решила сесть на поезд и исчезнуть. Я уже говорила, что ненавижу исчезать, но поезда приводят меня в восторг. Я поехала куда-то на юг, вышла в первом же городке, что приглянулся мне – в Нарбонне. Не вдаваясь в подробности, скажу, что я испытала голод и холод, меня обокрали; когда ты вынужден спать под картонной коробкой при минус трех – это уже не игрушки. Я пожелтела от того, что ела краденую морковь. Наконец нашла работу сборщика кукурузы. Я работала полгода как проклятая, ползая по полю, без каких-либо прав на социальную защиту, под фальшивым именем; в мои обязанности входило набивать мешок кукурузными початками. Я работала до тех пор, пока не накопила денег, чтобы опять комнатенку без ванны, и как-то оставила в прачечной объявление о работе babysitter, [17]17

Приходящая няня (англ.).

[Закрыть]тайно, конечно. Пришли мамы, сначала они отнеслись ко мне с недоверием, но прошло время, и они убедились, что никогда еще не нанимали такую чудесную няню. Наконец я скопила денег, чтобы вернуться с высоко поднятой головой, забыв про стыд, но помня о мести, в тот дом, где меня унизили. Достоинство, моя честь – самое главное, что есть у меня. Все моя чертова гордость.

Он, только что выкупанный и обсыпанный порошком английской лаванды, ждал меня, потому что я предупредила его о своем приезде письмом. Я сидела на софе, обитой бархатом золотистого цвета, он восседал посреди гостиной, он всегда занимал выгодные позиции по отношению ко мне. Но после моего отъезда он уже не выглядел столь высокомерно, его разбил паралич, он стал инвалидом – вся правая часть тела осталась неподвижной. Даже в таком состоянии – высохший, с желтоватыми волосами, с остекленевшими лихорадочными бледно-голубыми глазами, с застывшей слюной в уголках рта, – даже в таком тяжелом состоянии он решил покинуть свое кресло-каталку и перебраться на золотистое канапе, попросил служанку-португалку помочь ему пристроить диванную подушку позади сутулой и горбатой спины. Я сделала движение, давая понять, что он может опереться на мою руку, но он рявкнул на меня. Не говоря ни слова, я извлекла из сумочки стопку купюр и протянула ему пачку из пятидесяти банкнот по пятьсот франков каждая, этой суммой я возмещала его затраты на авиабилет, на мое содержание, пока я недолго жила в его особняке, и, безусловно, те тысячу двести долларов, которые он потратил на меня, когда мы поженились в Гаване. Серьезная сумма. Он шумно запротестовал, отказываясь от денег, пряча, словно ребенок, руки за спину. Я бросила пачку на софу.

Кем он был? Я все еще задаю себе этот вопрос, но простого и краткого ответа, похоже, нет. В тот год, когда меня бросили родители, я познакомилась, и не сказала бы, что случайно, с одним туристом, ведь в то время на острове после стольких лет действия жесткого закона, запрещающего по идеологическим соображениям въезд туристам из капиталистических стран, они снова стали появляться – законы издаются и законы отменяются. Он ехал на машине, я с невозмутимым спокойствием ждала автобуса, он, очень самодовольный, подъехал ко мне на своем «ниссане» с иностранным номером и предложил подвезти. Ему было семьдесят, мне – девятнадцать. От него исходил запах крема для загара, он ехал с пляжа, я же благоухала одеколоном «Фиеста», смешанным с кольдкремом из пластиковой баночки. Однако наши запахи взаимно отталкивались, они никак не сочетались. Я вышла за него замуж, потому что мне было необходимо свалить отсюда и разыскать родителей, а он женился, потому что чувствовал себя старым и покинутым. В адвокатскую контору мы отправились сразу, пока оформлялось разрешение на въезд во Францию, мне исполнилось двадцать. В этом возрасте я совершила первое свое путешествие, я готова была петь от счастья, потому что ехала не куда-нибудь, а в Париж. До сих пор я только и ездила, что из Старой Гаваны в деревню ныряльщиков – Санта-Крус-дель-Норте, а оттуда обратно в Старую Гавану или в Сьюдад-Лус. За этот короткий период в моей жизни произошли бесчисленные драматические события. Мой супруг проводил большую часть времени во Франции, но регулярно каждые два месяца на неделю прилетал на остров, чтобы ускорить процесс оформления. Дело продвигалось неимоверно медленно, потому что бумаги, поступавшие в кубинскую эмиграционную службу, отфутболивались обратно во французскую. Но наконец я смогла уехать. Наша совместная жизнь, как я уже успела сказать, была адом. Я сбежала на время и появилась лишь тогда, когда смогла вернуть все, что он потратил на меня, до копейки. Я вернулась, чтобы развестись, потому что наши запахи были несовместимы друг с другом, хотя я уже и немного опоздала. Я не виновата в этом. Он был добрый, только старый.