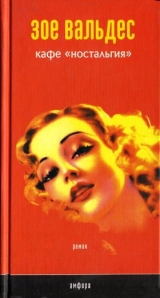

Текст книги "Кафе «Ностальгия»"

Автор книги: Зое Вальдес

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)

Глава четвертая

Осязание, сомнение

Снова ночь. Еще одна ночь. Я вынуждена оторваться от тома «Под сенью девушек в цвету», [159]159

«Под сенью девушек в цвету»– вторая книга многотомного романа-эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

[Закрыть]потому что мне нужно ехать на телевидение. Сегодня утром я снова принялась перечитывать Пруста, но взяла не первую книгу, а ту, которую считаю самой трудной. Шарлин позвонила, чтобы напомнить, что у меня сегодня очередной важный политик. Бедная Шарлин, она мне не только вторая мать, но и живая записная книжка. Тебе нельзя упускать такую возможность, она тараторила так быстро, как только могла, захвати фотоаппарат, тебе удастся сделать пару снимков, покори его, убеди, что ты снимаешь для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, объясни, что собираешь портреты тех, кого загримировала, подыграй ему, скажи, что лицо у него просто сказка (я уже знаю, что у него рыло дикобраза), в конце концов, польсти ему какой-нибудь глупостью, которая будет ему приятна. Знаешь, Шарлин, что я сейчас читаю? – спросила я, но ей не стоило труда догадаться. О нет! Не говори мне про Пруста, иначе я сожгу себя заживо. Смешно, но Шарлин заразилась манией кубинцев без всякой причины постоянно поджигать все и вся. И едва я так подумала, как передо мной возник образ Хорхе – моей сгоревшей любви, память о которой до сих пор жива. Сокровище мое, прервала меня, к счастью, Шарлин, а почему бы тебе не перечитать Рембо, Бодлера, Маргерит Дюрас? [160]160

Маргерит Дюрас(1914–1996) – французская писательница, драматург и кинорежиссер.

[Закрыть]Знаешь, mon bebe, [161]161

Малышка моя (фр.).

[Закрыть]Дюрас весьма удобна для чтения: писала короткими предложениями, ну просто чудо какое-то, потрясающая минималистка. Шарлин почти удается меня убедить.

Сейчас я перед зеркалом в гримерной и, пока глаза не начинают слезиться и не мутнеет взгляд, увлеченно разглядываю горящие по краю лампочки. Приходит мой политик, за ним толпа подхалимов. Подхалимы везде одинаковые – все какие-то бесцветные. Что там говорить, и политики тоже. Прежде чем сесть в кожаное кресло, политик здоровается со мной, даже протягивает руку, демонстрируя свою близость к народу. Едва устроившись в кресле, он поднимает указательный палец, останавливая меня жестом.

– Как можно меньше касаться головы. Только я сам понимаю свои волосы и прическу, – властно приказывает он. – Заранее благодарю.

Я открываю свой инструментарий красоты и подготавливаюсь к макияжу протокольной рожи. Сначала очищаю лицо салфеткой для попок новорожденных, промокнув ею воспаленную и лоснящуюся кожу, и убираю шелушение. Потом втираю увлажняющий крем. От крыльев носа исходит вонь табака «Монтекристо номер девять» – я могу различить марку табака по запаху, недаром же я дочь работника табачной промышленности. Я отрезаю кусочек белой губки и набираю немного крема-основы.

– Как можно естественней, пожалуйста, – снова постановляет политик. – Я попросил, чтобы именно вы работали со мной, потому что к вам уже обращался один мой коллега. Весьма уважаемый человек, он считает, что вы превосходно владеете профессией. Когда я упомянул, что меня пригласили на этот канал, он тут же достал записную книжку и нашел ваше имя. Он говорит, что на следующий день после съемок программы все к нему подходили и сыпали комплиментами – так молодо и свежо он выглядел. Он тотчас разузнал на канале ваши координаты, чтобы при случае быстро вас найти. Вероятно, ваша профессия нелегка и утомительна, но видно, что она вам нравится.

– Это моя обязанность. Я профессиональный фотограф, правда, в прошлом, – дала я маху, нельзя было это говорить, теперь будет трудновато сделать его снимок, о котором меня просила Шарлин. – Не беспокойтесь, я использую полупрозрачную основу.

– Прозрачную? Но не кажется ли вам, что я несколько бледноват. Возможно, если добавить немного оттенка, то хуже не будет. Когда я сказал «естественней», я имел в виду загар. Обыкновенный загар, – делает он мне внушение.

– Как пожелаете, сеньор, – я чуть не сказала «ваше величество».

– Нет, ни в коем случае, вы лучше знаете все тонкости, просто я ни за что на свете не хотел бы выглядеть уставшим или больным какой-либо неизлечимой болезнью. Уберите синяки под глазами, не забывайте, что я мало сплю, работая над документами.

Он сказал мне «документами», как будто я его секретарша и не должна об этом забывать.

Самое худшее, к чему должен привыкнуть специалист по эстетике, это отвращение. А я так тем более, никогда мне не приучить свои пальцы к угрям с жирными белыми головками, образующимся от несоразмерного питания – много ветчины, копченой колбасы, жареной картошки и мороженого. А чего стоят прикосновения к волоскам и бородавкам. Одни лица гладкие, как яйцо, другие похожи на кратеры. Без сомнения, я предпочитаю гримировать женщин, хотя, конечно, женщины считают, будто лучше знают, что им подойдет, и потому выглядят довольно глупо, но, по крайней мере, они в своем подавляющем большинстве более опрятны, хотя и близоруки, как я, и не замечают черных угрей, а они-то вместе с крупными порами, забитыми грязью, прежде всего и вызывают отвращение. А вот морщины мне нравятся: меня привлекают рожи, похожие на города, в которых есть автострады, авениды, аэропорты, бухты. Бывало, я приходила в восторг от работы со щеками, схожими с кожурой апельсина. Вот и у этого моего политика красивый лоб, по которому пробегают шесть бороздок, параллельных краю поросшего бурьяном пустыря, ограничивающего город. Эти заросшие пустыри, думаю я, его полуседые волосы. И, размышляя так, я вдруг слышу храп – должно быть, я слишком увлеклась массированием висков, – из полуоткрытого рта вытекла тонкая, не толще нити для штопки, струйка слюны. Я промахиваю ее салфеткой для нежных попок младенцев, он просыпается, извиняется, слишком часто моргая и разрушая проступившей слезой матовый слой пудры «Ланком». Такое бывает с подобной клиентурой: пока ты их гримируешь, они либо засыпают, либо начинают потеть. Я должна заретушировать издержки – так мы называем подобные огрехи, – прежде чем снова приняться за реставрацию национального достояния.

– Не облизывайте губы, пожалуйста. Я положу на них цвет, соответствующий натуральному.

Я научилась некоторым хитростям у визажистки-каталонки, например, чтобы добиться телесного оттенка, следует засунуть несколько губных помад в микроволновку, расплавить их, затем хорошенько перемешать, придать им форму помады и дать остыть до затвердевания. Таким способом я получила натуральный розовый тон, даже более естественный, чем сама кожа. Я подстригла волосики в носу, подвела глаза, подчернила ресницы, скрыла морщины, расчесала и залакировала брови, снова подвела губы и отбелила зубы – и вот политика хоть в целлофан заворачивай. Готовый для какого-то там телемоста, он сам себя не узнает. Он еще раз хвалит мою руку, извергая на меня поток комплиментов. Даже заявляет, что будет рекомендовать меня высшим государственным чинам, которых он числит среди своих личных, причем очень близких, друзей и которым позарез нужны визажисты с хорошим вкусом и хорошей репутацией, и для меня, возможно, это шанс и пу-пу-пу-пу-пу – все эти протокольные сопли, почище чем либриум [162]162

Либриум– транквилизатор, используется также в качестве снотворного.

[Закрыть]размером с солнце, способные кого угодно усыпить или превратить в растение.

– Не разрешите ли вы мне сделать ваш портрет? Это для моей личной коллекции, я совершенствую свой профессиональный уровень, разглядывая законченную работу.

– Не вижу смысла отказывать, – он достает маленькую черепаховую расческу и приглаживает волосы. Ищет белую стену и, пристроившись возле нее, скрещивает руки на груди, принимая непринужденную позу, даже улыбается, отчего по лицу во все стороны ползут морщины – ничего больше не требуется, чтобы до неузнаваемости исказить лицо. Я делаю фото, а назавтра уже не буду знать, куда его девать.

У него слишком мало времени, чтобы выслушивать мои благодарности, его просят поторопиться и пройти в студию. Звукорежиссер цепляет на лацкан пиджака микрофон, режиссер дает последние указания. То же делает и ассистент политика. Все, министр перестал принадлежать мне. Еще слава богу, этот вел себя прилично, а то есть и такие, которым, чем накладывать тон и пудрить, хочется скорее выплеснуть ведро помоев в морду. И это, пожалуй, меньшее, на что может подвигнуть звание гражданина.

Я снова остаюсь одна в гардеробной гримерки, включаю телевизор – четырнадцать по диагонали, – хочу узнать, о чем говорит мой разукрашенный и омоложенный политический лидер. Ничего особенного, как я и думала, и впрямь сплошной чертов либриум. Лучшее средство от бессонницы. Пустая болтовня, они и наполовину не выполняют своих обещаний, но ты никогда не теряешь надежды. Не понимаю, мне-то чего, ведь я никогда не голосовала, даже не имела права выбора. Какой мерзкий тип! И зачем я так старалась над его физиономией! А вдруг его имя украсит анналы истории, а я потом буду думать, что и я немного причастна к этому. Да что ты знаешь, Марсела? Из таких вот передач можно много чего выудить. Несомненно, и своей жене он будет нести подобную брехню. Бедная мадам, должно быть, она постоянно слышит от него: то безработица, то финансы, то иммиграция, то нищета. Да что он знает о нищете? По крайней мере, он говорит, что она есть, это уже что-то, шаг вперед. «Раз, два, три, чей шаг прекрасный, чей же шаг прекрасный, чей же шаг, мой шаг, ведь я танцую». [163]163

Популярная в те годы конга.

[Закрыть]Мне не удается сосредоточиться. Монотонный голос усыпляет, меня забавляет мое собственное сопение. Я клюю носом, однообразная скукотень телевыступлений навевает на меня сон, я соскальзываю в полудрему, мое излюбленное состояние, погружаюсь в воспоминания.

«Твое развитие причинит тебе много беспокойств, тебе несладко в жизни придется», – предсказал мне лысый негр-бабалоче, когда я вернулась к нему через какое-то время в Реглу. Однажды я и Андро пошли за декоративными кустами на Кафедральную площадь, однако, когда мы добрались туда, лавка, несмотря на ранний час, оказалась закрыта, и никто толком не мог объяснить почему. Одни говорили, что нагрянули ревизоры, другие, что Институт метеорологии предупредил о сильном волнении на море у северного побережья, то ли еще что-то. И что будем делать? – поинтересовался Андро. У меня не было большого желания так скоро возвращаться домой. А почему бы нам не скататься в Реглу, – предложила я, совсем не будучи уверенной, что эта мысль придется ему по вкусу. А что, поехали, прокатиться по бухте на катере – это по мне! Регла совсем как Дикий Запад, мы словно попадем в один из фильмов Джона Уэйна! [164]164

Джон Уэйн(1907–1979) – американский киноактер, прославившийся в роли ковбоев в американских киновестернах.

[Закрыть] – воскликнул он чересчур весело, я даже подумала, что он просто смеется над моим предложением. Но он тут же побежал в сторону пристани. Мы прошли как раз напротив крепости Ла-Фуэрса, вдоль ограды по парку Влюбленных, или Философов. Опять я увидела Хорхе, играющего в бейсбол со своим сыном. Мой взгляд пробежался по домам и остановился на балконе дома Мины – там в плетеном кресле, засунув ноги в таз, скорее всего, с холодной водой и мазью чины, сидела ее мать.

– Ты знал что-нибудь о Мине-из-Какашек? – прервала я молчание.

– Немного. Полагаю, что она наконец добилась того, что Монги-Заика переспал с ней, да и то, наверно, один раз, – ответил Андро с абсолютным безразличием.

– У меня и о нем нет новостей. Что там произошло, разве теперь узнаешь?

– Что произошло, то произошло, он наполовину свихнулся, – Андро подобрал камушек и швырнул его в небо.

– Надо быть психом, чтобы путаться с Миной, – согласилась я.

– Он не путался, просто был повод поразвлечься, а потом избавиться от нее. Я не шучу, когда говорю, что он наполовину свихнулся, он стал ходить задом наперед и слова говорить наоборот. Сейчас он говорит, что великое дело – подделывать доллары, но его никто на понимает, он разговаривает на тарабарском языке… Технологом ему не быть, придется работать на сафре, [165]165

Сафра– сбор урожая сахарного тростника.

[Закрыть]в принудительном порядке, а он сопротивляется. Конечно, кому охота, вот и кричит, заявляя, что пусть ему только дадут мачете, он отрежет голову первому выродку, который попадется под руку.

– И как же это понимать? – спросила я, не особо доверяя подобным россказням.

– Сунь ему под нос зеркало, авось и услышишь правильную речь.

Мы подошли к фонтану Львов рядом с монастырем святого Франциска; Андро посмотрел внутрь и огорченно вздохнул – еще один высохший фонтан, лишь лужа на дне, в которой копошились умирающие букашки. Куда бы ни пошел в этой проклятой стране, Map, ни одного работающего фонтана. Около старинного бара «Two Brothers», [166]166

«Два брата» (англ.).

[Закрыть]переименованного в «Пилота», забитого развалившимися как попало пьяницами и нищими, Андро ускорил шаг и почти перешел на бег.

– Мне за тобой не угнаться. Ты что, дьявола увидел? – закричала я.

Мы ждали катер, сидя у самой воды, гниющей воды бухты, на деревянной ступеньке пристани. Вскоре, разрезая носом маслянистую водную гладь, появился катер.

– Мне дурно от одной только мысли, что и у нас девяносто девять шансов из ста закончить, как эти кандидаты на смерть, не просыхающие двадцать четыре часа в сутки, – он шлепнул меня по макушке и, разогнувшись, одним махом перескочил на нос катера. Потом обернулся и протянул мне руку – помочь подняться на борт. Мы разулись и сели у левого борта, нам захотелось опустить ноги в воду, подставив их волнам. Кондуктор окликнул нас: «Погодите-ка, акула оторвет вам ноги!» Хоть он и кудахтал, но настроен был решительно. Андро насмешливо улыбнулся и, вытирая мне носовым платком ноги, пробормотал ругательство. Добавил, что все акулы в этом вонючем болоте давно передохли. Наконец мы причалили к пристани в Регле. Район выглядел пустынным, только компания уличных мальчишек играла в чижа. Андро посоветовал мне не смотреть на них, не стоило нарываться, у него не было никакого желания впутываться в историю. Но это не помогло, мальчишки стали стрелять в нас из рогаток и орать всякие гадости, лишь бы только посмотреть, как мы испугаемся, и посмеяться над нами. Нас преследовали несколько минут, довольно метко стреляя и едва не пробив нам головы и не попав в глаза. Уклоняясь от камней, мы забежали в подъезд дома бабалоче. Внутри слышался бой барабана. Старый негр, одетый с иголочки, лениво раскачивался в кресле-качалке; заметив нас, он прекратил раскачиваться и жестом предложил войти. Андро сомневался, его смущало присутствие женщины, которая оказалась позади нас, жрицы-иялоче [167]167

Иялоче– жрица религиозного культа йоруба.

[Закрыть]с культовыми разноцветными ожерельями, одетой в блузку небесно-голубого цвета с кружевной отделкой и юбку, кое-как скроенную из джутовой ткани. Она закрыла окна и двери, задвинула все щеколды и задвижки.

– Управы нет на этих бедолаг! И матери на них нет, которая приложилась бы к тому месту что пониже спины. Они словно двадцать братьев. Когда Дом Многих рухнул, они переселились в Аламар, [168]168

Аламар– новый жилой район на восточной окраине Гаваны.

[Закрыть]а потом перебрались сюда. Говорят, что они сменили огромную квартиру на комнату здесь, в Регле. Тот, кто рождается в старинных особняках, вынужден перебираться в хижины, – воскликнула сеньора, отходя от двери.

В патио, засаженном лимонами, сливами и манго, горел костер. Молодой человек гонялся за петухом; поймав его, обмазал пальмовым маслом, пчелиным медом, обрызгал его водкой, предварительно набрав ее в рот. Потом, схватив петуха за голову, стал вращать его над собой, точно ковбой на лошади, набрасывающий на скотину лассо. И петух был веревкой. У птицы встопорщились перья, она извивалась, пытаясь спастись, но юноша продолжал трясти рукой, выписывая над головой круги. В конце концов он свернул птице шею. Прежде чем войти в дом, он вытер сандалии о циновку, потом, склонившись над хикарой, [169]169

Хикара– сосуд из тыквы.

[Закрыть]украшенной по бокам речными раковинами, напоминающими глаза, прошептал непонятную молитву и через пару секунд, получив благословение, исходящее из предназначенного Элегуа [170]170

Элегуа– божество в пантеоне йоруба, хранитель дверей, дорог и перекрестков.

[Закрыть]угла, вытащил мачете и начал церемонию приношения. Нож взрезал шею петуха, с лезвия закапала кровь. Парень направился к присутствующим, поддерживая неподвижную птицу за шею, красная жидкость бежала по вздувшимся сухожилиям, покрывая его руку густой сеткой ручейков. Первым, к кому он подошел, был старик. Потом он приблизился к иялоче, женщине в одеянии ордена Святого Лазаря, и повторил то же действие, забрызгав кровью ее небесно-голубую блузку. Последними были мы с Андро. Когда мертвое пернатое коснулось моих губ, мне хотелось блевануть, чего скрывать. Человек обливался потом, глаза его остекленели, руки сжимали. тело цвета яичного желтка, истекающее кровью. Музыканты, одетые в темно-синие платки и ожерелья из раковин, не прекращали колотить в барабаны. Иялоче танцевали, скрестив руки и ритуально раскачивая бедрами. То и дело они ударяли в дверь, и кто-то входил и шел прямо к месту, где складывались приношения. Андро тоже затанцевал и, вытащив из бумажника деньги, приготовился оставить их на алтаре Йемайи, Нашей Сеньоры Девы Реглы. Я повторила все за ним, когда он встал на колени и поцеловал тунику цвета штормового моря. Мы вернулись в танец, руки наши по-прежнему были скрещены. Дрожь пробежала по моему телу: когда одна из женщин, в которую вошла святая, вдруг яростно бросилась вперед и тут же разразилась диким смехом, дополняя общее веселье – с ничего не видящими глазами, вцепившись руками в волосы, бормоча что-то по-креольски. Она взяла ковш и, зачерпывая воду из бочки, полила всех до одного, залив пол. Йемайа, владычица моря, оседлала ее, словно лошадь. Йемайа Олокун, [171]171

Олокун– в пантеоне йоруба наводящая страх святая, которая живет посреди моря и является матерью Йемайи.

[Закрыть]наша первооснова и сила, древняя и непостижимая. Восседавший в кресле бабалоче казался невозмутимым, время от времени он поглядывал на меня и грозил пальцем, словно предупреждая какое-то мое озорство. Иялоче, которая вела всю церемонию, подошла в танце ко мне. Барабаны загремели с новой силой. Ба-бам, ба-бах, ба-бам, ба-бах!

– Почему ты так смотришь на пустое кресло? – спросила меня иялоче. – Не смотри больше. Разве ты не знаешь, что в таких креслах никто никогда не сидит. Иногда мертвецы приходят на них покачаться.

Я не обратила внимания на ее слова и снова посмотрела на кресло-качалку: предельно отчетливо я видела в нем старика, он поднес палец к губам, давая понять, что возражать не надо. Я онемела от испуга. Существовал ли старик на самом деле или же он был духом, который общался со мной? Как бы невзначай я спросила женщину:

– Скажите, а где дедушка, который жил здесь, негр, похожий на китайца, с бирюзовыми глазами?

– Дедушка умер ровно год назад. Ты его знала? – ответила та, и я не смогла скрыть удивления.

– Да, однажды я разговаривала с ним, – мне не хотелось признаваться, что не прошло и трех месяцев с того дня, когда я видела его. Точнее, не его, а, по-видимому, его дух.

Дух старика оставался на своем месте, словно африканский царь. Вокруг его головы сиял голубой ореол. Я и раньше, бывало, видела странное свечение, но никогда видения не выглядели так убедительно. Не бойся, успокоила я себя, есть мертвецы, которые не приносят вреда. Давай поприветствуй его, им нравится, когда их уважают. Я подошла и упала на колени перед качалкой; пепельно-черная, похожая на пергамент рука положила мою голову себе на колени. Я прислонилась щекой к тощему бедру дедушки.

– Девочка, – услышала я его голос, – доставь радость мертвецу, уважь его, он нуждается в твоей помощи, я уже говорил это тебе. Кроме духовной мессы нужно преподнести ему цветы и поставить свечки. Его душа взывает, он хочет, чтобы я был проводником его воли. Помоги ему, исполни все. Ему нет покоя, он стонет у самой земли, ведь он умер насильственной смертью и еще не свыкся с нею, помоги ему перейти в бестелесное состояние. Я уже знаю, кто будет тобой повелевать. Это четыре человека: старик ворчун, толстяк, работающий глазом, тот, кто работает с едой, и, наконец, ангел – создатель кинокадров. Ты объединишься со своей семьей, но то, что ты должна исполнить, тебе придется сделать одной. Ради удовольствия не позволяй использовать свое тело. Не отталкивай посланника. – О, как ужасны жертвоприношения человеческой кровью! Для вас обоих, – и он показал на Андро, – места остается совсем мало. Летите! – И он снял руку с моей головы, и в этот момент я поняла, что он растворяется в кресле, но продолжала ощущать в пустоте табачный запах его кожи.

Подхватив под мышки, Андро поднял меня с пола. Я стала танцевать, Андро потом рассказал, как я металась по комнате, расставив руки в стороны, будто парила птицей. Кажется, я вспоминаю разлившуюся по всему телу благодать, кровь, превратившуюся магическим образом в сахар. Я просила воды, много воды, просила бросить меня в океан, потом в отчаянии отыскала колодец. Лечу туда, туда, на самое дно! Иялоче открыла бак на пятьдесят галлонов и окунула меня туда с головой; вынырнув, я хлестанула мокрыми волосами по окружающим. Это все рассказал Андро. А что касается меня, то у меня не память, а перфокарта. Как будто тысячи рыбок населяли мою голову, а я была потоком, льющимся в стеклянный аквариум со скользкими от мха и плесени стенками. Андро, вытащи меня отсюда! Женщина достала из шкафа красного дерева флакон живительного настоя на семи травах. Все хорошо, доченька, все хорошо. Но я и так знала, что со мной все в порядке, только не могла прийти в себя, вернуться в себя. И я ничуть не притворялась. Йемайа Олокун тянула меня, рвала на клочки мою одежду. Мамочка, мама! На всех вокруг посыпались белые цветы. Когда я очнулась, я не могла выговорить ни единого слова, язык завязывался узлами. Я лежала неподвижно на койке, точно на такой старик бабалоче отдыхал в полуденную сиесту. Его правнучка, мулатка с широко открытыми глазами, крепко держала мои руки, стараясь оторвать их от груди и развести в стороны, словно желая образовать перекладину креста. Мои ступни натирали лекарственным отваром викарии. Сейчас идем, зашептал Андро.

Я возвращаюсь в реальность, мой политик уже закончил свою краткую речь и, собираясь уходить, засовывает руки в рукава плаща. Я вспоминаю, что сфотографировала его, снимок этот переживет и его, и меня. Именно поэтому я предпочитаю снимать людей: они – несомненное доказательство присутствия смерти в этой невечной жизни. Пейзажи могут измениться, лица же никогда. Несмотря на гены. В будущем его потомки, возможно, найдут этот портрет, сделанный мной. Нас – и его, и меня – к тому времени уже не станет. Вряд ли он будет похож на них, быть может, только по незначительной детали узнают они на желтоватом листе бумаги своего предка. Я собираю инструментарий визажиста, выключаю свет и ухожу. Сажусь на двенадцатый автобус у Триумфальной арки, пребывая в нерешительности, куда податься. А не завалиться ли мне к Шарлин? Наверняка у нее осталось что-то от ужина, а я голодна, но тащиться в ресторан не хочется, и еще меньше хочется ковыряться одной у себя на кухне. Мне нужна ласка. Чья-то заботливая рука.

Я стою у решетчатой двери дома номер 153 по улице Сен-Мартин и нажимаю указательным пальцем кнопки кодового замка, затем вхожу в подъезд. Мне еще нужно нажать кнопку на переговорном устройстве. Шарлин отвечает голосом человека, который только что оторвался от телевизора. Сиплый, прокашливающийся голос – так всегда бывает, когда человек долго не говорит, не напрягает свои голосовые связки. Но голос мгновенно веселеет, Шарлин приглашает меня подняться. В лифте пахнет модным парфюмом «Дольче Вита» от Кристиана Диора. Дверь справа на шестом этаже полуоткрыта, но я все же стучу, точнее, звоню. Входи, любовь моя. И я переступаю порог, прохожу в гостиную и падаю на софу коричневой кожи. Не знаю, как Шарлин успевает, но она уже несет мне блюдо со спагетти а-ля карбонарий и бокал кока-колы со льдом. Говорит, что только ради меня совершает такое кощунство – подает эту американскую отраву в фужере под французское вино и мешает сливочный сыр «Кири» с кусочками гуайавы. Потом спрашивает, что меня занесло к ней, и я рассказываю во всех подробностях, безусловно, опуская описание моего полусна-полугрезы о нашем с Андро пребывании в Регле.

– Я уже посмотрела программу, этот тип выглядел классно. Я же знала, что он позволит себя сфотографировать. Я знаю политиков, как если бы сама их рожала, они ужасно тщеславны, – спокойно рассуждает Шарлин, помогая мне выплеснуть наболевшее.

– Ах, Шарлин, тоска, просто ужас! Представляешь, все мои друзья разбросаны по свету. Я чувствую себя полной безнадегой. Я ничего не хочу. Соберемся ли мы когда снова в этой чертовой стране? Почему Монги должен был угодить в тюрьму? Какого дьявола ему пришло в голову отправиться в море на автомобильной камере? А доллары подделывать? А теперь и Самуэль удрал…

– Может, выключить телевизор? Закрыть окно? – Шарлин знает, что обстановка ее квартиры меня угнетает. Стены обтянуты черным бархатом, плотно закрытые окна выкрашены в темно-синий цвет, мебель обита желтовато-красным бархатом, мраморные статуэтки в виде яйца различных размеров, фарфоровые или пластмассовые куклы, одетые в ветхие тряпки, со шляпками двадцати-тридцатилетней давности, подлинные ковры, привезенные из Стамбула, даже запах засушенных цветов: розы, жасмина, акации – атмосфера слишком осязаема, она давит мне грудь.

На Шарлин шелковый китайский халат, волосы ее подобраны изящнейшей заколкой – даже для сна она использует всякие изысканные вещицы. В центре гостиной возвышается буддистский алтарь, возле горит маленькая масляная лампадка. У меня замерзли руки, кусок не лезет в горло, но я все жую и жую, совсем не чувствуя вкуса. Всякий раз когда я подношу ложку ко рту, то вспоминаю о людях оттуда, с острова, о талонах, об очередях, о хлебе из маниоки, об ежедневных бедах. Ложка сама собой выскальзывает из моих рук. Я беру бокал и залпом выпиваю кока-колу, прикрыв глаза, погружаюсь в нирвану, смакуя холодную и шипучую жидкость и чувствуя веками покалывание от ее брызг.

– Если не хочешь есть, так не ешь, – бормочет моя подруга.

– Я умирала от голода, но уже не хочу есть, у меня такое чувство, словно вот здесь, в животе, застряла алюминиевая губка… Можно мне остаться на ночь? – спрашиваю я, чувствуя, что меня начинает знобить.

– С двумя условиями. Ты не станешь просить у меня почитать Пруста, а тем более дневник… – она говорит, унося на кухню почти нетронутое блюдо. – Для тебя приготовлена другая комната, только переложи с кровати на кресло неглаженое белье.

– Шарлин, пожалуйста, дай мне дневник. Если я и отдала его тебе и взяла с тебя обещание не возвращать мне его, то это было ошибкой. Мне просто необходимо его почитать; клянусь тебе, не будет никакой хандры, – упрашиваю я, едва сдерживая слезы.

Она трет нос тыльной стороной ладони, бормочет что-то сквозь зубы и потом глубоко вздыхает. В такой же ситуации любая мать, пожалуй, поступит точно так же, то есть притворится, что у нее нет настроения, но рано или поздно все равно исполнит все, что у нее просят. Шарлин изъясняется на франко-кубинском, она прекрасно знает, что меня забавляет ее акцент и то, с каким простодушием она овладевает местными словечками. Она спрашивает, не желаю ли я еще этой отравы, и я отвечаю, что конечно: ведь жажда не дает мне сомкнуть глаз. Шарлин убеждена, что кока-колу чем больше пьешь, тем больше хочется, с этой целью ее и производят. Когда Шарлин Ле Брен что-то утверждает, в этом не надо сомневаться. [172]172

Намек на французского художника Шарля Ле Брена (1619–1690), Первого Королевского художника, директора реформированной Академии.

[Закрыть]Она идет из кухни к себе в комнату. Роется в верхнем ящике трюмо и достает кедровую шкатулку. Шаркая тапочками по коридору, идет обратно в гостиную, кладет драгоценную шкатулку мне в руки. Сама же открывает ее. Внутри хорошо сохранившийся кинематографический дневник Самуэля. Тот самый, что он в день своего переезда потерял на лестнице. А я присвоила его себе.

Я уже год жила на улице Ботрельи, куда переехала, после того как у меня прошла депрессия, связанная с моей рекламной фотодеятельностью, из дома номер два по улице Сегье, на пересечении с набережной Гран-Августин; это был третий раз, когда я снова погрузилась в Пруста. Закончив седьмую книгу, я захотела не только в корне поменять работу, но и переменить место жительства и сказала себе: «Новая жизнь – новый дом». Я решила найти квартиру в Маре, в одном из самых прекрасных в мире кварталов. Не стоит думать, что я мало что видела на свете. Просто для меня есть два дорогих моему сердцу квартала: Старая Гавана и Маре. Я нашла через Пачи, кубинского художника, скромненькие апартаменты в три комнаты под самой крышей частного отеля, постройки семнадцатого века, разумеется, без пансиона. Здесь же, кроме Пачи, жил еще один кубинский художник – Сесар; рядом снимали квартиры русская пианистка, которую мы называли «L'accompagnatrice», [173]173

«L'accompagnatrice» («Аккомпаниаторша»)– рассказ русской писательницы-эмигрантки Нины Берберовой (1901–1993).

[Закрыть]отдавая дань Нине Берберовой, ее муж (собиратель гитар), сын мужа (журналист, помешанный на музыке стиля «техно»), а также медсестра, домашняя учительница, семья торговых агентов, похожих на семейку Пикапьедрас, [174]174

Пикапьедрас– семья Пикапьедрас, герои мультсериала, которые живут в пещере, отринув блага современной цивилизации.

[Закрыть]мсье Лапин (милый человек с лицом кролика), Шерлок Холмс (заядлый любитель трубки и непромокаемого плаща цвета какашек, с одной бакенбардой, подбритой короче другой), две семейные пары – в каждой по ребенку – Тео I и Тео II, кот Ромо и любительница кошек. С Пачи и Сесаром я познакомилась еще на Том Острове, на втором этапе моего периода вечеринок, проходивших на террасе Андро, тогда я уже жила ожиданием, когда же мне позволят покинуть эту страну. Там же я познакомилась с Сильвией, адвокатом по профессии, но вовсю вращавшейся в артистических кругах. Адвокаты заканчивают тем, что становятся художниками, а иногда и правителями – все зависит от того, как им стукнет по голове римское право. И с Винной я тоже там познакомилась, Винна помешана на научной фантастике и марсианской любви.

Пачи сумел выгодно представить меня владельцу гостиницы, и все решилось в одно мгновение, я переехала, уплатив за три месяца вперед, но не больше. Мне понравилась мысль пожить в шикарном доме квартала Маре по соседству с моими соотечественниками. Было то ли лето, то ли зима, на лестничных площадках стоял запах бульона из черной фасоли или конгри. [175]175

Конгри– кушанье из фасоли и риса.

[Закрыть]В июле и августе здесь через два раскрытых настежь окна сочится музыка, рвущая барабанные перепонки, привыкшие скорее к Шопену или Шуберту:

А если не это, так что-то из Омара Эрнандеса, спетого Альбитой: [177]177

Альбита Родригес– современная кубинская певица, исполнительница гуахиры, в 1993 году вместе со своей группой уехала в Майами.

[Закрыть]

Ах, что за квартал, в котором я родилась,

ах, мой счастливый городок…

Шалун-мальчишка на пакости горазд,

веселья ради

смешит до коликов своих соседей,

за что и любят те его.

А Мигелито в своем тарантасе

ездил в кафетерий

к Мануэлю Наварро

послушать, как тот играет Шуберта на скрипке…

Ах, что за квартал, в котором я родилась…

Ничто не сможет умерить наши музыкальные порывы, как и сами европейцы, мы жаждем стать кем-то, а ритмизованный шум и гвалт заглушают «Времена года» Вивальди. Шарлин не понимала моего отчаянного желания переехать в старый дом, вдобавок ко всему полный неупокоенных душ, она имела в виду мертвых, понятное дело, о живых и речи нет, они все в тоске и печали от того, что температура ниже нуля, от того, что солнца мало, и от всего другого. Им никак не приспособиться. Словом, именно по этой причине Шарлин поднимает панику каждый раз, когда я берусь за книгу родного мне Марселя, она предвидит, что чтение закончится переездом. И дело не в том, что она не желает помогать мне таскать мебель, коробки и все остальное, без чего не обходится ни один переезд, тем более когда новая квартира еще и меньше старой. И ей приходится в записной книжке фиксировать все: что на выброс, что кому отдать. Просто Шарлин, как и я, ненавидит внезапные перемены, возможно, я не люблю их больше, потому что слишком много всего связано у меня с ними, но когда мой внутренний голос говорит мне, что нужно что-то менять, стоит к нему прислушаться. Возможно, это следует расценивать как беспрестанный поиск места, которого уже никогда не вернуть, моего места в мире, вселенной моего детства.