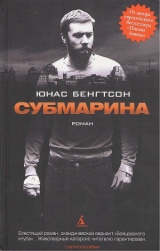

Текст книги "Субмарина"

Автор книги: Юнас Бенгтсон

Жанр:

Контркультура

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)

Она оделась. Мартин в гостиной играл с машинками. Я смотрел, как она надевает черные чулки. «Я не поздно, посидим, попьем кофейку, поболтаем о том, какие все мужики свиньи». Поцеловала меня в щеку и большим пальцем стерла помаду.

Вот как я себе это представляю.

Нетвердой походкой она спускается по лестнице. Одежда в беспорядке, помаду размазала тыльной стороной руки. Она покачивается на каблуках и вынуждена вцепиться в перила. Четвертый, третий, второй этаж, удивительно, как она шею-то себе не свернула. Глаза пустые. Домой идет. Знает, что плохо поступила. Возится с замком, с трудом открывает дверь на улицу. Выходит, солнце ослепляет ее, все белое. Цок-цок, цок-цок, каблуки стучат по тротуару. Перешла велосипедную дорожку, вышла на дорогу. Думаю, машину она так и не увидела.

Мы едим поджаренный хлеб с сыром. Это его любимое. Сыр «Гаварти», а он говорит – «Гавайи». На Гавайях растут пальмы и всегда светит солнце, поэтому сыр называется «Гавайи». Мы смотрим по телевизору «Тома и Джерри». Серия с утенком, который хотел, чтобы его съели, потому что считал себя некрасивым. Мыши все время приходится его спасать. Мы смеялись, он смеялся там, где надо. Потом я обул его, мы собирались в магазин, чтобы к маминому приходу приготовить поесть. Я искал ключи, и тут зазвонил телефон.

Мы сидели в длинном больничном коридоре. Я взял его с собой, не мог оставить одного, а соседа дома не было. Он катал по ноге свою новую машинку. Английскую «скорую помощь» с синей мигалкой.

Меня пригласили войти. На полу и на стенах – белая плитка. Запах острый и химический. Подвели к металлическому столу. Она была укрыта. Покрывало отдернули. Да, это она. Вид ужасный. Я видел кровь на виске. Вмятину на скуле. Обидно, подумал я, она любила свои скулы. Подчеркивала их румянами и пудрой. Да, это она. Перед тем как ее снова укрыли, я заметил след от укола на руке.

– Не знаю, может ли это послужить утешением, – сказал врач. – Мы сделали анализ крови: не сбей ее машина, она все равно умерла бы от передозировки.

Я тоже не знал, может ли это послужить утешением. Мы не кололись года три-четыре. Руки чесались? Захотелось в последний раз уколоться?

Я вернулся к Мартину. А разве мама с нами домой не пойдет?

Я взял его на руки, прижал к себе.

13

Мне принесли кофе, Мартину – фруктовую водичку. Жиденькую красную водичку, поставили перед ним на стол, рядом – цветные карандаши. Мы сидим в детском саду, в «учительской», там, где воспитатели обедают, читают вот эти старые журналы, которые лежат в плетеной корзинке рядом со стеллажом. Напротив Мартина сидит психолог. Ничего сложного, говорит она, просто нарисуй мне что-нибудь. Мартин смотрит на меня. Я сижу на стуле у стены. Уверен, от меня здесь жаждут избавиться, уж тогда бы они его допросили как следует, психолог и Марианна. Все бы выведали. А как дела дома? А что папа?

Как выглядят папины руки?

А у тебя хороший папа?

Ты писаешься по ночам?

Он тебя бьет?

Но я здесь, и я не уйду. Пока у них нет предписания, они меня выгнать не могут.

Просто порисуй, говорит психолог Мартину, нарисуй что хочешь. Психологу под сорок, у нее профессиональное выражение лица, как бы говорящее: я умею обращаться с детьми, я хорошо обращаюсь с детьми. Я их друг. На ней джинсы и тонкий шерстяной свитер, неформальный стиль.

А может, нарисуешь свой дом?

Можешь сначала нарисовать дом, где вы живете.

Ваш дом или квартиру.

Как выглядит здание?

Мартин все еще колеблется, пьет водичку, делает крошечный глоток. Как когда я пью кофе, пытаясь выиграть время, занять руки. Затем тянется за карандашами.

Марианна пристально на него смотрит, вглядывается. Ждет, что Мартин начнет рисовать черепа, бензопилы, режущие мясо, папу с торчащей иглой в руке. Мартин перебирает карандаши, никак не может выбрать. Я думаю: не бери черный. Это плохо.

Знаю, к чему они клонят, а черный – плохой признак. Если он будет рисовать только черным или только красным – плохо дело. Я потеряю его. Мартин берет синий. Я бы предпочел, чтобы он взял голубой, но и это неплохо. Все лучше, чем черный. Начинает рисовать. Проводит пару линий и вскидывает голову, понимает, что все на него смотрят. Психолог пытается поднять настроение, говорит, что здесь красиво, замечательно, хороший, наверное, садик. А горка во дворике новая? Да, новая, и Марианна так рада, им пришлось выдержать настоящую войну, чтобы выбить деньги. По-моему, я вижу, как психолог кривится. На долю секунды. Война – это слово явно не для детских ушей. Одно из тех, что мы произносим неосознанно, а их нужно избегать, или дети станут больными или несчастными и будут продавать себя за деньги. А может, мне показалось, я потею, мне бы уколоться до этой встречи, хоть немного. Хоть полдозы, самую каплю. Но я не посмел. Психологи все видят.

Мартин нарисовал дом, наш дом, наш панельный дом. Стены синие, окна в гостиной, наши окна, очень большие, в одном окне – маленький человечек – палка-палка-огуречик, в другом – большой. Перед домом – собака, большая, нарисованная коричневым карандашом. Психолог спрашивает Мартина, может ли он написать свое имя. Мартин кивает. Тогда пусть подпишет рисунок внизу. Психолог улыбается, берет рисунок со стола и благодарит Мартина, убирает листок в папку. Хороший рисунок получился, совершенно обычный, собака только чуть великовата, думаю я, но Мартин любит собак, это сейчас его любимые животные, и потому ясно, отчего он нарисовал ее большой, столько-то психолог должен понимать.

Она кладет перед Мартином еще один белый лист, снова улыбается, просит теперь нарисовать свою семью.

14

Я встречаюсь с Ником у больницы.

Он коротко здоровается с Мартином, как будто именно с ним у него назначена встреча. Затем мы проходим сквозь крутящуюся дверь. Ник, похоже, зол. Поднимаясь в лифте, я хочу сказать, объяснить: не моя вина, что мама попала в больницу, она умирает, не моя вина, что она все еще жива. Но когда в отделении пульмонологии нас встречает медсестра, кажется, что он зол и на нее. Когда мы идем по коридору к маминой палате, кажется, что он зол на коридор, на носилки у стен, на мужчину с ходунками, медленно ковыляющего на тонких волосатых ножках-спичках.

Медсестра проводит нас в палату.

И вот мы сидим, каждый на своем стуле. Все молчат. Мартин с любопытством осматривается.

Ник подходит к изножью кровати.

– Зачем ты мне звонил, с ней же все нормально, – говорит он и смотрит на нашу мать.

Она такая худая, что видно, как под белой больничной рубашкой бьется сердце. За нее дышит аппарат. Кажется, будто на ее закрытых веках лежит тонкий слой пыли.

Ник подходит к окну и смотрит на улицу.

Ник, или Николай, – а именно это имя ему дала наша мать или кто-то еще, на него он, сколько я его знаю, не откликается, – коротко подстрижен. На нем черный спортивный костюм, любой другой в таком смотрелся бы раздетым. Куртка на спине внатяжку.

Ник садится на стул, достает сигареты, вынимает одну, убирает пачку в карман.

– Ненавижу больницы, дерьмо, как же я ненавижу больницы.

Он оглядывается по сторонам, будто стены в любой момент могут сомкнуться. Смотрит на меня.

– И ты, наверное, тоже.

Я не отвечаю, и его реплика повисает в воздухе. Здесь чувствуется запах смерти. Наша мать, то, что от нее осталось, то, что когда-то было ею. Я беру Мартина за руку и вывожу из палаты. Сажаю в пустой комнатке для посетителей, включаю телевизор, висящий на стене, нахожу детскую программу. Наливаю ему красного сока из холодильника, стоящего в коридоре. Говорю, чтобы посидел тут. Что бы ни случилось, сиди здесь.

Приблизившись к двери палаты, я слышу, как мой брат внутри с кем-то громко спорит. Войдя, я вижу Ника, возвышающегося над молодым ординатором. У того каштановые волосы, зачесанные набок, красные глаза после длинной двойной смены, только что еще больше затянувшейся.

– Не давайте ей умереть, не давайте…

– Конечно, мы все надеемся на лучшее, но, исходя из настоящего положения дел…

– Вы слышите, что я сказал, мне насрать, что вы сделаете, но вы не должны…

– Бывают вещи, над которыми мы не властны, иногда приходится ждать и…

– Делайте что можете, черт побери, шланги, аппараты – все! Лекарства! Не давайте ей умереть!

– Поверьте, мы делаем все возможное, все, что в наших силах, но ваша мама…

– Она этого не заслужила. Она не заслужила того, чтобы просто умереть.

Думаю, врач не расслышал. Не расслышал, как странно прозвучала эта фраза. Ник произнес странное слово. Просто.

– Как я уже сказал, мы делаем все, что возможно, и остается только…

– Не дай ей умереть, говнюк, мне насрать, пусть лежит здесь с мертвым мозгом и гниет!

Врач беспомощно поднимает руки: курсы эффективного общения с проблемными родственниками пациентов только что обнаружили свою полную несостоятельность. Сложившаяся ситуация явно не из тех, что там отрабатывали. Он переводит взгляд на меня, во мне его спасение. Вообще-то, я бы с удовольствием посмотрел на развитие событий, но меня ждет Мартин.

– Что с ней?

– Ее нашел социальный работник. Трудно сказать, сколько времени она пробыла… без чувств.

– И что теперь?

– Теперь возможны два варианта, на момент доставки у нее было сильное обезвоживание, одно это может привести пожилого человека…

– Что происходит сейчас?

– Остается только ждать. Очень может быть, что она очнется, но…

– Ты хочешь о чем-нибудь спросить, Ник?

Он уже сидит на своем стуле, качает головой. Врач вкратце объясняет, что ее состояние – следствие болезни легких, точнее сказать трудно. О чем бы то ни было. Извиняется и спешит нас покинуть.

У Ника пустой взгляд. Было проще здесь находиться, когда он кричал на врача, когда заглушал звук аппарата искусственного дыхания. Теперь мы одни. Только теперь я замечаю, как поредели ее волосы, сквозь них просвечивает серая кожа головы. Кожа да кости. Она всегда следила за прической. Даже когда нам нечего было есть, в ванной стоял дорогой шампунь. Ник встает:

– Позвони, когда она умрет.

Он идет к двери.

– Ник!

Оборачивается, вопросительно смотрит.

– Не тяжело все время злиться?

Какое-то время он стоит в нерешительности – прибить меня, что ли? – затем улыбается, это первая его искренняя улыбка за многие годы:

– Все проще и проще.

15

– Просто поразительно, сколько же у тебя родственников.

Он улыбается. Отвечать не нужно, он знает, что к чему.

– Пойдем.

Можно назвать его старьевщиком, но это было бы неверно. Его фамилия Сёренсен, имени не знаю. Народ называет это заведение магазином Сёренсена, хотя на табличке над дверью написано другое. Сёренсен приподнимает крышку прилавка, и я следую за ним в примыкающую комнату. В ней полно вещей, которым либо не хватило места в магазине, либо это товар «отмытый»: гоночный велосипед, ноутбук, наполовину заваленный дисками. Сёренсену шестьдесят с лишком, может больше. Я слышал разговоры о Сёренсене с тех пор, как начал колоться. Он втягивает живот и протискивается за письменный стол. Садится, рукой указывает мне на стул напротив. На стене висит четырехлетней давности календарь с гологрудыми девицами, скверно пахнет табаком, дешевыми сигариллами. На столе – поцарапанный термос.

– Давай сам…

Я откручиваю крышку и наполняю щербатый стакан. Это кажется правильным.

– Ну что, посмотрим?

Протягиваю ему сумку. Он ставит ее перед собой на стол, осторожно вынимает вещи.

Рядом с ним лежит круглая лупя, которую он зажимает глазом, когда не может прочитать, что написано на дне фарфоровой чашки, или хочет убедиться в качестве серебряного изделия неизвестной ему коллекции.

Я закуриваю, он с раздражением на меня смотрит и снова переводит взгляд на вещи, разложенные на столе.

– Ничего, что я курю?

Он, не глядя на меня, качает головой, и я понимаю: только что цена упала на двести крон. Здесь дозволено курить только одному человеку.

Просмотрев всё, он поднимает глаза, ищет сигариллу в нагрудном кармане шерстяного жилета.

– Полторы тонны, больше дать не могу.

– Полторы?

– Да.

– Но одно только серебро…

– Да, серебро стоящее, украшения тоже кое-чего стоят, поэтому и даю так много. Но фарфор…

– Да это же куча бабок!

Я слышу себя со стороны. Разговариваю как настоящий наркоман.

Ну давай.

Ну давай.

– Да такой фарфор стоит кучу бабок!

Он крутит в руках фарфорового белого медведя.

– Это старое говно нужно только американским туристам, а они сюда не заходят, они покупают новое. Понятно? Или это должна быть редкость. Настоящая редкость, а здесь такого нет.

– Две с половиной.

– Да иди ты. Я сказал полторы, так что никаких двух с половиной. Так дело не пойдет.

– Давай скажем…

– Послушай-ка сюда: я дам тебе тонну за серебро и прочес, а зверей и пастушку можешь забрать. Честно говоря, я даже не представляю, что со всем этим делать. Загляни в магазин, он забит таким хламом.

– Две двести.

– Соберись, парень. Я дам тебе… Знаешь, я ведь питаюсь разговаривать с тобой по-хорошему. Понимаешь? Чтобы ты не тащился со всем этим говном на другой конец города, где тебе скажут то же самое.

Я ловлю себя на том, что смотрю на часы. Прикрываю их рукавом. Гляжу ему в глаза. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю.

– Что, спешишь?

– Нет.

– А то смотри, можешь забирать свое говно.

– Я не спешу.

– Я пытаюсь разговаривать с тобой по-хорошему. Даю восемнадцать сотен. Но имей в виду, я делаю тебе большое…

– Две тонны. Я хочу две тонны. Не меньше. Мне не надо меньше.

Он смотрит на меня. По ощущению, долго. Я молчу. Держу рот на замке. И он протягивает мне руку.

– Но не вздумай никому рассказывать, я тебе не рождественский дед.

Я тороплюсь. Бегу на автобус. Магазин Сёренсена расположен на задворках Амагера, а мне надо к албанцу, купить яд, а потом за Мартином в детский сад. И я уже знаю, что опоздаю. Как они на меня посмотрят!

16

Но, папа, как же все вещи – вещи, которые остались в синей комнате? Под слоном?

Мы с Мартином идем в новый садик. Солнышко мое, этот садик намного лучше, правда. Игрушки все новые, и там у тебя появятся настоящие друзья, очень скоро, солнышко, правда, и там площадка отличная, папа там был, отличная площадка, там посреди песочницы пиратский корабль, можно в пиратов играть, и качели там есть, и трехколесные велосипеды. Ну да, солнышко мое, в том саду они тоже были, но эти лучше, новее, помнишь, как те медленно ездили? Потому что колеса были старые, изношенные. А в этом саду, в этом саду такие добрые воспитатели, папа говорил с ними, они будут с тобой хорошо обращаться. Это очень хороший садик. Он намного больше, чем тот, можно завести много друзей, в этом садике папе не будут задавать столько вопросов. Что папа делает, как дела дома, поел ли ты как следует, бьет ли тебя папа. Здесь тебя не будут заставлять играть с куклами, потому что думают, что папа тебя трогает. Не будут спрашивать, почему папа такой бледный. Очень хороший садик, солнышко.

– А резиновые сапоги?

– Красные?

– Угу.

Я купил их на распродаже в супермаркете, не смог найти подходящего для мальчика цвета, стоял и ждал, когда можно будет пробраться к груде обуви вместе с женщинами в платках, затаривающимися на всю семью.

С трудом нашел пару его размера, но они оказались красными. Пришлось купить, на обувной магазин денег не было, вот он и ходил в красных.

– Тебя же дразнили из-за них, помнишь?

– Дразнили.

– Ну, тогда тебе нужны другие.

– Да, но… Меня больше не дразнят. Мне они нравятся. Густав нарисовал на них черепа. И они больше не похожи на девчачьи. Теперь это настоящие…

– Я куплю тебе очень классные сапоги.

Мы идем по дорожке, небо серое. Холодно, я думаю о том, что у него до сих пор нет нормальной куртки.

Адрес записан на бумажке. У меня сейчас проблемы с памятью. Если не записать, через пять минут все забываю.

– А меч, пап?

Знаю, знаю, о чем он. Они делали мечи из массы для лепки, раскрашивали их. Вместе с практикантом, по которому видно было, что он ни разу еще не трахался, что сидит дома и читает книжки про драконов и рыцарей. Толстые очки, длинные волосы, плохие зубы и этот смехотворный Молот Тора на цепочке. Он обещал им устроить в парке ролевую игру.

Я схожу и заберу меч. А может даже, ты сможешь пойти с ними в парк, я спрошу.

Конечно, я не пойду к этим сучкам в его старый сад. Но мне придется купить ему что-нибудь дорогое. Что-нибудь обалденное, что-нибудь, что показывают утром по телику. Пластмассовое и разноцветное. Чтобы он забыл о мече, о драконах и о парке.

В саду три группы. Мартин пойдет в среднюю, на второй этаж. У них есть свободное место, они с нетерпением ждут нового мальчика, сказала мне воспитательница. Она сказала, ее зовут Лоне, я задал ей кучу вопросов об их педагогическом подходе. Сказал, что к Мартину в старом саду плохо относились. Что они не умеют обращаться с мальчиками, а мальчишки есть мальчишки, не надо их, конечно, распускать, но мальчишки есть мальчишки. И она проявила понимание. Лоне встречает нас на втором этаже, дружелюбно улыбаясь. Ей за сорок, одета в джинсы и голубой свитер с V-образным вырезом. По пути в группу мы проходим мимо кухоньки, в которой возятся четыре ребенка и девушка лет двадцати с небольшим, она поправляет очки локтем, вся в муке, как и дети, ее окружившие. Один мальчик держит на весу кусок теста – можно еще пистолет сделать, предлагает он. Сегодня кондитерский день, говорит воспитательница. Для тех, кто хочет, никакого принуждения. И смеется. И я смеюсь.

В группе сидит другой воспитатель, еще одна женщина, собирает с девочками термомозаику. Двое мальчиков на полу играют в «веселые горки», другие бегают с самолетиками. Лоне просит их немного остыть. Увидев нас, они затихают.

– Это Мартин, новый мальчик, я вам рассказывала.

Лоне берет Мартина за руку, подводит к мальчикам с конструктором, он смотрит на меня. Знаю этот взгляд. Сам ходил в разные сады, в разные школы, всегда трудно начинать на новом месте. Я думаю: надо было купить торт, что-нибудь в этом роде. Завтра куплю. Принесем что-нибудь вкусненькое.

Я посылаю Мартину воздушный поцелуй, незаметный, чтобы другие дети не обратили внимания. Чтобы его не дразнили. Лоне провожает меня. Они славные ребята, говорит она мне. Он освоится. Ему будет хорошо.

17

Вот как я их выбираю. Имена. Беру случайный подъезд в случайном доме, подальше от своего собственного. В хорошем кирпичном доме. Не в бетонной новостройке, не в развалюхе шестидесятых, где живут одни только иммигранты и алкоголики. Солидное кирпичное здание, а не карточный домик с фанерными стенам, сквозь которые все слышно. Уверенными шагами приближаюсь к подъезду. Как человек, идущий по делу. Просматриваю таблички с именами. Такими, как Альма, Маргрета, Тове. Это имена не каких-нибудь студенток, которым квартиру купили родители. Это вдовы. Всегда вдовы. Раньше люди женились, и у них была вся жизнь, чтобы насобирать вещи к моему приходу.

Та, которую я граблю сейчас, зовется Маргретой Педерсен. Она несколько более шумная, чем они бывают обычно. Я только что нашел коллекцию монет под старыми телефонными справочниками. Они прячут такие вещи, не думая, что их ограбят, во всяком случае не таким образом; они представляют себе рождественских грабителей с фонарями, в черных масках. Опасаются социальных работников с длинными руками. А я не спешу, и мне удается найти большую часть спрятанного. Монеты в пластиковых карманчиках. Три листа. Разумеется, не застрахованы. Наверняка стоят целое состояние, и детям в свое время пришлось бы заплатить налог на наследство.

– У меня есть деньги, возьми деньги, не бери мои монеты.

– Вы сами знаете, что я их заберу.

– Ну пожалуйста! Возьми мою кредитку. Я тебе код скажу, но оставь монеты, пожалуйста!

– Я заберу их. Точка.

Она смотрит на меня. В ее глазах я могу прочитать о себе все. Но в остальном эта дама ведет себя достойно. Сидела в кресле, как и положено, пока я рыскал по квартире в попытках насобирать побольше, а когда спросил, есть ли еще что-нибудь – где деньги? – она с достоинством указала на сумочку, в которой лежало триста крон. И когда я на нее заорал, а она сказала – нет, больше ничего, – я ей поверил.

– Как же ты можешь? Как?

– Я наркоман. Такие дела.

– У меня в аптечке есть успокоительные, можешь…

– Я уже взял. Могу вам дать одну-две, если поможет.

– Мне ничего не нужно…

Она встает с кресла. Это против правил. Она все усложняет.

И все же приятная женщина, из таких, о ком потом думаешь. Когда я вошел, она делала бутерброд: черный хлеб, паштет, маринованные огурцы. С пониманием отнеслась к факту замены. Сказала, что сожалеет, если доставила много хлопот. Ей же по большому счету помощь не нужна. Она почти со всем справляется. Но у нее тут кое-какая мебель, немного высоковатая, невозможно дотянуться, чтобы вытереть пыль, и под кроватью трудно пылесосить, не достать. Она, конечно, не сообщала об этом администрации коммуны. Ну, о том, что дел, по сути, немного, с большей частью она справляется сама, с тем, конечно, на что сил хватает. И Дорта, ну, та, что обычно приходит, любит сюда ходить, радуется, что работы немного, и она ее понимает, работа ведь тяжелая и стала еще тяжелее со всеми этими вашими квотами, и скоро уже старикам штрих-код сделают на затылке, вот красота будет, правда? А иногда они с Дортой просто болтают. Так что если день у меня тяжелый, если много дел, то я могу просто позвонить. И она скажет, что я приходил, если кто будет спрашивать.

И она спросила, не хочу ли я бутерброд и положить ли сверху маринованный огурчик. Я отказался от всего.

Она тянется за листами с монетами. Я толкаю ее в грудь, несильно, но достаточно, чтобы она отступила. Слезы злости. Стоит, смотрит, как я собираю вещи: серебро, коллекция дисков в красивой коробке с Брамсом – все отправляется в сумку. Я пытаюсь вспомнить, не забыл ли чего. А она все стоит и смотрит, слишком умна, чтобы кричать. Старое, изношенное тело копит энергию. Я спешу в прихожую, чуть не забыл куртку, и какого черта я ее снял, никогда ведь ничего не снимаю. Нет, я знаю почему, она предложила, пока разводила мне малиновую водичку, о которой я не просил, сказала, чтобы я раздевался. Трудно было отказаться, и в какой-то момент мне захотелось взаправду быть ее соцработником.

Я уже вышел из двери, и тут она появляется. Старая женщина, поддерживающая форму утренней гимнастикой и занятиями в досуговом центре, где они с подружками, смеясь, перекидываются надувным мячом. Она крепко ухватилась за сумку, намотала ремень на свою старую морщинистую руку. Я продолжаю спускаться по лестнице. Ей придется понять, что это бесполезно, придется отпустить. Она отпустила только на следующей площадке. Упала. Все произошло быстро, но длилось целую вечность. Как когда она, обдолбанная, выскочила на дорогу перед машиной.

Лежит, уткнувшись лицом в пол, без движения. Я переступаю через нее и продолжаю спускаться. Иду спокойно. Еще один пролет, дальше бегом. Выйдя на улицу, я снова снижаю скорость. Иду быстро, стараясь не переходить на бег.

18

– А тебя ждет сюрприз, – сказала мне в то утро воспитательница в детском доме.

Сюрприз…

– Так что готовься!

Что же это такое?

Может, те клоуны придут. От одного пахло луком, и он все время спотыкался.

– Микаель, а тебя тоже ждет сюрприз?

Нет, его, похоже, сюрприз не ждал.

– Может, это клоуны, Микаель. Может, они снова придут.

– Я слышал, один из них умер, упал на свою флейту.

Я подумал о его клоунской семье. Клоунская жена и клоунские дети. Сидят дома, и плачут, и спотыкаются, а по щекам течет белый грим.

Сюрприз…

Я спрашивал других, но сюрприз ждал только меня.

– Может, у меня день рождения?

– У тебя уже был день рождения.

– Но мне подарили не то, что я хотел.

– А что ты хотел?

– Собаку, может, мне собаку подарят?

– Тебе не могут подарить собаку. У Расмуса аллергия на собак.

– Так пусть живет в шкафу под лестницей, не ему решать, будет ли у меня собака.

– У него голова опухает и краснеет, как помидор.

– Тогда посадим его на грядку под малиной. Я хочу собаку.

И тут меня как молнией ударило. Конкурс. Журнал «Утиные истории», они объявили конкурс.

Там было написано: «Встреться с Тарзаном». И конечно же, я очень хотел встретиться с Тарзаном, и я написал свое имя, а один из взрослых помог мне отправить письмо.

Конечно, в этом все дело. Я встречусь с Тарзаном. Ради меня Тарзан приедет аж из самой Африки. Чита и Джейн останутся ждать его в джунглях, а он приедет ко мне.

Другое ребята рты пооткрывают, когда ко мне придет Тарзан.

– Тарзан – мой друг, разве я вам не говорил? Тарзан и Микаель. Мой папа тоже знаком с Тарзаном. Мой папа, вообще-то, в Африке живет, вместе с Тарзаном. Папа помогает Тарзану с большим слоном.

А может, Тарзан заберет меня в Африку.

Я об этом никому ничего не сказал. Лег на кровать в спальне, положил руки под голову и улыбнулся. Какой же это будет для всех сюрприз, если сюда приедет Тарзан. Но я-то удивляться не буду. Я просто подойду к нему и скажу, привет, Тарзан, здорово, что ты приехал. Показать тебе сад, Тарзан? И мы с Тарзаном отправимся в сад. Здесь вот яблони, Тарзан, они не такие высокие, как в Африке, но, если залезть на самый верх, видна водонапорная башня. А другие ребята будут стоять у окон, прижавшись лицом к стеклу.

Кто-то из взрослых вошел и взял меня за руку.

– Ну, вот и твой сюрприз…

Я пошел с ней в офис. Там сидели директор детского дома и чужая женщина Не Тарзан и даже не Джейн. Слишком старая для Джейн и не очень красивая. Джейн в фильмах красивая.

– Это твоя мама, – сказал директор детского дома. – Поздоровайся с мамой.

Я ничего не сказал.

– Сегодня ты поедешь домой, с мамой.

Чужая женщина мне улыбнулась.

Меня отвели обратно в спальню.

– Я ухожу, – сказал я Микаелю.

Другие ребята смотрели, как я пакую свои немногочисленные вещи. Та, что была моей мамой, опустила глаза, потом снова подняла и улыбнулась. Снаружи ждала машина. Мой чемодан положили в багажник. И мы уехали. Я видел, как Микаель машет мне рукой.

Машина подвезла нас к станции. Та, что была мамой, держала меня за руку и улыбалась. Руки у нее были влажные, но пахла она хорошо. Вскоре подошел поезд, мы вошли в вагон. Она помогла мне с чемоданом. Это был красивый чемодан. Синий. Мы сидели друг против друга, и чужая женщина, бывшая моей мамой, продолжала мне улыбаться. Я смотрел в окно, мне не нравилось, когда на меня пялились. Она заговорила. Сказала, что мы наконец-то снова вместе и нам будет хорошо.

В подъезде пахло котлетами. Она отперла дверь и сказала, что я дома.

На диване сидел другой мальчик.

– Это твой брат, – сказала она. – Вот мы и вместе, теперь мы – одна семья. Нам будет хорошо. Настоящая семья.

19

Каждый раз, услышав щелчок открывающейся прорези для писем, я подскакиваю к двери, испытывая и раздражение, и облегчение оттого, что это всего лишь реклама пиццерии, реклама супермаркета. Целый день удерживаюсь от укола в ожидании почты. Когда наконец-то приносят районную газету, я быстренько ее пролистываю. Просматриваю каждую страницу, ищу жирные заголовки или хотя бы заметку. О женщине, найденной мертвой на лестнице, женщине, которую столкнули с лестницы, о жестоком ограблении. Ничего не нахожу.

И вот я в библиотеке. Изучаю газеты. Утренние, вечерние. В постоянной готовности наткнуться на заголовок: «Убита» или «В коме». Дышу носом. Движения медленные. Спокойные, да. Человек читает газету. Человек хочет быть в курсе новостей. Человек любит читать газеты. Много газет. Нормальный человек, не убийца. С нормальным анализом крови, а не с содержимым аптечного киоска в жилах. Увидев заголовок, я останусь спокоен. Спокоен, да. Я дочитаю статью в обычном темпе, как обычный человек, не стану корчиться в судорогах, комкать газету. Хвататься за голову, кричать. Не задрожу, не уроню газеты, никто не станет коситься через плечо, никто не узнает, что я нашел то, что искал. Покончив с этой статьей, я продолжу чтение, подумаю: ужасно, ох эти цыгане. Ужасно, как мы обращаемся с пожилыми людьми. И продолжу чтение. Статья об учащихся техникума, сделавших велосипед из легко утилизируемых материалов, анализ предлагаемого ужесточения закона о правах иностранцев, проживающих в Дании, статья о слоне, рисующем хоботом.

Два дня назад я впервые за много лет пришел в библиотеку.

И все вокруг знали, зачем я пришел. Смотрели на меня и думали: это он.

А сейчас я спокоен.

Я спокойно перелистываю страницы, и руки не дрожат. Почти. Я готовлюсь. Не полностью доверяю своей реакции. Какой, к черту, спокойный. Кладу газету, выхожу в туалет, делаю три глотка воды из-под крана. В туалете – «наркоманское» освещение. Приглушенный желтоватый свет – это чтобы вену не найти. Это они в мою честь. Знали, что я приду. Потому библиотекари на меня и не таращатся, они привыкли к бездомным и к бездомным с домом, приходящим сюда убить время. Они привыкли к наркоманам.

Но их затея со светом не работает. Любой нормальный джанки знает, что если правда нужно, то лучше уж задуть, чем вообще не ставиться. Любой нормальный джанки знает, что можно просто уколоться в старую точку. И не надо вену искать, найди ранку от предыдущего укола. Завтра возьму с собой хозяйство. Уколюсь здесь, потому что могу. Потому что я – это я, джанки. А если будут жаловаться, я уколюсь на входе, в шею, грязной канюлей, перед детьми, закапаю кровью их тетрадки с медвежатами.

Я прихожу с утра, после того как отвел Мартина в сад, а ухожу, когда пора его забирать. Газеты приходится ждать, они в одном экземпляре, а пенсионеры читают долго. И я перечитываю старые номера. Проверяю, не проглядел ли чего. У мужчины напротив на носу лекторские очки. Он пришел с термосом, это наверняка запрещено, но никто ничего не говорит, он же кофе пьет, не кровью брызжет. Прочитывает три страницы, медленно, все подряд читает, потом слюнявит большой палец и прочитывает еще три. На нем шерстяной кардиган, на спинке стула висит ворсистое пальто. С тех пор как я заинтересовался периодикой, встречаю его здесь каждый день. Я больше не спрашиваю, он тоже, просто молча толкает мне прочитанную газету через стол. Желтая пресса его не интересует, только серьезные издания без сисек. Так что, пока он там разбирается с тем, что сумел захапать, я успеваю просмотреть бульварную прессу. А потом он толкает мне прочитанную газету через стол. Подходит к полкам, достает следующую, наливает кофе и слюнявит палец.

На третьей странице – статья на пол-листа. Ниже – реклама сетевого покера. Она в коме.

Прямо не написано, но подозревают, что в ее квартиру наведались соседи. Увидели, что она лежит на лестнице, поднялись в квартиру и ограбили. Кто-нибудь видел ее настенные тарелки? Ее серебро? Кому может понадобиться фарфоровый белый медведь? Соседи снизу – турки. Они-то и вызвали «скорую». Мальчику – семнадцать. За ним водятся кой-какие грешки, мелкая уголовщина – так там написано. Что под этим подразумевается, не совсем ясно. Полиция его уже допросила. Сразу. Может, он ее ради смеха столкнул с лестницы. Может, он ее ограбил. Может, он ее столкнул, а соседи подумали: а почему бы нам не забрать ее вещи, раз уж она все равно в отключке. Так там не написано. Не такими словами.