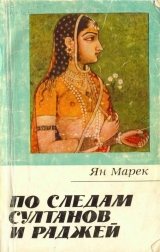

Текст книги "По следам султанов и раджей"

Автор книги: Ян Марек

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)

После осмотра глубокого колодца мы продолжили нашу экскурсию дальше на запад, вплоть до пригорода Хусейнабада. Здесь нас привлекла своим позолоченным куполом Малая имамбара наваба Мухаммед Али–шаха, построенная в 1837—1842 гг. Свою старшую сестру она превосходит разноцветной лепниной интерьеров, тяжелыми металлическими подсвечниками и венецианскими зеркалами в позолоченных рамах. Имамбара открывает перед нами свои японские клумбы, разбросанные вокруг неглубокого бассейна, через который перекинут железный арочный мостик. Все здесь как бы направлено на то, чтобы отвлечь наше внимание от стоящей рядом уродливой мечети, слабой попытки достичь сходства с великолепным Тадж–Махалом в Агре. Однако строителям явно не удалось воспроизвести благородное изящество гармоничной конструкции Тадж–Махала.

Прежде чем покинуть Хусейнабад, нам еще предстояло нанести визит целой династии правителей. Все навабы, как бы выстроенные в шеренгу, один за другим предстали перед нами со старых, написанных маслом картин европейских мастеров с такими звучными фамилиями, как Зоффани, Хэмфри или Дэниеали. Картины висели на втором этаже в так называемой барадари, небольшом павильоне с двенадцатью дверьми, воздушная колонная балюстрада которого удачно воспроизводила элементы итальянского Ренессанса.

– А теперь давайте поедем и посмотрим дворянские европейские постройки, – пригласил меня Шамим. Он развернул джип, и мы понеслись назад к городу.

Мы проехали тенистыми аллеями, среди бывших военных казарм, в восточную часть города. Наконец джип остановился возле широко раскинувшегося парка, внутри которого возвышалось нечто похожее на средневековую французскую крепость, перенасыщенную балконами, башенками и бойницами. По подъемному мосту мы перешли глубокий ров, наполненный водой, и в изумлении остановились перед фасадом, который рядами европейских скульптур напоминал богатый итальянский костел.

– Это Ла Мартэньер, – сказал студент. – Французский генерал Клод Мартэн поставил его здесь в конце восемнадцатого столетия. В Индию он приехал искать счастья в качестве солдата французской Ост–Индской компании. В битве у Пондишери англичане взяли его в плен, но вскоре, за оказанные им ценные услуги, ему было присвоено звание капитана. Однако Мартэн оставил колониальную армию и поступил на службу к навабу Асаф–уд–дауле. Вместе с другими французами он создал плантации индиго, быстро разбогател и вскоре уже одалживал навабам деньги для строительства великолепных зданий. Он прославился также тем, что на средства, накопленные разнообразными способами, построил три колледжа для детей из европейских семей: один здесь, в Лакхнау, другой – в Калькутте, а третий – дома в Лионе.

На строительстве местной школы работали в основном итальянские и французские мастера. Ее украшали коринфские колонны и фантастические водостоки в виде голов драконов, словно какой–то готический собор. От каждого европейского архитектурного стиля было взято всего понемногу, и все это ловко скомбинировали с восточными элементами. Ансамбль, правда, выглядел немного причудливо, тем не менее оставлял приятное впечатление.

Студенты здесь должны руководствоваться полезным лозунгом: «Labor et Constantia» («Труд и настойчивость»). Лозунг всегда перед их глазами, так как выбит на фронтоне. Поэтому школу, сколько она стоит, всегда называли Констанция.

Вскоре Шамим распрощался с нами – он спешил отдать машину отцу, так как еще сегодня она должна отправиться в дальнюю дорогу к Гималаям.

В фиолетовых сумерках я снова знакомился с городом танцовщиц и куртизанок. Чем он все–таки отличается от других городов Северной Индии? Тем, что здесь внешний блеск феодального общества не столкнулся с холодной целесообразностью британского колониального правления так остро, как это было в других местах страны? Или, может, тем, что мрачный шиитский фанатизм встретился здесь с игривой легкостью французского искусства?

Постепенно улетучивается терпкий запах духов, производством которых раньше так славился Лакхнау. Известные производители духов или уже умерли, или перебрались в Пакистан, и сегодняшнему Лакхнау остается ностальгически вдыхать лишь аромат невозвратимо потерянного славного прошлого. Следующее поколение в быстром темпе современной жизни наверняка не уловит и этого запаха.

Оперетта в гаремеПосле стольких впечатлений прошедшего дня я долго не мог заснуть. Наконец погрузился в неглубокий беспокойный сон. В полусне я видел, как с одной из книжных полок приподнялась призрачная фигура молодого мужчины в белой шапочке. Он вышел из книги поэзии на урду и, улыбаясь, приблизился к моей постели.

– Не бойся и следуй за мной, – прошептал он и поманил пальцем, – ведь ты меня знаешь, я поэт Ага Хасан Аманат. Мне известно, что ты читал мою пьесу «На дворе бога Индры». Я хочу вернуть тебя на сто двадцать лет назад и пригласить в королевский дворец, где сейчас играют мою пьесу. Ты это увидишь своими глазами.

И он потащил меня сонного через спящий город к Императорскому саду. Но что это? Ансамбль дворцовых сооружений уже не выглядит обветшалым, каким я его видел днем. Сейчас галереи и все четыре башни, и зеленые мягкие газоны с пестрыми цветами празднично освещены. Из комнат дворца доносится музыка.

Мы поднялись по широким лестницам и вошли в зал приемов. Многочисленные свечи в стеклянных шарах дают невообразимо много света и еще более подчеркивают торжественность происходящего. Я заметил, что свет исходит также от ламп, имеющих форму цветов лотоса. Они укреплены на высоких подставках, сделанных из стволов кипариса, и расставлены по углам зала. Свет исходит также от светильников, пестро разукрашенные абажуры которых словно кружились в теплых потоках воздуха. Около окон потрескивали толстые свечи.

За длинным столом восседали многочисленные гости. Среди них оказался генерал–европеец в наглухо застегнутой форме.

– Это Джеймс Аутрам, британский резидент. Через несколько лет он станет комиссаром Ауда. Произойдет это после того, как англичане лишат власти нашего наваба, – пояснил мне мой спутник и повел к другому концу стола.

Пир подходил к концу. С почетного места во главе стола поднялся статный мужчина в богато украшенном халате. Из–под золотой короны на плечи ему ниспадали длинные, словно женские, волосы. Они странно контрастировали с черными, как уголь, закрученными усами.

– Ваджид Али–шах, наш наваб, – прошептал Аманат. – Наверно, собирается переодеться, чтобы самому сыграть роль бога Индры. Тебе известно, что эту пьесу я написал по его приказу? Он большой поклонник музыки, песен и танцев, однако сольные выступления уже перестали его интересовать. Поэтому он попросил меня подчинить их какому–нибудь общему действию. Французские офицеры короля рассказывали мне, как у них дома играют театр: во время действия актеры то говорят, то поют, то танцуют. Мне это понравилось, и я решил попробовать создать нечто подобное. Получилась пьеса с пением и танцами.

– Скорее такой спектакль можно назвать опереттой, – решился я осторожно его поправить и в свою очередь спросил: – Знаете ли вы, что профессор Розен перевел вашу пьесу на немецкий язык? Сюжет так понравился немецкому композитору Линдеггеру, что он на его основе написал настоящую оперетту «В царстве Индры». В начале двадцатого столетия она имела довольно большой успех в Германии и долго не сходила со сцены.

– У нас это было бы невозможно, – возразил поэт. – Здесь такой спектакль ставят лишь раз в год, и всегда на день рождения короля. Пьеса не длинная, и ее вполне можно показать за один вечер, но в ней есть возможность прославить короля музыкой и танцами. Поэтому управляющий театром сделал из нее красочный музыкальный спектакль, который играется в течение десяти дней. Мы попали сюда как раз в последний кульминационный день торжеств. Феи предстанут перед королем во всей своей красе и вручат ему драгоценные подарки. Правда, делается это так, для проформы. Ведь король для этой цели вынужден выделять средства из собственной казны…

К нам подошел слуга, низко поклонился и предложил чашу с шербетом. Пока я пил, мне рассказали содержание пьесы, игравшейся в предыдущие девять дней.

После короткого пролога пьеса начинается с того, что на сцену выходит сам Индра и созывает своих фей, чтобы они развлекали его пением и танцами. Демоны поочередно приводят четырех главных фей по имени Топаз, Сапфир, Рубин и Изумруд. Каждая из них исполняет длинный цикл песен, не имеющих ничего общего с содержанием пьесы. Сначала они исполняют лирические газели, сочиненные по персидским образцам, затем индийские напевы, посвященные весеннему празднику холи. При этом феи как бы преображаются в пастушек, заигрывающих с богом Кришной. Затем наступает очередь песен, посвященных благодатной поре дождей – саванов.

Со второго дня начинается собственно действие. Фея Изумруд, побывавшая в мире людей, приказывает Черному дэву доставить ей принца Гульфама, в которого она влюбилась, увидев спящим на открытой галерее дворца. Черный дэв спешит исполнить приказание и через мгновение кладет к ее ногам спящего юношу Фея Изумруд будит его и признается в своей любви. Сначала принц отвергает ее, но затем в нем пробуждается желание попасть в царство волшебных дев – Перистан. Он обещает Изумруд, что полюбит ее, если она отведет его ко двору бога Индры. Фея предостерегает принца – такое легкомысленное желание может привести его к гибели. Однако принц настаивает, и Изумруд, переодевшись певицей, на летающем троне переносит его в царство Индры. Там по совету феи принц прячется в саду, однако Красный дэв обнаруживает его. Изумруд вынуждена признаться в своей любви к сыну человека. В наказание Индра отбирает у нее крылья и изгоняет из Перистана, а принца повелевает заточить в глубоком колодце на горе Каф.

В следующем действии бывшая фея предстает в виде кающейся отшельницы. Она бродит по свету с лицом, посыпанным пеплом, и поет в пустыне диким зверям грустные песни о своей несчастной любви. Однажды ее песни услышал Черный дэв, который сообщает cвоему правителю о певице с волшебным голосом. Индра призывает ее к своему двору. Грустные песни отшельницы настолько тронули сердце Индры, что в знак своего расположения он предлагает певице сначала бетель, затем гирлянду цветов, которую снимает с себя, и, наконец, почетную шаль. Изумруд отказывается от всех подарков и просит вернуть ей принца Гульфама. В этот момент Индра узнает фею, прощает и посылает Красного демона за принцем. Счастливые влюбленные снова вместе. Так заканчивается эта часть представления.

– Сегодня вы увидите заключительные сцены спектакля, – спешит закончить свой рассказ Аманат, – основное место в них будут занимать песни и танцы в честь повелителя волшебниц. Давайте выйдем во двор. Кажется, там уже начинается спектакль.

В этот момент за окном стал разливаться ярко–алый свет. Мы выбежали из дворца, и еще на лестнице нас ослепил свет бенгальских огней. Все небо над Императорским садом было залито сверкающим огнем красочного фейерверка. Золотистые капли огневого дождя не успели еще долететь до земли, как в небо взметнулись новые струи разноцветных фонтанов. Было такое впечатление, будто кто–то разбросал по небу тысячи радужно сверкающих жемчужин, волнистые ряды которых приобретают очертания огненных змей. Огни искрились над дворцом маленькими звездочками, среди которых проплывали голубоватые, похожие на полную луну шары. Началось царственное шествие. Из дворца вышли слуги правителя. Впереди выступал плащеносец наваба, за ним ответственные за хукку, за приготовление бетеля и расстилание ковров. Потом шел главный егерь. На нем был бархатный плащ, на поводке он вел дрессированного леопарда. Появились главный придворный, старший жрец, конюший… Вслед за самыми знатными придворными появился сам наваб, сопровождаемый свитой куртизанок. Он поднялся на сцену и тут же опустился на мягкую подушку инкрустированного драгоценными камнями трона. Над ним взметнулся балдахин со свисающими рядами жемчуга. Вокруг трона выросли хрустальные деревца необыкновенной красоты, с листьями из изумрудов. На сцену вышли главные действующие лица спектакля: алая, золотистая и голубая феи в тяжелых парчовых платьях, с зелеными крыльями на спинах, несчастный принц Гульфам и его любимая – кающаяся грешница – она в лохмотьях. Здесь же топчатся, наступая друг другу на хвосты и поправляя маски на головах, ужасные дэвы.

После того как наваб, британский резидент и придворные заняли свои места, музыканты, расположившиеся возле трона, начали постукивать кончиками пальцев по таблá, проводить смычком по саранги и трогать струны ситара. Над головами зрителей разлилась чарующая мелодия флейты шахнаи. Наваб сделал знак рукой, и из–за занавеса бесшумно появилась стройная девушка. В руках у нее веер из павлиньих перьев. Блестящие иссиня–черные волосы девушки были заплетены в косы, скрепленные несколькими рядами жемчужных нитей, в прическе сверкали серебряные булавки и заколки. Легкая, словно паутинка, вуаль ниспадала с головы на белую прозрачную ткань, которая скорее подчеркивает, чем скрывает, золотистую наготу ее тела.

Прекрасная куртизанка садится перед зрителями, вуалью прикрывает руки и ноги. Мой сосед пояснил мне, что она исполнительница танца тхумри (дословно: «семенить ногами»). В то же время это и короткая любовная песня, под ее аккомпанемент исполняется танец. В песне говорится о жажде любви, любовном томлении и отказе, пробуждении чувств и успокоении.

Расскажу вам о болезни, от которой нет лекарств,

И о муках, для которых все лекарства яд, —

пела певица под монотонные удары небольшого барабана и мелодичные звуки ситара. После первых строк песни она встала и в танце пыталась изобразить любовные страдания. Затем исполнила тот же куплет еще раз и при помощи новых танцевальных движений «рассказала» о своей страсти еще более выразительно. Последовали новые куплеты и новые танцевальные повторы, короткие тхумри давали ей возможность показать бесчисленное количество вариантов пластического танца на одну и ту же тему.

Свои чувства танцовщица передавала сначала мимикой лица, главным образом выражением и движением глаз. Она то стыдливо наклоняла голову, то из–под полуприкрытых ресниц бросала вызывающие взгляды на своего правителя и зрителей.

– Обрати внимание на игру глазами, – сказал Аманат. – Конечно, из персидской поэзии тебе известно, что такой кокетливый взгляд называется гамза. Этот, вероятно, единственный мусульманский выразительный элемент в индийском танце пришел к нам из Ирана. Наши мастера танца считают, что гамза превосходно отвечает представлениям индийцев о том, что глаза – зеркало человеческих чувств.

Темп танца все убыстрялся. Стройные руки танцовщицы, украшенные браслетами с колокольчиками, стремительно взлетали, словно языки пламени, и неожиданно бессильно опускались. Бедра вызывающе колебались в быстром ритме барабана, а тяжелые груди под легкой просвечивающейся материей двигались в такт. В момент наивысшего напряжения музыка внезапно прекратилась, чтобы через мгновение разразиться в еще более яростном темпе.

– Если бы это зависело от меня, не разрешил бы ей выступать на сцене без специально сшитого классического костюма, – раздался сзади нас бархатный баритон.

Аманат оглянулся, по–дружески поклонился какому–то господину, а затем представил мне его: Тхакур Прасад, известный мастер лакхнауской танцевальной школы.

– Танцовщица должна быть одета в прекрасное шелковое сари нежных тонов или же в широкую свободную юбку, прилегающий корсаж и вуаль с блестящими зеркальцами, – сказал Тхакур Прасад. – Ведь тхумри – это вид катхака, танца эпического, корни которого глубоко уходят в древние индуистские традиции.

У нас в Лакхнау этому виду танца пришлось приспособиться к новым условиям и соединить в себе индуистские и мусульманские элементы. Что касается меня, то я стараюсь выбирать такие сюжеты, которые давали бы возможность раскрыть все прелести куртизанок наваба, но вместе с тем не уводили бы катхак далеко от его первоначального религиозного содержания. Поэтому я использую чаще всего легенды о боге Кришне и его возлюбленной Радхе, – они наиболее полно отвечают тем требованиям, о которых я говорю. Однако со старыми текстами кришнаистских легенд соперничают пришедшие извне формы, главным образом лирические газели на урду и персидском языках. Наш правитель сам сочинил несколько тысяч газелей. Его куртизанки исполняют их в свободных танцевальных формах, которые, хотя и используют выразительные средства катхака, однако ничего общего с его прежним содержанием не имеют. С чуждыми сюжетами в наш танец проникают также и мусульманские костюмы, и гаремные ужимки.

Учитель танцев с явным неудовольствием покачал головой и стал пробираться к сцене, на которой разворачивалось заключительное действие. Старший придворный разложил на ковре перед повелителем великолепную кашмирскую шаль с золотой вышивкой. Наваб встал на нее и взял в руки цветочные гирлянды. Он будет награждать ими тех, кто преподнесет ему свои дары. Но не успели придворные встать в полукруг, как к навабу подбежала девушка, чтобы символически пожертвовать ему свое целомудрие. На какой–то момент она застыла на месте под звуки небольшого барабана мриданга. На ней были лишь пояс из тяжелых шнуров белого жемчуга и гирлянды алых кораллов, под которыми сверкали в невиданном количестве золотые украшения. Когда раздались звуки гармонии, девушка начала свой танец, во время которого она постепенно снимала с себя одну связку кораллов и жемчугов за другой и складывала их к ногам наваба. Ритм музыки все убыстрялся, а с ним и движение рук танцовщицы. Девушке как бы не хотелось расставаться со своими драгоценностями, но она должна была это сделать, ибо иного выхода не было, и один за другим они покидали ее тело, браслет за браслетом, пояс за поясом и, наконец, зазвенели снятые с ног браслеты, и танцовщица, лишенная всех своих украшений, смиренно склонила колени возле ног наваба.

– Шабаш! Превосходно! – закричал повелитель и опорожнил в честь своих фей несколько чаш вина. Он пожал руку резидента, преподнесшего ему украшенную резьбой шкатулку для драгоценностей, и стал надевать гирлянды на высших придворных сановников.

– Надо бы и тебе что–нибудь ему вручить, – напомнил мне поэт.

Об этом я и не подумал, поэтому ничего с собой не взял. Однако я вспомнил, что у меня есть миниатюрный коран, изданный в чешском городе Вимперк, может, он подошел бы к данному случаю. Надо мигом слетать в дом профессора.

В этот момент я просыпаюсь от сильного чиханья. Нечего и удивляться, ведь я босой стою на каменном полу и почему–то роюсь в чемодане.

Шиитские празднестваСпустя дня три после нашей первой встречи Шамим снова зашел за мной, на этот раз уже в общежитие. Он не забыл о своем обещании сопровождать меня во время шиитского праздника мухаррама.

Каждый год в месяце мухаррам шииты устраивают свои самые большие мистерии. В это время отмечается и начало мусульманского Нового года, так как мухаррам, в переводе с арабского языка «заповедный, священный», является первым из двенадцати месяцев мусульманского лунного года. Мусульманский год содержит 354 дня, поэтому праздник мухаррам отмечается каждый раз в разное время. Он начинается сразу же после того, как достоверные свидетели увидят на небе выходящий серп нового месяца, и продолжается десять дней, которые называются ашура, то есть «десятка». На индийском субконтиненте шиитские мистерии проходят с наибольшим размахом в таких старых мусульманских центрах, как, например, Лакхнау, индийском и пакистанском Хайдарабадах и в Карачи. Во время ашуры мистерии инсценируют трагические события, которые имели место в арабских странах Западной Азии тринадцать столетий назад, когда между различными группировками мусульман развернулась борьба за место халифа – имамат.

Во главе сирийской провинции стоял тогда наместник Муавия из рода Омейядов. Прямые наследники пророка Мухаммеда – его дочь Фатима и ее муж, двоюродный брат пророка, «праведный халиф» Али, глава шиитов, – были уже отстранены с ведущих позиций в общине верующих, и место заместителя пророка, то есть халифа, заняли чужие им люди. Позднее Али был убит, а его старший сын, второй шиитский имам, отравлен. На защиту прав семьи пророка выступил младший сын Али, третий шиитский имам Хусейн.

Тем временем Муавия из рода Омейядов сделал халифом своего сына Язида. Тот призвал Хусейна признать его за главу мусульман и подчиниться. Однако Хусейн отказался сделать это и с небольшим отрядом своих приверженцев выступил из Мекки, чтобы свергнуть халифа Язиду. Уже будучи в пути, он получил известие о поражении своих сторонников в Куфе, но не захотел повернуть назад.

На второй день мухаррама 61 года хиджры (10 октября 680 года по григорианскому календарю) Хусейн со всего лишь семидесятью самыми верными единомышленниками стал лагерем в безводной пустыне у местечка Кербела недалеко от Куфы. Здесь его окружило четырехтысячное войско халифа. Путь к реке Евфрат был отрезан, и отряд Хусейна, находясь в сильную жару в пустыне, страдал от нестерпимой жажды. Однако шииты отказались сдаться и предпочли честную смерть в бою. Имам Хусейн погиб в неравном бою на восьмой день мухаррама. В тот же день были убиты младший брат Хусейна Аббас, а также его племянник Касим. Победители перебили небольшую горстку шиитов, взяли в плен их жен, и, выстроив их в одну колонну, во главе которой несли отрубленную голову Хусейна, отправили к халифу в Дамаск.

Поражение у Кербелы решило судьбу шиитов: сторонники Али навсегда потеряли свое ведущее положение в мусульманской общине. Шииты, разбросанные по всему свету, до сих пор чтят кербельских мучеников как святых и верят, что попадут в рай, если хотя бы один раз в жизни прольют за них кровь и слезы. Эта вера лежит в основе кровавых шествий, которые можно увидеть в годовщину кербельской битвы на улицах индийских и пакистанских городов. Такие шествия выходят из имамбар, которые также носят название таазиехана («дом оплакивания»). Здесь во время мухаррама отпевают на протяжении целой ночи шиитских мучеников и ставят катафалки. Перед началом мухаррама в таазиехану также торжественно приносят и оружие героев. Например, двойной меч Али, подаренный ему пророком Мухаммедом. Тут же находятся различные символы, например подкова рысака, на котором Хусейн ехал к месту своей последней битвы. Говорят, ее нашел в Ираке какой–то шиитский паломник и принес с собой в Индию. За подковой несут знамя шиитских воинов, а также панджу, изображение руки Али или Фатимы с пятью растопыренными пальцами, шиитский талисман, обладающий чудодейственной силой против зла. В лакхнауских шествиях непременно увидите и символ рыбы, изготовленный из серебристой или золотистой жести. Доказательство того, что навабы Лакхнау всегда с гордостью заявляли о своей принадлежности к шиитской ветви ислама.

Перед началом мухаррама каждую ашурхану украшают так, чтобы она могла достойно встретить процессию со знаменами и другими реликвиями. Знаменосцы устанавливают знамена перед зажженными светильниками, рядом ставят шесты с хвостами яков – символом королевской власти, благовонные палочки на подставках и развешивают гирлянды цветов. Тут же кладут камень с отпечаткам ступни пророка – кадам–е расул. Вечером под знаменами располагается хор мальчиков. Всю ночь они поют псалмы, в которых поэтически и до мельчайших подробностей рассказывается о битве при Кербеле. После таких ночных бдений (шаб–бедари) присутствующих угощают сладостями и шербетом. Прежде чем их отведать, все должны еще прослушать проповедь муллы, посвященную мученикам Кербелы.

С господином Шамимом у нас была договоренность, что он покажет мне матам – обряд хождения по огню. На пятый день мухаррама он взял меня с собой в одну из имамбар, на широком заднем дворе которой должен был состояться ритуал матам. Шамим обратил мое внимание на неглубокую четырехугольную канаву, по краям которой была низкая глиняная насыпь.

– Это алао, огненная яма, – пояснил он мне. – Как видите, она размером примерно в полметра шириной и в два длиной. Ее копают каждый год на том же самом месте, причем делают это в торжественной обстановке: как только на небе покажется серп молодого месяца, самые почтенные шииты совершают обряд начала копания мотыгой. Затем осторожно снимают дерн и углубляют место для горящих углей.

Стали собираться участники матам. Сначала пришли первые энтузиасты. На некоторых из них была новая одежда, как и полагается в праздники, на других – повседневная. Зато все они были босые. В вечерних сумерках худой дервиш с четками на шее заполнил ров древесными углями, стараясь как можно ровнее высыпать их из мешка. Затем он поджег их и стал ждать, пока они разгорятся.

Тем временем собралось уже много народа: как участников, так и зрителей. Поодаль устроился барабанщик, и певцы затянули свою заунывную долгую песню в однотонном ритме элегии. В их глазах отражался красноватый свет невысокого пламени, освещающего столпившихся у площадки людей. Первым на огненную дорожку вышел сам дервиш. Подобрав длинную темную юбку, мелкими шажками он пританцовывал на пылающих углях. Я все ждал, когда у него загорится кожа на ступнях ног, но ничего подобного не произошло. Я поинтересовался у Шамима, как же это у дервиша так получается.

– Иногда говорят, что огненные танцоры натирают ступни ног поташем, который создает как бы защитную пленку, – смущенно ответил Шамим, – но я этому не верю. Все чудо состоит, по–моему, в определенном ритме движений ногами и в том, как осторожно они ступают. Ну и, конечно, в силе духа, благодаря которой они могут управлять своими физическими ощущениями.

Через огонь, который, возможно, символизирует раскаленный песок кербельского поля битвы, проходили все новые и новые фанатики. Каждый, держа в руках меч или хотя бы палку, пританцовывал на раскаленных углях и перепрыгивал высокие языки пламени. Некоторые даже брали горящие угли в руки и разбрасывали вокруг себя полные горсти огня. Менее отважные довольствовались тем, что бегали вокруг огненной дорожки и кричали:

– О, Хасан! Король Хусейн! Друзья, останьтесь! Хаэ, Хаэ! Беда, Беда!

На противоположном конце лужайки женщины выкопали огненную яму для себя. Одетые в новые наряды из блестящего черного батиста, они сидели вокруг огня, смотрели на пляшущие языки пламени, напевали псалмы и в песенном ритме ударяли себя в грудь. Даже до нас долетали их выкрики:

– Хаэ, Хаэ, благородные воины! Залитые кровью! Все трое погибли! Они мертвы! О, Али!

Шамим сказал, что, если у шиитов нет возможности развести огонь, они садятся вокруг глиняного горшка, перевернутого вверх дном, ставят на него свечу и рыдают над ее пламенем. Затем он стал убеждать меня уйти отсюда, прежде чем страсти фанатиков, возбужденных болью, вспыхнут и обратятся против иноверцев.

Под иноверцами он, конечно, имел в виду скорее себя, чем меня. Он суннит, следовательно, потомок тех, кто виновен в смерти Али и его сыновей. Пожалуй, он прав, нам лучше поскорее убраться отсюда.

На следующий день Шамим повел меня в центр старого города, заселенного в основном мусульманами. За ночь здесь почти на каждом углу выросли ярко разрисованные палатки из дерева, картона и из длинных полос материи. Одни из них скромно прижимались к узким входам в дома, другие как бы напоказ выставляли свои позолоченные купола, охраняемые тонкими минаретами из покрашенных белой краской планок. Были и такие, которые потрясали прохожих серебряными украшениями своих балдахинов и ослепляли их масками драконов. Услужливые руки протягивали прохожим металлические кружки с холодной водой или стаканы с шербетом.

– Это абдарханы, хранилища воды, – пояснил мне Шамим. – Их еще называют себилы или свободные колодцы. Шииты ставят их в память о том, как мученики их религии вынуждены были страдать от невыносимой жажды во время битвы при Кербеле. Посмотрите, на этом красном знамени мы можем прочитать стихи Аниса о жажде Хусейна и его сторонников. А рядом, на другом знамени, зеленого цвета, вы разберете имена Аллаха, пророка Мухаммеда и нескольких имамов. На себиле около мечети вы увидите цитаты из Корана, которые наверняка будут засыпаны цветочными гирляндами и надувными шариками. Вы даже представить себе не можете, что произойдет, когда наступит вечер! Как только стемнеет, каждая большая себила осветится зеленым или красным неоном, а ее силуэт высветится рядами маленьких лампочек.

Я подумал, что вряд ли смогу еще раз прийти сюда, когда себилы будут здесь еще стоять. Но Шамим словно прочитал мои мысли и оказал:

– Они останутся тут, пока не пройдет главная процессия. Тогда настанет самый большой спрос на воду. Если воды в себилах не хватит на всех, то на улицах поставят передвижные цистерны на повозках, запряженных ослами или мулами. У кого будет очень большая жажда, тот сможет утолить ее прямо из шланга одной из пожарных машин, которые целый день дежурят на улицах.

Второй раз я так и не сумел выбрать время, чтобы посетить себилы. Одно шествие сменялось другим. На седьмой день мухаррама через весь город прошла процессия в память мученической смерти племянника Хусейна Касима. В возрасте десяти лет его помолвили с дочерью Хусейна Фатимой, но еще до свадьбы он погиб в битве у Кербелы. Сегодняшняя процессия воспроизводила свадебное шествие Касима. Во главе верхом на украшенной лошади ехал мальчик, одетый как жених, в руке он держал знамя Касима. За ним следовала процессия, впереди которой шел оркестр, затем танцовщицы, пританцовывая и напевая элегии, ударяя при этом себя в грудь и время от времени, жалобно выкрикивая: дулха, дулха! – «жених, жених!». В ашурхане мальчика положат на катафалк, обмоют словно покойника и оденут в саван. Затем придут плакальщицы, и всю ночь из ашурханы будут раздаваться их стенания.

На следующий день шииты обычно устраивают поминки младшего брата Хусейна Аббаса, погибшего мученической смертью при попытке пробиться через окружение к Евфрату и принести своим соратникам воду. В тот же, восьмой день погиб также и имам Хусейн, поэтому в процессиях можно увидеть завернутые в материю копья с наколотыми на них лимонами, которые символизируют отрубленную голову Хусейна.

В предпоследний день мухаррама то улицам города движется процессия зуль–джанах – «окрыленный» (так назвали быстрого словно ветер коня Хусейна). Впереди идут люди, которые несут подкову – символ коня Хусейна. Они врезаются в толпы зрителей, толкают и бросают их на землю, как бы тем самым демонстрируя боевые качества коня Хусейна. Шииты приписывают подкове волшебные свойства и наделяют сверхъестественной силой. Они верят, будто от прикосновения к ней проходят все болезни, подкова может способствовать рождению сына или исполнению сокровенных желаний и т. п. Во время ашуры шииты строго следят за чистотой своей одежды, дома избегают всего, что могло бы осквернить их тела: не общаются с женщинами, не едят мясо и рыбу и не жуют бетель. У шиитов молодая жена открывает свое лицо мужу и переходит к нему в дом лишь после первого мухаррама.