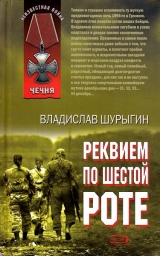

Текст книги "Реквием по шестой роте"

Автор книги: Владислав Шурыгин

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)

Генерал

Писать о генерал-полковнике Виталии Егоровиче Павлове трудно. Трудно потому, что масштаб его личности, его мощь требуют очень точных слов. Слов, чуждых экзальтации, восторгов, но вместе с тем понятных и значимых потому, что вся жизнь генерала Павлова – это яркая вспышка, полет, подвиг. За спиной тридцать семь лет службы, две войны. Афганская и чеченская. И на каждой его имя было легендарным, в каждую он вписал свою страницу. В Афганистане полковник Павлов – один из лучших командиров полков, лично совершивший шестьсот семьдесят боевых вылетов, потерявший за полтора года боев всего три вертолета, удостоенный за эту войну звания Героя Советского Союза. В Чечне генерал-полковник Павлов, командующий авиацией сухопутных войск, когда того требовала обстановка, сам поднимал вертолет в небо и пробивался сквозь густую облачность и горы к передовым батальонам, вывозил раненых.

У вертолетчиков его фамилия так же легендарна, как фамилия Маргелов у десантников или Варенников у пехотинцев.

Среди развала и тлена, в который медленно погружается Россия, уже нет опоры на казавшиеся незыблемыми столпы государства. Армию, госбезопасность, милицию, суд. Все обветшало, все до трухлявости источено челюстями разрушителей. И только некоторые люди, личности противостоят этим термитам. Сохраняют и сберегают то немногое, что еще осталось. На этом сопротивлении держится сегодня Россия. Именно эти люди герои нашего времени. Генерал-полковник Виталий Павлов один из них.

Первым самолетом, который он увидел в своей жизни, был «кукурузник» «По-2», пролетавший изредка над его городком Трубчевском, что на Брянщине. Было ему тогда что-то около пяти лет. А вот поезд вблизи он увидел только в шестнадцать, когда отправился на нем к брату под Куйбышев устраиваться на завод. «Так что с авиацией я познакомился раньше всего», – шутит он теперь. Потом был завод. Школа рабочей молодежи, в которой закончил десятилетку. Походы к аэродрому «Звезда» сызранекого летного училища. Интерес к авиации, увлечение и, наконец, решение поступать «на летчика».

Их курс был первым, кого набрали и обучали по программе вертолетчиков. До этого все начинали с самолетов. Вертолет тогда был чем-то очень экзотическим и пугающим, как летающая тарелка. Только-только в серию пошли самые первые советские образцы «Ми-1», «Ми-4». «Самолетчики» сторонились нового летающего детища, называя его «летающим огурцом на карандаше».

Поэтому долгое время отношение к вертолету в нашей армии было, мягко говоря, прохладным. Даже вертолетные училища долгое время приравнивались к среднеспециальным. Все в корне изменилось после корейской войны, где американцы массово применяли вертолеты для перевозки грузов в труднодоступную местность, высадки десантов, эвакуации раненых и попавших в окружение. Именно там впервые проявилось главное преимущество вертолета – возможность летать в труднодоступной местности, взлетать и садиться на любые клочки поверхности.

После корейской войны нашим командованием были сделаны соответствующие выводы и в Советской армии появились вертолетные эскадрильи. А после арабо-израильских войн – вертолеты огневой поддержки.

Сегодня на поле вертолет – такая же привычная боевая техника, как танк или самоходка. В тылу огромные «Ми-26» способны в чреве перевозить до роты пехоты и по паре БМП, а «лошадки» «Ми-8» за ночь перебрасывают к передовой целые полки. Вертолеты – это кавалерия современной армии.

После окончания училища лейтенанта Павлова оставили летчиком-инструктором. И до семьдесят второго года он обучал курсантов, готовил вертолетчиков. Закончил заочно Высшее военное училище. И в семьдесят третьем поступил в Академию имени Гагарина.

Потом была служба в Закарпатье. Там он впервые вылетел ночью на спасение людей. Разлившаяся река Стрый затопила карьер, в котором велись работы, и посреди бурлящего озера на пятачке полтора на двадцать метров оказались отрезанными от суши четырнадцать человек. Вода прибывала. По тревоге подняли военных вертолетчиков. Ночью в дождь, в сильный боковой ветер Павлов сумел снизиться и упереться передней «ногой», как говорят вертолетчики, в край островка. Не выключая двигателей, замереть в нескольких сантиметрах над водой и втащить на борт всех, кто был на острове. Спустя несколько минут после взлета остров скрылся под ледяной бурлящей водой…

* * *

Генерал курит, задумчиво глядя куда-то за окно. За стеклом на белую замерзшую реку, на стрельчатые опоры парковых аттракционов густо сыплет снег, нависает тяжелыми белыми шапками, заметает, забеливает… И в его мельтешении генералу вдруг чудятся белые, выжженные солнцем склоны гор, мелькающие за стеклом кабины, прилепившиеся друг к другу, как ласточкины гнезда, дувалы, матовый упругий диск вращающихся лопостей. И память вновь уносит генерала сквозь годы в далекую азиатскую страну, где по утрам надрывно кричали муэдзины, сзывая правоверных к намазу, где «вертушки» почти царапались брюхами о вершины Гиндукуша, перебираясь через его перевалы и гребни. Где «зеленка» могла в любой момент огрызнуться жалящей очередью ДШК или беспощадным «стингером».

Он навсегда запомнил свой первый боевой вылет.

Информатор сообщил, что за дувалом на окраине одного из кишлаков находятся вернувшиеся с гор на отдых два брата – влиятельные полевые командиры местных душманских банд. На штурмовку взлетели три пары «Ми-8». Ведущим первой был он – тогда командир полка, полковник. До цели чуть больше шестидесяти километров. К кишлаку группа подлетела как раз в самую послеобеденную жару, когда все живое, спрятавшись от солнца в спасительную тень и прохладу, предавалось отдыху.

Быстро сориентировался, отыскал глазами указанный агентом дувал и, резко снизившись, зашел на цель.

«Восьмерка» стремительно скользила над землей, выходя на рубеж пуска «нурсов». Дувал, за которым находились душманы, увеличивался, наползал на блистер. Уже стал различим часовой на крыше – верный признак точности информации. Пальцы легли на кнопку пуска ракет, как вдруг глаза выхватили рядом с часовым маленькую фигурку в пестром ярком халате – девочку лет десяти.

Рубеж пуска!

Часовой, только сейчас заметивший вынырнувшие из-за холмов «вертушки», заметался.

Надо бить! Но девочка?!

Часовой подскочил к ней и, подхватив ее под мышки, буквально скинул с глиняной крыши строения.

Можно бить! Но взрывная волна, осколки?..

И тогда он принял решение. Короткая команда второй паре. А его пара стремительно проскочила над целью, не открывая огня, давая ребенку время отбежать на спасительное расстояние. А через несколько мгновений по дувалу ударили «нурсы» второй пары. Разворачиваясь, заходя вновь на цель, он поймал краем глаза знакомый пестрый халатик, мелькавший в поле, далеко от места штурмовки. «Жива!» – успел еще подумать он, а потом сознание привычно отсекло лишние мысли, сосредоточившись на боевой работе. Залп «нурсов» лег точно в уже обрушенный второй парой дувал. Третья пара сровняла его с землей, разметав руины мощными бомбами…

И еще одна деталь поразила его в том полете. Выходя из атаки, он заметил мужчину и женщину – дехкан, махавших кетменями в поле буквально в двухстах метрах от места боя. Они словно не замечали и не слышали ничего вокруг, однообразно вырубая кетменями пласты рыжей сухой земли…

…Потом были сотни вылетов, штурмовок, эвакуаций, десантирований, но еще много месяцев ему снилась та белая глиняная крыша, часовой и девочка в пестром халате в прицеле «нурсов»…

* * *

Может быть, в тот день кто-то там, на небесах, хотел испытать Виталия Павлова. Проверить его духовную прочность.

Можно сколько угодно разглагольствовать о том, что нам нечего было делать в Афганистане, клеймить, называя наших солдат «оккупантами» и «захватчиками», рассказывать сахаровские ужастики о том, как наши вертолетчики расстреливали своих окруженных солдат, чтобы те не попали в плен. Но все это мгновенно становится дешевой ложью перед простой и ясной правдой вертолетчика, отвернувшего в сторону от цели только потому, что на линии стрельбы оказался ребенок.

…Для него афганская война осталась в памяти странной смесью солнца, неба, огня, боли, подвига и… дехкан, однообразно и безразлично махавших кетменями в двухстах метрах от войны. Непостижим Восток…

…Прогоревшая почти до фильтра сигарета обжигает пальцы, и генерал, поморщившись, давит ее в пепельнице. В телевизоре неожиданно возникает знакомый бородатый человек в «пуштунке» – шерстяной шапке. Ахмат Шах Массуд. «Пандшерским тигром» называли его афганцы. Он был, пожалуй, самым грозным нашим противником. Умелым, хитрым, жестким.

Прошло уже десять лет с того дня, как мы ушли из Афганистана, но мира Ахмат Шах так и не получил. Отряды движения «Талибан» теснят постаревшего «тигра», загоняют все дальше в его родовое логово – Пандшерское ущелье – огромную неприступную крепость. Телеэкран крупно показывает его лицо, и генерал смотрит в глаза своего бывшего противника. Глубокие морщины, тяжелый взгляд. «Устал Массуд. Устал…» – Генерал ловит себя на мысли, что с сочувствием смотрит на бывшего врага. О чем думает сейчас Массуд? Озабочен ли он тем, как провести через район, занятый «талибами», караваны с боеприпасами, или тем, где достать хлеб и масло для своей запертой в ущелье армии? А может быть, разговаривая с русским корреспондентом, Массуд гонит от себя горькую мысль, что зря он воевал против «шурави», зря слушался лукавых пакистанских генералов и американских инструкторов. Зря видел в русских врагов ислама. Ведь они ушли, но на смену им пришли безжалостные средневековые фанатики, для которых он, Массуд, всю жизнь воевавший против неверных, сам «кафир» – неверный. И с этими уже не договоришься, как с русскими, не заключишь мир. И эти не строят школы, больницы, электростанции, не раздают муку, соль, сахар, лекарства. А только режут, грабят, вешают. И все «во имя Аллаха», под знаменем пророка. Так кто же тогда настоящий враг его земли?

Генерал смотрит в глаза своего бывшего врага. Неуверенность, страх перед будущим видит он в них. Устал «пандшерский тигр». Постарел. Двадцатилетняя война тяжелым грузом давит на плечи и душу. И во имя чего?

Генерал с сочувствием смотрит на Ахмат Шаха, но нет в нем жалости к нему. Каждый платит по своим счетам.

…17 мая восемьдесят второго – черный день в его афганском календаре. В тот день началась войсковая операция по очистке Пандшерского ущелья от банд Ахмат Шаха. Долгие переговоры с Массудом зашли в тупик. Его отряды вели активные боевые действия против наших войск и местных органов власти. Каждый день приносил сообщения о новых нападениях и засадах. И потому было принято решение разгромить основные базы Массуда.

В тот день вертолетный полк высаживал на склоны ущелья десантные группы. Ведущим первой пары, как всегда, был «ноль двадцать пятый» – командир полка Павлов. Площадка высадки. За борт горохом посыпались десантники, стали разбегаться в стороны, занимать оборону. Саперы быстро разворачивали миноискатели, скручивали щупы. После того как последний десантник прыгнул за борт, «вертушки» резко оторвались от земли и ушли в небо. А на их место уже заходила вторая пара. И здесь с вершины горы почти в упор ударил душманский ДШК. Командир экипажа был убит на месте, раненый штурман еще попытался выровнять машину, посадить ее, но следующая очередь сразила и его. Вертолет рухнул на скалы и взорвался. Его ведомый замполит эскадрильи майор Садохин резко снизился, высадил десант ниже по склону горы и, взлетев, бросился на выручку ведущему. Вертолет и ДШК сошлись в дуэли.

Вертолетчики еще не знали, что Массуд долго готовился к обороне. Не знали о замурованных в бетон и скалы пулеметных гнездах, о выезжающих на платформах из тоннелей турельных установках спаренных ДШК, о десятках других ловушек и заграждений.

Залп «нурсов» накрыл «духовский» ДШК. Садохин начал разворачиваться, чтобы сесть возле упавшего командира, но тут сбоку, почти в упор ударила замаскированная «зэушка». Садохин был убит, машина загорелась, но штурман смог отвернуть ее в сторону и посадить на склон. Потом он вытащил из горящей машины борттехника, бросился вытаскивать тело командира – и в этот момент вертолет взорвался.

Это была тяжелая потеря. В бою погибло все командование одной из эскадрилий – командир, замполит, начальник штаба и летевший с ними штурман армии. Сгорели сразу две машины. Особенно тяжело было потому, что в его полку это была первая потеря за одиннадцать месяцев боев…

А еще через несколько дней на офицерском собрании было решено обратиться к командованию с ходатайством не назначать никого на место павшего в бою замполита, героически бросившегося на выручку товарищей. Чтобы его место в строю было всегда свободно. Командование удовлетворило эту просьбу летчиков. Отказался от эвакуации в Союз и штурман, раненный, при взрыве вертолета, он сбежал из госпиталя в полк.

Вообще за годы службы генерал Павлов пришел к твердому убеждению, что военная слава, доблесть, награды любого командира или начальника принадлежат прежде всего его подчиненным. Солдатам и офицерам, героически выполнявшим свой долг, шедшим в огонь и на смерть «за други своя», за Родину, за командира. И потому у него особое отношение к звезде героя, которой он был награжден через три месяца после возвращения из Афганистана. Говоря о ней, думая о ней, он всегда вспоминает своих летчиков, техников, механиков. Это и их награда. Их заслуга. Скупые записи из журнала боевых действий: «…мая 1982 года. Заместитель командира полка подполковник Карпов заменил раненых борттехника и штурмана-оператора…Заместитель командира эскадрильи майор Сурцуков за день сменил три изрешеченных пулями вертолета, его ведомый старший лейтенант Наумов – четыре… Группа во главе с майором Жуковым под огнем мятежников восстановила два вертолета… 19 мая 1982 года капитан Кабдулин, «подперев» носовым колесом вершину горы, завис на высоте 2800 метров, забрал раненых и погибших, «свалил» вертолет в пропасть и, выровнявшись, ушел из-под обстрела… За время операции полком произведено 5460 вылетов, уничтожено 214 огневых точек, 377 опорных пунктов, 33 лагеря, 54 каравана…».

…Из двадцати шести летчиков, награжденных за Афганистан званиями Героев Советского Союза, девятнадцать вертолетчиков. Это высшая и самая точная оценка действий и значения вертолетчиков на той войне…

* * *

К сожалению, теперь на всю огромную Россию осталось всего четверть от былой численности вертолетных полков. Спустя десять лет после войны в войсках остались служить только шесть героев, из них трое: генерал Очиров, полковник Райлян, полковник Филипченко у генерала Павлова.

Соотношение по вертолетам между США и Россией – шесть к одному. А между НАТО и Россией – десять к одному. Могло быть и еще большим, если бы не огромные усилия генерала Павлова и его штаба, которые в буквальном смысле слова воевали за каждый полк, за каждую эскадрилью. А ведь вертолеты – это будущее сухопутных войск. Без них сейчас невозможно вести успешные боевые действия. Военные доктрины всех развитых стран стремятся к тому, чтобы на каждый пехотный взвод приходилось по боевому или транспортному вертолету. В обычной пехотной дивизии США численность винтокрылых машин переваливает за сотню, а у нас даже штатные дивизионные эскадрильи существуют только на бумаге. Денег на новые вертолеты нет, и потому все разработки милевского и камовского КБ, скорее всего, так и останутся экспериментальными образцами. Даже на ремонт и модернизацию штатных машин деньги приходится собирать по крупицам и растягивать этот процесс на месяцы. Наборы в вертолетные училища сокращены до минимума, из трех училищ осталось одно…

* * *

…Смутные времена. Рука опять тянется к сигаретной пачке, но та уже пуста. Надо бы бросать курить. Он, было дело, бросил. В октябре девяносто четвертого. А потом началась Чеченская война.

10 января с утра был плотный туман, а в Грозном у вертолетной площадки тяжелораненые ждут эвакуации. Он принял решение лететь. Шел по железнодорожным столбам. Видимость – семь столбов. Чуть больше трехсот метров, нижний край метров двадцать. Дошел. Сел. У площадки буквально в грязи лежат раненые. Все мокрые, замерзшие, в крови. Где-то совсем близко, впереди бой. Чтобы не морозить ребят, выключил движки и сам пошел помогать загружать. Последним поднесли на носилках старшего лейтенанта. Рука оторвана по плечо. К ране примотана бинтами обычная солдатская подушка. Пока заносили, поддерживал его под спину, чтобы не упал с носилок. Вытащил руку – вся в крови. Сел в кресло, попросил у штурмана полить на руку водой из фляжки – смыть кровь. «Извините, Виктор Егорович, все раненым отдал. Ни капли нет». Взлетели. Опять по столбам, почти вслепую. Наконец сели в Моздоке. Попытался разжать ладонь, отпустить ручку управления – не получается. Кровь присохла к ее рубчатой поверхности. Пришлось буквально отрывать. Оторвал, а раскрыть все равно не получается. Кровь в складках засохла, не дает.

Вылез из вертолета и там же, на бетонке, закурил…

Рассказывает Анатолий Сурцуков

ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ

…Я хорошо помню день, когда мне пришлось выбирать судьбу. Мне было тогда пятнадцать. Так уж вышло, что от рождения достался мне идеальный музыкальный слух. Это было, так сказать, наследственное. Мой старший брат к этому моменту уже учился в консерватории. И потому кем быть – вопрос не стоял. Конечно, музыкантом! Я с отличием окончил музыкальную школу по классу баяна и готовился к поступлению в училище. Репетировал программу.

Но второй моей страстью была авиация. Я перечитал все книги, какие смог найти в городской библиотеке, постоянно крутился возле аэродрома, мечтал побывать на авиазаводе, где работал мой отец. И я очень хорошо помню тот момент, когда прямо посреди репетиции вдруг осознал, что вот сейчас я должен выбирать. Или музыка, или небо. И я понял, что больше всего в жизни хочу быть летчиком…

Как ни странно, но это мое решение поддержал отец.

Но легко сказать «решил быть летчиком»…

Первые экзамены в Училище гражданской авиации я провалил по наивности. Прочел, что экзамен по математике будет устным. Готовился докладывать теоремы, правила, а меня вдруг вызвали решать задачу. Растерялся, запутался. Уже после экзамена по памяти вспомнил задачку. Решил за пять минут. Но поезд уже ушел.

Потом попытался поступать в Авиационный техникум. Опять не получилось. Но это даже и хорошо. Я только потом узнал, что название «Авиационный» – не значит летающий. В нем готовили инженерно-технический состав…

Тогда мой отец, посмотрев на все мои мытарства, мудро сказал: «Что ж, придется тебе идти в вертолетчики…».

Поступил на работу на авиазавод. Работали с отцом в соседних цехах. А по вечерам ходил в вертолетный аэроклуб. Там я впервые поднялся в небо. А потом судьба пришла ко мне в образе офицера военкомата, который проводил набор на службу в вертолетные части лучших пилотов клуба. Так на мои плечи легли офицерские погоны. Правда, на них было всего по одной звездочке, но главное, что небо наконец стало делом жизни.

А музыка? Музыка никуда не ушла. Играл, выступал в Домах офицеров, даже ансамбль, было дело, организовал. Играли на танцах в военном городке.

Но было и еще нечто. Музыка странным образом слилась с работой. И вертолет стал не просто аппаратом для полетов, а совершенным музыкальным инструментом, в котором слита целая симфония звуков. И у каждого свое значение. Я по малейшему полутону могу понять, почувствовать состояние машины, определить отказ еще до того, как на него среагируют приборы. И это дает удивительное чувство единства с вертолетом.

Наверное, поэтому я уже в двадцать один год сел в левую «чашку» командира, хотя тогда стать им, даже в двадцать восемь, считалось удачей. А в двадцать пять я уже стал командиром звена…

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

Самый тяжелый день? Был такой. Никогда его не забуду. 17 мая 1982 года. Это был первый день пандшерской операции. Было впервые принято решение всерьез штурмовать это ущелье. До этого лишь однажды в него зашла наша рота и в считаные часы была там почти полностью уничтожена.

Со всеми отрогами Пандшер составлял почти пятисоткилометровый труднодоступный горный район, превращенный в огромную крепость. Десятки укрепрайонов и фортов, сотни складов и хранилищ, подземные базы, госпитали, тоннели, фактически полная автономность делали Пандшер неприступным.

Под ружьем душманов было более двух тысяч моджахедов, а ПВО насчитывало около 200 зенитных орудий и пулеметов.

Для ущелья, где максимальное расстояние между стенками составляло один километр, а в большинстве не превышало и нескольких сотен метров – такая плотность ПВО была исключительной, можно сказать, сплошной. Неудивительно, что моджахеды поклялись что никогда нога русского солдата не ступит на эту землю.

К весне 1982 года уверовавшие в свою неуязвимость душманы стали грозой северных провинций Афганистана. Их отряды действовали уже далеко от базовых районов, постоянно расширяя зону влияния. Тогда и было решено провести большую войсковую операцию по разгрому боевиков в их же логове.

Для проведения этой операции на аэродром Баграм была стянута мощнейшая авиационная группировка. Более ста вертолетов «Ми-8», «МТ» и «Ми-24». Фактически сюда перелетели все самые современные вертолеты ограниченного контингента. Кроме них, авиационную поддержку осуществляли полки «МиГ-21» и «Су-17» – основных наших штурмовиков в то время.

Замысел был следующим: с рассветом 17 мая ствольная артиллерия и «Грады» нанесут удары по позициям боевиков. Затем штурмовая авиация «расчистит» площадки для высадки десанта, и после этого начинается высадка десантов силами армейской авиации на господствующие вершины. После того как десантники возьмут их и подавят основные очаги сопротивления, в ущелье должна будет зайти бронегруппа, которая уже завершит наземный разгром противника.

Впервые в отечественной военной истории армейской авиации придавалось такое значение в операции.

Общее руководство вертолетчиками возложили на нашего командира полка Виталия Егоровича Павлова. И это тоже был показатель того, как командование оценивало возможности нашего полка. Но для нас такая «оценка» означала только одно – наши вертолеты будут на самом острие удара…

Неожиданно для себя я получил задачу возглавить поисково-спасательную группу, которая без необходимости не должна была вступать в бой. Честно скажу: этому «назначению» я не обрадовался. И даже усмотрел в этом недоверие к себе. Попытался поговорить с комэском Юрой Грудинкиным, но он только руками развел. Мол, так решили при планировании. И переигрывать все за несколько часов до операции уже никто не будет.

«Ничего, – сказал он мне, – завтра отработаешь в ПСО, а послезавтра я постараюсь тебя заменить…» Это был один из наших последних разговоров…

С рассветом операция началась. Отработала артиллерия, несут удары штурмовики. Наконец в ущелье ворвались вертолетные группы. Одно из ключевых положений в ущелье занимал аул Руха, который был укреплен особенно тщательно. Первую пару «Ми-8» вел мой комэск. На борту «восьмерок» десант спецназа, который должен был блокировать Руху и начать ее зачистку. По замыслу, вертолеты должны были сесть на западной окраине, но с утра была дымка, которая закрывала район, и пара, начав снижение, проскочила район высадки и оказалась прямо над аулом. В первое мгновение «духи» растерялись, но уже через несколько секунд открыли огонь. Прямо по пилотской кабине комэска полоснула очередь «зэушки». Оба летчика были убиты почти мгновенно, и вертолет Грудинкина, не снижая скорости, упал на небольшой остров посреди реки ниже аула. Его ведомый замполит эскадрильи Саша Садохин успел проскочить аул и высадить экипаж ниже по склону. Начал взлетать и здесь увидел, как «зэушка», сбившая ведущего, разворачивается на него. Садохин еще успел довернуться и накрыть ее «нурсами», но тут почти в упор ударила вторая «духовская» зенитка. Корпус «восьмерки» заходил ходуном от ударов снарядов. Петя Погалов вдруг почувствовал, что ручка управления ослабла, он бросил взгляд на командира – залитый кровью Садохин безжизненно повис на ремнях, кабину сразу заволокло дымом, и, чтобы хоть как-то сориентироваться, он открыл блистер кабины, выглянул наружу и увидел, как на вертолет стремительно надвигается склон горы. Инстинктивно он потянул ручку вправо, чтобы избежать прямого удара. А уже через мгновение они столкнулись с горой…

После удара вертолет покатился вниз по склону и загорелся. Каким-то чудом Погалов уцелел и смог прийти в себя до того, как вертолет полностью охватило пламя. Он выбрался из кабины и рывком вытянул за собой борттехника Витю Гулина. Тот уже горел. Еле его загасил.

Вернулся за Садохиным, но огонь уже охватил всю машину…

Я находился выше района боя в зоне ожидания. Видел, как наша группа зашла в ущелье, но за стенами склонов гор ничего не было видно. Только радиообмен помогал ориентироваться в происходящем.

Слышу:

– Горит! «Зеленый» (так называли вертолеты «Ми-8») горит!

– Наблюдаю работу «зэу»! Отработал по ней!

– Горит! «Зеленый» упал и горит!..

Захожу в ущелье. Снижаюсь. Пытаюсь визуально обнаружить, где упал наш вертолет. Проскочил над самой Рухой. «Духи», видимо, после того как сбили пару, не ожидали такой наглости и по мне не сделали ни одного выстрела. Наконец обнаружил место падения Садохина. Подсел. Вдруг вижу, рядом садится мой ведомый Юра Наумов. Я успел подумать: «Ты что делаешь?!».

Ведь главная задача ведомого прикрывать меня с воздуха.

Но времени разбираться уже не было.

Гляжу, ко мне бежит Погалов весь в крови и, как куклу, тащит за собой кого-то в куртке и трусах. Подбегает. А это Гулин. Одежда на нем сгорела. Уцелела только кожаная куртка. Она ему жизнь и спасла. Мы его затащили в кабину и видим, что «носки» и «перчатки» – это кожа с кистей рук и ног, облезшая от ожогов… А Погалов, как в бреду, одно повторяет: «Сашка сгорел! Сашка сгорел!..».

Взлетаю. Поравнялся с Рухой, и вдруг мой «правак» Боря Шевченко кричит: «ДШК! ДШК!» Это он увидел, как на нас разворачивается духовская «зэушка». А я как на ладони. Сто скорость, сто высота. Идеальная мишень! Инстинктивно разворачиваюсь к нему хвостом, чтобы хоть как-то прикрыться, ручку управления «от борта до борта», и слышу только, как будто кто-то, как кувалдой, по корпусу бьет. Мне до этого было известно выражение «смерть в затылок холодом дохнула», но, думал, так, красивая фраза. Но только в этот момент вдруг такой ледяной холод от загривка к затылку пробежал, словно действительно кто-то морозом дохнул…

Как вырвался – не знаю. На инстинкте. В себя пришел уже на высоте. Осмотрелся. Все вроде в норме. Движки работают, приборы основные тоже. Только гляжу, моего ведомого на месте нет. Я его по радио запрашиваю: «Двадцать шестой! Двадцать шестой!» – Тишина. Один! Меня как током обожгло: «Сбили!» А кругом «вертушки» носятся. Где чья – не разберешь. Одни входят в ущелье, другие возвращаются. Толкотня в воздухе. Я в эфир открытым текстом: «Ищите двадцать шестого!» А сам на точку. Раненых отвозить. А на душе кошки скребут. Сел в Баграме и вдруг смотрю, на стоянку мой родной «двадцать шестой» заруливает. Я к нему, чуть ли не с кулаками, а Наумов только рукой машет. Посмотрел, а на его «восьмерке» места живого нет. Дыры в кулак. Это его так над Рухой изрешетили, когда я проскочил. И сел он тогда фактически на вынужденную. Рация разбита, навигация разбита, двигатель поврежден. Топливо самотеком поступало…

Но только отдышались – команда: сменить вышедшие из строя борта на любые исправные и на взлет, за Грудинкиным. При ударе на его борту, оказывается, несколько десантников выжили. Покалеченные, побитые смогли покинуть борт…

На этот раз проскочили к Рухе по руслу реки. Сначала подсели к месту гибели Садохина. Спецназ к этому моменту уже смог его достать. Занесли его на брезенте. А затем смотрю – еще кого-то в чалме затаскивают. Я в пылу не сразу понял, в чем дело. А потом оказалось, что к месту падения Садохина от Рухи рванула «Тойота» с «духами» – пленных брать. И со всего размаха влетела в спецназовскую засаду. Всю охрану мгновенно перебили, а одного душмана взяли в плен. И он оказался не кем иным, как начальником штаба «духов», да еще со всеми документами…

В этот момент я второй вертолет увидел. На островке посреди реки. Перелетели. Сели рядом. Часть «двухсотых» загрузили. Ждем. Тут ко мне десантник подбегает: мол, пока улетай. Не всех еще «двухсотых» из железа вырубили. А пули кругом просто как пчелы. Слышу, опять по корпусу замолотили. Я «праваку» кричу: «Может быть, развернемся?» – Он ко мне голову повернул: «Чего?» И в ту же секунду пуля, едва не мазнув его по щеке, попадает борттехнику, сидящему между нами, в челюсть. Тот завалился в салон, кровь хлынула. Я ведомому: «Юра! По мне долбят из «зеленки» с другого берега. Погаси!».

А он на высоте метров шестьсот. С такой высоты разлет снарядов сто метров. А от меня до «духов» максимум сто пятьдесят…

Слышу заход, пустил. Про себя считаю «раз, два…» На пятой «зеленка» аж закипела от разрывов. Ювелирно отработал.

Эх, Юра! Все войны прошел, в таких переделках уцелел. А погиб на земле. В Дагестане под Ботлихом сразу после посадки его «восьмерку» сожгли ПТУРом с горы. Знали, что он Квашнина привез, ловили…

…Вернулись в Баграм. Осмотрели «вертушки» – хана! Редуктор пробит, несколько лопаток компрессора первой ступени выбито. В ремонт! Звоню на КП, а мне командуют: «Бери пару баграмских. Она для тебя уже движки прогревает, и давай за оставшимися!».

Опять прошли по руслу. Сели. И вновь десантура не успела всех достать. «Взлетай, – говорят, – мы тебе ракету дадим! Только ты осторожнее по руслу заходи. Тебя там уже второй раз ДШК обстреливает…» Вот обрадовали…

Взлетел. Нахожусь в зоне ожидания. Время идет. Топливо уходит. Наконец ракета! И здесь меня как заколотило! Страх до самого нутра пробил. Ну не хочу я опять в это пекло опускаться. Не хочу!

Сколько это продолжалось – не знаю. Наверное, пару секунд, а казалось – вечность. А потом начал снижение. Тут уже инстинкт включился. Сел. И началась загрузка. В кабину убитых затаскивают, раненых, оружие, боеприпасы, сами спецназовцы лезут. Все вперемешку, навалом. Перегруз дикий. Взлетал – передним колесом по воде чиркал. Набрал высоту. Меня Павлов запрашивает: «Всех собрал?» – Докладываю: «Всех!» – Он опять: «Всех?» – Отвечаю: «Всех!»…

Сели в Баграме. После осмотра и эту «вертушку» в ТЭЧ на ремонт потащили.

А вечером вернулся на свою точку, захожу в наш «модуль» – и тут меня как обожгло. Одни пустые заправленные койки. Мы с Борей одни во всей комнате. Остальные кто убит, кто ранен…