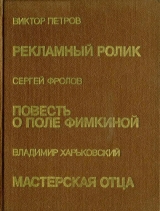

Текст книги "Мастерская отца"

Автор книги: Владимир Харьковский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)

– Володя, а у тебя папашка кавалер хоть куда! – сказала Клавдия и дернула Поганеля за рукав. – Дай закурить нам, Котя. Никакой в тебе заботы о девушках…

Поганель выдернул из заднего кармана брюк пачку сигарет, намереваясь широким жестом преподнести их девушке, и с сигаретами, случайно, должно быть, вытянул металлический предмет, похожий на подкову, который выскользнул из его руки и упал на пол.

«Кастет!» – догадался Володька и внимательно глянул Коте в лицо. Все остальные в комнате тоже догадались, пожалуй, что это за ш т у к у носит с собой Поганель.

Боря Щукин быстро подскочил к Коте, поднял кастет и с уважительным выражением на лице отдал хозяину. Поганель скривился в улыбке, буркнул что-то под нос и спрятал кастет.

Тут шумно и весело объявился из горницы Валентин Иваныч в бледно-зеленой слегка мятой гипюровой рубашке.

На кухне стало как-то еще теснее, дымнее, шумнее.

– Девушки, девушки почему у порога, Котя? – кричал Валентин Иваныч. – На диванчик, на диванчик пожалуйте! В ногах правды нет, вся в землю уходит.

Гости сели, вызвав пение диванных пружин, провалились до самого пола.

– Хо-хо! Папашка! – взвыла от восторга Клавдия. – Диванчик у вас – застрелись! Последний писк моды.

– Исключительный диванчик! – подтвердил Валентин Иваныч, внимательно рассматривая Клавдию, в особенности заплаты на ее голубых джинсах.

Котя Поганель, окинув взглядом кухню, остановился на Боре Щукине, который, казалось, ловил каждое его движение, и сказал сквозь зубы:

– Пень, нарисуй нам стол!

Боря схватил Володьку за плечо, зашептал, они пошли придвигать к дивану кухонный стол со шкапчиком, уронили за столом какую-то сковороду, пустые бутылки.

– И-эх! – вздохнул сладострастно Валентин Иваныч, с улыбкой и надеждой наблюдая за этими приготовлениями. – Сейчас бы бражки для отважки!

– Или самогону для обгону! – подхихикнул Боря Щукин.

– Нет, ребята, только чай! – строго и внушительно сказал Котя и кивнул Щукину. – Пень, воды!

Боря кинулся к оцинкованному бачку с ковшом, но он оказался пуст. Тогда Щукин схватил из угла пустое ведро и ринулся на улицу, и через минуту появился на кухне с забрызганными до колен штанами.

Поганель развел керогаз, в кастрюльку влили самую малость воды, и она вскоре закипела, забулькала. Сумрачно сосчитав людей, Котя раскрыл брезентовую сумку, вынул из нее три больших пачки чая, ссыпал заварку в кастрюльку.

Володька, пожав плечами, выставил на стол из шкафчика мятые алюминиевые кружки. Посчитал. Хватит на всех. Не раз в экстазе семейной жизни хватал ими об пол Валентин Иваныч, а потом сам же поутру распрямлял покалеченную посуду деревянной толкушкой.

Димчик и Витя Фролов, до того молчавшие, взялись петь:

– Открой окно, на небе месяц светит золотой, а мне сидеть еще четыре года, душа болит и просится да-амой!..

Валентин Иваныч устроился удобнее на табуретке, спрятав под себя забинтованные ступни, придвинулся к «штамповкам» и, к удивлению Володьки, стрекотал без умолку:

– Самый веселый человек у нас в столярке – Людвиг Максимыч!

– Там от меня привет соседскому Егорке, – неустоявшимися баритонами тянули Димчик с Витей, а Боря Щукин подтягивал им завывающим тенорком. – Он задолжал мне на свободе шесть рублей…

– Универсальный Людвиг Максимыч человек, многогранный…

– Как граненый стакан, – вставил на всякий случаи Володька язвительно. Не нравилась ему развязность родителя перед «штамповками».

– А? – испуганно переспросил Валентин Иваныч. – А-а! Все шутки отпускаешь, родителю уже и слова сказать нельзя… Ну так вот! Кончился у нас матерьял. Натурально сидим, забиваем в курилке «козла», папиросы смолим. А наш неутомимый столяр Каштаков все мастерит и мастерит. Положительно домашний мужик. Все для дома, все для семьи…

Володька увидел, как Котя кивнул ему. Он встал с дивана.

– Да не сиди за полночь у Егорки, а то Егорка вдруг обнять тебя захочет… – надрывались Володькины товарищи.

Он заглянул в кастрюльку. Чаю в ней была самая малость, одна разбухшая заварка, и пожал плечами:

– Выкипел?

Котя многозначительно подмигнул:

– Чефирок!

Поганель разлил чефир по кружкам – кому больше, кому меньше, а себе – остальное, разъяснив:

– В таком деле надо привычку.

– Ну, так вот! – твердил Валентин Иваныч. – Людвиг Максимыч взял и прихватил фуфайку товарища Каштакова гвоздочками к стенке. Тут, натурально, и смене конец. Наш неутомимый – к вешалке, полочку под пиджак прячет…

– Ну, мужики и дорогие девушки, угощайтесь чайком! – сказал Котя, причем в слово «девушки» он вложил какой-то двойной или даже тройной смысл. Володьке впервые за сегодняшний день не понравилось, как он в разговоре передергивает плечами. Котя поднял свою кружку, прихлебнул и спросил Картошкина-старшего: – А зачем же он, Валентин, полочку под пиджак прятал, вы, ведь, все з н а л и?

– Открыто нельзя! – разъяснил Валентин Иваныч. – Это получается уже пренебрежение… У нас же в столярке общественное мнение есть… Ну так вот. Хвать Каштаков фуфайку с крючка, а гвоздики удерживают, не пускают, одним словом… Перепугался он, должно быть, страшно, потому что даже полочку на пол обронил, да ка-ак крикнет: «Мужики! Тюфайка-то – примерзла!» Ну, мы так натурально и попадали…

Володька попробовал Котиного «чаю» – горько. Что же в нем хорошего находит Боря Щукин, сидит, пьет с умильной рожицей? Подошел к чайнику, разбавил холодной кипяченой водичкой. Все равно горько. Отлил три четверти назад в кастрюльку с заваркой, а остаток еще разбавил – вот так, вроде ничего…

Витя с Димчиком тоже свой «чай» разбавили, а остальные – так допили.

Посидели еще, покурили. Котя вдруг – на часы:

– Однако! Лавка уже открывается… Как ты, Валентин, насчет портвейна?

Картошкин-старший очень воодушевился:

– При моем инвалидном положении в самую пору организовать закусочку. Думаю, что и девушки мне помогут, а?

* * *

В пятницу, в четыре часа пополудни Орлов выключил токарный станок. Жесткой металлической щеткой смел блестящие фиолетовые стружки с поддона на жестяной совок, закрыл свои особенные резцы и запасной инструмент в стальной ящик и повез на трехколесной тележке-этажерке сработанные за смену соединительные муфты к мастеру. Леонид Исакич долго и придирчиво изучал работу Орлова, измерял штангенциркулем детали, смотрел на свет: нет ли внутри изделия царапин или раковин? – и, так и не обнаружив изъяна, покачал головой, как бы не одобряя Орлова:

– Эх, Коля-Коля…

– Что Коля? – с вызовом спросил Орлов. – Уже двадцать пять лет – Коля!

– Больно просто ты живешь, парень, вот что! – Леонид Исакич нахмурился так, что его густые, росшие клочками брови, шевельнулись. – Одну только работу и знаешь… Жизнь-то вокруг тебя какая, а? Нельзя так. Н-да.

Осенью мастера выбрали в партбюро, и он поставил жизненной целью весь цех вовлечь в общественную работу. И почти всех вовлек. Орлов оказался самым упорным. И хотя в цехе у Леонида Исакича было достаточно общественников – человек двадцать, личность Орлова приобрела для него какую-то выпуклую значимость. Если все открыто шли в общественники, то этот сопротивлялся упорно и даже возводил каждый раз некую идейную преграду. Получалось, что марксист Леонид Исакич каждый раз покорялся беспартийному Орлову, и от этой мысли Леонид Исакич пугался и потел, и с новой силой атаковывал Колю.

– Да, – сказал Орлов, – жизнь вокруг такая, как вы и говорите. Ну и что? Что я-то еще должен с д е л а т ь?

– Неужели у тебя, Орлов, нет дела, которое бы занимало тебя сильнее работы?

– Не потопаешь – не полопаешь! – в который раз уже за последнюю неделю срезал мастера Орлов. – Замучил ты меня, Леонид Исакич, своими нападками. Не хочу я в народные контролеры, и в агитаторы – тоже. Твои контролеры в первый же день друг дружку переловили и теперь от безделья маются… – Он передохнул, подумал: – В свободное время, Леонид Исакич, я предпочитаю пивко попить, с народом пообщаться, книжку в общаге почитать.

– Вот-вот, пиво! – уцепился мастер, словно и ждал. – Сначала пиво, потом водка, потом прогулы. Покатишься по наклонной, не остановить.

– Кому быть повешенным – тот не утонет.

– Ты мне этот фатализм брось! – строго сказал мастер, вместе с Орловым перекладывая выточенные муфты на отдельный стеллаж, где они считались как бы принятыми отэка, потому что отдельной такой службы на ремзаводе не было, а весь технический контроль вел мастер или бригадир. – Не к лицу эта мистика современному молодому человеку…

Орлов поморщился и ничего не ответил.

– Слушай, Коля! – звучно и задушевно сказал Леонид Исакич, налегая на «о». – Ты меня подводишь по общественной линии. Ты же в цехе маяк, твой портрет у нашей центральной конторы висит… Нехорошо, Коля! Я бы для тебя и личное клеймо похлопотал у руководства. Ну, ведь тебе можно доверять, можно?

– Подь ты! – усмехнулся Орлов. – Маяк!.. Я возле конторы не хожу, мало ли кого вы там вывесили! – соврал он на всякий случай. – Мне там далеко, может, и портрета никакого нету, а?

– Есть-есть! – поспешно заверил мастер. – Так уж ты меня не подводи, Коля. Давай я тебя запишу в наставники?

– Это еще над кем? – на всякий случай спросил Орлов.

– Да тут, да вот… – заюлил мастер.

Короче, суть дела была в том, что пришел к Леониду Исакичу участковый: рабочая среда – верное средство перевоспитания – и надо помочь человеку. А поскольку Леонид Исакич в некотором роде лицо официальное, то он обязан это сделать – дать наставника, который будет следить за человеком, поможет ему воздерживаться от дурных поступков, которые нарушают баланс общественного спокойствия… В общежитии райпо опять вот окна побили, а у него, Леонида Исакича, прошлой осенью яблоки обтрясли, нехорошо, неспокойно, одним словом, жить.

– Но, ведь, окна-то в общежитии побила замужняя баба, – раздумчиво возразил Орлов.

Но, как выяснилось, дело не в том, что окна побили. Несовершеннолетний, о котором просит участковый, много времени у Орлова не отнимет: надо будет прийти, провести беседу о нравственности и с достоинством удалиться, а потом как-нибудь еще его проведать, чтобы тот помнил за собой ответственность…

– Да кто ж это такой? – в нетерпении воскликнул Орлов. – Сколько слов ты уже зря сказал!

Назвал Леонид Исакич и фамилию.

– Ничего не надо! – со значением проговорил Орлов. – Я эту семью прекрасно знаю… Да и что я за наставник такой, насколько я его старше?

– Понимаешь, Коля, мне н а д о! – проникновенно зарокотал Леонид Исакич, напирая на слово «надо».

– Тебе надо – ты и будь! – весело отозвался Орлов и махнул рукой. – Будь здоров!

Он вышел за проходную, где было тихо, уютно, зелено. И мысли, с которыми он шагал по заводской территории, отлетели напрочь. Редкое ощущение своей положительной свободы от тех дел, которыми была заставлена его пятидневная трудовая неделя, приятно щемило душу.

И тут вдруг Орлов вспомнил, почему не хочется ему в общественники к мастеру. Несколько лет назад ему нанесли смертельную обиду, которую помнил он до сих пор.

Ночью на втором этаже прорвало трубы отопления, и Орлов с товарищами по комнате спасали имущество жильцов от воды и пара. И на работу-то он опоздал минут на десять-пятнадцать, но факт оставался фактом, никому из общественников не было дела до аварии. Они тут же собрали весь цех и добрых полчаса «стругали» Колю Орлова и еще каких-то безымянных людей, нарушивших «трудовую дисциплину». Никто из них не вспомнил, что Орлов всегда точен и пунктуален, как немец: у них шла кампания… И теперь Орлов все никак не мог простить общественникам этой несправедливости…

Он остановился на перекрестке. Отсюда у него намечались два пути – в общежитие и к пивбару… Он вспомнил, как стращал его Леонид Исакич, и пошел по второму. Тепло на улице и кружка-другая пива будет в самый раз.

Густая малоподвижная толпа под сенью высоких худых кленов издали привлекала к себе внимание. Пивная напоминала Орлову аквариум. За толстыми мутными окнами медленно, словно в воде, двигались люди, открывали и закрывали беззвучно рты, шевелили влажными губами.

Сегодня, как и в другие жаркие дни, много людей стояли на улице. Из распахнутых стеклянных дверей плыли запахи пива, копченой рыбы и теплых помоев. Между пьющих ходила полупьяная баба в белой запачканной куртке, надвинув на глаза косынку, чтобы замаскировать лиловый с кровоподтеком синяк и тем самым как бы смягчить впечатление у посторонних о собственной жизни. Ее дело собирать кружки и относить их в посудомойку. И она собирала их, исполняя свою работу без вдохновения и озабоченности.

Орлов терпеливо выстоял в очереди, и выбрался на улицу.

Голоса пьющих сливались в единое монотонное гудение. Орлов залпом выпил одну кружку, сразу же расслабился, оглох и теперь ему казалось, что он все еще стоит в своем цехе, а вокруг станки – стрекочут и стрекочут…

В заведении к каждой порции пива подавали обязательную закуску: кусок коричневой окаменевшей рыбы.

Отпив еще глоток, он понял, что пива ему больше не хочется, и стал думать: что же теперь делать с рыбой? И тут его взгляд упал на скирдятника [2]2

Каменский неологизм, человек, живущий под скирдой, бродяга, пьяница. ( Прим. автора.)

[Закрыть], высматривающего поблизости поживу. Это был маленький, худой человечек в линялом ветхом френче. С морщинистого темного лица на Орлова заискивающе и подобострастно глядели светло-голубые слезящиеся глаза.

Орлов скучающе осмотрел еще раз толпу, не находя знакомых лиц, и снова остановился на скирдятнике:

– Э, как тебя, Таврило?

Приняв от Орлова подарок, скирдятник расшаркался подошвами грязных кофейно-бурых матерчатых туфель и тут же откусил кусочек рыбы.

– Ну, как жизнь? – спросил Орлов, глядя невидящим взглядом поверх головы неожиданного сотрапезника.

– Да-а, так, помаленьку, – живо откликнулся тот.

– А что так-то? – усмехнулся Орлов. – Сейчас ведь все больше на полтораста процентов, а?

– Отпроцентился, – равнодушно сообщил скирдятник. – Шестой год на группе. Как по этому делу… шлепнулся с лесов на стройке, так и отпроцентился… – Он засмеялся легко, беззлобно. – На высоте не могу, голову кружит. Во внутренних помещениях – бабы работают, мне вроде как низко там…

И тут высокий и содержательный разговор Орлова и мужчины во френче перебили. К пивбару подошла шумная компания. Было их пятеро или шестеро. Самый шустрый и разбитной все время пытался сыграть что-то на гитаре, даже брал один-два аккорда, но у пивной было тесно, и люди мешали.

В гитаристе Орлов без труда узнал сына местного рентгенолога. Степенно и настороже держались трое приятелей – Димчик, Витя Фролов и Володька Картошкин, которого сегодня Леонид Исакич сватал Орлову в подшефные. С ребятами он был хорошо знаком, не раз прошлые годы удили рыбу на Каменном озере, играли в футбол на стадионе… И вдруг Орлов увидел еще одного человека. Он не мог рассмотреть его раньше, то ли из-за того, что впереди без конца мельтешил Щукин, то ли из-за того, что его закрывали от него трое товарищей. Они обращались к нему с особо подчеркнутым уважением, отыскивали, казалось, на лице малейшие знаки одобрения или удовольствия. И когда вся компания прошла совсем рядом, он явственно услышал, как Димчик обращается к незнакомцу: «Котя!»

Компания, похоже, была на взводе, пробираясь сквозь густую, податливую волну пьющих, Боря Щукин покрикивал бойко: «Рас-ступись, господа водяные мужики!» – невпопад дергал струны, в который раз начинал «Поговори хоть ты со мной, гита-ара семиструнная…»

Орлов со смешанным чувством удивления и любопытства подумал о том, что Котя в этой компании не ровня, и то, что он сейчас в ней за главного, произошло от ущербности жизни, которой живут эти четверо парней…

Наблюдать за другими пьющими – занятие скучное, и поэтому Орлов вновь обратил свой взгляд на скирдятника, который, оказывается, под сурдинку рассказывал свою жизнь.

– Ну, ничего! – сказал Орлов, прерывая беседу, ставшую вдруг совершенно ненужной ему. – Жизнь долгая, может, и поправишься…

Монотонное течение бесконечной беседы пьющих вдруг прервал острый раздражительный голос. Где-то совсем рядом затевался скандал.

– Бухтят и бухтят, – осудительно заметил собеседник Орлова, прислушавшись. – Миру им нет!

И тут вдруг, как-то враз, возле пивной стало суетно и шумно. Пронзительно завизжала баба, собиравшая кружки, и кто-то длинно заругался простуженным басом.

Мимо Орлова и скирдятника проскользнула недавно появившаяся компания. Они убирались тихо, почти бегом.

Скирдятник сходил за угол пивной, где разгорелся этот шум, и доложил спокойно и равнодушно Орлову:

– Точно. Не могут без мира. Одному кастетом вмазали…

* * *

Понедельник – день тяжелый. За тридцать лет милицейской службы Иван Дмитрич впитал в себя эту истину. Неделя начиналась непременно с новых забот и дел. Впрочем, теперешние милицейские дела, в отличие от тех, что были тридцать лет назад, наперед известны: если не ищешь нарушителя, то пишешь бумаги – рапорты, объяснительные, протоколы…

Иван Дмитрич заметил, что за последние годы у него незаметно прибавилось работы. И все из-за бумажной волокиты. Теперь лучший не тот участковый, кто больше других на своем участке семейных скандалов урегулировал или преступников задержал, а тот, кто ловчее пишет бумаги да бойко говорит на оперативных совещаниях. Чего греха таить. Обходили его в этом деле молодые ребята – политически грамотные и просвещенные младшие лейтенанты, затыкали за пояс своей эрудицией и умением быстро и складно писать протоколы. Решил как-то Иван Дмитрич внести в высокие милицейские инстанции предложение – упразднить одним циркуляром половину канцелярских дел для участковых. Сел было составлять письменно свое предложение, и на поверку вышло, что не уменьшать надо бумаги, а увеличивать… И от этой мысли совсем у него руки опустились, и решил он тогда проситься на пенсию, имея полное юридическое право…

И в этот летний понедельник он выслушал на рапорте сообщение дежурного по райотделу об оперативной обстановке в районе и в Каменке. Она была самая обыкновенная. С автобазы угнан самосвал. У гражданина Миронова в райцентре из предбанника похищено колесо от мотоцикла. («Нашел место мотоцикл хранить!») У гражданки Майоровой из закрывающегося сарая исчезли пять кроликов-великанов…

Вместе с другими сотрудниками Иван Дмитрич записал в служебную книжку номер самосвала и приметы кроликов («На спине шерсть серая с золотистым отливом, а на брюхе – светлая») и пошел в свой кабинет, который находился в конторе райгаза. По дневному плану работы с утра участковый инспектор принимал граждан.

В этот раз на прием никто не пришел, и тогда Иван Дмитрич приколол на двери бумажку: «Нахожусь на участке, буду в 14 часов» и пошел проверять неблагополучную семью Картошкиных.

Иван Дмитрич прекрасно знал людей на участке. Многие сами по себе были образцовыми гражданами. Но порядок, который стремился поддерживать участковый, оставался по-прежнему не идеальным и с каждым годом требовал от него дополнительных усилий, работы. Люди, казалось, не хотели жить лучше. Все больше и больше приносили ему заявлений. Но дела, в которые он вникал каждый раз очень тщательно, становились все мельче, все невзрачней. Да и что это за дела, господи! Все те же бытовые ссоры, хищение курицы, кроликов, овощей и яблок из садов и огородов… Случались, конечно, и квартирные кражи, но в них были замешаны не жители участка – воровали посторонние, о которых участковый мог не знать или знал очень мало и поэтому положительно влиять и перевоспитывать не мог. Этими людьми занимался уголовный розыск.

Итак, Иван Дмитрич прибыл в дом Картошкиных. Привычным взглядом он обследовал хозяйство: покосившиеся заборы, ветхий, полуразрушенный сарай. Двускатная крыша его была покрыта черной перепревшей соломой. На ней зеленели довольно внушительные травы – лебеда и щирица.

Сам участковый давно жил в коммунальной квартире, где не нужно заготавливать в зиму дрова для печей, носить воду от колодца в ведрах. Но он вырос в деревне и хорошо знал цену физическому труду. Запустение, упадок в чужом хозяйстве были для него признаками телесного нездоровья хозяев или другого порока, с которым неизбежно связаны пьянство и лень…

В доме Картошкиных было опрятнее и чище, чем прошлые дни, когда по необходимости участковый бывал здесь. Однако порядок этот был какой-то казарменный, без уюта. В самом помещении было чадно и душно. У входа на рыжем дерматиновом диване сидела девица со светло-зелеными глазами. На ней были голубые джинсы в заплатах. Закинув ногу на ногу, она курила сигарету.

Девица Ивану Дмитричу сразу же не понравилась. Он не считал себя физиономистом, но за долгие годы службы усвоил, что первый взгляд на человека самый верный. Люди ему либо нравились, либо не нравились. Дальнейшее знакомство с ними либо подтверждало это первое впечатление, либо убеждало в обратном. И тогда он начинал думать. Почему, например, природа наградила человека глубоко порядочного узким лицом с выступающими скулами и бегающими мышиными глазками, словно совесть у него не чиста? Или, почему у вполне приличного человека сипловатый басок и невольно ждешь, что вот-вот он начнет «по фене ботать»?.. И отчего тогда у совершенного проходимца волевой прямоугольный подбородок, синие лучистые глаза и густые вьющиеся бакенбарды, – словом, черты, придающие человеку значение и вес?

Что же касается девицы, сидящей на картошкинском диване, то она курила, во-первых, совершенно вульгарно. Иван Дмитрич отметил, как она по-мужски держит сигарету и щурится, словно ей дым глаза ест. Во-вторых, ее тонкие губы слишком ярко накрашены, и когда она улыбнулась, то они шевельнулись, как дождевые черви, улыбка при этом сползла набок, и на лице обозначилось что-то ехидное. И, в-третьих, глаза – нахальные…

Ну и другие второстепенные детали не ускользнули от старшего лейтенанта. Пепел, который гостья Картошкиных стряхивала на пол и диван, татуировка на левом запястье – «Клава»…

Девица поняла, что старший лейтенант смотрит на татуировку, и убрала руку с колена. Иван Дмитрич сконфузился, поймав себя на мысли, что она, может быть, подумает, что он для того и пришел, чтобы на ее колени глядеть… Но тут же собрался, напрягся, принял строгий, непреклонный вид:

– Здравия желаем! Дома ли хозяева?

Из своей комнаты выглянул Володька и, обнаружив старого знакомого, изобразил на лице будничное участие:

– А-а, Иван Дмитрич!

– Ну, как там родитель, трудится? – спросил участковый, присаживаясь на табуретке и устраивая на коленях фуражку.

– А что ему? – беспечно отозвался Володька. – Кто не работает…

– …ест! – с ухмылкой подсказала гостья, наблюдая за участковым.

Иван Дмитрич нахмурился, но словесно на это замечание никак не отреагировал:

– Так-так-так… Ну, а ты? Образовался,-стало быть?

– Это в каком смысле?

– Дяденька намекает на твое среднее образование! – объяснила девица.

– А-а! – кивнул Володька. Сходил в свою комнату и вынес аттестат, подал участковому: – Все, как положено.

Иван Дмитрич, ценивший чужое усердие и труды в учебе, с уважением принял документ, надел очки и стал читать.

– А что ж ты по «Астрономии» подкачал? – огорчился он, обнаружив тройку. – Кругом «хорошо» и «отлично»…

– Да уж из меня астроном! – засмеялся Володька.

– Ну, а теперь-то куда? – спросил старший лейтенант. – В училище, на столяра-краснодеревщика, как родитель?

– У меня от дерева аллергия! – ответил Володька и усмехнулся: – Да и слишком учеба там умственная. Пойду пока ряды пополню. Пишут, вон, – надо! Может, посодействуете? Теперь, говорят, без связей или звонка – никуда… А мы же с вами почти что как родня. Порадейте для своего человечка?

– Хм! – усомнился Иван Дмитрич. – Что ж ты умеешь-то? Это легко сказать – пополнять. Специальность нужна. А тебе еще…

– Семнадцать стукнуло, Иван Дмитрич!..

– Большой! – прыснула девица на диване. – Садить можно…

– Сиди, ты! – тихо и злобно откликнулся Володька.

Шутка Ивану Дмитричу не понравилась. Так шутят блатные, а не милицейские, и девица говорила в расчете на него, но старший лейтенант и тут смолчал, сделав вид, что ничего не произошло.

– Ну, хорошо! – согласился Иван Дмитрич, – Поговорю я с твоим родителем… Да!.. – вспомнил он, как бы вдруг. – А что это за друг тебе такой – Тюшняк?

– Тюшняк? – переспросил Володька, словно вспоминая. – Котя, что ли? Так мы вместе с ним на одной улице выросли… Общаемся, как все простые люди, что тут такого? Современники мы, вот кто.

– Тюшняк только что вернулся из мест не столь отдаленных, – степенно разъяснял участковый. – Снова у нас на заметке парень. Дерется, скандалит, деньги на портвейн с матери-пенсионерки вымогает… Не по пути тебе с таким, учти!

– Учту! – легко пообещал Володька.

– А кем вам приходится эта гражданка? – спросил старший лейтенант.

– А вам какой интерес? – усмехнулась девица, и снова ее тонкая, кривая улыбка сползла набок.

– Я обязан знать всех лиц, проживающих на моем участке! – официальным ледяным тоном произнес старший лейтенант.

– Долгая память спать не дает! – ухмыльнулась девица. – Да и не лицо я, дяденька, а девушка…

– Это, Иван Дмитрич, Клава, племянница моего родителя, – быстро придумал Володька. – В гости приехала из глухой деревни Журавли. Никого не знает, всех боится.

– Очень и очень сомнительно, – подозрительно еще раз оглядывая картошкинскую гостью, сказал на прощание участковый.

* * *

«Каков Картошкин! – со щемящей горечью думала Лиза о своем бывшем муже. – Месяца не прошло, как переметнулся, наперстницу завел…»

Слово это – «наперстница» – так понравилось ей, что она вновь повторила его про себя.

Сын сидел перед ней на диване и, хмурясь, смотрел в книгу, делая вид, что читает, но на самом деле он отвечал на ее вопросы и страдал, что она пришла, и в то же время хотел, чтобы не уходила она от него никогда, и сам не зная почему, старался говорить резко, жестоко, зло, чтобы какое-нибудь доброе слово не размягчило его сердца.

У Володьки, едва увидел он мать снова в доме – такую знакомую, родную, неверную, с жалобно-извинительным выражением на лице, – в горле сразу же встал тяжелый, непреходящий комок и застыл там…

Лиза отпросилась на часок из прачечной, сказав начальнику, что ей следует узнать насчет сына, что он станет делать после школы? И конечно же, ей хотелось побывать в доме, где без малого прожила она лет десять и в котором теперь хозяйничает за нее другая. Она знала, что в это время Валентин Иваныч в столярной мастерской, а сожительница его учится на продавщицу-растратчицу…

– Кто ж она? – спросила наконец Лиза, не без труда решившись на этот вопрос: – Делает-то что?

– Откуда мне знать? – пожал плечами Володька, глядя в книгу, и тут же ответил. – Девка и все.

– Девка… так я и знала.

– Тебе то что? – усмехнулся сын.

Лиза на миг вспыхнула, напряглась, но тут же все поняла, сникла, ссутулилась. Бледность проступила на ее лице.

– Я же не о том спрашиваю… Что же она вам, девка-то? Разве у ней может быть серьезность в голове?.. Бабы, вон, говорят, папироски курит…

– И портвейную хлещет стаканами, – с ухмылкой прибавил Володька.

– Во-от. И пьет. На вас ведь приготовить надо, постирать. А она-то и сама в штанах с заплатками ходит. На себя, поди, ничего сделать не умеет. Хозяйка в доме, как мать должна, а девка что?

– Не смеши! – поморщился сын.

– Я и говорю – людям на смех с ней сошелся! – воодушевилась Лиза. – Ему надо женщину посерьезней, чтобы в руках его могла держать…

– Да-да! – закивал Володька. – Чтобы по одной плашечке ступал, а на другую поглядывал.

– …а что с такой, что курит?

– Да что тебе-то заботиться? – с обдуманной жестокостью спросил сын. – У тебя есть об ком!

– Как это что, Володенька? Как что? Он же отец ваш! Сколько вместе промаялись… Что ж первая-то с улицы им помыкать будет?

– Не с улицы, а с магазину… Штамповка…

– Еще хуже. Она растрату сделает, и дом продадите, чтобы платить. Где жить станете?

– С милым рай и в шалаше! – хмыкнул Володька и прибавил о родителях, как о чужих. – Ни ему, ни тебе – я не указ. Как хотите…

Он вынул из кармана пачку сигарет, достал одну, размял. Возле керогаза взял спичечную коробку, стал прикуривать, но спичка сломалась, и он, бросив ее к печке, снова сел.

– Халтуру родитель взял. Одному мещанину, говорил, баньку рубит. Обещал Клавке к осени ватную шубу справить, а мне натуральные джинсы…

Лиза даже всколыхнулась вся:

– Это проходимке-то шубу?!

– А ты как думала? Он человек широкий.

За полные восемнадцать лет семейной жизни Картошкин ей даже путнего подарка не сделал, не считая платков на дни рождения, все бутылки приносил… А тут первой проходимке шубу! Каков Картошкин!

* * *

Вечером, когда Валентин Иваныч со своей Клавой ужинали на кухне, попивая портвейн, а Володька, лежа в комнате, читал роман «Сын века», прибежал заплаканный Миня. Он хотел сказать что-то, но, увидев в доме постороннюю, застеснялся.

– А-а-а, Ми-и-и-иния пришел! – обрадованно заблеял Валентин Иваныч. – Ну, иди к родителю. Спасибо, что не забываешь!

– Ах, кисонька! – улюлюкнула райповская штамповка. – Иди, возьми конфетку.

Но и тут маленький Картошкин не клюнул, он стоял у порога и всхлипывал.

– Ну? – строго спросил Володька.

– Опять дядь Ваня-а!

– Ну я-то что!? – со скорбным пафосом произнес Валентин Иваныч и даже выбросил вперед руку, словно намереваясь говорить долгую речь. – Что я-то могу? Было дело: держал в строгости, насчет этого, не скрою, я люблю…

– Хватит выступать! – обрубил хмуро Володька. – Слышали уже.

Вместе с братишкой они вышли на улицу.

Темнело. Летние звезды ярко переливались над Каменкой. В тишине был слышен редкий собачий лай, девичий смех, писк транзисторов, гитарные аккорды.

Они быстро миновали несколько переулков и оказались на улице Пионерской. Здесь в бывшем школьном интернате было общежитие для одиноких или малосемейных граждан. Сюда-то и переехала вместе с Миней Володькина мать.

Оставив братишку на улице, Володька зашел в длинный слабо освещенный коридор. Здесь стояли велосипеды, детские коляски. Пахло керосином, сапожной ваксой, капустными щами, хлорной известью, пеленками. Под крошечной лампочкой в глубине коридора три мальчика играли в «жестку». Кроличий хвостик с пришитой к нему свинцовой шайбой мелькал в воздухе, отскакивая от ботинок юного блондина. Мальчик работал виртуозно! Володька залюбовался его игрой. «Жестка» попеременно касалась носков ботинок, потом уходила за спину мальчика, причем он успевал проводить ее взглядом, и возвращалась обратно… В благоговейном молчании стояли рядом партнеры. Самый юный игрок тайком утирал слезу, гладя ушибленную лодыжку…

Не стучась, Володька вошел в начкарову квартиру.

Хозяин, облокотясь о стол, задумчиво смотрел на дверь. Подбородок его лежал на маленькой пухлой ладони. На плечи начкара была накинута шинель. Пуговицы ее ярко сияли, несмотря на скудное освещение, которое держал хозяин из экономии.