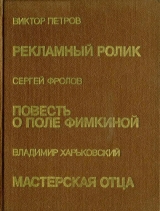

Текст книги "Мастерская отца"

Автор книги: Владимир Харьковский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)

Еще же была у начкара удивительная казенная шинель. Замечательная – черная с синим отливом, как крыло воронье. И пуговицы на ней латунные в два ряда – натуральным золотом горят – жуть! Эти пуговицы во сне ей раз приснились – так и горят, так и сверкают… Ах! – и Лиза проснулась…

Может, другие достоинства были у Ивана Савельича, кроме порхающего баритона и латунных пуговиц, кто знает? А может быть, все остальные достоинства Лиза относила опять же на счет того же голоса и пуговиц… Но то, что тридцатипятилетняя баба бросила мужа в своем доме и переехала на телеге к начкару в барак – совершенно точно. Своим товаркам по прачечной она сказала лишь одно:

– У него, девоньки, голос такой… и это – пуговки на шинели!..

– Ясно-ясно! – закричали подружки. – Знаем мы, какие там такие пуговки!

Недолго длился медовый месяц Лизы и начкара. Через недельку так прибежал на родную квартиру Картошкиных из барака Миня. Валентин Иваныч и Володька занимались личными делами – один мух считал, другой – читал.

– А там дядь Ваня мамку лупит! – доложил Миня с порога, стараясь найти поддержку на лицах ближних, и заплакал, так как не нашел.

– Уже? – лениво осведомился Валентин Иваныч и добавил не без злорадства. – А я что говорил? Что я-то говорил? – Он обращался по преимуществу к старому железному рукомойнику, где с гвоздика методично срывались водяные капли и падали в осклизлую раковину. В голосе его появился драматический пафос – Валентин Иваныч в свое время закончил одиннадцатилетку в школе рабочей молодежи, пописывал заметки в стенгазету «Столяр», его однажды приглашали на слет селькоров в местную газету «Голос труда», поэтому некоторые драматургические тонкости были ему известны. Знал он, где надо подпустить жалости в речи, где добавить металлу в голосе: – Это только Картошкиным можно было туды-сюды помыкать, а начкар мужчина сурьезный, он строгость любит…

– Рукой бьет! – добавил Миня, не без внимания слушавший родителя.

– Ну, что ж? – вздохнул Валентин Иваныч. – Пускай, значит, поучит. Наста-авит, так сказать. Они ведь военные, никогда не будут зря…

Однако Миня плакал и не уходил.

– Что ж ты ко мне заявился, а не в милицию? – куражился Валентин Иваныч. – Небось, как раньше, шумнет родитель, сразу же летишь за участковым… Истинно говорю: моя власть на вас не распространяется!

Но меньшой плакал, не понимая: почему это раньше распространялась, а теперь нет?

Володька не выдержал. Встал. Накинул на плечи куртку. Взял братишку за руку:

– Пошли!

В бараке дверь начкаровой квартиры оказалась запертой. Из-за нее слышался мягкий баритон Ивана Савельича, аккомпанировавшего самому себе на каком-то струнном инструменте – не то балалайке, не то мандолине:

– Девушка в черных перчатках к нам в ка-абаре зашла. И па-апрасила мальчонку – налить ей бокал вина…

– Мамка к теть Нюре ушла, – сказал Миня. – Дядь Ваня один.

Володька постучал беспрекословно и резко. В комнате все стихло, и к двери протопали мягкие торопливые шажки:

– Кто там?

– Свои! – грубым баском гаркнул Володька. – Караульный Путитин!

Дверь чуть приоткрылась, и в щелку выглянул маленький юркий глаз, изучил Володьку:

– Ну, чё? Чё те надо?

Володька, уже накалившийся по пути к бараку, тут же взорвался, рассвирепел, толкнул дверь от себя, словно в том глумливом лице за порогом заключалось главное зло его жизни. Раздался звонкий костяной стук, как будто сухой доской ударили по пустому чугунку. Иван Савельич ойкнул – дальше дверь не пустила предохранительная цепочка, и тут же заперся, от греха подальше, на засов.

– Открой, куриная морда! – вскричал Володька. Под руки ему попала старая табуретка, стоявшая в коридоре, и он стал колотить ею в дверь.

– Фулюган! – вопил из-за двери начкар. – Членовредитель!

Дверь после каждого удара угрожающе вздрагивала, и Иван Савельич, почувствовав для себя смертельную опасность, позорно бежал через окно.

Да, насыщенно жила теперь Лиза Картошкина.

* * *

В местной газете «Голос труда» за Саней Бобковым прочно закрепилась слава мастера морально-психологической темы. Умел он, как говорится, влезть за подкладку к человеку, душу его расшевелить. Товарищи в редакции ценили его за это, а жена – тоже журналистка и даже некоторые читатели – уважали. Специалист, ничего не скажешь!.. И вот поэтому-то в одно прекрасное утро и позвонил ему участковый Иван Дмитрич:

– Ты у меня, помнится, тему просил? Ну, так вот…

Необыкновенно воодушевленный Бобков тут же побежал на Северную улицу райцентра, искать неблагополучное жилище Картошкиных. Дело ему выпало не из легких. Номера на домах либо отсутствовали вовсе, либо появлялись не в том порядке, как следует это по логике арифметического ряда.

Часа через полтора целеустремленных поисков Бобков устал и решил перевести дух на скамеечке возле одного палисадника. Времени было часов так около двенадцати. Он сидел, прислонившись спиной к зеленому крашеному забору, и рассматривал открывшийся перед ним вид: изрытую глубокими сухими колеями проезжую часть улицы, кучи золы и шлака против дворов, покосившиеся серые заборы со сломанным штакетником, плетни – тоже кривые и ветхие.

И тут Бобков увидел человека с бочкой. Мимо него торжественно прошествовал Валентин Иваныч Картошкин. Он нес обыкновенную дубовую кадушку. Картошкин получил ее месяца полтора назад в подарок от школьного завхоза, с которым в тот раз засиделись на школьном хоздворе. И когда настала пора прощаться, Валентин Иваныч, окинув взглядом двор, сказал:

– А подари ты мне, Степа, что-нибудь на долгую вечную память?

– Да что же тут дарить-то? – спросил озадаченный завхоз, рассматривая кучу списанных парт, сани-розвальни, бурт упревшего конского навоза, – Ну, вот, возьми хоть кадушку, грибочков насолишь, меня пригласишь…

Кадушка стала вещью исторической в некотором роде. Валентин Иваныч вместе с нею попал в дежурную часть милиции и был водворен в камеру предварительного заключения, как лицо, своим видом оскорбившее человеческое достоинство… Крепко держал Валентин Иваныч кадушку и поэтому пришлось ее записать в протокол личного обыска Картошкина В. И. вместе с парой шнурков, кожаным брючным ремнем и двумя металлическими пуговицами завода «Ростсельмаш».

И вот сегодня, скорбя и стеная, решил Валентин Иваныч расстаться с исторической вещью… Долго сидел он на покосившемся крыльце, угрюмо рассматривая двор и сына, который чинил дверь дровяного сарая. Он положительно маялся в одиночестве, думая о смысле жизни и других второстепенных вещах.

– Так я, пожалуй, снесу ее, – сказал он, наконец, сыну.

Володька хмыкнул и ничего не ответил.

Валентин Иваныч опрокинул кадушку, и по земле растеклась лужа.

– Зря только двор испакостил! – заворчал Володька.

– Ладно, высохнет!..

…Возвращаясь налегке обратно, Валентин Иваныч никак не мог пройти мимо Бобкова, который уже отдохнул, но какая-то весенняя вялость в теле еще удерживала его на месте, а может быть, его отвлек татарчонок, проезжавший мимо на громыхающем, разбитом мопеде или еще что-то, но он задержался и увидел, что мужик значительно бодрее возвращается, и в обвисших карманах его серого в полосочку пиджака поблескивают горлышки зеленых бутылок. Эта метаморфоза развеселила Бобкова, и он приветливо заметил:

– Мебель помогали перетаскивать?

Валентин Иваныч счел за честь обращение к нему интеллигентного человека (Бобков был при галстуке и в зеленой фетровой шляпе), остановился и раскрыл рот в улыбке, обнажив зуб со щербинкой:

– Отчего же не помочь, если человек хороший?

Так вот и знакомятся люди в Каменке.

– От органов пожаловали? – догадался Валентин Иваныч. – Есть в вашем облике нечто мужественное, волевое… Вера, знаете ли, мне видится, неистощимый оптимизьм… Н-да. Позавидовать вам можно, знаете ли, такой светло-розовой завистью… Значит, от органов. Так-так…

– Ну, не от всех органов, – замялся Бобков. – От одного… А вы, стало быть, тот, несчастный отец, которого чуть не сварил в кипятке неблагодарный ребенок?

Вступительную речь Бобкова Картошкин выслушал с повышенным вниманием, и когда тот кончил, глядя на поросенка, рывшегося в куче золы на дороге, то он взял обеими руками пухлую ладонь Бобкова и с чувством пожал:

– Спасибо, дорогой товарищ! Но ведь все почти что в точку, все почти что рядом с правдой… Трудишься, трудишься, воспитываешь, воспитываешь… А итог? Угрозы, членовредительство… Семейная драма всегда похожа на комедию… Но все же так трогает, так трогает ваше внимание. Еще никто, понимаете? Никто не вникал так, как вы!.. Ибо что я для всех? Через свою слабость конченый человек, алкоголик, вредный член общества…

– Ну-ну, так-так! – закивал Бобков, поощряя Картошкина.

И Валентин Иваныч вдохновился, воспарил:

– Страдания тела моего не усугубили, верите ли, а облегчили душевные муки! Да что там тело, когда душа горит!? Думал ли я, гадал ли, что на излете четвертого десятка жизни буду свален в это позорище – дележ имущества, бесконечные переговоры с разными депутациями и делегациями?.. Я, Картошкин, мастер-краснодеревец, ничего не знающий кроме своего ремесла, работающий денно и нощно, не принесший с производства ни одного гвоздя в личное пользование, вдруг получаю страшное обвинение: ты – не умеешь жить! Не слабость мою, заметьте, ставят мне в вину, – при этом Валентин Иваныч выразительно щелкнул себя пальцем по кадыку. – А именно это – н е у м е н и е…

– Так-так! – кивнул Бобков, записывая что-то в блокнот.

– Я не умею и не хочу рвать слева и справа! – воодушевленно размахивал рукой Картошкин. – Я не несу в дом то, что не мною положено, что не мое, а целого государства… Хожу, вот видите? в драном пиджачишке, но совесть моя чиста с одной стороны, именно с этой – юридической, значимой, совершенно чиста… Больна и чиста, – добавил он после некоторого молчания.

– Но вы, дорогой мой, еще молоды, – поддакнул Бобков. – Вы еще, может быть, подниметесь, воспарите. Все же в конце концов от вас и зависит. Человек – маленький кузнец своего частного счастья. Взять волю в кулак и…

– Знаете, я и не опускался! – загадочно произнес Картошкин. – Это занятие для вашего брата интеллигента – подниматься, опускаться. А я, как стоял, так и стою. Куда же с земли-то опускаться? Чудно. Если туда! – Согнутый прокуренный палец Валентина Иваныча указал под ноги, на бледно-сиреневую сухую землю. – В тартар, что ли? Так, говорят, и нет ничего такого, один круговорот веществ, один диалектический материализм – из золы пришел, в золу и уйдешь: и царь, и гений, и герой…

– Нет-нет, дорогой мой, вы непременно подниметесь! – воодушевился новой идеей Бобков и рассмеялся. – Человек с обостренным чувством совести не должен пропасть. Общество не позволит. Вот поэтому вы под постоянным контролем…

– Да-да! – закивал выдохшийся в своей речи Валентин Иваныч. – На меня гонения, но только за слабость, исключительно за слабость. Но коллектив мне верит. Меня, знаете, даже в госбанк с кассиршей посылают. Мы на целую мастерскую зарплату получаем.

Они прошли дальше Северной улицей к дому Картошкиных. Жилище мастера-краснодеревщика было еще вполне сносно. Но как-то вдруг за последние год-два все пришло в упадок. Шифер на крыше растрескался и дал течь. Начала осыпаться штукатурка со стен и потолка. Лет уж пять Валентин Иваныч нацеливался опалубить дом летом, когда тепло и сама природа этой работе благоприятствует. Однако очередное лето наступало, и Валентина Иваныча из мастерской вместе с другими столярами отправляли в командировку – перестилать полы в коровниках, строить ясли на откормочных площадках, городить загоны. Конечно, Картошкин мог бы и отказаться, не поехать. Но приходил сам директор райпромкомбината, у которого на балансе не только столярные мастерские, но и другие цеха: пимокатный, швейный, гончарный, транспортный, пилорама… И такой озабоченный мужчина находил время, чтобы лично подойти к верстаку Картошкина и побеседовать: «Ну что, Валентин Иваныч, поедешь в командировку, сельское хозяйство поднимать? Ты ведь у нас по этому делу гроссшпециалист!..»

«Гроссшпециалист» чесал за ухом, замечая, между прочим, глумливые рожи мужиков за верстаками. Точно можно было отказаться, не каждый год одному и тому же человеку лето красное на совхозных нарах в ночлежках бока давить, но у Валентина Иваныча была слабость, которую ему прощали, зная, что он – безотказный. Так вот и выходило, что он вкруговую всем обязан… Дома, узнав, что Картошкин опять едет «поднимать» село, Лиза свирепо гремела кастрюлями на плите:

– Нашли не занятого! Тебе дом ремонтировать надо… Смирёный какой! На смирных воду возят. Пойду вот к директору!..

Заслышав угрозу, Валентин Иваныч потихоньку возбуждался, накаляясь не столько от собственной правоты, сколько от жениного возмущения.

– Но-но, женщина! – рычал он угрожающе. – В своей прачечной права качай, а на мою службу не лезь! У меня дело. Сначала общественное делается, а потом – личное. Запомни истину, если шибко грамотная!..

– Не со своего голоса поешь! – огрызалась устрашенная Лиза. – Общественников давно нет, дустом вывели. Теперешние общественники себе давно за казенный счет дома отгрохали, а теперь таким, как ты, головы морочат… Общественники!.. Они в рабочее время сено себе косят, а потом на базаре по пятерке мясо народу продают, не гнушаются, а тебя словесами оплели… За себя постоять не можешь, общественник!..

Проницательному взгляду районного журналиста представились подвязанные проволокой заборы, калитка на проволоке, куча недорубленных березовых горбылей во дворе, поросшая лебедой и щирицей крыша сарая, все было не так уж и ветхо, сколько ждало твердой хозяйской руки, чтобы обрести ухоженный, живой вид.

– Ну что ж? – сказал Валентин Иваныч, старательно отталкивая ногой лохматую дворняжку, с радостным визгом встречавшую хозяина. – Посмотрите и дом.

Бобков шагнул следом за ним, причем, как и все остальные, впервые посетившие это жилище, ударился лбом о притолоку, и оказался на кухне. Здесь Володькиными руками поддерживался строгий казарменный уют.

– Н-да-а! – многозначительно сказал Бобков, поочередно заглядывая в две смежные комнаты – горницу, где стояла кроме железной койки деревянная скамейка, куда теперь Валентин Иваныч переложил свое белье, и в комнату Володьки. – Да, – повторил он, усаживаясь рядом с хозяином на скрипучий дерматиновый диван, и неожиданно провалился до самого пола, сыграв полным набором пружин, амортизировавших почему-то очень жестко. – Как говорится в народе, дом без хозяйки – сирота… Жениться бы вам, Валентин Иваныч…

– Сирота, сирота! – горестно согласился Картошкин, пропустив, впрочем, второе замечание Бобкова. – И вы представляете, кто мне больше всех сочувствует? Он! – Валентин Иваныч указал на крашенную коричневой железнодорожной краской дверь, словно сын был там и мог его слышать, и добавил шепотом: – А ведь свободен человек. Мог бы и с матерью жить, мог пойти к деду… Так ведь нет, остался со мной, дрянью пропащей…

Бобков, начавший уставать от затянувшегося общения с Картошкиным, уже подбирал момент для прощания. В записных книжках кайенского журналиста была масса историй лиц опустившихся, и Валентин Иваныч, как тип, вдруг сделался для него пронзительно ясен. И он ушел бы, оставив Картошкина в его «бунгало», как мысленно окрестил Бобков это грустное мужское жилище, если бы на кухне не появилось еще одно лицо – официальное.

Собеседники уже несколько минут сидели в тягостном молчании друг перед другом. Валентин Иваныч, раскопав душевную рану, скорбел натурально и не замечал этого молчания, а Бобков все искал последнее, решительное слово («Что за пустая российская деликатность, когда два едва знакомых человека, уже не знающие о чем им говорить, не могут встать и распрощаться без всяких слов?!») – они вдруг услышали с улицы голос хозяйской дворняжки – отчаянный и злобный. Она защищала картошкинское жилище и готова была скорее лечь на пороге костьми, чем допустить постороннего хотя на шаг. И вот в сенях послышался скрип половиц, падение неизвестного жестяного предмета, и в комнату вошел, низко пригнувшись, участковый Иван Дмитрич.

– Ка-акой дорогой гость! – необыкновенно возбуждаясь, воскликнул Картошкин и, суетясь сверх меры, выставил к порогу табуретку. – Милости прошу!.. Спасибо, хоть органы не забывают!..

– Быстро вы среагировали, – заметил участковый, кивнув Бобкову. – Что ж, материал не терпит?

– Материал-то терпит, – ответил Бобков. – Да вот Валентин Иваныч уж больно колоритная фигура… Недаром же и вы как-то особенно об них заботитесь.

– Да ничего в нем особенного нету! – усмехнулся Иван Дмитрич. – Все в нем проще… Такой вот вопрос, Валентин, что станешь делать, когда все бочки со двора снесешь?

– Стало быть, уже настучали? – сокрушительно качнул головой Картошкин. – Молодцы!.. А кадушка, между прочим, у меня лишний инвентарь на балансе. Ну, подумай, Иван Димитрич: куда мне, в моем положении, с кадушкой? Меньше поклажа. – легче идти вперед!

– Знал бы ты, Валентин, сколько у меня вот с таким лишним инвентарем прошло!? – умиротворительно вздохнул милицейский. – Многие как ты, семьи порушили, кое-кто свободу потерял, жизнь.

– Свобода, свобода! – усмехнулся Картошкин. – Слова-то какие, старший лейтенант, слова! – Он поднял указательный палец, как бы подчеркивая конец фразы.

– Это не слова! – внушительно сказал участковый. – Это все то, что вокруг тебя. Представь: вот это дерево за окном на свободе, а ты…

Все трое посмотрели через кухонное окно на улицу: против картошкинского двора, на другой стороне возвышался мощный раскидистый тополь с обломанными сучьями и корявой бугристой корой.

– Мимо, Иван Димитрич, мимо! – покачал головой Картошкин. – Лично мне свобода не нужна!.. Лучше уж я буду каждый день на работу ходить, планки стругать… Вот, свободен я теперь, с другой стороны, а что мне с ней делать, не знаю? К какому месту ее определить? Может быть, ты, старший лейтенант, скажешь? – Картошкин сардонически ухмыльнулся, но, увидев, что Бобков и милицейский серьезны и слушают его, вновь забрал прежний тон: – Сколько лет со мной Лиза маялась. Уходи, говорил не раз, освободись и меня освободи… Мечтал, несчастный человек: вот-вот вздохну свободно, никому ничего от меня… А теперь? Сижу и смотрю в окно на дерево… Так ведь и тополь не свободен от почвы, на которой растет. Как же я, человек, от всего разом себя отрублю?

– Не готов оказался человек к самостоятельности – история известная! – усмехнулся Бобков, переводя, в общем, разговор совершенно в другую сферу.

– Вот и товарищ подтверждает! – воодушевился Картошкин. – И в семье каторга, и в одиночку… Так как же быть, что же ты мне, старший лейтенант, посоветуешь вместо политуры пить, может, морилку, а? Чтобы быстрее – туда, и дело с концом… У тебя ведь на все ответ, на каждый вопрос – циркуляр… Сам-то я сколько выстрадаю, пока до истины дойду…

Слова свои Картошкин произнес не без иронии, словно он все про себя знал, но пока удерживал в тайне. Бобков заметил, что на этот вопрос милицейский не стал отвечать, а лишь усмехнулся. И он решил, что у старшего лейтенанта не один такой Картошкин на участке, и ему не впервой эти беседы.

– Мой ответ, гражданин Картошкин, – закон, который выстрадан долгой жизнью частного человека! – внушительно и беспрекословно произнес старший лейтенант.

Во время разговора Валентин Иваныч курил непрерывно, так что воздух в комнате стал сизым и табачный дым плавал слоями.

– Так значит, когда на мой вопрос сказать нечего, то ты закон выставляешь? – щурясь спросил он.

– На твои вопросы и полномочная комиссия райисполкома не ответит! – усмехнулся участковый. – А мой совет – держаться в рамках, соответствовать образу жизни народа.

– Замечательно! – с каверзной улыбкой воскликнул хозяин. – Вот, допустим, ты, Иван Димитрич, живешь в полном соответствии. Других на путь, так сказать, истинный наставляешь. А сам-то доволен?

– Да ведь тебе от того, что узнаешь, легче не станет.

– Понятно! – хмыкнул Картошкин. – Твои недовольства в рамках инструкции – «от и до».

– Добро бы и тебе так! – нисколько не обидевшись, отозвался Иван Димитрич. – Из-за твоих недовольств целый штат людей трудится – общественность, участковый, сам Василий Николаич…

– Ну да! Вызывали, беседовали, – оскалился Картошкин. – Утром сержант из каморы вывел, поставил во фрунт перед товарищем подполковником: докатился, Валентин Иваныч, до вытрезвителя? Никак нет, отвечаю, в коляске ваши люди довезли, спасибо им. Ну, говорят, а знаешь, что тебя ждет? Знаю, говорю я им, полсотни штрафу и задушевное письмо в столярную мастерскую: своим видом оскорблял человеческое достоинство… А вот, что это за штука такая – никто никогда мне не объяснил и почему за это наказывается человек. Ведь раньше, до атеизма, считалось, что на моей физиономии отображен Лик! – прокуренный указательный перст Картошкина нацелился в потолок: – Теперь же, когда это достоинство сплошь и рядом оскорбляется, то наказывают человека только за слабость, только Картошкин вкруговую виноват, как козел отпущения… А вы посмотрите, как в телевизоре бьют и режут, особенно в детективах, без слезы и вздоха! Или как женщина в оранжевом жилете двухметровым ломом лед на улице долбит, а мы ее всячески поощряем… А ведь на ней тоже – Лик, а только пьяного Картошкина волокем в кутузку и штрафуем, за что?

Мимо картошкинского дома по улице вновь протарахтел мопед, и с минуту все сидящие в комнате прислушивались, как его надсадный, завывающий двигатель затихает где-то в отдалении.

– Обида заключается в том, что пьяный член общества становится похож на животное, – разъяснил свое мнение Иван Дмитрич. – Но от природы он наделен разумом и волей, творческими силами…

– Очень содержательно! – одобрил Картошкин.

Участковый достал из планшета чистый лоскуток бумаги и что-то записал. Валентин Иваныч скосил глаз в чужой планшет и прокомментировал:

– Проведена лекция с Картошкиным о сомнительности алкоголя.

– Такая уж работа, Валентин, – отозвался Иван Дмитрич. – Кабы я, как ты, плашки стругал или ямки рыл, то и отчитывался перед своим руководством планками или ямками, а так – отписываться приходится… Ну так вот, дорогой Валентин Иваныч, пришел я к тебе по поводу старшо́го…

– А что – старшо́й? – вздернул плечи Картошкин и хмуро глянул в глаза участковому. – Сам знаешь, самостоятельный. Отцу десять очков вперед даст.

– Володька в общежитии по улице Пионерской учинил гонения на гражданина Ивана Савельича…

Участковый, по всему, ожидал эффекта: Картошкин примется вздыхать, охать, сокрушаться. Но ничего подобного не последовало. Валентин Иваныч выслушал сообщение рассеянно и как бы между прочим ответил:

– А-а… Я-то думал… Что ж, Володька парень справедливый, он зря не станет…

– Начкар теперь на всех углах кричит, что парень подослан, в отместку, так сказать.

– На каждый роток – не накинешь платок! – усмехнулся Картошкин и добавил внушительно и строго: – Я начкара не имею права трогать. Володька – другое дело… Неужели, Иван Димитрич, ты, человек со стажем, только что утверждавший достоинство в лице трезвом, станешь отрицать право сына заступиться за родную мать?

– Речь пока идет о преследовании Ивана Савельича! – стараясь придать своему голосу как можно больше внушительности, произнес участковый и продолжил: – В законе нету разграничений – заступаешься ты или нарушаешь порядок. Был шум в общежитии, есть факт – суродованная табуретка начкара и его дверь в квартиру…

– Ну, раз нету закона…

– Есть, есть закон! – поморщился старший лейтенант. – Только не нужно передергивать.

Из его планшета появился разлинованный, отпечатанный типографским способом бланк.

– …и сына своего Владимира Валентиновича избивать и преследовать сожителя моей бывшей юридической супруги не посылал! – бубнил едва не по слогам Картошкин. – О том, что в бараке был шум, услышал впервые от старшего участкового лейтенанта, и ничего к вышеизложенному прибавить не могу, в чем собственноручно и подписуюсь…

* * *

Тонкие розовые лучи солнца пробиваются сквозь стекла в Володькину комнату. Здесь все так же осталось, как и при матери: узкая железная койка со скрипучей панцирной сеткой, деревянный стол, сработанный Валентином Иванычем много лет назад, табуретки и деревянные полки с книгами.

Май на излете. Учеба в школе кончилась, и теперь Володька готовится к первому экзамену – сочинению. С утра, еще не поднявшись, он уже с книгой, читает, но не для экзаменов, а так – для собственного удовольствия.

Валентин Иваныч поднялся еще раньше и ходит, ходит по кухне. «Как кот ученый, по цепи, кругом!» – с усмешкой думает Володька. Через тонкую филенчатую дверь он прекрасно слышит его шаги. Они то приближаются, то удаляются, а то замолкают вовсе. Картошкин мается. И это Володьке понятно. Мало того, чтобы человек бросил пить, надо чтобы его занимало какое-то дело, но такого дела у Валентина Иваныча нет, и он постоянно в тоске. Две недели минуло с того дня, как Валентин Иваныч получил бытовую травму – ожог. Раны его подживают, с Володькой они быстро примирились. Участковый объявил, что уголовного дела не будет за отсутствием состава преступления… Вник, стало быть, он в состояние Володьки, но и Валентина Иваныча пристращал: пить не бросишь – на принудительное лечение отправим с общественностью…

В знак примирения с родителем Володька все дрова во дворе переколол и сложил поленницу, картошку в огороде посадил. Про скандалы в начале мая больше не вспоминали, но и при родителе не стал курить. Стены закопченные побелили известью, окно застеклили, горелые половики и занавески выбросили, как ничего и не случалось… Н-да…

Вскоре Володька услышал, как еще один человек на кухне появился – сосед Сучков. Догадался – разведчик. Каждое утро ходит, принюхивается: не шумят ли Картошкины? За барахло свое трясется…

– Самое жуткое время для человека – с рассвета и до открытия магазина…

– Да уж…

Покалякали они с Валентином Иванычем о том, о сем и ни о чем, в общем-то утопал сосед.

Володька перебрался за стол, читает.

«Ужин был очень весел: все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки – все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со своих стульев и бежали отнимать у слуг блюда, чтобы с необыкновенной ловкостию предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку соуса на конце обнаженной шпаги…»

– Валю-уша-а! Сколько лет, сколько зим! – услышал Володька на кухне чужой, незнакомый голос, а вслед за ним дружеские похлопывания, многозначительное мычание родителя и тенорок Бори Щукина, едва слышно: – С окончаньем учебного года… Ги-ги-ги!

– Что он ему, год-то? – выглянув на кухню, осведомился Володька. – Мой родитель свои университеты давно прошел.

Человек в самом деле был незнакомым. Его обнаженные до локтей руки, нелепо, казалось, высовывающиеся из рукавов короткой бледно-кремовой рубашки, были расписаны фиолетово-синими татуировками, изображавшими растения и русалок. Голова незнакомца с коротко остриженными волосами, выцветшими, как прошлогодняя солома, напоминала одуванчик, и поэтому лицо его могло показаться безобидным, почти детским. Но черная, задубевшая на ветру кожа, щербатый рот с золотой фиксой, тяжелые неизгладимые морщины, пролегшие от широких бледно-фиолетовых губ, кривившихся в глумливой, хищной какой-то ухмылке, выдавали в нем что-то опасное, злобное.

«Котя Поганель!» – всплыло вдруг в Володькиной памяти. Года четыре назад Котю на глазах у Северной улицы увезли в милицию. Сказали, за кражу из кулинарии… Забыли Котю на Северной, и вот – нате!.. – собственной персоной в картошкинском дому!

– Вырос, вырос! – щерился Котя, пожимая твердую Володькину ладонь. – А я ведь, Валентин, помню, как он по моему указанию чинарики на улице искал, а теперь пошли-ка!? Все течет, переменяется…

– Время, время! – вздыхал Валентин Иваныч.

Помолчали самую малость, стоя посреди кухни.

– А что так задержался? – вежливо поинтересовался Валентин Иваныч. – Вроде, за торты у нас долго не сидят?

– Новый срок у хозяина схлопотал, – ответил Котя, к чему-то прислушиваясь.

И все на кухне как будто услышали легкий посвист с улицы.

– Девчата там у меня, коло ворот, волнуются, – сказал Котя. – Не терпится девахам…

– Так чего ж ты их там держишь!? – суетливо замахал Валентин Иваныч, не двигаясь, впрочем, с места. – Милости прошу, как говорится, к нашему шалашу… Чем богаты, тому и рады…

– Пень! – беспрекословно сказал Котя.

Боря Щукин тут же исчез и через секунду вернулся с Витей Фроловым, Димчиком и двумя девицами, в которых Володька без труда узнал райповских штамповок. Девицы были старые: не задумываясь ни на минуту, самой молодой из них можно было дать двадцать четыре года, а то и все двадцать пять…

Димчик, поставив у дверей тяжелую брезентовую сумку на молниях, сразу же пошел здороваться за руку. Витя, держа гитару, чинно раскланивался со всеми. Девицы с минуту стояли у порога, как бы приглядываясь со свету к дому, к людям, а потом самая бойкая, уставившись на Валентина Иваныча светло-зелеными нахальными глазами, сказала развязно:

– Здрасте, папаша! – И Поганелю: – Знакомь, Котя, с мужчинами, нам ведь, девушкам, всегда из-за этого неудобства, п р о м б л е м ы всякие. Начнешь первой – не так поймут.

Котя захохотал, ощерился, задохнулся, изойдясь в кашле:

– Вон та, Валентин, у дверей топчется, моя военно-полевая жена Нинуля, а эта вот, чирикает, – Клава, стало быть, твоя…

– Ну-у, ты уж и разделил! – развеселилась Клавдия, как-то холодно и внимательно приглядываясь к Валентину Иванычу. – Я, может, папаше и не подойду, он мужчина серьезный, а я девушка ветреная…

– Да когда ж ты успел поджениться? – удивлялся Картошкин, как бы не слыша того, что ему и о нем же говорят.

– Жениться не напасть – женатому бы не пропасть!

– А свадьба-то, свадьба была? – допытывался Валентин Иваныч, отчего-то возбуждаясь.

– Как же, как же – будет и свадьба, – ухмылялся Котя. – Вот, сейчас вот, возьмем и сыграем! – Он отступил от Картошкина, приобнял девушек и густо выдавил из себя: – Свадьбу новую справля-ает, сам веселый и хмельной…

Володьке не понравилась развязность, с которой держал себя родитель перед гостями. Он дернул его за рукав, сказал негромко:

– Как же ты перед гостями выступаешь?

Валентин Иваныч осмотрел сам себя и определил, что на нем байковая какаового цвета рубаха от кальсонной пары. Для одиноких мужских будней сходило вполне, а вот ради девушек пришлось пройти в горницу, поискать на железной койке, где было свалено в кучу его белье из комода, одежку, подобающую случаю.