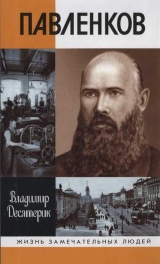

Текст книги "Павленков"

Автор книги: Владимир Десятерик

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)

– Это от Вас он упал? – спросил смекалистый цензор.

– О нет, – спокойно ответил, глазом не моргнув, Павленков. – Наверное, это Ваш.

И цензор положил конверт себе в карман. В нем было пять ассигнаций по сто рублей каждая. Это, конечно, исключительный случай. Типичнее были многочасовые споры и дискуссии с цензорами…

Когда Рубакин сам занялся издательской деятельностью, Павленков передавал ему свой опыт – те многочисленные хитрости, с помощью которых ему удавалось преодолевать рогатки цензуры. К примеру, в биографическую библиотеку «Жизнь замечательных людей» Флорентий Федорович решает включить такие запретные в тот период в России имена, как А. И. Герцена, организатора социалистического рабочего движения в Германии Ф. Лассаля и известного французского ученого Э. Ренана. Как быть? Что, если попробовать воспользоваться такой возможностью: действующее законодательство того времени разрешало издателям выпускать книги без предварительной цензуры, если это были непереводные, а оригинальные русские издания и если объем их был не меньше десяти печатных листов (160 страниц). И хотя библиотека «Жизнь замечательных людей» состояла из книг, объем которых составлял пять-шесть печатных листов, издатель решает на этот раз сделать исключение. Е. А. Соловьеву он предлагает подготовить биографию А. И. Герцена в два раза больше обычного объема. В. Я. Классану – таким же образом биографию Ф. Лассаля, а С. Ф. Годлевскому – биографию Э. Ренана. После издания этих книг без предварительной цензуры, после получения разрешения на то, что они допускались к распространению, после того как практически весь тираж их был распродан, Павленков посылает на предварительную цензуру три этих отпечатанных тома, желая включить их в биографическую библиотеку. Что оставалось делать цензуре? Естественно, разрешать. В противном случае – общественное возмущение было бы гарантировано.

Правда, бороться с цензурой становится все трудней. Взять хотя бы историю с социологическим романом Э. Буажильбера «Крушение цивилизации». Для Павленкова перевел его с английского и написал к нему вступительную статью Р. И. Сементковский. Когда 17 июля 1892 года книга поступила в Санкт-Петербургский цензурный комитет, обнаружилось, что этот роман еще в оригинале был запрещен к обращению в России. Цензор Пеликан из 344 страниц книги полсотни подчеркнул и разрешения на выпуск не дал. Длительное время тянулась волокита. Лишь через шесть лет,

17 апреля 1898 года, начальник Главного управления по делам печати высказывал свою точку зрения на роман в письме министру внутренних дел. «Избрав общедоступную форму романа, – подчеркивалось в докладной, – автор, конечно, имел в виду обеспечить для своей утопии наибольшее распространение в массе народа; односторонним же изображением одних лишь темных сторон культуры XIX века он может возбудить в читателях ненависть к имущим классам и опасные мечты о насильственном и коренном преобразовании общества». Министр даже не стал посылать материалы в Комитет министров, а самостоятельно запретил издание и распорядился задержанные экземпляры передать в Главное управление по делам печати. Правда, в декабре 1909 года запрещение это было снято и уже в следующем, 1910 году роман поступил к читателю.

Особое место во взаимоотношениях Павленкова с цензурой занимают истории двух книг – биографии М. Н. Каткова в серии «Жизнь замечательных людей» и сочинения Ш. Летурно «Прогресс нравственности».

Редактор журнала «Русский вестник» М. Н. Катков для Павленкова и его друзей был олицетворением дворянско-монархической реакции в самом крайнем ее выражении. Своей систематической травлей молодого поколения «нигилистов», журнала «Современник», герценовского «Колокола» он снискал к себе ненависть и презрение у всех тех, кто воспитывался на радикальных идеях 60-х годов, оставался верен им до конца своих дней. В воспоминаниях И. Е. Репина приводится шутливый рассказ об обряде посвящения провинциальных поповен и светских барышень в орден нигилисток. Среди трех вопросов, на которые предстояло ответить претендентке на посвящение перед тем, как у нее будет обрезана коса, один имел отношение к Каткову.

«Первый вопрос. Отрекаешься ли от старого строя?

Ответ. Отрекаюсь.

Второй вопрос. Проклинаешь ли Каткова?

Ответ. Проклинаю.

Третий вопрос. Веришь ли в сон Веры Павловны (из романа «Что делать?» Чернышевского – фантастическое видение будущих форм жизни)?

Ответ. Верю».

Скорее всего, именно этим с юных лет впитанным в сознание чувством презрения к Каткову и было продиктовано предложение включить в серию «Жизнь замечательных людей» биографию идеолога воинствующего шовинизма и реакции. Не иначе как преследовалась цель создать портрет антигероя, выставить на страницах книги на всеобщее обозрение те неприглядные стороны его деятельности, когда он буквально заискивал перед высшими кругами власти. Р. И. Сементковский взялся подготовить такой очерк.

9 февраля 1891 года книга была послана в Санкт-Петербургский цензурный комитет. К сожалению, как и предполагалось, личность Каткова для петербургской цензуры – фигура слишком каноническая. Ни одного нелестного слова в его адрес не скажи! 20 февраля комитет запретил книгу «ввиду того, что автор ее явно задался целью выставить в неблаговидном свете именно те стороны в деятельности покойного публициста, которыми он заслуживал нередко одобрения правительства».

Флорентий Федорович сидел за столом у остывшего самовара. Было уже далеко за полночь… А он все держит в руках уведомление…

«А что если?..» – подумал он.

Нет, даже не идея родилась, а просто всплыли в памяти былые времена такой далекой теперь молодости…

Как тогда вытянулись лица у судей и всех собравшихся, когда он, молодой, энергичный, воюя с петербургской цензурой, привлек на помощь к себе их коллег из Москвы. Удивленному суду представил он тогда экземпляры изданной в Москве писаревской книжки, за которую здесь, в Петербурге, его пытались осудить…

Точно так же позднее удалось спасти и «Наглядную азбуку», под другим названием предложив ее киевскому цензору…

– А что если тряхнуть стариной? И… обвести вокруг пальца?

Поговаривают, что в Дерпте цензор Е. Янзен человек широких взглядов, совсем без такой собачьей хватки, как некоторые из здешних…

Может быть, попробовать именно ему и переслать катковскую биографию? Человек он добросовестный, рассказывают, и порядочный. Увидит в книге лишь то, что в ней есть.

Утром и ушла рукопись в Дерпт. И вскоре действительно был получен ответ, который не мог не радовать. На обороте титульного листа стояло: «Дозволена цензурой. Дерпт, 28 января 1892 г.». Теперь можно рукопись посылать в типографию Ю. Н. Эрлиха.

Удача всегда рождает вдохновение. Человека обуревает жажда новых деяний, ради осуществления того, что еще давеча он не мог осилить под тяжким бременем обстоятельств.

К Флорентию Федоровичу через верных друзей попал один экземпляр книги Ш. Летурно «Эволюция морали», отпечатанный в издательстве К. Т. Соддатенкова еще в 1889 году. Комитет министров наложил запрет на ее распространение, и большая часть тиража была уничтожена. В книге были собраны лекции Ш. Летурно, прочитанные им в Парижской антропологической школе в зимний семестр 1885/86 года. Павленков намеревается их издать и подготовленный перевод под другим названием – «Прогресс нравственности» – отправляет на просмотр в Дерпт, тому же цензору Е. Янзену. К счастью, рукопись одобрена, и Павленков печатает ее тираж.

Но от зорких соглядатаев в Петербурге не могли пройти незамеченными эти «обходные» маневры Флорентия Федоровича. Столичное цензурное воинство переходит в атаку против прогрессивного издателя. Поскольку конфисковать обе книги – и о Каткове и сочинения Ш. Летурно без «высочайшего повеления» власти не могли (формально ведь все законно: разрешение цензуры имеется!), министр внутренних дел входит с докладом к царю об изъятии этих изданий. Однако ожидать царской воли не стал. 1 августа 1892 года Главное управление по делам печати посылает циркулярное письмо губернаторам, в котором в конфиденциальном порядке доводилось до их сведения, что министр внутренних дел признал необходимым изъять из обращения книги Р. И. Сементковского и Ш. Летурно. Все обнаруженные экземпляры предлагалось отобрать и переправить в Главное управление по делам печати. 13 августа 1892 года царь Александр III узаконил эти действия, «высочайше повелев» изъять книги из обращения.

Действительно, львиная доля тиражей была уничтожена, но часть книг разошлась среди читающей публики. Из отправленного 6 декабря 1892 года художником И. Репиным письма В. Жиркевичу узнаем, что ему удалось познакомиться с этим изданием и оно произвело на него неизгладимое впечатление. «…Только что дочитал прекрасную вещь, сильную… “Прогресс нравственности” Летурно. Как жаль, что книгу эту (хотя и разрешили Павленкову) сожгли уже отпечатанной… Вот так книга! Вот этому я верю!»

Атаки против Флорентия Федоровича со стороны цензурного ведомства продолжались со все большей ожесточенностью. Спустя три дня после царской резолюции, 16 августа,

Главное управление по делам печати предпринимало еще одну меру пресечения к этим двум павленковским изданиям. Оно запрещало цензурным комитетам и отдельным цензорам по внутренней цензуре разрешать какие-либо отзывы и рассуждения о книгах «М. Н. Катков» и «Прогресс нравственности». Над книгами этими, по мнению цензуры, расправа свершилась (хотя следует упомянуть о том, что 24 октября 1910 года новый царь Николай II снимет с обеих конфискованных изданий запрет на их распространение), настал черед приняться за самого несговорчивого издателя. И тогда появляется документ, который с полным основанием можно было бы назвать характеристикой Павленкова от цензурных властей. Однако характеристика сия была направлена на одно – покрепче затянуть веревку на его руках, пресечь его неуемную энергию, ужесточить обращение всего цензурного ведомства с этим столь беспокойным для цензуры человеком.

18 августа 1892 года за подписью начальника Главного управления по делам печати Феоктистова был разослан с грифом «конфиденциально» циркуляр за № 3974 цензурным комитетам и господам отдельным цензорам по внутренней цензуре. «Главным управлением по делам печати, – говорилось в циркуляре, – замечено, что занимающийся в С.-Петербурге изданием книг и брошюр Ф. Павленков позволил себе некоторые сочинения, неразрешенные к печати С.-Петербургским цензурным комитетом, представлять вновь на просмотр в другие цензурные учреждения. Ввиду того, что при просмотре одного и того же сочинения в различных цензурных учреждениях могут состояться и различные решения, Главное управление по делам печати предлагает цензурным комитетам и господам цензорам по внутренней цензуре все поступающие к ним от Ф. Павленкова на просмотр сочинения представлять на усмотрение Главного управления».

– Да, грустно жить на земле, если служба Отечеству встречает на своем пути такие колючие барьеры, – только и заметил Флорентий Федорович после того, как ему стало известно о таком решении цензурных властей…

В письмах друзьям Флорентий Федорович не скрывает того, что внимательно следит за всеми изменениями в цензурном ведомстве. Вынужденный по состоянию здоровья отправляться на юг Франции, Флорентий Федорович 17 октября 1895 года писал Р. И. Сементковскому: «Крайне жалко, что приходится уезжать в неблагоприятный для меня момент – момент перемены министерства… (речь идет о Министерстве внутренних дел. – В. Д.) Может быть, теперь-то, в первые 2–2½ месяца, и удалось бы сделать что-нибудь для “Каткова”, Буажильбера и Летурно. Во всяком случае не теряю надежды».

А в другом письме тому же Р. И. Сементковскому Павленков сообщил: «В Главном управлении готовится циркуляр, в котором редакции газет будут предупреждены о том, что администрация не желает появления в печати никаких воспоминаний и статей о Писареве по случаю исполняющегося в начале июня (4-го числа) двадцатипятилетия со дня его смерти. Рассматривается также циркуляр о запрещении печатать какие-либо объявления о не вышедших его книгах и изданиях всякого рода. Сам комитет недоумевает по поводу этого циркуляра. После покушения на жизнь Победоносцева, по всей вероятности, цензура сделается еще психиатричнее».

Когда департаменту стало известно, что Ф. Ф. Павленков намеревается предпринять выпуск нового издания сочинений Д. И. Писарева, там не на шутку встревожились. 20 мая 1894 года беспокойство охранителей режима было вызвано тем обстоятельством, что «в некоторых слоях общества, и особенно в среде учащейся молодежи, заметно волнение и толки о том, насколько легально будет означенное издание, и будет ли оно доступно для всех желающих приобрести его», а также тем, что «студенты и другие представители учащейся молодежи принимают ныне меры к сконцентрированию денег в руках нескольких лиц на покупку поименованного сочинения, чтобы сразу же по выходе, а может быть, даже до выхода его в свет, приобрести таковое в значительном количестве».

Борьба с цензурным своеволием Флорентию Федоровичу не представлялась только делом личным. Наоборот, он всячески стремился поддержать каждого, кто подвергался несправедливым преследованиям, давал советы, предлагал собственные услуги.

– Слыхали, Флорентий Федорович, заарестован номер «Русской мысли»…

– За что же? Не за отклик ли на наши книги?

– Нет, Бог миловал. Статья редакторам не приглянулась. Цензор увидел в ней то, о чем и сам автор не подумал бы.

– Но ведь цензорские предположения – это еще не нарушения закона. Наоборот, статья сто сорок четвертая цензурного уложения прямо нацелена против пресловутого чтения между строк.

– Вам бы, Флорентий Федорович, повстречаться с Гольцевым, возможно, что он сейчас нуждается как раз в дельном совете опытного человека, многие годы неотлучно состоящего «при цензуре».

– Попробую. В самом деле, нельзя же давать распоясываться этим господам цензорам!

Встреча с В. А. Гольцевым по независящим от издателя причинам не состоялась. И Флорентий Федорович решает обратиться к нему в письме. «Многоуважаемый Виктор Александрович! – обращается он к Гольцеву 28 ноября 1893 года. – Пишу Вам на лету, возмущенный мотивировкой данного “Русской мысли” второго предостережения. Не могу не обратиться к Вам по этому поводу с просьбой. Мне кажется, что Вам не следует столько же в своих, сколько в общественных интересах – оставлять этого дела так… Ваш издатель также не должен падать духом. Слова Дюпюи: “Заседание продолжается”, сказанные им тотчас же после разрыва бомбы в зале парламента, – вот образец гражданского мужества, которому надо подражать в подобных случаях. От нашего брата читатель такого мужества не требует. Тем не менее, мы должны, так или иначе, заботиться об охране тех мизерных прав, которые нам оставляет закон о печати.

Если нельзя формально жаловаться в Сенат на министра (хотя это вполне возможно), то следовало бы написать объяснительное письмо по поводу предостережения… Можно ручаться, что Дурново не читал Вашей статьи и что его просто втянул в это дело Феоктистов». Затем автор письма заявляет, что «не нужно даже говорить о том, что для каждого, кто прочитал статью “Социология на экономической основе”, подвергшуюся наказанию, безусловно, предостережение покажется несправедливым по существу». После этого заявления Павленков добавляет: «…Оно решительно незаконно и по форме: 144 ст. цензурного устава не уничтожает того общего цензурного правила, по которому цензуре запрещается чтение между строк». А ведь именно это и положено в основу мотивировки данного «Русской мысли» второго предостережения! «Здесь оно фигурирует нагишом, без малейшего виноградного листка».

Флорентий Федорович весь свой пафос употребляет на то, чтобы убедить В. А. Гольцева действовать. Решительно восставать против цензурного произвола! «Не оставляйте этого дела так». Нельзя же совершенно пассивно относиться к таким беззаконным карам.

«Искренне благодарю Вас за любезное письмо, – писал в ответ 2 декабря Виктор Александрович. – Я-то лично вовсе не падаю духом, но мое “политическое” положение таково, что я не считаю себя вправе настаивать на каком-либо решительном шаге: цензура несколько раз ставила Лаврову и Ремезову на вид опасность пребывания в редакции такого неблагонадежного человека, как я. По некоторым признаниям, предостережение имело в виду “поразить” меня лично еще более, чем журнал. Я предложил поэтому моим коллегам, что я удаляюсь из редакции, но Лавров об этом не хочет и слышать. На всякий случай, начну, однако, приискивать себе какое-нибудь занятие, потому что жить надо, детей доучить. Еще раз большое Вам спасибо. Постараюсь тоже сего происшествия не оставить».

– Не боец Вы, Виктор Александрович, – заметил Флорентий Федорович, получив этот ответ.

Выигрыш во времени для каждого делового человека – это во многом гарантия успеха. Флорентий Федорович очень твердо уяснил эту истину. Еще не выпущен тираж издания, первые экземпляры лишь посланы в цензурный комитет для просмотра, «добро» на выход их в свет не получено, а Флорентий Федорович уже рассылает экземпляры в журналы, чтобы побыстрее книга была проанонсирована для читающей публики.

Как правило, в большинстве случаев подобная практика оправдывала себя. Правда, бывали случаи, когда происходило вмешательство цензоров и книга задерживалась. Тут уж ни в коем случае нельзя было допустить преждевременного информирования о книге, ибо таким образом можно было оказать плохую услугу коллегам – журналистам. Флорентий Федорович в таких ситуациях посылал записки редакторам. 17 апреля 1891 года он пишет В. А. Гольцеву: «Я послал Вам на днях экземпляр “Истории новейшей русской литературы” в том виде, какой она имела до представления ее на 7-дневный цензурный искус. Будьте добры, не давайте этого экземпляра никому или скажите тому рецензенту, который будет давать отзыв о книге в библиографическом отделе Вашего журнала; иначе он может прорецензировать что-нибудь исключенное цензурой… Для рецензента посылаю Вам другой экземпляр – законный».

Требовалось все предусмотреть, обо всем позаботиться заблаговременно, не пускать на самотек даже самых незначительных дел.

В письме этом промелькнуло выражение – «цензурный искус». По каждой из сотен выпускаемых Павленковым книг пришлось ему ощущать укусы тех, кто выступал в роли цепных псов существующего строя, набрасывающихся на каждое «неудобное» слово.

Н. А. Рубакин, вспоминая об этом, проронил горькое свидетельство: «Павленков поседел в борьбе с цензурой».

И это соответствовало истине.

ALTE LIEBE MORTET NICHT

Как человек, лишенный материнской ласки с детских лет, Флорентий Федорович через все годы пронесет в своем сердце тоску о той, которая дала ему жизнь, но которой не суждено было увидеть свое чадо ни в короткие, радостные мгновения его творческих взлетов, ни в тяжкую годину горестного одиночества… Единственное наследство, доставшееся ему от матери, – самое сокровенное его богатство, с которым он не расставался никогда, – был ее небольшой акварельный портрет, миниатюра, выполненная неизвестно кем и когда. Флорентий Федорович не знал даже, такой ли была мать до или после его рождения. И никто не мог ему ответить на этот вопрос. Куда бы ни забрасывала его судьба – повсюду Флорентий Федорович возил с собой этот портрет. И сколько раз, оставаясь один на один с ним, изливал матери свою душу, посвящая ее в самые потаенные думы, о чем даже не решался откровенничать с близкими своими друзьями.

Мать ему казалась удивительно похожей на Сикстинскую мадонну. В ее глазах, безотлучно смотревших на него, он каждый раз встречал что-то такое, что умиротворяло, ободряло душу и сердце. Он долго не отводил взгляда, словно пытаясь проникнуть вглубь этих родных очей…

Но всегда с ним был и портрет еще одной женщины – Веры Ивановны Писаревой. Ее образ неотлучно был с ним и в дороге, и за письменным столом. Верочка Писарева, его первая – и, увы, последняя! – любовь…

Тогда письмо Флорентия Федоровича к царю не принесло желаемого результата. Вера Ивановна по-прежнему оставалась глухой к его чувствам. Власти не хотели возвращать ее в столицу, скорее всего, по самой примитивной логике: чтоб писаревским духом там и не пахло…

От друзей в Петербурге узнал, что в 1871 году Вера Ивановна уехала в Варшаву, якобы занялась там журналистской работой. Рана, нанесенная столь внезапным и не до конца понятным разрывом их отношений, со временем заживала. Флорентий Федорович окунался в новый для себя мир жизни политического ссыльного. Вокруг него появлялись новые люди. Нужно было жить и бороться… Лишь портрет Веры Ивановны по-прежнему стоял на письменном столе, радуя его и огорчая…

Решил возобновить прерванное общение лишь тогда, когда в очередной раз наступила нелегкая пора в его жизни. Годы ссылки подорвали здоровье. Вятское сидение, «прогулка» по этапу до Тюмени, месяцы волнений в Ялуторовске не прошли даром. Чахотка не давала покоя. Умер барон Н. А. Корф, с которым переписывались и сотрудничали пятнадцать лет. В издательских делах столкнулся впервые с реальной возможностью краха…

Очень неуютно чувствовал он себя в те январские дни 1885 года. Случайно узнал от одной знакомой, что она отправляется в Варшаву. Решил просить ее отыскать там Веру Ивановну и передать ей вместе с небольшим письмом свою фотокарточку. Зачем? Трудно объяснить… Скорее всего, подействовали слова из письма покойного Николая Александровича Корфа. Сам уже тяжело больной, он каждый раз находил слова, чтобы утешить друга в часы его все новых и новых испытаний…

Когда Павленков покидал Вышневолоцкую политическую тюрьму и отправлялся в Сибирь, настроение было не из лучших – мучили полнейшие неизвестность и неопределенность. Написал в Женеву, где проживал Н. А. Корф, поделился своими невеселыми мыслями. Излил душу, и вроде бы стало легче. А по пути в ссылку пришло дружеское письмо от барона. Там и были эти строки: «Жена моя, вот уже 24 года всегда распинающаяся со мною на одном и том же кресте, принимает самое теплое участие в Вашем, то есть нашем горе и шлет Вам искреннейший привет. Пусть хоть то тепло, которым повеет от нас на Вас, согреет Вашу душу и поддержит Ваши силы».

Вот эти его слова о его жене, с которой они вместе несли тяжелый крест по жизни, почему-то и всплывали в памяти Флорентия Федоровича. Видимо, и захотелось узнать: а как же сложилась судьба Веры Ивановны?

Уже в конце февраля 1885 года пришел ответ из Варшавы. «Мы с Вами когда-то были большими друзьями, Флорентий Федорович, – писала В. И. Писарева, – но с тех пор утекло столько воды… я, несколько раз собираясь писать Вам, все откладывала по разным соображениям.

Сейчас Вера Ивановна решилась написать письмо, тем более что и мадам Гречина, передавшая павленковское письмо, уверяла, что Флорентий Федорович будет рад получить весточку от нее. Вера Ивановна обращается с просьбами к ныне столь известному столичному издателю. Пятнадцать лет газетной работы подорвали ее здоровье, и она нуждается в лечении, а средств нет. Не оказал ли бы Флорентий Федорович содействие в том, чтобы она смогла получить пособие от Литературного фонда. Также она предлагает свои услуги издателю в качестве переводчика с французского, немецкого, итальянского и польского языков. Вера Ивановна выражает признательность за фотографию: «Благодарю Вас за карточку; памятуя, что “долг платежом красен”, я пришлю Вам свою, но предупреждаю, что она будет далеко не похожа на ту, которая у Вас уцелела. Ведь с тех пор прошло 18 лет!»

Так завязалась их переписка. Потом Флорентий Федорович приезжал к Вере Ивановне в Варшаву. Вера Ивановна жила с дочерью Юлей, постоянно испытывая материальные затруднения. Флорентий Федорович посылал деньги, книги, обеспечивал переводами… Она не скрывала своего огорчения от того, что после смерти брата так опрометчиво оборвала нити собственного счастья… В письмах то и дело прорывалось: «Меа culpa, mеа maxima culpa!» («Без числа согрешишь, и без толку покаешься»); «Добрый мой старый друг, который иногда бывает лучше новых двух…»; «Alte Liebe mortet nicht» («Старая любовь не умирает». – В. Д.).

Письмо от 19 октября 1885 года Вера Ивановна начинает выражением: «Не о книгах единых свят бывает человек». Жалуется, что долгое время не получает ни слова в ответ. Сообщает, как распорядилась присланной книгой. «Книгу я подарила дочери, которая очень обрадовалась, тотчас принялась читать и весьма благодарит “незнакомого господина в Петербурге”». «…Заработок мой упал до такого минимума, что просто не знаешь, как свести концы с концами», – пишет далее Вера Ивановна и просит помочь с работой. Интересуется, как дела с открытием детского журнала и не найдется ли в нем места для нее.

В письме от 1 мая того же года Вера Ивановна спрашивает: «Не угодно ли Вам приобрести переписку Дмитрия Ивановича и за какую цену?», «Сможете ли, захотите ли Вы дать мне работу?»

В следующем письме – хорошее настроение. «Спасибо! Вы меня поняли. Ну, как же можно не быть друзьями, когда мы так прекрасно понимаем друг друга через 17 лет разлуки, издали! Заранее благодарю за книжки и брошюры о Никоне, Морозовой, Аввакуме, но так как Вы мне предоставили carte blanche выбирать из двух вещей ту, над которою я охотнее поработаю, то я на первый раз возьму “Сагайдачного”, ибо он короче и представляет больше исторической яркости, больше бытовых картин, да пословный массив не такой, надрывающий душу. Если бы Вы захотели совсем ублаготворить меня и прислали бы мне что-нибудь о Сагайдаке, чтобы ярче обрисовывало его личность, я сказала бы Вам глубокое спасибо; ежели ничего такого нет, то придется довольствоваться наличным материалом, который можно вытянуть из Мордовцева. Прости ему Бог!»

И опять напасти обрушиваются на бедную женщину. «У меня большое горе – дитя заболело, боюсь, не серьезно ли», – пишет Вера Ивановна. В другом письме сообщает: «Я серьезно думаю уехать и, если возможно, убраться в Петербург. Скажите что-нибудь на этот счет». Павленков отговаривал ее от такого шага – без заработка, без поддержки непросто ей будет на новом месте. Обещал предоставлять ей работу в год рублей на шестьсот. В письме от 2 сентября 1886 года Вера Ивановна обижается: «Могли съездить в Москву и Нижний, а не могли приехать на свидание со старым другом в Варшаву? Стыдно и нехорошо!» А это письмо уже после их встречи в Варшаве: «Долго я раздумывала, писать Вам или нет; раздумывала потому, что после нашего свидания в Варшаве Вы совсем забыли меня, пропали без вести, несмотря на обещание переписываться, с горизонта». Еще в одном письме – просьба прислать по два красивых экземпляра ее перевода детских книжек – «Приключение сверчка» Э. Ш. Кандеза и «Через дебри и пустыни. Скитания молодого беглеца» С. Ворисгофера. По одному для дочери, «у которой нет маминого перевода, чем она очень обижена»; другие – в подарок детям одних добрых людей.

А в этом письме о болезни дочери, о совете врача отправить ее в деревню, на свежий воздух, об отсутствии средств: «Как Вы думаете, нельзя ли мне опять через пять лет обратиться к Литературному фонду. Будьте добры, не откажите ответить. Я совсем одинока…»

Деньги Павленков выслал тотчас же. Через несколько дней Вера Ивановна сообщала, что 2 мая отправила девочку в Александрию под Варшавой, где служил и жил племянник ее Сокольников с матерью. Кстати сказать, добавляла Вера Ивановна, «сестрой знаменитой мадам Маркович». Веру Ивановну тревожит теперь ее долг, и она просит работы, чтобы расплатиться.

И словно снова переносится в Санкт-Петербург середины шестидесятых. Когда они шутили, спорили и были счастливы… «Не забудьте, – пишет Вера Ивановна, – что и мы, Писаревы, потомственные дворяне с Дмитрия Донского. Это смешно, несовременно и недемократично, но я дорожу своей дворянской традицией и гербом».

Флорентий Федорович отобрал два письма, удобнее устроился в кресле и стал перечитывать их. Одно письмо из самых первых в их переписке. Выполнив просьбы Веры Ивановны, Флорентий Федорович сообщал ей об этом достаточно сухо, по-деловому. Она почувствовала эту отчужденность. И в ответ вылила свою исповедь… Лишь в конце смогла сдержать себя…

«…Ваше последнее письмо, весьма суровое, так живо напомнило мне того Павленкова, с которым мы читали “Дым”, исправляли у Черкасова корректуры “Физики” Гано, гуляли в Рождественскую ночь по Крестовскому острову, возвращались в белые, краткие весенние ночи с Большой Мещанской на Большую Итальянскую, с которым читали по частям, мысль за мыслью, аргумент за аргументом незабвенную защитительную речь о сочинениях Писарева, что 17 лет будто не бывало. Я встретила в Вас во всей прежней полноте все, чем я в Вас дорожила, что было в Вас хорошего – редкий, светлый, острый и гибкий, как дамасский клинок, ум, кроме того, женски-нервную впечатлительность, превосходящую, пожалуй, даже мою, крайний идеализм, потому что Вы идеалист с ног до головы, несмотря на отрицание всего внеестественного и всех мифологий и космогоний, умственную страстность, доходящую до самозабвения и… сказать ли? Нет, лучше не скажу, ибо это завело бы меня слишком далеко…»

…Флорентий Федорович не читал, а словно слышал голос своей любимой. Как же я мог упустить свой шанс? Почему не был настойчивым? Ведь она любила…

Но… старого не воротишь. Вот и Вера Ивановна пишет об этом. Правда, уже десять лет спустя после восстановленных отношений.

«Спокойствия я Вам не желаю, ибо, ведь Вы все тот же, который:

“А он, мятежный, ищет бури,

Как будто в бурях есть покой”.

А ведь была и “струя светлой лазури”, был “луч солнца золотой”, да все это, как говорил Митя, было, да сплыло, да быльем поросло».

От писем мысли перенеслись к событиям их сегодняшнего сотрудничества. 3 октября 1898 года типография М. Я. Минкова представила в цензурный комитет, в соответствии с действующим порядком, требуемое число экземпляров книги «Иезуиты, их история, учение, организация и практическая деятельность в общественной жизни, политике и религии», которая была переведена Писаревой и издана Павленковым.

Тут же последовало распоряжение задержать печатание до особого распоряжения. Цензор Пантелеев принялся за изучение труда. Он настрочил восемь страниц убористого рукописного текста соображений, но не мог признать книгу предосудительной. Цензурный комитет согласился с его мнением и в отношении в Главное управление по делам печати писал: «…Цензор Пантелеев доложил комитету, что это сочинение имеет за границею довольно большое распространение, судя по тому, что настоящий русский перевод сделан с 6-го издания, но на русский язык является впервые отдельною книгою, а в выдержках для характеристики было помещено в №№ 72, 73, 74, 77, 80, 84 и 88 газеты “Церковно-общественный вестник” за 1874 год. Сочинение это представляет подробную историю ордена иезуитов и такое же изложение их вредного учения, а общий характер сочинения есть осуждение последнего. На стр. 247 автор так характеризует учение иезуитов: “История ордена производит впечатление истинной трагедии. Великие заслуги, которые он оказал папству, развили его гордость до размеров дерзости; опьяненный успехами, он стремится к господству над церковью, старается навязать ей свое учение; старается уничтожить традиционный строй церкви; он искажает и извращает древнюю веру; портит чистоту нравственного учения и оказывает разлагающее влияние на духовную жизнь своего времени; он распространяет самые грубые, самые нелепые суеверия и проповедует внешнюю, мертвую нравственность. Внеся нравственное разложение в область церкви, орден подрезает те корни, которые она пустила в сердце общества и, поддерживая внешним образом ее господство, он подорвал самые глубокие ее основы: св. Духа и дочери Троицы. Она была не только первою поверенною и сотрудницею Троицы, но и самою чистою ее представительницею. Без Девы Марии Бог не был бы в состоянии создать мир, потому что если бы она не приняла благовестив архангела Гавриила, то Сын не смог бы сделаться человеком, следовательно, человечество не было бы спасено и Бог не создал бы Вселенную, чтобы не отдать проклятию весь человеческий род” (ст. 192)». Цензурный комитет представлял Главному управлению по делам печати решать судьбу книги. И оно вскоре сообщило, что книга «может быть выпущена в свет».