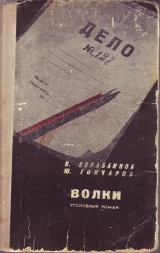

Текст книги "Волки"

Автор книги: Владимир Кораблинов

Соавторы: Юрий Гончаров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Ножи сеньора Пазиелло

Итак, полдня растрачено… А толку?

В самом деле, мысль совершенно шалая! Фантазия, не больше. Почему он так в нее поверил? Ведь она ни на чем не основана, решительно ни на чем, ни из чего не вытекает. Ну, что представлял собою этот Яшка Мухаметжанов? Полуграмотный тип, не получивший никакой шлифовки, никакого воспитания, мелкий жулик, польстившийся на несколько ящиков вермишели в плохо запломбированном вагоне… А ведь Извалова неоднократно подтвердила, что Леснянский производил впечатление вполне образованного и культурного человека… Где бы Якову превратиться в такового, если даже он жив и здравствует, – при его-то наклонностях к водочке, при его страстишках?.. Один был ему определен его склонностями и свойствами путь – вниз, только вниз, по наклонной, но никак не вверх… Да и все прочее у этих двух людей, которых он так произвольно соединил, не имеет никакого сходства… Нет, надо эту дикую идею отбросить ко всем чертям, забыть и больше не вспоминать!

Но тогда – что же? Возвращаться? Ни с чем?

Стыдно… У него еще не было провалов.

Нет, каков талант этот Леснянский – все-таки надо признать! Так мастерски все обтяпать, мастерски смыться… Прямо бесплотный дух какой-то! Можно даже подумать – просто пригрезившееся Изваловой видение… Ну, где его, сатану, искать? Где оно в данный момент обретается, это видение? Страна огромна… В Петропавловске-на-Камчатке? У стен древнего Самарканда? В Торжке?

Так почему же все-таки Леснянскому понадобился адрес Елизаветы Петровны Мухаметжановой? Если он не бывший ее муж, может быть, пожелавший покончить с беспокойной своей жизнью бродячего авантюриста и на склоне лет вернуться под сень некогда родного дома, то по каким причинам мог он интересоваться местопребыванием немолодой, решительно ничем не примечательной, абсолютно заурядной женщины, не имеющей ни в каких городах родственников и знакомых? Что он хотел, Леснянский, запрашивая адрес Елизаветы Петровны? Вступить с ней в переписку? О чем? Разыскать ее лично? Открытка из кугуш-кабанского адресного бюро провалялась у него в кармане месяца два. Да уже прошло больше месяца, как покинул он Извалову. За три с лишним месяца он не написал Мухаметжановой и не заявился к ней. Что это означает? Что имевшиеся у него намерения отпали? Или он еще не собрался их осуществить? Когда же он соберется? Через месяц? А может быть, и через год?

Надо вот что: взять с Мухаметжановой подписку – немедленно заявить в милицию, если она получит какое-либо письмо или к ней придет человек, похожий на изваловского мужа…

На таком решении и остановился Костя, доедая политые соусом биточки за грязноватом пластиковым столом в кафе «Ландыш» на главной городской улице, в близком соседстве с недостроенным универмагом. Сквозь аквариумное стекло стен во всех подробностях был виден его серый сквозящий каркас, на котором, чтобы скрасить не слишком приглядный вид, алели полинявшие рекламные щиты. Они призывали «летать самолетами» Аэрофлота, проводить свои отпуска на курортах Черноморского побережья, копить деньги в сберегательных кассах. «Накопил – и машину купил!» – улыбался молодой человек безукоризненной наружности, одной рукой держась за «Волгу», а другой показывая прохожим сберегательную книжку.

До чего же шумное, бестолочное место было кафе «Ландыш»!

Точно поезд на стыках рельсов, взвывая, непрерывно громыхала возле входных дверей электрическая кассовая машина, выпуская из своего чрева полуметровые, лилового цвета ленты с талонами на борщи и супы-рассольники, биточки и котлеты, компот и кофе.

Костя, войдя, даже не стал глядеть в меню, зная, что это совершенно излишне, что общественное питание давно уже доведено до полного совершенства и на всех параллелях и меридианах от Бреста и до Курильских островов можно встретить только один и тот же недлинный перечень неизменных блюд, абсолютно схожих своими вкусовыми качествами.

За столиками в потной тесноте, скученности галдела разномастная жующая публика. Во всех других кафе и столовых города в целях насаждения трезвенности продажа и распитие вина категорически и безоговорочно запрещались, «Ландыш» же представлял исключение из правил, сухой закон здесь не властвовал, толстая буфетчица за стойкой расторопно отмеряла по сто и по двести и как только ни пожелается, и потому посетители густо валили сюда в течение всего дня.

– …чего ты свистишь? Я сам по телевизору смотрел: Численко второй забил! – спорили за Костиным столом двое парней, по виду – студенты.

В их спор врывались реплики соседей:

– …а-а, говорю, ты, говорю, так? Ну, ладно, говорю…

– …да ты его видал, знаешь этого деятеля: сам – во, рожа – по потребности…

Люди вставали, уходили, на смену им тут же усаживались другие, не дожидаясь, пока со столов уберут объедки и грязную посуду, опрокидывали свои сто или двести, крякали, розовели лицами, поспешно тыкали вилками в закуску, и к мельничному шуму говора прибавлялись новые голоса…

«Надо хоть что-нибудь отсюда захватить для Витьки, – подумал Костя. – Курячью ногу, что ли… У них там в буфете одни кислые сырки да жидкий кофе. Однако вцепился парень! Да ведь и дело-то!.. Кто же это вылезал через окно? Но почему шпингалеты были опущены? Если Мязин был убит этим Иксом, скрывшимся через окно, то кто же замкнул шпингалеты? Может, Витька прав – Келелейкин насчет шпингалет ошибается? Тьфу!» – мысленно даже плюнул Костя, останавливая свои рассуждения. Далась ему эта история с Мязиным! Как будто у него своих забот нету… Пусть Витька ломает голову. Поломать тут есть над чем. Хотя бы над этими шпингалетами… Ведь что выходит: что Мязин не был убит тем человеком, Иксом, если закрыл за ним окно и опустил шпингалеты… Опять шпингалеты! Тьфу, чтоб они пропали!

Позади, за Костиной спиною, разговор велся не совсем обычный. Как видно, там располагались цирковые артисты, – шатровое зданьице цирка стояло неподалеку, и циркачи, репетирующие днем свои номера, случалось, тоже заходили сюда поесть. Сначала до Кости долетали обрывки фраз о Поддубном, потом что-то про Кио. Задев внимание своею музыкой, прозвучало имя какого-то Джованни Пазиелло.

Ах, нет, не какого-то… Вот он кто, оказывается, был: великий и неповторимый, глотатель огня, укротитель змей и многое, многое другое. Авторитетный голос с характерным грузинским горловым «ха» уверял, что теперь в цирке все донельзя измельчало, нечего смотреть, а сорок лет назад, когда гастролировал сеньор Пазиелло, у таких мастеров, как он, все было абсолютно чисто, без малейшего обмана, каждый номер представлял настоящий, иногда даже смертельный риск для артиста и его помощников. Все тело сеньора Пазиелло было покрыто рубцами и шрамами.

Хрипловатый грузинский голос, наполовину русский, наполовину азиатский Кугуш-Кабан, на карте генеральной кружком отмеченный не всегда… Джованни Пазиелло и чалдонское «чо» вокруг… Просто невозможно было удержаться и не поглядеть, кто это нашелся в Кугуш-Кабане – с памятью о некогда великом и знаменитом сеньоре Пазиелло, ученике флорентийских чародеев и индийских йогов.

Костя обернулся, но первым увидел Вальку Мухаметжанова, кладбищенского художника, сына Елизаветы Петровны. Валька допивал компот, запрокидывая голову и вытряхивая в рот из стакана яблочные дольки. Рядом с ним, сосредоточенно и туповато внимая, сидел примерно таких же лет парень с прыщеватой шеей. За столом помещались еще двое, спинами к Косте. Это были явно циркачи, но не артисты, а обслуживающий персонал; один был даже в замызганной кирпично-рыжей куртке униформиста с черной тесьмой на воротнике.

Они заслоняли говорившего, из-за их голов торчали только края широкой коричневатой кепки. Чтобы увидеть его полностью, Косте пришлось отклониться в сторону.

У Вальки и прыщавого, как понял Костя, хотя они и поддерживали разговор, знакомства с остальными за столом не было, и присутствовали они случайно. Компанию же составляли цирковые униформисты и главенствовавший среди них довольно уже пожилой мужчина в поношенном пиджаке, обвисающем на узких плечах. От выреза воротника и едва ли не до самых глаз его чернела густая щетина, отросшая уже настолько, что ее без натяжек можно было считать бородой. На лице белели только полоска лба под козырьком фуражки, тонкий заостренный нос, да еще, резко контрастируя с чернотою бороды, голубовато, точно облупленные яйца, поблескивали белки крупных, выразительно-подвижных глаз.

На один только миг Костя и черный человек встретились взглядами, на один только короткий миг глаза черного человека задержались на Косте, но Костя уловил, что человек как-то странно вдруг осекся. Он как будто бы узнал Костю. И у Кости тоже мелькнуло такое чувство, что он уже видел когда-то бородатого, хотя было совершенно несомненно, что видит его впервые и никогда прежде этого человека не встречал.

Костя повернулся к своей тарелке, но тут же бросил еще один взгляд на задний стол. Ему показалось… Впрочем, он и сам не понял, что́ ему показалось, что́ это так воздушно, легкой, тут же истаявшей тенью скользнуло в подсознании…

Циркачи уже поднимались со своих мест. Загремели, взвизгнули по кафельному полу ножки отодвигаемых стульев.

Костя услыхал, как за спиною, передвигая стулья еще раз, кто-то пробирается по направлению к нему.

В следующий миг он почувствовал на своем плече руку.

Черноликий, ласково, радостно и вместе с тем тревожно-неуверенно поблескивая голубоватыми белками, стоял возле.

– Прости, кацо, не сердись, дорогой… Меня Арчил зовут. Авалиани Арчил. Вот посмотрел на тебя, вижу – знакомый человек, в Грузьи встречал. А где встречал, когда встречал – не помню! Все равно, дорогой, давай руки пожмем… Вместе вспомним! Кто в Грузьи хоть раз бивал – все друзья! Так у нас в народе говорят… Ты речь грузинскую панымаишь?

Незнакомец улыбался, ласковый, радостный свет лился из его темных бархатных глаз. Теперь Косте можно было совсем хорошо и близко его рассмотреть. Нет, он никогда не встречал этого человека. Теперь он видел это еще точнее.

– Вы ошиблись. В Грузии я не бывал никогда.

– Почему ошибся? Я не ошибся! Разве я пьяный? Это ты, дорогой, ошибся! – садясь возле Костимого столика на свободный стул, горячо сказал Авалиани. – Ты вспомни, дорогой! Два года назад в одном ресторане мы были. Музыка играла, ты так сидел, я так сидел… Я помню теперь, где было! В Сухуми это было! Ресторан «Абхазья»!..

– В жизни не бывал в таком ресторане! – улыбнулся Костя.

– Я не пьяный, дорогой! Тогда тоже не был пьяный!

– Уверяю вас, это так.

– Почему так? – сказал грузин расстроенно. – Может, я забыл? Может, это другой был, не ты? Похожий? У тебя брат есть? Наверно, это брат твой был!

– И брата у меня нет.

– Как так? Почему?

Авалиани теперь был совершенно расстроен и огорчен.

– Плохо, плохо!.. – сказал он, покачивая головой. – Значит, я старый стал, забывать, путать стал… Ай-ай-ай! Где же ты живешь тогда, дорогой, где твой дом?

– Далеко, – усмехнулся Костя. Навязчивость незнакомца надо было уже как-то пресечь. Ну, обознался, выяснил – и отходи, хватит трепать языком!

– Ростов? Баку?

– И не Ростов, и не Баку. В Саратове живу, – сказал Костя первое, что пришло на ум.

– Саратов? Где такой город – Саратов? А, Саратов! Большой город Саратов? Больше Боржоми?

– Откуда же мне знать? Ведь я в Боржоми не бывал.

– Есть цирк?

– Конечно, есть. Вы служите в цирке?

– Профессья! Совсем малшык был – ух, наездник лихой был! Руку ломал, ногу ломал… Постарше стал – других учил, другим помогал. Теперь старый стал – все равно при цирке служу. Жены нет, детей нет, дома нет – куда идти? Что делать?

– Я слыхал, вы там про какого-то итальянца вспоминали…

– Пазиелло? О, великий артист был! Таких теперь артистов нет. За чистое золото не купишь! Па-зи-е-лло! – Авалиани даже прикрыл на секунду веки в благоговейном чувстве. – Его весь мир знал! Джованни Пазиелло! Ух, какой был мастер! Он малшык возьмет, на манеже к доске поставит, на тридцать шагов отойдет, вынет нож… вот такой нож, кинжял! Р-раз! Как молния из тучи сверкнет! На два вершка в доску нож, вот так от уха, – приложил он к собственному уху грязный палец с сине-черным ногтем. – Стоит малшык, кругом весь ножами обтыкан, одежда прибита, сам живой-здоровый, капли крови, царапины нет! Скажи мне, ты видел теперь таких артистов? Приходи любой цирк, посмотри – разве это цирк? Для бабушик, для дедушик это! Вот тогда был цирк: смотришь – как на огне весь горишь! А теперь горишь, только когда на львов смотришь. Ты видел в нашем цирке львов?

– У вас даже львы есть?

– Львы! Пантера есть! Черная пантера! Приходи, не пожалеешь. Или ты занятой человек? У тебя много дел? Ты здесь по службе?

Кажется, Авалиани был намерен вести с Костей долгую беседу.

– В гостях, у тетки, – сказал Костя.

– Разве она тебя не любит?

– Почему не любит?

– А почему ты сюда пришел? Она тебе кушать не дает? Она у тебя плохая, тетя?

– Почему же? Хорошая. Она на работе днем, ей некогда готовить.

– Племянник приехал, а тетя на работе? Тетя выполняет план, а племянник ходит голодный? Почему такие нравы, скажи мне, дорогой? Кому от них хорошо? Тете хорошо? Тебе хорошо? Для чего люди живут – для жизни или для плана? Посмотри, как у нас, в Грузьи: родной человек в гости приехал – барашка рэжут, лаваш пекут, вся семья, все соседи, знакомые три дня вино пьют, танцуют, песни поют… Вот как у нас, когда родной человек в гости приехал!

– Вот видишь, три дня. А я в гостях уже больше Тетка моя уже и попела, и поплясала…

– Все равно – нэ хорошо! Нэ хорошо, дорогой мой, нэ так надо!

Авалиани в азарте темпераментно взмахивал руками, лицо его было необыкновенно подвижно; удивление, досада, гнев, пафос, сочувствие, снова удивление, снова пафос сменялись в одну минуту по нескольку раз. Одно только не менялось, оставаясь все время при нем – то не понятное тревожное напряжение на самом дне его глаз, с которым он подошел к Косте и которое Костя почему-то заметил прежде всего, прежде улыбки, прежде радостного сияния лица, даже можно сказать и так – прежде его самого, Арчила Авалиани…

Что-то ему было от Кости надо, была у него какая-то своя цель, не случайно, не просто так вздумал он подойти… Костя вдруг ощутил это с несомненностью, в одну из секунд, в паузе между сменою выражений в лице и в глазах Авалиани поймав эту его внутреннюю тревожную напряженность, не заслоненную в эту секунду ничем другим, ни с чем другим не смешанную и проступившую совсем отчетливо.

Он еще раз пошарил в своей памяти, пытаясь установить, приходилось ли когда-нибудь прежде встречаться с этим человеком, и снова ответил себе – нет, никогда, несмотря на стойкое ощущение, что цирковой служитель ему каким-то образом, почему-то все-таки знаком…

– Погулять приехал – значит, гулять надо, развлекаться надо! – убежденно, запальчиво сказал Авалиани. – Почему так скучно гуляешь? Ресторан идти надо, девочек пригласить. А ты в кафе сидишь, котлеты, панымаишь, за тридцать копеек ешь! Компот пьешь! Вино пить надо!

Какой-то посетитель, держа в одной руке тарелку с макаронами, а в другой стакан кофе, приблизился к столику, оглянулся по сторонам, – все места вокруг были заняты, хмуро спросил у Костимого собеседника:

– Вы что, поели уже?

– А что такое, дорогой? – резко вздернул голову Авалиани.

– Место занимаете, вот что. Если поели, так…

– Какое тебе дело, послушай! – взорвался Авалиани. – Что ты тут порядки наводишь? Я друга встретил, ты панымаишь – друга! Иди, иди, пожалуйста, туда, – махнул он рукой в сторону. – Там есть место, садись там, ешь свои макароны, не мешай нам с другом говорить! Какой народ, панымаишь ли! – возмущенно сказал Авалиани, провожая гневным, пылающим взглядом парня с макаронами. – На Кавказе пришел в кафе – сиди, говори, пожалуйста, хоть целый день говори, никто тебе слова не скажет… Настроения тебе не испортит… А тут, панымаишь!.. Пойдем, дорогой, отсюда, – сказал он Косте, как будто они действительно были друзьями, давно не виделись и вот наконец состоялась их встреча. – Пойдем в ресторан! В «Тайгу»! Посидим, поговорим по душам, совсем как в Грузьи. Ты не смотри на мой пиджак, на брюки мои… Я могу другие надеть. Платить я буду, ты моим гостем будешь!

– Арчил, время! – нетерпеливо окликнули из дверей. Приятели его, оказывается, не ушли, покуривали наружи.

Вся фигура Авалиани вмиг приняла страшно скорбное выражение.

– Панымаишь – работа ждет! – сказал он Косте удрученно. – Забыл, панымаишь! Приходи сегодня в цирк, дорогой. Посмотришь представление, дрессированных львов посмотришь… Ай-ай-ай! Какие львы! Из Германской республики! Билет не покупай, я тебя встречу, на место посажу. Хорошее место будет, доволен будешь. Приводи свою тетю, ее посажу. Я все могу! Арчил Авалиани все может! Приходи, дорогой, очень тебя прошу! Потом вина выпьем, поговорим. Тебе интересно будет. Мне интересно будет. Всем интересно будет! Я тебе свою жизнь расскажу. Такой жизни ни у кого больше нет. Никто тебе не расскажет!

– Когда там у вас начало, в полвосьмого, что ль? – вытирая бумажной салфеткой губы, спросил Костя.

Он уже знал по опыту, что к инстинкту следует относиться с доверием. А инстинкт подсказывал, что надо, обязательно надо принять приглашение этого десять минут назад возникшего перед ним незнакомца. Что-то оно обещает, что-то оно обещает!..

– В семь тридцать, дорогой, в семь тридцать. Приходи непременно. Я буду ждать!

«Вразуми, мати-владычица!»

Часом позже оперуполномоченный Ерыкалов вводил в кабинет Баранникова гражданина Мухаметжанова Валентина Яковлевича, тысяча девятьсот сорокового года рождения, беспартийного, холостого, служащего в качестве художника-плакатиста при Кугуш-Кабанском городском кладбище.

А еще через полтора часа, то есть около пяти пополудни, потный, бледный, с выражением плохо скрываемого отчаяния на красивом байроническом лице гражданин Мухаметжанов Валентин Яковлевич стучался в плотно прикрытый ставень Олимпиадиного дома.

Он стучался не с улицы, а со двора, куда проник через малую, зажатую между сараями калиточку, что вела на огород.

Ему не сразу открыли. В этом доме никому не открывали сразу. Тут существовали условные тайные стуки, подглядывание в ставенные щели – что за человек пожаловал, длительные переговоры через запертую дверь, прежде чем хозяйка решалась отодвинуть тяжелый дубовый засов такой несокрушимой крепости, что хоть бы и на конюшню – так впору.

– Колька не вернулся? – спросил Валентин, едва переступив порог Олимпиадина жилища.

– Колька-то? – насторожилась старуха. Она стояла в дверях полутемных сенечек, загородив проход, видимо, не собираясь впускать нежданного гостя в горницы. – Нет, не вороча́лся будто… а чо?

– Погорели мы с ним, тетя Липа! Засыпались!

– Пошто на всю улицу зева́шь, дурна голова! – прошипела Олимпиада. – Айда в горницу, кажи, чо стряслось-от? Прибыл откудова сим часом? Да ты сядь! Сядь! – прикрикнула она. – Затростил одно, право, ну – погорели, засыпались… Толком говори!

Властный окрик Олимпиады подействовал. И хотя лицо Валентина все еще кривилось от только что перенесенного потрясения, в нем уже явственно проступали черты некоторой осмысленности, и даже какая-то хитринка на мгновение мелькнула в узком разрезе беспокойно бегающих глаз.

– Да что, тетя Липа, – сказал он, покосившись на ярко, ало пылающие лампады перед черными древними иконами, – вы ж знаете…

– Не тяни! – скомандовала Олимпиада. – Говори разом: донес, чо ли, кто?

– Да нет, тетя Липа, никто не донес, тут другое вышло… Меня, тетя Липа, сейчас в прокуратуру к следователю тягали, спрашивали – где ночью были с Колькой…

– А ты чо? – вскрикнула Олимпиада.

– Да что… Я ему: нигде, мол, не были, Колька в Верхню Пристань уехал, а я дома спал. «А, – кричит, – на Верхню Пристань уехал? Дома спал? А это, – кричит, – что?» Да в рыло мне вот эдаку булыгу тычет. «Нам, – кричит, – все известно – какая у вас была забота! Не было Кольки ночью на Верху, вы с ним, – кричит, – вот этой булыгой дяденьку родного убили!»

– Оссподи! – Олимпиада так и села. Плотно сжатые губы приоткрылись. – Оссподи! Ироды проклятые! Все то бы вам души християнские терзать, все-то бы вам, ненасытным, людей пилатить! Коль пошло́ на то – жизни не пожалею, грех приму на себя великой, а не бывать по-ихому! Не отымете вы от меня чадунюшку мою, Миколушку мово ненаглядного! О-о-о! – в голос завопила старуха, валясь на колени перед черными, красновато озаренными иконами. – Вразуми, мати-владычина! Вразуми!

Так по-звериному страшна, так непривычно жалка была она в своем бабьем исступлении, в своем материнском горе, что даже робость охватила кладбищенского художника. Он кинулся было бежать, но грозный окрик «Стой!» настиг его у двери и словно гвоздем пришил к порогу.

– Стой! – подымаясь с колен, сказала Олимпиада. – Куда бежишь, дурашка? Слушай меня: ежели, борони бог, опять пытать зачнут, запрись, на прежнем стой, говори: не знаю, не ведаю. Про то, где с Миколушкой были, – молчок. Под огнем, под секирой – отпирайся, слышишь? Благодарю тебя, мати-владычица небесная, что вразумила меня, неразумную!..

Истово, с просветленным лицом снова опустилась на колени. Трижды, касаясь лбом чисто выскобленных досок пола, поклонилась образа́м, а поднявшись на ноги, строго сказала Валентину:

– Иди!