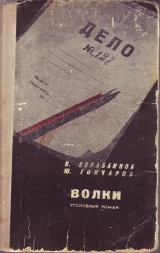

Текст книги "Волки"

Автор книги: Владимир Кораблинов

Соавторы: Юрий Гончаров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Владимир Александрович Кораблинов, Юрий Даниилович Гончаров

Волки (уголовный роман)

Окраска волков в основном серая, поэтому они мало заметны в сумерки, когда выходят на добычу.

БСЭ, т. 8, стр. 623.

День первый

Последний день Афанасия Мязина

– Это не сушчественно! – пронзительно кричал Писляк. – Это не сушчественно! Это упрамство! Это с вашей стороны больше ничего, как упрамство!

Он привскакивал со стула, растопыренными короткими пальцами мельтешил перед усталыми глазами старика, сучил кривоватыми, обутыми в тонкие хромовые сапожки ногами.

Кричали все: и темная, большеротая, носастая, похожая на ворону Олимпиада, и рыженькая Антонида, и провонявший грибною плесенью дядя Илья. Но Писляк всех громче и всех противней. Его резкий характерный выговор сверлом буравил у виска черепную кость.

Плоская, с глазами-щелками, с торчащими, как самоварные ручки, лопушистыми ушами физиономия Писляка всегда кого-то напоминала Мязину – то ли из множества виденных за долгую жизнь людей, то ли из прочитанного давным-давно, возможно, еще в отрочестве, но кого – он так и не мог припомнить.

«Ох! – простонал Мязин, поеживаясь. – Вот денек…»

Они никогда не баловали его своим вниманием, но сегодня вдруг все собрались («весь мязинский помет», как говаривал покойный папаша) поздравить с днем рождения, с семидесятилетием, – обе сестры, зятек Писляк, дядюшка Илья Николаич… Олимпиада так даже сына прихватила – для большей торжественности, что ли. Сидел Колька, громадный, молчаливый, весь налившийся кровью, в моряцкой фуражке на белых льняных кудрях, разглядывал узловатые ручищи с синими наколками (якорь и цепи на одной и голая девка со щучьим хвостом – на другой), в разговор не вмешивался. Иногда дружелюбно даже подмигивал: «Держись, мол, дед, не сдавайся!» Привыкшему на своих плотах к речному простору, к ветру, к вольной жизни сплавщика, Николаю было явно не по себе от этой душной низкой комнаты, от визгливых, злобных выкриков, от всего того бессмысленного и жестокого, что происходило возле больного Мязина.

А происходило вот что.

Старик пенсионер, некогда блистательный герой гражданской войны, вдруг заболел, слег в постель и, как все редко болеющие люди, испугавшись смерти, составил завещание. И вот то, что он вдруг заболел и сделал какие-то предсмертные распоряжения, а главное, то, что родственники оказались обойденными, обиженными этими распоряжениями, – вот это-то и привело их всех в мязинский дом, как будто бы для того, чтобы поздравить больного с днем рождения, а на самом деле – чтобы уговорить, принудить переписать завещание.

Весь день шумели родичи.

– Упрамство! Упрамство! – долбил Писляк.

– Грех тебе, Офоня! – зловеще, как над покойником, вычитывала Олимпиада. – Великий, братец, грех, непрощенной, незамолимой… Единоутробных забвение, кореня своего непочитание…

– Мы ль о тебе не пеклись, – взвизгивала Антонида, – мы ль не радели тебе…

– Дом-от кто наживал? – черным шмелем гудел Илья. – С родителем-то твоим, а? Кто, спрашиваю? Фирма-от как писалась? Братья Мя-зи-ны!

Взъерошенный, с черно-седыми космами на крутом загривке, с овчинными смоляными бровями, жилистый, крепкий, не по годам легкий в движениях, он походил на старого матерого волка, все еще не уступающего молодым, все еще пытающегося верховодить стаей… Мязину казалось, что у Ильи и глаза-то временами загораются дикими волчьими огоньками…

Он молчал, поглядывал на всех: волки!

Олимпиада – узколицая, в монашеском, сколотом под острым сухим подбородком платке, надвинутом на лоб низко, до самых сросшихся у переносья бровей…

Антонида – неукротимо-злобная, яростная, с жиденькими, растрепавшимися из-под шали, грязновато-желтыми волосами…

Писляк, ее муж, директор кладбища, прохвост, темный деляга, продажная шкура…

Волки! Волки!

Один Николай – человек: и часу не просидев, вскочил, крякнул:

– А ну вас всех к богу! – и, грохоча сапогами, пошел к двери. Сослался на то, что к вечеру надо собраться, поспеть на буксир, идущий в верховье за плотами.

Он ушел, а остальные еще долго сидели возле старенького продавленного дивана, на котором полулежал Афанасий Мязин, когда-то гроза басмаческих шаек, кавалер двух орденов Боевого Знамени, тех, что еще носили на пунцовых бантах, похожих на диковинные розаны.

Чего только не выложили ему родичи!

Безжалостно топтали имя сына – Гелия, шипели, что порешит отца за то, что погубил, старый дурак, его, Гелькину, служебную линию…

– На свяшченное отцовское звание не поглядит, шченок! – кричал Писляк.

– Бери-ка, Офоня, перо, – ровно читала Олимпиада. – Духовну-то пиши по справедливости, по-божецки…

– Кипеть ведь в котлах-то адовых! – встревала неугомонная Антонида. – Кипеть! Шлём-от носил, звезду пятиконечну…

– Концов-от пять! – стращала Олимпиада. – Кои суть что? Поразмысли-ка: любострастие, сыроядение, богоборство, греховно мечтание, анафемска слава… Бесовска печать – вон чего!

Мязин усмехнулся: помнят, не прощают! Любострастие – что невенчанный жил с покойной женой, сыроядение – что по совету врача пил кумыс, богоборство – что икон в доме не держал… Греховное мечтание и анафемская слава были непонятны. «Наверно, картины и книги», – подумал Мязин.

Пусть даже в кратком сне забыться б сейчас, вычеркнуть из сознания эту комнату, этот бестолковый шум…

Но нет!

– Не сушчественно! Не сушчественно!

– Один ведь живешь-от… на отшибе…

– Не ровен час – ночным делом-то…

– А ты – по-божецки, по справедливости!

– Фирма-от как писалась?

– Звезда пятиконечна… Поразмысли-ка!

Вонища. Духота. Ладанные зернышки в кармане Олимпиады. Кипарисовый дух лёстовочных ремней. Антонидина помада – из-под шали. Запах грибного варева, пропитавший засаленную телогрейку Ильи…

Разошлись в сумерках, так ни до чего и не договорившись, но пуще прежнего накормив злобу, разбередив душевные болячки.

И остался Афанасий Мязин один.

Ни мирный треск сверчка-чурюкана, ни ровный сонный шепот вечернего скоротечного дождя, ни уютные потемки обжитого милого дома не принесли успокоения. Рваными кусками лиц, слов, жестов мелькал перед Афанасьевым тусклым взором прожитый день. В темных углах комнаты то появлялись, то исчезали странные плоские тени: тень Писляка, тень Ильи, тени сестер.

И это были они и не они. Глаза мерцали в загустевшей темноте зеленоватыми огоньками.

«Волки…»

Тут слеза навернулась, страшно сделалось умирать. И жалко, до боли стало жалко отдавать этим плоским уродливым теням дом, где столько светлых, счастливых пережито минут, книжные шкафы, картины, коллекции, чертежи запатентованных и незапатентованных изобретений, вышку на крыше – бельведер, на котором стоит телескоп, – ну, не бог весть какой, не пулковский, конечно, а все же приближающий Луну к городу Кугуш-Кабану настолько, что черная россыпь кратеров и горных цепей – словно бы за окном, рядом…

Так, не то сидя, не то лежа, уже в полной ночной темноте и задремал Афанасий Мязин, во сне наконец вспомнив, кого напоминал Писляк: человека-свинью, злобную, коварную тварь из давным-давно прочитанного романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро».

Грибоварня

В частом ельнике, черневшем угрюмо и даже зловеще, вечерний сумрак почти перешел в ночь, и Костя потерял тропинку окончательно.

Вот и короткая дорога! Надо же было послушаться Елизаветы Петровны! Это только местным здесь ходить. Тропинка-то на поверку оказалась и не тропинкой вовсе, а так – едва заметный глазу следок по мху и травам. Пошел бы он той, уже ему знакомой проезжей дорогой, какой шел к Елизавете Петровне в пионерский лагерь, – давно уже был бы в городе.

Ишь, чащоба-то вокруг! Медведь, конечно, не задерет, а вот в трясину какую-нибудь ухнуть с головой – очень даже просто…

Издали послышалось что-то похожее на короткий паровозный гудок. Не тот ли это самый паровичок, что ползает с платформами среди куч ошкуренных бревен по территории кугуш-кабанской лесопилки? Или это всего-навсего слуховой мираж?

Крупная, не знакомая Косте птица, уже устроившаяся на ночлег и потревоженная его шагами, сорвалась с дерева и с тяжелым шумным махом крыльев, низко над землею, мелькнула в древесную чащу на таком близком расстоянии, что Косте даже показалось, будто чем-то расплывчатым и темным его ощутимо-мягко мазнули по лицу.

Еловый лес не редел, напротив, становился все непролазней: чтобы двигаться, приходилось с силою продираться сквозь сомкнутые колючие лапы, с треском ломая сучья.

Костя догадывался, что идет неправильно, что лесное эхо исказило звук, обманно поманило его не туда, куда надо, вот что оно такое – северная лесная глухомань! Где-то совсем неподалеку город с многотысячным населением, с телефонами и радио, электрическим светом, трубами промышленных предприятий и всем иным прочим, чему полагается быть в каждом нормальном благоустроенном городе, а он, всего в нескольких верстах от него, схвачен в плен совсем еще дикой, не знающей человеческой власти природой.

Все в нем было уже готово к тому, что он так и будет бесконечно брести сквозь колючие заросли по хрусткому валежнику и хлюпающим болотным мхам, не находя дороги, жилья, человеческого следа, когда сквозь листву и сучья потянуло горьким смолистым дымком.

Пройдя еще немного, он разглядел и оранжевый блеск огня.

Большой, жарко полыхающий костер лизал днище громадного котла. Отсветы потрескивающего пламени вспыхивали и притухали на грудах ящиков и бочек, наваленных по сторонам, розовато красили мшистую крышу бревенчатой избушки, приткнувшейся у края поляны. Два человеческих силуэта шевелились возле котла. Костя вгляделся, заслоняясь от света ладонью. Укутанная рваной шалью, малорослая сутулая бабка в черном до пят сарафане и взъерошенный, с космами на загривке старик ходили вокруг пламени, жердями подсовывая под днище котла пылающие поленья. Сухие, в беспорядке разметанные клочья волос на стариковой голове огнисто блестели. Казалось, в них тлеют искры, разлетающиеся от костра в окрестную черноту, и старикова голова вот-вот вспыхнет таким же жарким пламенем, какое струилось с земли от толстых суковатых поленьев.

Странным, даже каким-то нереальным представилось Косте зрелище вдруг открывшейся ему поляны, окруженной частоколом сине-черных высоченных елей, в мятущихся кроваво-красных отблесках, с чаном, клокочущим непонятным варевом, с черными и тоже производившими впечатление полной нереальности человеческими фигурами, двигавшимися вокруг пламени как-то до того необычно, что телодвижения эти можно было посчитать за медлительную беззвучную пляску или ритуальный обряд.

Ни на его «здравствуйте», ни на его вопрос о дороге в Светлогорск, то бишь Кугуш-Кабан, как звался городишко исстари и как упрямо, не приняв казенного переименования, продолжает звать его местное население, ни старик, ни старуха не промолвили ни слова. Так же размеренно подвигаясь вокруг костра, они продолжали молча шуровать уголья.

Костя понял, что ему остается только одно: терпеливо выждать, пока кострожоги сочтут нужным сами обратить на него внимание.

– Кому же это похлебка такая? – спросил он с любопытством, заглядывая в чан и тут же отшатываясь из-за сильного жара, опалившего лицо.

Он уловил, что молчащие старик и старуха, как бы вовсе не заметившие его появления и не кинувшие на него ни одного прямого взгляда, однако искоса и настороженно, с очевидным, но только искусно запрятанным интересом стараются его разглядеть.

Ну и сторонка! Ну и народец в здешних местах! Впрочем, их тоже надо понять: неведомый человек, с неведомой им целью вынырнул вдруг из тьмы леса…

– Кому ж, говорю, похлебка такая? – переспросил Костя, не смущаясь явным недружелюбием. После нешуточного страха, которого он в преизбытке поднабрался в болотистой, топкой чащобе, встреча даже с самою нечистою силою и то была бы ему в радость.

– Пошто похлебка! – невнятно, в себя, ответила старуха. – Не видишь, чо ли… грибы…

Костя уже и сам разглядел, что адова эта кухня посреди болот и глухого леса – не что иное, как прозаическая грибоварня. Сюда, на эту поляну, сборщики доставляют из лесу грибы – вон сколько их в корзинах возле весов. Каких только нет! Здесь их перебирают, моют, отбрасывают некрепкие, тронутые червем, в котле этом кипятят, потом засаливают в бочках и отправляют. Начальником всему делу – местная «Плодоовощ», а тут, на поляне, у котла и бочек, главный командир – взъерошенный старик. Это доложил Косте уже он сам, видно, найдя, что неприлично молчать далее с веселым и простым на вид человеком. Голос у старика оказался такой же глухой и надтреснутый, как и у старухи, как бы отсыревший в вечной мокроте нездоровых болотистых здешних лесов, и к тому же еще и шепелявый: старик не говорил, а скорее гудел с пришипом, совсем вроде того, как гудит мокрый от росы, тяжелый, крупный мохнатый шмель.

На втором десятке своих слов он попросил у Кости курева, разорвал сигарету, смешал на ладони табак с каким-то крошевом, которое достал из кармана замызганной телогрейки, и сладил из газетного обрывка крючок. Для прикура он откатил носком сапога от костра рубиновый уголек, свободно взял его пальцами, видно, совсем не чувствуя жара, и держал так чуть ли не с минуту, пока не разжег как следует свою самокрутку.

– Гриб ныне уродило, жалиться нечего… Да никудышний, язви его… С центера – пуд, самое многая, в дело, ну, полтора, а то – все сор, гнилье… Черва его грызет…

Разъеденные жаром и дымом веки старика под жесткими, будто проволочными бровями моргали болезненно. Ему, должно быть, перевалило уже за семьдесят. Но угадывалось, что в нем еще сидит немалая, крепкая и как-то недобро настороженная сила. Он даже к Косте не настроился приязненнее, хотя вроде бы уже и познакомились, и даже куревом Костиным он попользовался в свое удовольствие.

– Как же вы тут одни управляетесь? – тоже закуривая, посочувствовал Костя. – Вот эта бабушка – и весь штат? – кивнул он на старуху, которая тою же самою жердиною, какою шуровала уголья, мешала теперь в котле варившиеся грибы.

– Девки с городу приходят… А она – так… доброволка. Подсоблят. У ней свое дело. На острову церковь караулит. Круче, круче мешай, до низу самого штоб! – грубовато прикрикнул он на старуху. – Рушили церковь, рушили, убранство все посодрали, стояла кинутая, без призора, тащи каждый, чего хошь… Хоть всю, матушку, уноси, ежели осилишь… А теперь, вишь, кому-то в голову ударило – памятником объявили… Ей, Таифе, жалованье даже положено, тридцать два рубли в месяц. Огород дозволили вспахать. А там и караулить-то уж неча – все как есть пораскрадено… Народ-от нынешний какой? Прежде бога боялись, закон блюли, чужое уважали. А как пошло это… грабиловка эта самая… Человек наживал-наживал, старался, а у него – хап! А самого, без вины виноватого, с родного гнезда да как убивца какого – на самый край света… Да голодом, да неволей там морить… Ну? Где уж тут что сохранным будет… Бога отринули, закона истинного нету, сами закон пишут, какой сподручней… Тот-то закон был божецкой, им люди не один век жили, и отцы наши, и праотцы…

Маленькие глазки деда сверкали, отражая пульсирующее пламя костра. Ох, видать, крепкие и немалые обиды крылись в его ожесточенной, вынужденной себя смирять, но так-таки и не смирившейся душе! «Дай ему волю, – подумал Костя, – посчитался бы он за эти свои обиды, показал бы, какие еще зубы могут быть у старого волка!..»

Гудливый, с пришипом, голос его продолжал звучать в ушах, даже когда Костя уже далеко отошел от грибоварни по дороге к городу, которую указал ему старик.

«Илья!» – вспомнилось ему, как окликнула злого взъерошенного грибовара старуха, подзывая, чтоб пособил сунуть в костер тяжелую чурку. Уж не есть ли этот грибовар – Илья Николаич Мязин, родственник тех Мязиных, что проживают в городе, и, стало быть, имеющий родственную связь и с Елизаветой Петровной? Помнится, она говорила и про этого Мязина, Илью Николаича, бывшего до революции одним из владельцев лесопильной фабрики, потом потерпевшего от Советской власти, отбывшего ссылку и теперь тихо и незаметно доживающего жизнь на разных случайных заработках.

«Эх, дурак! – обругал в сердцах себя Костя. – Как же это я не догадался спросить! Голова замедленного действия… А еще – следователь!»

«Магдалина»

Афанасий Мязин проснулся от неприятного смутного ощущения какой-то опасности, еще не понимая отчетливо, во сне или наяву почудились ему эти шорохи, скрип в сенцах, чирканье спички о коробку, неуверенные шаги.

Приподнявшись на локте, он прислушался: темная тишина, спокойное бормотание старых, еще отцовских стенных часов. «Ох, нервишки! Темноты стал бояться, словно малый ребенок…»

Сел, нащупал ногами шлепанцы. Жалобно, мелодично пропела под тяжестью его тела диванная пружина, и тотчас из непроглядной черноты послышался знакомый бас:

– Живы, отче?

– Евгений Алексеич! – обрадовался Мязин. – Где вы там скрываетесь? Входите, дорогой…

– Свет можно включить?

– Ну конечно…

Щелкнул выключатель. Мязин зажмурился. Боже, какой хаос, какой ералаш! Стулья, отодвинутые от стен, оставленные как попало, сбитый, скомканный коврик, грязные следы на полу…

Громадный краснолицый старик в несуразно крошечной, словно бы детской, панамке на копне сивых волос стоял у двери, удивленно и чуть насмешливо разглядывая комнату.

– Нуте? – расставляя стулья по местам, спросил он. – Выдержали осаду нечестивых?

Мязин слабо махнул рукой.

– Содом и Гоморра! – продолжал старик, усаживаясь рядом с Мязиным на диване. – На все заречье звон, мязинское племя братана дерет… Срамотища!

– «Братана дерет»! – усмехнулся Мязин. – Метко сказано. Жестоко.

– Не поддались? – пытливо поглядел Евгений Алексеич.

Мязин молча покачал головой.

– Ну и расчудесно, что не поддались. А то я, сказать по правде, мало-маленько опасался.

– Чего опасались?

– Как чего? Не выдержите. Поддадитесь Писляку с сестрицами.

– Нако-ся! – сердито сказал Мязин. – Вот им, сестрицам!

– Хо-хо-хо! – словно в порожнюю бочку, забухал Евгений Алексеич. – «Вземь вервие и изгна их из храма»? Ну, ладно, – спохватился он, – ежели такое дело, завтра чем свет полечу к нотариусу. Скажу, чтоб зашел к вам исполнить формальности…

Мязин вынул из-под подушки довольно потрепанный кожаный портфель.

– Вот, – сказал он, – здесь все: и черновик завещания и перебеленный экземпляр.

– Ну, спаси вас Христос, почивайте себе на здоровье… Ох, люди! Гомо гомини люпус эст, – пророкотал старик, напяливая панамку. – Свет-то погасить или как?

– Не надо, – сказал Мязин, – все равно спать не буду, разгулялся… Послушайте! – окликнул он гостя, когда тот уже взялся за ручку двери. – Евгений Алексеич!

– Аюшки?

– Подойдите ко мне на минутку…

Старик вернулся к дивану.

– Что-то мне все ужасная гадость лезет в голову, – Мязин сконфуженно улыбался, отводя в сторону глаза. – Хочу вас, милый друг, попросить об одном… Хоть и неловко, право, да что ж поделаешь…

– Пожалуйте, без церемоний, – сказал Евгений Алексеич.

– Я понимаю, вам смешно может показаться… – Мязин искоса, тревожно поглядел на темные окна. – Пожалуйста, задерните занавески… Вот так.

– Нуте? – старик явно недоумевал. – Давайте выкладывайте.

– Возьмите к себе «Магдалину», – сказал Мязин.

– Что-о?! – Евгений Алексеич вытянул руки ладонями вперед, как бы защищаясь. – Да вы что, батюшка, в уме?

– Право, возьмите! – умоляюще прошептал Мязин. – Ну, хотя бы на нынешнюю ночь…

Какое-то время старики молча разглядывали друг друга.

– Вот что, отче, – наконец решительно сказал Евгений Алексеич, – любое дело справлю для вас, гору сокрушу, выше темени прыгну, но это… увольте, Афанасий Трифоныч! Наотрез увольте-с!

– Да поймите же, – с жаром заговорил Мязин, – тут вовсе не причуда моя, нет… Какое-то предчувствие, я и сам не смогу вам объяснить, откуда оно, ощущение неотвратимой беды… У меня на душе спокойней стало бы, если б вы унесли из дома «Магдалину»… До поры до времени припрятали ее у себя…

– Чепуха! – воскликнул Евгений Алексеич. – Ерундиссимо! Не врач, но диагноз ставлю безошибочно: расстроенное болезнью воображение. Да-с. Вот как-с. В жалкой мурье моей содержать этакую немыслимую драгоценность?! Господь с вами! Эко сморозили!

– Мне страшно, – сказал Мязин просто, – вот в чем дело. Ослаб я, друг мой. Смешно сказать – до двери не дойду, чтоб запереть за вами…

– Давайте, коли так, переночую у вас сегодня. Вот тут, у порога, и примощусь, яко Цербер мифический…

– Ну нет, зачем же вам беспокоиться… – Мязин, казалось, устыдился своей минутной слабости. – Не надо ночевать. Вы просто, голубчик, замкните меня снаружи… Вон он, замок, – на этажерке… И дело с концом.

– Вот и отлично! – обрадовался старик. – Спокойной ночи, приятных сновидений!