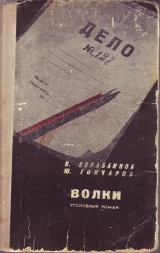

Текст книги "Волки"

Автор книги: Владимир Кораблинов

Соавторы: Юрий Гончаров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

«Надеюсь, вы примете во внимание…»

Знаменитый французский писатель Александр Дюма-пэр (по-русски сказать – отец) романы свои населял таким множеством героев, что подчас и сам не мог их всех запомнить. Чтобы, не дай бог, не напутать чего при таком великом многолюдстве, он заводил на действующих лиц учетные карточки, где обозначались внешность героя, возраст, черты характера и его, так сказать, должность в романе. Когда героя убивали (он редко умирал своей смертью), Дюма-пэр выкидывал соответствующую карточку вон, а если в действие вторгалось новое лицо – заводил новую. Дела у него таким образом шли преотлично, чему доказательством – неисчислимое количество сочиненных им романов.

Нечто подобное придумал в своем служебном следственном хозяйстве и Виктор Баранников. Если привлекавшихся по делу оказывалось не один, не два, а много, он вырезал для каждого картонный ярлык, в который точно так же, как и Дюма, заносил все необходимые по его мнению сведения, начиная с года рождения подследственного, круга его знакомств, образа жизни – вплоть до мелких страстишек и незначительных, на первый взгляд, особенностей.

Придя в свой кабинет, возле дверей которого уже дожидалась вызванная им Олимпиада, он первым делом вынул из ящика письменного стола пачку аккуратно нарезанных карточек и озаглавил некоторые из них.

Олимпиада Чунихина. Антонида Писляк. Писляк Митрофан Сильвестрович. Илья Мязин. Евгений Мировицкий. Келелейкин. Николай Чунихин (Олимпиадин сын). Гелий Мязин. Елизавета Мухаметжанова. Валентин Мухаметжанов.

М-м-м… Кто еще?

Вспомнив подкинутую Костей версию, написал: «Яков Ибрагимович Мухаметжанов».

Последняя карточка называлась: «Человек, вылезавший ночью из окна. Икс».

Стрелки настольных часов показывали пять минут девятого, когда позвонили из судмедэкспертизы.

– Да? – сказал Виктор в трубку. – Как? Как вы говорите? Трещина? Ну что ж, этого и надо было ожидать… Да-да… Конечно. Камень? Пришлите, пожалуйста. Спасибо.

Он положил перед собою карточку с наименованием «Олимпиада Чунихина».

Что-то такое было во всем облике старшей из сестер Мязиных, почему Баранников решил начать именно с нее. Да, что-то такое было в этой женщине…

Ее крепко сжатые фиолетовые губы.

Мужские, широкие в кистях, узловатые, грубые руки.

Властный тяжелый взгляд темных, широко поставленных глаз.

Наконец, эта ее монашеская одежда и смутные слухи о тайных занятиях лечебным знахарством.

Виктор набросал на листке ряд вопросов, которыми он собирался начать разговор с Олимпиадой:

1) С какой целью собирались родственники у больного Мязина днем?

2) Кто именно присутствовал?

3) Причина шумного разговора? (Показания соседей).

4) Где находилась между двенадцатью и часом ночи?

5) Как себя чувствовал Афанасий Мязин вечером? Не сказалась ли на его здоровье дневная ссора с родственниками?

Последним вопросом Баранников накидывал хитрую петельку. Он хищно округлил глаза, усмехнулся. Представил себе, как забьется старуха в искусно расставленных тенетах.

За рядом новых вопросов (завещание, отношения покойного с сыном Гелием, Антонидой и Писляком, дружба с Мировицким и пр.) – новая петелька…

Виктор не успел записать мысль. Дверь с шумом распахнулась, и в кабинет стремительно вошел хорошо, даже франтовато одетый человек лет тридцати пяти. Плотно притворив за собой обитую черной клеенкой дверь, он приблизился к Виктору, отрывисто бросил:

– Мязин. Гелий Афанасьевич, – и тотчас свободно, непринужденно уселся возле стола.

– Что вам угодно?

Холодный взгляд Виктора на секунду скользнул по Лицу Гелия, остановившись где-то на щегольской заколке его узенького модного галстука.

– Ка-ак?! – удивленно приподнял Гелий черные соболиные брови. – Вы… вы мне задаете такой вопрос? Мне?

– Не понимаю, что вас так удивляет, – пожал плечами Баранников, закуривая сигарету. – По тому, как вы поспешно, я бы даже сказал, решительно возникли передо мной, что же мне остается, как не заключить, что вам что-то нужно от меня…

Покуривая, он исподволь, не спеша разглядывал младшего Мязина.

Ох, этот Баранников с его пронзительными глазами, с его сдержанными, точными жестами, за которыми чувствовался как бы скрытый ток, готовый каждую секунду вырваться наружу и забушевать со страшной силой!

Гелий тертый был калач, а и то смешался несколько, пронзенный голубым электричеством баранниковского взгляда.

– По этому… ужасному делу, – сказал он, оправившись от растерянности. – Мне казалось, что вам как следователю интересно будет…

– Безусловно, – вежливо, кротко согласился Баранников. – Не только интересно, но и необходимо. Однако, – добавил он, ни на секунду не выпуская Мязина-младшего из поля действия высокого напряжения своего взгляда, – однако должен вам сказать, Гелий Афанасьевич, что беседовать с вами мы будем несколько позднее.

– Но позвольте… – Гелий даже привскочил на стуле. – Я, как ближайший родственник, имею право… Это очень важно! Я к вам пришел как коммунист к коммунисту…

«Э, да ты штучка! – весело подумал Баранников. – Холеный, черт… Барин!»

Гелий нервно теребил пуговку своего сногсшибательного вязаного жилета.

– Позвольте мне вести следствие в том порядке, какой я нахожу целесообразным, – надменно сказал Баранников,

– Хотите сперва допросить тетушек и дядюшек? – неприязненно насторожился Гелий. – Доверяете им больше, чем мне? Родному сыну?

Виктор оторвал от него свой взгляд, отвернулся и ловко пустил колечко дыма.

– Но послушайте! – Младший Мязин явно нервничал и не умел побороть в себе эту нервозность. – Ведь они черт знает что наговорят обо мне! Я потому и настаиваю на том, чтобы вы выслушали меня прежде их…

– У вас, кажется, неважные отношения с родственниками? – как бы даже сочувственно осведомился Баранников.

– Да вы представляете себе, что это за семейка – Мязины?!

– Позвольте, позвольте. Гелий Афанасьевич, но ведь вы-то сами тоже носите эту фамилию…

– Ах, дело не в фамилии! Я давно порвал с отцом, я совершенно не признаю родства с этими мракобесами!

– Простите, так – об отце?

– Нет, не о нем. Он хотя и очень низко поступил со мной, но это все же наш… советский человек…

– Вы были с ним в ссоре?

– Да… Но я, знаете, не очень строго его сужу: старческий маразм, семьдесят лет, ранения… Что вы хотите? В последние годы такой у него был пунктик… навязчивая, так сказать, идея…

– А если выразить это конкретней?

– Ну… постоянные подозрения, желание найти в честном коммунисте что-то порочащее…

Мязин-младший поежился. Странное ощущение! Баранников глядел на его галстучную заколку, но Гелий чувствовал взгляд на своем лице – глаз в глаз. Это было ужасно неприятно. Он с облегчением вздохнул, когда в кабинет вошел милиционер и положил на стол перед Баранниковым какой-то сверток.

– Спасибо, товарищ Ерыкалов… Да! – остановил Баранников милиционера. – Будь добр, скажи Чунихиной, что я ее вызову минут через десять…

Помолчал. Побарабанил пальцами по свертку.

– А почему вы поссорились с отцом? – Баранников прямо-таки ласкал Гелия своим голубым взором.

Мязин-младший наклонил тщательно причесанную голову.

– В двух словах это не объяснишь… Отцы и дети. Извечный конфликт. Я был обижен, возмущен, не желал оставаться в ложном положении… Чтобы чертовы тетушки не чесали языки вокруг наших отношений, я даже официально отказался от наследства.

– Вот даже как!

Взгляд Баранникова сделался вдруг рассеянным. Скользнул по окну, по телефону, по карте Кугуш-Кабанского района.

– А где вы были вчера? Между двенадцатью и часом ночи, – прибавил он после небольшой паузы совершенно спокойным, разговорным тоном.

– Я? Позвольте… Вчера? Между двенадцатью и… Ах да! С приятелем зашли поужинать в «Тайгу», ну и… выпили немножко…

– Фамилия вашего приятеля?

– Гнедич. Павел Михайлович Гнедич. Наш преподаватель по товароведению.

Баранников записал: «П. М. Гнедич. Товаровед».

– В каком часу вы расстались с Гнедичем?

– Простите, это что – допрос? – оскорбленно выпрямился Гелий. – Я не понимаю…

– Вы когда-нибудь держали в руках этот предмет?

Баранников быстро развернул сверток. В нем оказался буровато-серый, довольно увесистый камень.

– Н-нет! – испуганно отшатнулся Гелий. – Что это?

– Значит, вам этот камень незнаком?.. Ну, прошу прощения…

Баранников встал, мельком взглянув на ручные часы, давая понять, что беседа окончена.

– Надеюсь, вы примете во внимание, если мои так называемые родственники…

– Конечно, конечно, – заверил Виктор. – Будьте спокойны, следствие все учтет.

В дверях Мязин-младший столкнулся с Костей.

– А! – воскликнул Баранников. – Прекрасно, в самый раз… Будь добр, старик, пригласи ко мне Чунихину.

Олимпиада

Она сидела несокрушимо, опустив глаза, с отчужденным плоским лицом грубо вырубленного деревянного бога. Ни единого жеста, ни наклона или поворота головы, движения стана. Лишь темные длинные пальцы могучей мужицкой руки с невероятной быстротой перебирали ременную лестовку.

Костя даже смешно, по-детски приоткрыл рот, разглядывая ее: этаких он еще не видывал, в средней полосе России подобных не водилось. Когда-то что-то читано – у Мельникова, у Мамина-Сибиряка, у Горького. Образ был явно литературный, но ведь живой же человек сидел перед ним!

Черный, сколотый у подбородка, наглухо, до пояса спеленавший верхнюю часть тела платок, раскольничий сарафан до пят, бледные, словно окаменевшие скулы, кожаные четки, пальцы, перебирающие узелки ремешка… Ах, как все это казалось искусственно, именно – литературно, не жизненно! И лишь руки были живые, и в них-то, в этих темных, беспокойно бегающих по узелкам пальцах и была сокровенная суть, подлинный человек – Олимпиада Чунихина…

Баранников плел сети, закидывал петельки, горел голубым огнем испепеляющего взгляда. Олимпиада отвечала тихо, бесстрастно, не подымая глаз.

Виктор спросил: из-за чего была днем ссора, шумный разговор? «Никакой ссоры не было, – сказала Олимпиада, – так, ништо́, семейно дело. Пощува́ли маленько Афанасья, что не по-божецки живет, кровну родню забыват…» – «В чем же именно это выражалось?» – «Ну, разно. Семейно дело, пошто об том баить». Виктор спросил про завещание. «Ничего не ведаю, – сказала Олимпиада, – было ль, не было ль. Нам оно ни к чему, суета. О смерти мыслити надобно. Об домовине. О душе пещись…»

Архаичные, темные словеса были ее панцирем. Молнии баранниковских взглядов натыкались на плотно опущенные веки. Вековая вязовая крепость деревянного бога казалась неуязвимой, непроницаемой.

Виктор закинул петельку:

– Как чувствовал себя вечером Афанасий Трифоныч?

Подобие улыбки мелькнуло на крепко сжатых фиолетовых губах старухи.

– И про то не ведаю, вечером не видала братца. Кабы была при ём, так, может, бог дал бы, и не стряслось того…

Баранников новую петельку через десяток вопросов закинул: велико ль в переводе на деньги, на советские рубли, было наследство?

– Чужие доходы не считаю, – ответила Олимпиада. – Деньги? Что мне оне? – Она сказала не они, а оне. И затем – с некоторой брезгливостью: – Про деньги у Писляка спрашивайте. У Антониды. Гораздо до денег жадны, в суете погрязли, яко торгующие во храме…

. – А вот вы, Олимпиада Трифоновна, – подал голос Костя, воспользовавшись минутной паузой, пока Баранников что-то записывал на своих карточках, – давно ли вы виделись с другим вашим братом?

– С другим братом? – переспросила она. – Каким таким?

Впервые голова ее вышла из неподвижности, качнувшись отрицательно:

– Нету у меня другого брата.

– Но Яков. Ибрагимыч Мухаметжанов… – начал было Костя.

– Бабайка некрещена! – презрительно, зло сказала Олимпиада. – Какой он мне брат, татарско отродье!

– Но что вы, по крайней мере, знаете о нем? Жив ли? Где находится?

– Ничего не знаю. И в мыслях его погано рыло не держу.

– И давно его нет в вашем городе?

– Да вот как, однако, перед войной засудили, так и нету.

– У тебя все? – спросил Баранников.

Костя только плечами пожал: сам видишь!

– Тогда вот что, – Виктор обернулся к Олимпиаде. – Расскажите о вашем сыне.

– А что об ём? Я его много-много, коли раз в месяц зрю. Плотогон ведь. Вон чего.

– Вы можете сказать, где он был вчера вечером?

– На пристани, однако. Буксир в ночь побежал на Верх, так и он с им.

– Так-так… С буксиром, значит… – Баранников полистал какие-то бумаги, дробно постучал карандашиком по настольному стеклу. – А вы в этом уверены, что – с буксиром? – медленно, расставляя слова, значительно произнес он.

Костя удивленно глянул на Виктора: новую петельку, что ли, закидывает? – и тотчас перевел взгляд на Олимпиадины руки: пальцы ее, все время неутомимо перебиравшие лестовку, остановились. На две-три секунды, но замерли вдруг. «Вот оно, сокровенное!» – подумал Костя.

– Значит, – продолжал Баранников, – сынок ваш сейчас на Верхней Пристани находится?

– Дак ведь кто ж его ведат! – Что-то словно бы дрогнуло в непроницаемой маске старухи. – Уплыл, будто, в ночь – дак чо? Может, на мель сел катер-то… Не-то, борони господь, пьяной напился…

– Зашибает?

– Кто у них там не зашибат! Беда…

Баранников рассеянно кивнул головой. Поднял трубку телефона, пострекотал диском.

– Междугородная? Говорят из прокуратуры. Да-да. Срочно соедините с Верхней Пристанью. Минут через десять? Отлично. Жду.

Костя, не отрываясь, глядел на Олимпиадины пальцы. Ну-ка, ну-ка? Стоп! Замерли…

Он усмехнулся внутренне: это уже была не случайность.

– А теперь, – обратился Баранников к старухе, – теперь, Олимпиада Трифоновна, последний вопрос. Где находились вы сами в момент убийства вашего брата? Так, в двенадцать, в час ночи?

Боже мой! У Кости дыхание перехватило: мало того, что Олимпиадины руки бездействовали, они дрожали…

Звонок с Верхней Пристани

– Какова?

Баранников откинулся на спинку стула, оттолкнувшись от стола, поставил его на задние ножки и так, раскачиваясь на них, пронзительно посмотрел на Костю. Самые разнообразные чувства бушевали в его взгляде: раздраженность, досада, ирония и даже какая-то доля восхищения перед диковинным человеческим экземпляром, который он только что демонстрировал Косте.

– Н-да… – протянул Костя. – Ископаемая дамочка… Такие когда-то себя в скитах сжигали.

– Ну, насчет самосожжения – не знаю, но что туману она напустит, это уж будьте покойны…

– Твердыня! – сказал Костя, вкладывая в ироническую интонацию еще и вполне искреннюю уважительность.

– Твердыня-то твердыня, а что-то заерзала она в конце концов. Ты заметил?

– Еще бы! Два момента причинили ей беспокойство – разговор о сыне и твой последний вопрос.

– А как, по-твоему, врет она, что ночью была дома?

– По-моему, врет.

– М-м… Но, черт возьми, не сама же она пристукнула старика?

– С такими ручищами – не удивлюсь, если окажется, что и сама.

– Нет-нет! Но вот сынишка…

– Ты его знаешь?

– Наводил справки. Шалопай, пьянчуга. Отбывал срок за хулиганство. Физически – буйвол.

– Коротко, но ясно. Слушай, – встрепенулся Костя, – покажи-ка ты мне этот камушек…

Минут пять он разглядывал темный, с каким-то буроватым отливом камень, поворачивая так и этак, прикидывая на ладони его тяжесть.

– Ну? – спросил Баранников.

– Камень как камень. Цвет у него чудной, вот единственно. С подпалиной.

– Так ведь из пожара вытащен. Ничего удивительного.

Телефон задребезжал яростно, настойчиво. Баранников рванул трубку.

– Алло, алло! Верхняя Пристань? Верхняя Пристань?

На линии, очевидно, была гроза: в трубке трещало, щелкало, голос с Верхней Пристани то и дело прерывался этими шумами. Баранников орал до хрипоты: «Чунихин! Чунихин! По буквам – человек, Ульяна, Николай, Иван… А, черт! Алло! Алло! Верхняя Пристань!» И как ни вслушивался Костя, так ничего и не понял.

Вспотевший Баранников наконец сердито кинул трубку на рычаги и сказал:

– Не было его там ночью. И сейчас нету…

Митрофан Писляк

Директор кладбища Писляк всегда был чисто выбрит, опрыскан одеколоном и так распаренно-красен, как будто он только что из бани. Жиденькие белесые волосы лежали на висках точно приклеенные. Хромовые сапожки тридцать восьмого размера начищены до зеркального блеска. Брюки-галифе разутюжены, пиджачок – веселый, рябенький, с торчащим из бокового кармашка карандашным наконечником.

Он держал себя независимо, непринужденно, как и подобает ответственному работнику. Отвечал обстоятельно, с готовностью, не лотоша. Строгое, несколько скорбное выражение, в полном соответствии с поводом, приведшим его в прокуратуру, присутствовало на его багровой физиономии.

Да, к нешчастию, последняя встреча с уважаемым Афанасьем Трифонычем была омрачена неприятным семейным разговором. Причины? Сушчие пустяки. На религиозной почве. Должен сказать, что они все, Мязины, из староверов, привержены, так сказать, ко всякой там обрадности, как-то: причашчение, соборование и прочее. Моя-то Антонида Трифоновна на сегодняшний день свободна от подобных предрассудков, перевоспитана мною, так сказать, на все сто процентов… Но вот Олимпиада да еще дяденька ихний Илья Николаич, эти – о! Образно говора́ – ведмеди! Семейные ссоры, конечно, дело такое, куда от них денешься, но ведь смотра́ из-за чего… Ежели – обрадность, причашчение – значит, и попа приглашать, верно? Так ведь Афанасий-то Трифонычу это, как бы сказать, и неудобно как старому партийцу и прочее… Нуте, вот так и пошумели на этой почве маленько…

Нашчет имушчества? На какую сумму оценил бы? Порадочно. Весьма порадочно. Да вы посудите, теперь это не секрет, всем известно: одна картинка что стоит… Нуте, а там дом, книги, прочие вешчи. Не шчитая трапок, заметьте! Ковры там всякие бухарские, меблировка и тому подобное. Да, совершенно справедливо. Супруга моя была бы в доле наследования. По закону. Но боже мой! Это – святая женшчина, житейская, образно говора, гразь для нее не составляет сушчества вопроса. Мы с ней никогда не обсуждали на эту тэму…

Вот этим камушком, говорите, пристукнули Афанасья Трифоныча? Ай-яй-яй! Ведь это что ж такое, товаришчи! К коммунизьму подходим, и такое членовредительство! Есть еще, есть у нас пережитки проклятого прошлого, вишь ешчо какие субчики находятся! Ну, что ты с ними будешь делать? Намедни один в ресторане насадился, своему товаришчу вилкой шчоку проткнул… а? Ведь это что! Ах да, да, виноват… слушаю.

Лично я в тот ужасный момент находился на производстве. Что? Да, вот именно, на кладбишче. Вам смешно, что я сказал – производство? Но это ж так оно и есть, увераю! Землекопы, столяры, плотники, художники, лепшчики, жестяншчики и шчетоводство – целый отрад, двадцать четыре человека, помилуйте!

Кто, простите? Мухаметжанов Яков? Нет, такого не знавал. Валентин Мухаметжанов – этот работает у меня в качестве художника. А-а! Его отец! Абсолютно не в курсе дела. Слышал, слышал о таком, как же… Родня, так сказать, по супруге… Но дело в том, товаришчи, что, когда я обосновался в Кугуш-Кабане, сей авантюрист уже отсиживал, и я его, к шчастию, и в глаза не видал…

Разрешите идти? Всегда готов оказать любую помошчь следствию. Всего доброго, товаришчи!

Антонида

Это было сплошное олицетворение скорби.

Очи, возведенные горе́, тяжкие вздохи, покачивание головой, тихий унылый голос. Трудно было вообразить, как эта самая женщина еще только вчера пронзительно выкрикивала: «Кипеть! Кипеть в котлах адовых! Шлём-от носил! Звезду пятиконечну!»

Она сидела на краешке стула скромнехонько, поджав в ниточку тонкие бескровные губы, вежливо, пискляво покашливая перед тем как ответить. Покойного Мязина называла ласково-уменьшительно – братец, как, впрочем, и всю остальную родню: папенька, маменька, дяденька, сестрица.

Отвечала довольно охотно и связно, но ничего такого, что явилось бы для расследования важным, ею сказано не было. Про завещание: «Ничего не знаю. Это ихнее, братцево, дело. Кому хотели, тому и завещали». Про ссору Мязина с сыном: «Кто ж их знает, что́ у них промеж себя за распря вышла: чужая семья – лес темный». Об Олимпиаде отозвалась так: «Сестрица – женщина молитвенная, у ей одна праведность на уме». Про Кольку, что «действительно зашибат, так ведь нынче вся молодежь запьянцовская, а что-нибудь такое-эдакое за ним не замечалось».

На Костин вопрос об Якове Ибрагимыче ответила сокрушенно:

– Негодяй, пошлый человек! Бросил Лизаньку, когда еще и Валечка не родился, по тюрьмам пошел… А где он сейчас – господь его ведат. Надо быть – помер или сидит…

И лишь когда Баранников исчерпал все вопросы и яростное пламя его взглядов начало было понемножку затухать, эта тихоня, эта смиренница вдруг взяла да и огорошила следователей:

– А что до того, кто братца порешил, – сказала она, вздохнув, – так это ничьих, кроме как его дружка-приятеля, рук дело… Я, грешница, насчет его всегда сумнение держала – нехороший, дикой человек, пускай хоть и священный сан на ём был…

– Вы о ком, позвольте? – Баранников так и взвился. – О Мировицком?

– Да а то о ком же, – спокойно произнесла Антонида, – об ём.

– У вас что же, какие-нибудь факты имеются? – Испепеляющий взор Баранникова впился в Антониду. – Вам что-нибудь известно?

– Да нет, фактов не имеется и ничего не известно, – сказала Антонида, – а просто так, сумнение берет. Очень уж человек не такой какой-то…