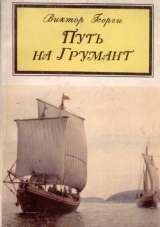

Текст книги "Путь на Грумант"

Автор книги: Виктор Георги

Жанр:

Путешествия и география

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)

Основной целью нашего похода по Терскому берегу были мало кому известные, да и на первый взгляд мало чем привлекательные галечниковые террасы под Кузоменью, близ заброшенной тони со странным названием – Великие Юрики. Первым из археологов-профессионалов там побывал мой спутник А. Л. Никитин. Было это в 1983 году, когда и состоялось наше знакомство с Андреем Леонидовичем.

Тогда я только открывал для себя Терский берег. Поэтому рассказ о каких-то древних захоронениях на одной из террас у мыса Корабль нарисовал в моем воображении иссеченный морем и временем скальный мыс, внутри которого, в спрятанной от посторонних глаз полупещере покоятся останки первобытных людей, а вокруг аккуратно разложены различные ритуальные предметы…

Пишу об этом для того, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько отличаются наши стереотипные представления об археологических открытиях, почерпнутые из книг и кинофильмов, от действительности, особенно если речь идет о Беломорье.

Прежде всего несколько слов о самих террасах, этих грядах, или ступенях гигантской лестницы, на каждый шаг по которым море затрачивало по две – три с половиной тысячи лет. Причем не на подъем, а на спуск. Если же быть более точным, то отступало не море, а поднимался весь североевропейский берег, вдавленный в глубь земной коры тяжелым ледяным щитом последнего ледникового периода. Поднимался отдельными блоками, рывками, с внутренними сдвигами, разломами, остановками, во время которых и происходило образование береговых террас. Наглядный пример тому – место, на котором за одно мгновение, по сравнению с сутками тысячелетий, раскинулся Мурманск, ступеням новых микрорайонов карабкающийся на сопки, где когда-то плескались волны древнего моря. Так что, сами понимаете, ни о каких таинственных и сумрачных скальных уступах с аккуратными захоронениями каменного века не может быть и речи.

…Из Умбы мы выехали на испытанном вездеходе-уазике, которым, с ходу преодолевая крутые подъемы и полуразрушенные мостки через многочисленные речки и ручейки, умело управлял председатель Терского райисполкома Виктор Владимирович Диденко. У него были свои заботы – именно там, где начинались галечниковые террасы, в скором будущем должна пройти новая дорога из Кашкаранцев на Варзугу, и председатель желал лично убедиться, что эта дорога не заденет, не уничтожит древних памятников. Что ж, остается только приветствовать подобную тревогу мэра района.

За мысом Корабль – впрочем, теперь уже не мысом, варварски взорванным добытчиками аметистов, а карьером, но об этом разговор особый – началась Великая Кузоменская Дуга. Подобно гигантскому спущенному луку, она, казалось, слабо дрожала, выпустив в сердце Кольского полуострова свою единственную стрелу – речку Варзугу. И не хватало дыхания, не хватало взгляда, чтобы объять открывшийся простор, словно достался тебе билет на первый ряд в широкоформатном кинотеатре…

Когда уазик увяз в сухом моховом ковре, из которого торчал молодой низкорослый сосняк, наш дальнейший путь проходил по ничем не примечательным Кольским тундровым болотам, где на песчаных буграх выдолблены глубокие, обманчивые для неопытного путника оленьи тропы. Когда поднялись выше, на следующую террасу, под ногами заскрипел колотый терский песчаник – сначала мелкий, а потом все крупнее, так что под конец приходилось чуть ли не перепрыгивать с плиты на плиту, чтобы не оступиться в окаменелом прибое. Галечник был покрыт сине-зеленым лишайником – точно таким же, как и камни Умбского лабиринта. Лишайники росли только сверху, со стороны, обращенной к дождю, свету и солнцу, и были своего рода «дипломом на вечность», как точно сформулировал Никитин. Впрочем, предоставим слово самому Андрею Леонидовичу, чей взгляд профессионального археолога, безусловно, будет значительно интереснее.

– Сначала мне в глаза бросились несколько каменных плит, приподнимавшихся над галечниками. Они находились на некотором расстоянии друг от друга. Одни стояли более прямо, другие почти лежали, но все они, как я мог убедиться, подойдя ближе, увенчивали вершины невысоких каменных круч, сложенных отнюдь не для того, чтобы дать опору этим. плитам. От двух до пяти метров в диаметре и около метра в высоту, кучи эти в два ряда тянулись вдоль края верхней террасы, лишь очертаниями своими выделяясь из остальной россыпи. Составлявшие их плиты точно так же равномерно покрывала сине-зеленая накипь лишайников, и точно так же светилась розовым цветом исподняя сторона. Приглядевшись, можно было обнаружить, что кучи от остальной массы галечника отделяют как бы неглубокие канавки – места, откуда собирали гальку на их постройку. Я не оговорился – именно на постройку, ибо то, что лежало передо мной, что я с удивлением и радостью обходил, было отнюдь не кучами, а настоящими погребальными сооружениями, сложенными из плиток так, что внутри всякий раз оказывалась небольшая овальная камера, предназначенная, по-видимому, для того, чтобы вместить в себя скорченное тело человека или то, что от него осталось. Ни для чего другого они были явно не пригодны.

Я насчитал их около трех десятков. У большинства плиты обваливались вовнутрь, у других можно было заглянуть даже в камеру, чтобы убедиться в ее пустоте, но в том и в другом случае разрушение оказывалось очень давним: сдвинутые в сторону плитки ничем не отличались от тех, что лежали рядом на террасе…

Тем временем солнце все круче клонилось к морю, и мне оставалось только удивляться энергии Андрея Леонидовича. Еще бы, ведь мы в буквальном смысле слова стояли на краеугольном камне его гипотезы о строителях лабиринтов. Что найдет будущий исследователь в погребальных камерах галечниковых могильников? Этот вопрос еще ждет своего ответа, потому что на земле уже столько всего уничтожено скороспелыми раскопками, что теперь археолог может гордиться не тем, что он раскопал, а тем, что он хотя бы на время спас от раскопок…

Именно там, на открытой всем ветрам террасе, я окончательно поверил в существование морского народа Беломорья. Этих отважных и гордых мореходов, приплывших сюда, на берег древнего моря, чтобы навечно оставить в камнях тела своих вождей, ибо нет на всем побережье более достойного и величавого места для погребения…

Пора, однако, вернуться на борт «Помора» и готовиться в дальнейший путь к Святому Носу. Этот мыс, как длинный нож, приставленный к беломорскому Горлу, вставал на пути всех наших древних мореходов. Помните, как трактуется название мыса в многосерийной киноленте «Михаиле Ломоносов»: «Свят-свят», – невольно повторяли поморы, проходя это страшное место с извечным сувоем и подводными коргами. По другой легенде там во множестве водились морские черви, которые враз проедали днища деревянных парусников. И лишь святой Варлаамий, следуя из Колы в Кандалакшу, смог изничтожить – заговорить тех. прожорливых тварей. Будем надеяться, что за несколько сотен лет они не воскресли…

3. Терский берег

Читатель, наверное, может задать резонный вопрос: как же так, ведь автор взялся рассказать о плавании двух самодельных парусников к Шпицбергену, а сам все уводит в сторону от основного повествования, вспоминает и пересказывает побочные встречи и события. И будет прав в своих претензиях. Но предупрежу сразу: походные будни, за исключением отдельных критических моментов, не отличались особым разнообразием. Постепенно все мы втянулись в размеренный ритм вахтенной службы. Если был попутный ветер – ставили паруса, эту «прямую благодать» поморов, в противном случае работала одна лодья, таща коч на буксире по заранее проложенному маршруту. И каждый из четырнадцати участников экспедиции по-разному воспринимал этот переход в зависимости от своих судовых обязанностей, расписания вахт и личных целей, заставивших пуститься в плавание. Я же, думается, меньше других строил какие-либо иллюзии: участок пути от Терского берега до выхода в Баренцево море и далее на запад вдоль Кольского полуострова так или иначе был мне хорошо знаком. Во многих точках побережья бывал ранее, а что не видел своими глазами, то отчетливо представлял по рассказам очевидцев и исторической литературе. Так что, оказавшись на борту средневекового коча, идущего маршрутом древних поморов, я стремился на собственной «шкуре» испытать все превратности подобного плавания. Превратности не от слова «приврать» – для этого дела и без меня мастеров и охотников хватает…

Напомню и о том, что «Путь на Грумант» – лишь официальное название нашей экспедиции. Мы же договорились с самого начала, что в книге речь пойдет о пути на Грумант без кавычек, то есть о той дороге, которая со временем становится смыслом жизни, которую каждый однажды выбирает и следует по ней до конца. Впрочем, впереди у «Помора» и «Груманта», отброшенных непогодой к Сосновцу, действительно почти тысячемильный путь. И пора переходить от слов к делу.

Нет худа без добра: вынужденная якорная стоянка в проходной, чистой салме между материком и островом и предшествовавшие ей отнюдь не радужные события заставили нас стряхнуть налет береговой беспечности, понять, что малейшая оплошность может стать для экспедиции последней. Каждый новый этап пути следовало просчитывать на два-три шага вперед, имея в запасе варианты на любой случай.

Своенравные и непредсказуемые беломорские ветры, издревле расчлененные на основные румбы – от севера до полуденника, от запада до востока, от обедника к побережнику и от полуношника к шелонику, – сплетались в причудливую розу ветров, скорее напоминая не этот невиданный в Беломорье экзотический цветок, а просоленный, измочаленный, перекрученный пеньковый канат. По морю «без веры ходить не можно – ходят знаючи» – говаривали в старину. А где те знания, если сегодня одна забота: отойти подальше от берега, врубить дизеля – и полный вперед! Вперед, наплевав на оставшиеся в прошлом корги и корюшки, одинки и бакланцы, воронухи и поливухи, которые «на погоды играют…» Вперед, оставив за бортом не только из поколения в поколение накопленный опыт поморского судовождения, но и сами родительские домы в некогда центральных, а ныне периферийных районах Мурманской и Архангельской областей. Разве что осторожный гидрограф, стоя на якоре под самой горой, блеснет иллюминатором в окуляре бинокля, оживляя мрачноватый, безлюдный берег. И нам, как сотни лет назад поморским мореходам, поневоле приходилось быть первопроходцами.

Если в современных лоциях на отрезке пути от Сосновца до Святого Носа нет надежных укрытий, то в поморских книгах «мест для ухода» судов обозначено немало. Получается, зря мы бежали от непогоды до этой проходной салмы. Можно было свернуть раньше, у Даниловой Потычи, где как раз «стоят от полуношников», то есть северовосточных ветров. Или не проскакивать мимо По-нойской Лахты, а «заходить: от Красного носу в север о землю чисто, ити за остров; стоят на салмы у острова. А на середины есть баклыш обсыхает, а в губы стоят под наволоком на обсушки; прям Лахты в мори пески обсыхают с наволоками наравни. Под Корабелной нос ити о наволок праве песков в полводы, от Красного носу лева песков ити, в полводы пустит; стоят прям човруя, толко якоря худо держат; за остров ити праве острова, в полводы пустит; стоят за островом на салмы на обсушки». Но кто знал, кто знал…

Итак, рано утром 4 июля, к концу нашей с Дмитриевым «собачьей вахты» от ноля до четырех часов, решили продолжить маршрут. За сутки после аврала ребята успели отоспаться, и с подъемом очередной вахты снялись с якоря. Я же по крутому трапу в шесть ступенек спустился в казенку и мгновенно уснул, так и не стянув с закоченевших ног резиновые сапоги, а лишь с трудом заставив себя скинуть с плеч рокан и мокрую фуфайку. Сказались усталость и нервное напряжение. О качке разговор особый – во всяком случае на этот раз встал без синяков, набитых о деревянные переборки узкой казенки. Постельное же белье, выданное перед отходом, так и осталось неиспользованным за все дни плавания…

Пока отдыхал – на палубе уже собрался весь экипаж. Дмитриев так и не ложился, памятуя, что «путь-дорога честна не сном, а заботою». Оно и верно – кому как не кормщику следовать этой поговорке. Течения и ветры, отливы и приливы, едва заметный взводень над водопойминой – все мотает себе на редкий рыжий ус Виктор, вглядываясь в близкий костистый берег. У него действительно есть какое-то шестое чувство, выработанное за годы плаваний в Беломорье. Спокойный в, казалось бы, критических ситуациях, Дмитриев, наоборот, бывал чересчур нервным в на первый взгляд пустячных вопросах. И, в чем нам предстоит убедиться, тем самым неоднократно выручал команду.

Помню, как однажды начало замолаживать – наносить туман. Виктор же, наказав не менять курс и разбудить его через час, ушел в казенку. Без видимых ориентиров мы стали слегка паниковать, решили определить скорость коча, бросая спички с носа судна и замеряя время их прохождения за кормой: где-то впереди по карте был обозначен выступающий в море мыс. Запутавшись в расчетах, все же не посмели тревожить кормщика. А он через час сам поднялся на палубу и, взглянув по сторонам, спокойно переложил руль, направив коч к берегу. И вскоре в редеющем тумане открылась по траверзу оконечность того мыса. Что это, интуиция? Наверное, да, но интуиция или шестое чувство, основанные на многолетнем опыте и постоянном нервном напряжении. Здесь приходится решать не арифметическую задачку со спичками и заданной длиной коча, а вкладывать в совершеннейший компьютер человеческого мозга десятки и сотни отправных данных, среди которых решающей может стать не длина, а цвет волны…

Кстати, в тот день цвет воды заметно изменился – от белесой и грязно-синей она приобрела чистый темно-зеленый оттенок. Остался за кормой и пологий Терский берег, уступив место уходящим в море скалам, в распадках которых по оврагам невидимых рек и ручейков лежали грязные бинты снега.

– Понойские лудки, – подсказал Дмитриев, отхлебывая горячий чай, который мы разлили по кружкам из установленного на палубе самовара.

– А как узнал?

– А водицы забортной зачерпнул, – усмехнулся он, хитро поглядывая на ребят, как бы приглашал всех к полушутливому разговору о старых поморских секретах. Может, это лишь байки, которые любо потравить в свободные минуты, но уверен – опытный кормщик по вкусу воды с закрытыми глазами определял местоположение коча. Правда, для этого приходилось испить не одну кружку той соленой водицы, меняющей не только цвет, но и вкус вблизи впадающих в море рек. И, надо сказать, все мы регулярно совершали этот ритуал: поднимаясь на палубу, я предусмотрительно нацедил полкружки воды из бидона, чтоб умыться и зубы почистить. Так Дмитриев пристыдил. Нельзя, говорит, быть таким расточительным. Кончилась прибрежная прогулка вокруг Соловков. Вылей, мол, питьевую воду в самовар, а сам умывайся забортной – кто его знает, сколько еще дней в море бедовать придется…

Что добавить к его словам? Лишь одно: у Понойских лудок беломорская водица несолона на вкус и почти пригодна для питья. При желании можете проверить сами…

Да, любо потравить байки в свободную минуту, пока в меру шибкий попутный ветер гонит коч вдоль побережья. Но трудно настроиться на лирический лад при виде этих безжизненных мест с остовами догнивающих факторий и становищ. Когда-то село Поной было районным центром, а колхоз «Север» имел животноводческую ферму, свинарник, овчарню, пять рыболовецких бригад и два оленьих стада до пяти тысяч животных. И еще в семидесятые годы, когда закрывали колхоз, на его счету оставалось около двух миллионов рублей. В чью же бедовую голову пришла мысль записать Поной в число неперспективных? Этот вопрос и сейчас далеко не риторический: лично я могу пофамильно назвать тех, кто поставил крест на селе. Нет, не поморский путный крест, дабы о себе след оставить и сотоварищам дорогу указать, а всего лишь галочку-закорючку под списком подлежащих ликвидации деревень. И они, руководители теперь уже отнюдь не районного масштаба, продолжают вершить судьбами людей, чьи прадеды кровью и потом обживали этот суровый край.

В книге царского писца Алая Михалкова от 1608 года можно прочесть: «Погост Понойский на реке на Поное, а на погосте храм верховных апостолов Петра и Павла древян поставлен по челобитью терских лопарей и для их крещения и веры православные, а в церкви образы и книги и ризы и на колокольнице колокола и все церковное строение государево данье…»

Данье – значит дар, подарок государев. И пусть в тридцатые годы устроили в храме склад, а те образы, книги да ризы порастеряли – но стоял четырехсотлетний сруб в опустевшем селе, и я жалел, что нет возможности хоть на час подойти к берегу, провести ребят меж покинутых домов, густо заросших дикой смородиной, показать знаменитый понойский каменный лабиринт, выложенный еще во втором тысячелетии до новой эры, взглянуть на древнейшую из оставшихся на Кольской земле церквей. Но не знал я, не мог знать, что как раз в эти июльские дни квартировались в Поное молодые солдаты, демонтируя старый военный аэродром. И они, а не мы, вошли в церковь, а найдя там дымовые шашки – подожгли их. «Просто так», – как потом объяснили. «Просто так», потому что видели солдаты перед собой не памятник архитектуры, а сарай-склад с гнилыми оленьими шкурами и обрывками сетей. Да еще в богом и людьми забытом селе.

– Так не стало на Поное храма верховных апостолов Петра и Павла, – закончил свой рассказ мурманский поэт и публицист Владимир Смирнов. А помолчав, добавил: – У саамов есть обычай называть место лесного пожара именем поджигателя. И тогда долго, из поколения в поколение, передается в народе имя того, кто вольно или невольно стал врагом природы. В музее на фотографии понойской церкви я бы тоже написал имена людей, по чьей вине она погибла. Не одних солдат, а тех, кто значительно раньше мог спасти храм – и не спас, мог действительно сделать из него памятник – и не сделал, кто мог сохранить его – и не сохранил.

– И имена тех, кто в свое время назвал село «бесперспективным», – дополню я, пересказывая слова Смирнова.

Не уверен, нужны ли в книге о нашем пути на Грумант подобные рассуждения, но ведь именно ради этого, ради возрождения вот таких, как Поной, старинных сел мы и отправились в плавание. Опрометчиво, на свой страх и риск пытаясь доказать всем и вся живучесть поморских традиций, хоть так привлечь внимание осевших по городам земляков к славной истории Беломорья.

За день прошли Терский берег, приблизились к границе Белого и Баренцева морей. Подгадали как раз к отливу, когда гигантская беломорская воронка, захлебнувшись арктической водой, заклинивает, морские течения поворачивает вспять, расчерчивая пространство длинными лентами сувоя.

В клочьях тумана показался острый, как нож, Святой Нос. Всего-то в несколько миль длиной, мыс этот вставал на пути всех древних мореходов. И был им, образно говоря, как кость в горле: можно, конечно, при попутном юго-западном шелонике взять мористее и выбраться на открытый простор, но как потом на прямых парусах повернешь на запад, к закату? Этак, глядишь, разогнавшись, к другому Носу – Канину – выскочишь. А отнесет коч миль на полета в море – что делать без доброй поветри?

У мыса ветер слабеет – Святой Нос защищает нас от северо-западного побережника. Но зачинаются зыбь и знатная толчея, что для морехода похуже иной волны. Паруса срублены, концы такелажа закреплены, ребята отдыхают. Ночная вахта – на палубе мы с Дмитриевым. Заведенный на «Грумант» буксирный канат, натягиваясь, с резким, звенящим звуком вспарывает воду, срезает, будто косит, колосья взводня. Казалось бы, можно расслабиться, отдохнуть, положившись на выверенный компас и мастерство «лодейных» сотоварищей, наших ведущих. Но как буксир, звеня, натянуты нервы: стоять на руле и держать курс ведомого, словно пленник на аркане у всадника, коча не так-то просто. Крутобокий, как брошенная в воду половинка скорлупы грецкого ореха, корпус судна все норовит податься в сторону, а подхлестнутый буксиром, начинает отклоняться – выписывать вслед за лодьей широкие амплитуды-зигзаги. И сразу же шелестит – похрипывает оставленная на приеме рация, подтверждая бдительность «грумантлянов»:

– «Помор», «Помор», на приеме…

– «Помор» слушает, – берет микрофон Дмитриев.

– Вы что же там, спите? Думаете, нам легко такую бабафугу за собой тащить?

– Да тише ты, лучше скажи, какой курс держишь, – пытается переменить тему разговора Дмитриев, с укоризной поглядывая на меня.

Кстати, уже потом, на берегу, я так и не смог отыскать в словарях этого колоритного и частенько упоминаемого в нашей ватаге слова – бабафуга. Ввел его капитан «Груманта» Ростислав Гайдовский, первый раз назвав им привязанный к вантам солидный, килограммов на десять, окорок. В предотходной суматохе брошенный в трюм вместе с другими продуктами, окорок этот не без труда был вскоре извлечен и вывешен «проветриваться». После чего «бабафугой» стало зваться все, что висит без движения. И как ни обидно, в данном случае это слово подходило и к кочу…

Однако вернемся к Святому Носу, тем более что он всего-то в какой-то миле от нас. Но ближе подходить опасно, хотя предки наши, вне сомнений, без боязни взяли бы курс в глубоко вдавленную с восточного края мыса губу Волоковую. Эту большую зазубрину на лезвии мыса-ножа.

Нет, не случайно поморы рисовали на старых картах этих мест не мыс, а остров. Подходили к берегу, крепили по бортам весла и впрягались в бурлацкую лямку. И метр за метром, подкатывая под днища судов припасенные заранее бревна, перетаскивали кочи и лодьи в широкий Иоканьгский залив, надежно защищенный от теперь уже ненужного шелоника. Перетаскивали и жировали, выжидая северо-восточных полуношников.

Нынче волок тот давно порушен. Да и не в бурлящем сувое видели предки главную опасность. Рассказывают, что во множестве обитали здесь морские черви – корабельные сверлила, что протачивали самые прочные деревянные суда. А вот куда они делись – о том записал Василий Иванович Немирович-Данченко в своей книге «Страна холода». Мол, жил когда-то в Коле поп Варлаамий, молитвенник и заступник, но не смог благочестивый совладать со своими страстями. И, поддавшись козням сатаны, в порыве ревности порешил супружницу законную, а осознав содеянный грех, сел один-одинешенек в лодку и повез жену свою убиенную на родину, в Кереть, что на карельской стороне.

У Святого Носа средь ночи услышал Варлаамий голоса, а ему все звериные языки понимать дано было. И слышит он гласы: «Беспременно, братцы, надо лодку потопить». Опосля слышит, как стали шнячку его из-под низу грызть-сверлить. Он и сообразил сразу, что к чему. И всех червей этих, что были вокруг Святого Носа, созвал к своей лодке. Собралось их видимо-невидимо, аж море-окиян побелело.

– Все ли? – спрашивает.

– Все.

Тут-то Варлаамий их и заклял, и после его святого слова ни единого червя в живых не осталось – околели твари противные…

Байки байками, но вот что интересно. Ученые утверждают, что именно в районе мыса Святой Нос находятся значительные запасы дробленого ракушечника – отличной минеральной подкормки для птицы. А образовались они из обломков домиков-пирамид усоногого рачка-балянуса, которые за тысячи лет покрыли морское дно трехметровым слоем на десятки километров. Вот и не верь после этого поморским преданиям!

…Признаться, все, что я сейчас рассказываю, записывая свои рассуждения в теплой городской квартире и жмуря глаза от слишком яркого света электрической лампы, нависшей над столом, – совсем не интересовало нас в ту бессонную ночь, когда, казалось, вновь решалась судьба экспедиции. (А сколько их еще будет впереди, таких ночей на тысячемильном пути к Шпицбергену! Но одно дело потерпеть неудачу в конце маршрута, совсем другое – в его начале, в самом зачатке честолюбивой надежды на успех.) Словно проведенные грубым рубанком по необструганной доске, тянулись от берега в море широкие ленты сувоя – не мифическая, а резко очерченная граница между двумя морями. Беспорядочная, хаотичная толчея мелких волн, играя, валяла суда с боку на бок. А с севера, где час назад скрылось в черном мареве бледное, уставшее за день светило, наваливалась великая хмарь. Помните? Если солнце село в тучу – жди, моряк, большую бучу! И буча началась.

За оконечностью Святого Носа шквалистый ветер подмял, скрутил в узел и как новогодние бумажные ленты разорвал полосы сувоя. Вдруг ожила и поползла по баку лодка-кижанка. С трудом удалось завести под нее дополнительный канат, закрепив конец от борта к рыму – металлическому кольцу на палубе. Стоя на коленях, мы с каждым критическим креном корпуса коча падали ниц, вжимаясь телами в холодное дерево перехлестываемой волнами палубы. А потом короткими перебежками – от бака к грот-мачте, от грота на корму, собрались – расселись в ногах у кормщика: Дмитриев один в эти минуты стоял, широко расставив ноги, и двумя руками едва удерживал трехметровое правило руля…

Я говорю мы, так как к тому времени все ребята, скинутые болтанкой со своих нар в темном и тесном кубрике, уже собрались на палубе. В резиновых сапогах, роканах, надетых на фуфайки, спасжилетах – мы, сгрудившись на корме, представляли в тот миг, наверное, весьма живописную картину. И картину эту в различных вариациях можно было наблюдать весь следующий день: до глубокой ночи, уводя коч и уходя сам от беломорской Воронки, работал трудяга «Грумант», взяв курс на запад вдоль мурманского побережья. Так встретило нас море Баренца.

Признаться, уважаемый читатель, мне жаль расставаться с Беломорьем, хотя на пути к Груманту нас еще стерегут немало трудностей и перипетий этого уникального по своей авантюрности и дерзости перехода. Но Белое море – как колыбель, которую, повзрослев, нельзя выбросить за ненадобностью из дома. Поэтому-то я и предлагаю твоему вниманию вставную главу о Терском береге, уже оставленном нами на траверзе повествования. Ну а если она покажется лишней – перелистни с десяток страниц, и мы вновь вступим на борт «Помора», следующего вдоль мурманского побережья.

Заполярье – это там, за полями…

О своеобразной красоте Терского берега Кольского полуострова написано немало восторженных строк. Я встречал по-настоящему влюбленных в этот край людей, готовых все свои отпуска проводить на Белом море. Как ни странно, среди них много приезжих, жителей не Мурманской, а центральных, срединных областей страны, москвичей да ленинградцев. Чем же притягивает их русский Север, заполярная окраина Российского Нечерноземья?

Трудно ответить однозначно. Давно уже не добывают здесь речной жемчуг, инспекторы рыбоохраны бдительно следят за семужьими нерестилищами и нагульными ямами, не так-то просто найти на мысе Корабль чистую, небитую аметистовую друзу. Еще труднее заказать в дорогу хорошую погоду. Добро, если шелоник подует. Хуже, когда налетит норд, а в скулу ему ударит юго-восток – тогда погоды не жди. Да и клева тоже: забьется кумжа под камень, ляжет хариус на дно, разве что окунь или щука соблазнятся на блесну, доставят радость рыболову-любителю.

Богатые рыбой и зверем, эти места привлекали предприимчивых новгородцев. «Терь», «Тре» – древнее название Кольского полуострова. В XIII веке наряду с другими северными землями он официально входил в состав владений феодальной республики на правах особой волости, то есть даннической территории. Находился в ведении «новгородских мужей», должностных лиц, подчиненных посаднику, а не князю. Однако и князья посылали сюда своих слуг. Так, Александр Невский и его преемники отправляли на «Терскую сторону» ватаги промышленников за кречетами для охотницкой потехи.

Одновременно с русскими людьми на северо-восток продвигались норвежцы и требовали пушной дани от терских саамов и карел. Русские стойко защищали свои заполярные владения, снаряжая «ушкуи» громить «норманнов». Сами норвежцы произносили это слово как «нурман», откуда и пошло название северного, Мурманского берега Кольского полуострова. Ныне Терский означает только южную, беломорскую его оконечность, занимающую без малого седьмую часть территории области и производящую 0,4 процента валовой промышленной продукции, 1,3 процента – сельскохозяйственной. Считай, глухая глубинка, давшая жизнь всему краю и ныне ставшая ему ненужной, лишней. Так ли это? Попытаемся ответить на этот вопрос.

В середине восьмидесятых годов мне выпало счастье недолго пожить в Умбе, а журналистский труд подарил радость встреч со многими людьми, помог прикоснуться к их делам и заботам.

Так, на исходе своей первой терской зимы, став редактором местной районной газеты, выбрался я в село Тетрино колхоза «Беломорский рыбак». Решил посмотреть отдаленное хозяйство, познакомиться с людьми. Зимой два раза в неделю на импровизированном аэродроме ждали здесь жители неприхотливый АН-2, да чаще всего напрасно – в распутицу месяцами село отрезано от «большой земли». Только летом оживают ветшающие избы. Обзаведясь на стороне семьями, приезжают в отпуска бывшие хозяева. Наперегонки гоняет по деревне ребятня, в охотку помогая старшим и сено косить, и телят пасти. Успевают привыкнуть дети к парному молоку, полюбить вкусные колхозные сливки – и то хорошо. А сливки эти настолько густы, что наутро из остатков сбивают к завтраку масло.

В кабинете председателя колхоза «Беломорский рыбак» прикреплен кнопками к стене самодельный календарь внутрихозяйственных работ. Самые протяженные по времени – вывозка дров, сена, удобрений. С июня начинается промысел семги, а как только очистится ото льда Горло Белого моря – навигация. Все остальные работы коротки, как росчерк пера: яровизация, весенняя пахота, ремонт жилья… Сезонность. Как избавиться от нее рыбакам-колхозникам побережья? Чем занять людей в зимние месяцы и как управиться с грудой летних неотложных дел, когда почти все мужики сидят на тонях, ждут – стерегут красную рыбицу?

Война подрубила корни терских сел, поставив скромные обелиски с именами не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной земляков. Их детей, уже в пятидесятых годах, позвал город, заставил покинуть отчие места. А оставшиеся люди как и год, два, десять, сто лет назад продолжали рыбачить, бить морского зверя, промышлять пушного. Свыкшись со своим положением, поморы все осторожнее относились к любым изменениям. Устали, затаились, а не принесут ли они новые напасти, не отнимут ли единственное, что осталось у людей: именное рыбное угодье да землю с покосившимися крестами родительских могил? Не с тех ли пор стали поговаривать по селам, что невмочь колхозам быть многоотраслевыми, развивать животноводство? И не только поговаривать.