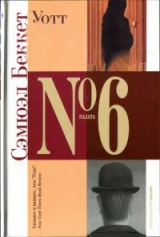

Текст книги "Уотт"

Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)

Но что бы он ни надевал поначалу – поскольку к полуночи он всегда оказывался в ночной рубашке, – что бы он ни надевал потом на голову, тело, ноги, к этому он больше не прикасался, но ходил в этом весь день по комнате, дому, участку, пока не приходило время опять облачаться в ночную рубашку. Да, он не прикасался ни к одной пуговке, чтобы застегнуть или расстегнуть ее, кроме тех, что его вынуждала расстегивать природа, которые он по привычке оставлял расстегнутыми с момента надевания одежды, приводя ее в порядок на свой вкус, до момента, когда снова ее снимал. Так что его нередко можно было увидеть в комнате, в доме, на участке в странном костюме не по сезону, словно бы ему безразлична температура или время года. И вид его босиком и в костюме для гребли в снегу, в слякоти, на ледяном зимнем ветру или, когда опять наступало лето, укутавшимся в меха перед камином, заставлял задаться вопросом: Не пытается ли он заново познать, что есть холод, что есть жара? Однако это было недолговременной антропоморфической дерзостью.

За исключением, во-первых, не нуждаться и, во-вторых, наблюдателя своего отсутствия нужды, мистер Нотт, насколько Уотт заметил, не нуждался ни в чем.

Если он ел, а ел он хорошо; если он пил, а пил он от души; если он спал, а спал он крепко; если он делал что-то еще, а что-то еще он делал регулярно, то все это делалось не от нужды в еде, или питье, или сне, или чем-то еще, нет, но от нужды никогда не нуждаться, никогда-никогда не нуждаться в еде, питье, сне и чем-то еще.

Это было первой сколько-нибудь интересной догадкой Уотта по поводу мистера Нотта.

И мистер Нотт, не нуждавшийся ни в чем, за исключением, во-первых, не нуждаться и, во-вторых, наблюдателя своего отсутствия нужды, не знал о себе ничего. Поэтому он нуждался в наблюдателе. Не чтобы он узнал, нет, но чтобы он не угас.

Это было второй и последней не совсем безосновательной догадкой Уотта по поводу мистера Нотта.

Медленно, с сомнением исходили они из уст Уотта.

Обычно его интонация была уверенной.

Но каким наблюдателем был Уотт, слабый глазами, тугой на ухо, а более интимные органы чувств которого были значительно ниже среднего?

Нуждающимся наблюдателем, несовершенным наблюдателем.

Тем лучше для наблюдателя, тем хуже для наблюдателя.

Чтобы он в нужде наблюдал ее отсутствие.

Чтобы, будучи несовершенным, он наблюдал его ошибочно.

Чтобы мистер Нотт, не угасая никогда, всегда почти угасал.

Таково, казалось, было положение вещей.

Перемещаясь по дому, мистер Нотт вел себя как человек, не знакомый с обстановкой: переминался с ноги на ногу у закрытых по забывчивости дверей, на коленях застывал на подоконниках, спотыкался в темноте, повсюду искал туалет, нерешительно застывал внизу лестницы, нерешительно застывал наверху лестницы.

Перемещаясь по саду, мистер Нотт вел себя как человек, не знакомый с его красотами: смотрел на деревья, смотрел на цветы, смотрел на кусты, смотрел на овощи так, словно они – или он – были сотворены за ночь.

Однако в своей комнате, хоть он порой и пытался выйти из нее через подвесной шкафчик, мистер Нотт чувствовал себя не таким незнакомцем и был на высоте.

Здесь он стоял. Здесь сидел. Здесь преклонял колени. Здесь лежал. Здесь перемещался туда-сюда: от двери к окну, от окна к двери; от окна к двери, от двери к окну; от камина к кровати, от кровати к камину; от кровати к камину, от камина к кровати; от двери к камину, от камина к двери; от камина к двери, от двери к камину; от окна к кровати, от кровати к окну; от кровати к окну, от окна к кровати; от камина к окну, от окна к камину; от окна к камину, от камина к окну; от кровати к двери, от двери к кровати; от двери к кровати, от кровати к двери; от двери к окну, от окна к камину; от камина к окну, от окна к двери; от окна к двери, от двери к кровати; от кровати к двери, от двери к окну; от камина к кровати, от кровати к окну; от окна к кровати, от кровати к камину; от кровати к камину, от камина к двери; от двери к камину, от камина к кровати; от двери к окну, от окна к кровати; от кровати к окну, от окна к двери; от окна к двери, от двери к камину; от камина к двери, от двери к окну; от камина к кровати, от кровати к двери; от двери к кровати, от кровати к камину; от кровати к камину, от камина к окну; от окна к камину, от камина к кровати; от двери к камину, от камина к окну; от окна к камину, от камина к двери; от окна к кровати, от кровати к двери; от двери к кровати, от кровати к окну; от камина к окну, от окна к кровати; от кровати к окну, от окна к камину; от кровати к двери, от двери к камину; от камина к двери, от двери к кровати.

Эта комната была меблирована солидно и со вкусом.

Эта солидная и со вкусом подобранная мебель зачастую подвергалась мистером Ноттом перестановкам как абсолютным, так и относительным. Поэтому в воскресенье можно было часто обнаружить комод на ножках у камина, туалетный столик вверх ножками у кровати, стульчак на передней стенке у двери, а умывальник на задней стенке у окна; а в понедельник комод на задней стенке у кровати, туалетный столик на передней стенке у двери, стульчак на задней стенке у окна, а умывальник на ножках у камина; а во вторник комод на передней стенке у двери, туалетный столик на задней стенке у окна, стульчак на ножках у камина, а умывальник вверх ножками у кровати; а в среду комод на задней стенке у окна, туалетный столик на ножках у камина, стульчак вверх ножками у кровати, а умывальник на передней стенке у двери; а в четверг комод на боковой стенке у камина, туалетный столик на ножках у кровати, стульчак вверх ножками у двери, а умывальник на передней стенке у окна; а в пятницу комод на ножках у кровати, туалетный столик вверх ножками у двери, стульчак на передней стенке у окна, а умывальник на боковой стенке у камина; а в субботу комод вверх ножками у двери, туалетный столик на передней стенке у окна, стульчак на боковой стенке у камина, а умывальник на ножках у кровати; а в следующее воскресенье комод на передней стенке у окна, туалетный столик на боковой стенке у камина, стульчак на ножках у кровати, а умывальник вверх ножками у двери; а в следующий понедельник комод на задней стенке у камина, туалетный столик на боковой стенке у кровати, стульчак на ножках у двери, а умывальник вверх ножками у окна; а в следующий вторник комод на боковой стенке у кровати, туалетный столик на ножках у двери, стульчак вверх ножками у окна, а умывальник на задней стенке у камина; а в следующую среду комод на ножках у двери, туалетный столик вверх ножками у окна, стульчак на задней стенке у камина, а умывальник на боковой стенке у кровати; а в следующий четверг комод вверх ножками у окна, туалетный столик на задней стенке у камина, стульчак на боковой стенке у кровати, а умывальник на ножках у двери; а в следующую пятницу комод на передней стенке у камина, туалетный столик на задней стенке у кровати, стульчак на боковой стенке у двери, а умывальник на ножках у окна; а в следующую субботу комод на задней стенке у кровати, туалетный столик на боковой стенке у двери, стульчак на ножках у окна, а умывальник на передней стенке у камина; а через воскресенье комод на боковой стенке у двери, туалетный столик на ножках у окна, стульчак на передней стенке у камина, а умывальник на задней стенке у кровати; а через понедельник комод на ножках у окна, туалетный столик на передней стенке у камина, стульчак на задней стенке у кровати, а умывальник на боковой стенке у двери; а через вторник комод вверх ножками у камина, туалетный столик на передней стенке у кровати, стульчак на задней стенке у двери, а умывальник на боковой стенке у окна; а через среду комод на передней стенке у кровати, туалетный столик на задней стенке у двери, стульчак на боковой стенке у окна, а умывальник вверх ножками у камина; а через четверг комод на задней стенке у двери, туалетный столик на боковой стенке у окна, стульчак вверх ножками у камина, а умывальник на передней стенке у кровати; а через пятницу комод на боковой стенке у окна, туалетный столик вверх ножками у камина, стульчак на передней стенке у кровати, а умывальник на задней стенке у двери, например, весьма часто, если рассматривать в течение каких-то девятнадцати дней комод, туалетный столик, стульчак, умывальник, их ножки, передние, задние, безымянные боковые стенки, камин, кровать, дверь и окно, весьма и весьма часто.

Поскольку и кресла, если упоминать лишь кресла, никогда не стояли на месте.

Поскольку и углы, если упоминать лишь углы, редко пустовали.

Только кровать, подобранная с таким вкусом, такая солидная, сохраняла иллюзию неподвижности, поскольку имела круглую форму и была прибита к полу.

Голова мистера Нотта, ноги мистера Нотта, перемещаясь еженощно почти на градус, за двенадцать месяцев описывали окружность этого одинокого ложа. Его копчик и прилегающее хозяйство тоже совершали небольшое ежегодное круговращение, что выявлялось при обследовании простыней (регулярно менявшихся в День святого Патрика) и даже матраса.

Странным вещам, творившимся наверху, так занимавшим Уотта, пока он служил внизу, так и не было получено объяснения. Однако они больше не занимали Уотта.

Время от времени мистер Нотт исчезал из своей комнаты, оставляя Уотта в одиночестве. Только что мистер Нотт был здесь, а через мгновение пропадал. Однако в таких случаях Уотт, в отличие от Эрскина, вовсе не чувствовал необходимости организовывать повсюду поиски, сотрясая своей поступью притихший дом и докучая своему коллеге на кухне, нет, но продолжал тихонько пребывать на месте, ни во сне, ни наяву, пока мистер Нотт не возвращался обратно.

Уотт не страдал ни от присутствия мистера Нотта, ни от его отсутствия. Когда он был с ним, он был рад побыть с ним, когда он был вдали от него, он был рад побыть вдали от него. Покидая его ночью и вновь возвращаясь к нему утром, он никогда не чувствовал ни облегчения, ни сожаления.

Это оцепенение охватило весь дом, сад, огород и, естественно, Артура.

Так что, когда Уотту пришло время уходить, он двинулся к калитке в совершеннейшей безмятежности.

Однако, едва успев оказаться на дороге, он разрыдался. Он стоял, вспоминал он, опустив голову, держа в каждой руке по сумке, а слезы его мелким дождиком окропляли только что покинутую землю. Он не поверил бы в такое, не будь это он сам собственной персоной. Влага, излившаяся на поверхность дороги, пережила, по расчетам, его уход минуты на две, а то и на все три. К счастью, погода была хорошей.

Комната Уотта не содержала никаких разъяснений. Это было маленькое, темное и, хоть Уотт был человеком отчасти чистоплотным, зловонное помещение. Из единственного окна открывался прекрасный вид на ипподром. Картина, или цветная репродукция, ничего не проясняла. Напротив, значимость ее со временем уменьшалась.

По голосу мистера Нотта ничего нельзя было узнать. Мистер Нотт и Уотт никогда не беседовали. Время от времени мистер Нотт без всякой видимой причины раскрывал рот, чтобы попеть. Все мужские регистры от баса до тенора давались ему с равным успехом. По мнению Уотта, пел он не слишком хорошо, однако Уотт слыхал певцов и похуже. Мелодии этих песен были исключительно однообразны. Поскольку голос, за исключением редких хриплых скачков вверх и вниз тонов на десять, а то и на одиннадцать, не покидал начального тона, которому, казалось, был обязан блюсти верность до конца. Слова этих песен были либо бессмысленными, либо зиждились на идиоме, с которой Уотт, прекрасный лингвист, знаком не был. Как правило, первой буквой была «а», а взрывными – «к» и «г». Кроме того, мистер Нотт часто разговаривал сам с собой с весьма оживленными и разнообразными интонациями и жестикуляцией, но так тихо, что до болезненно напрягавшихся ушей Уотта доносилось лишь дикое и невнятное бессмысленное бормотанье. К этим звукам Уотт привязался необычайно. Дело вовсе не в том, что он грустил, когда они стихали, не в том, что он радовался, когда они вновь раздавались. Однако, пока они звучали, он радовался, как радовался бы дождю, льющему на бамбук или даже тростник, натиску на землю волн, обреченных стихнуть, обреченных нахлынуть вновь. Еще мистер Нотт любил отдельные необычайно энергичные дактилические восклицания, сопровождавшиеся судорогами конечностей. Преобладали среди них такие: Экзельман! Кэвендиш! Аввакум! Кровушка!

Касательно имевшего колоссальную важность физического обличья мистера Нотта Уотту, к сожалению, почти нечего было сказать. Поскольку сегодня мистер Нотт был высок, полон, бледен и темноволос, а завтра худ, низок, румян и светловолос, а завтра упитан, росл, смугл и рыжеволос, а завтра низок, полон, бледен и светловолос, а завтра росл, румян, худ и рыжеволос, а завтра высок, смугл, темноволос и упитан, а завтра полон, росл, рыжеволос и бледен, а завтра высок, худ, темноволос и румян, а завтра низок, светловолос, упитан и смугл, а завтра высок, рыжеволос, бледен и полон, а завтра худ, румян, низок и темноволос, а завтра светловолос, упитан, росл и смугл, а завтра темноволос, низок, полон и бледен, а завтра светловолос, росл, румян и худ, а завтра упитан, рыжеволос, высок и смугл, а завтра бледен, полон, росл и светловолос, а завтра румян, высок, худ и рыжеволос, а завтра смугл, низок, темноволос и упитан, а завтра полон, румян, рыжеволос и высок, а завтра темноволос, худ, смугл и низок, а завтра светловолос, бледен, упитан и росл, а завтра темноволос, румян, низок и полон, а завтра худ, светловолос, смугл и росл, а завтра бледен, упитан, рыжеволос и высок, а завтра румян, светловолос, полон и росл, а завтра смугл, рыжеволос, высок и худ, а завтра упитан, низок, бледен и темноволос, а завтра высок, полон, смугл и светловолос, а завтра низок, бледен, худ и рыжеволос, а завтра росл, румян, темноволос и упитан, а завтра полон, низок, рыжеволос и смугл, а завтра росл, худ, темноволос и бледен, а завтра высок, светловолос, упитан и румян, а завтра росл, темноволос, смугл и полон, а завтра худ, бледен, высок и светловолос, а завтра рыжеволос, упитан, низок и румян, а завтра темноволос, высок, полон и смугл, а завтра светловолос, низок, бледен и худ, а завтра упитан, рыжеволос, росл и румян, а завтра смугл, полон, низок и светловолос, а завтра бледен, росл, худ и рыжеволос, а завтра румян, высок, темноволос и упитан, а завтра полон, смугл, рыжеволос и росл, а завтра темноволос, худ, бледен и высок, а завтра светловолос, румян, упитан и низок, а завтра рыжеволос, смугл, высок и полон, а завтра худ, темноволос, бледен и низок, а завтра румян, упитан, светловолос и росл, а завтра смугл, темноволос, полон и низок, а завтра бледен, светловолос, росл и худ, а завтра упитан, высок, румян и рыжеволос, а завтра росл, полон, смугл и светловолос, а завтра высок, бледен, худ и рыжеволос, а завтра низок, румян, темноволос и упитан, а завтра полон, высок, светловолос и бледен, а завтра низок, худ, рыжеволос и румян, а завтра росл, темноволос, упитан и смугл, а завтра низок, рыжеволос, бледен и полон, а завтра худ, румян, росл и темноволос, а завтра светловолос, упитан, высок и смугл, а завтра темноволос, росл, полон и бледен, а завтра светловолос, высок, румян и худ, а завтра упитан, рыжеволос, низок и смугл, а завтра румян, полон, высок и светловолос, а завтра смугл, низок, худ и рыжеволос, а завтра бледен, росл, темноволос и упитан, а завтра полон, румян, рыжеволос и низок, а завтра темноволос, худ, смугл и росл, а завтра светловолос, бледен, упитан и высок, а завтра темноволос, румян, росл и полон, а завтра худ, светловолос, смугл и высок, а завтра бледен, упитан, рыжеволос и низок, а завтра румян, темноволос, полон и высок, а завтра смугл, светловолос, низок и худ, а завтра упитан, росл, бледен и рыжеволос, а завтра низок, полон, румян и светловолос, а завтра росл, смугл, худ и рыжеволос, а завтра высок, бледен, темноволос и упитан, а завтра полон, росл, рыжеволос и румян, а завтра высок, худ, темноволос и смугл, а завтра низок, светловолос, упитан и бледен, или так это Уотту казалось, если упоминать лишь рост, комплекцию, цвет кожи и волос.

Поскольку кроме них ежедневно менялись посадка, выражение, форма и размер ступней, ног, кистей, рук, рта, носа, глаз, ушей, если упоминать лишь ступни, ноги, кисти, руки, рот, нос, глаза, уши, их посадку, выражение, форму и размер.

Поскольку осанка, голос, запах, прическа редко были одними и теми же день ото дня, если упоминать лишь осанку, голос, запах, прическу.

Поскольку манера кашлять, манера сплевывать ежедневно менялись, если рассматривать лишь манеру кашлять и сплевывать.

Поскольку отрыжка никогда не была одинаковой два дня подряд, если не заходить дальше отрыжки.

Уотт не прилагал руку к этим преображениям и не знал, в какой из двадцати четырех часов они происходили. Впрочем, он подозревал, что происходили они между полуночью, когда Уотт заканчивал свой день, помогая мистеру Нотту надеть ночную рубашку[9] и улечься в постель, и восемью утра, когда Уотт начинал свой день, помогая мистеру Нотту подняться с постели и снять ночную рубашку. Поскольку маловероятно, чтобы мистер Нотт менял свое обличье в часы услужения Уотта, не привлекая внимания Уотта если и не прямо сразу, то хотя бы в последующие часы. Поэтому Уотт подозревал, что именно в ночных глубинах, когда невелик риск быть застанным врасплох, принимал мистер Нотт свой облик для грядущего дня. И укрепилось это подозрение в сердце Уотта благодаря тому, что когда он порой поднимался ни свет ни заря, не имея сил или желания спать, вставал и подходил к окну взглянуть на звезды, которые когда-то, умирая в Лондоне, знал наперечет, подышать ночным воздухом и послушать ночные звуки, к которым все еще питал жгучий интерес, он порой видел между собой и землей полоску белого света, озарявшую темноту, делавшую листья серыми, а в сырую погоду наделявшую дождь блеском.

Ни один из жестов мистера Нотта нельзя было назвать характерным за исключением, возможно, заключавшегося в одновременном закупоривании лицевых отверстий: большими пальцами – рта, указательными – ушей, мизинцами – ноздрей, средними – глаз, безымянные же, в критические минуты стимулирующие умственную деятельность, покоились на висках. Это было не столько жестом, сколько позой, в которой мистер Нотт подолгу пребывал без видимого неудобства.

Уотт подметил у мистера Нотта и другие привычки, другие маленькие хитрости, маленькие хитрости, позволяющие скрасить маленькие дни, о которых при желании рассказал бы, если бы не устал, если бы так не устал от того, о чем уже рассказал, не устал от сложения и вычитания одного и того же из одного и того же.

Однако он не мог вынести мысли, что мы расстанемся, чтобы никогда больше не встретиться (в этом мире), а я останусь в неведении относительно того, как мистер Нотт надевал ботинки, или туфли, или тапочки, или ботинок и туфлю, или ботинок и тапочек, или туфлю и тапочек, когда он поступал так, когда он не надевал просто ботинок, или туфлю, или тапочек. Поэтому, сняв свои руки с моих плеч и положив их на мои запястья, он поведал, как мистер Нотт, чувствуя, что время пришло, принимал хитрый вид и начинал бочком-бочком подбираться к ботинкам, туфлям, ботинку и туфле, ботинку и тапочку, туфле и тапочку, бочком-бочком, мало-помалу, с бесхитростным видом, мало-помалу, все ближе и ближе к полке, на которой они лежали, пока не оказывался достаточно близко, чтобы стремительно их схватить. И, надевая один черный ботинок, коричневую туфлю, черный тапочек, коричневый ботинок, черную туфлю, коричневый тапочек на одну ногу, второй он крепко сжимал, чтобы тот не удрал, или клал в карман, или ставил на него ногу, или заталкивал в ящик, или совал в рот, пока не оказывался в состоянии надеть его на другую ногу.

Поведав это, он снял мои руки со своих плеч и спиной вперед через дыру вернулся в свой сад, оставив меня наедине, наедине с моими бедными глазами, следившими за ним, следившими за ним в этот последний раз из многих, как он спиной вперед ковыляет через густые мечущиеся тени к своему жилищу. Он часто врезался в древесные стволы, а его ноги запутывались в наземной растительности, и рушился наземь, навзничь, ничком, на бок, или в густые заросли ежевики, или шиповника, или чертополоха, или крапивы. Однако он поднимался и без звука шел к своему жилищу, пока я не перестал его видеть, видя одни лишь осины. А из невидимых корпусов, его и моего, где как раз готовился обед, поднимались струйки дыма, которые по воле ветра то расходились далеко, а то, смешиваясь, таяли.

IV

Как Уотт поведал начало своей истории – не в первую очередь, а во вторую, – так не в четвертую, а в третью поведал он теперь ее конец. Два, один, четыре, три – вот в каком порядке поведал Уотт свою историю. Героические четверостишия иначе не состряпаешь.

Как Уотт пришел, так он и ушел: ночью, что укутывает все своей мантией, особенно когда пасмурно.

Было лето, думал он, поскольку воздух был не совсем холоден. Как в пору его прихода, так и в пору его ухода стояла, казалось, теплая летняя ночь. И наступила она в конце дня, который был похож для Уотта на другие дни. Поскольку за мистера Нотта он говорить не мог.

В комнате, мимолетно освещенной луной и большим количеством звезд, мистер Нотт продолжал – по всей видимости, как обычно – лежать, преклонять колени, сидеть, стоять, ходить, испускать крики, бормотать и молчать. Уотт по своему обыкновению сидел у открытого окна, как делал это в подходящую погоду, смутно слышал первые ночные звуки, смутно видел первые ночные огни, человеческие и небесные.

В десять послышались шаги, громче, громче, тише, тише, по лестнице, по площадке, опять по лестнице, а в открытой двери появился свет, из темноты медленно становящийся ярче, в темноте медленно становящийся слабее, шаги Артура, свет бедняги Артура, потихоньку взбирающегося на отдых в привычный свой час.

В одиннадцать в комнате стало темно, так как луна зашла за дерево. Но поскольку дерево мало, а восходит луна быстро, переход этот был недолог, равно как и затемнение.

Как по шагам, по загоравшемуся и гасшему свету Уотт понял, что наступило десять, так по затемнению комнаты понял, что наступило одиннадцать или около того.

Но когда он решил, что наступила полночь или около того, облачил мистера Нотта в ночную рубашку, а затем уложил в постель, тогда он спустился на кухню, как делал каждую ночь, чтобы выпить последний стакан молока, чтобы выкурить последнюю четвертинку сигары.

Однако на кухне при свете угасающего очага на стуле сидел незнакомец.

Уотт поинтересовался у него, кто он такой и как сюда попал. Это, чувствовал он, было его обязанностью.

Меня звать Микс, сказал незнакомец. Только что я был снаружи, а через секунду оказался внутри.

Стало быть, время пришло. Уотт снял пробковую крышечку со стакана и отпил. Молоко начало скисать. Он зажег сигару и затянулся. То была скверная сигара.

Я пришел из сказал мистер Микс и описал пункт, откуда он пришел. Я родился в сказал он и обнародовал место и обстоятельства своего появления на свет. Мои дорогие родители, сказал он, и героические фигуры мистера и миссис Микс, не имеющие себе равных в анналах тайных прелюбодеяний, заполнили кухню. Еще он сказал: В пятнадцать лет, Моя дражайшая жена, Моя дражайшая собака, И вот наконец. К счастью, детей у мистера Микса не было.

Уотт некоторое время прислушивался, поскольку голос был довольно мелодичным. В частности, фрикативные звуки были особенно приятны. Но как было с давешней ночной песней, так случилось и с ним, с голосом Микса, с приятным голосом бедняги Микса, и он сгинул в беззвучной воронке внутреннего плача.

Закончив пить молоко и курить сигару, пока та не обожгла ему губы, Уотт покинул кухню. Но вскоре он вернулся к Миксу, держа в каждой руке по маленькой сумке, сиречь всего две маленьких сумки.

Путешествуя, Уотт предпочитал две маленьких сумки одной большой. На самом деле, перемещаясь с места на место, он предпочитал две маленьких сумки, по одной в каждой руке, одной маленькой, то в одной руке, то в другой. Никакой сумки, большой или маленькой, ни в какой руке, – это, разумеется, было бы ему по сердцу больше всего во время своих странствий. Но что бы тогда сталось с его пожитками, туалетными принадлежностями и сменой белья?

Одна из этих сумок была ягдташем, уже, возможно, упоминавшимся. Несмотря на ремни и пряжки, коими тот был в изобилии оснащен, Уотт держал его за горловину, словно мешок с песком.

Другая сумка была еще одним таким же ягдташем. Его Уотт тоже держал за горловину, словно дубинку.

Сумки эти были на три четверти пусты.

На Уотте было пальто, местами все еще зеленое. Пальто это, когда Уотт в последний раз его взвешивал, весило около пятнадцати – шестнадцати торговых фунтов; или немногим более стоуна. В этом Уотт был уверен, поскольку взвесился на весах сначала в пальто, а затем без него, когда оно лежало на земле у его ног. Однако это было довольно давно, и с тех пор пальто могло прибавить в весе. Но могло оно стать и легче. Пальто было настолько длинным, что штаны Уотта, которые он носил приспущенными, чтобы скрыть форму своих ног, видны не были. Пальто имело весьма почтенный возраст, как и бывает с такими пальто, поскольку было за небольшую сумму куплено с рук у почтенной вдовы отцом Уотта, когда отец Уотта был еще молод и только начинал раскатывать на автомобиле, то бишь лет семьдесят тому назад. Пальто с тех пор никогда не стиралось, разве только с грехом пополам дождем, снегом, градом и, разумеется, случайными и мимолетными погружениями в воды канала, а также не сушилось, не выворачивалось и не чистилось, каковыми, несомненно, мерами предосторожности и объяснялась его сохранность как единого целого. Материал пальто, хоть и порядком потрепанный и измочаленный, особенно сзади, был настолько толст и прочен, что оставался непробиваемым в самом строгом смысле этого слова, да и фактура его видна была лишь на седалище и на локтях. Пальто продолжало застегиваться спереди девятью пуговицами, которые хоть и были теперь разной формы и цвета, но все без исключения столь исключительного размера, что, будучи раз застегнутыми, оставались застегнутыми. В петлице болтались останки искусственной багровой хризантемы. Клочки бархата льнули к воротнику. Полы разделены не были.

На голове Уотт носил котелок перечного цвета. Эта великолепная шляпа принадлежала его деду, который подобрал ее на ипподроме с земли, где та валялась, и отнес домой. Тогда горчичного, ныне она была перечного цвета.

Следует отметить, что цвета, пальто, с одной стороны, и шляпы, с другой, становились все ближе друг к другу с каждым проходящим пятилетием. А ведь какими разными были их начала! Одно зеленое! Другая желтая! Таково время: осветляет темное, затемняет светлое.

Следует ожидать, что, встретившись-таки, они не остановятся, нет, но продолжат, в соответствии со своей природой, стареть, пока шляпа не станет зеленой, а пальто желтым, и далее, проходя последние круги, светлея, темнея, переставая быть, шляпа – шляпой, а пальто – пальто. Поскольку таково время.

На ногах Уотт носил коричневый ботинок и туфлю, к счастью, тоже коричневатую. Ботинок этот Уотт купил за восемь пенсов у одноногого, который, потеряв ногу и тем паче ступню в результате несчастного случая, был счастлив по выходе из госпиталя сбагрить за такую сумму свое единственное годное на продажу имущество. Он ничуть не подозревал, что обязан этой удачей тому, что Уотт несколькими днями ранее обнаружил на морском берегу туфлю, заскорузлую от соли, но в остальном сохранившую форму лодки.

Туфля и ботинок были настолько близки друг к другу по цвету и настолько скрыты, по крайней мере сверху, в первую очередь брюками, а во вторую пальто, что их почти можно было принять не за туфлю, с одной стороны, и ботинок, с другой, а за настоящую пару ботинок или туфлей, не будь ботинок тупоносым, а туфля остроносой.

Ноги Уотта, будучи одиннадцатого размера, страдали, пусть и не от агонии, от боли в ботинке двенадцатого размера и туфле десятого, и каждая охотно поменялась бы с соседкой местами хоть на мгновение.

Надевая на ту ногу, которой просторно, не один носок из пары, а оба, и на ту, которой тесно, не второй, а ни одного, Уотт тщетно пытался сгладить эту асимметрию. Но логика была на его стороне, и, отправляясь в путешествие любой длительности, он хранил верность именно такому распределению своих носков, а не трем другим возможным.

О пиджаке, жилете, рубашке, майке и трусах Уотта можно было бы написать много интересного и значительного. Трусы, в частности, были примечательны более чем с одной точки зрения. Но пиджак, жилет-рубашка и белье видны не были.

Уотт не носил ни галстука, ни воротничка. Будь у него воротничок, он, несомненно, разыскал бы галстук ему в пару. А будь у него галстук, он, возможно, раздобыл бы воротничок ему под стать. Но, не имея ни галстука, ни воротничка, он не имел ни воротничка, ни галстука.

Одетый таким образом и держа в каждой руке по сумке, Уотт стоял на кухне, и лицо его постепенно приняло настолько безучастное выражение, что Микс, вскинув в изумлении удивленную руку к обалдевшему рту, отпрянул к стене и стоял там, скорчившись и прижав спину к стене, тыльную сторону одной руки к разинутому рту, а тыльную сторону второй к ладони первой. А может, что-то другое заставило Микса отпрянуть и скорчиться у стены, закрыв руками лицо, что-то другое, а вовсе не лицо Уотта. Поскольку трудно поверить, что лицо Уотта, все это время страшное, было достаточно страшным, чтобы заставить сильного флегматичного мужчину вроде Микса отпрянуть к стене и закрыть руками лицо, будто защищаясь от удара или подавляя крик, и побледнеть, так как он порядком побледнел. Поскольку лицо Уотта, несомненно страшное, особенно когда оно принимало именно такое выражение, вряд ли было настолько страшным. Да и Микс был не маленькой девочкой или невинным юным хористом, нет, но здоровым спокойным мужчиной, повидавшим мир как дома, так и в странствиях. Но что же, как не лицо Уотта, оттолкнуло Микса и лишило его щеки их обычного насыщенного цвета? Пальто? Шляпа? Туфля и ботинок? Да, возможно туфля и ботинок, взятые вместе, такие коричневые, такие выдающиеся, такая остроносая и такой тупоносый, вывернутые в непристойном внимании, и такая коричневая, такой коричневый. А может, это было не что-то в Уотте, принадлежавшее Уотту, но позади Уотта, или сбоку от Уотта, или перед Уоттом, или под Уоттом, или над Уоттом, или вокруг Уотта, неотброшенная тень, нерассеянный свет или серый воздух, клубящийся эфемерными энтелехиями?