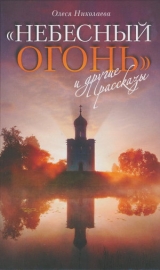

Текст книги ""Небесный огонь" и другие рассказы"

Автор книги: Олеся Николаева

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)

– Почему это нет, – возразила я, – А Достоевский, которого тема денег очень волновала? А Бальзак?

– Да, да, но я имею в виду – сейчас, сейчас! Это будит такие страсти, шевеление таких подземных пластов в человеке!

– Ну, а вы сами почему не напишете? Вы же сценарист!

– Я пишу бытовые комедийные сериалы. Это очень хорошо идет. Всегда есть спрос. А трагедии, знаете ли, надо еще пристраивать, искать продюсеров. Словом, это просто не мой конек.

Поэт – декадент, автор «Запастерначья», с которым я познакомилась у моего будущего мужа, когда впервые так бесславно к нему пришла, выполнил свое обещанье и пригласил нас к себе на академическую дачу. Наш общий друг Андрей Витте, который тоже тогда писал стихи, специально для этой поездки угнал у своего отца «Волгу», и мы, почти как этакая золотая молодежь, покатили в Жуковку. Я расположилась на переднем сиденье рядом с водителем, а мой будущий муж сидел сзади. И поэтому я все время оборачивалась к нему, весело щебеча. Даже и не заметила, как, закинув ногу за ногу, острой коленкой уперлась в прикуриватель, и когда он в положенный срок стал выскакивать, чтобы дать огоньку, коленка моя преградила ему путь. И тогда он нерастраченным этим своим огнем что‑то внутри машины подпалил. Как только мы вырулили на Рублевку, из отверстия, предназначенного для радио, вдруг повалил черный дым, запахло паленым и Витте, ударив по тормозам, закричал:

– Вылезай! Ложись! Сейчас рванет!

Мы выскочили, отбежали и залегли по – пластунски прямо в сугроб у куста, прикрывая головы кистями рук.

Прошла минута, другая, потом еще. Машина все не взрывалась, и мы продолжали лежать. Наконец Андрюша не выдержал: он ринулся к ней, открыл капот и, сняв с себя куртку, принялся ею бить по дымящимся проводам. Мы кинулись за ним, тоже стащили с себя куртки, не исключая того, что ведь и сейчас может еще рвануть, но он сказал с облегчением:

– Погасил!

И мы поехали, чувствуя, как совместное лежание на голом снегу под кустом в ожидании взрыва, у смерти перед лицом, сблизило нас. И поэтому мы с особым воодушевлением пили у поэта – декадента превосходное красное вино, ели чернослив, начиненный миндалем и пышно покрытый взбитыми сливками, а баснословный Козин нам пел: «Только раз бывают в жизни встрэчи, только раз судьбою рвется нить…» И тут зашел на огонек обещанный нам сын уже тогда легендарного Сахарова Митенька. Не знаю, наверняка теперь это уже солидный господин и весьма недурен собой, но тогда это был пятнадцатилетний шкет с тонкой шейкой и худеньким личиком, сплошь покрытым красненькими подростковыми прыщиками. Он сразу решил вписаться в компанию взрослых девятнадцатилетних людей: опрокинул в себя полстакана виски, проигнорировав эстетскую черносливовую закуску, и пристроился возле меня, явно выказывая желание «приударить».

– Вы любите стрелять лис? – спросил он моего будущего мужа.

Тот усмехнулся.

И тогда Митенька, потирая руки и чуть – чуть побрызгивая слюной, сказал мне как бы невзначай:

– А я страсть как люблю пострелять лис для своих любовниц!

Этот Слава Л. в начале перестройки провернул хитроумнейшую финансовую операцию. Он обзвонил московских поэтов, причем не только тех, которые были на виду, но и таких, которые томились в тихой безвестности но литобъединениям, и предложил каждому бесплатно издать буклет с его стихами, причем вместе с переводами этих стихов на четыре европейских языка. Переводчики якобы были уже «заряжены», а серия запущена.

– Представляешь, какая это будет тебе реклама, – и не только здесь, у нас, но и в Европе, а хотя бы даже и в Америке? Поэзия без границ! Ну что, согласен? – спрашивал у каждого он.

Все, конечно, были согласны и кинулись нести ему свои стихи.

– Но только, – говорил он вдруг, словно вспомнив нечто незначительное, – тебе надо будет сделать портрет на обложку. Поскольку это серия, то он должен быть в общем ключе. Но ты не беспокойся, у меня есть специальный фотограф, он тебя сфотографирует как положено, и подретуширует,

и все будет о’кей. Только уж за это тебе придется заплатить. Но больше – ни копейки с тебя не возьмут.

И тут он называл сумму, весьма приличную по дореформенным временам: предположим, это было триста рублей.

– Чего так дорого? – вскидывались бедные поэты.

– Простота! Так это ж фотограф – художник! Для всеевропейского издания! А ты мелочишься. Ну и сиди себе в своем экономном бесславии!

И что? Наскребали поэты эти денежки, одалживали как миленькие, приносили ему в клювике. И я бы принесла, если бы не мой муж. Он тогда работал в «Огоньке», и у него рядом было фотографов пруд пруди, и все отменные.

– Да ладно, – сказал он мне, – позвони Славе, спроси точно, каким должен быть этот портрет, узнай все параметры, а тебе наши фотографы бесплатно все сделают.

Но Слава сказал:

– Нет. Тут у нас специальная технология, и чужие портреты нам не подойдут. Так что фотографируйся у нас. Неси триста рэ.

И вот тогда мой муж разгадал его авантюру.

– Посчитай, сколько поэтов в одной только Москве, и умножь это на триста – сколько денег получится? А Слава потом скажет: ну, ребята, провалилось, не удалось! Издательство отказалось вас выпускать в самый последний момент.

И действительно: Слава Л. вдруг куда‑то исчез. То сидел – сидел в кафе ЦДЛ, а то вдруг – нет его, как не бывало.

А через несколько лет, когда я была в гостях у Андрея Синявского, я вдруг увидела у него на секретере книгу стихов, выпущенную, кажется, в Мюнхене. На обложке красовалось: Святослав Л. Внутри была подпись, нечто такое: «Дорогому мученику совести Андрею Донатовичу от мученика совести Славы Л.»

– Откуда вы знаете этого мученика совести? – спросила я Синявского.

– Да я был в Германии, и ко мне на моем вечере подошел этот милый человек, который и подарил свою книгу. Он сказал, что тоже очень пострадал от советской власти, томился в неволе и еле ноги унес.

Я живо представила себе эти разъяренные толпы разочарованных поэтов, требующих у Славы свои буклеты на пяти языках, и подумала, что, действительно, он, наверное, испытал огромное облегчение, когда наконец сел в самолет, улетавший в прекрасный Мюнхен.

У святителя Спиридона было несколько историй, непосредственно связанных с деньгами. Однажды после сильного наводнения к нему пришел разорившийся крестьянин и поведал о своей беде: он пришел к знакомому состоятельному человеку и попросил его одолжить зерна для посевов, с тем что после урожая он вернет ему это зерно с лихвой. Но тот потребовал от него залог, которого у бедняка не было.

И тогда святитель Спиридон дал ему для залога дивное украшение – золотую змею. Перед такой ценностью владелец амбаров не смог устоять и наделил крестьянина зерном. Тот посеял его и вскоре получил небывалый урожай. Выручив за него немалые деньги, крестьянин на радостях поспешил к богатому землепашцу, чтобы вернуть долг. Но богачу уже так не хотелось расставаться с драгоценностью, что он слукавил: мол, не получал он никогда никакой золотой змеи, в глаза ее не видывал и потому возвращать ничего крестьянину не будет.

Крестьянин поведал эту историю святителю Спиридону, и святой уверил его, что плут вскоре будет наказан. Богач же тем временем решил полюбоваться столь ловко присвоенной драгоценностью и полез в сундук, где она хранилась. Каков же был его ужас, когда он обнаружил вместо золотого изваяния живую змею! Он захлопнул крышку сундука, отыскал крестьянина и, ссылаясь на то, что он только что вспомнил всю эту историю с залогом, предложил вернуть драгоценность в обмен на уплату долга.

Крестьянин принес деньги, а богач подвел его к сундуку и предложил забрать из него то, что там хранилось. Крестьянин отвалил крышку и вытащил оттуда сверкающую золотом литую змею.

Когда крестьянин вернул драгоценность святителю Спиридону, тот пригласил его пойти с ним на огород, где и положил на землю сокровище. После этого он воззвал к Господу с молитвой благодарения, и змея, сослужив свою службу в качестве золотого изделия, превратилась в живую скользкую тварь и тут же уползла по своим змеиным делам. И потрясенный крестьянин понял, что святитель Спиридон, который так хотел ему помочь и сам не имел ничего, что бы можно было отдать в качестве залога, умолил Господа превратить это пресмыкающееся в драгоценный предмет. Ибо «Господь творит все, что хочет, на небесех и на земли, на морях и во всех безднах» (Пс 134,6). Но каково же дерзновение святого, какова сила его молитвы!

Это ведь еще и притча об эфемерности стоимости земных вещей. Сколько стоит кусок хлеба во дни голода? Стакан воды в пустыне? Глоток воздуха в газовой камере? Да хотя бы и рукавицы во время лютого мороза? Сколько стоит зрение? Способность ходить? Говорить? Слух? Сон? Сколько стоит сделать так, чтобы тебя любили? Чтобы самому хоть кого‑то любить? И что можно купить на миллион фунтов умирающему? Что, какое благо могут дать деньги мультимиллионеру, которому так претит жить, что он предпочитает выстрелить себе в глаз? Не скользкую ли змею уползающую видит он перед тем, как направить дуло себе в зрачок?

В церковнославянском тексте Евангелия по сравнению с русским переводом стоит исключительно точный глагол «отщетить»: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою отщетит?» (Мк 8, 36). И воистину: «Какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мк 8, 37).

Это я к тому, что недавно слышала по радио дискуссию: все ли можно купить. И дискутирующие пришли к выводу, что купить можно все, дело лишь в цене. Интересно, как они собираются покупать себе ум или талант? И что это будут у них за купленные друзья, или купленная жена, или купленная мать?

Я знала один брак, заключенный по расчету, но там все очень плохо кончилось. Это красотка Нана, у которой была дочка – олигофрен, вышла замуж за грузинского миллионера. Он был старым, обрюзгшим и с большой бородавкой на лице, но главное – он был хам и плебей. Зато Нана поселилась в роскошной квартире в лучшем районе Тбилиси, получила возможность самой не зарабатывать на жизнь, а сидеть с больной дочкой и лечить ее у лучших врачей. Так она пожертвовала собой, потому что очень любила эту больную девочку. Но ее миллионер был так ей отвратителен, что она его отравила, подмешав в чачу какую‑то кислоту. Потом она подкупила в суде нужных людей, и то ли ее оправдали, то ли дело вовсе закрыли. А потом в Грузии началась война. В Тбилиси не работало отопление, и она разжигала камин. Искра упала на паркет, ночью он начал тлеть, потом загорелся дом, а Нана с дочкой не могли выскочить из него, потому что к железной двери нельзя было пробраться из‑за бушевавшего огня, а на окнах были решетки.

Но что касается браков по любви, то я знаю немало случаев среди моих знакомых, когда хотя бы один из будущих супругов получал внутреннее твердое удостоверение в том, что именно этот человек и будет делить с ним жизнь. Так было с моим другом, писателем С., когда он увидел Татьяну и сразу понял, что именно она – его жена. Так было и с женой моего брата: они вообще ходили в один детский сад и сиживали там рядом на горшках. Она уверяет, что уже тогда знала, что он – ее будущий муж. Так было с моими друзьями Петей и Соней – они учились в одном классе, а поженились только в двадцать три года: все это время Петя доказывал Соне, что она предназначена именно ему.

И все это не роковые романы, а браки, совершенные на небесах, любовь до гроба и после него. Просто любовь.

Никогда не догадаешься, кто кого полюбит, и никогда не добьешься любви, если уж не суждено.

Я помню, как моя подруга Любаня страстно влюбилась в молодого и неженатого прозаика П., с которым я была в добрых приятельских отношениях. И вот она все просила и умоляла меня как-нибудь поехать вместе к нему и завести общий разговор, чтобы уж она потом, завязав знакомство, имела возможность встретиться с ним самой. И так она на меня насела, что я согласилась, несмотря на то что мой муж очень меня ругал и даже называл это в сердцах «сводничеством». Но я понимала, что это никакое не сводничество: просто, когда человек влюблен, он трепещет. Он двух слов не может связать. А они вообще знакомы шапочно и помимо меня. Просто она не может с ним наладить чисто человеческий контакт. Ну, ведь я же сама тоже просила подружку в сходной ситуации пойти со мной…

В общем, узнала я, что он живет в Переделкине на чьей‑то писательской даче: зима, хозяева в Москве, а он вроде как сторожит. И что он болеет. И я сказала: я тебя, больного, навещу. Он сказал: давай. А я сказала: а я приеду с подружкой. Он сказал: хорошо.

Мы купили аспирина, парацетамола, все того же вина, фруктов и поехали к больному. А у него – котлеты, пюре, борщик, кисель, коньяк.

Пока он расставлял на столе тарелки, Любаня мне и говорит с подозрением:

– Кто‑то до нас здесь уже побывал! Чувствуется заинтересованная женская рука!

Села и съела все подчистую. Уничтожила чужие следы. А потом еще и коньяк принялась истреблять. Но поскольку она вообще‑то девушка была непьющая и добронравная, ее после такого преизобильного ужина, да еще и коньячка, да еще и с морозца, потянуло в сон. И когда молодой и подающий надежды прозаик П., которого мы с самого начала попросили почитать что‑нибудь «из новенького», принялся с воодушевлением декламировать свой рассказ, старательно интонируя, кое – где посмеиваясь, а порой даже и смахивая невольную слезу, Любаня стала клевать носом и держать двумя пальцами левый глаз, чтобы хоть он не закрылся совсем. Но ее героические усилия оказались тщетными: все ее силы оттянул на себя желудочно – пищеварительный тракт, и когда прозаик П. закончил читать с полным ощущением, что рассказ – удался, Любаня, откинув голову назад, сладко посапывала в своем кресле.

Ну и вот, ничего у них не получилось. Так что можно считать, что мы с ней просто прогулялись за город по русской зиме, хорошенько покушали, отогрелись в тепле, вздремнули и возвратились назад.

А ведь она такая миловидная, заботливая, у нее и квартира своя в Москве – уютная, благоустроенная, а у прозаика П. даже и прописки‑то не было. Она и в литературе толк понимала, и сама стихи пописывала, так что не стала бы его мещанством давить, и все у них могло бы быть так хорошо!

Но – не судьба!

А еще я знаю один трагический случай, когда молодой иеродиакон, то есть – монах, между прочим, очень суровой жизни – встретил в монастыре прекрасную девушку – медика и отпросился в Москву к ней на лечение. И такая у них бурная вспыхнула страсть, что он бросил все и на ней женился. Но не прошло и полугода, как эта его любовь претворилась в такую жгучую ненависть, что он стал бояться себя самого, как бы он вдруг ее не убил. Поэтому он просто от нее сбежал. В монастырь возвращаться у него не хватило духа, и он поселился у матери в тихом провинциальном городке, где и спился. Самое поразительное, что когда он был еще в монастыре, он все возмущался другими монахами: и молятся они мало, и не так, как положено, и святых отцов не читают, и едят много, и вообще, в монастыре слишком уж для него мягок устав. Он даже просил меня отвезти его на машине по лесной дороге куда‑то вглубь, и дальше мы уже шли пешком, верней, ломились по непролазной чаще километра три, отмахиваясь от комариных туч. Наконец он остановился и сказал:

– Вот тут. Вот тут будет мой скит, когда я уйду из монастыря и стану подвизаться в одиночестве.

Построю церквушку и буду молиться в ней день и ночь.

…После этого случая я стала с большим подозрением относиться к отдельным монахам, которые начинали сетовать на то, что устав их монастыря недостаточно строг, и делиться своими помыслами об уходе в собственный скит.

А что касается того отвращения, которое вдруг стал испытывать тот несчастный иеродиакон к своей избраннице, то ведь и в Библии есть такая история. Это когда Амнон воспылал преступной любовью к Фамари, так что заболел из‑за нее, заманил ее к себе и изнасиловал. И вот сразу после этого, как сказано, «возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней».

Все‑таки любовь и радость – это дары Божьи, и Он кому хочет, дает их, а кому не захочет, у того отнимает: Бог творит все, что хочет. Захочет – ожесточит сердце фараона, а захочет – умягчит. Поэтому – берегись, пытающийся своровать эту радость или похимичить, чтобы получить ее. Честно говоря, я люблю этот Божественный произвол.

Удивительно, как любовь притупляет все прочие ощущения. Когда ко мне впервые, вскоре после пира с поэтом – декадентом, собрался в гости мой будущий муж, я постаралась получше его принять: все убрала, купила всякого вкусного и, когда он пришел, стала жарить блины, целиком поглощенная его присутствием, – настолько, что, схватившись за раскаленную сковородку, этого даже и не почувствовала, а просто инстинктивно отдернула руку. И лишь когда он покинул мой дом, я с удивлением обнаружила у себя на ладони и пальцах страшный багровый ожог.

Мне кажется, я отчасти могу понять, как мученики, претерпевая какие‑то нечеловеческие пытки и страдания, терпеливо и кротко переносили их. Ибо любовь поглощала их ощущения, перекрывала боль, «покрывала все».

Святителя Спиридона ведь тоже мучили и пытали. В житии сказано, что еще до своего епископства, в 305 году, он был отправлен на рудники; там он подвергался пыткам за то, что не желал отречься от Христа, ему повредили правый глаз, отрубили правую руку… А во время гонений в 308–313 гг. он был арестован вновь. Правда, в том же житии (греческом) говорится и о том, что на его святых мощах нет следов повреждения глазниц, но ведь мучители могли поранить ему глаз и не повреждая глазниц.

Но особенно меня поражает то, что у него, как и у моего отца, не было правой руки. Мой отец потерял правую руку на фронте, когда ему было девятнадцать лет. Удивительно, но я никогда не чувствовала, что мой отец – инвалид. Да и люди, дружившие и просто общавшиеся с ним, как‑то переставали осознавать, забывали, что у моего отца правый рукав – пустой. Он его заправлял в карман. Это происходило оттого, что он так сам себя поставил: никакой беспомощности, никаких скидок. Он одной левой прекрасно водил машину, и не какую-нибудь там инвалидку или переоборудованную специально под его немощь, – нет, у него был «Форд» с обычной в те времена ручкой переключателя скорости на руле, и отец, придерживая ладонью руль, длинными и безупречно красивыми пальцами переключал скорости. Единственно, что права в ГАИ были выданы ему по блату. Но гаишники, останавливавшие его, как бы даже и не замечали, что водитель‑то без правой руки.

Отец прекрасно писал левой рукой, и почерк его был изящен, лишь буквы норовили склониться влево. Он мог одной рукой ввернуть лампочку, поменять штепсель, забить гвоздь, перемонтировать колесо, снять аккумулятор и поставить его назад… Как? Не знаю. Бог весть. Когда прекраснейшая его машина проржавела настолько, что в ней сгнила ножка водительского сиденья, он придумал, как подпереть его мусорным совком, – так и ездил, а что – даже и веселей… Он мог отбиться от хулиганов, которые как‑то раз на него напали, попросив прикурить. Он был статен, красив, широкоплеч, элегантен, остроумен. Его сотруднику по журналу «Дружба народов» Юрию Гершу, у которого началась гангрена, отняли левую руку, и он впал в глубочайшую депрессию. А папа его утешал. «Слушай, – шутил он, – у тебя нет левой руки, а у меня правой – сколько денег мы теперь с тобой сэкономим на одних перчатках!»

Мама моя как будто даже гордилась, что он не как все, а – лучше. Отсутствующая рука – это его доблесть, его слава, его честь. Он – как адмирал Нельсон! Она – как леди Гамильтон! Я думаю, это оказывало и обратное благотворное действие на отца: он сам никогда не ассоциировал себя с этим страшным словом «калека».

Наверное, так ощущал себя и святитель Спиридон.

Отец мой остался в живых на войне как бы случайно, а на самом деле – благодаря чудесной помощи преподобного Серафима Саровского.

Это было под Гданьском (или Данцигом), где он, девятнадцатилетний лейтенант, командовавший артиллерийской батареей, выбрав дислокацию возле кирпичной стены полуразрушенного дома, которая закрывала его пушки с тыла, принял бой с фашистскими танками. Однако эти танки дали по ним такой залп, что вся батарея вместе с пушками полегла и оказалась смешанной с землей, и папа был убит. Последнее, что он помнил, был чудовищный взрыв, вспышка огня, а потом все затихло и погасло и он отошел во тьму. Но вдруг, точно так, как это записано со слов пациентов, переживших клиническую смерть, в книге Моуди «Жизнь после смерти», он обнаружил себя в длинном открытом фургоне, мчащемся с огромной скоростью по тоннелю, и вокруг звенели бубенчики, а впереди был свет. И тут навстречу ему вышел старичок, который перегородил собой путь, остановил фургон и сказал:

– Стоп! Ты куда? Тебе еще рано. Возвращайся.

И папа очнулся на операционном столе.

А как раз в то самое время, когда фашистские танки долбанули по папиной батарее, его друг по артиллерийскому училищу, тоже девятнадцатилетний лейтенант, Павлик Агарков, занявший со своей батареей высотку в нескольких километрах от того места, где шел бой, с тревогой слушал далекий грохот этой смертельной битвы. Как только утихли звуки и упала тьма, он решил на свой страх и риск отправиться туда, чтобы хотя бы похоронить друга и потом сообщить его матери о месте могилы. Добравшись до полуобвалившейся кирпичной стены, он откопал папино бездыханное и залитое кровью тело и потащил его к ближайшему кусту, чтобы там выкопать яму и предать земле останки своего юного друга. И пока он его тащил тяжело и неловко – сам маленький ростом, от силы метр шестьдесят, а папа высокий, метр восемьдесят два, – у папы вдруг согнулись в коленях ноги. Павлик наклонился над ним, приложил к губам зеркальце – ба, да он живой! И потащил его в ближайшую польскую деревню, где было нечто вроде санчасти. Врач лишь взглянул на папу и отвернулся, дав Павлику понять, что тот – не жилец и что не стоит и затеваться. Но Павлик приставил пистолет к его голове и сказал: действуй. Врач стал объяснять, что огромная потеря крови, гангрена, надо отнимать правую руку, случай безнадежный. Но Павлик все держал в руке пистолет и повторял: возьмите мою кровь. И врач положил папу на операционный стол, принялся омывать раны, повторяя, что у раненого первая группа крови, а у Павлика – третья, и вообще это все дохлый номер… И тогда польская девушка-медсестра, посмотрев на папу с жалостью и любовью, сказала:

– Такий млодый! Такий сличный! У меня первша группа! Возьмите мою.

Вот папа и очнулся на операционном столе рядом с ней.

Потом, через много лет, мы с папой ездили в Гданьск, все там облазили в его окрестностях и нашли и то поле, и ту полуразрушенную красную кирпичную стену, и ту прекрасную девушку Марту Обегла. Она стала очень респектабельной ухоженной дамой, владелицей косметического салона в лучшем районе Гданьска.

– А кто же был тем старичком, который тогда вышел тебе навстречу и вернул назад? – спросила я у отца.

– Я тоже поначалу думал, кто же это такой: вроде очень знакомый, даже родной, а вспомнить никак не могу. А потом понял, где я видел его. На иконе, дома, в красном углу. Эта икона в детстве исцелила меня от слепоты.

– И кто же это был?

– Преподобный Серафим Саровский. Ему особенно молились бабушка и мать, он считался небесным покровителем нашего рода.

Добавлю еще: мой двоюродный дедушка со стороны отца – тоже Александр – считал, что преподобный Серафим спас во время Ленинградской блокады его семью.

Дедушка уже понимал, что все они – его жена, и двое сыновей, и он сам – вот – вот умрут от голода, как умерли жена и дети его брата Жоржа, который был на фронте. И сидел ночью пригорюнившись на кухне. И вдруг – а дедушка мой был никакой не мистик, а самый что ни есть реалист, даже критический реалист, скептик – входит к нему преподобный Серафим Саровский и говорит:

– Не отчаивайся!

Завтра я выведу вас отсюда.

Наутро пришло распоряжение срочно эвакуировать цех, где дедушка был инженером, и ему позволили взять с собой и семью.

Папа умер от диабетической комы 9 октября, в день памяти апостола любви – святого Иоанна Богослова, в больнице города Видное, куда его привезли на «скорой» из его переделкинского дома. Мы с мужем (он тогда уже стал священником) буквально за два часа до его кончины приехали, чтобы его пособоровать. Он лежал на больничной койке без сознания и тяжко дышал, перебирая пересохшими губами, словно что‑то пытался еще сказать. После соборования мы вышли на больничное крыльцо. И вот тут, когда я еще стояла на крыльце, не решаясь уйти, я вдруг почувствовала… папину душу, и вся она была как любовь, и я вдруг стала ужасно плакать: все лицо в слезах, они льются потоком, капают.

Было так, словно вот он весь передо мной и со мной и словно он мне говорил – или действительно он мне это говорил: «Ну, что ты плачешь?

Мы же всегда теперь будем вместе. Мы даже будем ближе, чем были, и ничто не разлучит нас», как‑то так. Я поняла, что в эту минуту он умер.

Мне стало грустно, что я не могу посадить маму с отцом в машин)', чтобы мы вместе поехали вдоль моря туда, на юг, за Керкиру, к маленькому монастырю Влахернской иконы Божией Матери, который расположен на острове: мой муж, как всегда, разложит на коленях карту и будет руководить, я – рулить, а мои родители – просто радоваться и удивляться, глядя в окно. Ведь они так любили путешествовать! Еще в моем детстве мы на папиной машине объезжали всю Россию, Украину, Белоруссию, Прибалтику,

Крым… Я своим детям не открыла и десятой части того, что подарили мои родители мне.

В Керкире мы завернули в ту иконную лавку, где я купила пустой диск якобы с записью литургии. У меня была надежда, что мне поменяют его. Но она была закрыта. Зато был открыт храм святителя Спиридона. Службы не было, но можно было приложиться к раке с мощами святого. Я написала на греческом записки о здравии и об упокоении и попросила священника, чтобы он помолился. Видимо, у меня было такое просительное лицо, что он куда‑то пошел и вскоре принес мне несколько кусочков ткани, в которую незадолго до этого были облачены священные мощи. Я очень обрадовалась: ведь раньше у меня был такой же кусочек от облачения святителя, и я, отправляясь в дорогу, всегда прикалывала его к изнанке своей одежды, пока он не истлел и не развалился. Моя подруга, считавшая, что это как есть язычество, даже стыдила меня за этот, как она выражалась, «талисман» или «оберег», но я отговаривалась тем, что поскольку я святителя Спиридона люблю, мне дорога любая вещица, имевшая к нему отношение.

Так я берегу папины шахматы, хотя половины фигур уже не хватает, а доска истерта. Мне все равно они дороги, потому что он когда‑то держал их в руках. А уж кусочек ткани от святителя Спиридона еще и освящен на его мощах. Словом, я тотчас прицепила его булавкой к изнанке блузки. Так я чувствовала себя увереннее, возвращаясь уже в кромешной тьме по серпантину из Канони, где расположен монастырь Влахернской иконы Божией Матери, к себе в Агиос Стефанос. Куда ни поедешь в Греции, везде отыщется какая‑нибудь святыня. Или чудотворная икона, как в этом крошечном монастырьке на острове, или частицы святых мощей – и святого апостола Андрея, и Победоносца Георгия, и первомученика Стефана, и святого мученика и чудотворца Трифона, и святителя Николая Угодника, и святой Анастасии Узорешительницы, и святой мученицы Теклы… Вся земля пронизана благодатными токами, живительными энергиями, благорастворенными воздухами. Дай Бог и нам наполниться ими здесь, надышаться, ощутить как норму жизни…

Да, святитель Спиридон охотно, когда у него были деньги, раздавал их неимущим, а тем, кто впоследствии могли разбогатеть, давал их в долг. Так он дал их одному купцу, который обещал, закупив товар и выгодно продав его, эти деньги вернуть. И вернул – святитель попросил его положить их в какой‑то шкафчик. А потом они ему понадобились опять. И он опять попросил у святителя Спиридона. И тот сказал: возьми. И купец взял и снова вернул, положив в тот же шкафчик. А потом – опять попросил и снова пришел возвращать. Но на сей раз он решил слукавить: мол, зачем святителю деньги, – и в шкафчик их обратно не положил. Святитель это сразу понял, но вида не подал.

Далее с этим – уже очень и очень преуспевающим – купцом произошло следующее: все его торговые корабли утонули вместе с товарами во время бури. И он совершенно обнищал. Приходит он в беде и печали к святителю и опять просит у него денег. Святитель ему не отказывает.

– Возьми, – говорит, – их оттуда, где ты их оставил в прошлый раз.

Купец лезет в шкафчик, а там, естественно, пусто.

Тогда его охватил стыд, и смятение, и покаяние, ибо получилось, что, обманывая святого, он обманул и наказал самого себя.

Впрочем, если внимательно приглядеться, так всегда и бывает.

Мой духовник говорил мне, что это очень хорошо, когда человек сразу получает возмездие за свой грех: Господь особенно печется о нем.

Мне такое возмездие посылается тут же, самым невероятным образом, порой – даже смешным. Как‑то раз я разбирала вещи в шкафу, и злые мысли клубились у меня в голове. И вдруг дверцы шкафа быстро задвигались туда – сюда, туда – сюда, а поскольку мое лицо оказалось аккурат между ними, то получилось, что они именно что надавали мне по мордасам, и – до синяков! Больше всего меня поражало то, что когда я пробовала продемонстрировать моему мужу, как это произошло, я поняла практическу ю невозможность такого своеобразного мордобития.

Или шли мы однажды зимой с моим сынком – еще подростком, у которого были скользкие ботинки, и он все время падал. Я сказала ему весьма строго:

– Что это ты все падаешь и падаешь? Почему это я, интересно, не падаю никогда?

Но не успела я договорить последнюю фразу, как ноги мои взметнулись чуть ли не выше головы и, смешно замахав в воздухе руками, я грохнулась всей массой об лед. Мое «никогда» прозвучало уже тогда, когда я сидела на тротуаре, а мой сын кинулся меня поднимать.

Но сребролюбие – такой липкий, такой уязвляющий душу грех! Как отделаться от него? Вот, казалось бы, я почти три недели блаженствую, живу на гостеприимной вилле, купаюсь в море и разъезжаю на прекрасной машине, а вдруг да и входит в мою голову мысль: а как было бы хорошо, если бы – ну, хорошо, пусть не эта вилла, не такая роскошная, с бассейном и садом, а был бы и у меня здесь собственный хотя бы небольшой домик над морем, чтобы можно было когда угодно сюда приезжать… Чтобы и мои дети, и мои внуки… Ну хотя бы вон тот – строящийся, по соседству. Или вот этот – уже построенный, готовый к продаже. На заборе висит доска, где большими буквами: «Продается»… Сколько же это, интересно, стоит? Как бы разжиться такими деньгами? Хорошо бы, привалило мне Бог знает откуда большое наследство… А что: отыскался бы, наконец, какой‑нибудь одинокий богатый двоюродный дедушка – пусть не в Польше, где моей прабабке Леокадье Вишневской принадлежало имение Щипиорно под Варшавой и где мы с папой даже встретили старичка Филиппяка, который еще помнил юную госпожу, вышедшую замуж за русского полковника: в Польше все равно ничего не отдадут; пусть – где‑нибудь в Германии: бабка моей матери была настоящая баронесса, и ее фамилия была фон Бишоп. И этот родственник бы сказал: «Внученька, дорогая! Давай я куплю тебе на Корфу прекраснейший дом!»