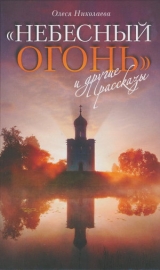

Текст книги ""Небесный огонь" и другие рассказы"

Автор книги: Олеся Николаева

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)

Ангел

Той зимой у меня была тяжелая жизнь – во – первых, я очень устала: почти десять лет, когда муж стал священником и мы поселились в Переделкине, я практически с утра до ночи работала у него шофером и возила его ни свет ни заря в Москву и обратно – в час, когда все нормальные люди уже поужинали, отмокли в ванне и сидят себе преспокойно у телевизора. А во – вторых, я как‑то хронически замерзла: на дворе было морозно так, что в нашем ветхом переделкинском домике комнаты не прогревались выше 12 градусов и то и дело замерзали трубы. Поэтому надо было постоянно быть начеку – обкладывать эти трубы пластмассовыми бутылками с кипятком, держать открытой зажженную духовку, пускать тоненькую струйку воды, наблюдать за включенными рефлекторами, но чтобы они не горели одновременно, а по очереди. Ибо в противном случае это грозило тем, что такого напряжения могли не выдержать электрические пробки и тогда дом наш погрузился бы в кромешный мрак. А мрака в декабре, как известно, и так предостаточно.

Ну и Рождественский пост к тому же…

Словом, как‑то я изнемогла и с нетерпением дожидалась Рождества: там уже и день начнет прибавляться, там уже и Святки, тут и до масленицы недалеко, а тут и Пасха с солнышком, теплым ветерком и птицами, птицами.

И вот так, горюя и перемогаясь, я и поняла вдруг, чего именно мне особенно хочется и что явилось бы для меня подлинным утешением: увидеть своего Ангела. Вот, рассуждала я, он ведь дан мне при крещении и с тех пор ходит за мной, пребывает подле меня в моей комнате, присутствует тайно в моей машине, а я его не чувствую, не вижу, не слышу.

Прямо искушение с этим моим желанием! Ведь люди, которые хоть сколько‑нибудь понимают в духовной жизни, отлично знают, что если грешный человек начнет вдруг видеть бесплотных духов, то это будет лишь свидетельствовать об его полном помрачении. И если мое желание вдруг исполнится и я увижу своего Ангела, то это будет означать, что – все, мама дорогая, пора тебе, детка, лечиться. И в то же время – так хочется, так хочется, как если бы он был любимейшим моим существом и я бы, тоскуя в разлуке, чаяла скорой встречи с ним.

Ужас – и не помолишься, чтобы Господь мне его все‑таки показал, и не отсечешь от себя это безумное желание. Словом, бзик.

А тут и Рождественский сочельник приближается. Думаю – причащусь‑ка я в сочельник, на литургии Василия Великого, а потом еще попрошу благословения у священника, чтобы и в Рождество. «Во исцеление души и тела». А то совсем я что‑то скисла и рассыпалась.

Так и сделала. Причастилась в сочельник, да еще и разрешение на причастие в Рождество вымолила.

И сразу мне легче стало. Музыка какая‑то в душе послышалась, свечечка внутри загорелась – тепло от нее.

Жалко только, что мужа моего поставили служить ночью на Рождество не в его храме Святой мученицы Татианы, куда мои дети с внуками на большие праздники ходят, а в храм Христа Спасителя. Там‑то уж точно малые дети ночной службы не выдержат: ни присесть им, ни притулиться. Ну ладно. Пусть муж мой служит с Патриархом, а я поеду туда, где мои деточки – малые и большие. А после службы я мужа моего заберу и – домой, в Переделкино.

Отвезла я его в храм Христа Спасителя и вернулась в Переделкино за дочкой и внучкой, чтобы везти их в Татиану. Свернула с шоссе, еду по пустынной дороге, деревья все в инее, поземка по земле вьется, спешить мне некуда, по сторонам смотрю, любуюсь. А вот уже и место, где вовсе надо снизить скорость, включить левый поворотник и притормозить, потому что тут уже надо повернуть налево и въехать в ворота. Остановилась я и кручу себе руль осторожненько, поскольку дорога очень уж скользкая и ненадежная. И только я выписала этот угол в девяносто градусов, как вдруг вижу – несется прямо на меня, выехав через сплошную на встречку, на страшной скорости черный крутой автомобиль – прямо метит в мою водительскую дверь, и я в эти считанные секунды понимаю: все! Это конец. А с другой стороны – такой покой у меня в душе и голос какой‑то – тоже очень спокойный и внятный – отчетливо мне говорит:

– Не бойся! Не бойся! Не бойся!

И тут в самый последний момент водитель этой летящей на меня машины крутанул руль влево, ударил меня по касательной в левое крыло, после чего пролетел по высоченным сугробам еще метров пять, пока не врезался в железную сетку забора: она спружинила, хотя и порвалась, но остановила этот убийственный полет. Из этого БМВ выскочил мужик восточной национальности и кинулся к задней двери. Он распахнул ее и вынул оттуда на руках – ребенка лет семи. Подержал, подержал его так на весу, да мальчик затрепыхался и встал на ноги.

Все были целы и невредимы.

Но я продолжала сидеть в своей машине, которая после удара отвернулась вправо и уперлась носом в кучу мерзлого снега. Со мною произошло настоящее чудо, и душа переживала торжество, не силах до поры это вместить и осознать. Особенно поразил меня этот отчетливо прозвучавший голос: «Не бойся! Не бойся! Не бойся!» И я чувствовала, что и носитель этого голоса должен был быть в эту минуту рядом со мной, вот здесь.

Ну, дальше было очень много всякой суеты – надо было дочку с внучкой отправлять в храм на такси, дожидаться милиционеров, просить кого‑нибудь привезти моего мужа после ночной литургии в Переделкино, ну и так далее, и так далее. Не в этом суть.

Я поняла, что Господь услышал мои тайные воздыхания и утешил меня уверением в том, что Ангел, даже если он пребывает для меня незримым, все равно со мной. Я иду, и он следом. Я сплю, и он надо мной. Я пишу, и он заглядывает через плечо. Я тоскую от одиночества, а ведь я – с ним. Но и: я негодую, а он слышит мои обличения, мои несправедливые язвительные слова… И, значит, все, что происходит со мной, не остается втуне, кем‑то воспринимается всерьез, учитывается, записывается в книгу, которая будет прочитана на Страшном Суде.

Ну вот, казалось бы, и все – недоумения разрешены. Прошения исполнены. Радуйся, пой, живи! Блюди, яко опасно ходиши. Ан – нет!

Потому что через весьма малое время – уже Великим постом, в марте, месяце оксюморонов, когда сходятся вроде бы несводимые концы и начала и в таинственной единовременности пребывают картины детства, юности и текущей немолодой жизни, когда особенно отчетливо ощущается хрупкость и конечность жизни, а при этом – ее беспредельность и неотмирность, когда пронзительно чувствуется и неизбежное приближение Рокового Дня и его эфемерность, образ этого незримого Ангела опять появился как нечто желанное и вожделенное. Я ходила по черным скукоженным злым снегам и пыталась представить, где же тут он, и не находила его. Искала его, как возлюбленного, и – не отыскивала! Звала – и не слышала отклика!

Все повторялось опять: «Студных помышлений во мне точит наводнение тинное и мрачное, от Бога разлучающее ум мой, – еже иссуши, о заступниче мой!» Ангеле мой, Ангеле!

Но вот наконец наступила Пасха. И все стало так, как я мечтала в начале зимы. Засияло солнце, запели птицы, стал прихорашиваться жасминовый куст у моего порога.

А через несколько дней к моему мужу в храм Святой Мученицы Татианы пришел его прихожанин, который только что вернулся со Святой Земли, и подарил ему пасхальный подарок.

Это была фотография Патриарха Иерусалимского Исидора, сделанная на Пасху, когда он в своем храме причащал верующих. Вот он стоит на амвоне с Чашей в руке и осторожно раздает лжицей Святое

Причастие. А возле него, с той стороны, где Чаша, чуть лишь наискосок, – силуэт белоснежного Ангела с горящей свечой в руке.

Небесный огонь

18 августа я ехала в экскурсионном автобусе по направлению к горе Фавор. Это и был самый пик паломнической поездки: к полуночи подняться на самый верх и там, прямо на Фаворе, в греческом монастыре, в самый праздник Преображения Господня помолиться за Божественной литургией и причаститься. Паломники уже побывали у Гроба Господня, у яслей, где родился Младенец Господь, пересекли Иудейскую пустыню, поднявшись в монастырь Хозевитов, посетили обитель преподобного Герасима Иорданского, которому служил лев, и заглянули в Кану Галилейскую, где Христос совершил Свое первое чудо. Теперь они бурно обсуждали памятку экскурсанта, в которой была написана программа.

– Ишь, в одиннадцать сбор у подножья горы, восхождение. В двенадцать – всенощная и литургия. А в три часа ночи – схождение благодатного облака.

– Что ж – у них благодатное облако строго по часам, что ли, сходит?

– Ну да, раз оно является частью программы…

– Ты веришь?

– Что‑то сомневаюсь… Мне кажется, это трюк какой‑то. Греки все мудрят. Нет, ну как можно заранее спланировать то, что ты сам не можешь организовать?

Паломническая группа была пестрая и по своему социальному составу, и по возрасту, и по степени воцерковленности. Были и благоговейно – молчаливые, и «замолившиеся», «продвинутые» – они все время в автобусе читали вслух акафисты, а за трапезой от них то и дело слышалось: «А мне мой батюшка говорил…», «А вот мне мой старец…», «А мне мой духовный отец…»

Но были и совсем не просвещенные. В частности – старая сухонькая деревенская бабка со злыми – презлыми глазами, кучей денег и костылем, которым она чуть что – била попутчиков по ногам. Так, ей не понравилось, что я села в автобусе на переднее сиденье, откуда открывается прекрасный вид, и она согнала меня: ни слова не говоря, просто выковыряла меня своим костылем и уселась сама. Или – в Кане Галилейской. Экскурсовод завел нас в магазин сувениров, где бабка не могла объясниться с продавщицей, говорившей кроме иврита лишь по – английски, и попросила меня ей переводить. Когда подошла пора расплачиваться за покупки, она достала из сумочки пачки и пачки долларов, на которые я от неожиданности воззрилась в изумленье, а она со словами: «Чего вылупилась?» двинула меня локтем в бок и прикрыла от меня деньги рукой. В конце концов она обронила, что в паломничество ее послал сын, богатый. И все, кто уже успел испробовать на себе ее костыль, решили, что, верно, сын ее, по всей видимости, не то что бы «реальный коммерс», а просто – «конкретный пацан».

Еще одним таким же диковинным человеком в этом паломничестве был мужик лет сорока пяти, дюжий и видный, но простецкий, со следами нездоровой жизни на помятом лице. Он признался, что его послала в эту поездку жена в надежде, что, может быть, это на него подействует исправительно. Он собирался идти ко Гробу Господню просто в белой майке, но наш экскурсовод – молодой иеромонах – попросил его принять надлежащий вид, и тогда он переоделся в черную футболку, на которой был нарисован белый череп.

– Это у меня так – на юморе и на приколе, – благодушно пояснил он, проводя ладонью по груди с рисунком.

После посещения Гроба Господня, за трапезой, когда разговор пошел на всякие возвышенные темы, он тоже присоединился.

– А я в Бога верю! – признался он. – И знаю, что Он мне помогает.

Иеромонах радостно закивал:

– Хорошо, что вы это чувствуете!

– А чего чувствовать? Я это вот как тебя – вижу… Как‑то раз просыпаюсь – голова болит, в горле пересохло – помираю, думаю, если сейчас не приму. Но в доме – ничего нет. А жена – на работе и деньги все унесла. «Ой – е» – думаю. Ну, вышел из дома, пошел по улице, в землю гляжу, так мне погано. И тут прямо передо мной на тротуаре – не поверите! – пятьсот рублей! Лежат, родимые, прямо как меня только и ждут. Вы, батюшка, видели когда‑нибудь чудо такое? Ну, говорю, Господи, поддержал Ты меня, понял! Слава Тебе! Прихожу в наш универсам, уже к полкам нужным направляюсь, а тут сосед мой: «Вовчик, – говорит, – я у тебя двести рублей одалживал – так вот, возвращаю». И дает мне еще двести. Тут я не выдержал. «Господи, – говорю, – что ж это такое? Да хватит мне уже! Я ж так сопьюсь!» Но деньги взял. Вот как бывает‑то! Как после этого не верить?

Наш иеромонах как‑то стыдливо хмыкнул и опустил глаза.

– А вот у меня еще случай был… Познакомился я как‑то с одной лярвой, ну – с бабенкой…

Но тут уж его не стали слушать, да и трапеза подошла к концу.

Теперь он сидел, развалившись сразу на двух сиденьях, в автобусе, везущем нас к горе, на которой преобразился Господь.

– Да это греки там нахимичили – с облаком! Небось, заранее стреляют в воздух капсулой с туманом, а к нужному часу она взрывается и спускается в виде облака. А им – паломники, барыши… А вот я нарочно – ничего там в монастыре у них не куплю. А еще мне рассказывали, как в одном монастыре монахи мазали икону подсолнечным маслом, а потом говорили бабкам: она мироточит! А те и рады – ну голосить, деньги тут же им понесли!

– Да ерунда все это! – возмутился иеромонах. – Не может такого быть! Очень надо – икону намазывать! Не станут монахи никого обманывать!

– Тише, тише, – зашикали на них поющие акафист.

Так и приехали в гостиницу. Скинули там вещи, перевели дух, почитали правило к причастию, а тут уже и к подножью Фавора пора ехать, а там либо подниматься в гору пешком, либо брать такси, потому что автобус туда не пройдет.

Пока ехали, опять только и разговоров было, что об этом облаке. Все волновались – появится или нет? И только я почему‑то сохраняла к нему равнодушие: куда существеннее мне казалось, что мы попадаем на Преображение Господне именно туда, где оно и совершилось во время оно и продолжает совершаться за богослужением и ныне и присно и во веки веков. Пока лезла в гору, поняла, что ничего большего мне для моей веры вроде бы и не нужно: ни мироточений, ни облаков.

В греческом монастыре было уже полно народа – помимо собственно греков, еще и православные арабы, евреи, сербы, румыны, грузины, и конечно, – наши, русские, украинцы:

– Халя, Халя, я тут тебе место заняла!

В храме такая толпа народа никак не могла бы поместиться, и поэтому греки сделали выносной алтарь – нечто вроде веранды, примыкающей к храмовому алтарю, чтобы люди располагались по всему монастырю, под открытым небом. Я просочилась вперед и встала прямо у перилец, отгораживающих от остального пространства импровизированный алтарь. Так и простояла всю службу, до самого конца Евхаристического канона.

Но только священники стали причащаться в алтаре, в нескольких метрах от меня, как по толпе пронесся шепоток:

– Вот оно! Вот оно! Облако! Наверху!

Я задрала голову и действительно увидела, как прямо на купол храма, на самый крест спускается сизое тугое, аккуратненькое такое облачко и движется все ниже, ниже, постепенно окутывая собой и купол, и крест.

И тут, когда священник вышел с Чашей на самодельный амвон и провозгласил: «Верую, Господи, и исповедую…» и все устремились к нему, облако вдруг будто лопнуло, распространяясь по всему монастырю и окутывая людей своим нежным, влажным и туманным дыханием. И тут же – то тут, то там – начались вспышки, вспышки, молнии… Я поначалу подумала, что это эффект фотоаппаратов, которые начали запечатлевать чудесную картину. Но причастившись, отодвигаясь в сторону и присмотревшись, я увидела, что уже все пространство и в небе и на земле пронизано этими веселыми праздничными огненными птичками, змейками, молнийками, зигзагообразно пляшущими в воздухе и выхватывающими из тумана ликующие лица, протянутые руки, которые тянулись прикоснуться, а то и схватить небесный огонь, сошедший в мир. «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!»

И – радость, ликование, благоволение, жизнь, жизнь!

Злющая бабка увидела меня среди веселящейся толпы, и что‑то милое, детское, простодушное выглянуло из нее. Она схватила мою руку своей цепкой лапкой и, от избытка чувств, потрясла. Должно быть, этот огонь был того же свойства, что и тот, благодатный, сходящий в кувуклии Гроба Господня на Пасху, он не обжигал, хотя и не зажигал свечей…

Все это продолжалось до самого конца литургии. Потом небесное сияние стало ослабевать, туман – рассеиваться. Пора было уезжать.

Мы с моей бабулькой вышли из ворот и стали ловить такси, чтобы спуститься к подножью. Вдруг из ворот показался наш мужик – тот самый, который подозревал греков в корысти и надувательстве.

– Я как пьяный, – возгласил он. – Пьяный, а ничего не пил! Возьмите меня на борт.

Мы взяли его в свое такси.

– Ну все, – сказал он. – Победили они меня! Сдаюсь!

– Да кто вас победил?

– Кто‑кто – греки эти! Все у них четко, все натурально. Бог им это тут все устраивает! А я одну‑то молнию чуть не поймал! Я даже двадцать евро им положил. «Признаю» – сказал. Верую, так сказать. Эх, мамаша, мамаша! – И он вдруг сжал руку в кулак, поднес его к голове и трижды с силой ударил себя по лбу.

– Ну что? – спросила я у себя – той, которая поначалу все говорила, умничая: мол, эти чудеса для моей веры не так уж и нужны.

Но той – больше не было. Она не отвечала. Да я и не стала ее искать.

Корфу

Покровителем Корфу считается святитель Спиридон Тримифунтский, хотя он никогда не жил на этом острове, а жил на Кипре, где нес христианское служение, совершал великие подвиги молитвы и милосердия и чудеса. Но на Корфу еще в 1456 году из захваченного мусульманами Константинополя были перенесены его мощи, и с тех пор он телесно пребывает здесь, защищая и помогая всем, кто обращается к нему с верой и молитвой.

Я так люблю святителя Спиридона и столько раз чувствовала его любовь, защиту и помощь, что живо ощущаю его присутствие в моей жизни: молитвенно позовешь его – он откликнется. А теперь, здесь, в Керкире, приближаясь к его мощам и стоя перед ними в ожидании, когда их откроют, я испытываю радость ВСТРЕЧИ. Воистину: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Это – одно из самых поразительных откровений христианства.

Считается, что это он в свое время не допустил на остров турок, которые захватывали вокруг все новые и новые земли: в 1531 году янычары, готовясь взять Корфу, обложили его изнурительной осадой. Казалось, падение Керкиры – его главного города – неминуемо. Но жители обратились за молитвенной помощью к святителю Спиридону, и турки были разгромлены, несмотря на их значительный численный перевес над защитниками – христианами.

С 1386 по 1791 год здесь господствовали венецианцы, потом ненадолго сюда пришли французы, но в 1799 году русский флот, возглавляемый славным адмиралом Ушаковым, ныне причисленным к лику святых и особо почитаемым здесь, на Корфу, разбил их и освободил остров. А в 1814 году здесь установилось британское господство, воспоминанием о котором остался английский язык: им – уже традиционно – владеют местные жители.

До сих пор чувствуется, что не турки, а венецианцы здесь задавали тон: столица Корфу Керкира напоминает и Венецию, и Геную, и Падую, и Мальту, а в главных православных храмах – Святителя Спиридона и митрополичьем, где хранятся мощи святой царицы Феодоры, – на греческом богослужении церковное пение сопровождается органом очень осторожным, очень деликатным, словно старающимся имитировать человеческий голос. Да и весь корфианский мелос свидетельствует о своей самобытности, о свободе, не знавшей мусульманских притеснений и веяний. И кажется, что здесь с незапамятных времен так и живут древние феаки, не ведавшие кровопролитий и катастрофического смешения кровей, народ христолюбивый и мирный… Ведь это именно они, феаки, во главе со своим царем Алкиноем приветили у себя уже почти отчаявшегося хитроумного Одиссея и доставили его наконец‑то на родную Итаку.

В храме имени святителя Спиридона всегда есть русские паломники. Их как‑то сразу узнаешь, даже если они молчат, – не только по платкам у женщин на голове, но по какой-то особой торжественности лица. После богослужения, когда все уже подошли к кресту, а священники позавтракали, служитель открывает раку с мощами и перед ними служится молебен. Прикладываясь к раке, которая вся увешана знаками благодарности чудотворцу за его благодеяния, можно увидеть тело святителя целиком. Вот она, плоть, напоенная Святым Духом, не подверженная тлению в течение уже семнадцати веков.

У греков заведено: если ты хочешь поблагодарить святого, закажи отлить из серебра или купи символическое изображение совершенного им чуда. На раках с мощами и чудотворных иконах гроздьями висят серебряные пластины в форме ноги, руки, глаза, головы, а то и всего тела, то есть дарители благодарят за чудесное исцеление. Есть здесь изображения младенцев, которые были рождены по молитвам святого или Матери Божией. Есть изображения кораблей – это, должно быть, приношения за спасение во время морской бури. Вот и рака святителя Спиридона – вся в таких подарках…

Я очень хорошо понимаю это движение благодарности, пусть даже это так странно выглядит со стороны: ну зачем, скажем, святому эти серебряные штучки или Матери Божией – цветы? Но благодарному сердцу так хочется себя излить, вновь всей душой прикоснуться к святыне – уже не молитвенным стенанием и плачем, а умиленным и обрадованным сердцем: Господи, слава Тебе! Спасибо тебе, святитель Спиридон, что услышал, откликнулся, избавил от неминучей беды!

И я однажды в порыве благодарности почувствовала непреодолимое желание подарить Матери Божьей золотой крестик на цепочке. Он до сих пор висит на Казанской иконе Божьей Матери на московском подворье Лавры.

Прекрасные, интеллигентные русские люди, заработавшие свое состояние не махинациями, а трудами праведными и мастерством, построили здесь, на Корфу, в двадцати пяти километрах от Керкиры, в местечке Агиос Стефанос, прекрасное жилище на вершине горы и пригласили нас с мужем у них погостить.

Всегда, оставляя дом и отправляясь в путешествие к далеким берегам, испытываешь некоторое смущение, словно ты оставил своих ближних одних сражаться на передовой – под взрывами и шрапнелью, а сам, обнажив линию фронта, сбежал отсиживаться в глубоком тылу, – так мятежна, тревожна и многотрудна обыденная московская жизнь. И поначалу, вырвавшись из ее крепких сетей, чувствуешь себя неприкаянно и оглядываешься едва ли не виновато: вот я то не доделал, то обещал, но не выполнил, – множество человеческих и профессиональных, литературных долгов. Ты, как Гулливер, опутанный тысячами невидимых лилипутских нитей, привязанных к колышкам, вбитым в землю: всякое шевеление твое болезненно. Но и твоя праздность путешественника едва ли не кажется тебе преступной.

Потом начинаешь, словно оправдываясь перед кем‑то, убеждать себя, что кое – когда человек должен изымать себя из бурного потока поденной жизни, отстраняться от нее, меняя фокус зрения, ибо глаз, видя перед собой «привычное», – «замыливается» и перестает отличать главное от второстепенного, насущное от лишнего. И вообще, чтобы лучше понять свое, надо узнать чужое. На каких‑то поворотах своего земного пути человек обязательно должен остановиться и перевести дыхание. Может быть, он даже должен дочувствовать то, что он пережил опрометью, додумать то, что он преодолел безмысленно и бессмысленно – на импульсе и инстинкте, подробно разглядеть, что ворвалось в него вихрем событий, да так и осталось неузнанным и неназванным, завязло в толще темного подсознания… Может быть, он даже должен добраться до себя – внутреннего и подлинного, переплыв эту стихию невнятных образов, это море, кишащее гадами, и выйти, наконец достигнув своего твердого берега. Так что путешествие – это тоже дело, убеждаю я себя, словно защищаясь от чьих‑то упреков. К тому же у меня есть редакционное задание Журнала – написать двенадцать сюжетиков о любви. Так что я и не бездельничаю, а, можно сказать, работаю. Вылавливать сюжеты из мутного потока дней – это ли не труд? Рассуждать о любви – это просто так, что ли?

И, оглядывая с высокой горы окрестности, вдруг перестаю слышать и этого брюзжащего внутреннего супостата, и его совопросника, которые подобной рефлексией способны отравить жизнь. Я просто говорю: аллилуйя! Радуйся, душа, наслаждайся, благодари Творца! И постепенно чувствую, как мое «внутреннее» уподобляется этому «внешнему» – Корфу с сияющим небом и блистающим морем. Или как «внешнее» – эта неотразимая красота Божьего мира покрывает собой и побеждает смятенный и ущербный пейзаж внутри.

Мне кажется очевидным, что многие издержки нашего национального характера объясняются рельефом и климатом. Это – семь месяцев в году низкое свинцовое небо, которого в больших городах и вовсе не видно, одуряющие лютые холода, какие‑то ртутные ливни, непогода, сумерки, потемки, тьма… И потом, эти бесконечные пространства поля, луга, перелески, степи. Не на чем успокоить взгляд. Человек внутренне скукоживается, сжимается, стараясь сохранить тепло, напрягается до изнеможения, как дети на картине передвижника Перова, тащащие за собой по снегу свой страшный воз. Все дается героическим усилием, подвигом и борьбой. В какой‑то момент русская душа надрывается, болит и как‑то метафизически устает. Хочется сидеть в своем углу, сосредоточиться на какой‑то одной неподвижной думе и пить горячительное, чтобы согрелась и размягчилась душа, задубевшая в испытаниях.

Остров есть сам по себе символ: некое замкнутое пространство, отрезанное от прочей земли и открытое небу, микрокосм, как бы душа человека, вмещающая весь мир.

Здесь, на Корфу, есть все: горы, поросшие оливковыми деревьями, и ущелья, вершины и бездны, речки и озерца, песок и камни, диковинные птицы и ежи, и ядовитые змеи, и жадные осы, и роскошная бугенвиллия, цветущая повсюду, и рододендрон… Как и в душе с ее пропастями и возвышенностями, темными подземными речками и рассветами, ползучими гадами и великолепным цветением.

Удивительное дело: я где‑то читала, что все это оливковое роскошество рукотворно. Якобы некогда здесь были голые скалы, но греки устроили террасы и насадили оливковые леса.

Но в это трудно поверить: во – первых, как бы никаких террас и нет, а деревья есть. Во – вторых, они есть повсюду – во всех почти и не населенных уголках острова и даже на неприступных скалах. А в – третьих, этих деревьев здесь – четыре миллиона, а жителей – сто тысяч.

По величине Корфу небольшой: 60 километров в длину и 25 в ширину, и то – это в самом широком месте – на севере. К югу он сужается, чтобы в конце концов мысом упереться в море. Но все дороги его петляют среди гор, образуя многообразный серпантин, то карабкаясь ввысь, то спускаясь к самому морю, так что ехать по нему можно долго – долго и медленно – порой трудно разъехаться со встречным автобусом или никак не обогнать едва ползущую впереди машину и приходится за ней плестись со скоростью лошади, тащащей за собой тарантас. Но именно эта неторопливость движения и позволяет даже мне, сидящей за рулем, вдоволь рассматривать проплывающие картины.

Смотри, душа, смотри, милая, любопытствуй, насыщайся радостью, откликайся любовью, становись сплошной «аллилуйей»!

Святитель Спиридон не только спасал Корфу от захватчиков – иноверцев, но и останавливал (дважды) эпидемии чумы, спасал жителей от землетрясения, засухи и голода, исцелял от смертельных болезней и даже – такое тоже бывало – воскрешал из мертвых. Может быть, чудо с четырьмя миллионами оливковых деревьев – это тоже не без его участия? Вон албанцы пытались при Энвере Ходже устроить на своих скалах террасы и насадить виноградники, даже китайцев приглашали в советчики. Но ничего у них не вышло: виноградники засохли, и остались лишь уродливо перерытые голые скалы.

…Или в Албании это потому, что именно сюда, когда она называлась еще Иллирией, был некогда отправлен в ссылку злочестивый Арий после осуждения его ереси на Соборе? Там Арий, здесь – Спиридон.

На следующий день после посещения в Керкире святителя Спиридона мы отправились изучать морской берег. Он весь изрезан бухтами, и одна не похожа на другую. У подножия горы, на которой мы живем, он каменистый, а если проехать к северу острова и там повернуть к востоку, – берег песчаный. Здесь Ионическое море и полный штиль. Но если проехать дальше совсем немного – и обогнуть мыс, там море уже – Адриатическое, и на нем шторм. Волны такие, что невозможно войти, – закручивают, сбивая с ног, и утаскивают в морскую даль. Но если продолжить путешествие и пересечь всю северную часть с востока на запад, а потом повернуть на юг, – там опять будет Ионическое море, и на нем никаких волн. Я не понимаю, как это может быть. Мой муж разложил на коленях карту и подсказывает мне на каждой развилке путь, а я рулю, стараясь запомнить дивные имена городков и селений – Кассиопи, Каламаки, Перифия, Ахарави, Агиос Спиридонос, Рода, Сидари, Перуладес. Ну вот, проехали весь север.

Все так, как и должно быть: муж указывает дорогу, а я послушно веду машину. Недавно мне сказала одна милая женщина, довольно поздно, хотя и очень счастливо вышедшая замуж:

– У нас так хорошо в семье, потому что ты открыла мне один секрет и я следую твоему совету.

– Какой – такой секрет? – заинтересовалась я. – Я даже и не помню, что именно я тебе говорила.

– Ты сказала, когда я выходила замуж, что самый главный секрет счастливого брака в том, чтобы в доме был культ мужа. Ну вот, я этому неукоснительно следую, и у нас все так хорошо!

Какая‑то птичка все время стучала в зеркальное окно виллы, на которой мы жили: тук – тук – тук. Мы открывали дверь и выглядывали: кто там стучит? И еще спрашивали: кто там? А это птичка – тук – тук – тук с утра. Один раз она, не разобравшись, где подлинная реальность, а где зеркальная, ударилась с размаху о стекло и отскочила – долго сидела недвижимая на земле, ничего не понимая, не осознавая… И только когда мой муж коснулся ее, чтобы взять в руки и перенести на травку, она вдруг неловко взмахнула крыльями и кособоко отлетела на несколько шагов.

Какой простор для символических толкований и назиданий! Не таковы ли мы с нашими невротическими психологическими проекциями – летим на собственное отражение в других и – разбиваемся, отлетая прочь…

Когда она рвалась к нам в дом, стуча клювом, я все время думала: а почему влетевшая птица у простонародья – примета смерти? И тщательно закрывала стеклянную дверь, чтобы она все‑таки никак не смогла просочиться внутрь.

Про святителя Спиридона на Корфу по сей день ходят легенды, будто бы он, пребывая телесно в своем храме, во время литургии поворачивает голову в сторону святого престола. А по ночам – ходит: ему часто меняют облачения, и подошвы расшитых тапочек оказываются стоптанными. Кроме того, известно множество свидетельств, когда он исцелял безнадежно больных, предупреждая их о готовящемся чуде своим появлением.

Итак, вилла, где нам позволили пожить, располагается на вершине лесистой горы, откуда видно море неправдоподобного синего цвета, как бы такого и не бывает в природе, а вдалеке – Албания в лысых скалах. Мы смотрели на ее берега в телескоп – и видели там лишь голые обезлюдевшие берега, а по ночам – кромешную темноту. Словно там – тьма внешняя, а здесь, на Корфу, мир Божий: крепкие внятные звезды огромной величины, ослепительная луна, серебрящееся море и живая зелень оливковых рощ.