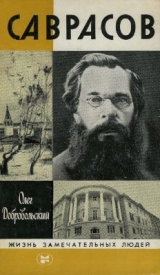

Текст книги "Саврасов"

Автор книги: Олег Добровольский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)

Юный Саврасов оказался на рубеже этих двух художественных школ: романтизма и реализма. Но романтизм уже имел свои образцы, своих кумиров, а художественные идеи реализма еще предстояло выразить ученикам Тропинина, Венецианова, Рабуса…

Близких товарищей у Алексея в пейзажном классе было немного, а настоящих друзей, пожалуй, только двое: один из них – его давний приятель Саша Воробьев, другой – Костя Герц, с которым он сблизился уже в училище.

Дружба с Воробьевым, талантливым акварелистом и удивительным человеком, навсегда останется самым светлым, хотя, к сожалению, и непродолжительным моментом в его жизни. Мог ли он предполагать тогда, занимаясь рядом с ним в классе, выезжая на этюды за город, встречаясь и гуляя вместе, что через шесть лет Саши уже не будет в живых. В хмурый январский день 1855 года он, Алексей, и несколько товарищей по училищу, художников проводят его в последний путь на Даниловское кладбище.

И казалось всегда Саврасову, что нет на свете человека лучше, чище, добрее, совестливее, чем Воробьев. Эта дружба словно была ниспослана им судьбой. Оба они так в ней нуждались, так дорожили ею.

Другой приятель Алексея – Константин Герц жил рядом с училищем – в Архангельском переулке, в старом барском особняке, расположенном между двором и садом, с двумя боковыми каменными флигелями, выходившими на улицу.

Костя, человек общительный и разговорчивый, рассказал новому другу:

– Я считаю себя коренным москвичом, но предки мои из Швеции. Да, представь себе… Швеции. Они были изгнаны после войны с Петром I, имущество их конфисковано. Отец мой – Карл Герц родился и вырос в Познани, но в поисках удачи и счастья вместе с братом своим Фридрихом решил уехать в Россию. Отцу повезло… Прошло не так уж много времени, и стал он в Москве владельцем завода для распилки красного дерева и мебельной фабрики. Дела его шли хорошо. Он был уже немолод, когда вступил во второй брак – с моей матерью Софьей Даниловной Гиерт. Ты, может быть, слышал эту фамилию? Если нет, то скажу тебе, что отец моей матери Данил Федорович Гиерт был известный архитектор, он построил немало зданий, в том числе первый Кадетский корпус и мост в Лефортове. У моего отца был большой каменный дом здесь, возле Мясницкой, рядом с церковью Архангела Гавриила – Меншиковой башней. В этом доме родился я и все мои братья и сестры. У нас большая семья – отец с матерью, братья мои Карл, Фердинанд, сестры Софья, Эрнестина и Аделаида, или просто Адель. Да еще наша милая тетинька Елизавета Даниловна, сестра моей матери. Но самый удивительный среди нас старший брат Карл!

О нем Костя рассказывал с восторгом, с нескрываемым восхищением.

– Это замечательный человек! Умница! Талант! Он столько знает, настоящий ученый, хотя еще молод. Он много учился, не то что мы с тобой. Окончил Практическую коммерческую академию, неподалеку отсюда, на Солянке. А потом поступил на историко-филологический факультет университета. После окончания университета он получил место домашнего учителя в семействе графа Мусина-Пушкина, жившего в Финляндии, и уехал в Гельсингфорс. Через год вернулся в Москву. И тогда его пригласили воспитателем к сыну вдовы княгини Салтыковой. Карл простился с нами и отправился в Петербург. Там он и живет сейчас в доме Салтыковой. Только ты не думай, пожалуйста, что Карл, будучи домашним учителем, воспитателем, не способен на большее. Это временное для него занятие. Он далеко пойдет, вот увидишь!

Костя оказался прав. В дальнейшем Карл Карлович Герц станет видным ученым, знатоком археологии и истории искусств, будет преподавать четверть века в стенах своей альма-матер – Московском университете. Лишь одного не мог предугадать, предвидеть Костя – того, что его новый приятель, сын замоскворецкого торговца, окажется на многие годы, десятилетия теснейшим образом связанным с семейством Герц, что старший брат Карл станет его другом и одна из сестер выйдет за Саврасова замуж.

Как-то после занятий Костя пригласил Алексея к себе домой в Архангельский переулок. Прежде чем войти в желтый двухэтажный особняк, он повел приятеля в сад, показал ему огромный старый вяз и рассказал, что на этом дереве спрятался в 1812 году убегавший от преследовавших его французов дядя Фридрих Герц, ставший в России Федором… Алексея поразило внутреннее убранство особняка, показавшегося ему роскошным. Он впервые оказался в таком богатом доме. Изысканная старинная мебель, развешанные по стенам картины, дорогие вазы, тщательно натертые паркетные полы, встретившая их в прихожей горничная девушка в белоснежном переднике.

Костя познакомил его со своими сестрами. Одна из них – Софья, или Софи, как ее здесь называли – понравилась Алексею. У нее прекрасный цвет лица, гладкие, с пробором посередине каштановые волосы. Чистый открытый лоб, правильные, хотя, быть может, и несколько маловыразительные черты лица. Но зато ясный живой взгляд, улыбка, свежесть юности, исходившая от нее, едва уловимый, тонкий аромат каких-то духов, напоминавших запах фиалки. И гибкий стан, красивые руки. Она заметила смущение стоявшего перед ней нового приятеля своего брата, высоченного, длиннорукого, с грубовато-простым лицом, похожего больше на мастерового, нежели на художника, и, чтобы развеять его робость и скованность, предложила ему осмотреть дом. Она показала ему зал, где на стенах висели гравюры, изображавшие эпизоды битв и сражений Отечественной войны 1812 года. В одной из комнат Алексей увидел написанные масляными красками портреты и среди них большой портрет работы Ван Дейка.

– Наша маминька, – заметила Софья, слегка дотронувшись своими тонкими нежными пальчиками до локтя Алексея, – тоже, как и вы с Костей, рисует, и даже очень неплохо. Разные виды, миниатюры… Ах, вот что я вам сейчас еще покажу, – спохватилась она. – Совсем забыла…

И Софья легкой, стремительной походкой направилась дальше, увлекая за собой Алексея. В просторной комнате стоял громадный желтоватый шкаф с зеркалами наверху.

– Этот шкаф, – сказала девушка, – старинной работы, из папортового дерева. Он особенный, с секретом. Его можно раздвинуть, и тогда он превратится в салон, очень миленький, где можно поставить стулья и столик.

Весь дом, казалось, был напичкан редкостной, художественно ценной мебелью. Массивный стол, тоже из желтого папортового дерева, с ножками в виде крылатых женских сфинксов, окрашенных и отполированных под темную бронзу. Столы, кресла и стулья, инкрустированные перламутром. Мебель из какого-то диковинного зеленого дерева, украшенная позолотой.

– Отец и все наши старшие родичи – настоящие антиквары, любители искусств, – сказала Софья, как бы объясняя, почему у них столько старинной мебели.

Пока она водила Алексея по дому, показывая удивительную мебель и картины, и они были одни, он почти перестал стесняться, чувствуя, что между ним и Софьей устанавливаются какие-то добрые товарищеские отношения, но, когда все собрались за столом, стали пить чай, ему снова стало не по себе. Он не знал, куда девать свои руки, не знал, как пить чай, как держать в руке чашку, как есть яблоко… Софья взяла лежавший на столе маленький ножик и стала аккуратно резать яблоко на ломтики. Алексей последовал ее примеру. Он молчал, потупив взгляд, и на вопросы отвечал довольно невнятно. Краснел, ерзал на стуле, молил бога, чтобы поскорей закончилось эго никчемное барское чаепитие. Алексей не привык к такой обстановке, к таким изысканным вещам. Здесь чашки из тонкого, почти прозрачного фарфора, серебряная сахарница, такие же щипчики. В вазе благоухают розы. Здесь угощают миндальным пирожным, конфектами из лучшей в Москве кондитерской Педотти. А что у них дома в Садовниках? Хорошо еще, если варенье, мед, моченые яблоки с брусникой…

Наконец встали из-за стола. Но остаться наедине с Костиной сестрой ему больше не пришлось. Все перешли в гостиную, и там Софья села за белый рояль и стала играть.

– Чудесная музыка! Не правда ли? Вы знаете, кто композитор? – спросила его серьезная и сдержанная Эрнестина, когда Софья, кончив играть, тихонько закрыла крышку рояля и слегка притронулась ко лбу и вискам своим маленьким батист-декосовым платочком.

– Нет, – смущенно произнес Алексей, снова покраснев.

– Это Моцарт, вариации на темы Моцарта…

Карл Иванович Рабус не случайно завел разговор о том, что Алексею надо поехать в Малороссию. Он всегда стремился, чтобы ученики старших классов летом покидали Москву и отправлялись в разные города и веси, знакомились с новыми местами, природой, столь разнообразной в России, и работали там на натуре, рисовали, писали этюды. Ездили они на юг, на Украину, в Крым, на русский Север, в другие близкие и дальние края.

Алексею предстояло летом 1849 года отправиться на Украину вместе с двумя однокашниками, товарищами по училищу – Александром Зыковым и Виктором Дубровиным. Средства на поездку, как нередко бывало в таких случаях, предоставил меценат. Разных меценатов довелось увидеть Саврасову, но, пожалуй, самой колоритной фигурой среди них был старый генерал Самсонов, о котором впоследствии рассказал В. Г. Перов. Этот «бескорыстный любитель искусства» оказывал постоянную материальную помощь воспитанникам, подавляющее большинство которых сильно нуждалось. Старик появлялся в доме на Мясницкой несколько раз в зиму. Он приезжал в огромной карете зеленого цвета, и ученики встречали своего любимого генерала у крыльца, вели под руки по широкой каменной лестнице в верхнюю швейцарскую, где помогали ему раздеться – снять тяжелую медвежью шубу, сапоги на медвежьем меху, длинный шерстяной шарф, бобровый картуз с наушниками…

Седовласый старец, чья грудь была увешана маленькими орденами, шел по классам, опираясь на костыль с набалдашником из слоновой кости. Потом Самсонов усаживался в кресло и просил учеников показать ему то, что они «наработали», пока его не было… «Дети», как он их называл, несли классные этюды, на которых были изображены обнаженные натурщики, головы разных стариков и старух… Самсонов восторженно хвалил эти в большинстве случаев еще весьма несовершенные ученические работы, говорил, чтобы особенно ему понравившиеся отнесли в карету. Он покупал не менее двадцати, а нередко и больше этюдов, платя за каждый независимо от его достоинств шесть рублей… Добрый старик вручал старшему ученику деньги за все этюды, велев разделить между всеми, без обиды… Приобретал он также ученические картины по пятнадцати, а позднее, ввиду дороговизны жизни, по восемнадцати рублей за штуку… Тратя в год около тысячи рублей, генерал Самсонов тем самым по-настоящему помогал учащейся молодежи. Правда, поговаривали, что все эти «картины» просто складывались в большом пустующем загородном доме генерала, а ученикам он помогал так, по доброте душевной.

Другие меценаты покупали работы еще никому не известных художников, конечно, не столь бескорыстно. Таким меценатом был и член Совета Московского художественного общества И. В. Лихачев, коллекционер, постоянно посещавший антикварные магазины и лавки и приобретавший там интересные в художественном отношении вещи. У него был вкус, чутье, он неплохо разбирался в живописи, и выполненные Саврасовым в 1848 году этюды, небольшие пейзажи с видами окрестностей Москвы, которые Лихачев увидел, понравились ему, и он запомнил совсем молодого еще художника из Замоскворечья. Поездку же он оплачивал с условием, что картины и этюды, написанные Саврасовым во время этого путешествия, будут приобретены им.

Первый раз Алексей уезжал из Москвы, причем так далеко и надолго. Он был обрадован возможностью побывать в местах, о которых с таким пылким воодушевлением рассказывал Карл Иванович. Дома к его сообщению отнеслись спокойно. Отец промолчал, лишь усмехнулся и крякнул, и сын так и не понял – одобряет или осуждает. Одна только Татьяна Ивановна сказала: «Береги себя, Алешенька! Ведь в этакую даль едешь. Как бы чего не случилось! Мы будем за тебя молиться».

Но вот закончены сборы в дорогу. Уложены в баул альбом, карандаши, ящик с красками, кисти, палитра. Заказано место в дилижансе, отправляющемся со станции, что на углу Мясницкой, напротив училища.

Уезжал Алексей с Зыковым и Дубровиным утром. На большом замощенном дворе стояла тяжелая дорожная карета, запряженная шестеркой разномастных лошадей. Кучер сидел уже на козлах и от нечего делать в ожидании помахивал длинным кнутом. Кондуктор стоял у кареты, оживленно с кем-то беседуя. Вскоре объявили, что дилижанс отправляется, нужно занять места. Все стали садиться. Кондуктор устроился рядом с ямщиком и затрубил, давая сигнал к отправлению. Дилижанс, проехав под аркой, свернул на Чистопрудный бульвар.

Их путь лежал на юг, в город Орел. Карета, покачиваясь из стороны в сторону, катила все дальше и дальше по российскому тракту. За окном плыли поля, перелески. Все было в сочной зелени. Светило солнце. Виднелись деревеньки с серыми избами. На пригорках, холмах белели среди садов и парков помещичьи дома с колоннами.

Добрались до Орла. Съехали по песчаному спуску к реке Орлик, колеса кареты загремели по бревнам моста. А теперь в Харьков и оттуда – в глубь Украины.

В Харькове провели несколько дней. Алексей поднимался на невысокую Холодную гору, где стояли по соседству острог и церковь. Проходивший здесь шлях вел к Киеву. По этой дороге им предстояло ехать до Киева уже на перекладных. Саврасов смотрел на раскинувшийся внизу, утопающий в зелени город. Видна была высокая златоглавая колокольня Успенского собора, сооружавшаяся почти четверть века (лишь несколько лет назад работы были завершены) в память о войне 1812 года. Чуть левее Успенского собора, расположенного в самой середине Университетской горки, находился Покровский собор, его красивая трехкупольная церковь.

Алексей делал зарисовки в альбоме, увлеченный необычностью панорамы, думая о композиционном построении картины, которую решил написать. А назвать ее можно будет, подумал он, просто – «Вид Харькова с Холодной горы».

Они выехали из города на тележке, запряженной тройкой. Вокруг, по обе стороны бесконечного шляха, расстилалась неоглядная, воспетая Гоголем украинская степь. Ощущение простора, бескрайности земли, покрытой свежезеленым травяным ковром, не покидало Алексея. На многие-многие версты во все стороны – ни одной живой души, лишь степь да небо. Попадались и хутора. Хаты, окруженные тополями, старыми ветлами. Белое волшебство цветущих яблонь. Стадо пасущихся коров. Темный блеск грачей на ярко-зеленой траве. Озеро, поросшее у берегов камышом. Неглубокая, покрытая кудрявым молодым леском балка. Жирная чернота вспаханной земли, черная липкая колея дороги после дождя…

Степь покорила Алексея. Его восхищала изменчивая красота этих бесконечных пространств. Белесые облака в ослепительном солнечном сиянии. Беспредельный океан света! А то вдруг зайдет за тучу солнце, и все сразу потускнеет, потухнут краски, померкнет степь, словно опечалится. Бывает и так: полстепи в тени, а полстепи – на солнце, и эта контрастность так неожиданна и нова! Степь вечерняя в уже сгущающихся сумерках, мглисто-туманная в отдалении, таинственная. Степь ночная, когда все небо в звездах, и Млечный Путь плывет над головой, и легкий ветерок приятно освежает разгоряченное лицо после дневного сухого зноя. Степь, освещенная луной.

Надо запомнить все это, впитать в себя, чтобы потом попытаться выразить на полотне. Но как? Удастся ли ему это? Сумеет ли он передать это степное приволье, эти краски, полутона, оттенки, этот свет?

И были еще степные запахи, запахи степного разнотравья. Пахло горечью полыни, чабрецом. Чуть колыхался, шевелился волнами необозримый ковыль. Зацветала фиолетовыми колокольчиками сон-трава, синели, голубели цветы шалфея, живокости…

До самого Киева ехали на перекладных, останавливались на почтовых станциях, постоялых дворах. Устраиваясь на ночлег, путешествующие художники слышали, как поют на селе.

Ой у поли могыла

З витром говорыла:

Повий, витрэ буйнэсенький,

Штоб я не чорнила…

Мелодичные, то озорные, веселые, то грустно-задумчивые песни тоже нравитесь Алексею. Он не раз вспоминал гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые, конечно же, прочитал по совету Карла Ивановича Рабуса. Ему казалось, что здесь, среди этих дивчат и парубков, среди степенных бритоголовых хохлов, с чубами или чуприной, можно встретить кареглазую красавицу Параску, с русыми волосами, из «Сорочинской ярмарки», или пышнотелую любвеобильную Хиврю и ее мужа Солопия, или чернобровую и темноокую чаровницу Оксану из «Ночи перед Рождеством» и влюбленного в нее сына Солохи – кузнеца Вакулу, связавшегося с самим чертом и подарившего своей милой черевики, те самые, которые носит царица…

Многое они повидали, многое узнали во время этой долгой поездки по Украине. Новая, неведомая доселе жизнь открылась перед ними. Видели на шляху слепых бандуристов и лирников, кобзарей, которые медленно перебирали струны и пели украинские думы и старинные казачьи песни. Встречали в степи едущих в Крым за солью и вяленой рыбой чумаков, их тягуче поскрипывающие возы, которые медленно тащили волы в ярмах.

Видели они и цыган. Вольный табор разбил свои шатры на берегу какой-то речушки. Пахло дымом. Что-то жарилось или варилось на кострах. Вблизи мирно паслись кони. Ползали в траве голые грязные ребятишки. Бродили полусонные собаки. Слышалась резкая гортанная речь. Бронзоволицые мужчины с темными бородами и усами. Юные смуглые красавицы, цыганские девушки – чхаялэ – с черными, вьющимися колечками волосами, в пестрых юбках и кофтах, с бусами из монет и кораллов.

В воображении Алексея возникали темы, сюжеты будущих картин. Он думал о том, как хорошо было бы написать едущих либо останавливающихся ночью где-то в степи чумаков или этот кочующий цыганский табор, сделавший привал на берегу речки, среди безбрежных зеленеющих просторов, над которыми повисло знойное марево.

Безмолвно возвышались курганы, древние могильники. В степи встречались красивые крупные птицы – дрофы, которых здесь по-местному называли дрохвами. Виднелись мельницы с машущими крыльями, длинные шесты колодцев-журавлей. Вблизи сел крестьяне работали на барщине, которая, правда, здесь, на Украине, называлась по-иному – паныциной, но суть дела от этого не менялась – это был такой же тяжелый подневольный труд.

В Киеве остановились в захудалой гостинице с дешевыми номерами. На другой день пошли осматривать город. Побывали на шумном грязноватом Подоле, поднялись в старый запущенный городской сад, раскинувшийся на взгорье, круто обрывавшемся к Днепру. Какой вид открывался сверху! Какой простор, какие дали! Подивились красоте Киево-Софийского кафедрального собора. Древний собор с его тринадцатью куполами, несмотря на всю свою монументальность, выглядел легким, изящным, гармоничным сооружением. Посмотрели внутри Софии Киевской на мраморный саркофаг Ярослава Мудрого, на многоцветные, поражающие богатством и разнообразием красок и оттенков мозаики.

Небольшой карандашный эскиз Киево-Печерской лавры – вот единственное, что сохранилось от этой поездки. Об остальных мы можем судить лишь по свидетельствам современников и по названию некоторых работ – «Вид Харькова с Холодной горы», «Колодец на Гончаровке», «Мельница на Днепре в Кременчуге»…

Путешествие по Украине продолжалось. Трое художников поехали в Николаев, а оттуда в Одессу. Южная степь, плоская и ровная, как стол, выжженная солнцем, была золотисто-ржавого цвета.

Скрипучий тарантас, подпрыгивая на выбоинах и ухабах, тащился через пересыпь – перешеек между морем и двумя лиманами. Места довольно унылые. И все же есть какое-то своеобразие и в этой безжизненной просоленной земле, в застывших, похожих на желе, лиманах, в степных просторах, удивительно высоком небе, струящемся воздухе, в смутном мареве, где скрываются степные дали.

Скоро слева увидели вдалеке залив, гавань, мачты кораблей, расположенный на возвышенности город. Одесса! Огненный шар солнца все ближе и ближе клонился к черте морского горизонта. Саврасов с друзьями подъехали к Херсонской таможне. Их вещи не осматривали – ведь они въезжали в город, да, по правде говоря, и осматривать-то было нечего: что может быть у этих юнцов в изрядно поношенной одежде? Скромные пожитки. На городской окраине высились громадные, в четыре этажа, здания, таких даже в Москве не встретишь.

– Це велики дома для пшеницы. Гарни дома… – заметил возница в барашковой шапке, показывая кнутовищем на склады.

Уже совсем вечерело, когда остановились у маленькой гостиницы. Только расположились в мрачноватой комнате с крашеными полами, как что-то довольно сильно бухнуло.

– Что это? – спросил Алексей, выйдя в коридор, у дремавшего на стуле лакея.

– Заревая пушка, – ответил тот. – Как девять часов, так она и бьет. В самый аккурат…

Наутро Одесса изумила их своей по-южному шумной, красочной жизнью.

Алексей с интересом приглядывался к одесской публике. Такой разноликой, такой яркой, такой характерной толпы, как в Одессе, наверно, нигде не встретишь. Саврасов пожалел даже, что он пейзажист, а не художник-жанрист. Вот идет одесский франт в соломенной фуражке, с кисточкой наверху, в небрежно повязанном шелковом галстуке, в зеленых панталонах. Он победоносно поглядывает по сторонам, подмигивая встречающимся ему хорошеньким женщинам. У него темные бакенбарды, слащавые черносливины глаз. А вот меняла-еврей с библейской бородой, в длиннополом сюртуке. Загулявший матрос в широких штанах. Тощий музыкант с футляром для скрипки. Негоциант грек с печальными, как у всех греков, глазами. Какая-то модисточка с мило вздернутым носиком. Молодая женщина, с утра набеленная и нарумяненная, с вихляющей походкой. Купец в полотняной поддевке и скрипучих сапогах. Высунувшаяся из окна женская головка в папильотках…

Быстро пролетели дни, проведенные в Одессе. Путешествие близилось к концу. Из Одессы пейзажисты поехали в Крым. И там, поработав над этюдами среди кипарисов и кедров живописного побережья, простились, наконец с Черным морем и отправились в обратный путь на север. Алексей Саврасов уже соскучился по дорогой и близкой его сердцу средней полосе России. Его тянуло домой, хотелось поскорее увидеть подмосковные деревеньки, леса и поля, зеленые берега тихих речек, березы родимого края.

Загорелым, возмужавшим, полным впечатлений вернулся он в Москву. Осенью работы, выполненные им, а также Зыковым и Дубровиным во время поездки на Украину, были выставлены в зале училища. Картину Саврасова «Вид Харькова с Холодной горы» приобрел московский обер-полицмейстер И. Д. Лужин, член Художественного совета училища, большой любитель искусств, меценат, покровительствовавший и помогавший молодым художникам.

В училище, как и по всей Москве, много говорили тогда о «строгостях» в университете. Правительство, напуганное народными восстаниями и революциями 1848-1849 годов во Франции, Италии, Испании, Чехии, Венгрии и других странах, поставило целью не допустить распространения в России возникших в Западной Европе опасных и вредных идей. Принятые царем неотложные меры коснулись прежде всего университетов – этих рассадников русского свободомыслия. Был ограничен прием студентов, прекращено преподавание философии, оказывавшей «пагубное» воздействие на умы, курс логики и психологии поручено вести профессорам богословия. Усилилась слежка за студентами. Им запрещалось посещать кондитерские, так как они читали там газеты. Вменялось в обязанность непременно носить форму, треугольную шляпу и шпагу.

– Попечителем университета назначен генерал, – сказал Костя Герц Саврасову. – Не хватает только, чтобы он заставил студентов маршировать и стоять в карауле…

В Москву приехал из Петербурга министр просвещения князь П, А. Ширинский-Шихматов. Император поручил ему искоренить крамольный дух среди учащейся молодежи. Министр занялся университетом, обстановка в других учебных заведениях, в том числе в училище живописи и ваяния, не внушала властям особого беспокойства. Ширинский-Шихматов развернул бурную деятельность, присутствовал на лекциях, давал указания профессорам, сам проверял их благонамеренность, сажал студентов в карцер…

– Хорошо, что Карла нет в Москве, – заметил Костя. – Его возмутило бы то, что творится сейчас в университете…