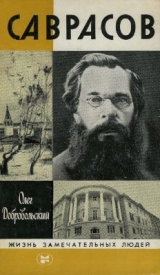

Текст книги "Саврасов"

Автор книги: Олег Добровольский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)

Особенную радость испытывали воспитанники Саврасова в те дни, когда он отправлялся с ними на этюды за город. Чаще всего это было весной или ранней осенью. Вольный воздух подмосковных рощ и полей кружил голову. Ученики видели по лицу Саврасова, как он счастлив, и были счастливы вместе с ним. Глядя на могучий дуб, покрытый первыми нежно-зелеными листочками, и замечая, как радуется учитель пробуждению к жизни лесного великана, они испытывали двойную радость. Саврасов любил многие места под Москвой – Останкино с дубовой рощей, где попадалось много ягод и грибов, расположенный неподалеку Панин луг; Сокольники – с сосновым лесом, с просеками, с ивами и березами, фиалками в траве, с тишиной, нарушаемой трелями соловьев, которые неслись из влажных кустов расцветшей черемухи, на берегу ручья или маленького пруда; старый Петровско-Разумовский парк с его тенистыми аллеями; Перову и Марьину рощи. И более отдаленные от города места – Кунцево, Кусково, Архангельское…

Саврасов внушал ученикам, что надо любить природу, учиться у нее, что только тогда художник сможет найти себя, выразить свое, сокровенное. Что художник должен уметь видеть красоту, понять, любить, должен учиться чувствовать, ведь без чувства нет произведения. Что если нет любви к природе, то не надо быть художником. Что необходимы прежде всего мотив, настроение. Что жизнь – тайна, прекрасная тайна, что надо прославлять жизнь, что художник – тот же поэт. Снова и снова повторял, что тот, кто влюблен в природу, будет художником. Что суть всего – это созерцание, чувство мотива природы. Что без чувства вообще нет искусства. Что в России природа поет, что в России разнообразие, весна какая, и осень, и зима, все поет…

И еще советовал Саврасов своим ученикам «идти в природу», в лес, рощу. Сколько раз произносил он эту свою фразу, обращенную к ученикам, а иной раз и к коллегам, преподавателям, о том, что в Сокольниках уже распустились фиалки. И звал туда… Сколько трогательной любви и какого-то по-детски наивного простодушия было в этих немудреных, идущих из глубины сердца словах! И кто, кроме Саврасова, мог вот так, иногда даже, казалось бы, немного некстати, произнести их? Скажет вдруг, что голуби из Москвы летят в Сокольники… Или что деревья все в тех же его любимых Сокольниках как-то сразу зазеленели. И ивы с их желтыми сережками отражаются в воде. Или что в Останкине уже высохли стволы дубов, что они уже распустились и зацвели. Или, придя в класс, в зимнее студеное утро с малиновым светом зари, сообщит, что деревья покрыты инеем, или что колодец заледенел, приняв причудливую, фантастическую форму. Или с неподдельным восторгом поведает о том, какие чудные очертания, какое изящество рисунка у елей на снегу…

Говорил Саврасов также о том, что мало сейчас людей, которые по-настоящему понимают и чувствуют искусство, что художников не ценят. Горькие слова, но сколько в них правды, как верно подмечены черты времени, когда дух торгашества, меркантилизма, трезвой расчетливости и бойкой деловитости все больше и больше ощущался в кругах преуспевающей русской буржуазии.

К пейзажному классу Саврасова были обращены взоры учащейся молодежи. Все здесь необычно: и сам руководитель, и те методы обучения, которые он применял. Художник М. Нестеров напишет в своих воспоминаниях: «Мастерская Саврасова была окружена особой таинственностью, там священнодействовали, там уже писали картины…» Но эта «таинственность» отнюдь не вызывала восторга у начальства, у консервативно настроенных преподавателей. Новые идеи Саврасова, так же как и его друга Перова, не нравились сторонникам педагогической рутины. Все новое, нестандартное вызывало у них раздражение и недовольство. Саврасову не раз указывалось на его педагогические «вольности». Но, человек мягкий и уступчивый, он проявил твердость, не отказался от своей системы. Его популярность среди учащихся, любовь и уважение, которыми он пользовался, лишь подливали масла в огонь. Администрация училища относилась к нему с возрастающей, затаенной враждебностью…

Немало ударов нанесла Саврасову жизнь в те годы. Но пока оставался с ним его класс, пока были с ним его ученики, он держался, не терял почву под ногами…

ЯРМАРКА ЖИЗНИ

Двадцать девятого мая 4882 года умер от чахотки Василий Григорьевич Перов. В последнее время его трудно было узнать: сильно исхудал, будто высох, поседел, орлиный нос заострился. Ему не было еще пятидесяти, но выглядел он стариком. Великий мастер жил в бедности, хотя при желании еще в пору расцвета таланта мог обеспечить себе будущее. Но, отличаясь поразительным бескорыстием, он брал мизерные по сравнению с другими художниками суммы за свои картины. Нелегкие детство и юность, борьба за существование, напряженный труд, тяжелые личные переживания – все это подорвало его силы, преждевременно свело в могилу.

Не стало старого приятеля, одного из самых близких друзей Саврасова. Их объединяли родство душ при разительном несходстве характеров, общность творческих интересов. Они хорошо понимали друг друга.

Друзья уходили из жизни. Еще в 1879 году умер Костя Герц, с которым было связано столько воспоминаний молодости. А в феврале 1883 года скончается от третьего удара профессор Карл Карлович Герц. Он завещает все свое имущество сестре Эрнестине, к ней перейдет также и его огромная ценная библиотека, собрание гравюр.

Круг сужался.

Через десять дней после смерти Перова – 8 июня – Саврасов получил официальное извещение следующего содержания:

«Господину преподавателю Училища живописи, ваяния и зодчества, академику, надворному советнику Саврасову

По распоряжению Совета, имею честь уведомить, что 22 мая с/г Советом Общества Вы уволены от ныне занимаемой должности.

Секретарь Совета: Лев Жемчужников».

Беда не приходит одна. Сперва лишился семьи, теперь – службы. Увольнение Саврасова из училища, которое он окончил, где на протяжении четверти века был преподавателем, имело для него катастрофические последствия. Он терял не только место, работу, свой класс, учеников, которых так любил. Он терял известное общественное положение, постоянное жалованье. В сущности, он терял все. Без семьи, без жены и дочерей, без работы, без средств к существованию, он оставался в полном одиночестве, был предоставлен самому себе. Живи как знаешь. Хочешь – попробуй выкарабкаться из ямы. Не хочешь – твое дело. Поступай по своему усмотрению. Отныне ты отвечаешь и несешь ответственность лишь за себя.

Вынужденный уйти из училища, Саврасов сразу оказался как бы вне общества, обреченным на неустроенную, бесприютную, полунищенскую жизнь. А при такой жизни болезнь его неизбежно должна была принять еще более острую форму.

Конечно, формально администрация вправе была так поступить: последнее время Саврасов часто пропускал занятия, его видели в училище все реже и реже.

Константину Коровину запомнилось, как однажды после довольно продолжительного отсутствия в класс неожиданно пришел Алексей Кондратьевич. Ученики были в полном сборе, они показывали друг другу свои работы, выполненные летом. Вид учителя всех поразил. Он очень изменился, и прежде всего изменилось выражение его большого доброго лица с оспинками – следами перенесенной в детстве болезни. Что-то горькое и тревожное появилось в нем. Печальный, угасший взгляд. Лицо страдающего человека. И одет учитель был как-то странно: в черной блузе, шея небрежно повязана красным бантом, на плечах плед, на голове широкополая старая шляпа, из-под брюк видны серые шерстяные носки и опорки.

Ученики смотрели на Саврасова и ждали, что он скажет. А что он мог им сказать? Что ему плохо, что он болен, что, стараясь забыться, уйти из постылой действительности, одурманивает себя алкогольным ядом, который рождает в мозгу странные призраки, видения, полуфантастические, полуреальные, то лихорадочно возбуждая, то обессиливая до изнеможения, опустошая душу, нагоняя тоску. Разве мог он сказать об этом? Он произнес, причмокивая, с улыбкой, которая напомнила о прежнем, добром и кротком Саврасове:

– Да, давно я у вас не был. Давно… Болен я, и вообще…

И не договорив, он махнул рукой и сел на табуретку.

– Ну, показывайте, что вы написали за лето…

Ученики быстро разложили перед ним на полу свои работы. И Саврасов, рассматривая их, вдруг сразу ожил, загорелся, повеселел. И заговорил взволнованно, быстро, короткими фразами. Хвалил за свежесть и молодость чувств, за мотив, настроение, смелость красок. И так же внезапно умолк. Будто иссяк. Встал, попрощался и ушел.

Это произошло незадолго до его увольнения.

Да, Саврасов болен, пренебрегал своими обязанностями, и Совет училища имел основания для того, чтобы освободить его от должности. Никто из администрации, естественно, не стал вникать в тогдашнее состояние Саврасова, его переживания. Это выходило за рамки официальных регламентированных отношений начальства с подчиненными. И некому было вступиться за Саврасова, помочь ему. Перов уже лежал в свежей могиле… Совет училища давно собирался избавиться от неугодного ему преподавателя. Не было лишь подходящего повода. Теперь он нашелся. И Саврасова уволили. Училищное начальство сделало это с видимым облегчением.

Сменил Алексея Кондратьевича художник Поленов. Ему нет еще сорока, он на четырнадцать лет моложе Саврасова. Из дворянской семьи. Окончил Академию художеств и юридический факультет Петербургского университета, кандидат прав. Умный, разносторонне образованный человек. Блестящие способности. Энергия, необычайная работоспособность. Настоящий интеллигент. Всегда элегантно одетый. Европеизированный русский. Высокий лоб, бородка, задумчивый взгляд темных глаз. Таким был Василий Дмитриевич Поленов. В 1877 году, во время русско-турецкой войны, он находился в качестве художника при штабе наследника на болгарском фронте. В следующем году, после окончания войны, вернулся с Балкан в Москву. Поленов приобрел известность как автор исторических полотен, замечательной картины «Московский дворик». В 1881 году, перед тем, как его пригласили преподавать в училище, он совершил свое первое путешествие по Востоку, побывал в Египте, Палестине и Сирии, собирая материалы для своей будущей работы «Христос и грешница».

Этот достойный уважения человек стал новым руководителем пейзажного класса. Ученики взирали на него с нескрываемым любопытством. Молодой еще, со вкусом одетый мужчина. Чрезвычайно корректный в обращении. Прекрасно говорит, интересно рассказывает.

Василий Дмитриевич знал, что академик болен, пережил личную драму, одинок, и сочувствовал ему. Они встретились в училище. Элегантный Поленов и заметно опустившийся, в какой-то странной одежде Саврасов. Алексей Кондратьевич молчал, будто стеснялся. Разговора не получилось.

Лето и осень 1882 года Саврасов провел в деревне Давыдково. Жил он там в крестьянской избе. В середине октября начались затяжные дожди, в избе было холодно, крыша протекала; Алексей Кондратьевич поставил на пол таз, в который с нудной методичностью капала вода. Тоскливо и неуютно, но он не спешил возвращаться в город: у него не было денег, чтобы снять там комнату. Вот и сидел он в Давыдкове, слушал, как шумит дождь, смотрел в окно на улицу в грязи и лужах, на березку с желтыми опадающими листьями. Спешить ему было некуда. Его никто не ждал. Но все же не зимовать здесь! И он пишет письмо Третьякову, обращается к нему за помощью, зная, что тот отказать не сможет. Помимо искусства, их связывала трагическая судьба Перова, которому в самые трудные минуты помогал Третьяков.

Это послание передала Павлу Михайловичу одна дальняя родственница Саврасова. Оно датировано 13 октября и начинается так: «Вам многое известно из моей жизни, и я, может быть, в последний раз утруждаю этим письмом Вас…» Алексей Кондратьевич писал, что у него приготовлено для Передвижной выставки семь картин, и их немного остается окончить. Но, продолжал он, «я не имею средств устроить мастерскую в Москве и живу в деревне в холодной избе». И дальше: «Не можете ли Вы мне помочь в этом, мне для этого достаточно будет 200 р.». И в конце прямо-таки мольба: «Павел Михайлович! Вы неоднократно делали мне одолжения, не откажите мне в моем последнем желании, я пишу это письмо, находясь в самом крайнем денежном положении, и подательница этого письма уполномочена мною лично объяснить».

Да! В последний раз, последнее желание… Чувствуется, как нелегко было ему написать это письмо. Но что делать? Ведь надо как-то жить. Надо работать. Только Саврасов ошибался, когда сообщал, что это последнее его обращение. Сколько таких писем, просьб о помощи придется ему еще написать!

Летом, живя в Давыдкове, он гулял в окрестностях деревни, бывал в других деревнях, любовался лесом и рекой, цветущим лугом и желтеющим ржаным полем, писал этюды. Никакие несчастья, никакие невзгоды не могли погасить в нем восхищение красотой окружающего мира. Его часто можно было встретить на берегу Москвы-реки, у деревни Строгино, он глядел на подмосковные дали, на закат солнца. Однажды художника увидел здесь ученик второго класса городского училища, в будущем знаменитый гравер Иван Николаевич Павлов. Пятидесятидвухлетний Саврасов показался мальчику стариком. Эта встреча навсегда сохранилась в его памяти.

«В Строгине, – вспоминал он, – у меня произошло интересное «знакомство». Вечерами на высоком берегу Москвы-реки я часто видел лежащим некоего старика в длинной серой блузе, с седой бородой. У заворота русла, неподалеку прилетала цапля и подолгу стояла на одной ноге. Меня сильно занимал этот старик, и я как-то спросил его: Что же ты тут, дедушка, делаешь? – «Я, милый, – отвечал он, – наблюдаю природу… Природу… понимаешь ты? После я напишу картину… – А кто же ты будешь? – все любопытствовал я. – Я художник Саврасов… Учись и ты наблюдать природу… Подрастешь, нарисуй картину таким же способом, как и я…»

Встреча с Саврасовым пробудила в юном Павлове интерес к природе, искусству, ему захотелось стать художником.

Алексей Кондратьевич тяжело переживал семейный разрыв, тосковал о дочерях. Видел их во сне, вспоминал ту пору, когда девочки порознь, в разное время, были маленькими, бегали летом в коротких платьицах, как мелькали их загорелые ножки, как Женни забиралась к нему на колени, требовала, чтобы папаша с ней поиграл, как, посадив Веру на плечи, шел полевой дорогой… Как хорошо тогда было, какие спокойные счастливые дни! Куда все это делось, куда ушло?

Он навещал Софью Карловну. Она знала, что уже ничего нельзя исправить, что мосты сожжены и к прошлому нет возврата, и считала эти посещения ненужными, даже вредными, но не могла запретить ему встречаться с дочерьми. Саврасов тоже понимал, что прошлого не вернешь, и никогда не заводил разговор о возможности восстановить прежние отношения, теперь это было нереально, жизнь, словно река, разделившаяся на два потока, стремительно уносила их в разные стороны… Он просто приходил в гости к своей бывшей жене, к детям.

И вот он в кругу своих. Будто ничего не произошло. Все как и прежде. Собрались в большой комнате. Керосиновая лампа с фарфоровым абажуром освещает стол, покрытый белой скатертью, на котором расставлены чашки. Семейство будет пить чай. Саврасов смотрит на жену, дочерей. Евгении уже 15 лет. Почти девушка, но угловатая еще, с резкими движениями; длинные тонкие руки, живое лицо, пухлые по-детски губы, большой рот, выражение лица часто меняется, то хмурится, то улыбается. Вера совсем взрослая, женственная и миловидная. Софья Карловна постарела, хотя и не выглядит старухой, следит за собой. У нее постное, скорбное лицо. Черты укрупнились. Седина в волосах. Она спокойно-холодна, невозмутима, она обрела наконец покой и как будто хочет дать это понять Алексею.

Отчужденность заметна и в дочерях. Но не только отчужденность. В их глазах – жалость и недоумение. Им жаль отца. Как бедно, неряшливо он одет. Неужели это их любимый папаша? И Софье Карловне кажется, что это не ее муж, а лишь человек, отдаленно похожий на того Саврасова, каким знала она его в их лучшие годы. В ее памяти навсегда остался рослый красивый Саврасов, с темной бородой, в черном сюртуке, в ослепительно белой сорочке. А перед ней сидел больной несчастный человек. Софья Карловна не раскаивалась в том, что ушла от него. Он сам виноват во всем. Конечно, думала она, человеческая судьба зависит от воли божьей. Но ведь правда и то, что судьба человека – в его собственных руках. Что бы там ни говорили, как бы ни ссылались на невезение, злой рок, стечение обстоятельств, Алексей оказался слабым человеком. Невзгоды и неудачи быстро сломили его, и он покатился по наклонной плоскости.

Она пыталась воздействовать на мужа, но он не послушался, не подчинился ее более сильной воле.

Саврасов принес в подарок небольшую вазу. Почему именно ее? Кому она нужна? Для чего? Ваза вызвала у Софьи Карловны раздражение. Все это довольно нелепо.

Разговаривали мало. Говорить в общем-то было не о чем. Софья Карловна сообщила новость:

– Вера скоро поедет в Петербург, Аделаида пригласила ее к себе. Пусть поживет у Бочаровых.

– Я хочу поступить на женские врачебные курсы, – сказала старшая дочь.

Простились сдержанно. Но в полутемной передней провожавшая его до дверей Вера вдруг прижалась к нему и что-то прошептала. Эта внезапная ласка, как сочувствие, растрогала его. Саврасов погладил дочь по голове и поцеловал в щеку. Он шел по почти безлюдной мглистой улице, освещенной редкими желтыми фонарями, и думал о своих девочках. Он видел перед собой темные, горячие, полные лихорадочного блеска глаза Женни. Все еще ощущал свое прикосновение к мягким и шелковистым Вериным волосам. Вот она, Вера, уедет в Петербург, будет жить там, учиться. Когда они снова встретятся? Он понимал, что теряет дочерей…

Вскоре Вера действительно отправилась в Петербург. Там произойдет с ней необыкновенная история, и она останется в северной столице на многие годы.

Поселившись у Бочаровых, девушка сразу поняла, что и в этой, хорошо обеспеченной семье далеко не все благополучно. Михаил Ильич Бочаров, неутомимый труженик, много зарабатывал. Но у него своя жизнь, а у жены своя. Все интересы скуповатой и расчетливой Аделаиды Карловны сводились к накоплению капитала. Но вот подросли дети, старшая дочь вышла замуж. И с годами разлад между супругами усилился. Аделаида, эта полная, пожилая дама, с гладкой прической и бесцветным лицом, завела почти в открытую роман с женатым человеком. Мишель целыми днями пропадал в своей мастерской, там обедал; жена сторожа стирала ему белье… Аделаида Карловна ни во что его не ставила, осыпала насмешками. Терпение обманутого, заброшенного мужа не могло длиться вечно. Назревала семейная драма. Такой тяжелой, пропитанной ложью была атмосфера в этой семье, когда появилась молоденькая московская племянница.

Вера еще находилась под впечатлением того, что произошло в ее семье, и на все реагировала с особой остротой. Сначала ей было просто жаль Михаила Ильича, одинокого среди близких, чуждого и жене и дочерям. Но потом она прониклась симпатией к этому нервному худому человеку, с высоким лбом, с залысинами, с маленькой, будто выщипанной бородкой. Взгляд у Бочарова был тревожный, какой-то затравленный. Почему так жестоко обижен, лишен внимания такой хороший человек? – недоумевала она. И сама скоро увидела, что в этой семье к ней относятся как к бедной родственнице; ее тетка и двоюродные сестры всячески стремились подчеркнуть свое превосходство, кичились своим состоянием. Михаил Ильич и Вера оказались как бы в одинаковом, равном положении, и это тоже способствовало их влечению друг к другу. Племянница была так молода, так мила и непосредственна, и все в ней дышало чистотой и свежестью. Вере вдруг становилось весело и страшно. Могла ли она предположить, что у нее возникнет чувство к пожилому женатому человеку, отцу троих детей, да к тому же родственнику? Влюбленный Бочаров словно помолодел, ощутил прилив энергии и бодрости. Оба они были уже счастливы, но пока это оставалось их тайной, которую они тщательно скрывали.

Вера Саврасова приехала в Петербург, надеясь поступить на женские врачебные курсы при Военно-медицинской академии. Но эти курсы, готовившие женщин-врачей с высшим образованием, уже были закрыты. После убийства Александра II наступили мрачные времена политической реакции, усилилась борьба против проявлений либерализма, все новое, прогрессивное искоренялось. Вере пришлось пойти учиться на акушерку…

Она все еще жила у Бочаровых, помогала Михаилу Ильичу, делала ажурные вырезки к макету для новой постановки. Они работали вместе, что-то говорили друг другу, и каждая фраза, каждое слово были полны для них особого, только им понятного смысла.

Бочаров предложил Вере поехать за границу и там обвенчаться, но она не решилась на это. Получить развод в те времена было нелегко, и это заняло бы слишком много времени. И тогда Михаил Ильич после ряда тяжелых сцен и бурных объяснений с женой ушел из семьи и поселился отдельно вместе с Верой. Она вела маленькое хозяйство, продолжала посещать акушерские курсы; дома, чтобы чем-нибудь занять себя, пока Михаил Ильич работал в мастерской, делала из разноцветной бумаги цветы, вырезки для театральных макетов. Бочаров как бы воскрес и начал жить сызнова. Он ревновал свою молодую гражданскую жену, хотя она не давала ему для этого никаких поводов. Вера любила Михаила Ильича и понимала, что спасла его. Перед ней часто возникал образ ее несчастного отца. Она думала о нем, его судьбе. И теперь с особой отчетливостью стала осознавать те ошибки, которые допустила ее мать по отношению к отцу. Его тоже можно было спасти. Ведь пришла же она сама на помощь к Бочарову, предотвратила катастрофу, которая назревала, могла с ним произойти.

Жили они хорошо. У них родился мальчик, назвали его Юрой. Михаил Ильич мечтал о том времени, когда сын вырастет… Увы, ему не суждено было увидеть его взрослым. В 1895 году художник умер от рака слепой кишки. Вера Алексеевна, вняв уговорам своей замужней сестры Евгении, возвратилась с Юрой в Москву, чтобы воспитывать своего ребенка вместе с ее детьми. Ей пришлось работать, чтобы обеспечить себя и сына. Пенсию после смерти Бочарова стала получать его законная жена, оставленная им лет двенадцать назад.

Сохранились рукописные воспоминания Веры Алексеевны – правдивый и очень горестный рассказ об отце и о своей собственной судьбе. Дочь признается, что лишь с годами она начала понимать отца. «Отец, – вспоминает она, – не хотел учить меня рисовать или лепить, находя, что художники обречены на полуголодное существование, даже имея талант. Этот взгляд оправдался на нем самом. В борьбе за существование он прямо изнемог, и, не имея со стороны семьи крепкой моральной поддержки, стараясь забываться от жизненных невзгод, он начал пить, погубил этим себя, свой талант, разрушил семью».

Вслушаемся в эти слова дочери, свидетельствующей, что отец изнемог в борьбе за существование, вспомним еще раз его отчаянную попытку нанять большую, шестикомнатную квартиру, и мы многое поймем в его дальнейшей судьбе. Ведь Вера Алексеевна знала и других художников, которым не грозило полуголодное существование, умевших обеспечить и себя и свои семьи. Так, собственно, и рассуждала Софья Карловна, сравнивая мужа с Михаилом Бочаровым. Но Вера Алексеевна слишком хорошо знала, что только заказные портреты августейших да сановитых особ (а их писал даже Репин!) и заказные декорации для императорской сцены могли избавить художника от нужды. И то и другое для Саврасова исключалось, а пейзажи его да авторские повторения «Грачей» могли заинтересовать лишь отдельных любителей-коллекционеров, которых на всю Россию насчитывались единицы.

Саврасов шел по Лаврушинскому переулку. Был зимний морозный день. Снег скрипел под ногами, и издалека слышалось, как идет человек. Алексей Кондратьевич был в старом пальто, в облезлой меховой шапке, на плечах – неизменный плед, шея обмотана шарфом, на ногах боты. Он шел, сгорбившись, засунув руки в карманы пальто, которое плохо его грело. Усы и поредевшая, с обильной сединой – борода заиндевела вокруг рта от дыхания на морозе. Саврасов подошел к расположенному за воротами широкого двора зданию картинной галереи Павла Михайловича Третьякова и остановился в нерешительности, как бы раздумывая, заходить или нет. Его огромная фигура застыла в неподвижности у входа в контору.

Алексей Кондратьевич бедствовал, вернее, продолжал бедствовать, уже длительное время. Много месяцев, не один год. И не было никакого просвета в его существовании. Жизнь отставного надворного советника надломилась, дела его пришли в глубокое расстройство. Он не получал жалованье, а те суммы, которые поступали от продажи картин, невелики и быстро улетучивались. Уроков при его теперешней репутации и поведении у него не было. Вот и сейчас срочно потребовались деньги. Он должен вернуть долг, заплатить за комнатушку, которую снимал. Да ведь и жить-то, черт возьми, на что-то нужно! А он пуст, как гнилой орех, сидит на мели. Прошлым летом писал, но не кончил одну картину, которая давалась ему нелегко – небольшой овраг, и по этому овражку идут, спускаясь вниз, к роднику, молоденькие зеленые елки. В этих елках-то все и заключалось, вся суть в них, но трудно было их написать. Все исправлял, переделывал… Третьяков видел эту вещь, и она понравилась ему. Он обещал купить, когда Саврасов ее закончит. Когда закончит… Легко сказать! Теперь зима, и как он может работать над этим зеленым пейзажем, когда в глазах белым-бело от снега? Надо обождать. Придет лето, все распустится, зазеленеет, зацветет, и тогда он доделает, допишет, и Павел Михайлович будет доволен. Да, но сейчас зима, и ему нужны деньги, позарез нужны. Вот и явился он сюда, в контору, чтобы занять их у Третьякова под эту картину. Эти елки как бы уже его, все равно он обещал за них заплатить. Но пусть сделает это не летом, а сейчас. Ну, вроде аванса. Какая ему разница – сейчас заплатить или потом. Человек он богатый, деньги у него всегда есть… Да, конечно. И все-таки почему-то неловко, неудобно просить Павла Михайловича, стыдно как-то… Стыдно?.. Да полно, чего стыдиться? Разве стыдно быть бедным? Такая уж судьба, полоса жизни. Каждому – свое. Кому богатым быть, кому бедным. Но все ведь люди – и богатые и бедные… Третьяков поймет, он человек, у него душа. Доброе сердце. Сколько раз он помогал ему, Саврасову, и другим художникам. Да… Ведь, кроме него, и обратиться-то не к кому. Он даст, не откажет…

И Алексей Кондратьевич стал думать, как получит деньги, полтораста рублей (столько он попросит), как пойдет в трактир на Пятницкой… В трактире хорошо, тепло, весело, заиграет оркестрион, и он будет слушать музыку, а за окном – заснеженная улица Замоскворечья, мелькают фигуры прохожих, едут сани извозчиков… И подумал еще, как, расплачиваясь, вынет красненькую, надо разменять десятирублевку, как даст, не скупясь, половому на чай… Знай наших!

И Саврасов окончательно решился. Он достал из кармана большой серый платок, громко высморкался, ударил ногой об ногу, чтобы сбить с бот снег, и вошел в контору.

Он обратился к сидевшему за столом служащему, молодому человеку, аккуратному, с тщательно причесанными, точно прилизанными волосами, – нельзя ли повидать Павла Михайловича. На лице молодого человека промелькнуло удивление. Уж больно странно выглядел этот старик в ветхом пальто, с пледом на плечах, с большими, покрасневшими от холода руками, которые торчали из коротких рукавов.

– А кто вы? Как доложить? – спросил служащий.

– Художник я. Саврасов…

– И по какой надобности?

– У меня личное дело…

Служащий встал из-за стола и вышел из комнаты. Вскоре пришел Третьяков, высокий, сухощавый, бледный, в темном сюртуке. С сердечным радушием поздоровался с Саврасовым.

– Павел Михайлович, – смущенно произнес художник, – у меня к вам просьба… Извините, что утруждаю вас… да. Вы видели мою картину, ту, где овраг, елки… Зеленая такая вещь… Я писал ее прошлым летом…

– Разумеется, Алексей Кондратьевич. Прекрасно помню. Я возьму этот пейзаж. Он хорош. Удался вам. Мы ведь уже договорились…

– Да-да… Я знаю. Но не могли бы вы… Сейчас… Такая вот штука… Да… Павел Михайлович, мне сейчас нужны деньги… Полтораста или хоть сто рублей… Крайне нужны…

Третьяков задумчиво смотрел на Саврасова: его вид красноречивее всяких слов говорил о том катастрофическом положении, в котором он находился.

– Так… Понимаю, – сказал Третьяков. – Но вы, Алексей Кондратьевич, окончили бы елки. Хороша картина… Совсем ведь немного осталось доделать. Ну и получили бы все сразу… – Павел Михайлович умолк, но тут же добавил: – Впрочем, я могу и сейчас… Присядьте, пожалуйста. Я скоро вернусь…

Он ушел. Но когда возвратился с деньгами, художника в комнате не было. Саврасов по-настоящему уважал Третьякова, с давних пор его связывали с ним добрые отношения. Он не мог даже вообразить, что Павел Михайлович хотел его обидеть… И все же… В тот момент, когда он слушал, что говорит Третьяков, ему вдруг сделалось отчего-то горько и унизительно. Тошно стало. Белый свет стал не мил. Что-то тяжкое и до боли обидное нахлынуло на него, камнем легло на сердце, и он ушел, не дождавшись денег…

Нужда преследовала, не отпускала. Беспокоила, вселяла тревогу болезнь глаз, возникшая еще в 1876 году. Давно уже, работая, он надевал очки. С годами зрение ухудшалось. Что будет, если он совсем лишится его? Он не сможет работать. А ведь его живопись, его картины – единственный источник существования. Что тогда? По миру идти? Просить милостыню? Эти мысли пугали его, лишали сна. Если он потеряет зрение, ослепнет или превратится в полуслепого старика, ему останется лишь наложить на себя руки. Иного выхода он не видел, ибо дальнейшее прозябание в нищенстве бессмысленно.

Многое изменилось в нем, тот беспорядочный губительный образ жизни, который он вел, не мог не отразиться на его здоровье, характере. У него изменился даже почерк. Когда-то красивый, тонкий и изящный, он стал теперь торопливо-небрежным, порой неразборчивым. Именно таким изменившимся почерком написал он на сдвоенном листе простой бумаги письмо в Комитет Общества любителей художеств с просьбой о материальной помощи. Было это в феврале 1884 года. Саврасов сообщал, что представляет в Комитет свою картину для оценки ее художниками, с тем чтобы получить ссуду. Он писал: «Я очень крайне нуждаюсь в деньгах по случаю болезни глаз». Просил двести рублей. Дали 25. Чья-то рука начертала на письме – выдать вспомоществование 25 рублей. Это была не ссуда. Здесь уже вершилась благотворительность. Обычная филантропия. Получил четвертной и будь доволен…