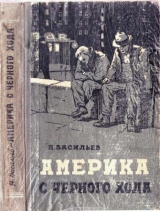

Текст книги "Америка с чёрного хода"

Автор книги: Николай Васильев

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)

3. СПАЙК-ДЖОНС-НОВАТОР

Любителю хорошей музыки не легко в Америке: для того, чтобы послушать симфоническую или оперную музыку, надо пробраться через настоящие джунгли джаза. Во всем Нью-Йорке есть только один оперный театр, действительно оправдывающий это название, – «Метрополитен-опера». Не лучше обстоит дело и с симфонической музыкой. В многомиллионном городе насчитывается всего два-три концертных помещения.

В концертном зале «Карнеги-холл» даются разнообразные программы симфонической музыки, составленные главным образом из произведений европейских композиторов. Значительно реже исполняется музыка американских композиторов, например, Джорджа Гершвина или Арона Коуплэнда. В Соединенных Штатах симфоническое музыкальное творчество не в почете.

Что касается оперной музыки, то она в еще меньшем почете. Пожалуй, единственным заметным произведением, созданным в этой области, является опера Гершвина «Порги и Бесс», на сюжет из негритянской жизни, но и она не пользуется в Америке особой популярностью.

«Метрополитен-опера» ставит произведения только европейских композиторов. Почти все крупные артисты, выступающие на сцене этого театра, – выходцы из Европы. Это еще раз подчеркивает слабость собственно американской музыкальной культуры.

«Метрополитен-опера» и «Карнеги-холл» расположены на окраине Бродвея. Классические и современные оперы, исполняемые в «Метрополитен-опере», и симфонические концерты, даваемые в «Карнеги-холле», выгодно выделяются на темном фоне псевдомузыкального бизнеса, процветающего на Бродвее. Но нельзя не отметить, что ни «Метрополитен-опера», ни «Карнеги-холл» не относятся к числу общедоступных музыкальных учреждений, рассчитанных на массового слушателя, и нимало не способствуют приобщению масс к музыкальной культуре. Это скорее место для встреч узкого круга музыкальных эстетов и в особенности для представителей нью-йоркского «высшего света», заполняющего ложи и первые ряды партера. Эта публика приходит сюда главным образом для того, чтобы блеснуть драгоценностями и нарядами, сшитыми по последней моде, а также для того, чтобы выполнить светский ритуал, требующий знакомства – разумеется, самого поверхностного – со знаменитостями оперных и концертных подмостков.

Однажды мне довелось присутствовать на импровизированном диспуте о музыке. Это было в большой и довольно шумной компании, в которой находилось немало представителей литературных и музыкальных кругов Нью-Йорка. Я разговаривал с начинающим композитором Франком Крокером, но невольно прислушивался к громкому спору, завязавшемуся неподалеку от нас. Один из гостей – высокий молодой человек в роговых очках – заметил, что настоящую музыку, действительно достойную этого названия, можно послушать сейчас только в «Карнеги-холле» и «Метрополитен-опере». Это замечание вызвало весьма резкую реакцию со стороны одутловатого субъекта с дымящейся сигарой в руке.

– Смотря что называть музыкой. Я считаю, что настоящей музыки там и в помине нет, если, конечно, вы не относите к ней безнадежно устаревшую европейскую чепуху, – с грубой развязностью заявил он.

– Кто это? – спросил я у своего собеседника.

– Грегори Джибс, музыкальный обозреватель газеты Херста, – ответил Крокер. – Ему наступили на любимую мозоль.

Молодой человек в роговых очках не собирался сдаваться.

– Если музыка Бетховена и Чайковского, – с ядовитой иронией возразил он, – по-вашему, чепуха, то что же тогда является музыкой? Уж не джаз ли?

– А почему бы и нет?! – запальчиво крикнул Джибс. – Музыка в старом смысле слова для меня пустой звук! Кому нужна слащавая или напыщенная гармоничность симфонии? Что может дать современному американцу ноктюрн Шопена или виртуозное пиликание Яши Хейфеца? К каким чувствам они апеллируют? Какую сторону американской действительности выражают? Все это пусто и бессодержательно.

Херстовский критик постепенно входил в ораторский раж. Он говорил все громче и при этом оживленно жестикулировал. Мой сосед осторожно тронул меня за рукав.

– Не подумайте, что Джибс шутит или иронизирует, – шепнул он. – Боже упаси! Он сейчас развивает ту же тему, что и в своих обзорах. Только пишет он более витиевато и пространно.

Тем временем Джибс продолжал свою тираду:

– Джаз – вот подлинная музыка! Недаром наша публика его любит. Это чисто американское искусство. В нем еще много несовершенного, но оно верно воспроиз водит бурный ритм нашей жизни, ее шумные диссонансы, ее острые углы. В нем чувствуется экспрессия и динамика, свойственные американской цивилизации. И уж если на то пошло, то слушать Чайковского или Бетховена куда приятнее в исполнении джаза, чем симфонического оркестра. Мне, например, нравятся так называемые классики в интерпретации Спайк-Джонса. Правда, он немного грубоват, но зато самобытен и остроумен. Он истинный новатор… В сто интерпретации и классическая музыка кажется не лишенной интереса.

Столь бессмысленного и вместе с тем наглого вздора трудно было ожидать даже от херстовского музыкального обозревателя. Я знал о Спайк-Джонсе только понаслышке, но и этого было достаточно, чтобы оценить беспредельный цинизм Джибса: Спайк-Джонс дирижировал эксцентрическим шумовым ансамблем.

Однако распоясавшийся херстовец еще не высказался до конца.

– Вы, может быть, презираете Спайка, – все более входя в азарт, продолжал он, – но я вам скажу, что его оркестр лучше представляет американскую культуру, чем десяток «Карнеги-холлов». Там музей древностей. Да, да, европейских музыкальных древностей… И гиды в этом музее тоже из европейских эпигонов. Кто там дирижирует? Тосканини, Стоковский, Клемперер. А кто солисты? Крайслер, Хейфец, Сигети, Казадезюс. Заметьте, ни одного американца! Поль Робсон или Мариан Андерсон – не в счет. Я говорю о настоящих, стопроцентных американцах. И это не случайно! Американской душе чужда выродившаяся европейская музыка…

Гнусная черносотенная физиономия наглого херстовца проявилась в этом разговоре во всей ее неприглядности. Отвратительные «идеи», в столь откровенной форме высказанные Джибсом, не были, разумеется, его личным достоянием. Они прежде всего характеризовали боссов этого продажного писаки и их отношение к музыкальной культуре, определяющее ее развитие, вернее – ее упадок, в Соединенных Штатах.

После того как Джибс ушел, мой собеседник с отвращением посмотрел ему вслед и сокрушенно покачал головой.

– Самое ужасное, – с видимым смущением сказал он, – что этот негодяй кое в чем прав. Американские обыватели действительно предпочитают джаз любой симфонической музыке. Большинство американских композиторов пишет для джаза. Я, например, пишу сейчас одну серьезную вещь. Но это пока только для себя. Да и вообще я не знаю, увидит ли она когда-нибудь свет. А чтобы существовать, я сочиняю джазовые мелодии для рекламных объявлений по радио. Иногда мне удается продать кое-что фирме, поставляющей репертуар «ночным клубам». Я понимаю, что это не музыка. Но что я могу поделать?

Путь Крокера, как и многих других американских композиторов, заранее предопределен. Никакие симфонии и квартеты не способны обеспечить им нормальные условия существования. Поэтому они и вынуждены ежедневно поставлять десятки джазовых какофоний и пошлейших «лирических» песенок. Тем, кто не слышал американских модных песенок, невозможно представить себе, насколько они бесцветны и убоги. Композитор Зигмунд Ромберг, считающийся в Америке одним из ярких музыкальных светил, беззастенчиво похвалялся тем, что им написано около пятисот песенок, не говоря о нескольких десятках опереток для Бродвея. Большинство его песенок похожи одна на другую, как две капли воды. То же самое можно сказать и о тексте. О ценности «творений» Зигмунда Ромберга можно судить по таким их выразительным названиям, как, например: «О, девушки-вампиры», «Целуйте взломщиков», «Леди-пиратка», «Счастливые готтентоты», «Прямо из сточной канавы»… Вот уж поистине лирика сточной канавы! Подобного рода «творческие достижения» удостаиваются в Америке высокой общественной оценки: Зигмунд Ромберг получил звание почетного гражданина Канзас-сити и Далласа. Кроме того, он произведен в почетные полковники Национальной гвардии штата Луизиана и избран масоном 32-й степени в масонском святилище в Балтиморе.

В погоне за сенсационным «успехом», обеспечивающим солидные текущие счета в банках, некоторые американские музыканты-исполнители пускаются на самые экстравагантные трюкачества. Так, например, некто Генри Коуэлл, слывущий модным «оригиналом», играет на рояле с помощью кулаков и даже локтей.

Глубокое возмущение вызывает особая категория трюкачей, которые переделывают на джазовый лад великие творения гениальных композиторов. Вы не сразу верите своим ушам, когда слышите по радио, скажем, «Песню индийского гостя» из оперы Римского-Корсакова «Садко» в исполнении «хот-джаза», с характерным синкопированным ритмом, ударно-шумовыми эффектами и пронзительными «криками обездоленного верблюда». Не менее дико звучат, к примеру, прелюды Рахманинова, когда их играют на рояле в манере «буги-вуги», монотонно и оглушительно громко, абсолютно искажая дух и темп исполняемого произведения.

Но всех трюкачей переплюнул некий Линдли Армстронг, форменный гангстер от музыки, носящий кличку, достойную заправского бандита: на эстраде он фигурирует как Спайк-Джонс («Джонс-Костыль»).

Франк Крокер однажды затащил меня на представление (концертом это назвать невозможно) ансамбля, руководимого Спайк-Джонсом. Мы увидели на эстраде нечто вроде металлического верстака, заваленного различным хламом. Здесь были отрезки каких-то трубок, металлические диски, автомобильные клаксоны, дверные звонки, пожарные сигналы и еще какие-то вещи, в назначении которых никто не мог бы разобраться. Около верстака стояли пара костылей, лопата, две цинковых стиральных доски и множество других предметов. Все это напоминало лавку торговца железным ломом или склад утильсырья. Справа от верстака помещалась арфа, за верстаком виднелся рояль. Судя по количеству стульев, в этом диковинном «оркестре» было всего десять «музыкантов». Вместо пюпитра для нот перед каждым стулом громоздилась куча разнообразного утиля, напоминавшего тот, что лежал на верстаке.

Когда ансамбль занял свои места, в центре внимания оказался, конечно, сам Спайк-Джонс, одетый в меховой жакет, под которым виднелась клетчатая рубаха. На голове у него был нелепый шлем. Придав своей физиономии свирепое выражение, он встал за верстак и взмахнул руками. То, что последовало за этим, просто не поддается описанию. Никакая музыкальная терминология не способна даже приблизительно передать то, что мы услышали. После «оркестра», руководимого Спайк-Джонсом, даже «хот-джаз», вероятно, показался бы нам апофеозом гармонии!

Среди прочих номеров была исполнена танцевальная сюита из «Щелкунчика». Кто не знает музыки этого замечательного балета! Услышав имя Чайковского, я был ошеломлен, – мне все-таки еще не верилось, что Спайк-Джонс способен поднять руку на творчество гениального русского композитора. Но я недооценил «способности» Спайк-Джонса. «Смелый новатор», прокладывающий дорогу «американскому искусству», не остановился и перед тем, чтобы дать Чайковского в своей собственной хулиганской «интерпретации».

Сюита была «сыграна» при помощи стиральных досок, полицейских сирен, разбиваемого стекла, верблюжьих колокольцев. В «новаторском оркестре» Спайк-Джонса флейты, кларнеты, скрипки, виолончели и другие симфонические инструменты оказались излишним, явно «устаревшим» инвентарем. Можно ли было услышать скрипку в шуме и грохоте стиральных досок, по которым изо всей силы колотили каким-то тяжелым орудием? Мог ли кларнет конкурировать с леденящим душу завыванием полицейской сирены или вызывающим нервную дрожь скрежетом и звоном бьющегося стекла? А что могло сравниться с воем, писком, кваканьем, мяуканьем, лаем и иными нечленораздельными звуками, какие издавались десятью «музыкантами»? Нет, куда уж там симфоническому оркестру тягаться с истинно американским «новаторским» ансамблем гангстера Спайк-Джонса!..

Подобное надругательство над музыкой выдержать было невозможно. Мы с Крокером покинули зал. На улице я спросил Крокера, как может американская общественность терпеть такое варварское посягательство на духовные ценности, священные для всех культурных людей.

– При чем же тут общественность? – пожал плечами Крокер. – Предприятие Спайк-Джонса – свободная коммерческая инициатива, это тот же бизнес, не хуже любого другого. Никаким общественным ограничениям он не подлежит. Не забывайте, что вы в Америке. Кого здесь интересует посягательство на культурные ценности? Во всяком случае, это не в компетенции властей предержащих, обязанность которых состоит в том, чтобы как можно шире открыть дорогу для частной инициативы. Разрушение же культурных ценностей не только не мешает бизнесу, а даже, быть может, помогает.

Спайк-Джонс – далеко не единственный музыкальный «новатор», подвизающийся в Америке, но его успешная карьера особенно показательна для нынешнего состояния культуры и нравов в Соединенных Штатах.

Он начал с того, что в течение пяти лет выбивал дробь на барабане в оркестре, сопровождавшем радиовыступления певца Бинга Кросби. Это занятие не удовлетворяло его честолюбия, и он решил изобрести что-нибудь оригинальное, что могло бы выдвинуть его на видное место. На этом пути необходимо было преодолеть только одну трудность – полное отсутствие каких бы то ни было музыкальных данных. Спайк-Джонс подобрал себе десяток таких же беспардонных, как и он сам, молодчиков и начал упражняться в «игре» на автомобильном гудке, детских хлопушках, пилах, дверных звонках. Он смастерил некое подобие инструмента, в котором клавишами служила октава револьверов системы «смит и вессон»; он заставил «играть» автомобильный насос и даже автомобильный мотор.

Первые публичные выступления Спайк-Джонса имели успех у жаждущего сенсаций американского обывателя. Это подстегнуло его «изобретательность», и она достигла небывалых «высот». Вскоре в его оркестре появился «крэшофон» – приспособление для разбивания и перемалывания стекла. Затем Спайк изобрел другой оригинальный инструмент – «латринофон», представляющий собой сиденье от унитаза, на которое натянуты струны. Когда и это показалос емe недостаточным, он заставил своих молодчиков с треском отдирать прилипшие к груди горчичники, а также имитировать отрыжку, на чем, между прочим, было построено исполнение вальса Штрауса «Голубой Дунай». В качестве аккомпанемента к песенке «Крошка Боу-Пип потеряла свой джип» оркестр Спайк-Джонса вдребезги разбивал старую автомашину. При исполнении же очередного боевика «Хочи Корина» в состав оркестра была введена коза. Дирижер крутил ей хвост, и она отчаянно блеяла от боли. Все это выглядело, конечно, очень «эффектно».

Спайк-Джонс пожинал обильную жатву успеха, доллары так и текли в его карманы. «Лучшие» его номера, будь то сюита из «Щелкунчика» или «Майонез Шопена», или вальсы Штрауса, или новые лирические песенки, передавались по радио, записывались на патефонные пластинки и продавались в огромном количестве. Песенка «Коктейль на двоих» пользовалась такой популярностью, что фирма «Виктор» записала ее на обеих сторонах патефонной пластинки и выпустила сто пятьдесят тысяч таких пластинок для автоматических проигрывателей в трактирах и кафетериях. Когда одна сторона пластинки снашивалась до отказа, ее сменяла другая.

«Плодотворная деятельность» Спайк-Джонса заслужила во время войны официальное признание. Ведомство, ведавшее «культурным» обслуживанием армии, организовало ансамблю Спайка гастрольную поездку на европейский театр военных действий. Наибольшим успехом у американских солдат пользовался упомянутый выше «латринофон». Конкурировать с ним могла только злополучная коза.

Совсем иначе отнеслись американские официальные круги к представителям подлинного искусства – советским артистам, посетившим Соединенные Штаты в 1946 году. Министерство юстиции потребовало от народных артистов СССР – Зои Гайдай и Ивана Паторжинского унизительной регистрации в качестве «агентов иностранного государства». Всевозможные придирки американских властей в конце концов вынудили советских артистов покинуть пределы США. Демонстрация советского искусства перед американской общественностью была сорвана. Именно этого и добивались официальные покровители «новаторов» типа Спайк-Джонса. Сравнение советского и американского искусства отрицательно отразилось бы на бизнесе американских гангстеров от музьжи, усилило бы позиции тех передовых слоев американского общества, у которых варварская «деятельность» всяческих Спайк-Джонсов вызывает только отвращение и протест.

Спайк-Джонсы кишмя-кишат во всех областях американского искусства. Но преуспеяние этих современных буржуазных дикарей возможно только до тех пор, пока американское искусство наглухо отгорожено долларовым занавесом от прогрессивного мира и его передового реалистического искусства. Покровители Спайк-Джонсов не без оснований опасаются, что сопоставление трюкаческих выходок гангстеров с искусством жизненной правды, красоты и революционных устремлений покажет всему миру жалкое убожество и реакционность хваленого американского «новаторства».

4. БУДНИ НЬЮ-ЙОРКА

Это был самый обыкновенный нью-йоркский день. В этот день не произошло никаких событий, которые нарушили бы обычное течение нью-йоркской жизни. Мне хочется описать этот самый обыкновенный день, чтобы показать будни большого американского города.

Утром я, как всегда, просматриваю целый ворох газет, писем, извещений, проспектов благотворительных организаций. Сегодня почта принесла листовку «Библейского общества». «Читаете ли вы библию?» – вопрошает заголовок листовки. Под ним дается длинный перечень библейских премудростей, рекомендуемых для душеспасительного чтения и рассчитанных на каждый случай жизни.

Вслед за листовкой на глаза попадается брошюра с интригующим названием: «Вы можете диктовать другим свою волю». На ее обложке изображены несущиеся в эфире крылатые шары. Они, очевидно, символизируют процесс передачи воли на расстоянии. Раскрываю брошюру; Отдаете ли вы себе отчет в том, что ваш успех в жизни и счастье зависит от того, можете ли вы влиять на людей?» Далее доказывается, что каждый человек может обеспечить себе жизненный успех путем воздействия на людей, от которых этот успех зависит. Воздействовать же на них сможет лишь тот, кто купит книгу «Власть над жизнью», изданную в Сан-Хозе… орденом розенкрейцеров.

Вот уж никак не думал, что на американской почве может возродиться этот мистический орден, нелепый пережиток средневекового мракобесия…

Меня нисколько не занимает, почему именно я оказался мишенью пропагандистской деятельности ордена розенкрейцеров, «Библейского общества» и других организаций, заполняющих своими проспектами мой почтовый ящик. Техника всего этого давно известна: дошлый экспедитор берет телефонную книгу и на всякий случай рассылает свои проспекты всем абонентам. При этом он надеется на закон больших чисел: где-нибудь да должно клюнуть.

Принимаюсь за газеты. Сегодня – как вчера, позавчера и вообще ежедневно после окончания войны, – они усердно внушают читателям, что Советский Союз строит козни против «западных демократий», тогда как те, мол, стоят на страже мира и безопасности. «Миролюбие западных демократий» тут же весьма красноречиво иллюстрируется данными об их все усиливающейся подготовке к войне, дебатами в Конгрессе по поводу законопроекта о введении всеобщей воинской повинности в мирное время, заявлениями генералов и политических деятелей о готовности СШАпустить в ход атомную бомбу, истерическими призывами к немедленному началу военных действий против Советского Союза. В дополнение к «атомным» угрозам публикуется заметка агентства Юнайтед-пресс о том, что американское «Бюро по подготовке химической и бактериологической войны» изготовило новое смертельное оружие – вирус, порождающий детский паралич. Захлебываясь от садистского восторга, корреспондент агентства сообщает, что инфекция будет распространяться по воздуху, а также через пищу и воду.

В разделе внутренних новостей первое место занимают стачки. Они повсюду: в Нью-Йорке и Сан-Франциско. в Детройте и Новом Орлеане, в штатах Пенсильвании и на нефтепромыслах Техаса. Как бы аккомпанементом к ним являются сведения о растущих ценах на продовольствие.

В связи с непомерным ростом цен потребители тоже организуют своего рода стачки, бойкотируя продовольственные магазины. За время войны на территорию Соединенных Штатов не только не ступила нога неприятельского солдата, но не упала ни одна неприятельская бомба. Тем не менее жизнь трудящихся в этой стране становится все тяжелее.

Далее следуют те повседневные сенсации, без которых не может обойтись ни одна уважающая себя американская газета. Сегодня публикуется сообщение из Калифорнии о приближающемся страшном суде. Таинственные «внутренние голоса» возвестили мистеру Чарльзу Лонгу из Пасадены, главе местной секты «Остатки господней церкви», что в ближайшее время в результате гигантского взрыва наступит конец мира. В этом «прозрении» калифорнийского сектанта, очевидно, не малую роль сыграл культивируемый правящими кругами страны атомный психоз. Мистер Лонг призвал всех американцев срочно покаяться в своих прегрешениях. По имеющимся у мистера Лонга сведениям, десяти ангелам поручено загнать всех нераскаявшихся грешников в ад. Это предсказание выжившего из ума «пророка» показалось бы чудовищной дикостью каждому нормальному человеку, но в Соединенных Штатах нашлись тысячи людей, поверившие в то, что конец мира действительно близок. Планетарии, научные учреждения и даже метеорологические станции подверглись бурной осаде со стороны суеверных американцев, стремившихся установить дату страшного суда.

Невежественные люди средневековья ожидали гибели мира в 1000 году, а затем – каждый раз, когда появлялась комета. Современные американские носители мракобесия во что бы то ни стало хотят удержать сознание своих соотечественников на уровне средних веков. При этом уровне сознания определенным кругам, по-видимому, легче делать свой политический бизнес.

Никакая американская газета, разумеется, невозможна без обширной уголовной хроники. Сегодня подробно описывается ограбление с убийством. На 54-й улице гангстер Соломон Беркович ограбил винную лавку некоего Купера, застрелив при этом приказчика Феликса Штернберга. В другой заметке описывается, как полицейский Мариано Абелло задушил больничную сиделку Кэтрин Миллер. Репортер детально рассказывает о том, как преступный «блюститель порядка» старался замести следы своего преступления. Публикуемый в тексте схематический чертеж показывает, как Мариано метался по Нью-Йорку, пытаясь укрыться от преследования.

Гангстеризм – бытовое явление в Нью-Йорке. На улицах города каждый день совершается несколько убийств и множество «холд-ап». «Холд-ап» означает «руки вверх». Нечаянным свидетелем одного из таких «холд-ап» мне случилось быть в этот самый обыкновенный нью-йоркский день, о котором я сейчас рассказываю.

Я находился вблизи публичной библиотеки на Пятой авеню, когда откуда-то со стороны Шестой авеню послышались выстрелы. Перестрелка длилась около минуты. Как только она кончилась, на 42-й улице, между Пятой и Шестой авеню, образовалась огромная толпа. Из дальних рядов я мог разглядеть только полицейских, оцепивших переполненный пассажирами автобус. Больше мне ничего не удалось увидеть, так как полиция энергично оттесняла толпу от места происшествия. Но я тут же узнал, что произошло среди бела дня на многолюдной Шестой авеню. Совершив «холд-ап» в ювелирном магазине и пытаясь скрыться от полицейских, бандит Джо Фернандес вскочил в готовый к отправке автобус. Следом за ним туда же вскочил и полицейский. В переполненном пассажирами автобусе началась перестрелка. Фернандес был убит, а полицейский тяжело ранен. По счастливой случайности. никто из пассажиров не пострадал, но нетрудно представить себе их состояние во время перестрелки.

В тот день я зашел в один из расположенных на 57-й улице магазинов, торгующих произведениями современной американской живописи. На стенах висели десятки полотен, выставленных людьми, претендующими на то, чтобы называться художниками. Но среди этих полотен я почти не видел таких, о которых можно было бы всерьез говорить как о произведениях искусства. Формализм в его самом крайнем выражении разъедает современную американскую живопись. Картины художников-«новаторов», пользующихся в Америке незаслуженной известностью, вроде Даррела Остина, Макса Бекмана, Абнера Дина. представляют собою чудовищную смесь патологической фантазии и технического несовершенства. Уродливые диспропорции в изображении человека и окружающей его природы, порнография, тяга к мистическим сюжетам – такова главные отличительные черты живописи этих «новаторов».

Художественный эксперт пытался убедить меня, что в этом, собственно, и заключена их гениальность.

– Возьмите, например, Даррела Остина, – говорит он с самоуверенностью человека, привыкшего к тому, чтобы с ним соглашались, – это ветеран американского модернизма. Он давно отбросил устаревшие каноны искусства. Его творчество – это восстание против традиционных стандартов. Остин не копирует природу. Он перекраивает ее по-своему, упрощает или усложняет действительность для того, чтобы выразить свою художественную эмоцию.

То, что Остин по-своему перекраивал природу, доводя ее изображение до сумбура, не требовало никаких доказательств, – достаточно было взглянуть на любое из его полотен. Но что касается его «художественных эмоций», то, по совести говоря, я уловил только одну – безудержное стремление к «оригинальности». Художник, повидимому, считал, что таким путем он скорее добьется сенсационной известности. Я напомнил эксперту, что когда картины единомышленников Даррела Остина были выставлены в Айовском университете, местная газета писала: «Подобные полотна могли быть делом рук только умственно неуравновешенных людей».

– Я помню такой случай, – хладнокровно подтвердил эксперт. – Какой-то профан действительно писал эту бессмыслицу. Но не забывайте, что хвалебных статей о вы ставке было гораздо больше.

Его самоуверенность имела под собой известное основание, Мысли по поводу разложения американского искусства не так часто высказываются в Соединенных Штатах, а если и высказываются, то остаются гласом вопиющего в пустыне. Омерзительные Спайк-Джонсы пока еще имеют в изобразительном искусстве не меньший успех, чем на музыкальном поприще.

После посещения магазина я зашел в ресторан с французским названием «Лон-Шан», где встретил Кристофера Ирвина, видного литератора, известного не только своими произведениями на острые социальные темы, но и прогрессивной общественной деятельностью.

Ирвин заказал себе крылышко индейки и убедил меня последовать его примеру.

– Это традиционное американское блюдо, – говорил он. – В «день благодарности», когда принято восхвалять господа бога за то, что он помог первым переселенцам устроиться на американской земле, индейку едят все американцы. Вернее не все, а те, у кого хватает на это денег.

Я рассказал Ирвину о том, что видел в магазине, торгующем картинами, и о своей беседе с художественным экспертом по поводу современной американской живописи. Мои слова вызвали у него улыбку.

– О большинстве американских художников не стоит говорить всерьез, – сказал он. – Многие из них или эстетствующие хлыщи, или просто ремесленники, старающиеся повыгоднее сбыть свой товар. У последних жалкая участь: они работают на невежественного бизнесмена, который, к тому же держит их в черном теле. Художник Абнер Дин, например, пускается во все тяжкие, чтобы прослыть мастером эксцентрических «ню», а живет на доходы от рекламных плакатов, которые он делает для компании по страхованию жизни и для предприятий, производящих патентованные средства от головной боли.

Мне уже и раньше приходилось слышать о том, что в Америке не только художники, но и прочие «деятели искусства» живут главным образом на те заработки, которые предоставляют им многочисленные рекламные агентства.

– Вы знаете о школе американских регионалистов? – продолжал Ирвин. – Лет десять тому назад они пользовались громкой известностью. Худо ли, хорошо ли, но они сделали попытку отойти от подражания французским «левым» пачкунам и встать на путь более или менее реалистического изображения американской действительности. А кончилось все это тем, что их лучшие произведения были куплены рекламными агентствами и использованы для рекламы сигарет и виски. Сами регионалисты давно уже упражняются в эксцентрической мазне, которая сбывается в наше время лучше всего. Только немногие из наших художников отваживаются выступать с реалистической живописью, но им стараются не давать ходу.

Тем временем официант принес индейку, и мой собеседник переменил тему.

– Знаете, почему именно индейка стала нашим национальным блюдом? Потому что индейка – исконно американская птица. Когда вновь созданные Соединенные Штаты подбирали себе государственный герб, то кое-кто даже предлагал поместить на гербе изображение индейки. Но победа осталась тогда за орлом. А я выбрал бы комбинацию индейки и орла. Такой герб точнее выражал бы наиболее характерные черты Соединенных Штатов, по крайней мере в настоящее время. Орел символизировал бы империалистическое хищничество, а жирная индейка – пресыщенность, тупость и чванство господствующих кругов, а заодно и чванливое убожество всей «американской цивилизации».

Ирвин ловко расправился с крылышком индейки, обмакивая куски белого мяса в розетку с вареньем – этой излюбленной американской приправой к мясным блюдам.

– Я часто бываю в «Лонг-Чампс». – Как и все нью-йоркцы, он безбожно исказил французское название ресторана. – Тут вкусно готовят. Кстати, вы читали, что хозяин фирмы Генри Ластиг привлекается к суду за надувательство казны?

Я знал из газет, что Ластиг, мошеннически ведя отчетность, не доплатил государству почти три миллиона долларов налогов.

– Удивительно не то, что он мошенничал, а то, что он попался, – заметил Ирвин. – Честных налогоплательщиков у нас можно найти лишь среди тех, кто живет на заработную плату. А у остальных – «двойная американская бухгалтерия»: одна – для налогового инспектора, другая – для подсчета прибылей.

Выйдя из ресторана, мы направились к Центральному парку. У входа в парк, возле сквера «Пляза», стояла извозчичья пролетка. Странно было видеть ее в этом городе моторизованного уличного транспорта. Она словно была взята напрокат из транспортного музея. Но на козлах сидел настоящий кучер в старомодном цилиндре. За положенную мзду и доброхотные чаевые он готов был прокатить нас по аллеям парка.