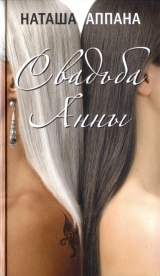

Текст книги "Свадьба Анны"

Автор книги: Наташа Аппана

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)

Рассаживаются остальные гости. Узнаю друзей Анны, ее коллег, которые бывали у нас в доме, потом подходят другие, мне незнакомые, вежливо улыбаются – уже поняли, кто я: раз сижу на этом месте, значит, мама Анны. Приближается Ален. Он один, ну, то есть, с Эриком. Садится с моей стороны, рядом со мной, я ласково дотрагиваюсь до его руки. Надеюсь, что ласково. Он мне улыбается, он сосредоточен, чуточку напряжен. Флейтист начинает играть «Only you». [26]26

«Только ты» – возможно, самая известная песня американской ритм-энд-блюзовой вокальной группы 50-х годов Platters.

[Закрыть]Музыка отражается от стены леса, некоторое время не слышно ничего, кроме этой музыки. Мы встаем: вот и моя любимая единственная дочь об руку с Ивом. На ней тонкая фата, прикрывающая лицо и шею, букет она обвязала плотной красной лентой. Ив рядом с ней такой прямой, такой серьезный. Он держит Анну за руку, как влюбленный, и это кажется мне трогательным. За ними – подружки в красном. А еще дальше, за подружками, вижу наверху, на ступеньках, черноволосую женщину, чья светлая кожа кажется странной при таких черных волосах. Она подносит два пальца к уху, как агент секретной службы в кино, она говорит, прикрывая рот. Все прекрасно, все, как предусмотрено, все на своих местах. Когда музыка умолкает, становится слышно, как треплет ветер бежевую ткань. Пастор произносит подходящие к случаю слова, слова из фильмов, хорошо отрепетированные. Я толком не слушаю. Я смотрю на свою дочь: как она смотрит на мужа. В фате она похожа на ангела, они держатся за руки, ее грудь не вздымается, она спокойна, сосредоточена, она не улыбается, она осознает важность момента. Под фатой ее волосы кажутся светлее, чем на самом деле.

До семи лет или около того Анна была кудрявой и светловолосой. По ночам я смотрела на нее спящую и не понимала, как у меня получилось существо, настолько не похожее на меня саму. Как будто, возмещая отсутствие отца, девочка взяла все только у него. Его бледность, его легкие, по-английски вьющиеся волосы, его тонкую кожу, которая мгновенно краснеет, стоит Анне устать или рассердиться. Я смотрела на нее и видела Мэтью. Без родинок, но – его дочь. Однажды, по совету подруги из журнала, я срезала прядку волос Анны – нежную золотистую запятую, мягкий завиток, который хранится у меня в кожаном мешочке и который Анна то и дело просит показать ей. Когда я вынимаю прядку, Анна осторожно берет ее двумя пальцами, подносит к своим длинным, теперь прямым, почти черным, как у меня, волосам и говорит всякий раз одно и то же: «Нет, невозможно поверить!» Ей жалко, что она перестала быть блондинкой, она убеждена, что со светлыми волосами была бы красивее, но она знает, как меня огорчают эти светлые волосы. Они стали причиной нашего отъезда из Парижа.

Анне тогда было шесть лет, мы уже четвертый год жили на улице Шато в Четырнадцатом округе, у меня уже сложились там свои привычки. Месье и мадам Сантулло, несколько милых и сдержанных соседских семей, двор с велосипедами, – ах, ничто не может сравниться с таким двором, где молодежь, в основном мальчишки, пока еще немыслимо простодушные, тренькают звонком, и бешено крутят педали, и верят, будто так можно чего-то добиться, а иногда девочки садятся на раму, и их катают… Но главное – стена напротив, весной в лиловых глициниях, я никогда до тех пор не видела таких глициний. Начиная с апреля они обвивали всю стену, свисали гроздьями, можно было подумать, это виноград, можно было подумать, это аляповатые стилизованные картинки к греческим мифам, а они так и висели иногда до конца мая, старели и выцветали, становились почти белыми, и я ласкала эти глицинии взглядом каждый день их коротенькой жизни и издали говорила с ними.

По утрам я работала дома – писала на нашем маленьком кухонном столике, только от руки. У меня и сейчас мозоль на среднем пальце, он чуть-чуть кривоват от этого, а еще у меня с тех пор завелась привычка быстро-быстро тереть эту мозоль, когда задумываюсь, тру ее и тру, как будто оттуда вылезет добрый дух и исполнит три моих желания. Анна ходила в школу – двести метров от дома, я сама отводила ее туда по утрам. Провожания занимали хорошо если пять минут, но она все это время держала меня за руку, пусть все видят, что мама ее провожает, – чтобы провожания не остались незамеченными, чтобы имели смысл. Мне кажется, детям вообще нравятся ритуалы. Этот был нашим, и мы совершали его каждое утро. В одиннадцать я собиралась на работу, садилась в автобус – чтобы прислушиваться к разговорам, чтобы присваивать потихоньку кусочки жизни пассажиров. В этот час ездили куда-то одни старики, они говорили громко и почтительно меня приветствовали: «Добрый день, мадам!» – а я уступала им место, если народу было много. Я приходила в редакцию – в дом за церковью Нотр-Дам-де-Лоретт – и работала без перерывов до шести вечера: правила, вылизывала текст, переделывала заголовки, обязательно убирала каламбуры. Я не люблю каламбуры, это слишком по-французски, как будто слова узнают друг друга, отторгая все, французскими не ставшие, и никакой словарь тут не поможет. Кто, кроме француза, поймет и станет смеяться, услышав: «Я тебя лю…бой доской огрею»? Мне и самой теперь иногда, что меня совсем не радует, в голову лезут примитивные ассоциации, каламбуры, дурацкие рифмы… Так бывает иногда… И я делаю над собой усилие, чтобы не произносить их вслух, – это мой способ сохранить достоинство, отличаться от других, жить своей жизнью. Не отвечать: «А я люблю те…лятину с картошкой».

С Анной сидела молодая англичанка, и, когда я около семи возвращалась с работы, мы как минимум с четверть часа говорили только по-английски – при Анне, для Анны, а эта паршивая девчонка только вздыхала. В день сдачи номера мне нужно было оставаться на работе допоздна, и тогда Анну брала к себе какая-нибудь из моих подруг, или мадам Сантулло, или Мадлен, моя соседка-испанка, невероятно сексапильная. Анне больше всего нравилось ходить к Мадлен, они смотрели там испанские фильмы. Мадлен включала печальную музыку и танцевала на высоких каблуках, и для Анны, наверное, это была чистая экзотика, вот только она не имела права произносить это слово при мне. Слово «экзотика» – несправедливое слово и слово неточное, приблизительная оценка, порожденная невежеством и патернализмом. Если ты экзотичен – ты не можешь быть умным и интеллигентным. Если ты экзотичен – тебе никогда не получить Нобелевской премии. Если ты экзотичен – ты наверняка приглуповат, ты не знаешь самых элементарных вещей, ты недоразвитый дикарь.

Мы стали жить этой обычной жизнью, без особых неожиданностей, мать и дочь, старающиеся всегда поступать правильно. Иногда мне казалось, что я так и состарюсь здесь, в этой квартире с гудящим холодильником и прикнопленными к стенам яркими рисунками Анны. Я здесь чувствовала себя защищенной, я все здесь находила с закрытыми глазами, я могла надолго оставлять Анну в скверике, откуда до меня доносились детские голоса. Но ничего не бывает так, как задумано, а особенно – так, как вымечтано.

Однажды (Анне тогда только-только исполнилось шесть) мы пошли в субботу за покупками в супермаркет у метро. Там оказалась тьма народу, целые семьи толкали впереди себя тележки с товаром, все время что-то вещал громкоговоритель. Анне хотелось розовых конфеток, таких кисленьких, химических, которые на языке пенятся, и глаза от такого наслаждения зажмуриваются сами собой. Почему-то, до сих пор не знаю почему, я в этот день решила проявить родительскую власть. Я никогда не умела и не умею выбирать, когда сказать «да», когда сказать «нет», часто ошибаюсь, вот и в тот раз сказала нет. Ка-те-го-ри-че-ски! Как будто эти чертовы конфетки за два франка могли ее испортить, превратить в балованного ребенка. Бог его знает, о чем я тогда думала. Наверное, все из-за этого гула, этой толпы, мечущейся от стеллажа к стеллажу, этих людей, которые покупают, покупают, покупают, предчувствуя близящийся конец света…

Надутая Анна, топоча и поскуливая, ходила за мной по отделам магазина, а я чувствовала, как во мне нарастает ярость. Я пригрозила, что она от меня получит по попе, хорошенько получит, – отшлепать за конфеты, что на меня нашло, я же сроду не ударила свою дочку… Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами, я до сих пор помню эти распахнутые глаза, этот дрожащий подбородочек, но тогда я сказала еще строже и еще громче, что если она разревется, то еще и добавки за это получит, так что пусть лучше уймется наконец. И продолжала двигаться с тележкой вперед, продолжала угрожать Анне, шипела, как сварливая старуха, никак не могла найти молоко – нравится им все время переставлять товары, чтобы мы здесь носились как угорелые…

В какой-то момент я обернулась – Анны рядом не было. Помнится, сначала я не испугалась, только подумала, что теперь уж точно надо ее отшлепать как следует. Громко крикнула: «Анна!» Люди сновали мимо меня, все промежутки между стеллажами были забиты покупателями, и вдруг я почувствовала, что от всех этих незнакомцев исходит угроза. Какие-то развратные мужики с похотливыми взглядами, огромные тетки, поедающие маленьких потерявшихся девочек, буйные дети, которые ее побьют, прыщавые мальчишки, которые зажмут ее в углу и напугают, а то и чего похуже… И что же я сделала? Бросила тележку и стала вопить все громче и громче: «Анна! Анна!» Ее нигде не было. Я стала подпрыгивать, чтобы разглядеть ее поверх голов, я пыталась увидеть моего ребенка сквозь ноги этой толпы, едва не ложась на холодный грязный пол, искала глазами ее красные башмачки, подарок Мадлен. Я потеряла свою дочку, какая мать на такое способна! Я дергала всех вокруг: «Вы не видели беленькую девочку в красных башмачках?» Больше я ничего не могла вспомнить из того, что было в тот день на Анне, – синее пальто или желтое, ну почему, почему мне никогда не удавалось запоминать такие простые вещи! Мысли в голове скакали как сумасшедшие, я понимала, что надо срочно что-то делать, я боялась, я чувствовала себя виноватой, я уже готовилась к худшему. Вокруг меня стали останавливаться, но я не слушала, что мне говорят, я спрашивала про дочку, но не слушала ответов. Мне казалось, что я ищу ее уже сто лет, когда из громкоговорителя вдруг раздался треск, а потом женский голос произнес на весь магазин: «Девочка Анна ждет свою маму в офисе. Девочка Анна ждет свою маму в офисе».

Я ринулась туда, меня нес в этот офис тот самый приток адреналина, который я ощущала на старте, когда в школьные годы была чемпионкой по бегу на короткие дистанции. Такой решимости я в себе не чувствовала уже много лет. Я развернулась и сорвалась с места, будто мне снова пятнадцать. Наверняка я показала тогда лучший результат, на какой способна, но меня подхлестывало в тот день не соперничество, меня волновало только одно: я хочу найти свою дочь. Ноги едва касались земли, я не хуже слаломиста лавировала между тележками, я ухитрилась не свалить на землю десятки детей – меня влекла за собой таинственная сила.

В офисе я увидела свою Анну – с мокрыми щечками, большой палец во рту. Бросилась к ней с единственным желанием обнять, прижать к себе покрепче, попросить прощения, умолять… но мой порыв был пресечен здоровенным парнем с огромными ручищами, которого я даже и не заметила сначала. Грубым, разумеется, грубым голосом он спросил:

– Вы кто, собственно?

– Как это «кто»? Я мама этой девочки, мама Анны.

На нем был зеленый пиджак, кошмарный какой-то синтетический блейзер, скрипевший, стоило ему пошевелить руками. Он стеной перегородил мне доступ к дочери. Еще бы – при таком-то росте и сложении, стена и есть! Придерживая меня ручищей за плечо, он обернулся к Анне, посмотрел на нее, на меня, опять на нее, снова на меня, потом отодвинул меня в сторону, как будто я его восторженная поклонница, и прокричал этим своим нарочито грубым голосом:

– Не может быть!

– ТО ЕСТЬ КАК ЭТО?

Своего собственного голоса я не узнала – он был очень высоким и пронзительным.

А парень, теперь уже тихо, повторил, глядя мне в глаза точно так, как я глядела в глаза Анне, когда впервые в жизни обещала задать ей порку, повторил, четко разделяя слова, будто говорил с дебилкой:

– Этого. Не. Может. Быть. Мадам.

Этого не может быть?! Никогда в жизни я не была в таком бешенстве, еле удержалась, чтобы не набить ему морду, не заехать коленом по самому чувствительному месту, мне показалось, что я в опасности, что он мне угрожает. Я чувствовала, как во мне растет сверхъестественная сила, мужская сила, что-то мне доселе неизвестное, но такое, чему никто на свете не сможет сопротивляться. Этого-не-может-быть.

Я бросилась на него, я старалась уцепиться за Анну. Сердце выскакивало из груди, подступали слезы, вот они уже полились, и я заорала:

– Пустите меня, да пустите же!

Там уже собралась небольшая толпа, но мне было наплевать, я неистовствовала… И в этот самый момент Анна совершенно спокойно сказала:

– Это моя мама.

Громила присел на корточки, попросил мою девочку повторить, и она повторила:

– Это моя мама.

За одну минуту я услышала самые обидные и самые прекрасные слова в моей жизни! Анна подошла ко мне, всунула свою влажную ручку в мою ладонь – и тут я увидела то, что видел перед собой охранник. Заплаканная беленькая кудрявая девочка с тонкой покрасневшей от слез кожей, явная француженка, и истеричная брюнетка, смуглая, с черными волосами, явная иностранка. Я подхватила Анну на руки, она вцепилась в меня, зарылась лицом в волосы, сжала меня так крепко, как только могла, бедная потерявшаяся девочка, обвила ногами мою талию, мы как будто приклеились друг к другу, срослись, мне показалось, что она совсем легонькая, мне показалось, что я создана для того, чтобы носить ее на руках, и ни для чего больше.

Громила в синтетическом блейзере стал бормотать «простите-извините», но я ему ответила первыми же бранными словами, какие пришли в голову, – это я-то, я ведь никогда не ругаюсь, а тем более при Анне! Я выговорила четко, разделяя слова, как он пять минут назад:

– Пошел. В жопу. Мудак.

Мы вернулись домой на такси, я так ничего и не купила. Только розовые конфетки для Анны – три пакетика. В тот же вечер я позвала к себе Мадлен и приготовила рыбу в сухарях и «Плавающие острова» – то, что больше всего любит Анна. Я зажгла свечи, а Мадлен включила музыку. Анна все время смеялась, ее светлые волосы сверкали в отблесках пламени свечей, и я могла бы сто часов проплакать, уткнувшись в эти волосы. Ночью я глаз не сомкнула, все время ходила проверять, на месте ли она, моя дочка, только моя, моя ласковая, моя нежная Анна. Я дотрагивалась до нее так осторожно, будто она фарфоровая и может разбиться, и вставала на колени у изголовья ее кроватки, и просила у нее прощения за угрозу, просила прощения за обещанную порку, просила прощения за то, что потеряла ее, пусть даже ненадолго.

На следующее утро я решила уехать из Парижа, перебраться в город поменьше, где мы с моей дочкой сможем укрыться, пока она не станет моей копией. У журнала был филиал в Лионе, мне понадобилось меньше пяти месяцев на переезд сюда, в нашу квартиру близ Соны. Анна ничего не сказала. В свои шесть лет она поняла, что случившееся в магазине сильно меня ранило. Она была умненькой и послушной девочкой, она аккуратно сложила свое барахлишко в коробки, мы переселились в Лион, а спустя полгода ее волосы стали темнеть.

И вот сегодня, когда она выглядит в фате такой изысканно бледной, такой француженкой, такой здешней, на этой прекрасной, но нереальной, как глянцевый снимок, церемонии, я боюсь, что она снова станет непохожей на меня, до того непохожей, что нас решат разделить, потому что я – смуглая иностранка. И я проведу всю оставшуюся жизнь в ожидании, пока она спасет меня, заявив всем:«Это моя мама!»

7

Церемония заканчивается аплодисментами – прямо как хороший концерт. Овации… Ив, он рядом со мной, хлопает в ладоши изо всех сил, того и гляди отобьет, он страшно взволнован. Со всех сторон слышится: «Ура! Ура! Да здравствуют новобрачные!» – я даже и не знала, что в наши дни так бывает. Анна убирает с лица фату, откидывает ее назад, до чего же красивый образовался ореол, гости осыпают молодоженов лепестками роз и рисом. Дочка подходит ко мне, чмокает, меня так и подмывает обнять ее, удержать при себе подольше, но она нужна всем, муж тянет ее за руку, родственникам и гостям тоже хочется поздравить Анну, и я ее отпускаю. Вокруг царит радостная суматоха, и, кажется, даже Ив принимает в ней участие. Он подскакивает на месте, то и дело швыряет цветы, свистит в два пальца, болельщик на футбольном матче, да и только, никогда его таким не видела. Вдруг он поворачивается ко мне, хватает за плечи, притягивает и крепко целует в губы. Вот оно – счастье, нас захватила всеобщая радость, сотворенная этой свадьбой, мы забыли обо всем, стали детьми, мы смеемся как дети.

Да, я тоже смеюсь, я тоже ощущаю себя частицей этого праздника, я ищу глазами воздушный рис – где-то неподалеку должна быть целая корзина, я нахожу ее и делаю, как все: кричу «Урррааа!» и разбрасываю воздушный рис горстями, думаю даже, что я и «Да здравствуют новобрачные!» ору во всю глотку, а когда рис кончается, я принимаюсь бить в ладоши. Анна смотрит на меня и улыбается, совершенно волшебно улыбается моя дочка, ах, какая же она красивая, сердце мое переполняет ни с чем не сравнимая гордость, я ее мама, единственная на свете мама, – и я бешено аплодирую снова. У меня нет по отношению к происходящему ни малейшей иронии, никаких «смешанных чувств», все чисто, все ясно, я не чувствую себя идиоткой, на этот раз тело и дух слились во мне воедино.

Потом новобрачные погружаются в роскошный «ягуар» цвета сливы, чтобы проехаться по окрестностям, а желающим следовать за ними в кортеже предлагают разместиться в других машинах. Ив тянет меня за руку, но я отказываюсь, я хочу остаться тут, пусть даже и Эвелина в своей розовой шляпе, пометавшись туда-сюда, забирается в первый попавшийся автомобиль. Я возвращаюсь на свое место, на лужайке постепенно становится тихо, и тут меня начинают одолевать сомнения. Кажется, я поступила малость по-идиотски: зачем осталась-то? Вихрь счастья, который кружил меня, улетел, и я, воспротивившись ему по доброй воле, сама на себя навесила оковы. Почему я не поехала со всеми? Почему перестала кричать во все горло – так, чтобы и завтра просто даже по голосу было ясно: я радовалась свадьбе дочери? И вот уже, как обычно, меня охватывают сожаления об упущенном моменте, и вот уже мой измученный и изворотливый рассудок выходит на старт, а затем и полностью распоясывается.

Какие-то молодые люди в строгих костюмах здесь же, на лужайке, готовят аперитив: перед свадебным обедом положено выпить по бокалу вина за молодых. Я сижу напротив опустевшего алтаря и думаю, что даже пастор отправился с ними. Смешно! Стараюсь не смотреть в сторону леса, я знаю, что он не очень густой, но с той минуты, как я его увидела, меня к нему тянет, он меня преследует. Я понимаю, что если буду глядеть на лес долго, слишком долго, то встану и пойду туда и зайду далеко, и на этом кончится сегодняшний день. Смотрю в небо – там, мне кажется, плывет такая же тонкая фата, какая была на Анне, мое лицо ласкает свежий ветерок. Слышу шаги и слышу, как кто-то садится на стул позади моего.

– Вы решили остаться здесь?

Это папа Алена, я сразу узнала его голос – как будто мы сто лет знакомы. Я сижу, прислонившись к спинке стула, узел на затылке смят, глаза закрыты. Не отвечаю, и он, наверное, думает, что я задремала, глядя в небо. А ведь правда, после всего этого шума и гама так приятно вслушиваться в мерное дыхание папы Алена, оно меня и впрямь убаюкивает. Он не шевелится. Я прикрываю глаза, небо сквозь ресницы еще больше похоже на фату, на лице – только ласка ветра…

Я медленно поднимаю руку, завожу ее за голову и начинаю одну за другой вынимать бесчисленные шпильки из прически, узел постепенно распадается, распускается, выбираю из волос застрявшие в них зернышки риса, и вскоре волосы – длинные, черные – льются по спинке стула. Долго поглаживаю их – чтобы распрямились и забыли о своем недавнем заточении. Знаю, что он на меня смотрит, но делаю все это не для него. Чувствую, что могла бы сейчас и туфли скинуть, и платье приподнять – пусть ветер освежит ноги. Дыхание за моей спиной остается ровным, но внезапно ощущаю волосами его руку. Нет, он не кладет руку на волосы, он забирается в них, забирается так глубоко, что дотрагивается до моей шеи. Он пропускает мои волосы между пальцами, будто расчесывает, до самых кончиков, один, два, три раза – нежно, ласково, томно, ме-е-едленно, в общем, так, что отвечаю на это там, внизу живота. Невозможно приятное ощущение: по черепу пробегают мурашки, бегут вниз, по шее, по плечам, мои волосы – как шелк у него в пальцах… этих пальцах волшебника, чародея… Я медленно поворачиваюсь к нему, у него на лице отрешенность, глаза смотрят в пустоту… От него ко мне, от меня к нему плывет желание, нас окружает коконом что-то, чего не назвать словами, но что придает смысл этому дню, которого я так боялась.

– Какая вы красивая с отпущенными на свободу волосами.

Он не говорит – «с распущенными волосами», он говорит – «с отпущенными на свободу». Галстука на нем уже нет, наверное, в карман затолкал, ворот рубашки расстегнут, и я вижу родинки. Три маленькие родинки прямо под левой ключицей. Брошенные на тело, как зернышки риса, рассыпанные, потерянные, ожидающие, пока кто-то их подберет, приласкает, поцелует… И думаю, глядя на них, что отдала бы все без остатка, чтобы посмотреть, есть ли у него на теле и другие, и что еще до того, как закончится свадьба Анны, мы с этим мужчиной будем любить друг друга.

Нет, это не было решением, которое я приняла, не было целью, которую себе поставила, или вызовом, который себе бросила, – это не я, это мое тело мне нашептало, спокойно, словно констатируя очевидное. Я забыла про Анну, забыла, что обещала ей весь сегодняшний день вести себя достойно и прилично. Я не знаю, как за это взяться, да и не думаю о том, как за это взяться, я просто знаю, что сделаю это, и все. В моей жизни редко случается такая уверенность. Я уверена, что мне надо писать, я уверена, что люблю Анну, но все остальное я делаю без всякой уверенности и до сих пор ни про что, пожалуй, не сказала бы «голову даю на отсечение», так ведь говорят, когда уверены в себе… И я думаю, что однажды кто-нибудь поймет, что я всего лишь самозванка, что писать не умею, воспитывать ребенка не умею, хозяйничать не умею, удержать мужчину не умею, что у меня нет собственного мнения, и все это пустое… А когда обнаружится, что все – сплошной маскарад, от меня останется лишь видимость женщины со смуглой кожей и черными волосами, затерянной в городе, не имеющей цели, мыслей, детей, книг.

Все, что я сейчас имею, висит на ниточке. Анна? Она уходит, она уже ушла, так ведь? Книги? Они немного стоят. Я не умею написать великую сагу, которая продавалась бы в миллионах экземпляров, которую бы экранизировали и от автора которой ждали бы бесконечных продолжений. У моих книг успех очень умеренный, почти одинаковый у всех, такой… как будто бы за мной тянется, не подпуская ближе просто любопытных, шлейф из верных мне читателей, ангелов-хранителей, приберегающих меня для своего удовольствия. Мои читатели? Простые и скромные люди, как я сама.

Я часто хожу на лекции, круглые столы, встречи с теми авторами, которых люблю, и всегда удивляюсь тому энтузиазму, с которым на них потом налетают читатели, и обнимают, и берут за руку, и с кем-то знакомят, и несут всякую чушь, а потом громко хохочут, и шутят, и обмениваются с ними телефонами, и обещают позвонить, и приглашают где-нибудь посидеть, поужинать вместе. Со мной все по-другому. Люди, которые меня слушают, слушают очень внимательно, я не тороплюсь – и они не торопятся, я даю им время – и они мне. Потом они подходят, чтобы я подписала им книги, приносят с собой другие, вышедшие раньше, они разговаривают шепотом, никогда не лезут со мной целоваться, и мы никогда не шутим, мы обмениваемся не адресами, а рукопожатиями, и они уходят, спрятав книжку. Между нами словно бы существует невидимая граница, которую никто из нас не переступает, стыдливость это или сдержанность, не знаю, я женщина, пишущая книги, которые им нравится читать, акцент тут на слове «книги», а не «женщина».

Вот, например, я знаю, что папа Алена никогда не читал ни одной моей книги, иначе никогда не смог бы вот так вот ко мне подойти, и это прекрасно, что не читал, иначе я никогда не смогла бы с ним переспать. Говорю так, будто это уже свершилось, будто мы уже договорились обо всем, подписали контракт, между тем я даже не представляю, о чем он сейчас думает, именно в эту минуту, когда мы сидим лицом друг к другу, его руки уже опять смирно лежат на коленях, а я опираюсь на спинку стула. Позади меня – алтарь с хлопающим на ветру навесом, лес, долина, небо. За его спиной высится замок, по лужайке бродят несколько неприкаянных гостей, на столе все еще расставляют бутылки. Мы – между тем и этим, погруженные в молчание.

– Меня зовут Роман.

Он сказал «Роман», мне слышится «роман», мне слышится «романтика»… Италия, ветер, высокие кипарисы Тосканы…

– Соня.

Я вижу, как он пробует мое имя на язык, как, словно леденец, катает его во рту; он будто сам сказал мне об этом, не сказав ни слова. Он улыбается, и я благодарна за то, что не спрашивает, откуда я родом. Потому что все и всегда неизбежно спрашивают: «А вы откуда?» Ну и что можно ответить на этот банальный, этот нескромный вопрос? Собственно, о чем тут речь? Да, конечно, о стране, где ты родилась, но если ты провела больше лет в той стране, где живешь сейчас, чем на родине, то откуда ты на самом деле? Надо ли нам отказываться от здесь и сейчас ради того, чтобы навеки остаться в околоплодной жидкости родной страны, потому что, само собой разумеется, родина – это нечто прекрасное, волшебное, чистое, как родник в горах? Вы должны – те, кто задает такой вопрос, ждут именно этого, – вы должны говорить прямо, вы должны гордо произносить название страны, где родились, с мерцающей во взоре слезой, с тяжелым вздохом сожаления о том, что все это уже в далеком прошлом, вам не разрешается, если не хотите прослыть бесчувственной, отрекаться от своих корней. Вам попросту отказывают в праве послать свои корни куда подальше.

Когда Роман на меня смотрит, мне хочется быть соблазнительной, соблазненной, в общем, женщиной. Мне хочется говорить что-то хорошее, оставаться самой собой, но не слишком, мне хочется, чтобы он считал меня красивой, чтобы он считал меня желанной, но от нас такие вещи не зависят. Мне сорок два года, а я впервые задумалась о том, как себя ведут, чтобы пробудить в мужчине желание. Наверняка есть какие-то способы, наверняка где-нибудь сказано, что надо сделать и в какую минуту, наверняка существует какой-нибудь научный труд об очаровании и женственности, где процесс обольщения расписан как по нотам, наверняка есть что-то, что действует на мужчину, как приворотное зелье. Никогда я не знала ничего такого, никогда ничего такого со мной не происходило, мои любовники были просто случайны, во всяком случае, сейчас мне так кажется. Мы знакомились, разговаривали, нравились друг другу, встречались снова и – оказывались в постели. А потом расставались, не сказав друг другу никаких особенных слов, потому что… потому что потому. Никогда у меня не было любви на одну ночь, секса ради секса, без всякой мысли, без всяких планов, хочу здесь и теперь, только дверь закроем, ну давай же, скорей, еще, еще, наплевать, если кто-то увидит…

После Мэтью я всегда бдительно следила за тем, чтобы не привязываться слишком сильно, чтобы не влюбляться, чтобы не мечтать и не питать надежд такого рода. Мне случалось больше года обходиться вообще без мужчины, а с некоторых пор больше всего меня печалит, что теперь уже хочется не секса как такового, а присутствия кого-то рядом. Такого ласкового присутствия – пусть он погладит меня по щеке, пока я пишу, или принесет иногда завтрак в постель… Он… Мужчина, которого я могла бы еще хотеть и с которым не стеснялась бы, разве что глаза бы прикрывала иногда… Грустно так думать, в моем возрасте не пристало быть слащаво-романтичной, это еще, конечно, не трагедия, но глуповато. А уж о том, что все это старомодно, несовременно, и говорить нечего. Я ведь отгоняю от себя, пусть бессознательно, одну только мысль о счастливом случае. Я не позволяю себе мечтать о нежданной-негаданной любви, которая всю меня перевернет, о мужчине, с которым меня где-то познакомят, а потом мне его будет не хватать, неизвестно по какой причине. Мне сорок два года, и единственное, чему я в любви завидую, это безмятежность, тихое счастье, но я знаю, что такое приходит только после многих лет семейной жизни, после многих лет содружества, когда любовь уже не зависит от того, во что превратилось твое тело. А разве этого потребуешь от случайного любовника…

Ну и теперь, когда я обнаруживаю в себе невысказанное желание переспать с папой Алена, меня это немножко удивляет, но я не хочу об этом думать. Я хочу думать о нем, я хочу думать о себе, я хочу думать о нас вместе, сейчас. А еще я хочу верить, что мужчина может сказать обо мне так: красивая женщина, с которой мы познакомились на свадьбе.