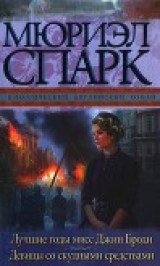

Текст книги "Лучшие годы мисс Джин Броди. Девицы со скудными средствами"

Автор книги: Мюриэл Спарк

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)

– Видишь ли, Джейн, – говорил ей Джордж, – эта моя стратегия – существенная часть самой профессии. Все издатели этим занимаются. Крупные фирмы делают это автоматически. Большие боссы могут позволить себе делать это автоматически, они не могут позволить себе признавать такие факты открыто, как это делаю я, – боятся потерять лицо. А мне приходится самому продумывать каждый шаг и самостоятельно просчитывать все, что касается авторов. В издательской профессии ты имеешь дело с весьма темпераментным сырьем. – Джордж прошел к углу, отгороженному занавеской, за которой скрывалась вешалка, и отодвинул занавеску. Вгляделся внутрь и снова ее задвинул. – Всегда думай об авторах, как о сырье в твоих руках, Джейн, – продолжал он, – если собираешься остаться в мире книг.

Джейн воспринимала это как свершившийся факт. Теперь ей дали на разработку Николаса Фаррингдона. Джордж предупреждал, что работать с этим автором – ужасный риск. Джейн рассудила, что ему чуть за тридцать. О нем говорили, что он – поэт не слишком большого таланта и анархист, не слишком преданный делу анархизма. Однако даже эти детали поначалу не были ей известны. Он принес Джорджу пачку машинописных листков потрепанного вида, неаккуратно уложенных в коричневую картонную папку. Все это было озаглавлено «Субботние записные книжки».

Николас Фаррингдон весьма заметно отличался от других писателей, с которыми Джейн приходилось встречаться. Отличался он прежде всего, но пока еще не вполне заметно, тем, что понимал – он находится «в разработке». А она тем временем отмечала, что он более высокомерен и более нетерпим, чем другие писатели-интеллектуалы. Она отметила также, что он более привлекателен.

Джейн добилась некоторого успеха с очень интеллектуальным автором книги «Символизм Луизы Мэй Олкотт»[61]61

Луиза Мэй Олкотт – американская писательница (1832–1888), прославившаяся в 1868 г. романом «Маленькие женщины».

[Закрыть], которую Джордж теперь продавал в некоторых кругах весьма успешно и быстро, поскольку в ней широко затрагивалась тема лесбиянства. Она, кроме того, добилась некоторого успеха с Руди Биттешем, румыном, который часто заходил к ней в клуб.

Но Николас оказал на Джорджа более удручающее влияние, чем обычно. Более того, Джордж разрывался между двумя сильными чувствами: привлекательностью книги, понять которую он не мог, и боязнью ее провала. Он передал Николаса в разработку Джейн, а сам каждый вечер плакался Тилли, что попал в руки писателя, который ленив, безответственен, несносен и коварен.

Вдохновленная внезапным счастливым озарением, Джейн выработала для первого подхода к писателю манеру задавать ему вопрос: «А каков ваш raison d’être?»[62]62

Смысл существования (фр.).

[Закрыть] Это срабатывало великолепно. Она испробовала этот подход на Николасе Фаррингдоне, когда в один прекрасный день он явился в издательство узнать насчет рукописи, а у Джорджа «была встреча», что на самом деле означало, что он прячется в кабинете в задней части дома.

– Каков ваш raison d’être, мистер Фаррингдон?

Он нахмурил брови и посмотрел на нее каким-то абстрактным взглядом, словно она – некий говорящий аппарат, к тому же испортившийся.

Вдохновленная новым неожиданным озарением, Джейн пригласила его пообедать в клубе Мэй Текской. Он принял приглашение с особой застенчивостью, видимо из-за книги. Она была отвергнута уже десятью издательствами, впрочем, как большинство книг, приходивших в издательство Джорджа.

Визит Николаса сразу поднял престиж Джейн в глазах обитателей клуба. Она никак не ожидала, что ее гость так легко освоится в новой обстановке. Прихлебывая черный кофе в гостиной в компании Джейн, Селины, маленькой темноволосой Джуди Редвуд и Энн, он смотрел на все с едва заметной довольной улыбкой. Джейн выбрала себе компаньонок на этот вечер, словно руководствуясь инстинктом пробующей свои силы сводницы, о чем, видя, насколько преуспела в своих стараниях, она отчасти жалела, но отчасти и поздравляла себя с удачей, так как по различным, дошедшим до нее сведениям, не могла с точностью судить, не предпочитает ли Николас мужчин; теперь она сделала вывод, что, по всей вероятности, ему нравятся оба пола. Непревзойденные ноги Селины сами собой расположились по диагонали к глубокому креслу, где сидела, лениво распростершись, их обладательница, всем своим видом дававшая понять, что лишь эта женщина из всех присутствующих может позволить себе сидеть, так распростершись в кресле. Было что-то такое в привольной позе Селины, что придавало ей величие королевы. Она с явным одобрением разглядывала Николаса, который тем временем переводил взгляд то туда, то сюда, рассматривая собравшиеся в других частях комнаты группки щебечущих девушек. Двери на террасу были широко открыты в прохладный вечер, и вскоре из рекреационного зала, пролетев над террасой, донесся голос Джоанны – урок красноречия был в разгаре.

Был юношей милым Чаттертон,

И духом – помню – весел был и горд.

А дале вспомню – весел, в жизнь влюблен

Был тот, что плуг свой вел под сенью гор.

Что ж нас обожествляет? Лишь душа,

Поэтам юность счастье щедро дарит,

Заря их жизни лишь и хороша,

Конец же дней их горем измытарит…[63]63

Отрывок из поэмы знаменитого английского поэта-лауреата Уильяма Вордсворта (1770–1850) «Решительность и независимость». Пер. Н. Эристави.

[Закрыть]

– Лучше бы она по-прежнему читала «Гибель „Германии“», – пожалела Руди Редвуд. – Хопкинс у нее замечательно получается.

А голос Джоанны все звучал:

– Помните об ударении на слове «Чаттертон» и о паузе следом за ним.

Ученица Джоанны продекламировала:

Был юношею милым Чаттертон…

Волнения по поводу окна-щелочки продолжались весь остаток дня. Умственная работа Джейн шла на фоне голосов, эхом доносившихся из большой туалетной комнаты, где находилось окно. Вернулись две другие обитательницы верхнего этажа, которые провели уик-энд у себя дома, в сельской местности. Это были Дороти Маркэм, обедневшая племянница леди Джулии Маркэм, председательницы Административного комитета клуба, и Нэнси Риддл, одна из множества обитавших в клубе пасторских дочерей. Нэнси пыталась преодолеть свой мидлендский акцент и с этой целью брала уроки красноречия у Джоанны.

Джейн, занимаясь умственной работой, слышала со стороны туалетной все об успехе пролезания Дороти Маркэм через окно. Бедра Дороти были тридцать шесть с половиной дюймов в окружности, а размер бюста – всего тридцать один дюйм; этот факт вовсе не приводил ее в отчаяние, поскольку она намеревалась выйти замуж за одного из трех молодых людей из широчайшего круга ее знакомых, ибо случилось так, что их притягивали мальчиковые фигуры у девушек. И хотя Дороти пока еще была не так хорошо осведомлена об этом, как ее тетушка, она все же знала достаточно, чтобы верить, что ее безбедрая и безгрудая фигурка всегда будет притягательна для мужчин, которые чувствуют себя с такой фигуркой абсолютно в своей тарелке. Дороти могла выдавать – в любое время дня или ночи – бесконечные каскады девчачьей болтовни, в результате чего создавалось вполне правомерное впечатление, что в тех случаях, когда она не разговаривает, не ест и не спит, она вовсе не думает, а если думает, то именно такими фразами-всплесками, как говорит: «Кошмарный ланч!», или «Обалденная свадьба!», или «Он действительно ее изнасиловал. Она та-ак изумилась!», или «Прегадкий фильм!», или «Я отчаянно хорошо себя чувствую, спасибочко, а вы как?».

Голос Дороти из туалетной отвлекал Джейн от умственной работы: «Ох, черт! Я вся черная от сажи. Я абсолютный грязингтон!» Она приоткрыла дверь в комнату Джейн, не постучав, и просунула в щель голову: «А нет ли мыльца-любимца?» Это было за несколько месяцев до того, как она снова просунула голову в дверь и объявила: «Кошмарики, как повезло. Я залетела. Приглашаю на свадьбу».

В ответ на просьбу о мыле Джейн сказала: «А ты можешь одолжить мне пятнадцать шиллингов до следующей пятницы?»

Это было ее последним средством спасения от посетителей, когда она занималась умственной работой.

Очевидно было, судя по звукам, доносившимся из туалетной, что Нэнси Риддл застряла в окне. У Нэнси начиналась истерика. В конце концов Нэнси высвободили и успокоили, о чем свидетельствовал постепенный переход от мидлендских гласных к стандартным английским, доносившимся теперь из туалетной.

Джейн продолжала работать, описывая самой себе этот процесс как исполнение приказа «Продолжать, несмотря ни на что!». Все обитательницы клуба, инфицированные идиомами, принятыми в Военно-воздушных силах и усвоенными девицами из дортуара, постоянно использовали это выражение.

Она на время отложила рукопись Николаса, так как это оказалось совсем не легким делом: она фактически еще не разобралась в том, какова же тема этой книги, что было совершенно необходимо, прежде чем решать, какой отрывок должен вызывать некоторые сомнения, хотя она уже придумала, какое замечание посоветует Джорджу высказать: «Не думаете ли вы, что эта часть несколько деривативна, вторична?» Джейн придумала это во время нового неожиданного озарения.

Итак, она отложила книгу. Теперь она выполняла весьма серьезную работу, которой посвящала свое свободное время и за которую ей платили. Эта работа помещалась в тот раздел ее существования, что был связан с Руди Биттешем, которого она на этом этапе своей жизни терпеть не могла из-за его непривлекательной внешности. Помимо всего прочего, он был для нее слишком стар. В подавленном состоянии духа она находила полезным напоминать себе, что ей всего лишь двадцать два года, ибо это придавало ей бодрости. Джейн просмотрела подготовленный Руди список знаменитых авторов и соответствующих адресов, чтобы выяснить, кого еще она не обработала. Взяла лист почтовой бумаги, надписала адрес своей двоюродной бабушки, живущей за городом, и дату. Затем принялась писать:

«Глубокоуважаемый мистер Хемингуэй,

я посылаю это письмо к Вам на адрес Вашего издателя в уверенности, что он перешлет его Вам.

Это было рекомендованное ей предисловие – Руди говорил, что иногда издатели получают от авторов указание вскрывать адресованные им письма и выбрасывать их, если они не имеют достаточного делового значения, но такое вступление, если оно попадет в руки издателя, „может тронуть издательское сердце“. Остальная часть письма была целиком в компетенции самой Джейн. Она подождала некоторое время – не нахлынет ли небольшое новое озарение – и продолжила писать:

Я уверена, Вы получаете множество восхищенных писем, и колебалась – стоит ли добавлять еще одно в Вашу почтовую сумку. Но с тех пор, как я вышла из тюрьмы, где провела два года и четыре месяца, мне все чаще и чаще хотелось, чтобы Вы знали, как много Ваши романы значили для меня все то время. Меня редко навещали в тюрьме. Дозволенные мне еженедельные часы досуга я проводила в библиотеке. Она, увы, не отапливалась, но я, зачитываясь, не обращала внимания на холод. Ничто из прочитанного мною не наделяло меня таким мужеством и желанием строить новое будущее, когда я выйду на свободу, как „По ком звонит колокол“. Этот роман вернул мне веру в жизнь.

Я просто хочу, чтобы Вы знали об этом, и говорю Вам: „Спасибо!“

Искренне Ваша,

(Мисс) Дж. РайтP. S. Это не просьба о вспомоществовании. Заверяю Вас, я возвратила бы посланные мне деньги».

Если письмо сумеет дойти до него, оно может принести написанный от руки ответ. Письма из тюрьмы или из сумасшедшего дома чаще приносили ответы, написанные собственной рукой автора, чем какой-либо иной вид письма, но приходилось выбирать писателей «с душой», как говорил Руди. Бездушные писатели вообще редко отвечали на письма, а если отвечали, то печатали их на машинке. За машинописное письмо, если оно было подписано автором, Руди платил два шиллинга, и то если автограф был редкий, но если подпись автора встречалась повсеместно, а письмо оказывалось простой признательностью, Руди ничего не платил. За собственноручное письмо автора Руди платил пять шиллингов за первую страницу и по шиллингу за каждую следующую. Это настолько подстегивало изобретательность Джейн, что она совершала подвиг за подвигом, сочиняя письма, которые могли бы заставить получателя ответить собственноручно написанным текстом.

Руди оплачивал почтовую бумагу, конверты и марки. Он говорил ей, что письма писателей нужны ему «в сентиментальных целях, для моей коллекции». Она эту его коллекцию видела. Однако пришла к заключению, что он ее составляет, хорошо разбираясь во все возрастающей год от года ценности таких писем.

«Если я сам пишу, это не звучит так правдиво: я не получаю интересные ответы. Между прочим, мой английский язык не похож на английский язык английской девушки».

Джейн и сама могла бы составить собственную коллекцию писем, если бы не нуждалась в наличных деньгах и могла бы позволить себе откладывать эти письма на будущее.

«Никогда не просите денег в свои письма, – предостерег ее Руди. – Вообще не упоминайте тема денег. Это составляет уголовное преступление при мошенничестве». Тем не менее она после очередного озарения стала добавлять свой обычный постскриптум – просто для большей убедительности.

Джейн поначалу беспокоилась, как бы ее не разоблачили и она не попала бы в какую-нибудь заваруху. Руди ее разуверил: «Это не преступление. Вы сказать, это шутка. И кто это станет вас выяснять, между прочим? Вы думаете, Бернард Шоу собирается писать и делать вопросы о вас у ваша старая бабушка? Бернард Шоу – это же ИМЯ».

На самом деле Бернард Шоу вызвал одно лишь разочарование. Он прислал напечатанную на машинке открытку:

«Благодарю вас за письмо с хвалебным отзывом о моих писаниях. Поскольку вы говорите, что они утешили вас в ваших несчастьях, я не стану попусту тратить время и золотить лилию личными комментариями. И поскольку вы пишете, что не желаете денег, не стану обременять вас текстом, написанным от руки, и навязывать собственноручную подпись, ведь они имеют какую-то материальную ценность.

Дж. Б. Ш.».

Инициалы тоже были напечатаны на машинке.

Джейн обучалась на собственном опыте. Ее письмо от имени незаконнорожденной дочери принесло сочувственное письмо от Дафны Дю Морье, за которое Руди уплатил полную цену. С некоторыми авторами научный подход – вопрос о скрытом смысле – срабатывал лучше всего. Однажды в результате нового неожиданного озарения она написала Генри Джеймсу в клуб «Атенеум».

«– Это была глупость с ваша сторона, – сказал Руди, – потому что Генри Джеймс умер, между прочим.

– А хотите письмо от автора по имени Николас Фаррингдон? – спросила она.

– Нет, – ответил Руди, – я давно знаю Николас Фаррингдон, он ничего не стоит. Он вряд ли когда-нибудь сделает себе ИМЯ. Что он написал? – Книгу „Субботние записные книжки“.

– Религиозная?

– Ну, он называет это политической философией. Это просто множество заметок и мыслей. – Попахивает религией. Он кончит вроде реакционный католик, станет подчинять Папе. Я это предсказал уже, еще до война.

– У него очень приятная внешность».

Джейн терпеть не могла Руди. Он был совсем не привлекателен. Она надписала адрес и наклеила марку на письмо Эрнесту Хемингуэю, и поставила галочку и дату против его имени в списке Руди. Голоса девушек в туалетной стихли. Радио у Энн пело:

Было двадцать минут седьмого. До ужина оставалось время для еще одного письма. Джейн посмотрела в конец списка.

«Глубокоуважаемый мистер Моэм,

я посылаю это письмо к Вам на адрес Вашего клуба…»

Джейн остановилась и задумалась. Съела квадратик от плитки шоколада, чтобы поддержать работу мозга, пока не наступит пора ужинать. Тюремное письмо может не затронуть чувств Моэма. Руди говорил, что этот писатель весьма циничен в отношении человеческой натуры. Озарение заставило ее вспомнить, что Моэм когда-то был врачом. Возможно, неплохой идеей будет письмо из лечебного санатория… Она два года и четыре месяца проболела туберкулезом. В конце концов, эта болезнь не является чертой человеческой натуры, тут не из-за чего проявлять свой цинизм. Она пожалела, что поела шоколада, и убрала остаток плитки подальше, к самой стенке буфетной полки, так, чтобы ее трудно было достать, будто прятала плитку от ребенка. Правильность этого действия и неправильность поедания шоколадки были подтверждены словами Селины, раздавшимися из комнаты Энн: Энн к этому времени выключила радио и они разговаривали. Селина, вероятнее всего, растянулась на кровати Энн в этой своей томной манере. Это определилось совершенно точно, когда она принялась медленно и торжественно повторять две сентенции.

Две сентенции были простым утренним и вечерним упражнением, предписанным главной инструктриссой «Курса самообладания и правильной манеры держаться», который Селина стала недавно изучать заочно: в нем давалось двенадцать уроков за пять гиней. «Курс самообладания» глубоко верил в самовнушение и рекомендовал для поддержания самообладания и душевного равновесия у работающей женщины дважды в день повторять следующие две сентенции:

«Самообладание есть идеальная уравновешенность и невозмутимость тела и души, совершенное спокойствие, каким бы ни был социальный пейзаж. Элегантная одежда, безупречная подтянутость и ухоженность, идеальное умение правильно держаться – все это способствует обретению уверенности в себе».

Даже Дороти Маркэм каждое утро в восемь тридцать и каждый вечер в шесть тридцать прекращала на несколько секунд свою болтовню из уважения к этим двум сентенциям Селины. Весь верхний этаж относился к ним с должным уважением. Они же стоили пять гиней! Два этажа под ними остались равнодушны. Однако дортуары прокрадывались на лестничные площадки, чтобы послушать: они едва могли поверить собственным ушам и заучивали на память каждое слово с жестокой радостью, чтобы передать своим друзьям из ВВС и заставить их хохотать «как из ведра» – именно так в те дни описывался веселый смех в тех кругах. В то же время девушки из дортуаров завидовали Селине, понимая в душе, что в том, что касается внешности, им никогда не встать в один ряд с Селиной.

С сентенциями было покончено как раз, когда Джейн затолкала оставшуюся шоколадку подальше, с глаз долой. Она вернулась к письму. У нее был туберкулез. Она издала слабый кашель и оглядела комнату. В комнате находились раковина, кровать, комод, буфет, стол с лампой, соломенный стул, стул жесткий, книжный шкаф, газовый камин и газометр со щелью, куда надо было опускать шиллинг за шиллингом, чтобы отмерять порции газа. Джейн подумала, что такие же условия могут быть и в палате лечебного санатория.

Один последний раз, – произнес голос Джоанны с этажа прямо под нею. Она теперь репетировала с Нэнси Риддл, которая в данный конкретный момент справлялась со стандартными английскими гласными очень неплохо. – И еще раз, – сказала Джоанна. – У нас как раз остается время до ужина. Я прочту первую строфу, затем вы – за мной:

А у нас, на нашем старом чердаке,

ровно яблоки уложены рядком,

А в окошко высоко на потолке свет луны

свободно ночью входит в дом,

А вглядись, и зелень яблок в свете том,

словно яблоки лежат на дне морском,

А осенней ночью на луну облако вплывает[65]65

Первая строфа стихотворения английского поэта, драматурга, критика и актера Джона Дринкуотера (1882–1937) «Яблоки в лунном свете».

[Закрыть].

4

Шел июль 1945 года, оставалось три недели до всеобщих выборов.

Так лежат они рядами на полу,

под чернеющими балками, в ночи,

На просевших половицах, там, в углу,

собирая серебристые лучи.

Лунный свет на сонных яблоках дрожит,

унося их глубже в дрему, и молчит

Лестница слепая, что от них круто вниз сбегает.

«Лучше бы она по-прежнему читала „Гибель „Германии““». – «Разве? А мне больше нравятся „Яблоки в лунном свете“».

И тут мы подходим к Николасу Фаррингдону на его тридцать третьем году жизни. О нем говорили, что он – анархист. Однако в Мэй-Теке никто не принимал этого всерьез, поскольку он выглядел как совершенно нормальный человек: иными словами, он выглядел как человек несколько беспутный, что вполне подобало не вполне удачному сыну из хорошей английской семьи – каковым он и был на самом деле. То, что каждый из его трех братьев (двое – бухгалтеры, один – зубной врач) повторял, с того самого времени, как Николас бросил Кембриджский университет в середине 1930-х годов: «Боюсь, Николас немного не вписывается», никого не удивляло.

За информацией о нем Джейн Райт обратилась к Руди Биттешу, который знал Николаса с начала 1930-х.

«Вам незачем с ним беспокоиться, он – путаница, между прочим, – сказал ей Руди. – Я его хорошо знаю, он мой хороший друг». От Руди она узнала, что до войны Николас никак не мог решить, жить ему в Англии или во Франции и предпочитает ли он мужчин или женщин, поскольку у него чередовались периоды страсти то к тем, то к другим. Кроме того, он никак не мог сделать выбор между самоубийством и не менее радикальным образом действий в стиле отца Д’Арси. Руди объяснил, что последний – это философ-иезуит, монопольно обращавший в католичество английских интеллектуалов. Вплоть до начала войны Николас был пацифистом, говорил Руди, а потом пошел в армию. «Как-то раз я встретил его на Пиккадилли в военной форме, – сказал Руди, – и он признал мне, что война принесла ему мир. А тут вдруг – бах – и его психоанализировали из армии, по блат, и он уже работает в разведке. Анархисты от него отказались, но он считает – он анархист».

Вопреки тому, чего добивался Руди, рассказывая Джейн о Николасе Фаррингдоне, его отрывочная история не только не настроила Джейн против него, но в ее воображении, а через нее и в глазах всех девушек верхнего этажа придала ему неотразимый героизм.

«Наверное он – гений», – предположила Нэнси Риддл.

У Николаса была привычка произносить: «Когда я стану знаменит…» – имея в виду отдаленное будущее, – с той же веселой иронией, с какой автобусный кондуктор на маршруте № 75 комментировал законодательство страны: «Когда я приду к власти…»

Джейн показала Руди «Субботние записные книжки», озаглавленные так, потому что Николас в качестве эпиграфа взял текст: «Суббота для человека, а не человек для субботы»[66]66

Евангелие от Марка, 2:27.

[Закрыть].

– Джордж, должно быть, сошел с ума – издавать такое, – сказал Руди, когда принес книгу обратно. Они сидели в рекреационном зале, в другом конце которого, у стеклянных дверей, под углом к ним стоял рояль, на котором какая-то девушка играла гаммы, стараясь вложить в свою игру столько чувства, сколько можно вложить в гаммы, не нарушая приличий. Треньканье «музыкального ящика» звучало достаточно далеко и размывалось звуками воскресного утра, доносившимися с террасы, так что не слишком сильно смешивалось с голосом Руди, когда он читал – на своем иностранном английском – небольшие отрывки из книги Николаса, чтобы доказать что-то Джейн. Он делал это, словно торговец тканями, вероятно желающий убедить покупателя приобрести самый лучший из его товаров, но поначалу демонстрирующий образцы низшего качества; он предлагает пощупать ткань, высказать мнение, пожимает плечами и отбрасывает образец в сторону. Джейн была убеждена, что Руди прав в своих суждениях о том, что он ей читает, но в действительности ее гораздо больше интересовало то, что она могла разглядеть в личности Николаса Фаррингдона сквозь мимолетные замечания Руди. Николас оказался единственным презентабельным интеллектуалом из тех, кого она встречала.

– Она ни плохая, ни хорошая, – оценил Руди. Он помотал головой, пока говорил это. – Она – посредственность. Я вспоминаю, он писал это в 1938-м, когда в качестве сексуального партнера имел веснушчатую особу женского пола. Она был анархистка и пацифистка. Слушайте, между прочим… И он прочел вслух:

«Х. пишет историю анархизма. Собственно анархизм не имеет истории в том смысле, как намерен ее описать Х. – то есть в смысле непрерывности и развития. Анархизм есть спонтанное движение людей в определенные периоды времени и при определенных обстоятельствах. История анархизма не могла бы иметь характер политической истории, она могла бы стать аналогичной истории сердцебиения. Можно сделать о нем какие-то новые открытия, можно сравнивать реакции движения на различные условия, но в самом по себе движении ничего нового нет».

Джейн думала о веснушчатой подружке Николаса, с которой тот спал, когда писал эту книгу, и почти уже вообразила, что они брали «Субботние записные книжки» с собой в постель.

– А что потом случилось с его девушкой? – спросила Джейн.

– С этим ничего плохого нет, – сказал Руди, имея в виду прочитанный отрывок. – Но это не такая великолепная великая истина, что ему надо, как великий человек, поместить ее на страницу, отдельно, между прочим. Он делает pensées[67]67

Мысли (фр.).

[Закрыть], потому что ему слишком лень делать эссе. Послушайте…

Джейн повторила:

– Что случилось с той девушкой?

– Она села в тюрьма за пацифизм, может быть, не знаю. Если бы я был Джордж, я не прикоснусь одним пальцем к этой книге. Слушайте…

«Каждый коммунист хмурит брови, как фашист, каждый фашист улыбается, как коммунист».

– Ха! – произнес Руди.

– А я подумала, что это очень глубокое место, – сказала Джейн, так как это было единственное место, которое ей запомнилось.

– Вот почему он его туда написал, он рассчитывать, эта чертова книга нужно иметь публику, так что он включать маленький кусочек афоризм, очень умный, чтобы девушка, как вы, нравилось слушать, между прочим. Это ничего не значит. Где тут смысл?

Большая часть последних слов Руди прозвучала гораздо громче, чем он того хотел, так как девушка за роялем перестала играть – она решила отдохнуть.

– Тут нет причин так волноваться, – громко сказала Джейн.

Девушка за роялем начала новый набор тренькающих всплесков.

– Мы перейдем в гостиная, – предложил Руди.

– Нет, – возразила Джейн. – Сегодня утром все в гостиной. Нам не отыскать там ни одного укромного уголка. – Ей не особенно хотелось выставлять Руди напоказ перед остальными обитательницами клуба.

Вверх и вниз бегала по ступенькам гамм девушка за роялем. Из окна над рекреационным залом послышалось, как Джоанна, ведущая урок красноречия с кухаркой, мисс Харпер, втиснув его в перерыв перед тем, как ее ученица должна была поместить воскресный окорок в духовку, сказала:

– Послушайте:

– А теперь вы попробуйте. Очень медленно на третьей строке, думайте про грусть о знойном небе, когда будете это произносить.

Подсолнух мой!..

Дортуарные девицы, высыпавшие на террасу из гостиной, щебетали, словно целая стая диких птиц. Нотки гамм послушно следовали одна за другой.

– Слушайте, – произнес Руди:

«Всех и каждого следует убедить в необходимости помнить, как далеко и с каким патетическим шумом наше общество сбилось с пути истинного, и теперь ему приходится назначать своими хранителями политиков, с тем чтобы его эмоции, приносящие ли успокоение во время завтрака, или рождающие страх в вечернее время…»

– Вы замечаете, – спросил Руди, – что он говорит «сбилось с пути истинного»? В этом причина, что он никакой анархист, между прочим. Они его выгоняют, когда он сказал так, как говорит папский сын. Этот человек – путаница, как он зовет себя анархист: анархист не делает такой разговор про первородный грех, и так дальше. Они разрешают только антисоциальные тенденции, неэтичный поведение, и так дальше. Ник Фаррингдон – диверсант, саботажник, между прочим.

– Вы зовете его – Ник?

– Иногда, в пабах. «Пшеничный сноп» и «Горгулья», так дальше, там он был Ник в те дни. Кроме только, там был парень, уличный торговец, называл его «мистер Фаррингдон», а Николас сказал ему: «Меня „Мистером“ не крестили», но ничего хорошо не вышло. Парень был его друг, между прочим.

– Еще раз! – послышался голос Джоанны.

Подсолнух мой! Мгновения резвы…

– Слушайте, – сказал Руди:

«Тем не менее давайте установим, что есть для нас решающий момент, что есть для нас благоприятная возможность. Нам не нужно правительство. Нам не нужна Палата общин. Парламент должен быть распущен навсегда. Мы сможем прекрасно справиться, двигаясь в направлении полностью анархического общества с нашими великими, но безвластными институтами: мы сможем справиться с помощью монархии в качестве примера достоинства, заложенного в свободной раздаче и приятии высоких должностей и привилегий, не дающих власти; с помощью церквей, обеспечивающих духовные нужды народа; с помощью Палаты лордов, имеющей целью дебаты и рекомендации; с помощью университетов – для консультаций. Нам не нужны институты, обладающие властью. Практические дела могут осуществляться Советами больших и малых городов и деревень. Международные дела могли бы вести сменяемые представители общества, не обладающие профессиональной правоспособностью. Нам не нужны профессиональные политики, стремящиеся к власти. Бакалейщик, врач, повар должны отслужить свой срок своей стране, как люди служат свой срок в коллегии присяжных. Нами может управлять одна лишь корпоративная воля людских сердец. Нам твердят, что институты безвластны, а на самом деле это власть прекратила свое существование».

– Я задам вам вопрос, – сказал Руди. – Это простой вопрос. Он хочет монархию и он хочет анархизм. Что же все-таки он хочет? Эти двое – враги во всей истории. Простой ответ: он – путаница.

– А сколько лет было этому уличному торговцу? – спросила Джейн.

– И еще раз, – донесся голос Джоанны из верхнего окна.

Дороти Маркэм присоединилась к девушкам на солнечной террасе. Она делилась с ними охотничьими рассказами:

– …единственный раз, когда меня бросили, это меня потрясло до самых глубин. Зверь такой!

– И где же ты приземлилась?

– А где ты думаешь?

Девушка у рояля прекратила игру и аккуратно сложила ноты.

– Я уйду, – сказал Руди, взглянув на часы. – У меня договор встретиться с контактом, чтобы выпить.

Он поднялся и еще раз, прежде чем передать ей рукопись, быстро перелистал машинописные страницы. Потом проговорил печальным тоном:

– Николас мой друг, но я жалею сказать, что он неплодотворный мыслитель, между прочим. Идите сюда, послушайте:

«Есть некая правда в популярном представлении об анархисте, как о дикаре с самодельной бомбой в кармане. В нынешние времена такая бомба, сработанная в далеко запрятанных мастерских воображения, может только принять одну-единственную форму: Осмеяние».

– «Только принять» – грамматически неправильно, надо было бы сказать «принять только», – заметила Джейн. – Мне надо это исправить, Руди.

Довольно уже говорить о портрете мученика в юные годы, в том виде, как он был предложен Джейн в воскресное утро между одним мирным договором и другим, в те дни, когда все были бедны – в 1945 году. Джейн, которая прожила потом достаточно, чтобы успеть исказить этот портрет, придав ему самые изощренные формы, в описываемое время просто чувствовала, что, соприкасаясь с Николасом, она соприкасается с чем-то дерзким, интеллектуальным и богемным. Презрительное отношение к нему Руди в ее глазах рикошетом обращалось на самого Руди. Джейн полагала, что слишком много знает об этом последнем, чтобы относиться к нему с уважением, и была поражена, обнаружив, что между ним и Николасом действительно существует что-то вроде дружбы, тянущейся из прошлого.