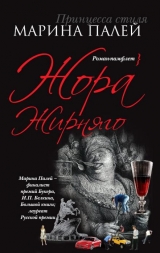

Текст книги "Жора Жирняго"

Автор книги: Марина Палей

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)

Глава 3. «Я лучше блядям в баре буду подавать ананасную воду!..»

Теперь сделаем некий флэш-бэк и обратим взор к зачинателю рода, который в доаристократический свой период звался как-то совсем незатейливо – Петров, Петраков, Петрищев, Петрухин – что-то в этом духе. Смоквенская Клио о сем умалчивает, поскольку он, заполучивши дворянство, собственноручно вымарал в церковных архивах все сведения о венчаниях, крещениях и отпеваниях, относившихся к его линии. Ему хотелось начать жизнь с нуля. И он это сделал.

Нулем, то есть обращенным в нуль посредством мученического убиения, оказался царский сын. Случилось так, что деспот, властишку обожавший превыше собственной жизни, к тому же хворавший рецидивирующей паранойей, заподозрил в измене собственное семя, а именно наследника. Чадо выросло хрупким, болезненным, любящим более всего крыжовник, качели да перины мягчайшие в сопряжении с благоверной супругою. Узнавши про папашины глюки, сын, как был, в одних портах, с женой одесную, кинулся к басурманам, иноверцам поганым – хотя б и лягушек жрать, а все же таки в живых быти.

И вот тут-то тиран призвал к трону своему зачинателя рода Жирняго – тогда еще просто Петра, сына Аристарха, который, правда, успел снискать среди поднаемных земляков своих, с голодухи утекших в новую столицу, славу молодого Шекспира: за посильную мзду он бойко кропал для их женок и родших, на псковской сторонке оставленных, презанятные письма. Получавши депеши сии, свекрухи с невестками на радостях в хороводы пускались: по депешам-то выходило так, что сын примерный, он же благочинный супруг, в столице времени даром не теряет, мошну сребром-златом знай себе набивает и купит к Пасхе, как обещался, шаль с цветами-ромашками, трехведерный самовар, а то, глядишь, и бурую коровенку. А в так называемой «реальности», которой не брезгует разве что желтая журналистика, этот сын беспутный, он же бесчестный супруг, не то что медные деньги – последние порты у кабатчика спустил, рабочим урядником многократно был избит – и цвет лица от девок гулящих приобрел, схожий с чешуей протухшего пескаря. Вот и получается, что художественная ложь во спасение – это тяжелый наркотик во всех отношениях, герыч, кока, etc., а изготовители его…

Как бы это помягче… Есть Божий суд, наперсники разврата…

Итак, деспот, понаслышанный о сочинителе даровитом, «врале презанятном», «бахаре несравненном», повелел доставить его пред свои монаршие очи.

Петра Аристарховича доставили.

– Пойдешь в басурманщину, вертанешь мово выблядка, – с предельной ясностью повелел реформатор.

– Дак никак не захотит же вертаться наследник-то, – осмелился было тишайше вякнуть П. А. (понаслышанный о высочайшей сваре отцов и детей).

– Ясно, не захотит! – одобрительно захохотал царь – и хохот его распатланным демоном заметался под низкими и, как водится, мрачными сводами. – Кто ж ета, мати твою, да разлыся лоб, за собственной смертушкой на рысях поскачет!

– Дак с какого же боку, государь-батюшка, мне к ему поступиться?! – оглянувшись на ратников, молвил бедный, бледный, как заяц, П. А. – Чем же улестить чадо твое единокровное, чтобы оно, разум вконец потерявши, само бы на дыбу-то и...

– А сие, детинушка, уж твое приватное дело, – нечувствительно заявил император, отирая повлажневшие с хохоту очи. – Сие, зозузаген, твой единоличный гешефт.

– Дак пошто ж ты меня, государь-батюшка, пошто ж ты меня, не кого-либо протчего, облюбовал-высмотрел, чтобы на дело на закомуристое отрядить?! – вскрикнул подстрелянно Петр Аристархович.

– А врешь потому зело складно, – резонно ответствовал самодержец – и резко опустил жезл, стуком раскатистым дав понять, что аудиенция сия имеет бесповоротный шлюсс.

(Читатель! внимание! сейчас взору твоему была явлена назидательная историческая сцена: первичная смычка-случка литературы с госаппаратом, свыкание писателя со своей сервильной (холуйской) функцией. Твоим очам был представлен образец поведения единицы, согласившейся к существованию в недочеловеческом ханстве-мандаринстве.)

Прибывши на басурманщину, Петр Аристархович решил не сильно напрягать попервости свой творческий аппарат, а потому просто и незатейливо набрехал наследнику, что батюшка-де ждут их с распростертыми объятиями. (Так, кстати, оно и случилось, только в деснице у батюшки, при ближайшем рассмотрении, оказался новехонький кнут-длинник, из кожи поволжских жеребцов крепко сплетенный, а во шуйце – затейливые щипчики железные, дабы ноготки вместе с мясом дитятке единокровному вырывать посподручнее.)

Варнакнул Петр Аристрхович про объятия родительские задушевные – и проблеял вдобавок:

– Все будет хорошо-о-о... Все будет хорошо-о-о...

(Весьма сомнительная, прямо скажем, фигура речи, неизменно вызывающая у автора жесточайший рвотный позыв.)

Женоподобный наследник, истосковавшийся по мамкам-нянькам, да по квасу ржаному-ячменному, да по ай-люли-кренделькам, да по клюквенной разлюли-раззудись-медовухе, etc. (см. «Смоквенская кухня», Rowohlt Verlag, Hamburg), уже было купился, как тупорылый карась, на очевиднейшую туфту. Но тут подоспела евоная полoвина, а ум у баб, зозузаген, догадлив, на разные хитрости повадлив, так что, для навешивания лапши на уши стратегически ценному инфанту, привелось-таки Петру Аристарховичу маленько подызнасиловать свою сравнительно целомудренную музу.

И вот что у него с ней вышло: не решался, дескать, он, гонец царский, черную весть обухом-то на темя царевичево обрушивать, да, видно, придется – помазаник Божий, государь-император, а ваш батюшка разлюбезный, на смертном одре лежать изволят, уже-де и собороваться желали бы, да, не повидавши напоследок наследничка-то, не решаются дух свой высокороднейший к праотцам откомандировать (сугубо литературные деталечки опускаем).

И все. Через сутки стоял уж наследничек пред родителем, как вошь перед генералом, а во дланях-то во родительских была вовсе не свечечка восковая смертная, для соборования возожженная, а что именно – см. выше.

Вот тут надо опять внимание Петру Аристарховичу уделить. Не родился он, грешный, ни злодеем, ни татем, ни – не к ночи упомянут будет – каким-нибудь чикатилой новорежимным, и, не будучи, стало быть, душегубцем отприродным, он им фактически стал. А что было ему делать? Автор тут, кстати, сочинил несколько облагороженный вариант ситуации, подчеркивая именно подневольность Петра Аристарховича, а ведь он, шельмец, бес его знает, вполне возможно, и сам напросился, в смысле, проявил здоровую творческую инициативу.

Но, предположим, не проявил. Итак, Петр Аристархович, слабоватый духом с рождения, изначально был человеком порядочным, т. е. делал подлость без особенного на то плезиру. А как поступил бы – на месте Петра Аристарховича – ты, Том Сплинтер? – спросит читатель.

Вопрос этот указывает на невнимательное прочтение им, читателем, предыдущего текста: в противном случае такой вопрос бы не встал. Разумеется, Том (мне естественней говорить о себе в третьем лице), – так вот, Том, как бы это поточнее выразиться, доставил бы очевидцам как можно более краткое удовольствие в процессе лицезрения его сверкающих пяток. (Уф! это подстрочный перевод с японского, спасибо, Юкио-сан!) На языке же более западного – по отношению к японцам – народа, Том-отщепенец бы задал стрекача (тягу, драла, лататы, чесу). В том смысле, что на басурманщине, волею фартового случая оказавшись, там бы навсегда и остался.

А дальше? А дальше... То есть: предпочтя басурманщину, чем бы он, Том, стал там заниматься?

Вот тут мы и натыкаемся – не обойти никак – на точку дивергенции, или, так скажем, точку расхождения в социальной эволюции, приведшей к двум полярным родам. А именно: к сытому, на хозяйской цепке, хвостом безустанно виляющему Полкашке (с повытертой от ошейничка выей, в залысьях от намордничка харей) – и к поджарому, в колтунах и чертополохе, никому-не-подневольному, уличному псу-клошару, не получившему от двуногих, кстати сказать, даже имени. Взявшему за правило себе лишь самому служить и угождать, невозбранно бродящему здесь и там, дивясь божественным природы красотам. А те, которые в ошейниках, – кто такое о себе сказать может?..

Итак: что делал бы бедолага Том на басурманщине? Да мало ли дел. К промеру – блядям в баре подавал ананасную воду.

Потому что эта субстанция, ананасная вода, будучи продуцирована ананасом, а не мозгом подавальщика Тома, сущностью Тома не является…

Как говорят в Одессе, вы, конечно, будете очень смеяться, но Сарочка тоже умерла. То есть – про блядей в баре и про анансную воду сказал один государственный песнопевец, фразу реализовавший с точностью наоборот: это именно он был тем, кому эту воду подавали. Краснодеревщики не слали мебель на дом, это правда: они ее госпеснопевцу привозили собственноручно. Вообще такое генетическое отклонение у двойных рабов (невольников муз и земных властителей) наследуется, как проклятие рода, с ужасающей регулярностью: говорить публично одно, и делать – опять же публично! – абсолютно противоположное. Это напоминает Тому наследственное раздвоение языка и размягчение мозга, которым был зверски наказан один валлийский княжеский род за ужасающие злодеяния. Но самое знаменательное в данном положении вещей то, что почтенная публика, наказанная безумием, этого уродства напрочь не замечает.

Глава 4. Устерсы и немножко нервно

Однако воротимся к Петру Аристарховичу. Как только первые, ласковые еще касания (заплечных мастеров) достигли чувствительных телес бывшего наследника (называемого батюшкой теперь не иначе как «вор, изменник, иуда»), единомоментно с этим (именно единомоментно!) Петр Аристархович получил свое переименование: в грамоте он значился уже как дворянин, и была дадена ему дворянская фамилия.

Оценим остроумие государя (Петр Аристархович был тощ, как влюбленная вобла), а также неизбежную дань монарха азиопскому вкусу: ежели, к примеру, у башкирских князьков тот считался наибогаче протчих, у коего – от сала бараньего – волоса жирнее блестели (длани после трапезы обильной специально с этой целью о власы отирались), то на запад ориентированный реформатор считал, что богатый дворянин должен быть толстым (облым), дабы тук его у простолюдинов почтение беспрестанно вызывал… Ох! – как это можно было запамятовать? – и вот еще что, совсем не маловажное: вместе с новым званием Петр Аристархович, разумеется, и материальный эквивалент рачению своему заполучил: гельд белонунг, прайс – денежную премию.

Случалось часто – на протяжении этих мылких от крови, костоломных неделек, – что реформатор, людишкам своим не доверяя, собственноручно воспитанием сына в темницах потайных занимался. Царь на мучения плоти затейлив был, однако ж мы его патенты, в смысле копирайты, или, по-народному, «ноу хау», опустим. Почему? Нет, не по нервической слабости. А потому, что они, «патенты» эти – и они тоже! – есть цена колдовской петрославлевой красы: мозг-то наш, по ужачьей своей увертливости, Красу-на-Крови приемлет безоблачно, но память, память!

Итак, сузим царевы затеи садистские до более-менее консервативных: совлекши с сына остатки одежд, зачинал он порку невыносливых евоных рамен с помощью кошек. (Это не те кошки, автор обязан заметить, с которыми последующие Жирняго за паркеты сановные цеплялись, – а старомодные, другого роду-племени: плети с несколькими хвостами – примененные в силу того, что кнут-длинник уж давно размахрился. Однако ж перекличка, кошка с кошкою, явлена, прямо скажем, в сиринском духе.) Что тут скажешь? Благодаря литературному таланту Петра Аристарховича влип царевич конкретно: умирать смертию томною, под батожьем, под вышеупомянутыми кошками, в кандалах, в темнице, нагу, босу, алчущу, жаждущу, беззащитну, при всегдашнем поругании.

Но иной раз десница родителя, натрудившись-нарезвившися, притомлялась, покоя себе настоятельно требовала; тогда он, заместо мастеров заправских своих, аматера в подмогу призывал – зане, одаривши Петра Аристарховича щедрой ласкою, желал удовольствия от него в любой час получать.

Яко трава прошлолетошняя, поисчах Петр Аристархович. И куда уж паче, спросим, было ему чахнуть-то? Телом-то и до того бел-рассыпчат не был, все паче аки глист, в одежды человеческие облаченный. Ан нет, нашел к чему в себе самом присосаться – и вот, за кривое ползущество свое – собою же чуть не подчистую съеден был. (Что, признаем, яством, ох не медовым ему поглянулось. Льзя ль самого себя, немощного, так-то терзать?)

И тут грянуло.

Закавыка заключается в том, что компенсаторные механизмы тела (например, буферная система крови, сохраняющая ее кислотно-щелочную константу), вообще все системы саморегулирующегося организма, включая неорганические, органические, физколлоидные и сложные биохимические компоненты, – имеют природой отмеренный предел. А как иначе? При переходе некой критической черты никакая уж компенсация более не срабатывает – летит к черту резьба на Самой Главной Телесной Гайке – и тогда все, пиши пропало: хорошо, если сразу в тартарары, а то ведь еще так помотает, что, как говорят японцы, харакири себе пожелаешь, но не отыщешь в свете одинокой луны ни меча, ни золотого, в перламутровых венчиках, блюда, ни прозрачных теней от побегов трехдневного риса.

Как сказали бы сейчас – «срыв на нервной почве». А на какой же еще? На ней, на самой. Обуял Петра Аристарховича жор…

Ну, жор и жор. Оно и понятно. Яств на царских столах сверкало-красовалось немеряно (до наследниковой кончины Петр Аристархович в царских покоях проживал, со златых блюд отведывал). Так что спервоначалу Петр Аристархович, за недельку, как на дрожжах было взошедши: прибавил полпуда. Чудно, но все ж еще как-то в пределах человеческих. Его сечь наследничка призывают (тот, доходяга, живучесть непомерную проявил, хоть на ярманке выставляй), а он, Петр Аристархович-то, еще баранью ногу на бегу в уста алчущие знай запихивает. Да что там – «на дрожжах»! В две недели аки хряк бройлерный уж взошедши: паче трех пудов знай прибавил. Ну, доброму человеку всяко яство на пользу.

А тут наследничек подсуропил, пакость папеньке наипоследнюю изготовил: ушел-таки, ракалия, сквернавец подкаторжный, утек в пределы те беспредельные, где несть ни литературы духоподъемной, ни литераторов просветленных, ни дел государственной важности, ни батогов, ни кошек любого рода. Тут бы Петру Аристарховичу душой-то и возликовать-возрадоваться, но, как скажет другой реформатор, через неполных двести лет, процесс пошел.

А он и впрямь пошел, не нам с вами останавливать. В том смысле, что уж во те дни скорбные, сказывают, жор раззадорился-возгорелся в Петре Аристарховиче превеликий, лютый, чрезъестественный.

– Ба! да ты кабаном беловежским глядишься, – шевеля усищами, прищурился государь на пышной (не по чину евоному сыну-выблядку) тризне. – А ну-ка, на спор: хряка-однолетку, хреном белейшим обмазанного, бочкой рейнского запивавши, – буде я те времени дам, пока музыканты регодон-танец наяривают, – съешь?!!

– А то ж, – ровно отозвался Петр Аристархович и смолол хряка (всухомятку) на первых восьми музыкальных тактах.

Pas mal, hein? Вот те и все увеселение.

– Уууххх!! – взревел реформатор, обожающий, как и народ его, все самое крайнее. – Вот так феатр!! Да тя, слышь, надо по ярманкам в клетке возить, да ристалища с другими-прочими чревоублажателями налаживать, а как лопнешь, с пережору-то, распоряжусь корпус твой во сосуд двухсотведерный поместить, да спиритусу крепчайшего туды залить, да в Кунцкамере сосуд-то и водрузить – на показ, к уродцам голландским в компанию!!..

И – загоготал. Заблеяла, заквакала, завизжала-закудахтала, зарыготала вся царская камарилья... Кикиморы нечестивые, богомерзкие! Не до смеху было одному Петру Аристарховичу. Что касаемо науки тератологии, то справедлив был царь: Петр Аристархович и впрямь экземпляр стал недюжинный. Так это же только для ученых мужей да для зевак праздных, а каково, православные, вы прикиньте, самому монструозусу?

Царь, при любомудрии своем немалом, имея понятную симпатию ко всему колоссальному, размашистому, необозримому и, пуще того, диковинному (а Петр Аристархович на сороковинах по наследничку весил уже одиннадцать с четвертиной пудов), угодья привольные фавориту своему отвалил, земли тучные, все такое, движимость и недвижимость, фазанов там да паулинов-птиц всяких понавез. А что Петру Аристарховичу, скажем, фазан? Так, на один нижний резец. Он от государя кушать устерсы выучился и стал до них великий охотник. Как проснется, бывало, до свету, веки ему девушки комнатные, впятером поднавалясь, отверзнут (веки у него, слышь, как все равно у богохульной Виевой твари стали), а он, что дите малое, рожи-то не умывши, – ну в хнык:

– У-у-устерс отведать желаю!.. у-у-у-у-у-у!.. у-у-устерс откушать!..

А было у него прямо в ночных покоях приспособленьице презанятное заведено – одним инженером-ерфиндером, с Неметчины выписанным, весело слаженное: этакая горочка деревянная, вроде как транплин: нажмешь, значит, кнопочку-то красную, ну, аки пуговицу, что ли, сбоку ложа неохватного вклепанную: вот бочка с устерсами – вспрыг с погребу-то! – да своим ходом по горушке знай катится! да – хоп-ля-ля! – прямо к Петру Аристарховичу в уста разверстые, подпрыгнув вдругорядь, заскакивает. Он ее, бочку, – хрясь! – зубами-то сахарными! Да под Muscadet! О-oх, лепота!..

...Было ему раз видение во сне царевича убиенного. Стоял поодаль от него царевич – румяный на вид, молоко с кровью – и репку сырую посреди огорода кушать изволил. А потом строго на Петра Аристарховича взглянул – вроде сказать чего хочет.

– Скажи, Алешенька, – взмолился-возопил Петр Аристархович, – простишь ты мя аль нет?! Xотя нету мне, смерду окаянному, нету, псу мерзкому, препоганому – на земле грешной прощения...

Молчит Алеша, только знай репку жует, а зубы белые-белые, один к одному.

– Прости, Алешка, слышь!.. – возопил Петр Аристархович и (там, во сне) на колени – бух...

Царевич репку доел, уста рукавом парчовым крепко утер:

– Дурак ты, – молвит, – Петра Аристархович, – и в зубе ковырнул.

– Это отчего же? – искренне удивился вельможа новоназначенный.

– А оттого, – ровным голосом продолжал убиенный царевич, – что печень ты себе, лапотник, посадил, поджелудочную угробил, почки у тя давно уж с катушек. Тебе б, межеумку, на сыроядение перейти, да поздно: жизни те осталось от силы три дня.

И перстом поманил.

Петр Аристархович, еще не развиднелось, повелел карету мигом закладывать, а как ее мигом заложишь? В те поры Петр Аристархович весил уже, не сглазить бы, пятнадцать пудов с половиною, так что карета, итальянским умельцем в чертежах спроектированная да русским левшой на французском железе сработанная, была чуть не поперек большака шире, а до него, до большака-то, еще по грязи по нелечебной, спасибо двум дюжинам лошадей, дотащиться бы.

А в окрестных селениях пейзанки, которые бестолковые, – ну в вопль-визг! да детей от дороги оттаскивать! да под лавки ховать-хоронить! А которые помудрей, посмекалистей, те, насупротив – к дороге-то чад неразумных подволакивают: едет, слышь, Петр Аристрхович, при жизни канонизированный святой, а имя ему, святому, – Стомахон, или Стомакус, или Стамек (у иноверцев), ответственный тот святой за пищеприятие, пищепереварение и пищеусвоение. Ну вот, мамки-то, что подогадливей, они, как кошки (опять кошки! не к добру это), чад своих к дороге чуть не зубами за шкирятники подтягивают, чтоб святой чревоугодник их, значит, милостью своей одарил.

А он уж совсем не в духах. Оно и понятно: куда же свой сон распроклятый из чела да повыгнать?! Молодчики-то, что на запятках, специальными рычагами туды-сюды шуруют, десницу-шуйцу Петру Аристарховичу вверх-вниз направляют: вот он из окошечек-то, что заводной, супротив своих физических возможностей, народу на обе стороны швинген-швенкен и делает.

Ну, легко ли, тяжко ли, прибыл с Божьей помощью Петр Аристархович в стольный Петрославль-град. А там – и еще не легче: царь-батюшка дубаря врезать изволили. Как так?!! А так. И вот ведь досада для сродственников царевых великая: ему через два дня, как заведено, помесячный кошт из казны государственной причитался – а он, вишь ты, двух дней не дотянул. Ой, да на кого ж ты нас покинул, etc.

Ахтунг, мин херц, дорогой читатель. Процесс пошел. Только обратный. Сейчас увидишь, как на картинке, внутренний мир (патологическую анатомию) писателя, с элитой государственной, что тебе сиамский близнец, всем кишечником сращенного-неразъемного. То есть операцию хирургическую увидишь – по разделению близнецов.

Итак, тело государево еще и остыть не успевши, а Некто Прыткий, кого надо допреж сожравший, кого на кол водрузивший, кого – так, локтем отпихнувший, – ножонками суча, уже на трон золотой взлезть изволил. Говорит трубным гласом Новая Власть на коленках стоящему Петру Аристарховичу:

– А вали-ка ты, старинушка, на все на четыре сторонки. Лишаем тя нашего почету-внимания, не в фаворе ты боле. А посему – повелеваем тебе сгинуть навеки с очей наших высочайших. Займись, аки допреж, как его, мать ети, – свободным творчеством.

– Как это – свободным творчеством?.. – испросил, не понявши по-русски, Петр Аристархович.

Молчание было ему ответом.

– Как это – свободным творчеством? – вдругорядь испросил. – А устерсы как же?..

Выполз Петр Аристархович на променадный берег Невы-протоки – шаг пройдет, останавливается... А за ним холопья верные потихоньку бредут, приблизиться не смеют, знают, что господина по всем статьям разжаловали, а вот, не бросают...

А господин уж и пошевелится не может. Привалился к молодому тополю, увидел он себя, как в перевернутом бинокле – быстрого, веселого, белозубого, ясноглазого, строчащего в охотку невероятные истории, хохочущего с друзьями до упаду... А не будет этого уже никогда, Петр Аристархович. Никогда, понимаешь?..

Узрел он, в бинокле уж ближнем, и бочки с устерсами... Стояли они в бывшей его усадьбе, в холодном погребце, напрямки с Корзинкинского подворья доставленные... Стояли в темноте, голубушки, сиротели... И этого тоже больше не будет. Так что же тогда и будет-то?.. Да и уместны ли для тебя глаголы будущего времени, Петр Аристархович?

– Алешка!!!.. – во весь зев свой, жиром забитый, тоненько возопил Петр Жирняго, сын Аристархов.

И лопнула евоная жизнь в самом своем корне. И кровь черная изо всех дыр, аки вино из бочонка, мушкетами прошитого-пропоротого, враз хлестанула... Фи-ни-та.

Засуетились холопья: прах земле предавать надо, да где ж такую домовину найтить? Это ж как на пятерых боровов домовину-то... Один холоп – до ниметского гробовых дел мастера, к Невской першпективе побег, другой – в полицейский участок рванул, а четверо протчих навроде как в караул встали…

И зрят они диво дивное. Принялся Петр Аристархович, что тебе гора восковая, истаивать... Потек его тук да в Неву-протоку – да рыба-то безгласная, тем туком отравленная, брюхом кверху до самого синего моря-окияна скорбно воспоследовала... И так весь тук-то в Неву ушел, и проступили на миг человеческие черты, но лишь на миг – ибо и то малое, что осталось в нем от человека, – и то малое куда-то истаивать стало, словно испаряться... Сократился Петр Аристархович в одночасье: до индейского петуха – до кролика – до котенка – а там, как холопы вернулись да жандарм прискакал, застали они на земле уж такое... Ну, нечто такое… навроде пупсика с тыквенное семечко...

Жандарм, ясный пень, ну за плеть:

– Как это посмели вы, псы, смерды окаянные, меня – да от дел государственных отрывать?!

А тут холоп побойчее, грамоте знавший – он у Петра Аристарховича заместо секлетаря служил, депеши на фураж-провиант легулярно составлял – бает:

– То, что бывает искусственно раздуто, – то, в свой час, беспременно и сокращено будет; иной раз аж в сторону отрицательных математических величин.

Помягчел жандарм. Это ж надо так ловко варнакать! Прямо Езоп самородный, краснобай домодельный, прости Господи!..

Долго ли, коротко ли, решили уж было прах высокочинный в коробчонке для уловляемых блох земле предать. Да вовремя одумались. Это ж человек все-таки, елки-палки, семьянин, христианин, а главное, Писатель, Средоточие-и-Кульминация-Всей-Жизни-Народной, так что необходимые пышности, кровь из носу, должны быть соблюдены.

И вот ведь они, дьяволы, что удумали: ту серебряную коробчонку для уловления блох – в другую, размером поболе, заключили, а ту – в третью, еще поболе – и так дюжину коробчонок, одна другой попросторней, друг в дружку навставляли-навтискивали, вроде как матрешку смертную, прости душу грешную, ловко сварганили, – пока до размеров домовины обычной все эти вместилища в итоге не подогнали.

Но и на том не остановились. Народному сердцу размах любезен: ой ты гой еси, ходынка-кровохлёбка да лубянка-колыма-костоломка – с пряниками с виноградом-ягодой (назовем это так), с песней привольной да развеселой иллюминацией. Оно и ладно: в таком стиле, решили устроители, проще будет поддержать в почитателях, равно как и в холопах безграмотных, милую их сердцу бодягу-туфту об истинном масштабе Народного Писателя, Петра Жирняго, сына Аристархова.

А потому лица, ответственные за проведение похорон, уже и следующую порцию «матрешек» на домовину наращивать взялись: выносной вариант для Колонного Зала. Наконец получился пухлый, помпезный, устрашающе-громоздкий дубовый футляр, утопленный в глазете, кистях, лентах, венках, цветах, а заключавший в себе, напомним, двенадцать втиснутых друг в друга гробов, меньший из которых, напоминаем опять же, состоял из других двенадцати, мал мала меньше, – где, в самой сердцевине, в серебряной коробчонке для уловленных блох, – сиротел всеми покинутый желтый тыквенный трупик.

...Тут недавно, в связи с намечающимся юбилеем Жоры Жирняго, челядь его смоковенская решила презент ему, приличенствующий случаю, преподнести: задумали двухтомник его предка издать – с бумагой потолще, со шрифтом покрупнее, чтоб три строки за страницу сходило. Ну, сафьяновый переплет, ясно дело, корешок золотого тиснения, шмуцтитул с подвывертом, всякие там кренделя-монограммы на форзаце... дело за спонсорами. Время издания, решили, конечно, по-латыни обозначить, чтоб, значит, солидней гляделось.

А время, какие там палочки ни подставляй, одно и то же. Жора (затея не была для него секретом) пожелал еще куда-то там «ять» в фамилию предка зафигачить, да не знал, куда – ему подсказали в название издательства вставить...

Только одна мелкая закавыка приключилась: текстов не нашли. У челяди окололитературной ведь какой прожект был: один том – это главный текст жизни, Народный Роман, а второй – те самые письма, что молодой Петруха для земляков от резвого избытка своей жизни строчил... Писем тоже не нашли, а жаль. Даже автору сей поэмы жаль, потому как уверен он, что были там, в тех письмах, солнце и ветер, и быстротекущие воды, и живая кровь, и бессмертная горестная любовь – все – все там, конечно, и было.

А насчет Романа Народного... Его следовало, разумеется, написать наново... Наняла челядь на спонсоровы тугрики кого-то из тусующихся-грызущихся у парадного подъезда – навсегда голозадых, имманентно просветленных, амбивалентных – они все, как надо, и сделали. Так что однотомник «Ты помнишь, Алешка...» (с предисл. акад. Л. Фрауербаха) все-таки получился... И вошел А. П. Ж. в анналы отечественной лит-ры как автор одной книги.

Да зато какой.