Текст книги "Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер"

Автор книги: Маргарет Сэлинджер

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

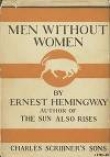

Почему была выбрана именно эта школа, да еще и в таком месте, для меня остается тайной. Но отец об этом рассказывает совсем по-другому. Однажды, когда я посетовала, что меня, такую юную (в двенадцать лет) отправляют в интернат, отец заявил, что попросту меня не понимает. Он был счастлив, подчеркнул он, в шестнадцать лет уехать из дому, из-под родительского крыла. О той чрезмерной заботе, какой окружала его мать, он почти всегда говорил подсмеиваясь, в шутливом тоне – как обо всем, что вызывало у него неловкость; причем над матерью он подшучивал не только в семейном кругу. В письме к «Папе», Хемингуэю, которое он написал на койке госпиталя в конце войны, отец с юморком рассказывает, как сообщал военным психиатрам обычные подробности своего нормального детства: например, как мама до двадцати четырех лет каждый день водила его в школу – на Манхэттене, сами знаете, опасно.

Когда мы навещали бабушку с дедушкой в Нью-Йорке, папина реакция на доброжелательные бабушкины расспросы – вполне невинные, вроде того, как я учусь в школе, – даже мне, девчонке, казалась чрезмерной. Он резко обрывал ее: «Прекрати это, мать! Хватит, оставь их в покое, иначе я закричу!» Мне было жалко бабушку, я видела, что ей нравится расспрашивать нас, и меня это нисколько не коробило. Но меня по-настоящему поражало то, что она такое отношение воспринимала как должное: ее сын просто не мог быть перед ней неправ. Заговори я в таком тоне с матерью или с отцом, меня бы «отправили в нокаут до середины следующей недели», как отец любил говорить. Даже в последние годы жизни бабушки, когда я уже была подростком, он вел себя так, будто ее незатейливые вопросы были тяжким испытанием. Он навещал мать примерно раз в год, а когда возвращался, рассказывал, как она «забросала» его вопросами, как он едва сумел удрать через несколько часов, охрипший и измотанный. И в самом деле, он говорил и выглядел, как человек, претерпевший какой-то особо суровый допрос с пристрастием. Но у него хватало еще сил в шутку, с каменным лицом повторять бабушкины вопросы: «Насколько выросла Пегги? Понравился ей темно-синий кардиган, который мы ей послали на Рождество? Насколько вырос Мэтью (ему тогда было лет одиннадцать)? Послать ему еще шариков или цветных мелков?»

Это ощущение материнского вторжения – такое сильное, что оно буквально въедалось в кожу, – и черный юмор, в который оно обычно облекалось, заметны в его произведениях, особенно в образе Бесси, Великой Матери семейства Глассов.

«Усевшись на прежнее место, миссис Гласс вздохнула, как вздыхала всегда, всякий раз, когда люди отказывались от чашек с куриным бульоном. Но она, можно сказать, так много лет курсировала на патрульном катере по пищеварительным каналам своих детей, что этот вздох вовсе не означал капитуляции… Возвратилась она с тем особым выражением на лице, о котором ее старшая дочь, Бу-Бу, говорила, что оно означает всегда одно из двух: или она только что говорила по телефону с кем-то из своих сыновей, или ей сию минуту стало известно из достоверных источников, что у всех людей на земле – поголовно – желудок целую неделю будет действовать с гигиенической регулярностью, точно по расписанию» [37]37

Смотри в той же повести «Зуи» такое же описание вторжения. Бесси Гласс примостилась на крышке унитаза, пока ее взрослый сын Зуи пытается принимать ванну. Он заглядывает через шторку и видит, что мать держит пакетик – «судя по виду, в нем мог быть предмет размером примерно с большой бриллиант или с насадку для крана… Миссис Гласс развернула пакет и внимательно читала инструкцию, напечатанную мелкими буквами…» Зуи. (Перевод М. Ковалевой).

[Закрыть].

Когда читаешь повести отца, ни разу не возникает сомнения в том, что дети Глассов любят свою мать Бесси. Да и в реальной жизни я никогда ни минуты не сомневалась, что мой отец любит свою мать; это было очевидно, даже если временами она и доводила его до белого каления. Он часто говорил мне тем тоном, какой приберегал для людей, глубоко им уважаемых, что бабушка, хотя и не образованна, «совсем не дура», а это звучало в его устах чрезвычайной похвалою, безоговорочным признанием чьего-то ума. Он мне рассказывал о ее здравом смысле или хорошем вкусе; часто, следует добавить, по контрасту с отцом, которого считал круглым дураком и никогда, насколько мне известно, не отзывался о нем с уважением. Все, у кого брали интервью для разных книг и бесчисленных статей – от моей тетки до моей матери, от деловых партнеров деда до отцовских одноклассников, – твердили в один голос, что его мать «явно обожала своего единственного сына». «Они были очень близки». В точности, как говорила тетушка: «Они всегда были вдвоем: Санни и Мама, Мама и Санни. А папа был с боку припека». Может быть, их отношения были, как говорится, «слишком тесными для вольготной жизни», отсюда и ощущение вторжения, и «счастье», которое он испытал, вырвавшись из-под родительского крыла и уехав в школу.

Единственное, что я точно знаю по поводу военной школы, – это то, что никто не заставлял его туда ехать против его воли. Никто его туда не отправлял. Во-первых, бабушка никогда бы не принудила своего сына совершить подобный шаг; в военной школе учиться опасно – там сабли, пистолеты. Во-вторых, она и дедушке не позволила бы принудить его к чему бы то ни было. Для всех было очевидно, замечала тетушка, кто в этом доме, как говорится, «носит брюки», кто всему голова.

А коль скоро отец решил отправиться туда, вся механика поступления и отъезда уже не составляет тайны. Гамильтон в своей биографии отмечает, что именно миссис Сэлинджер, а не ее муж, повезла Дорис и Санни посмотреть школу; именно она встречалась с представителем школы, когда тот явился к ним в дом. Он приводит эти факты как свидетельство напряженных отношений между отцом и сыном. Конечно, отношения были напряженными, однако, мне кажется, то, что бабушка одна встречалась с представителями школы, характеризует скорее социальный, нежели семейный климат. Гораздо вероятнее, что именно она общалась с представителями школы по той же самой причине, по какой я одна общалась с агентами по недвижимости и домовладельцами, когда искала квартиру в Бостоне в середине семидесятых, будучи короткое время замужем за афро-американцем. Я говорила, что муж, к сожалению, уехал из города по делам до конца месяца, и что я сама могу подписать все необходимые бумаги. Поскольку я разделяю склонность бабушки держать ситуацию под контролем, то и позволю себе усомниться, будто она полагала, что ее сын поступит в Вэлли-Фордж и займет там подобающее положение, если на заднице у него будет красоваться надпись крупными буквами: «Дай мне пинка, я – еврей».

Истории, которые он рассказывал мне о жизни в Вэлли-Фордж, касались «характеров», «типов» и мелких похождений. Эти истории, как я припоминаю теперь, были совершенно бесстрастны. Я слышала, как он, наподобие Холдена, оставил в метро фехтовальное снаряжение своей команды, и как они с другом по имени Билл Дикс удрали из казармы, чтобы позавтракать в городе. Те боль и страдание, о которых я прочла позднее в повести о пребывании Холдена в интернате, совершенно отсутствовали в историях, какие отец рассказывал мне (хотя, как я уже говорила, в то время, когда отец писал «Над пропастью во ржи», он признался одному своему другу, что работает над автобиографической повестью).

В той версии своего юношеского мира, какую представил передо мной отец, он знал, что хочет стать – знал, что станет– писателем. Его мать во всех этих историях выступала «хорошим другом», поддерживала сына во всех начинаниях, каковы бы они ни были. Его мать знала, что сын ее станет гением; как говорила Дорис, Санни с самого рождения считали «совершенством», «он никогда не бывал неправ». Время показало, что мать не ошибалась насчет его таланта; однако в тот год, когда он заканчивал среднюю школу, такая убежденность зиждилась скорее на вере, чем на разуме. Когда я росла, отец часто рассказывал мне, что его папаша на него давил, заставлял осваивать бизнес Дж. С. Хоффмана и К. по импорту из Польши ветчины и прочих деликатесов. Об этом всегда говорилось с обидой, с большей или меньшей долей насмешки: очередное доказательство дедушкиной глупости. Я всему верила безоговорочно.

Но когда я выросла и стала сама копаться в нашей семейной истории, то обнаружила, что дедушка вовсе не был круглым дураком, каким отец всегда его выставлял. Причин для беспокойства у него было в избытке. Я, конечно, понимаю: когда в отрочестве ты хочешь посвятить себя писательству, а папаша не внемлет ничему и настаивает на изучении семейного бизнеса, хотя бы в общих чертах, ты считаешь папашу круглым болваном. А больше всего раздражает то, что ты живешь дома, поскольку еще не можешь содержать себя, и это делает его еще большим болваном и «жандармом» в придачу – так описывал мне отец те чувства, какие мальчишкой испытывал к своему папаше, особенно когда дело касалось денег. Но большинство людей имеет обыкновение заглядывать вперед. Уверена, что дедушка ставил перед ним какие-нибудь абсолютно «дурацкие» вопросы: например, каким образом молодой человек, наполовину еврей, в недрах Депрессии и в разгар антисемитизма [38]38

С 1933-го по 1941-й год появилось более сотни антисемитских организаций, по сравнению с какими-то пятью за всю предыдущую историю Америки.

[Закрыть], без диплома колледжа, без профессии, без бизнеса собирается прокормить себя, не то что семью.

С экономической точки зрения то были скверные времена для тех, кого тетя назвала «ни рыба ни мясо». Вопреки мифу о том, что Америка неуклонно шла по пути прогресса, предоставляя все больше и больше возможностей своим гражданам, для евреев в двадцатые и тридцатые годы время повернуло вспять. В двадцатые годы, хотя евреи составляли 26 процентов населения Нью-Йорка, а также были самой образованной в городе национальной группой, 90 процентов рабочих мест в сфере интеллектуального труда предназначались для неевреев [39]39

В другом исследовании, где рассматривается двадцать семь тысяч рабочих мест, также говорится, что 90 процентов их досталось неевреям. Множились дискриминационные объявления в газетах о рабочих местах; число их было максимальным в 1927 году. Сфера коммунальных услуг, банки, страховые компании, издательства, инженерные и строительные фирмы, рекламные агентства, городские школы, основные промышленные корпорации, организации, ведающие искусством и музыкой; больницы, университеты и адвокатские конторы с порога отвергали соискателей-евреев. «Хамбл Ойл», «Эли Лилли» и «Вестерн Юнион», например, проводили официальную политику нулевого приема евреев па работу. (Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 89).

[Закрыть]. По мере того, как возможности устроиться в «христианском» мире для евреев сокращались, еврейские специалисты открывали еврейские фирмы, куда набирали в основном евреев, и обслуживали эти фирмы по большей части еврейское население. Крупные ссуды для открытия своего дела можно было получить от еврейских организаций, таких как еврейский «Банк Соединенных Штатов» и Еврейское общество займов. Однако для подавляющего большинства иммигрантов-евреев, принадлежавших к рабочей среде, источником помощи являлись общества, называемые ландсманшафтн(землячества). Эти стихийно возникавшие ассоциации объединяли иммигрантов, происходивших из одних и тех же европейских городов, и развивали активную деятельность в религиозной, социальной и культурной сферах, занимаясь также трудоустройством, оказывая финансовую поддержку и предоставляя помощь по болезни. В период наивысшего расцвета таких землячеств их насчитывалось более трех тысяч (в подавляющем большинстве стенограммы заседаний комитета на протяжении 1930-х годов все еще велись на идише). Ландсманшафтн предлагал своим членам дружескую поддержку на американской земле и определенный экономический стандарт – в тяжелые времена особенно остро ощущалась разница между голодом и полноценным питанием, лохмотьями и пристойной одеждой, бесприютностью и собственным домом [40]40

Думаю, трудно переоценить всю силу и глубину значения этого слова, ландсман, в его историческом контексте. Я читаю в воспоминаниях Джойс Мейнард, как во время первого ее приезда в Корниш, когда она впервые встретилась с моим отцом после длившейся несколько месяцев переписки, он взял ее за руку и сказал: «Мы – ландсманы, это истинная правда» – и не знаю, поняла ли она, насколько весомы эти слова.

[Закрыть].

У моего деда были веские причины настаивать, чтобы его сын отправился в хороший колледж и получил профессию врача, адвоката, бухгалтера, которая давала реальные возможности устроиться в жизни, или же занялся бы непосредственно семейным бизнесом [41]41

Все же его мнение по поводу того, что евреи в те времена имеют возможность получить профессию, довольно-таки устарело. Двери перед ними захлопывались. Например, с 1920-го по 1940-й год процент евреев в колледже врачей и хирургов Колумбийского университета снизился с 46 до 6 процентов. В CCNY процент выпускников евреев, принятых в медицинские учебные заведения, упал с 58 процентов до 15 процентов. Юридические учебные заведения подхватили инициативу. В 1935 году 25 процентов всех американских студентов-юристов были евреями; к 1946 году это число снизилось до 11 процентов. Когда в 1948 году в штате Нью-Йорк был принят закон, отменяющий налоговые льготы для отделенных от церкви колледжей и университетов, которые применяют расовые или религиозные критерии при отборе студентов, число студентов-евреев в медицинских учебных заведениях Ныо-Йорка возросло с 15 процентов в 1948 году до почти 50 процентов в 1955 году. (Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 158–160).

[Закрыть]. Я знаю, какие чувства испытывал мой отец по отношению к семейному бизнесу; он достаточно мне об этом рассказывал. Его реакция на высшее образование тоже была непредсказуемой – и тут уж никаких шуток, никаких забавных историй: любой разговор на тему «хорошего колледжа» превращался в минное поле. Да, он сам признавался, что «впадал в необъяснимый, неистовый гнев» при одном упоминании о Лиге плюща. Я, по правде говоря, думаю, что, касаясь этой темы, он проявлял большой педантизм, даже занудство; в детстве и отрочестве меня поражала несоразмерность такого злопыхательства – все равно, что иметь зуб, скажем, на столицы штатов – тем более, что обрушивался он не на колледжи вообще, даже не на «хорошие» или «престижные», а именно на Лигу плюща. Об Урсинусе, например (небольшом колледже, где он учился около года), отец вспоминал с любовью. И я перестала обращать внимание на выпады против «плющей», сочтя это одной из папиных идиосинкразий, больных мест, которыми природа его не обделила. Повинуясь здравому смыслу, я избегала при нем разговоров на эту тему – не станете же вы махать красной тряпкой перед быком.

Когда я наконец прочла рассказы отца, там было то же самое: эта подлая Лига плюща, оплот «пустозвонов», людей плоских, живущих в одном измерении, добивающихся успеха, нахальных и уверенных в себе, антиландсманов, гоев – таких, как Лейн Кутель, ухажер Фрэнни Гласс, или ничтожество Таппер, ее профессор по английской литературе: оба подрывают ее самоощущение, чувство своего места в мире и в конечном итоге угрожают ее душевному здоровью. Я была восхищена, когда узнала, что подобная реакция имела под собой реальные основания. История не всегда извиняет, но объясняет, включая в контекст. Оказывается, когда отец подрос и стал задумываться о выборе колледжа, самые откровенные, красноречивые, великолепные экземпляры той породы, которая всегда относилась к евреям так, как, по словам тетушки, «тогда было принято», были определенно с ног до головы увиты «плющами». Например, Фредерик Пол Кеппель [42]42

Фредерик Пол Кеппель, декан Коламбиа-Колледж, 1910–1918; Второй секретарь Министерства обороны, 1918–1919; Президент корпорации Карнеги, 1923–1942.

[Закрыть], декан Колумбийского университета, писал, что его беспокоит чрезмерное количество еврейских иммигрантов, из-за которых «социальная среда Колумбийского университета перестала привлекать студентов из хороших семей с утонченной культурой». Ректор Дартмута Эрнест Хопкинс [43]43

Эрнест Мартин Хопкинс, ректор Дартмутского колледжа, 1916–1945.

[Закрыть]говорил: «Если какой угодно колледж будет принимать студентов с ориентацией только на академическую успеваемость, там вскоре останутся одни евреи, а доля других сделается ничтожно малой» [44]44

Цит. по кн.: Векслер Г. Успевающий студент. Нью-Йорк: Джон Вайли и сыновья, 1977. С. 135. Также см.: Диннерштейн Л. Антисемитизм, глава 5 «Баррикады воздвигаются, возможности сужаются, 1919–1933».

[Закрыть]. И все же именно Гарвард, где число евреев среди студентов возросло от 6 процентов в 1908 году до 22 процентов в 1922 году, первым предложил решение «еврейской проблемы».

А. Лоуренс Лоуэлл [45]45

Аббот Лоуренс Лоуэлл, ректор Гарварда, 1909–1933.

[Закрыть], ректор Гарварда, установил квоты приема, чтобы снизить количество евреев в университете. Гарвард указал путь, и многие из самых престижных колледжей и университетов страны последовали его примеру и установили свои ограничения: на первый курс принималось от 3 до 16 процентов евреев, не больше [46]46

В их число входили Колумбия, Принстон, Исль, Дьюк, Ратжерс, Барнард, Адельфи, Корнелл, Джон Хопкинс, Нортвестерн, Пенн Стейт, Огайо Стейт, Вашингтон и Ли, а также университеты Цинциннати, Иллинойса, Канзаса, Миннесоты, Техаса и Вашингтона. В Нью-Йорке дискриминация существовала в кампусе Бронкса, но не на Вашингтон-сквер (Динерштейн Л. Антисемитизм, гл. 5).

[Закрыть].

В колледже Сары Лоуренс в Бронксвилле – в этот городок евреи не допускались вплоть до 1962 года, когда вмешалась Комиссия по правам человека штата Нью-Йорк – родителям будущих студентов задавали такой вопрос: «Приучена ли ваша дочь строго соблюдать воскресный день?» В Колумбийском университете нужно было указать вероисповедание; прежнюю фамилию родителей, если они ее меняли; место рождения отца и матери; полное девичье имя матери и занятие отца.

Как привыкли мы сейчас безраздельно полагаться на драгоценные слова: «без различия рас, вероисповеданий, цвета кожи и национального происхождения». А во времена моего отца столь же безраздельно полагались на то, что все эти факторы определяют, может ли человек быть допущен в квартиру, на работу, в колледж, в клуб, в ссудную кассу и так далее. Даже если еврей попадал в квоту и добивался приема в колледж, перед ним – или перед нею – вставал целый ряд дополнительных препятствий и барьеров, практически непреодолимых. Макс Лернер (выпускник 1923 года гуманитарного факультета Йельского университета) утверждал, что его и других однокурсников-евреев принципиально «держали в стороне» [47]47

Евреев не допускали в большинство клубов и братств.

[Закрыть]. Один современник писал, что во время общих собраний, например по поводу окончания курса или во время чаепитий дня факультета, «присутствие евреев и их родни уничтожает дух, который следует поддерживать, если мы не хотим, чтобы наше общество рухнуло».

Такие примеры антиеврейских настроений можно в изобилии, в бесчисленном количестве найти в статистических данных, в статьях, в речах, просто в разговорах тех дней. Но из всего, что я прочла, наиболее поразительным откровением для меня явились не цифры и не обвинительные речи, а то, что получалось, когда люди пытались сказать о евреях что-то хорошее. Например, сохранились рекомендательные письма, написанные профессорами студентов-историков Оскара Хэндлина, Берта Ловенберга и Дэниэла Бурстина: эти молодые люди претендовали на работу в сфере высшего образования. В письмах содержатся, в частности, такие фразы: «не обладает теми неприятными чертами, какие люди обычно связывают с его расой», «по характеру и уму…может встать вровень с самым белым из белых христиан, каких я только знаю», и «он – еврей, но не из тех, кого пытаешься избегать». Один профессор Чикагского университета написал о своем студенте: «он – одно из немногих лиц еврейского происхождения, кто не действует вам на нервы и в самом деле ведет себя как христианин, на вполне удовлетворительном уровне» [48]48

Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 88.

[Закрыть].

Кафедры английского языка и литературы, для которых отец приберегает самые едкие свои высказывания, и в реальной жизни, и в его книгах считали себя оплотом англосаксонской культуры и по этой причине менее прочих кафедр привечали евреев. Например, когда Макс Лернер сообщил преподавателю колледжа, с которым поддерживал хорошие отношения, что ему бы хотелось изучать в университете английский язык и литературу, тот возразил: «Макс, у тебя это не получится. Ты не сможешь преподавать литературу. У тебя нет шанса найти себе место в хорошем колледже. Ты – еврей». В 1939 году, когда мой отец по вечерам ходил на писательский семинар в Колумбийском университете, Лайонел Триллинг первым из евреев получил там постоянную должность преподавателя английского языка и литературы. Его жена, Диана Триллинг, позже писала: «Маловероятно, чтобы это предложение было бы сделано», если бы ее супруг носил фамилию деда по материнской линии, Коэн. Когда Триллинг занял должность ассистента, коллеги сплотились, прекратив обычные свары, и выразили надежду всей кафедры, что новый сотрудник не воспользуется возможностью, «вклинившись в наши ряды, проложить дорогу на английскую кафедру другим евреям» [49]49

Триллинг Д. Лайонел Триллинг, еврей в Колумбийском университете//Комментарии, 67 (март 1979). С. 44, 46.

[Закрыть].

Такой была атмосфера, когда мой отец окончил военную школу. Иен Гамильтон в блаженном неведении пишет об этом периоде жизни моего отца так, будто не возникало никаких трений, и речь шла единственно о выборе и вкусе:

«В этот момент представление Сэлинджера о карьере писателя связывалось с двумя ключевыми пунктами: Нью-Йорком и Голливудом. Такое представление относилось скорее к миру массовой культуры (фильмы, спектакли, многотиражные еженедельники, даже радио), чем к тому миру, который подразумевали под Литературой, скажем, издатели «Партизан Ревью» или большинство университетских преподавателей английской литературы. Частью волей случая, частью – по личной склонности путь Сэлинджера в литературу с самого начала пролегал скорее через метрополию, чем через университеты. И такой разрыв значил довольно много. Чтобы понять, насколько много, нужно всего лишь представить себе, какой была бы жизнь Сэлинджера в литературе, если бы он учился в Гарварде или Иеле. Так что, возможно, образование все-таки что-нибудь, да значит. Конечно же, он сделал бы совершенно другую карьеру, если бы отправил свои первые рассказы не в «Коллиерс», а в «Партизан Ревью» [50]50

Гамильтон И. В поисках Сэлинджера. С. 37.

[Закрыть].

Джером Дэвид Сэлинджер – ведущий профессор литературы в колледже Сары Лоуренс! Абсурд. Он, конечно, мог поменять имя, но оставалась маленькая проблема носа и смуглой кожи. В 1939 году он поступил на первый курс Нью-Йоркского университета. Весной, невзирая на возражения отца и тяжелую экономическую ситуацию, бросил колледж и нанялся на круизный пароход. Осенью, однако, дед настоял на своем, и отец отправился в Вену, очевидно, чтобы освоить семейный бизнес, а также, делая переводы для одного из партнеров Хоффмана, попрактиковаться в немецком и французском языках, которые учил в средней школе. В детстве я мало слышала об этом семейном бизнесе, разве как о шутке, какую с отцом сыграл глупый дед. А вот еврейская семья, в которой отец жил в Вене, – другое дело. Он этих людей полюбил [51]51

См.: Сэлинджер Дж. Д. Знакомая девчонка // Гуд Хаускипинг, 126 (февраль 1948). С. 37, 191–196.

[Закрыть]. Они его тоже. Отец часто рассказывал, что мать семейства обычно его называла Джеррила, и объяснял, что так на идише выражается теплое чувство. Меня бы, говорил он, звали Пеггила. Мне бы хотелось встретиться с этими людьми, но все они погибли в концентрационном лагере до моего рождения.

Австрия капитулировала перед Гитлером 12 марта 1938 года. Отец скорее всего уехал из Вены в феврале, но он не мог не видеть, как банды нацистов совершали налеты на еврейский квартал, где он жил той зимой. Мне он рассказывал только о любящей семье, не об ужасе происходящего.

Не знаю, чем отец занимался летом, но осенью 38-го года он поступил в Урсинус-колледж в Пенсильвании. Колледж был основан в 1869 году Немецкой протестантской церковью, и там в основном учились христиане, пенсильванские голландцы, принадлежавшие к среднему классу и жившие в окрестностях городка. Можете себе вообразить. Об Урсинусе и его непритязательности отец говорил только хорошее. Мне и в голову не пришло спросить, почему он проучился всего один семестр.

Весной 1939 года он записался на писательский семинар в Колумбийском университете: занятия там проходили вечером по пятницам, вел их Уит Барнетт, главный редактор журнала «Стори». Барнетт поддерживал молодого писателя и предоставил ему первую возможность опубликоваться. Его рассказ «Подростки», где показаны «дебютанты», «типы», приехавшие из колледжа на каникулы и попавшие на домашнюю вечеринку, появился в 1940 году, в мартовско-апрельском выпуске «Стори». Жить на гонорары было в то время смелой надеждой, но вовсе не несбыточной мечтой. Даже во время Депрессии развлечения окупались, и журналы, как говорил Брендан Джилл, платили за рассказы «по-королевски». Вот его слова: «Сейчас писателям трудно представить себе, как в тридцатые-сороковые годы журналы дрались за каждый рассказ; трудно также вообразить, сколько они платили». «Коллиерс», «Либерти» и «Сатэрдей ивнинг пост» платили около 2 долларов (25,5 долларов на нынешние деньги) за короткий рассказ.

Летом 1940 года отца не было в городе – он ездил на Кейп и в Канаду. Он написал подруге, Элизабет Мерри, подруге бывшего одноклассника, что начал работать над автобиографической повестью. Следующим летом он пристроил маленький, на страницу, рассказ под названием «Виноват, исправлюсь», о сыне бестолкового солдата, которым следует по стопам отца: рассказ появился в «Коллиерс» 12 июля. Затем в «Эсквайре» появилась «Душа несчастливой истории». «Нью-Йоркер» купил у него рассказ, где впервые появляется Холден Колфилд – «Небольшое восстание неподалеку от Мэдисон-авеню», но потом в редакции передумали и опубликовали рассказ только в 1945 году.

Следующий рассказ, появившийся в печати, был направлен в самое сердце нью-йоркского общества с его эксклюзивными, труднодоступными клубами, благотворительными балами и светской жизнью ВАСП. «Затянувшийся дебют Лоис Тэггет» появился в 1942 году, в сентябрьско-октябрьском выпуске журнала «Стори», вотчины Уита Барнетга. Почти тот же сюжет, тон, герои, что и в «Подростках», но все гораздо мрачнее. Нью-йоркскую дебютантку, дурочку, пустозвонку автор проводит через все круги ада, но в конце рассказа позволяет Лоис, очищенной от скверны, вступить в элитный клуб не-пустозвонов, сэлинджеровский ландсманшафтн. Это кажется полной перестановкой акцентов, перевернутым отражением реальных фактов антисемитской культуры тех дней, когда евреи, такие как Бурстин и Лернер, допускались в академическую среду, только «очистившись» от своего еврейства. Рассказ начинается так:

«Лоис Тэггет закончила школу мисс Хэскомб… и осенью ее родители решили, что настало ей время выйти в люди, атаковать то, что называется «светом». И они устроили прием для избранного круга, выпендрежную, на пятизначную сумму, вечеринку в отеле «Пьер», и если исключить какие-то ужасные простуды и то, что Фред-в-последнее-время-себя-неважно-чувствует, почти все из эксклюзивной публики явились…В ту зиму Лоис шелестела шелками по Манхэттену, стараясь показываться с самым фотогеничным из молодых людей, какие пьют виски с содой в апартаментах Бога-и-Уолтера Уинчелла в Сторк-клубе… Весной дядя Роджер согласился взять ее регистраторшей в один из своих офисов. То был первый год, когда дебютанткам полагалось Что-Нибудь Делать» [52]52

Перевод А. Миролюбовой.

[Закрыть].

Лоис Тэггет нарушила одну из личных «десяти заповедей» Сэлинджера – я без конца слышала, как отец повторял ее, пылая праведным гневом: «Не «балуйся» искусством». Я буквально сжималась от страха, читая, как Лоис совершает налет дилетантки на Колумбийский университет, записавшись от нечего делать на пару курсов. В реальной жизни отец доходил буквально до бешенства, просто терял дар речи, сталкиваясь с кем-нибудь, чаще всего женщиной, особенно из Лиги плюща, кто ради забавы слушал курс литературы или искусства. Приближаться к заповедным владениям без искуса, без подвижнического призвания – святотатство, профанация [53]53

Смотри также: «И эти губы, и глаза зеленые», перепечатанный в «Девяти рассказах»: « Ума! Да ты шутишь? Какой там у нее, к черту, ум! Она просто животное!.. Знаешь, кто у меня жена? Величайшая артистка, писательница, психоаналитик и вообще величайший гений во всем Нью-Йорке, только еще не проявившийся, не открытый и не признанный… О черт, до того смешно, прямо охота перерезать себе глотку. Мадам Бовари – вольнослушательница курсов при Колумбийском университете… Мадам Бовари – слушательница лекций на тему: «Что нам дает телевидение«…Ума захотел! Фу, помереть можно!»

[Закрыть].

Довольно неожиданно Лоис влюбляется в человека, не принадлежащего к ее кругу, «высокого красавца Билла Теддертона, пресс-агента». Молодые люди женятся: она – по любви, он – из-за денег.

Через несколько месяцев после свадьбы Билл Теддертон к своему изумлению обнаруживает, что влюбился в Лоис. После короткого периода супружеского счастья он вдруг прижигает ее сигаретой, продолжая глубоко любить; а через несколько недель, уже не любя, со всего размаху опускает ей на ногу клюшку для гольфа [55]55

Как маленький Симор, который бросает камень в красивую девочку, играющую на солнце (у нее на всю жизнь остается шрам), потому, что она «была чересчур хорошенькая». (Выше стропила, плотники).

[Закрыть]. Потом страстно, униженно молит позволить ему вернуться; он пойдет к психиатру, он сам не знал, что делает. Лоис разводится с ним.

В конечном итоге она выходит замуж за глуповатого, некрасивого парня, вхожего в самое лучшее общество. А через год или около того снова возникает опасность – в форме чрезмерной привязанности, когда она обнаруживает, что без памяти любит своего ребенка. Мы радуемся счастью малыша и его мамы, но сцену блаженства прерывает голос рассказчика, словно глас Божьего приговора: «Наконец-то она чего-то добилась». Ее долгий дебют подошел к концу, она выбралась из него невредимой, она перестала быть «пустозвонкой». «Кажется, все об этом прознали, – повествует рассказчик. – Женщины теперь вглядываются в лицо Лоис, не просто оглядывают ее тряпки… Это произошло за шесть месяцев до того, как юный Томас Тэггет Керфман как-то неловко закашлялся во сне, и ворсистое шерстяное одеяльце унесло его маленькую жизнь».

Высокую цену требует этот писатель от тех, кто входит в число его избранников, в элиту ландсманшафтн, куда нет доступа «пустозвонам»: ни деньги, ни происхождение, ни образование его не интересуют – героиня должна пожертвовать своим первенцем. Когда я читала этот рассказ, по спине ползли мурашки: словно холодная рука прошла сквозь преграду между вымыслом и реальностью и коснулась нашей семейной жизни. Я продолжала рыться в семейных историях, но со смутным ощущением надвигающейся беды. Будто бы я прочесываю лес, ищу заблудившихся там людей – и так же боюсь добиться успеха, найти безжизненные, изуродованные тела, как и потерпеть поражение и остаться в неведении относительно их судьбы.