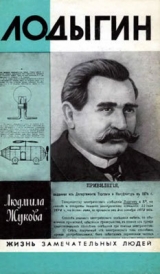

Текст книги "Лодыгин"

Автор книги: Людмила Жукова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)

«Русский человек в случаях важных, особенных, неподражаем и едва ли уступит кому бы то ни было, когда, например, нужно умереть в бою или когда нужна какая-нибудь громкая жертва. Но кто не признает и другой стороны медали: в обыкновенной жизни, как оказывается на деле, мы далеко не герои. У русского человека весьма часто не хватает силы воли покориться обстоятельствам, терпеливо переждать временную невзгоду в надежде на лучшие дни. Нередко самые даровитые люди впадают в уныние от первой неудачи, бросают все начатое. А между тем рядом с ним не обладающий особыми свойствами немец с неутомимым терпением, настойчивостью и трудом, при помощи твердой воли, добивается того, что он поставил себе задачею. Вот где кроется причина успеха иностранцев в России, а потому не подлежит сомнению, что в воспитании наших детей на первом плане должно стоять развитие воли». Необходимы «неусыпные наблюдения за слабыми детьми», с тем, «чтобы они выполняли до конца любую трудную работу», пока не приобретут привычку – принуждать себя и самое трудное дело будет казаться исполнимым».

Но иногда волю смешивают с упрямством! «Стремление побороть препятствие и достигнуть известного результата при помощи труда есть твердая воля. То же природное стремление, но клонящееся к тому, чтобы отделаться от великого труда, ведет к огрубелости, невежеству и называется упрямством». Воспитатель, «не парализуя инстинкта упрямства, должен дать ему правильное направление, которое поможет выработать из упрямого мальчика твердого и хорошего человека».

Долг педагога – «развивать в воспитанниках патриотизм, любовь к Родине и благородное чувство гражданской честности. Нельзя не сознаться, что в Русском обществе политические убеждения очень шатки, понятие же гражданской чести затуманено разного рода космополитическими теориями, и терпимость интересов – чуждых и даже враждебных национальностей – доведена до слабости…

…При индифферентности воспитания нескольких поколений, при стремлении подражать высшему обществу, при почти двадцатилетнем давлении антинациональных органов нашей литературы, понятие о патриотизме спуталось, и само слово «патриот» почти опошлилось».

Но, «воспитывая детей и развивая в них любовь к Отечеству и народную гордость, не следует вселять в них безумную самонадеянность и презрение к другим нациям»… Надо добиваться того, «чтобы они высоко держали свое национальное знамя, гордились бы своей русской народностью, радовались успехам Отечества и скорбели бы в невзгодах его, но вместе с тем умели бы уважать честь других народов».

Средствами к этому, по мысли воронежских педагогов, не может служить сухой перечень фактов истории и лозунгов: нужны живые рассказы об отечественной истории, подробное знакомство с биографиями великих людей.

«Многие у нас считают священной обязанностью жертвовать всем, даже жизнью, для пользы и славы Отечества на поле битвы. И в то же время не берегут казенного интереса, произвольно распоряжаясь средствами казны, как бы не сознавая, что подобными действиями они наносят ущерб тому же Отечеству».

«Воспитатель должен помнить о неблагоприятных условиях закрытых учебных заведений: с одной стороны, воспитанник не распоряжается собой и временем, приучается все делать по приказанию, не по собственной инициативе, оттого не может развиться в нем сознательного отношения к своим поступкам. С другой стороны, жизнь в открытую, жизнь напоказ, легко ведет за собой циническую откровенность, рано убивает детскую застенчивость и юношескую скромность, легко вызывает наклонность ко лжи, хитрости и фальшивости, приучает к официальной и эгоистической сдержанности в отношениях с людьми». Потому воспитатель должен «как можно проще, без неуместного менторства, относиться к распоряжениям воспитанниками своею собственностью, не допуская лишь злоупотреблений. А не имеющему ее – доставлять случай приобрести ее честными способами». (Эти слова напоминают случай с серебряной ложкой.)

«Воспитатель не может заменить отца и мать, но тоску ребенка по семье надо уважать и стремиться, чтобы из нее выработалось сознание сыновних обязанностей, такое светлое семейное чувство, которое не сушит, не томит, как тоска, но способствует хорошему правильному развитию… Чувство тоски улетучится, когда оно высказано». Воспитателям «надо вводить в свою семью» таких детей, вести переписку с их родителями.

И наконец, несколько страниц занимают мысли воронежских педагогов о наказаниях. Читая их, вспоминаешь все истории в Тамбовском и Воронежском корпусах, доложенные воспитательными комитетами Главному управлению военно-учебных заведений: «Лишение лакомого третьего блюда может подействовать только на малыша, но смешно для подростка»; напротив, снятие погон и замена зеленой куртки на серую заставит переживать 13»—14-летнего. Частое лишение двух блюд вредно развивающемуся организму, а стояние у барабана, вынесение фамилии на черную доску и изоляция в карцере переносятся по-разному и могут привести к результатам прямо противоположным – озлоблению, протесту.

Розги же, как считают авторы «Записки», применять можно в очень редких случаях, когда все меры уже приняты и когда воспитатель уверен, что «они ударят не столько по спине, сколько по самолюбию, и воспитанник исправится. До 12–13 лет розги – физическое наказание, «а позже – позорящее». «Иногда же одно ласковое слово может заменить любое наказание».

«Наказания должны иметь исключительно исправительный характер, а отнюдь не мстительный и не карательный, то есть наказывать можно тогда, когда заведение рассчитывает исправить воспитанника. Если заведение не имеет такой надежды, то ему ничего не остается более, как отказаться от воспитания».

Читая «Записку», чувствуешь, что педагоги Воронежского корпуса были знакомы с работами К. Ушинского, опубликованными в «Педагогическом сборнике», который получал Воронежский корпус. Сходство мыслей бросается в глаза. Эти взгляды стал исповедовать и взрослый Лодыгин.

«…у каждого ребенка потребность творчества есть одна из главных потребностей, – пишет 60-летний Александр Николаевич, мысля в унисон со своими воронежскими учителями. – Он посвящает удовлетворению ея все время, свободное от еды и сна. Отнимите у него свободу творчества, и он делается нервным, капризным, несчастным… Только благодаря необыкновенно искусно приспособленной системе обучения и воспитания… русских учебных заведений, он доводится в конце концов до полной потери этой потребности и даже способности…»

Известный изобретатель написал это, конечно, не о себе – он не потерял потребности к творчеству: именно в кадетские годы он думал над проектом летательного аппарата, проводил первые эксперименты на метеостанции и в физической лаборатории с моделями. Но, видимо, утратили ее учившиеся рядом с ним, и мог бы потерять он сам, если бы… Если бы не сбежал?

Изучение архива Главного управления военно-учебных заведений показывает, что в 1863–1864 годах кадет Александр Лодыгин, до того примерно успевающий, запускает учебу. Неизменные 11–12 баллов он получает лишь по математике, физике и истории. Остальные предметы – военные науки, закон божий, считающийся главным предметом, и французский – 7, а то и 6 баллов!

Уход любимых учителей, затем присылка в корпус вольнонаемного лаборанта физического кабинета, а значит, автоматическая отставка своего, доморощенного, Лодыгина, и, наконец, приход к директорской власти жестокого и сухого фон Винклера, оставившего кадета Лодыгина на второй год, – видимые причины нежелания Александра учиться. Но, вероятно, есть и невидимые…

Закончил корпус и переведен в Петербург, в Павловское военное училище, задушевный друг Сергей Кривенко, горячо ратовавший за «слияние с народом», за «черную работу» для дворян, что в неоплатном долгу перед народом, которому века по их воле был закрыт доступ к знаниям. А ему, Александру, еще быть в этих стенах?

Но, к счастью для Лодыгина, фон Винклер в конце 1865 года получает приказ Главного управления военно-учебных заведений о выпуске в армию юнкерами «слабоуспевающих и недисциплинированных кадетов». Александр Лодыгин попадает в это число. Осенью он поступает в распоряжение командира 2-й пехотной дивизии.

Через год он и его брат Иван, ушедший из военной гимназии по прошению отца, попадают в 71-й Белевский полк, стоявший в Тамбовской губернии, а затем, как отличившиеся по службе, они направляются на учебу в недавно созданное в Москве юнкерское пехотное училище. Снова обучение строю, тактике, снова летние лагеря, строительство укреплений. Живут они в Красных казармах (ныне Красноказарменная улица), увольнения редки; начальство обсуждает, можно или нет ходить юнкерам в театры и другие общественные заведения. Решают пока, что нельзя.

1869 год. В Москве – отголоски пропагандистской деятельности кружка Ишутина, затем проникновение из Петербурга идей чайковцев, распространяющих книги по естествознанию и особенно по социологии: Маркса, Лассаля, Пфейфера (о кооперациях), Флеровского и других. Чайковцы устраивают собеседования, чтения, лекции, создают читальни, библиотеки, кассы взаимопомощи, артели и потребительские товарищества. Молодежь живет небольшими квартирами – «коммунами», в которых идут бесконечные споры и толки о том, что делать дальше. Зреет мысль, что нужно идти в народ, нести ему знания, будить. Лодыгин пробует ответить на эти вопросы самостоятельно и пишет очерк о быте в бедном пансионе, о трагедиях молодых судеб. Педагоги училища прочат ему литературную карьеру, но он уже давно выбрал жизненную стезю.

…Сразу же после выхода из училища Лодыгина снова направляют в 71-й Белевский полк, и, получив по существующим правилам (3 года надо было отслужить после кадетского корпуса – до 1869 года включительно) право уйти в отставку, он делает это и едет в Тулу, где устраивается на Тульский оружейный завод… слесарем.

Этот шаг исследователями привычно объясняется денежными затруднениями молодого Лодыгина и желанием самому создать свой «летак», для чего нужно было изучить слесарное и кузнечное дело, но некоторые материалы указывают, кроме этих внешних, на одну тайную причину… Был в жизни Александра Николаевича коротенький период с лета 1865-го по осень 1865-го, который не вошел в его известную по архивам и печатным трудам военную биографию…

Он оказался в рядах нигилистов,о чем поведали нам воспоминания М. Слобожанина.

…Как-то вечером в вестибюле Павловского военного училища вПетербурге появился необычный для сих холодно-парадных стен посетитель – явно мастеровой – «в обычном костюм рабочего, достаточно грязный, нечесаный и немытый». Он опросил юнкера Сергея Кривенко. Тот вскоре вышел – в нарядном мундире павловца, – минуту недоуменно вглядывался в чумазого мастерового и… кинулся к нему навстречу: «Саша? Ты?»

Перед ним, высокий, статный, широкоплечий, стоял, улыбаясь, Александр Лодыгин. Весь его радостный вид словно говорил: «Ну что, брат? Ты все еще говоришь о «слиянии» с народом? А я – вот он я, только что «из самой гущи»!» Рукопожатие Александра было сильное и крепкое: он явно гордился своей жесткой мозолистой рукой.

Оказывается, он работал все лето поденщиком-молотобойцем на знаменитом Тульском оружейном заводе, изучал слесарное ремесло и собирается поработать еще и слесарем: «Это дело почетное, уважаемое среди народа».

А чумазый он оттого, что добирался до Северной Пальмиры то пешком, то на тормозах товарных вагонов – берег заработанные своим трудом деньги: пригодятся для учебы в Технологическом институте или университете и для постройки летательного аппарата.

В разгар их оживленной беседы в вестибюль вошел генерал Ванновский – начальник училища. «Генеральское сердце последнего не выдержало такого «неприличия», – пишет со слов Сергея Кривенко М. Слобожанин, – и он тут же начал отчитывать дерзкого нигилиста.

«– В каком вы виде? – набросился он на Лодыгина, – без галстука, в простых сапогах… Какой вы пример подаете моим юнкерам, я не потерплю… (И т. д. в том же роде).

Лодыгину после такой хозяйской любезности оставалось только уйти, что он и не замедлил сделать.

Сергей Николаевич, вынужденный, в силу военной дисциплины, молча перенести эту безобразную сцену, бросил в сторону Ванновского по уходу Лодыгина только одну короткую фразу:

– Это мой товарищ, – сказал он, но сказал, по-видимому, таким тоном, что Ванновский остановился.

– Кто такой этот ваш товарищ? – спросил он, глядя на бледное негодующее лицо своего подчиненного.

Сергей Николаевич объяснил, не преминув упомянуть, за что тот был удален из корпуса, и указал, что Лодыгин специально занимается электротехникой и прибыл в Петербург учиться.

Ванновский пришел в себя, и в нем заговорила человеческая струнка.

– Ступайте к нему, – сказал он, – и передайте, что я могу быть ему полезным.

– После случившегося Лодыгин не воспользуется вашей любезностью, – отвечал Сергей Николаевич.

– А вы все-таки ступайте и передайте ему то, что я сказал вам;.

– Но это бесполезно:..

– Прошу вас не рассуждать и делать то, что вам говорят. С ответом вы: явитесь ко мне на квартиру.

На имея права, ослушаться, Сергей Николаевич отправился к Лодыгину, и; так: как это было вечером, да он еще и позамешкался, то вернулся уже поздно – часов в 12. Ванновский еще не спал и при входе Сергея Николаевича нервно ходил взад и вперед по комнате.

– Ну что? – встретил он вошедшего.

– Как я уже говорил вашему превосходительству, Лодыгин не принял вашего предложения».

В этой сцене виден характер гордый, непреклонный, неуступчивый, хотя знавшие Лодыгина говорят о его отзывчивости, мягкости, доброте, но то с друзьями, единомышленниками.

Наверное, так же молча, как генерала Ванновского, выслушал он горькие упреки матери, гневную филиппику отца, услышавших о его решении пойти на завод рабочим.

Исходя из воспоминаний М. Слобожанина, первая попытка Лодыгина уйти на завод была не в 1869 году, как пишется во всех очерках (после выхода из армии в отставку), а летом 1865-го, то есть после выхода из корпуса, но до зачисления в полк: ведь Сергей Кривенко уже в начале лета 1867 года окончил Павловское училище и уехал из Петербурга на Тамбовщину, в Усмань, в 72-й Тульский полк, а через два месяца также ушел в отставку.

Первое бегство Лодыгина было, следовательно, непродолжительным: жизнь на дорогостоящих квартирах и учеба без всяких средств не получились. Проект летательного аппарата 18-летнего юноши никого всерьез не заинтересовал. Лодыгин вместе с 23 однокашниками идет в армию юнкером, уже проработав на заводе летом 1865 года, затем, как мы знаем, в Московское юнкерское училище и снова в полк. Только в 1869 году, уже 22-летним, уйдя окончательно в отставку, он приходит на Тульский оружейный завод вторично – учеником слесаря, затем слесарем.

Конечно, бедственное положение семьи могло сыграть роль в решении Александра Николаевича сделать удивительный для дворянина и воспитанника привилегированного военного учебного заведения шаг – пойти в рабочие.

Его отец Николай Иванович со своей общеизвестной честностью не мог нажить на казенных должностях капитала, а большая семья требовала немалых средств.

Принцип, который исповедовал отец: «Кто не работает, тот не ест, а работать надо честно», конечно, сыграл большую роль в становлении характера сына и его мировоззрения.

Найденные в Липецком областном архиве дела мирового посредника Н. И. Лодыгина свидетельствуют, что с 1864 по 1867 год сам Николай Иванович много живал для удобства службы в Липецке (тут же жили и его родственники – семья Дмитрия Петровича Лодыгина), а Варвара Александровна – зимой в Воронеже, где снимала квартиру, летом – в сельце Незабвенном, последнем и единственном имении Лодыгиных. На две семьи жить не просто.

«Я 18 лет посредником и действую по 5 уездам, – пишет Николай Иванович в одном письме, – и хотя вижу только трения, согласовал и размежевал более 300 дач…»

Другой бы на этой должности как разбогател! 300 конфликтных дел по земельному размежеванию!

А Николай Иванович ни друзьям, ни родственникам не давал поблажек.

Интересная переписка сохранилась в Липецком архиве между ним и его родственником А. Е. Посельским.

«Многоуважаемый дядюшка Николай Иванович! Сколько лет не виделись, хотя вместе на одной скамейке учились и в одной комнате спали в Вашем же доме. Помню и теперь, как каждое утро являлись к покойной бабушке, к Вашей матушке, и как нас забавлял Николай Никифорович Моринг, а теперь мы стали уже полустариками!»

Посельский, тонко взывая к родственным чувствам, просит Николая Ивановича пересмотреть дело по размежеванию земельных дач возле сельца Губина, не обойдя при том жены его, Нечаевой.

Неподкупный Лодыгин отвечает суровой отповедью: «Дача ваша специально размежевана, и это межевание обжаловано в законный срок, следовательно, перемежевывать ваш общий нечаевский участок вы не имеете права требовать, а я – исполнить ваше требование».

Но для теплых чувств в сердце сурового посредника, конечно же, есть уголок: «Вы правы, может быть, в отношении себя, что Вы полустарик, а я уже вовсе старик и очень слаб здоровьем; желал бы Вас увидеть…»

Совершенно больным он перевелся в город Тамбов и купил двухэтажный дом на Теплой (ныне Лермонтовской) улице – второй от реки.

Аттестат за номером 5119, найденный в Тамбовском архиве, дополняет биографию Николая Ивановича: «С 1867 г. был смотрителем богоугодных заведений при Тамбовской губернской земской управе. 29 августа 1867 года переименован в чин коллежского регистратора» (самый младший гражданский чин 14-го класса, наиболее известный тем, что его получали обычно представители низшего разряда чиновников – станционные смотрители и т. п.).

Видимо, в должности, на которой процветал гоголевский Земляника, нечего было делать честному человеку. Прослуживши всего год, Николай Иванович запросил отставку, несмотря на тяжелое материальное положение семьи, о чем свидетельствует аттестат: «Имения родового не имеет, а благоприобретенного – при сельце Незабвенном 151 десятину ненаселенной земли…» (около 164 га). Предназначались они в приданое дочерям.

Правительствующий сенат удовлетворил прошение об отставке, наградив коллежского регистратора Лодыгина орденом св. Анны III степени за беспорочную долговременную службу мировым посредником, безназначения пенсии (да и не помянул о ней в прошении Лодыгин – горд, был).

Семья Лодыгиных осталась без средств. Землю в Незабвенном пришлось продать, дом на Теплой в Тамбове заложить, а Ивана забрать из Воронежской гимназии.

Старший, Александр, искал своих путей в жизни.

Терпигорев-Атава с горечью описывал в «Оскудении» сынков тамбовских дворян, шедших в эти годы в прихвостни к богатым промышленникам, на содержание к знатным дамам, ринувшихся в аферы и спекуляции…

Александр Лодыгин выбрал свой путь тернистый, но честный.

…Он покидал родительский дом с тяжелым предчувствием – отец был совсем, плох. В ноябре 1871 года, когда Александр был во Франции и русские газеты вслед за «Голосом» перепечатывали рассказ о его приключениях, Николай Иванович умер.

Весть о смерти отца дошла до Александра Лодыгина с опозданием – уже зимой, повозвращении в Россию. Тут он узнал и о том, что Николай Иванович, разочаровавшись в людях своего сословия, так и не приписал: к дворянству последних трех детей – Николая, Елену и Клеопатру.

Этот своеобразный саботаж мужа не пришелся по душе Варваре Александровне.

Через год, в декабре 1872 года, вдова поручика Лодыгина подала прошение императору Александру III, посетовав на то, что дети ее до сих пор еще в родословную книгу тамбовского дворянства не внесены, а посему просила она «повелеть их внесть». (Как ни странно, но это было как раз в те дни, когда Александр Лодыгин, решившись осветить Россию электрическим светом, создал акционерное общество, для чего должен был приписаться к купцам 1-й гильдии.)

После смерти отца семья Лодыгиных вступает в черную полосу. Смерть уносит мать. Одна за другим умирают сестры и братья Александра. Косит их чахотка – болезнь обездоленных.

Младший брат Николай только порадовал тем, что смог устроиться на скромную, но с твердым жалованьем, должность чиновника акцизного ведомства в городе Темникове на Тамбовщине, как тут же сообщил, что; доктора нашли у него болезнь легких…

К этому времени у Николая было две дочки – двухлетняя Вера и годовалая Лиза. Мать их – Софья Алексеевна, из семьи мещан Потехиных, не принесла наследства и после смерти мужа осталась без средств.

Судебный пристав, засвидетельствовав смерть двадцатисемилетнего Николая Лодыгина от чахотки, не нашел в доме денег даже на гербовые марки к прошению вдовы о помощи и определении девонек в Сиротский Николаевский институт на казенный счет. А сама Софья устроилась в Александровский институт благородных девиц закройщицей.

B делах Тамбовского и Липецкого архивов не встречается с того времени упоминаний о когда-то многочисленной семье Лодыгиных.

…Александр Николаевич мог надеяться только на свои руки, а они его уже выручали дважды – в 65-м году и в 69-м, когда он работал молотобойцем, а после слесарем на Тульском оружейном заводе.

В Туле оружейник– главный человек, хотя заводов в ней полторы сотни – и гармоники выпускают, новые, хроматические, изобретение туляка Белобородова, и самовары, и скобяной товар.

Из 10 тысяч рабочих Тулы 90 процентов металлистов. Тульский оружейный завод недавно стал казенным, потешу платить стали побольше, чем на частных. А значит, и желающих на нем работать предостаточно, и начальство отбирает наиболее «умелых и благонадежных», как сказано в циркуляре.

На новых особых станках делают малокалиберную винтовку Бердана. Слесари в почете. Да стать ими не просто, хотя рвутся многие. Хилое поколение выросло в Туле на скудных харчах – из призыва этих лет «во солдаты» больше половины признаются негодными. Чахотка у каждою второго. Голова-то хорошая, а вот силушки нет.

Потому в кузнецы и подручные к ним берут любого, кто покрепче, не спрашивая документов, Берут и здоровяка Александра Лодыгина, там более что навыки к кузнечному делу есть.

Только засветлеет – потянется люд к оружейному со всех сторон – со Штыковой и Ствольной, с Курковой и Дульной, Замочной и Пороховой… Названия-то какие!

А спать мастеровые люди ложатся рано – и выспаться надо, и больно уж невесело в городе – кромешные поземки, ни одного фонаря на окраинах и в слободках, и грязь непролазная. Куда пойдешь?

«Страшную картину жизни обглоданного мастерового народа» описал Глеб Иванович Успенский в книге «Нравы Растеряевой улицы».

А правителей тульских зло высмеял Салтыков-Щедрин в «Истории одного города». С 1866 по 1867 год он служил здесь председателем Казенной палаты. В градоправителе Брудастом (Органчике) туляки скоро узнали своего губернатора Шидловского, известного многими «подвигами», – так, по его воле полицейские обирали народ, вымогая дань, половина которой шла губернатору.

Весной 1868 года по Туле кто-то пустил такое анонимное письмо: «Ну, Шидловский! Наконец приходит время рассчитаться за твои извергские, бесчеловечные деяния и злодейские поступки. Вот когда вздохнут бедняки, ограбленные тобою, которые с малолетними детьми проклинают тебя, сидя в холодных избах, без куска хлеба…

…За все это готовится тебе позорная смерть!»

Предполагается, что письмо могло выйти из кружка С. Г. Нечаева, организатора тайного общества «Народной расправы»; применявшего тактику мистификаций, запугивания и террора. Того Нечаева, что послужил для Достоевского прототипом Петра Верховенского в романе «Бесы».

В сентябре 1869 года Нечаев вернулся из Франции с мандатом «Русского отдела всемирного революционного союза», подписанным М. Бакуниным, и с «Катехизисом революционера», составленным Бакуниным, текст которого столь резко высмеял Маркс. «Наше дело – страшное, полное и повсеместное разрушение», – провозглашал «Катехизис».

Нечаев, Бакунин и их сподвижникив это время обращают особое внимание на тульских оружейников. На завод пытается прорваться член Всемирного революционного союза Нечаев. В Туле появляются прокламации, призывающие к возмущению различные слои населения, среди них даже «К русскому дворянству»: «Благородное Российское дворянство! Наступила пора, когда мы снова должны выступить с открытым забралом пред изумленными глазами немецкой безродной челяди, которая с конца прошлого столетия теснилась около престола… Она марала его холопским служением этому ничтожному потомку Голштинского князька, случайно попавшего в российские венценосцы…

…Мы отстранены от участия в управлении… Мы попраны, унижены, поруганы…»

Нечаеву, который сам «ненавидел купцов не менее чем бар», по словам историка Б. Козьмина, это не мешало назначать специальных лиц для пропаганды среди купечества (например, А. К. Кузнецова, члена нечаевской организации «Народная расправа») и «усердно распространять в ноябре 1869 г. прокламацию, адресованную этим барам».

Нечаев уверял сподвижников, посетив не раз Тулу, что на Тульском оружейном заводе им создана крепкая боевая дружина, готовая выступить по первому его слову. Здесь же он надеялся запастись оружием для восставших.

Жестокое убийство «Народной расправой» студента Иванова по голословному обвинению в шпионаже и раскрытие многих мистификаций Нечаева оттолкнули от него революционную молодежь, а в истории революционно-демократического движения России «нечаевщина» стала нарицательной.

Неизвестно, был ли Александр Николаевич, именно в этот период работавший на Тульском оружейном, нечаевцем, но зато есть точные сведения, что в самом скором времени он вступил в лагерь народников.

Народники же в начале 70-х годов очень надеются на удачу в пропаганде тульских мастеровых. Знаменитый Степняк-Кравчинский в 1874 году основывает под Тулой слесарную мастерскую, а бывший студент Технологического института Злобин и некто под вымышленной фамилией – Петр Сидоренко поселяется в Чулкове, держат явку, куда наведываются товарищи по борьбе.

Жандармы, выследив владимирских народников, прослеживают их связь с тульскими. Затевается шумный «процесс 50-ти», на котором со знаменитой речью выступает Петр Алексеев.

Здесь, в Туле, в начале 80-х годов работала подпольная типография, организованная Богоразом, Коганом и Обуховой, здесь ходили по рукам «Листки «Народной Воли», многие статьи для которых с призывом к революции писал Сергей Кривенко.

Второй товарищ Лодыгина – Сергей Терпигорев – в начале 70-х годов пишет очерки для легальной прессы, в которых он «с огорчительной для дворянской публики откровенностью» рассказал, какими способами – зачастую неприглядными, нечистоплотными – стремились вылезти из бедности тамбовские дворяне, разорившиеся после реформы 1861 года.

«Беспощадный и ревностный летописец эпохи всероссийского оскудения», по его собственному признанию, «не дал и не мог дать впоследствии ни одного очерка, где бы такой оскуделый герой… в труде бы искал для себя выхода, за что получил немало упреков и в печати, и от знакомых на словах».

Вот как объяснял это сам С. Терпигорев-Атава: «Я не мог этого сделать, потому что я не знал и до сих пор не знаю почти ни одного такого примера, а писать об исключениях… я не хотел». Почему не хотел – Атава не объясняет.

Лодыгин как раз и был таким исключением, о котором, громя бесчестных дворянских сынков – приспособленцев, лизоблюдов, сутенеров, мошенников, – Терпигорев-Атава ничего не сказал.

Имя Терпигорева-Атавыпрогремело еще в 1867 году, когда двадцатишестилетний журналист, будучи на родной Тамбовщине, раскрыл грязные махинации строителей Козловско-Рязанской железной дороги – свежеиспеченных баронов фон Дервиза и фон Мекка. «Фоны» сознательно задержали отправку хлеба, пожертвованного тамбовцами голодающему Поволжью. После фельетона С. Терпигорева в «Голосе» агентство баронов закрыли, те, уязвленные, подали в суд, не пожалели взяток. Но Краевский, редактор «Голоса», и Терпигорев предъявили столь веские обвинения, подтвержденные письмом жителей города Козлова (ныне Мичуринска), что «фоны» потерпели сокрушительное поражение. Пера Терпигорева стали бояться.

Да и как было не бояться, когда во всех бедах, свалившихся на «побитое морозом реформы 19 февраля» дворянское сословие, он обвинял его же, сурово напоминал о разбазаривании полутора миллиардов рублей выкупных за землю, а мечты дворян о возврате к старым «праздным» временам во всеуслышание называл «бредом сивой кобылы».

Вывод из всего наследия Терпигорева – «Мы, дворяне, сами виноваты, и никто, кроме нас самих, нам не поможет».

Так беспощадно обличал свое сословие только Салтыков-Щедрин, добрый товарищ Терпигорева.

Позже, когда вышел страстный роман «Оскудение» под псевдонимом Атава, многим показалось, что автором этой язвительной сатиры мог быть только Салтыков-Щедрин, а журнал «Будильник» всерьез приписал ему этот роман, что очень расстраивало истинного автора.

…Родился Терпигорев в селе Никольском Усманского уезда, где до конца дней прожили его родители, хорошо знавшие Николая Ивановича Лодыгина, мирового посредника по их уезду. Поскольку Сергей Терпигорев был старше Александра Лодыгина на 6 лет и учился в Тамбовской гимназии, а не в кадетском корпусе, то сближение их произошло только в Петербурге, когда Сергей Николаевич был уже известным журналистом, Александр Николаевич – никому не известным изобретателем.

Фельетоны Терпигорева то о тамбовском губернаторе – «цнинском воеводе Дурандасе», то о темном быте цнинских обывателей вызывали столько нападок на автора и столь мало давали средств к существованию, что Сергей Николаевич, «умный, со сметкой мужик», по словам Лескова, увлекшись идеями Лодыгина, приискав денежных сотоварищей, пытался помочь первым изобретениям земляка дать жизнь. Ходили слухи, что на одном из изобретений они даже «нажили большие деньги», как пишет Л. Быков в биографическом очерке. Но то именно слухи.

Все немногочисленные авторы воспоминаний о Терпигореве сходятся на том, что никто не знает, чем на самом деле занимался Сергей Николаевич с конца шестидесятых по начало восьмидесятых годов. Он даже место своего жительства в Петербурге скрывал от редакционных работников и как-то обронил, что «тогда», то есть в молодости, еле «ускользнул от тюрьмы или ссылки».

Для современных исследователей жизни и творчества Терпигорева эта страница также осталась тайной. Но ведь именно на 70-е годы приходится его крепкая дружба с Лодыгиным и Кривенко, и именно об этих годах так же скудны, противоречивы и таинственны сведения о Лодыгине.

Сам же Александр Николаевич рассказал об этой поре своей жизни лишь в 1913 году историку авиации А. Родных для статьи в журнале «Нива».