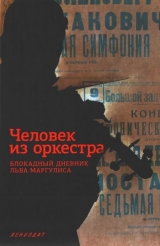

Текст книги "Человек из оркестра"

Автор книги: Лев Маргулис

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)

На одной из скрипичных партий, помимо даты и места исполнений, указан даже хронометраж каждой части:

9 VIII 1942 г. Филармония.

12 VIII 1942 г. Дом Флота. I ч. 30 м., II ч. 8 м. 30 с, III ч. 24 м. 30 с, IV ч. 19 м.

13 VIII 1942 г. съемка для кинохроники.

Продолжим этот ряд по записи Е. Л. Шаха (партия первого гобоя):

На партии первого тромбона в конце первой части помечено:

В других партиях проставлены и иные даты – видимо, некоторых репетиций: это 31 июля, 2 и 6 августа. На библиотечном формуляре (он тоже сохранился) помечено, что 27 июля нотный материал симфонии получила библиотекарь оркестра О. О. Шемякина. Днем ранее она взяла партии дополнительной группы духовых инструментов. Очевидно, что к концу июля весь нотный материал был готов и началась систематическая работа дирижера со всем оркестром.

В партии первого фагота зафиксировано: «По этим нотам в блокаду играл Медведев». Таких прямых, «лобовых» высказываний больше нет. Обычно музыканты находили более скромную форму. Например, в конце партии фортепиано: «1-й раз в Ленинграде 9 VIII 1942 г. Филармония. Дирижер К. Элиасберг, партию ф-п. Н. Бронникова». Или – в партии второго гобоя: «В первый раз в г. Ленинграде в зале Гос. Филармонии 9 VIII 42 г. К. Матус». В конце партии первой валторны: «Н. Дульский. Ленинград, 9 VIII 42 в первый раз». В партии первой трубы (в начале второй части): «Симфония исполнялась впервые в Ленинграде 9-го августа 1942 г. оркестром Радиокомитета под упр. Элиасберга в Филармонии. Чудненко Д. Ф.». Он же проставил на обложке даты четырех первых исполнений. В конце партии имеется его пометка: «Чудненко Д. Ф. Ленинград. Радио. 1942. 6-го августа». На некоторых партиях видны пометки «Б. С.» и «Г. Ф»: эти партии переписывали Б. В. Савельев и Г. Ф. Фесечко.

Особый интерес представляют страницы, на которых сделаны рисунки. В ходе репетиций у оркестрантов, как это всегда бывает, возникали свободные минуты: или композитор не занял в данный момент какую-то группу инструментов, или дирижер попросил их помолчать, отрабатывая сложное место с другой группой. Наконец, всегда имеются минуты ожидания перед началом работы, затем общие перерывы. В такие моменты у некоторых музыкантов появлялся в руках карандаш и на бумагу ложились то торопливые штрихи, то даже достаточно четкие рисунки. Всего их около десяти. И связаны они в основном с музыкой Шостаковича, с обликом дирижера и коллег-оркестрантов. До сих пор не были известны какие-либо изобразительные отклики ленинградцев на Седьмую симфонию, сделанные не post factum, а в дни войны, и тем более в дни, непосредственно примыкавшие к знаменитой премьере, что делает эти документы уникальными.

Больше всего рисунков на партиях виолончелей. На некоторых изображены фашисты. Один из них – толстый, перехваченный ремнями, в надвинутой на лоб форменной фуражке (напоминает Геринга в изображении карикатуристов) – шагает, подняв руку в фашистском приветствии. Другой прорисован тщательно. Он в очках и фуражке, у него худое, удлиненное лицо, тонкая вытянутая шея. Здесь же марширует, высоко задирая ногу, какой-то молодой вояка в каске и с длинной саблей в руке. Конечно, перед нами иллюстрации к знаменитому эпизоду вражеского нашествия в первой части симфонии.

Несколько рисунков изображают птиц и зверей.

Наиболее ценен рисунок на партии третьей трубы: он изображает дирижирующего Элиасберга. Перед нами истощенный, физически слабый человек. Он ведет репетицию сидя, его движения экономны, руки – в низкой позиции. Лицо осунувшееся, его черты заострены, вокруг рта образовались складки. Тем не менее чувствуется волевое напряжение дирижера. Он весь собран, на исполнителей устремлен сосредоточенный, может быть немного скептический, взгляд: музыкант строго контролирует слухом идущий навстречу звуковой поток.

Можно высказать предположение об авторе рисунка. На этой же партии несколько раз изображен вензель, объединяющий две латинские буквы – E и W, то есть в русском варианте E и B. Из трубачей, исполнявших симфонию, они подходят лишь одному – В. П. Елисееву. Во всем же остальном оркестре эти инициалы находим еще только у одного музыканта – альтиста В. А. Елизарова, но трудно себе представить, что он имел отношение к партиям труб. Очевидно, именно благодаря Елисееву сейчас можно увидеть мгновение прошлого: Элиасберг готовит блокадную премьеру Седьмой симфонии Шостаковича. Стараясь утвердиться в своем мнении, я спросил у трубача В. С. Марголина – коллеги Елисеева, – рисовал ли тот. И услышал в ответ недоуменное: «Рисовал? Нет!.. Разве что какие-нибудь фигурки на нотах…»[66]66

Строго говоря, Виктору Елисееву следовало объединить в монограмме буквы E и V (Victor), но можно допустить, что он этого не знал.

[Закрыть]

После громкой премьеры прошло три месяца, и вновь оркестр стал одним из героев дня. 8 ноября возобновил спектакли вновь сложившийся оперный коллектив (его составили оставшиеся в городе артисты Кировского, Малого оперного и других театров). Ансамбль исполнителей-вокалистов был готов и ранее, но дело упиралось в оркестровое сопровождение. Организовать еще один симфонический оркестр было невозможно – отсутствовали музыканты необходимых специальностей. Управление по делам искусств решило использовать оркестр Радиокомитета.

Элиасберг не хотел взваливать на плечи коллектива (и свои собственные) еще одну нагрузку, тем более что в области оперного театра опыта не имел. Но пришлось подчиниться. Первой в репертуаре стала опера «Евгений Онегин», затем – «Пиковая дама» П. И. Чайковского. Несколько спектаклей подготовила балетная труппа.

ПОСЛЕ СЕДЬМОЙ

Большой симфонический оркестр продолжал жить насыщенной творческой жизнью. Расширялся его репертуар, концерты становились разнообразнее. Сказывался профессиональный рост коллектива, сказывались также изменения, происходившие в среде слушателей. Их стало меньше: одни, страшась новой блокадной зимы, эвакуировались, другим теперь еще тяжелее было преодолевать путь в Филармонию, и они ограничивались радиотрансляцией (передачи из студий и из концертных залов осуществлялись регулярно, и их слышал весь город). Привлекательными были необычные программы – либо с участием всесоюзно известных солистов, либо включавшие редко исполнявшиеся произведения.

Как это ни странно выглядит, уже с конца 1942 года в осажденный Ленинград начали прилетать артисты с Большой земли. Им хотелось приобщиться к атмосфере города, который становился легендой. Многие еще с довоенных пор любили особого, ленинградского слушателя, у кого-то здесь оставались родные, близкие. Имели значение и повышенные гонорары. Приезжавшие на гастроли исполнители могли по достоинству оценить мастерство ставшего знаменитым ленинградского оркестра.

Также с конца 1942 года в репертуар оркестра начали входить масштабные произведения торжественно-праздничного характера. В войне наметился перелом, в январе 43-го были одержаны первые победы под Ленинградом. В праздничных откликах на события оркестр занял ведущее положение. Его мощный голос, усиленный в необходимых случаях музыкантами военных ансамблей, а иногда дополненный хором, звучал грандиозно, производил неотразимое впечатление на руководителей всех рангов, вызывал яркие эмоции у «рядовых» слушателей.

Однако блокадных будней было значительно больше, чем праздников. Ленинградцы продолжали умирать от голода. Налеты авиации и – особенно – обстрелы вражеской артиллерии оставались частью повседневности. Реальной была и угроза штурма города.

Возвышенное и приземленное, прекрасное и страшное сплеталось и в жизни горожан, и в судьбе музыкантов оркестра. В качестве примера далее приведены выдержки из сохранившихся материалов.

Из приказа председателя Радиокомитета

21 августа 1942 г.Для выполнения оборонного задания приказываю: всем трудоспособным сотрудникам Радиокомитета и Дома радио в течение трех дней (до 25 августа) заготовить по 50 кирпичей каждому.

Радиокомитет – в Управление по учету

и выдаче продуктовых и промтоварных карточек

31 августа 1942 г.В связи с новыми директивами о снабжении артистов Ленинградский Радиокомитет просит Вас распорядиться о выдаче карточек 1-й категории следующим группам артистов радиовещания. 1. Артистам Большого симфонического оркестра. <…>

ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Оп. 2. Д. 353. Л. 93;далее в ссылках на этот фонд указывается лишь номер дела.

Председатель Ленрадиокомитета —

секретарю Смольнинского райкома ВКП(Б)

28 октября 1942 г.Прошу Вас распорядиться о предоставлении пропуска в баню Вашего района следующим работникам радиокомитета… <…>

Д. 353. Л. 177;среди перечисленных далее четырнадцати руководящих сотрудников – К. И. Элиасберг.

Председатель Ленрадиокомитета —

зам. председателя Исполкома Ленгорсовета

29 октября 1942 г.Ленинградский радиокомитет просит Вас оказать содействие в приобретении руководящими работниками радиовещания необходимой им одежды и обуви…

Д. 353. Л. 179;среди вошедших в список восьми руководящих сотрудников – К. И. Элиасберг – для него просили «дамское зимнее пальто, мужской шерстяной джемпер и костюм мужской»; вещи приобретались по специальным талонам.

1 декабря 1942 года. В Филармонии прошел симфонический концерт героико-патриотического настроя. Оркестр Радиокомитета исполнил Пятую симфонию Бетховена, Торжественную увертюру «1812 год» Чайковского (при участии духового оркестра погранвойск, капельмейстер Н. Маслов), в его сопровождении прозвучали ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин» Глинки (солист А. Атлантов)[68]68

Первоначальное, авторское название оперы – «Жизнь за царя». А. Атлантов – отец ныне знаменитого певца Владимира Атлантова.

[Закрыть] и ария Иоанны [Жанны д’Арк] из оперы «Орлеанская дева» Чайковского (пела Н. Вельтер). Дирижировал К. Элиасберг. Концерт транслировался. На архитектора С. Пермута огромное впечатление произвела увертюра «1812 год». Он описал в дневнике ее развитие и закончил словами: «Изумительная, за душу берущая музыкальная картина»[69]69

Музыка в дни блокады. С. 258.

[Закрыть].

13 декабря 1942 года. Увертюра «1812 год» прочно вошла в репертуар оркестра. Ее третье исполнение состоялось на так называемом «правительственном» концерте в Смольном. Симфонический оркестр под управлением К. Элиасберга исполнил увертюру к опере «Вильгельм Телль» Россини, затем при участии солистов прозвучали фрагменты из оперы «Иван Сусанин» (пели А. Атлантов и Г. Скопа-Родионова), ария Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин» (солист И. Нечаев), 1-я часть его же концерта для скрипки с оркестром (Г. Баринова), ряд других сочинений. Увертюра «1812 год» завершила концерт (на этот раз оркестру Радиокомитета помогал Образцовый духовой оркестр Ленинградского военного округа, капельмейстер М. Васильев). Певцы, участвовавшие в этом концерте, были хорошо знакомы ленинградцам, многократно выступали на открытых концертах и по радио. Скрипачка Баринова была для них новым исполнителем. Вместе с виолончелистом С. Кнушевицким она прилетела из Москвы, положив начало гастролям столичных артистов[70]70

В осажденном Ленинграде жила и работала мать Бариновой – пианистка М. Н. Баринова.

[Закрыть].

Увертюрой «1812 год» оркестр отметил долгожданный прорыв блокады, исполнил в эти дни (18 и 19 января 1943 года) много другой праздничной музыки. Однако приходилось помнить, что враг оставался у стен города, что в немецких укреплениях удалось пробить лишь узкий коридор, и снабжение города было по-прежнему затруднено.

Приказ председателя Ленрадиокомитета

12 ноября 1942 г.Топку печей производить один раз в сутки. <…> Предупреждаю, что нарушение режима топки печей будет рассматриваться как незаконное расходование топлива, и виновные будут привлекаться к ответственности.

Председатель Ленрадиокомитета —

зам. председателя Ленсовета

27 января 1943 г.Ленинградский радиокомитет испытывает серьезные затруднения с топливом, причем в ближайшие дни радиовещание может быть поставлено под угрозу срыва. <…> В настоящее время дров в Радиокомитете нет. Райтоп предоставляет Радиокомитету неразобранные дома. Но у нас нет чернорабочих, необходимых для сломки домов, а использовать редакционный аппарат, артистов и техников означает подрывать качество работы радиовещания, так как объем его увеличен по сравнению с довоенным вдвое, а количество работников уменьшилось на 40 %. Прошу Вас срочно разрешить Радиокомитету получать дрова готовыми, то есть со складов, или предоставить Радиокомитету рабочую силу… <…>

Д. 859. Л. 27.

Январь 1943 г.Типовое извещение: «Извещен, что за включение электронагревательных приборов <…> буду отдан под суд».

Д. 848. Л. 3; документ с подписями сотрудников.

21 мая 1943 г.Приказ «О мероприятиях по приведению и содержанию в надлежащем порядке запасной студии, бомбогазоубежищ и подвалов в Радиокомитете».

В 1943 году особенно усилились артиллерийские обстрелы. В записях Элиасберга появляются указания на задержки, переносы, отмены спектаклей и концертов. Назначенный в Филармонии большой первомайский концерт (его главным номером была увертюра «1812 год») пришлось отложить – в здание попал снаряд. Не везло слушателям оперы «Евгений Онегин»: разного рода помехи (воздушные тревоги и обстрелы) отмечены Элиасбергом несколько раз.

Трагический случай произошел 8 августа. На Невском проспекте близ Радиокомитета, у Театра Комедии (там работали оперная и драматическая труппы), разорвалось несколько снарядов. Рабочему сцены театра оторвало руку, погибла оператор фонотеки Радио семнадцатилетняя Галина Яргина. Сохранилась просьба Радиокомитета в Похоронное бюро – «срочно сделать один гроб» (Д. 861, Л. 49).

Спустя несколько часов на этом месте оказался Н. Кондратьев. Там велись обычные в таких случаях работы. «Производился, – пишет он, – ремонт воздушной сети [трамвайные провода], поврежденной на значительной длине, смывались осколки камня, штукатурки, грязь и кровь… Следы крови имелись во многих местах тротуара вплоть до ворот Сада отдыха. Уже замечено, – отмечает Кондратьев, – что, если только на Ленинградском фронте немцев начинают беспокоить, они начинают приносить неприятности Ленинграду – то ли в виде воздушных налетов, то ли в виде обстрелов. <…> Нет такого дня, когда бы они не обстреливали город. Обстрел производится с утра до вечера, а иногда и ночью. Ему подвергаются все районы и части города, но не сразу, а разновременно. Обыкновенно делается теперь так: неожиданно один за другим разрываются три-четыре снаряда, потом наступает перерыв, иногда большой (полчаса-час), и снова слышатся разрывы один за другим».

Руководители Радиокомитета неоднократно в самых резких выражениях, подкрепленных к тому же ссылками на приказ начальника гарнизона, требовали от сотрудников в моменты опасности уходить в укрытия. В то же время все, включая руководителей, понимали, что творческие коллективы не могут целыми днями отсиживаться в убежище. Громко заявлял о себе главный конфликт блокады – схватка жизни со смертью. Что делать? Затаиться и ждать или, как-то приспосабливаясь, продолжать работу? Документы дают ответ. Большой приказ по Радиокомитету от 11 июля 1943 года открывался категорическим предписанием: «В развитие приказа начальника гарнизона г. Ленинграда о поведении населения по сигналу ВТ [воздушная тревога] или артобстрела приказываю <…>» – дальнейшее каждый сотрудник хорошо знал: «не рисковать», «уходить в укрытие». Но был в приказе особый раздел, который начинался словами: «Репетиции оркестров и хора по сигналу ВТ и артобстрела продолжаются <…>»! И хотя далее разъяснялось, у кого для этого следовало получить особое разрешение, данная добавка воспринималась как чистая формальность.

Жизнь продолжалась. Тем же летом большая группа музыкантов, «прикомандированных» ранее для исполнения Седьмой симфонии, была демобилизована и включена в штат Большого симфонического оркестра. Успехи коллектива отмечались и Радиокомитетом, и другими организациями, о них знали в Москве. 24 мая приказом по Радиокомитету «За высокохудожественное исполнение в первомайском концерте увертюры Чайковского „1812 год“ и сцены у посада из оперы „Иван Сусанин“» была объявлена благодарность К. Элиасбергу и музыкантам оркестра. На следующий день в Москву было направлено ходатайство об отнесении оркестра к всесоюзной категории. В ходатайстве говорилось, что оркестр является «единственным квалифицированным коллективом в Ленинграде», что «художественным руководителем и главным дирижером оркестра долгое время работает такой авторитетный мастер, как К. И. Элиасберг», что «исполнение Седьмой симфонии Шостаковича, Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского, увертюры „1812 год“, Пятой и Девятой симфоний Бетховена, симфоний Рахманинова, Скрябина, Танеева, Шуберта, Шумана, Моцарта, Гайдна и других доказало высокий исполнительский уровень оркестра». Далее отмечалось, что коллектив пользуется «заслуженной популярностью у ленинградцев и фронтовиков», регулярно выступает по радио, в Филармонии, ежемесячно проводит десять – двенадцать оперных и балетных спектаклей (Д. 857).

«На эстраде, у самой клавиатуры рояля, стоял рефлектор. Изредка пианист подносил к нему руки. В остальном обстановка этого концерта ничем не отличалась от обычной. Яков Флиер играл с большим подъемом» – так газета «Ленинградская правда» описала выступление московского пианиста 7 февраля 1943 года. Ряд выдающихся музыкантов – гастролеров продолжили, после Бариновой и Флиера, пианисты Мария Юдина, Яков Зак, Эмиль Гилельс, скрипач Давид Ойстрах.

Они давали сольные концерты, украшали своим участием выступления симфонического оркестра. Лишь однажды я столкнулся с высокомерно-пренебрежительным отношением к филармоническому концерту. Человек, бывавший в Филармонии до войны и приведенный теперь в этот зал своей спутницей, говорил: «Я не могу видеть этих людей в пальто, валенках, ободранные люстры. Юдина плохо играет Шопена… <…> Больше не пойду в Филармонию». Спутница хорошо это откомментировала: «Его отталкивает то, что меня трогает. Холодно, голодно – и Юдина играет, отогревая руки у стоящей около нее на стуле электрической печки. А мы в шубах и валенках идем ее слушать и возвращаемся домой в кромешной темноте. Концертантке тоже не полагается никакого транспорта – она пешком идет в „Асторию“. Бедные маленькие людишки, двадцать месяцев сидящие в блокаде, перенесшие все ужасы этого времени, имеют мужество, а главное, имеют желание слушать одухотворенную игру М. В. [Марии Вениаминовны Юдиной]. Преклоняться перед этим надо, а не быть шокированным» (сообщила В. Петрова)[71]71

Юдина до середины 1930-х гг. была профессором Ленинградской консерватории. Перед войной работала в Москве. Она дважды прилетала в осажденный город и позже, вспоминая те дни, писала: «Господи, как я стремилась в Ленинград – „умереть у стен Ленинграда“, как минимум»; «я счастлива, что хоть краешком коснулась великой сей эпохи, смогла передать какие-то символические посылочки <…> дорогим-дорогим, любимым друзьям – уцелевшим – всех возрастов и формаций, лицезреть их просветленные лица („святые от голода“, как сказано у Велемира Хлебникова в стихах „Голод“), облобызать эти одухотворенные лица, поплакать с ними о бесчисленных умерших <…>» (Российская гос. библиотека. Отдел рукописей. Ф. 527).

[Закрыть].

Для контраста приведу краткое описание филармонического концерта конца 1943 года (состоялся 17 ноября). Героями дня были оркестр под управлением Элиасберга, пианисты Я. Зак и Э. Гилельс. Исполнялись фортепианные концерты Шопена (Зак) и Чайковского (Гилельс). «Войдя в вестибюль Филармонии, – пишет Н. Кондратьев, – поразился: он весь был заполнен публикой так, как в прежнее время в дни концертов крупнейших исполнителей. В кассе продавались только входные билеты. <…> Концерт прошел очень хорошо, празднично-приподнято».

Вернувшись из Ленинграда, Зак на расспросы журналистов сказал: «…должен заметить, что никогда не сталкивался во время своих поездок с таким высоким качеством исполнения и с такой великолепной оркестровой дисциплиной, как в Ленинграде» (Музыка в эфире военного Ленинграда. С. 261).

«Большими событиями в музыкальной жизни Ленинграда в 1943 году были впервые исполнявшиеся кантата „Москва“ Чайковского и „Торжественная кантата“ Глазунова. Глубоко патриотический смысл произведений, прекрасно выполняемых симфоническим оркестром Ленрадиокомитета, сводным хором Радиокомитета и Политуправления Ленфронта и солистами вызвал широкое внимание общественности и сделал сразу очень популярными оба произведения». Так сказано в отчете Радиокомитета (Д. 854. Л. 22). Оба названных произведения не звучали еще с дореволюционного времени[72]72

Именно это означают слова отчета о том, что произведения исполнялись впервые.

[Закрыть], но о них вспомнили, когда потребовалось расширить торжественно-праздничный репертуар. Заменили текст, искореняя «верноподданнический дух» (кантата Глазунова называлась «коронационной» и была подготовлена к восшествию на престол нового монарха), произвели изменения в музыке (гимн «Боже, царя храни» был заменен «Славься» М. Глинки). Произведения звучали мощно: оркестр, два хора, группа солистов, выразительный голос чтеца производили должное впечатление. «Ленинградская правда» откликнулась на премьеру «Торжественной кантаты» – «большого патриотического произведения, прославляющего величие русского народа» (номер от 26 декабря 1943 года). Кантату «Москва» Элиасберг назвал «самой заметной работой года»[73]73

Музыка продолжала звучать. С. 92.

[Закрыть]. Обе кантаты, особенно «Москва», были «ударным» номером самых ответственных концертов. Премьера «Москвы» состоялась в Филармонии 18 сентября 1943 года (концерт транслировался – его слышал весь город). Через неделю прозвучала там же для комсомольского актива (в связи с 25-летием комсомольской организации) и вновь транслировалась. На следующий день ее исполнили в Доме Красной армии. 29-го – для высшего командного состава – в расположении 23-й армии. 6 ноября – в канун главного советского праздника – на «правительственном» концерте в Смольном.

«Оркестр за годы войны значительно вырос и превратился в серьезный художественный коллектив. Несмотря на значительные потери в составе, оркестр гораздо более сыгран, имеет хороший строй. Высокая оценка, которую дают слушатели и зрители Ленинграда, вполне заслуженна. Значительно обогащен репертуар оркестра. Все наиболее значительные произведения русской и советской музыки постоянно пропагандируются концертами симфонического оркестра», – говорилось в отчете. «За дни войны и блокады сложился оркестр, по своим качествам превосходящий довоенный», – отмечалось в другом документе 1943 года (Д. 853. Л. 13).

Год спустя председатель Радиокомитета на страницах «Ленинградской правды» писал: «Тяжелые условия, в которых проходила творческая работа (холод в студиях, отсутствие света, срывы репетиций из-за бомбардировок и обстрелов), не помешали оркестру вырасти и оформиться в очень крупную творческую единицу союзного значения, с широким репертуаром (вся мировая симфоническая литература и оперное наследие). За время Отечественной войны оркестр дал 164 симфонических концерта, из них 75 – в Филармонии; 126 оперных и балетных спектаклей, из них 110 – открытых, в театре. Десятки гастролировавших за это время в Ленинграде солистов отмечали блестящее исполнительское мастерство, организованность и дисциплинированность оркестра <…>» (номер от 16 декабря 1944 года). Неизменно воздавалось должное мастерству дирижера, указывались фамилии руководителей групп оркестра. Заслуги коллектива оценила Москва. Всесоюзный комитет по делам искусств и Всесоюзный радиокомитет отнесли симфонический оркестр по квалификации к первой категории (предварительно в Ленинград с инспекцией был послан Д. Б. Кабалевский; он назвал оркестр одним из лучших в Союзе). Элиасбергу было присвоено звание заслуженного деятеля искусств.

14 января 1944 года началось мощное наступление наших войск, которое успешно развивалось. 27-го многострадальный город был полностью освобожден от вражеской блокады. Между этими двумя числами стояло еще одно, памятное жителям Ленинграда – 18-го они отметили первую годовщину прорыва смертоносного кольца осады. Эфир в эти дни был заполнен музыкой. Выступали любимые ленинградцами солисты, разные коллективы. Оркестр исполнял лучшие сочинения своего репертуара. Радость соседствовала с памятью о пережитом. «Мы делили с ленинградцами все трудности и превратности жизни в осажденном городе», – говорил, выступая по радио, К. Элиасберг (Д. 1192). О работе музыкантов, о «превратностях» их блокадной жизни теперь, благодаря публикации дневника Л. Маргулиса, можно узнать более подробно.