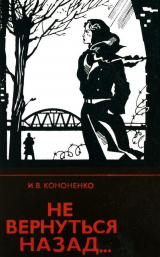

Текст книги "Не вернуться назад..."

Автор книги: Иван Кононенко

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)

Иван Кононенко

НЕ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД…

Солдатам сороковых посвящаю.

Автор

Как это было! Как совпало —

Война, беда, мечта и юность!

И это все в меня запало

И лишь потом во мне очнулось!..

Давид Самойлов

ПРЕДИСЛОВИЕ

В свое время Максим Горький мечтал о той поре, когда в литературу придут «бывалые люди», те, которым есть о чем рассказать читателю, подрастающему поколению.

Сейчас благородный процесс этот очевиден: воспоминания военачальников, рассказы командиров производства, мемуары, повести, очерки о былом (а великую войну против фашизма даже тридцатилетние граждане наши называют «былым») стали воистину бестселлерами, за такого рода литературой очереди в библиотеках, интерес к ним очевиден.

Книга Ивана Кононенко может быть отнесена именно к такого рода литературе, ибо автор ее – фронтовик, пишет о том, что пережил и он сам и его друзья по совместной борьбе против гитлеровского нацизма.

Не случайно называется она «Не вернуться назад…». Из прошлого никогда ничего не вернуть. Не вернуться героям книги и в свою юность, которая затерялась на трудных дорогах войны.

Книга рассказывает о героической работе советских разведчиков, о величии духа наших людей, совсем еще юных граждан, оставшихся в оккупации один на один с врагом, об их беззаветном служении нашей Советской Родине.

Пересказать литературу нельзя, ее должно читать. Я поэтому не стану писать в предисловии к этой книге о сложных драматических коллизиях, в которые попадают герои, я хочу лишь повторить, что чем чаще мы будем издавать книги участников великой битвы сил Добра против гитлеровского зла и тьмы, тем больше молодых граждан нашей Родины смогут проникнуться великим чувством благодарности к тем, кто спас мир от фашизма.

Убежден, что книгу Ивана Кононенко с удовольствием прочтут люди разных возрастов и профессий, потому что она посвящена Подвигу.

Юлиан Семенов

ПОД ЛЕНИНГРАДОМ В СОРОК ПЕРВОМ

1. Мы – бондаревцы

рошел год, даже год и двадцать дней, как я уехал из дому. Вроде и не много, но если судить по тому, сколько событий произошло за это время, в скольких местах пришлось побывать и сколько повидать, то – очень много. Во всяком случае мне кажется, что это больше, чем вся моя жизнь до армии. Учебный пункт, граница, школа младших командиров, а с июля – фронт. Первый бой под Гдовом, а потом горькие дороги отступления. Но это только так говорится – «дороги отступления». На самом деле отступают не по дорогам. По болотам, полям и лесам. Днем и ночью, под дождем или палящим солнцем, часто без пищи и воды. Переходы, бои, форсированные марши и снова бои. Обстрелы, отходы, окружения, атаки, выходы из окружения и снова отходы. Все время потери, потери… И так много дней и много ночей…

рошел год, даже год и двадцать дней, как я уехал из дому. Вроде и не много, но если судить по тому, сколько событий произошло за это время, в скольких местах пришлось побывать и сколько повидать, то – очень много. Во всяком случае мне кажется, что это больше, чем вся моя жизнь до армии. Учебный пункт, граница, школа младших командиров, а с июля – фронт. Первый бой под Гдовом, а потом горькие дороги отступления. Но это только так говорится – «дороги отступления». На самом деле отступают не по дорогам. По болотам, полям и лесам. Днем и ночью, под дождем или палящим солнцем, часто без пищи и воды. Переходы, бои, форсированные марши и снова бои. Обстрелы, отходы, окружения, атаки, выходы из окружения и снова отходы. Все время потери, потери… И так много дней и много ночей…

Потом был сборный пункт на Фонтанке, в самом Ленинграде, маршевая рота, и вот я здесь, в Московской Славянке. В деревне жителей никого не осталось, все ушли. В двадцатых числах сентября, когда мы сюда пришли, жители еще были. Ползали ночью на передний край за картошкой и капустой. Их гоняли свои, обстреливали немцы, а они лезли под огонь. Некоторые там и оставались лежать на картофельном поле. Есть захочешь – полезешь. А сейчас в деревне жителей нет, одни военные. Передний край проходит по окраине Колпина, ручью, вернее речке Славянке, около парка в Пушкине и дальше идет на Пулковские высоты. Здесь, в деревне, штаб нашего 402-го стрелкового полка и тыловые подразделения. Штаб полка – в большой землянке, в овраге. Мы, полковые разведчики, – рядом, в двух небольших землянках.

Отсюда виден город Пушкин. Там немцы. В городе все время что-то горит, дымится. В тот день, когда мы сюда пришли с маршевой ротой, в городе что-то сильно горело. Мы прибыли поздно вечером. Остановились у разбитого здания школы, около Московского шоссе. Под навесом дымилась кухня. Темень кругом хоть глаз выколи. На передке вспыхивают ракеты, а дальше в гору, среди деревьев, огромное зарево. Получив по пайке хлеба и по половнику каши, мы расположились тут же у разрушенной стены и принялись за ужин. Проголодались, да и устали: от Фонтанки до Московской Славянки километров за тридцать. Поэтому никто уже не обращал внимания ни на мелкий осенний дождь, ни на пронизывающий ветер. Нужно было утолить голод и найти укромное место, чтобы прикорнуть часик-другой. Все остальное не очень волновало.

– Ребята, по всему видать – горит дворец, – сказал кто-то.

– Похоже, – ответил другой.

– С прибытием, братцы, – послышался голос из темноты. – Чувствую, земляки. Из Питера, значит? – К нам подошел и присел на кучу кирпича командир. Знаков отличия было не видно, но покрой шинели и портупея говорили о том, что подошедший не рядовой. Земляки – в роте было несколько человек ленинградцев – быстро нашли общий язык, и из их разговора я тогда узнал, где нахожусь и что там полыхает в темноте. Раньше я не был ни в Ленинграде, ни в его пригородах. Кое-что, конечно, знал, но, как говорится, по учебникам. Надо же было так случиться, чтобы в такое время побывать в этих местах, где на каждом шагу сама история.

– Да, братцы, горит самый что ни на есть Екатерининский дворец, краса и гордость Пушкина, да не только Пушкина. Горит с самого утра. Взорвали гады. Ну ничего, отольются им наши слезы, – с тяжелым вздохом сказал командир и, попрощавшись с нами, ушел в сторону, переднего края. Все долго молчали.

Сейчас я лежу в землянке на соломе, рядом похрапывают наши ребята из взвода полковой разведки. Землянка узкая, длинная, стены заложены досками, чтобы не осыпалась земля. В моем кармане откуда-то оказывается кусок мела, и я пишу на доске: «Сегодня 15 октября 1941 года, идет снег». Последние дни установилась хорошая осенняя погода. Днем на небе появлялось солнце, ночью подмораживало. А сегодня впервые начал падать снег. Легкий и пушистый, он долго носится в воздухе, прежде чем опуститься на израненную землю, гудящую от войны.

В хорошую погоду, днем, когда нет обстрела, мы выходим из землянки наружу. Проводим занятия, чистим оружие, отдыхаем, просто сидим. Это, конечно, когда не на задании. Сегодня, когда пошел снег, мы залезли в землянку. Да и постреливают все время, в основном минами. Они то и дело шлепаются то там, то здесь. Мина в землю входит неглубоко, и осколки разлетаются густо над землей. В землянке мины не страшны. Три наката мина не пробьет. Потом и вероятность прямого попадания вообще мала. Насчет вероятности, впрочем, трудно что-нибудь сказать определенное. Всякое бывает. Вероятность небольшая, а бывает, попадают прямо в дом или землянку.

Не далее как вчера утром, шли мы на передний край, понаблюдать за противником. Застал нас обстрел на шоссе, у моста через овраг. Неподалеку была большая землянка. Вскочили мы туда, чтобы переждать обстрел. А противник как раз, видимо, решил разбить этот мост. Обстрел длился долго, тяжелыми снарядами и довольно интенсивно. Землянка ходила ходуном: снаряды, притом крупные, рвались вокруг нашего убежища. Мы, сжавшись в комок, сидели в землянке и каждый раз, когда резко приближался противный вой летящего снаряда, думали, что это «наш». Но он, к нашему солдатскому счастью, шмякался рядом, иногда так близко, что противный запах взрывчатки врывался к нам в землянку и было трудно дышать. Но на этот раз пронесло. Когда обстрел окончился и мы вылезли наружу, то увидели, что один из снарядов попал в землянку рядом, и все, кто там был, погибли. Вот тебе и вероятность. На войне у каждого своя вероятность.

Сейчас идет обстрел кладбища и церкви, что метрах в трехстах от нас. Это место противник не забывает и по нескольку раз на дню обстреливает. Кладбище в сплошных воронках, кое-где могилы разворотило, повыбрасывало доски от гробов и кости покойников. От церкви остались развалины. Колокольня еще держится, но верхушку снарядом снесло, стены в пробоинах и обуглены. Садит он, конечно, туда не зря. Там наш полковой наблюдательный пункт, самое высокое место, и это его беспокоит.

Сегодня наше отделение идет в ночь, а днем отдыхает. Второе отделение находится на передке, ведет наблюдение за немцами. Вечером мы получим задание и пойдем. Собственно, задание известно: нужно достать «языка», который очень нужен командованию. Мы уже несколько дней, вернее ночей, ходим впустую. Никак не можем подступиться и достать этого проклятого «языка». Командир полка полковник Ермаков и начальник штаба дивизии Борщев недовольны. Что ж, понять их можно. Нужны данные о противнике и командованию полка и выше тоже нужны. Сегодня с нами пойдет командир взвода лейтенант Орлов, взвод – кровь из носу – должен выполнить поставленную задачу.

А сейчас мы отдыхаем. Ребята спят. Мне почему-то не спится. Я всегда плохо спал и дома, а на фронте тем более. Между досок кто-то всунул осколок зеркала. Достаю, смотрю в него от нечего делать. В зеркале совсем мальчишеское безусое лицо. Глаза грустные. Вообще, сам не знаю, почему меня взяли в разведку. Небольшой, щуплый, далеко не богатырь. Наверное, потому взяли, что служил на границе. Там действительно делают настоящих солдат: и обучают крепко и закалку дают что надо. А что я – смелый, храбрый? Не знаю, скорее всего нет. Боюсь? Боюсь. Кто не боится? Но надо делать свое солдатское дело. Кто его будет делать за меня? Вот и делаю. Как все. Конечно, страшно умереть в двадцать лет. Но почему-то надеюсь, что меня не убьют. Не могу представить себя мертвым. Как это так, чтобы меня вообще не было? Не может быть! Понимаю, естественно, что может. Другие, которых уже нет, тоже так думали. Но их уже нет и не будет.

Почему глаза грустные? Да очень просто. Настроение неважное. Враг под Ленинградом, каких-нибудь двадцать с небольшим километров до окраин. Говорят, вернее не говорят, а слух просочился, что Ленинград окружен со всех сторон. Такие вот дела. Писем из дому не получал с июля, с тех пор как уехал на фронт. Моя родная Полтавщина уже оккупирована. Где там и как там мои родные – отец, мама, бабушка? Почему-то очень жаль бабушку, мою бабусю. Она такая старенькая, маленькая, ласковая. Очень плакала, когда я уходил в армию. По-видимому, чувствовала, что не увидит меня больше. Припала к моей груди и так плакала, что я не выдержал, хоть и храбрился, и тоже разрыдался.

Вокруг разбитой немецкими снарядами школы на земле валяются учебники, ученические тетради, школьное имущество, мебель. Я взял с собой в землянку тригонометрию, алгебру, геометрию для 10-го класса. Открываю геометрию, вижу знакомые теоремы, формулы, фигуры. Читаю, пытаюсь вникнуть. Но, странное дело, не могу сосредоточиться. Закрыв книгу, не могу доказать самой простой теоремы, написать самой пустяковой формулы. И это всего через год после школы. Без хвастовства, мог в любое время, даже ночью проснувшись, вывести любую формулу, доказать любую теорему. Что сказала бы Зинаида Протасовна? Сказала бы: «Эх, Витрук, Витрук. Ты совсем забросил уроки. От кого, от кого, а от тебя не ожидала такого. Думала, надеялась, из тебя человек выйдет. А ты-ы. Иди с моих глаз!»

Худенькая, стройная, с ладной фигуркой. Темные, гладко зачесанные волосы на пробор. Большие карие умные глаза. Всегда аккуратно одета, чаще в темном костюме. Немногословна. Меня вызывала редко, главным образом в критических ситуациях. При этом обычно говорила: «Витрук, – и сделав паузу, – Василь, идите к доске». Нас было трое Витруков: Андрей, Николай и я. Поэтому, когда учителя называли нашу фамилию, мы напрягались, выжидали, кого из нас троих вызовут. Затем один шел отвечать, а остальные с облегчением вздыхали.

Экзамен по геометрии я сдал первым. Я всегда любил отвечать первым: вначале и билеты попадаются самые легкие, и учителя – добрее, снисходительнее, спрашивают не так строго. Да и переживать приходится меньше: сдал – и гуляй себе, не будешь же в этот день готовиться к следующему экзамену.

Я вышел из школы и сел на скамейку в сквере, раскинув руки на спинке скамейки, подставив лицо июньскому солнцу, которое к тому времени уже поднялось над крышами домов и ласково светило в синем безоблачном небе. Мною владело ни с чем не сравнимое чувство, которое испытывает человек после пройденного им долгого пути или окончания трудной работы. Позади остался год напряженной учебы, год самостоятельной жизни в городе, вдали от дома и родных. Нужно было привыкнуть жить не дома, а у чужих людей с их непривычными порядками, самому думать о еде, ходить в школу, где поначалу ни ты никого, ни тебя никто не знает.

Каждую субботу после уроков шагать шестнадцать километров в село, чтобы наполнить едой кошелку и на следующий день, в воскресенье, возвращаться обратно в город. Да еще успеть выучить уроки к понедельнику. Никто не сделает тебе скидку на усталость, нехватку времени. Никто до тебя утром не дотронется ласковой рукой: вставай, сынуля, пора в школу – сам встанешь, а вечером никто не скажет: иди поешь да ложись спать, поздно уже – сидишь столько, сколько нужно, пока голова соображает.

Однажды, дело было в начале учебного года, в сентябре, на уроке алгебры мне так взгрустнулось и так захотелось домой, что я совсем забыл, где нахожусь. Стоявший у доски, сверкающий лысиной и очками в роговой оправе завуч Иван Андреевич уже несколько раз бросал на меня строгий взгляд, а я не обращал никакого внимания, смотрел в окно и мысленно находился в родном селе, дома. Прервал мои воспоминания голос Ивана Андреевича:

– Эй, эй, Витрук, у окна сидящий и в окно глядящий! Развлекаемся?

Я встрепенулся и, мгновенно вспыхнув до корней волос, вскочил с места, да так и простоял до конца урока. Иван Андреевич больше не сказал ни слова и даже не посмотрел в мою сторону, Больше на уроках я старался не отвлекаться.

И вот все позади, а впереди – летние каникулы, в родном селе: мама, бабушка, сытые дни, речка, теплые, наполненные запахами трав и цветов летние вечера… Отдохнешь несколько дней дома, пойдешь в колхоз, упросишь бригадира – и катаешься целый день на мокрой бочке, возишь воду к молотилке. Или погонишь лошадей в ночное. Дома поможешь бабушке полоть картошку или выгнать корову на выпас. Это все б охотку, по желанию, поскольку еще мальчишка. Остальное время читай, рисуй, купайся, загорай…

Когда я вышел из класса, ребята бросились ко мне, засыпав вопросами: ну что? ну как? какой билет? сколько получил? кто присутствует? Получив исчерпывающие ответы, они быстро оставили меня как человека, выбывшего из игры. Одни продолжали ходить по коридору с раскрытыми книгами и бубнить себе под нос. Другие делали, вид, что им все ни по чем, третьи группировались по углам, вычеркивали использованные билеты, а наиболее вероятные – те, которые, по их мнению, попадут именно им, торопливо повторяли. Короче, кто во что горазд, а в общем все пребывали в широко известной предэкзаменационной трясучке. В одной из девчоночьих стаек видел Ларису, показалось, что она улыбнулась, задержав на мне свой взгляд. Сказанное ею вчера не выходило из головы, хотя, если откровенно, то как-то еще не верилось, вернее не мог себе тогда представить, что ее не будет в классе, что, придя в школу, не увижу ее, а так хотелось надеяться, что никуда она не уедет, что все будет, как было. Я знал, что она всегда сдает в числе последних, но все равно решил дождаться…

То ли я задремал, то ли забылся, но получилось так, что сперва я не понял: зовут меня или почудилось. Подняв голову, я увидел отца у входа в сквер. Там же на обочине у тротуара стояла наша колхозная полуторка.

– Ты что там сидишь, Василь? – спросил отец, когда я подбежал к нему. – Зову, зову, уснул ты, что ли? Почему не в школе? – Отец думал, если в школе, так обязательно должен сидеть в классе.

– А я сдал уже!

– Значит, все? Тогда садись, поехали. – Отец, став на колесо, легко прыгнул в кузов, я последовал за ним. Нет, я, конечно, в душе колебался. Если бы я тогда знал, что больше Ларису не увижу, то не поехал бы ни за что! Но тогда я думал, что увидимся мы всего через три дня, когда я приеду за свидетельством об окончании восьмого класса. Потом я не привык перечить отцу: он был довольно строгим. Возможно, главным тут было то, что я страшно проголодался: утром съел оставшийся кусок хлеба и запил водой. А дома меня ждал обед. Я понимаю, что свалял тогда дурака. Жалею об этом, но ничего не попишешь.

Мы заехали на мою квартиру, забрали кошелку с книгами и тетрадями, и полуторка, прыгая на ухабах и страшно пыля, помчалась домой. Мы с отцом стояли в кузове, прислонившись к кабине и ухватившись руками за передний борт, смотрели на бегущую навстречу серую и пыльную дорогу, молча думали каждый о своем. Ветер обдувал нас, и под палящим солнцем было совсем не жарко.

Прошел какой-нибудь час после экзамена, и я уже был дома, в родных Мацковцах, сидел за столом, уплетая за обе щеки наваристый борщ с пирожками. На столе еще стояли тарелка с доброй половиной цыпленка и кувшин холодного молока, только что вынутый из погреба, с застывшим вершком. С одной стороны возле меня сидела мама, с другой – бабушка. Обе с любовью и нежностью смотрели, как я уплетаю домашнюю снедь, вздыхали и то и дело приговаривали:

– Ешь, ешь, сыночек. Ешь, внучек. Видишь, как изголодался там, в городе, хай ему грец. Сидел бы лучше дома.

Двое суток я отсыпался и отъедался, а на третьи заскучал и чуть свет побежал в город. Но Ларису я уже не застал. Приятель мой, Аркадий, рассказал, что во вторник она уехала с родными в Калинин. Днем она приходила с подругой Лесей, спрашивала обо мне. Уходя, вдруг расплакалась, и они долго не могли ее успокоить.

Прошло уже больше трех лет, а я не мог забыть Ларису, девчонку из восьмого «В»…

Мы – бондаревцы. Командир, который подходил к нам в тот вечер, когда мы прибыли, сказал:

– Вы, братцы, прибыли в замечательную часть. С этого дня вы бондаревцы и должны быть достойны этого имени…

Тогда я здорово устал, в голове шумело от бомбежек и обстрелов, которыми нас угощали фашисты в пути, кишки играли марш, а в котелке дымилась пшенная каша. Впереди, совсем рядом, ухала, бухала, стрекотала и светилась ракетами передовая, и совсем не исключалась возможность – отсюда сразу в бой, как говорится, с корабля на бал. Кстати, так оно и получилось. В зареве пожарищ, за парком, виднелся город, где жил и учился Пушкин, там горел знаменитый дворец… Словом, новых впечатлений было хоть отбавляй, и я тогда не уловил, откуда это слово «бондаревцы» и почему мы должны гордиться.

Через день наш полк проводил разведку боем. Усиленная рота, назначенная для этого, в траншеях и окопах переднего края ждала сигнала атаки. Командир роты, молодой старший лейтенант с малиновыми петлицами на шинели, перехваченный ремнями, внезапно появившийся из хода сообщения, достал из кобуры пистолет и строевым голосом скомандовал:

– Бондаревцы! Вперед за Родину, в атаку, ура-а!

После боя, когда мы чистили оружие, я, ни к кому не обращаясь, спросил, почему нас называют бондаревцами. Андрей, с которым вместе мы прибыли с маршевой ротой и попали в один взвод и который всегда все знал, удивился:

– Ты что, Витрук, шуткуешь? Можно сказать, уже старослужащий в части и не знает, что нашей дивизией командует сам Бондарев.

– Ну и что? – вырвалось у меня.

– А то, – ответил он и обстоятельно, или, как он сказал, популярно, объяснил мне…

Командир нашей 168-й стрелковой дивизии полковник Бондарев пользуется большим авторитетом у командования. Этот авторитет завоеван на поле боя личным составом дивизии, которая с первых дней войны сначала на Карельском перешейке, а затем на этом направлении показала себя с лучшей стороны. Отходить под напором превосходящих сил противника, конечно, пришлось. Тут уж никуда не денешься. Воины проявляли стойкость и мужество, наносили врагу большие потери и отходили только тогда, когда выбора не было – только по приказу сверху. При этом в частях и подразделениях сохранялся порядок и дисциплина. Нашего комдива любят командиры и рядовые, а солдаты, известно, чтут только достойных. Вот отсюда и пошло «бондаревцы». Кто первый произнес это слово, неизвестно, но когда мы сюда прибыли, оно уже прочно вошло в солдатский лексикон. Писала о бондаревцах и фронтовая печать. Я сам читал. Мы, которые недавно прибыли, конечно, не осмеливались сами себя так именовать, но когда сегодня утром начальник штаба дивизии Борщев назвал нас бондаревцами, нам, честно скажу, было приятно. Хотя он при этом заметил, что назвал нас так авансом, а вот, когда добудем «языка», тогда мы станем настоящими бондаревцами.

Обещают в скором времени выдать автоматы, нам – первым в полку. Это тоже о чем-то говорит.

Автоматы нужны позарез. Вон у немцев, у всех, во всяком случае на передовой, автоматы, и они все время из них строчат и по делу и без дела. А с винтовкой совсем не то. Ты пока затвор туды-сюды, а немец – очередь, а то и две. Конечно, неплохо бы танков сюда хоть несколько штучек, а то уже вот три недели тут – и не видел ни одного своего танка. Кстати, самолета тоже не видел ни одного. Фашистские появлялись, особенно когда мы только прибыли. Сейчас, говорят, фашисты перебрасывают свои танки под Москву, там идут большие бои. Рвутся, гады, к нашей столице.

А когда мы прибыли сюда, была угроза прорыва фашистских танков на этом направлении. Но обошлось. Дали им немного прикурить, и они убрались восвояси.

Тогда, после ужина, направили нас сразу на передовую. Нам особенно не объясняли что к чему, но мы чувствовали солдатским нутром, что обстановка сложная, напряженная, и тут было не до нас. Шли мы вначале кюветом вдоль шоссе, в сторону Пушкина, потом свернули влево и остановились посреди какого-то поля. Сейчас я знаю, где это – не доходя совхозной усадьбы. Приказали окопаться, вырыть окопы во весь рост, противотанковые, приготовить гранаты и бутылки с горючей жидкостью. Все ясно. Почти все. Ожидается наступление противника с танками. Когда? Скоро, раз нас срочно сюда выбросили. Сколько? Станет видно немного попозже, когда противник пойдет в наступление. Ну что ж, поживем – увидим. Принялись рыть саперными лопатками. Почва, на наше счастье, оказалась мягкой, песчаной.

Мы с Витькой Плотниковым, тоже бывшим пограничником, курсантом школы младших командиров, быстро отрыли щели, замаскировали их травой и сделали все, как было велено. Хотя наши щели были почти рядом, мы друг друга в темноте не видели, негромко переговаривались. Стояла непроглядная темень, моросил противный мелкий дождь. Метрах в двухстах от нас то и дело взлетали в аспидное небо ракеты и медленно с треском опускались на землю, освещая все вокруг ярким слепящим светом. Еще изредка бахали одиночные выстрелы, трыкали короткие автоматные очереди. Минометы и пушки молчали. Видать, экономили боеприпасы. Но осветительные ракеты пускали часто. Наш передок молчал, и порой казалось, что у нас впереди никого нет.

Все мы, прибывшие сюда в составе маршевой роты, днем обедали в Ленинграде, а вечером находились здесь на поле, в темноте, в свежевырытых щелях, расположив винтовки, гранаты и бутылки с зажигательной смесью на бруствере. Всматривались в темноту, в готовности встретить фашистов, если они полезут.

Прошло два-три часа, а может быть, и больше – часов-то у нас ни у кого нет, – напряжение начало спадать. Ракеты все еще вспыхивали, а стрельба почти прекратилась. В расположении противника ни движения, ни шума. Командиры наши, отделенный и взводный, не появлялись больше. Тоже, конечно, устали за день. Им нужно и командовать, и о бойцах заботиться, и щели себе вырыть. За них рыть никто не будет. А пуля или осколок не разбирают, командир ты, не командир, будешь маячить без укрытия – чирк и готов. Осенний ветер продолжал гулять по степи и бросать пригоршнями холодный мелкий дождь в солдатские лица и за воротники шинелей. Глаза постепенно приспособились к темноте и начали уже различать соседние щели и двигающиеся над ними каски. Неподалеку чудом сохранился дачный домик – небольшое легкое строение из досок и фанеры. Домик настолько невзрачный, что на него вначале никто не обратил внимания. Кто-то тут перед войной, по-видимому, сад-огород выращивал. Витька Плотников, шустрый парень, успел уже разведать домик и предложил мне на некоторое время укрыться в нем от дождя и ветра. «В случае чего мы сразу же в щели», – рассудили мы с Витькой. Предприятие, надо признать, рискованное, если не легкомысленное: противник почти рядом, да не только рядом, а готовится напасть на нас с танками. Но, с другой стороны, мы устали, промокли до нитки, спать хотелось зверски. Короче, мы по-пластунски перебрались в домик, в углу постелили газеты и журналы, которых в домике оказалось в изрядном количестве, и легли, плотно прижавшись друг к другу спинами, чтобы немного согреться и покемарить. Разумеется, не раздеваясь, не снимая с себя амуницию, в обнимку с винтовкой. Сколько прошло времени – не знаю. Нас растолкал, и притом не очень вежливо, командир отделения, водворил обратно в щели. Вскоре начало светать. А когда совсем рассвело, фашисты открыли бешеный огонь из всех видов оружия. Одним из первых вражеским снарядом был разрушен и сгорел на наших глазах домик, где мы недавно укрывались. Молотили они наши позиции около часа, если не больше, затем пошли в атаку, с танками. Сколько танков наступало – я их не считал, не до этого было. Напротив нас три штуки утюжили наш передний край. Один заполз сюда к нам, мы тут его общими усилиями забросали гранатами и бутылками. Загорелся. Долго чадил и до сих пор стоит на том месте. Пять фашистских танков подбили в тот день на участке нашего полка. Бой закончился поздно вечером. В тот день несколько раз фашисты принимались атаковать наши позиции и все безрезультатно. Было по всему видно, им очень хотелось взять Славянку и выйти на шоссе, но у них ничего не получилось. С тех пор на нашем участке они больше не пытаются наступать. Оставшиеся танки врыли в землю, окопались и чего-то выжидают. Да, денек тогда выдался жаркий, несмотря на скверную, совсем не теплую погоду.

Уже два месяца воюю, можно сказать, солдат с опытом. Кто бы мог подумать? Какой-то год назад сидел за партой, а сейчас уже закаленный в боях и походах воин… Скоро зима. Говорят, немцы не любят воевать зимой. Ну, что ж, посмотрим, поживем – увидим. На фронте зима, конечно, не лучший сезон и для нас тоже.

Сколько времени прошло, сколько повидал уже, в скольких местах побывал, а все время ловлю себя на том, что думаю о Ларисе. Даже мечтаю. Конечно, может быть, и глупо в этих условиях предаваться мечтаниям, но поделать ничего с собой не могу. Нет, мечтаю не о том, что там будет, когда кончится война и, если останусь жив, поеду домой, в родные места, встречу ее. Мечта моя, наверное, совершенно несбыточная – увидеть ее здесь, на фронте, или на худой конец – получить от нее весточку, Но разве хотя бы так не могло случиться?

…На рассвете мы возвращаемся в свое расположение после успешного выполнения боевого задания. Ведем с собой «языка». Впереди командир взвода лейтенант Орлов и помкомвзвода, сзади Андрей, Витя – мои друзья-разведчики, и я. В середине, втянув голову в плечи, руки за спиной связаны, бредет, тяжело ступая, здоровенный детина в измятой грязной шинели и нахлобученной на уши пилотке. У себя в деревне, проходя мимо землянки полевого госпиталя, встречаем девушку в солдатской шинели, шапке-ушанке и кирзовых сапогах, но не обращаем на нее внимания, поскольку устали, заняты своим делом. Девушка окликает:

– Витрук! Витрук!

Я оборачиваюсь, но не узнаю ее. Спрашиваю у лейтенанта, можно ли остановиться, выяснить, в чем дело.

– Ты ли это, Витрук? – подбегает она ко мне. Я, пораженный, конечно, узнаю ее, но эмоции сдерживаю.

– Я. А ты как здесь оказалась, Яринина?

– Вот, на фронте. Шла в медсанбат, смотрю – ты. Глазам своим не поверила.

– Давно на Ленинградском?

– С августа. Ушла добровольно на фронт, сразу направили в Ленинград. А ты такой же, только в шинели. Господи, Вася, ты уже красноармеец и воюешь…

Андрей и Виктор остановились невдалеке, зовут меня, и я говорю Ларисе:

– Извини, Яринина, мне нужно идти в штаб, мы «языка» сегодня взяли, нужно командованию доставить.

Она смотрит на меня восхищенными и такими нежными глазами, что сердце готово выпрыгнуть, потом робко спрашивает:

– Мы увидимся, Вася?

– Обязательно, Лариса. Я тебя найду, обязательно, – я, прощаясь, пожимаю ее руки и ухожу. Догоняя ребят, я часто оборачиваюсь. Лариса все смотрит и смотрит в мою сторону…

Ну разве такого не может быть? Может. Отчего же мне не помечтать.

Мне порой кажется, что это было чуть ли не вчера… После уроков мы с Ларисой идем домой. Она немного впереди. Разговор не клеится. Я по натуре своей молчун, мало разговариваю даже с Аркадием, моим другом. Говорит больше он. С девчонками я вообще теряюсь, не знаю, что сказать, даже зависть появляется, когда вижу, как на перерыве или после уроков кто-нибудь из ребят непринужденно треплется с девчонкой. А с Ларисой тем более, с ней я окончательно становлюсь сам не свой. Да не только я. Надо быть слепым, чтобы не видеть, что многие мальчишки по уши влюблены в нее, только виду не подают. Да и Аркадий… Я тоже стараюсь, но полностью это скрыть мне не удается. Иначе чем объяснить, что Леся так вдруг оставила нас вдвоем, да и Аркадий иногда делает свои намеки…

Мы идем по райисполкомовскому скверу, затем сворачиваем на улицу, утопающую в тени старых акаций. В конце улицы стоит новый дом, в котором на втором этаже живет Лариса.

– Ты чего молчишь? – спрашивает Лариса.

– А что говорить?

– Ты видел новый кинофильм?

– Угу, в субботу смотрел, – отвечаю и удивленно смотрю на нее: мы же всем классом после уроков ходили смотреть новый фильм «Истребители». Забыла, что ли? Но потом догадываюсь, что Лариса спрашивает просто потому, что неудобно же все время молчать. Я, конечно, мог бы ей рассказать, как я плакал во время фильма и как потом шел полем домой, в свое село, не шел, а летел, пел и мечтал, как мне хотелось быть на месте летчика, которого играл Бернес, и чтобы на месте его девушки была Лариса… Но я не мог ей этого рассказать.

За этим разговором мы подходим к ее дому.

– Ну я пойду, – говорит Лариса. – Ты почему такой, все время молчишь?

– Не знаю, – отвечаю. У меня двойное чувство: не хочется, чтобы она уходила, и тягостно, что теряюсь и не нахожу слов.

– А я уезжаю, – выпаливает она. Я не понимаю, куда и зачем она может уехать. К родственникам на лето, к знакомым в гости, что ли?

– Я совсем уезжаю, – повторяет Лариса.

Ошеломленный такой новостью, я торопливо спрашиваю:

– Куда, как?

– Куда, куда? На кудыкину гору. Слава богу, до него наконец дошло. Папу переводят в Калинин. Вот сдам экзамены и уедем.