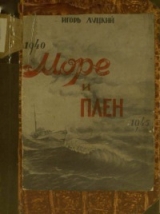

Текст книги "Море и плен (СИ)"

Автор книги: Игорь Луцкий

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)

Смерть таилась и в горячечном тифозном бреду, и в коликах дизентерии, и винтовочном прикладе и пуле конвоира.

Смерть подкарауливала каждого из нас, на каждом шагу.

Я сам лично был убежден в полной гибели всей нашей колонны пленных. Ведь разве можно, при полном физическом и духовном истощении пройти сотни километров по пыльным дорогам родной земли? А если и пройдем эту свою Голгофу, что дальше? Снова тифозные вши, снова побои и гибель если не от пули, то от простой дубины.

И снова, все с большей навязчивостью зарождалась в нашем воспаленном мозгу мысль. Мысль эта была мучительной и сильнее, и побоев и болей от ран.

„Изменники мы или нет?” Если да, то перед кем? Перед народом или только перед советским правительством? Была ли под Севастополем измена своему народу тем, что мы оставили себя в живых или наши мысли только бредовые осадки от дьявольской советской пропаганды, что „Сталин это родина, а родина это Сталин".

Теперь, спустя годы, даже странно ставить себе такие вопросы. А ведь тогда, в те дни минувшей воины, именно так н было: сотни тысяч молодых вой лов-комсомольцев, на фронтах, да и в самом плену, сознательно умирали за „вождя” – Сталина.

И не раз, во время атак на врага, неслось по полю, вместо традиционного русского ура, – ,,3а Сталина!”

Многие, в том числе и я сам, только очутившись на Западе разуверились и поняли окончательно всю лживость советской пропаганды и ложь самой советской действи тел ьности.

Что. если мы, советские пленники не наложили на себя руки, то изменили не Родине, не России, а Сталину, не выполнив его повелительного приказа: – „последняя пуля для себя”,

Что-же касается Родины, то были ли мы на Юге.на Востоке или же в неприятельском плену, она всегда была с нами.

Я не знаю, почему и до последнего времени коммунисты и даже здесь – на Западе, некоторые эмигрантские политические деятели из так называемого „прогрес

се

ситного лагеря*’, убеждают, что Россия нс должна признать нас своими сынами, а только изменниками.

Неужели и наши отцы и братья, наши близкие и друзья, забыв жертвы под Севастополем, тоже обвинят нас в измене?

Не верю я этому. Нс верят и мои многие соотечественники этому. Россия это не Сталин. И не Молотов и никакой другой диктатор. Россия никогда не забывала и не забудет своих патриотов. Последние еще ей будут нужны в новых рядах солдат и людей в черных бушлатах, которые на этот раз будут побеждать не гитлеровский нацизм, а большевицкий коммунизм.

Мы не изменники, а наоборот, жертвы бездарных советских генералов, во главе с самим Сталиным и, только но их пресловутой стратегии, очутились в плену у немцев.

Мы прошли все: школу унижений, школу оскорблений; прошли голод и нужду и раз уже было суждено остаться в живых, то будем ждать час призыва на новые походы против мирового зла – коммунизма.

Мы – уцелевшие, верим в силы своего народа на родине. Антинародной власти, как и гитлеровцам придет конец...

Заболевший страхом коммунизма мир, как и сама Россия оживет и начнет залечивать свои раны от красного империализма, поглотившего уже немало свободных народов.

Настанет час, когда русские люди перестанут быть „унтерменшзми”, „морлоками” и нм поклонится Западный мир, как больше всех угнетаемым коммунизмом и

кто в своем угнетении первым нашел силы к сопротивлению, кто сумел избавить себя и всю землю Вселенной от чумной заразы безбожия и угнетения.

Народ Российский терпелив. Он покорен до предела своего унижения. Но, когда терпенье его кончается – горе всем оккупантам и отечественной деспотии.

Тюрьма.

Если в дни осады Севастополя, даже открытая Графская пристань была укрытием от неприятельского обстрела и защитники, в благоприятный момент, в течении девяти месяцев благополучно перебирались через нее вдоль траверсов в балки передних линий обороны, то Днепропетровская тюрьма и ночью не могла укрыть черноморцев от глаз врага, в дни незабываемой осени 1942 года.

Тюремные корпуса так-же походили на крепость, вмещая десятки тысяч пленников с разных фронтов и направлений.

Мрачные казематы пополнялись вчерашними защитниками базы Черного моря, и гитлеровцы, наспех, силами самих же узников, строили на тюремном дворе дополнительно конуры для воинов Красной армии.

Для смертников спешно строились особые камеры. Немцы преднадзначали их для советских моряков, которые наотрез отказались от национал-социалистического строя на оккупированных землях. Отказались и покупать себе свободу службой в немецкой армии.

Черноморцы стали первыми жильцами в этих камерах смерти.

Не прошло и десяти дней как и камеры, и вновь выстроеные конуры и подвалы самой тюрьмы были до отказу набиты не только черноморскими моряками, но и защитниками Ленинграда, которые, как и севастопольцы считались гитлеровцами первыми врагами „Новой Европы”.

* *

*

Для ясности вернемся назад: когда и при каких обстоятельствах Севастопольский гарнизон был пленен, а сама крепость Черного моря разрушена немецкой звиа-вией до основания.

С утра, третьего июля 1942 года, гитлеровская авиация обрушила на Севастополь тысячи тони взрывчатого материала.

Воссоздать этот ужас, во много раз хуже чем землетрясение, невозможно.

В этот день города не стало. Вместо него лежали только глыбы строении, памятников старины, тела жителей и защитников крепости.

Оставшиеся в живых мирные жители и черноморцы укрылись в пещерах Херсонеса.

Из пещер, кто не скончался от ран, были немцами выкурены слезоточивым газом.

Выходя из последнего своего убежища, солдаты сразу попадали в руки гитлеровцев, становясь пленными.

Это нельзя даже назвать пленением, поскольку ни один матрос не сдался с оружием в руках. Они были захвачены победителями без оружия...

Так кончилась девятимесячная эпопея Севастополя.

Этот день, третьего июля 1942 года, останется памятным на долгие годы и для самой России и для будущего поколения.

Конец для сопротивления подошел не по вине черноморцев, защищавших город до пределов последней возможности, а только по одной причине: Верховная ставка в Москве отказала в помощи осажденному гарнизону, оставив его без боеприпасов, без авиации, без медикаментов и продовольствия.

Вот где таится измена и предательство и в отношении города, и в отношении России, и в отношении самих пленных.

Бессмертным датам оборон Черноморского побережья самой знаменитой победе адмирала Нахимова над турками под Синопом, идет уже сто пятый год и эта историческая дата победы не стирается из памяти народов России.

Не потому тогда была победа, что в те времена матросы были иные. Нет! Теми моряками руководили настоящие знатоки военного дела и к тому же патриоты своей родины.

Над нами же стояли интернациональные красные генералы, для которых родина заменило слово „коммунизм”, вместе со своим генералиссимусом Сталиным, который военную стратегию проходил по доктринам Маркса.

В те времена, адмирал Павел Степанович Нахимов разбил под Синопом, во много раз сильнее русских, эскадры Осман-Паши лишь только потому, что он был

МО

настоящим военным стратегом, а не на бумаге верховным главнокомандующим в мундире с чужого плеча.

Поэтому только мы, уцелевшие, открыто говорим коммунистам, что заслуги их перед народами России в минувшей войне дутые. Победа над Германией, победа самих народов нашей родины. Не стратегия коммунистических вождей, а воля и ненависть к немцам солдат переборола всю их техническую мощь.

Гитлеровское командование хорошо знало о кремлевских делах советского вождя и только поэтому они так бесчеловечно поступали с населением оккупированных ими областей.

Гитлеровское Гестапо наперед было застраховано, что за несчастных Россиян Сталин не будет заступаться и, что прямой ответственности за рабов СССР никто не несет во всем свете. Не несет и не заступится ни Международный Красный Крест, ни Западная общественность. Русский народ, как и все пленники, находились как бы „вне закона’*. Над русским народом годами издевалась своя власть, истребляя его как скот. Западная общественность молчала. Молчала и тогда, когда этот народ, в солдатских мундирах очутился за колючей проволокой у немцев, подвергаясь неслыханным зверствам.

Только ведь потому, после пригона Севастопольцев в Днепропетровскую тюрьму, Гестапо – от бородатого до безусого матроса причислило к категории „унтер-меншей”.

К черноморским морякам немцы поставили такую охрану палачей, которые без разбору и без основания приклеивали им ярлык красного партизана и тут же расстреливали на месте.

Моряки не имели ни фамилии, ни имени, а только номер. Под этим номером они потеряли все людские права. Это никого не тревожило ни в Берлине, «и в самой Москве.

Центральный Комитет ВКП6, независимо от Сталина, так-же хорошо знал об условиях русских в немецком плену, но он знал и то, что зверское отношение к пленным усиливает ненависть солдат и матросов не только к охране Гестапо. но и ко всем немцам без исключении.

Эго заставляло даже самого отъявленного антикоммуниста бороться на стороне Советов, как на фронте, так и в тылу немецкой оккупации.

До нас не раз доходили слухи, что и среди немецкого командования, и в самом Гестапо, орудуют коммунисты, которые по директиве из Кремля – зверствуют над пленными и над населением, дабы вызвать со стороны последних злобу к фашистам.

Не знаю. Может быть это и гак. Может быть, что одурманенные победой немцы из собственных побуждений истребляли русских по вековому антагонизму к ним. но по всей оккупационной местности началась борьба против оккупантов.

Жены, матери, отцы, дети, попробовав палку освободителя, забывали кнут Кремлевского коммунистического правительства и уходили в леса к партизанам.

В Россию вернулся 1812 год!

Об этой партизанщине 1942-44 годов, где нибудь беспристрасный историк раскажет на страницах своей

книги, как деревенские бабы, ночами просиживали в засаде, выжидая появления ненавистных „фрицов”; как пленили их и уводили в свой штаб; как десяти-двенадца-тилетние дети служили связью между партизанскими группировками часто попадая в руки врага и принимая от него мученическую смерть; как закабаленный коммунистами русский народ, зачастую вооруженный одними ножами и вилами, защищал свою родную землю от врага. И как эти партизаны, после окончания войны, карались НКВД лагерем и смертью за то. что посмели остаться на оккупированной немцами территории.

Лагеря и камеры смертников.

Чем больше издевались обезумевшие от крови гитлеровцы над русскими пленными, тем сильнее у последних клокотала злоба к своим палачам и к предавшему их Сталину.

Даже находясь за крепкими железными решетками камер, моряки не сдавались врагу.

Матросская взаимность и братство дали нм возможность организоваться в группы и дать о себе знать не только Гестапо, но и своей, отрекшейся от них, Советской власти.

Матросы Черноморья. Балтики н Кронштадта, очутившись в камерах гитлеровских смертников, навсегда похоронили веру, что мудрый генералиссимус освободит их.

Они стали теперь защищать силой не только себя, но и собратьев пехотинцев от расстрела гимлеровцев.

Упросить словом иалачей-садистов со свастикой на рукаве было немыслимо, к советским военнослужащим они были беспощадны.

Останавливало их только организованное сопротивление и мужество черноморцев, которые, хотя были и пленниками, но образумили кое-кого из гестаповских чиновников и те прекратили давать свои наряды подчиненным о массовом расстреле „унтерменшей”.

Но дни голода и холода продолжали собирать свою жатву среди пленных. Это принудило решать свою судьбу каждому, в отдельности. А выходов было всего два: кончать свою жизнь смертником или в ином случае, получить пулю в затылок, при побеге.

• •

*

Большинство пленных выбирали побег. Для одних он сходил удачно, для других, в большинстве случаев, печально.

Гнмлеровцы, при участившихся побегах, удвоили свой надзор. Они откуда-то узнали, что русским пленным кто-то помогает чз охранного батальона.

В этом батальоне нашлись все таки немцы, которые, если и не совсем сочувствовали нам, то все-же делали некоторое послабление в режиме.

Свой побег я начал готовить с первых же дней знакомства с Днепропетровской тюрьмой. Думал о нем и в своем этапе, но осуществить его в пути возможности не представлялось, поскольку, кроме конвоя нас охраняли бронемашины.

Камера моя находилась в первом этаже, что на много облегчало мою задачу, а путь со двора я выбрал, когда нас гоняли на прогулку или на работ)'.

Подкоп под стену я делать не решился, да и работа эта была для меня не по силам, а остановился на окне.

Выбирая день, когда в охране стоял кто либо из „либеральных” – конвойного батальона и сама охрана была более слабая, я начинал расшатывать прутья решетки окна.

Однажды, когда я увлекся своим занятием и натирал железо об железо, тяжеловесная дверь камеры неожиданно распахнулась и в камеру вошел гестаповец в сопровождении двух тюремных надзирателей – галичан, называющих ныне себя „Украинцами”.

Набросившись на меня, надзиратели настолько меня избили, что я потерял сознание.

Необходимо сказать об этой западной национальности, несколько слов. В немецких войсках они имели свои эсэсовские галичанские дивизии, которые по зверству к русским и вообще к иным национальностям, были хуже самих немцев. Служили они и в Гестапо, и в Комендатуре; исполняли роль и конвоиров, и тюремных надзирателей, и палачей. И не мало нашего брата, из русских пленных, погибло от этих зверей и не меньше перенесли страданий.

Надо сказать правду, что среди гитлеровских халуев. находились выродки н из нашей Восточной Украины, которые так-же не отказывали себе в удовольствии избить или застрелить Москаля.

И не одни Москали погибли от их рук, лежа на их совести. Много тысяч и евреев стали жертвами этих рук, во время истребления Гитлером еврейства.

Сейчас эти самостийники, находясь вместе с нами на чужбине, смеют заявлять Западу, что русский народ империалистичен и тоталитарен, что русские – поголовно коммунисты. Но пусть они скажут и откроют мировой общественности, что они представляют из себя? Что они делали, служа верой и правдой своему фюреру Адольфу Гитлеру? И сколько от их рук погибло народа на оккупированы.* немцами землях и в лагерях пленных, в угоду того-же Европейского хозяина.

• *

Как долго мне пришлось пролежать в бессознательном состоянии от жгучих ударов жандармских плетей и кулаков, я не помнил, но пришел в себя я уже не в камере смертников, а в тюремном околотке для „доходяг”.

Повидимому, по моему истерзанному виду, палачи решили, что я уже не жилец на свете и перейду в иной мир без их помощи.

А возможно и то, что среди охраны нашелся некто, кто не захотел мною увеличить число расстреленных русских.

Последнее мое предположение, вскоре оправдалось. Находясь среди тысяч больных и изувеченных, мне удалось узнать человека, который подворил меня в околоток.

Жизнь в этом околотке ничем не отличалась от камерной. за исключением разве того, что здесь можно бы*

ло лежать сутками и не видеть ожиревших на фашистских хлебах палачей-галичан, служивших здесь внутренними надсмотрищикамн.

Отойдя от побоев, ознакомившись с новой для меня обстановкой я узнал, что отчисленные по состоянию своего здоровья в „доходяги” моряки, бегут и из околотка и что из 207 палаты недавно бежало два москвича, которых так и не поймали, хотя на их поимки были спущены и овчарки и отряд сыскной полиции.

Необходимо оговориться, что наряду с избиениями и расстрелами, бывали случаи, когда в самой среде начальствующей жандармерии, находились немцы, которые пользовались своим служебным положением, содействовали русским: облегчали им побег, меняли им фамилии и нашейные номера военнопленных.

Эти люди, при малейшей возможности старались как можно меньше подставить русских военнопленных под огонь Гестапо.

Убедившись, что в стане врага есть еще люди с сердцем я, как только почувствовал себя здоровее и раны от побоев зажили, снова начал думать о побеге.

Почему я остался в своем замысле одиноким? Этот вопрос может задать мне читатель.

Верные друзья по плену, если нс были убитыми, то оставались в камерах смертников, а здесь, среди ..доходяг”. трудно да и опасно было доверить кому-либо свою тайну и найти сообщника, хотя он возможно и находился в этом людском муравейнике.

Ведь голод, повальная смертность и угроза расстрела, нередко когда-то честного, но слабохарактерного солдата, сумели довести до полной душевной прострации и некоторые из таких, поверив геббельсовской пропаганде о справедливости национал-социализма, а то попросту благодаря своей слабости, за лишние поллитра баланды, становились доносчиками по отношению своих товарищей.

Кроме этих причин были и другие: одни больные, настолько душевно обессилели, что не решались не только бежать, но даже подыматься со своих нар.

Такие пленники молча переносили все ужасы плена и молча умирали, не открывая рта.

Не все из нас рождены равными для самой жизни и не все одинаково могут играть своей головой, подставляя ее под угрозу смерти.

На размышление – как осуществить побег, у меня ушла не одна ночь. Строя планы я иногда заходил в непроходимый тупик: казалось, что как нс обдумывай план побега, последний не осуществишь.

Пулеметные вышки смотрели на каждого из нас.

Но каждый из живых существ, получивший чувствительный удар по своему организму, внимательно начинает смотреть назад и стараться выждать полного выздоровления и только тогда, если противник после не нападает сам первым, строит нападение.

» »

*

1943-й год был на исходе, а войне и плену не было видно конца.

Приближавшаяся осень несла холода, а с ними новые эпидемические заболевания, новые муки.

Я к этому времени находился уже не в околодке Днепропетровской тюрьмы, а в походном лазарете, который согласно эвакуационного приказа, задержался временно в предместьях города Ровно, как раз в тех районах, где свирепствовала во всю дизентерия.

Лазарет с пленными разместился в подвальных склепах, бывших войсковых польских кошар, соединявшихся между собой узкими проходами.

Это новое помещение обнадежило меня в благополучном исходе моей затеи. Изучив детально все ходы н выходы в подвалах, я в одну из темных ночей, когда небо было покрыто тучами, дотронулся до холодного железа оконной рамы.

Оконное крепление в своей основе было большой давности и крестообразный прут продольного квадрата сильно поржавевший. Его я и начал расшатывать.

При моем истощении, превратившее меня в полнейшего скелета, труд этот давался не легко.

Семь ночей казавшихся мне веком ушло на эту работу. Откуда брались у меня силы в те часы у немощного и слабого – я не знаю. По, ночь за ночью, час за часом, я побеждал железо. И, еелн-бы мне теперь, когда я со-вершешю окреп, выпала такая работа, я вряд-ли бы ее осилил. Но, тогда, почти полумертвый, я ее выполнил.

Удачный надлом решетки ободрял меня и осснная ночная темень звала за окно.

Тогда, в последнюю для меня ночь в жуткой неволе гитлеровцев, я уверовал, что власть той ночи, как и моя судьба находились в руках Всевышнего.

Близость свободы пьянила голову. Она вселяла в меня крепость, как и сами ночные сумерки. Они как бы обещали укрыть пленника.

Перед побегом я пробовал найти себе друга, чтобы хотя в последние минуты сказать ему – ..Прощай!” Но такого не было.

И молча, в полнейшем одиночестве, я выворачивал Молчаливое железо, делал отверстие и маскировал его до следующей ночи.

Остался один прут. Он словно не хотел уступить моим усилиям, как я его не старался согнуть.

Скрутив из нижнего белья жгут и зацепив им за верхнее основание прута, я повис на нем всем своим телом.

Постепенно прут начал сгибаться и ... проход был открыт.

Обернувшись к безмолвным стенам подвального выступа, я с усилием пролез в оконную щель через набитый стеклом подоконник.

Осколки стекла впивались в мои костлявые ноги и локти, смачивая цементированный подмоет каплями крови.

Но боль от стекольных порезов я не чувствовал. И если бы мне тогда пришлось ползти по раскаленным до-красна гвоздям, я бы полз...

Страшнее-страшного осталось позади, мною владела скрытая сила, отчаянье приходило само и я ему подчинялся.

Ф Ф Ф

Хотя и был на воле, но находился еще на территории врага. Первое свое убежище я нашел в шиповнике, кусты которого разрослись вдоль стены. Прячась в гущине я не чувствовал ни колючек, впивавшихся в мои руки, ни царапин от них.

Повидимому было уже за полночь, так как звезды на небе начинали блекнуть, а на Востоке чуть-чуть, полоской брезжил разсвет.

Свежесть осеннего воздуха подкрепила мой организм и вернула немного силы.

Утренняя зоря позволила мне хорошенько рассмотрела кругом: оставленные кошары и дворовые строения.

Не теряя времени я стал искать себе укрытия на дневное время и вскоре обнаружил его в стенной скважине, которая и укрыла меня от ищеек. В своем убежище я видел, как полевая жандармерия металась по двору, в поисках беглеца.

Берлога моя находилась под самым носом охраны, но ей конечно и в голову не приходило, что и скрываюсь где-то вблизи, а не в пути.

В этой своей стенной скважине и провел шесть суток. Голод настолько меня мучил, чТо я решил было на пятый

день отдаться в руки немцев. Но на шестой день высмотрел тропу, где сходились стены треугольником.

Ночью, я по пластунски добрался до места скрещивания стенообразного забора и увидел дикорастущее дерево, которое на этот раз выручило меня своими развесистыми сучьями.

Выждав время, когда происходила смена наряда, я как хищный зверь преследуемый охотником добрался по дереву до верхней, остроконечной стены, а оттуда, снова свалился в кусты шиповника.

Дождавшись ночи, я, где на двух ногах, где на четвереньках, прошел не меньше девяти километров.

Последующие дни застали меня уже не в пути, а под кудрявыми вербами, вдали от города Ровно.

Спать мне не хотелось, но мучил голод. Голова кружилась и я начал терять сознание.

Местность оказалась совершенно безлюдной. До моих ушей не доносилось ни одного звука. Только шелестела падавшая с деревьев листва.

Питался я исключительно неубранной кукурозой и свеклой. Голод истощал последние силы, сокращая мой километраж и я часто останавливался среди пустырей.

Местность по которой я шел, была для меня совершенно неизвестна. Эта неизвестность, а так же голод порождали безразличие, притупляли разум. Мне становилось все равно в чьи руки я попаду – к друзьям или к врагу?

Я потерял счет дням, времени. Иногда нападало какое-то ззбытие. Шел словно во сне. Не думая, что я пленный беглец.

Мне до сего времени нс понятно, как могло случиться, что я никем нс был замечен. Ночами я шел по пролескам и полям, днем переживал в оврагах вблизи сел.

Однажды, проходя мимо небольшого хутора, я наткнулся на заброшенную землянку. Это первое убежище вернуло меня к жизни, а вместе с этим к борьбе за жизнь.

С меня спали словно какие то чары-безразличия. В землянке я обнаружил ворох сена и несколько корок ржавого хлеба. Тогда эти корки показались мне самым сдобным пирогом.

В землянке я пережил, вернее проспал несколько дней. Протекавший недалеко ручей, куда я ходил ночами на водопой, крепил мои силы.

Однажды, под вечер, собираясь идти к ручью я при выходе столкнулся с рослым мордатым полицейским.

Не говоря ни слова, он двумя ударами в челюсть свалил меня на землю.

– Попалася партизанская сволоч! – Рычал он, скручивая за спиной мне руки.

По разговору и по всему виду своего нового палача, я понял, что здесь ни мольбы мои, ни просьбы нс помогут и. что я пропал.

Передо мной стоял, злобно ухмыляясь, галичанин. Здесь, эта нация несла у немцев тыловую службу, разъездных полицаев, главным образом, по обнаружению красных партизан.

Ткнув сапогом в бок, он выволок меня за ноги из землянки. Скрутив и мои ноги ремнем, куда то ушел.

Вскоре вернулся с повозкой и еще двумя полицаями.

Здесь галичане дали волю своей ненависти к „кацапам”.

Они плевали мне в лицо, топтали ногами... под ударами кулаков бросили на повозку.

Сгрузили меня с этой повозки уже в немецкой комендатуре. как пойманного ими красного партизана.

Комендант, нс добившись от меня при допросе нужных ему ответов, отдал меня в руки своих помощников. Те, избив до кровоподтеков и не добившись края, отправили меня в лагерь Замостье, где помещался сборный пункт пойманных партизан и бежавших остарбантсров.

Поводимому моя скелетообразная худоба и жал-чайший вид не подтверждали мою причастность к партизанщине и гестаповцы без допроса, как цивильного бродягу, приказали отправить меня в лагерь Восточных рабочих, которые на Польской территории исправляли железнодорожное полотно.

Так неожиданно кончился мой побег из плена и до* рогу к воле преградил свой „брат” – украинец.

Восточные рабочие – „Остарбайтеры".

В злопамятную зиму января 1944-го года, я оказался опять в руках врагов, но уже не военнопленным, а рабом оккупированных Восточных областей СССР, перегоняемым по мере надобности с места на место, нацистскими командофюрерами вглубь Германии.

Нанесенные знаки на одежду с клеймом „Ост", делали нас русских самыми настоящими „унтерменшами” и посмешищем не только для взрослого населения, но и для детей гитлеровской Германии.

Куда бы мы не попадали на работу: будь это Саксония, Померания, или Бавария, всюду нам была кличка советский „унтермениГ.

Немецкому населению и в особенности молодежи геббельсовской пропагандой настолько было внушено о дикости народов Советского Союза, что даже малыши кричали на Восточных рабочих, как на рабов дикой Азии, которых нацисты ненавидели всем своим партийным нутром.

Где мы не работали: на фабрике, в доме или у „ба-уэра* всюду над нами стоял командофюрер, мастер или постовой с карабином, выжимавший в труде последние силы.

Немецкие нацисты, считая себя высшей рассой, торопились превратить ,.остарбайтеровм в рабочие машины.

Гитлеровцы силами этих рабов спешили, хоть на пару дней, перед своей гибелью, построить „Третий Райх новой Европы", с новыми порядками.

Нацисты нс хотели признать 1944 год своей приближающейся могилой, хотя на их глазах и шло все к краху.

Министры Гиммлер и Геббельс не переставали до последнего дня своего поражения, охотиться за жертвами на Востоке.

Они заставляли своих подручных, как можно больше ловить по городам и селам даже уже при отступлении, россиян и вывозить их в Германию.

Среди этих вывезенных, при немецкой капитуляции, оказалось немало детей, женщин и стариков.

Пользуясь своим последним правом на захваченных землях гиммлеровцы немало нагнали в свою страну рабов из Советского Союза, многих же русских они, как и евреев, просто расстреляли.

Ни один народ не нес в минувшую войну стольких жертв, как русские и их могильные холмы не скоро сравняют современные политики Германии.

Тот, кто пережил гитлеровский военный поход на Востоке, тот убедился и узнал, что такое „вождизм” и, что такое настоящая свобода.

Mw-же. подсоветские военнослужащие хорошо себе уяснили, что советский коммунизм, ие лучше гитлеровского нацизма.

У народов России нс было другого исхода, как пойти на „мир” со сталинской диктатурой и общими силами бить гитлеровских оккупантов.

Издевательства же, избиения, истребления гитлеровцев, для россиян стали хуже сталинских пятилеток, поэтому население, в оккупированных областях, ушло в леса партизанить.

Что же касается большого числа пленных, оказавшихся в гитлеровских лагерях Запада, то из них верная половина не дожила до конца войны.

Голод, расстрелы, болезни миллионными цифрами списали п другой мир сынов России.

Другие миллионы докончили большевицкне палачи, после возвращения их на родину.

Оставшаяся горсть, находясь на Западе, дожидается своего часа – возвращения в Свободную Россию.

* ♦

Самый могущественный шквал на море в двенадцать баллов, не смог бы наделать столько бед, сколько наделали их, в короткий срок, накануне своей капитуляции гиммлеровские эсэсовские отряды, по лагерям военнопленных.

Сотни лагерей вместе с их обитателями, запертыми в бараках, отходившими фашистами были сожжены, в знак мести за бомбежку Берлина.

Мне довелось, в числе многочисленной команды ,Ост-арбейтеров”, побывать на ремонте железнодорожного полотна, вблизи старого немецкого города Нюренбер-га и видеть ответ на это истребление русских, союзников.

Последние месяцы рушившейся нацистской Германии. особенно март и пятого, десятого, пятнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого апреля 1945 года – забыть никогда нельзя, когда немцев охватил жуткий страх за свою родину.

Союзная авиация день и ночь бомбардировала укрывшиеся по городам, отходившие гитлеровские войска...

Нацистский город Нюренберг, являвшийся колыбелью нацизма и в котором нашли убежище большинство гитлеровцев, горел не потухая круглые сутки.

Части эс-эс, верные своему фюреру, все еще не хотели складывать своего оружия и метались в полыхающих пожарищах.

Час возмездия, за все содеянное во всех оккупированных странах, для германских вандалов, наконец настал.

С какой благодарностью смотрели мы, „унтерменши”, на летевшие над городом американские самолеты.

Они нам казались посланцами самого неба, чтобы уничтожить ма земле страшное зло, порожденное Адольфом Гитлером, национал-рассизм.

Мы спокойно смотрели, как взрывы бомб разрушали все подряд на своем пути.

И это не было варварское разрушение мирных германских городов, это было именно возмездие за десятки миллионов разоренных, искалеченных, расстрелянных. забитых, соженных в газовых камерах, осиротевших людей.

* *

Многие из нас военнопленных, после войны не захотели вернуться в „коммунистический рай!* только потому, что и гитлеровский нацизм и коммунистический деспотизм, чужд русским людям.

Вернуться назад, это изменить свободе и самим традициям наших отцов, так как Советский Союз – не Россия.

Многие пришли и приходят на Запад и после нас из-за „Железного занавеса”. И все мы, так именуемые, новые и новейшие тоскуем не по Советском Союзе, а по родным местам родины России.

И эта тоска по родине и страшные дороги пройденные за эти годы, дают нам право заявлять, что и там тоскуют по нас наши семьи, наши родные и наш народ, под тем гнетом интернационального коммунизма, который отобрав свободу, бросил еще больше чем нацизм, в лагеря принудительного труда россиян.

• ♦

Будучи уже свободными людьми в побежденной Германии. мы искали страну приюта и нашли ее в гостеприимной Америке.

Но и в ней нельзя забыть родину. Любовь к ней сильнее всех земных свобод.

Политические изгнанники, как и весь Российский народ, не впервые несут по вине своих „вождей” и „правителей” лишения, позор и унижения. Но зато, подрастающее поколение уж смотрит туда, где загорается заря Свободы.