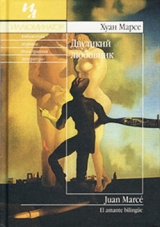

Текст книги "Двуликий любовник"

Автор книги: Хуан Марсе

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)

Да, вот чего бы он действительно хотел, так это всадить до самого сердца Норме, где бы она сейчас ни была. «Немного ласки и нежности, прежде чем снова навалятся эти чертовы сны, – вот что мне пошло бы сейчас на пользу», – думал Марес. Он прошел улицу Пелай и на ходу вскочил в последний автобус. Жил Марес все в той же маленькой квартирке в доме № 7 по улице Вальден, в пригородном районе Сант-Жуст-Десверн. Путь был неблизкий. Он прислонил голову к стеклу и, словно погружаясь в ночную тьму и волны тошноты, мог вдоволь поразмыслить о своей печальной судьбе и немного отдохнуть от маеты прожитого дня и проклятой пустоты жизни.

Он вылез из автобуса с аккордеоном за спиной и побрел к своему дому на улице Вальден – замысловатому непостижимых форм багровому строению, смутно поблескивающему во мраке, словно панцирь гигантского краба, омываемый лунным светом. В эту ночь Мареса так нестерпимо мучил гнет одиночества и тоски, что он даже не слышал, как керамические плитки, которые, то и дело отваливались от стены, пролетев мимо натянутой внизу сетки, вдребезги разбивались о тротуар.

Дома он высыпал и пересчитал выручку, вымылся в душе и, завернувшись в черный халат, налил себе джина в высокий стакан. Войдя в крохотную кухню, он положил в стакан несколько кубиков льда и добавил воды из-под крана. Потом еще раз сполоснул в ванной руки – они все еще казались ему липкими от аккордеона и монет – и плюхнулся в кресло перед телевизором. Окно было открыто, и в ночной тьме мерцала россыпь огоньков, их болезненно мигающая вереница тянулась в сторону Эсплюгеса и Корнелья, по ту сторону от ревущего шоссе. Звонкие щелчки облицовочных плиток, которые за окном в пучине ночи разбивались об асфальт, походили на всхлипы. Марес вспоминал Норму, их первые дни в этом доме, счастье, мечты. Багровый дом, это диковинное сооружение, ставшее воплощением иллюзий целого поколения семидесятых, тоже был для них мечтой: архитектор словно нарочно придумал это жилище для антибуржуазной бунтарской парочки – а именно так Норме хотелось выглядеть в глазах своих приятелей; это здание, по замыслу своего создателя, должно было выразить безграничную свободу личности, иные формы человеческих отношений, какие не снились обычным влюбленным. Все пошло к чертям, и, слушая, как бьются во мраке плитки, Марес спрашивал себя, почему же все-таки это произошло.

Он вернулся на кухню, открыл баночку мидий, вывалил их на тарелку и выжал несколько капель лимонного сока; затем снова сел в кресло, включил телевизор и принялся за мидий, насаживая их на деревянную палочку и запивая маленькими глоточками ледяного джина. Глядя на экран, где мучительно погибал огромный танкер – накренившись, постепенно уходил в густую черную воду, – он старался ни о чем не думать. Ему хотелось вместе с танкером погрузиться в эту жуткую черноту и исчезнуть с лица земли, но он по-прежнему напряженно и неотступно думал о Норме и никаким усилием воли не мог перестать о ней думать.

7

Тетрадь 2

Фу-Цзы, великий фокусник

Посреди пустыря, в гуще сорняков, которые нежно перебирает ветер, утопает ржавый остов «линкольна-континенталя» сорок первого года без колес. Окаменевший скелет мечты. Никто в нашем квартале уже не помнит, когда это чудо занесло сюда, наверх, кто бросил его, словно старую рухлядь, на этом склоне в северо-западной части города, обрекая на верную смерть. Так он и застрял в моей памяти – посреди моря сорной травы, черной грязи и хлама. Обломки железных печурок, распотрошенное кресло, горы рваных покрышек, ржавые пружинные матрасы, засаленные и изувеченные. Посреди этого мусора курят, сидя на корточках, бритоголовые мальчишки; моя мать, пьяная, бредет против ветра.

Эти страницы сохранят мои воспоминания, чтобы уберечь их от забвения. Моя жизнь оказалась полным дерьмом, но другой у меня нет.

Мы с матерью живем в верхней части улицы Верди в обшарпанном домишке с садиком на одном из склонов парка Гюэль. Снова передо мною бегущая круто вниз, словно сказочный серпантин, улочка, размытая моросящим дождем. Из-за угла выныривает мальчишка в черной маске. Это я. Мне двенадцать лет, у меня бритая голова, черная тряпка закрывает лицо. Мальчишка в маске воровато озирается и перебегает улицу... Вновь вижу наш серый угрюмый квартал, голодных котов, узкие кровли, белые простыни, терзаемые ветром. Я перебегаю улицу и догоняю других мальчишек Фанеку, Давида, Хайме. Фанека жует печеную маниоку: он отнес записку сеньоре Лоле и побывал на кухне пансиона Инес, где нам всегда перепадает что-нибудь съестное. У здешних улиц такой сильный уклон, что мостовая кое-где превращается в лестницу. Мой квартал – на самой верхотуре, среди облаков, и дождь будто задерживается здесь, прежде чем пролиться вниз, на город. Чтобы не промокнуть насквозь, мы заходим в дом. «Может, застанем Фу-Цзы, китайца-фокусника, – говорит Давид, – он нам фокусы покажет или загипнотизирует». «Точно, пусть гипнотизирует, – отвечает Фанека, – вот бы пожить под гипнозом». Из глубины дома доносится тарахтенье швейной машинки.

Вижу свою мать за работой. Бойкая игла вонзается в пеструю длинную тряпку, которая свисает по другую сторону «Зингера». В то время моей матери было уже около пятидесяти. Полная, неопрятная, в халате, с шарфом вокруг шеи и влажной папиросой во рту. Милая моя мама. Она сидит, яростно нажимая на педаль «Зингера». У нее опухшее лицо и похмельный взгляд. Рядом с ней стол, заваленный одеждой, манекен без головы, картонные коробки, набитые вещами, ожидающими переделки. На столе бутылка дрянного вина и стакан.

У облупившейся стены, на которой кнопками приколоты пожелтевшие фотографии, – старенькое пианино.

Заметив в дверях гостиной мою рожу в маске, мать холодеет, ноги ее замирают, и машинка останавливается. Давид меня опережает:

– Сеньора Рита, Фу-Цзы дома?

– Эй, – говорит мать, обращаясь ко мне. – Ну-ка сними эту штуку с лица, сопляк. Где это видано, в таком виде дома появляться... Ар-р-ргх...

Она рыгает. Моя мама рыгает. Два раза. Когда она вновь поднимает глаза, я снимаю с лица маску. Под ней у меня другая, точно такая же.

Сегодня суббота, а по субботам наш дом наполняется «тоскующими соловьями», поэтому я бегу в таверну Фермина за бутылью вина и несколькими баночками мидий. Моя мать была довольно известной в свое время опереточной певицей, и теперь по субботам она принимает в гостиной старых друзей по труппе, давно покинувших сцену, забытых и никчемных. Вместе они поют арии из сарсуэл [9]9

Сарсуэла – испанская оперетта.

[Закрыть]и напиваются, плача от тоски и воспоминаний под звуки старенького пианино, за которое сейчас садится толстяк тенор, усатый и потный. Вот уж потеха для меня, мальчишки! Кроме тенора в гостиной визгливая толстуха, бывшая звезда эстрадных концертов в «Паралело», две высокие, грудастые и ярко накрашенные меццо-сопрано с мужьями, два пожилых разодетых баритона с напомаженными волосами и Маг Фу-Цзы, фокусник и пьяница, в старом кимоно и китайской шапочке, которую моя мать заботливо хранит с давних пор. У Фу-Цзы на редкость длинные, хорошо ухоженные руки и изысканные манеры. Все пьяны и поют, столпившись вокруг пианино со стаканами в руках. «Зингер» отдыхает, отекшие ноги моей матери тоже. На фотографиях – молодая Рита Бени в сценках из сарсуэлы или рядом с Фу-Цзы, тоже молодым. На стене рядом с фотографиями – две опереточные афиши.

Нежно положив руку на плечо пианиста, моя мать поет. Трепещущая от волнения, толстая, заплаканная, со стаканом, прижатым к груди, окруженная друзьями и подругами, поглощающими вино и бутерброды. Посредине гостиной – стол, на нем – грязные тарелки и большая бутыль вина, хлеб и колбаса.

– «И едва под аркой Прощенья тот кабальеро прошел, – поет мать, и слезы блестят в ее глазах, – роза с балкона упала прямо к ногам его».

– «Роза упала, – вторит ей подвыпивший и нетвердо стоящий на ногах хор гостей, – это любви начало».

– «Сеньорита, что здесь поливает цветы, – затягивает сидящий за пианино тенор, тая от сладкой грусти, – дерзновенье мое осуждаете вы, к розам в цвету, в дивный ваш сад я бы прийти был рад».

Хмельные и возбужденные, меццо-сопрано то и дело порхают к столу и, не переставая петь, склевывают ломтики колбасы и подливают вина из бутыли.

– «Ах, кабальеро с перьями на шляпе, – поют Рита и меццо-сопрано, с трудом управляя своими трелями, – как дерзновенье ваше приятно».

Остальные куплеты я не помню. Помню зато их голоса, тонкие и дрожащие, больные от тоски и ослабевшие от выпитого вина. У моей матери жалкий вид. Плача от счастья и обнимая друзей, она едва не падает. Пока гости поют под звуки пианино, Фу-Цзы отрезает несколько кружочков колбасы и сооружает себе бутерброд. Он задумчиво жует, а взгляд его темных продолговатых глаз, загадочных, источающих сладкую азиатскую нежность, скользит по комнате и встречается с моим.

Я сижу в кресле в другом углу гостиной и что есть силы надраиваю пару видавших виды башмаков, которые надену завтра, когда пойду на мою первую постоянную работу. Башмаки и щетка, с кремом или без крема – в этот раз я обхожусь слюной, – еще сыграют в моей бурной жизни забавную роль. Я знаю, что Фу-Цзы смотрит на меня, но не обращаю внимания. Сплевываю на носок башмака и яростно тру.

«Тоскующие соловьи» заканчивают пение и обнимают друг друга, смеясь и аплодируя. Кто-то подходит к столу, чтобы налить еще вина. Тенор уступает место за пианино моей матери, но та внезапно спотыкается и падает, переворачивая табурет и задыхаясь от смеха. Когда ей помогают подняться, меццо-сопрано печально заводит «Коварство»: «Когда б захотела ты Бога спросить, могу ль я другую так страстно любить». Моя мать вздрагивает и ищет глазами Фу-Цзы. «Море, души моей отраженье, если вижу я слезы твои... «

Припоминаю, что настоящее имя Мага Фу-Цзы было Рафаэль Амат. Равнодушный к нежным взглядам моей матери, он, пошатываясь, стоит передо мной. Кимоно и китайская шапочка ему идут. Улыбаясь мне, он поднимает руки, и внезапно в них появляется колода карт. Пока гости поют, он устраивает для меня целое представление. Изящный, с вкрадчивыми и ловкими движениями, Фу-Цзы с дьявольской скоростью работает длинными пальцами, обнажая в улыбке свои желтые зубы. Фокус заканчивается в тот самый миг, когда звучат последние слова «Коварства», и под аплодисменты гостей Маг раскланивается.

– Фу-Цзы благодалит почтеннейшую публику, – кланяется он мне, спрятав руки в рукава кимоно. – Благолодные сеньолы, благодалю. Благодалю.

– Дельмо и дельмо, – отвечаю я ему и резко поднимаюсь с кресла, роняя ботинки. Я разворачиваюсь к нему спиной и ухожу в свою комнату. С силой хлопаю дверью, но смех и болтовня гостей заглушают удар. Пьяный Маг растерянно смотрит на дверь.

Я лежу на кровати, придвинувшись к стене, положив руки под голову, и не отрываясь гляжу в потолок. Рядом с лампочкой на ночном столике лежат мои книги из «Золотой библиотеки» и альбом наклеек «Барабаны Фу-Манчу [10]10

Фу-Манчу – персонаж серии приключенческих романов.

[Закрыть]». Из соседней комнаты доносятся голоса и звуки пианино. Слышу, как открывается дверь моей комнаты, но не оборачиваюсь. Я знаю, кто вошел.

С порога на меня смотрит Маг Фу-Цзы. Он закрывает за собой дверь, прислоняется к ней спиной и разглядывает свои пальцы. Несколько раз сгибает и разгибает их, покорно улыбаясь.

– Пальцы еще работают, но у меня... с памятью плохо. Кочерыжка не варит... Заметил? Путаю движения, смешиваю трюки... Теряю квалификацию.

Он ждет что-нибудь в ответ, потом добавляет:

– Не обижай мать. Она уже пожилая, одинокая. Ты уж не сердись на нее...

– Как ты?

Я говорю неохотно и по-прежнему не гляжу на него.

– Я Маг Фу-Цзы, великий фокусник.

Я приподнимаюсь и сажусь на край кровати, глядя в пол.

– Если бы ты был магом, ты бы выкинул отсюда всех этих нахлебников.

Маг прогуливается по комнате, жестикулируя.

– О, это я могу сделать, стоит только захотеть, но ведь они наши друзья, и у них нет работы. Не всем повезло в жизни, мальчик. Что делать!

Пьяный Фу-Цзы старается держаться прямо. Он приглаживает волосы, аккуратно и неторопливо снимает кимоно и шапочку и вешает их на стул. На нем изношенный серый костюм. Я встаю и бережно вешаю кимоно и шапочку в шкаф. Говорю ему мягко и нерешительно:

– Может, останешься на пару дней?

– Ни к чему это.

– Всегда ты одно и то же...

– Твоей матери лучше без меня.

Вспоминаю, сколько раз у нас уже был этот разговор. Затем обычно наступало долгое молчание, которое прерывал я:

– Что ты сейчас делаешь? Чем занимаешься?

– Да так... Есть кое-что. – Он прикуривает от длинной позолоченной зажигалки. Его движения меня завораживают. – Фу-Цзы хорошо живет, что говорить. Друзья всегда помогут.

Я снова ложусь на кровать, а он все еще стоит, глядя на меня. Обманщик, несчастный обманщик. Из гостиной доносятся нервные голоса, исполняющие модную песенку, и жидкие аплодисменты. Кто-то сильно фальшивит.

Великий фокусник смотрит на меня, задумчивого грустного мальчишку, лежащего перед ним на тюфяке, и пожимает плечами.

– Ужасно. Мы поем ужасно, но ведь мы никому не причиняем зла. – Он вертит в пальцах папиросу, и она исчезает. – Ты ведь не ужинал. Ты голодный? Хочешь немного колбасы? Марибель привезла из деревни. Очень вкусная...

– Ничего я не хочу.

– Не нравишься ты мне такой.

– Какой такой?

– Твоя мать говорит, что ты бросил школу.

– С завтрашнего дня начну работать в гараже сеньора Пратса.

– Ну, тогда все отлично. Может, станешь хорошим механиком.

Наступает долгая тишина. Не отрывая глаз от потолка, я складываю руки у рта, словно играю на губной гармошке, а вокруг никого нет, и, погрузившись в себя, напеваю причудливый и однообразный мотив, который только что выдумал. Обычно я так делаю, когда чувствую себя опустошенным, уставшим от всего.

Маг смотрит на меня несколько мгновений, не зная, что делать. Я замечаю грустную искорку в его загадочных глазах с восточной поволокой, какое-то беспомощное выражение. Он мнется и в конце концов нерешительно направляется к двери. Открывая, он слышит мой голос:

– Отец...

Фу-Цзы оборачивается. Я поднимаюсь с постели, достаю из кармана дуро и протягиваю ему. Он смотрит на меня недоверчиво.

– Откуда это у тебя?

– Так, работенка одна. Возьми.

– Нет, нет...

– Возьми.

Маг секунду колеблется и берет деньги.

– Я верну. Честное слово.

– Придешь в следующую субботу?

Глядя на меня, Фу-Цзы замирает, стараясь изо всех сил держаться прямо. Он улыбается.

– Договорились. Верну деньги и покажу новый фокус... если не забуду. Идет?

Он похлопывает меня по плечу и уходит, закрывая за собой дверь. Слышу, как в гостиной мать поет «...когда таинственное покрывало ночи окутывает город в тишине...»

8

Этот тип – имени его Марес не знал – остановился в дверях спальни и дважды позвал: «Марес! Марес!» Трудно было понять, засыпал Марес в этот момент или просыпался. Шляпа незнакомца была кокетливо сдвинута набок, левой рукой в перчатке он бережно, словно убитую птицу, держал другую перчатку из серой кожи. Он стоял, прислонившись плечом к дверному косяку, и имел диковинный вид танцора фламенко.

– Вечер добрый.

Марес не сразу отозвался.

– Что происходит? – Он зажег лампу на ночном столике, но комната по-прежнему была темна, как и его сон. —Кто здесь?

– Просыпайся, приятель.

Марес протер глаза и робко запротестовал:

– Опять ты? Чего тебе нужно?

– Норма Валенти ждет нас.

– Не мели ерунду.

Тип улыбался краешком глаза, хитро поглядывая на Мареса.

Марес узнал, что на нем надето: его, Мареса, собственный вышедший из моды коричневый костюм в широкую белую полоску – двубортный пиджак и брюки с отворотами. Он необычайно шел незнакомцу – элегантный чарнего, надменный и изящный, напомаженный и в перчатках, перед таким ни одна не устоит. От черных кучерявых волос остро пахло бриллиантином. Он не спеша оглядел Мареса:

– По-прежнему сходишь с ума по этой бабе?

– По-прежнему.

– Тебе надо играть ва-банк, Марес.

– Ничего не выйдет, не настаивай.

– Все будет отлично. Поверь мне, доходяга, – процедил он сквозь зубы.

Незнакомец говорил на южный манер, не очень разборчиво, но как-то мягко, вкрадчиво, чуть хрипловато.

– Положись на меня, парень. Я поговорю с ней, и она вернется в твои объятья, будь я проклят.

– Ты хочешь, чтобы я познакомил тебя с Нормой?

– Необязательно. Я сам с ней познакомлюсь и замолвлю за тебя словечко.

– Ты спятил.

– Точно. Все равно надо попробовать. Чего тебе терять? Нет в мире бабы, которую нельзя пару раз трахнуть, особенно если не жалеть усилий и если действительно хочешь ее больше всего на свете. Но прежде чем сделаться ее любовником, нужно стать ей другом, чтобы она тебе доверяла...

– Да она видеть меня не хочет.

– Я пойду вместо тебя. Ты что, до сих пор ничего не понял?

– Я даже не знаю, как тебя зовут.

– Я тоже. Пока. – По его лицу расплылась приторная улыбка, он слегка теребил снятой перчаткой поля шляпы. – Давай вместе прикинем. Кем я могу быть? Например, другом твоего вшивого детства, неким Фанекой. Помнишь его?

– Во сне я ничего не помню. – Его мысли путались. – Это ведь сон, верно?

– Тебе виднее.

– Не морочь мне голову.

– Я, – произнес элегантный незнакомец, – тот самый сопливый пацан по имени Фанека, чарнего, твой дружок, который однажды ушел из нашего квартала в поисках счастья, но так ничего и не нашел... Неужто позабыл, доходяга? Вы же все время болтались вместе. Двое оборванных мальчишек, вечно голодных, которые слушали свист послевоенного ветра в электрических проводах на верхушке горы Кармело, сидя в зарослях дрока и мечтая о дальних странах.

– Да, да, я помню.

– Отлично. Ну, так как тебе мой план? Ты же знаешь, что Норма неравнодушна к чарнего. Вспомни хотя бы то маленькое приключение с чистильщиком обуви и то другое, с официантом...

– Понимаю, к чему ты клонишь. Ничего не выйдет.

– Положись на меня, жалкий ты каталонец.

В коридоре за спиной незнакомца царила непроглядная тьма, в которой смутно брезжил водянистый отблеск висящего там зеркала или, быть может, то был отблеск его далекого детства, дремлющего в самой глубине сна, в неподвижной воде пруда в саду на Вилле Валенти, когда они, озорные мальчишки, перелезали через высокую кованую ограду и набивали карманы бронзовыми листьями эвкалиптов... Сейчас он мог разглядеть незнакомца в профиль: его насмешливую улыбку, волосы, черные, как антрацит, и хитрый глаз, зеленый, как виноградина. Вот уж тип так тип. И идея его была полным бредом.

– Ни за что. Убирайся! – воскликнул Марес и швырнул ему в голову будильник. Чарнего исчез, Марес резко перевернулся на спину и с головой накрылся простыней.

9

– Слышишь, Кушот, я опять вчера видел этот кошмар, – сказал Марес. – Мне снилось, что я вошел к себе в комнату и звал самого себя по имени. Это точно был я, но я себя не узнавал. Я лежал в постели и одновременно стоял на пороге спальни, разодетый как сутенер. Такой тип, просто сдохнуть можно. Зализанные черные волосы, зеленые глаза, бакенбарды – настоящий сукин сын. Какой-то паяц киношный, честное слово. Обозвал меня рогоносцем. Пообещал встретиться с Нормой и выдать себя за друга моего детства... Но в том-то и фокус, что там, в дверях, был я сам, только переодетый андалусийцем, и сам себе мозги пудрил: предлагал вроде как разыграть Норму, мою бывшую жену, встретиться с ней и снова закадрить.

– Вот ведь зануда, – вздохнул Кушот, не уточняя, кого он имел в виду.

– Что скажешь? Как мне себя с ним вести?

– Если это ты сам с собой разговаривал, почему же . ты не заткнулся?

– Я не мог.

– Все разговоры прекратятся, как только ты, дубина, рот закроешь, потому что оба собеседника – ты один.

– Нет, нас было двое.

– Эти двое – ты сам и есть. Чертовщина какая-то... – размышлял Кушот. – Ну, и что ты сделал?

– Вылез из постели и ополоснул подмышки.

– А что это дает?

– Отпугивает кошмары. Я вспомнил, как мальчишкой продавал уцененные журналы у нас в квартале, на углу. Иногда я надевал маску Эль-Койоте или изображал Курящего Паука.

– Ну и что?

– Ничего. Я вспомнил все это, потому что там был один парнишка из Гранады, некий Хуан Фанека, которому очень нравился Фантомас. Так этот сукин сын заявил, что он и есть тот самый парнишка-андалусиец, Фанека. Когда ему было двадцать лет, он уехал из нашего квартала с картонным чемоданом в руке, сказал, что отправляется в Германию искать работу. Я тоже хотел уехать вместе с ним, совсем уж было собрался послать к черту эту страну. Всю жизнь потом раскаивался, что не сделал этого... Потом я проснулся.

– Так ты больше не видел этого Фанеку?

– Никогда.

– Может, он просто разбогател и вернулся?

– Потом я проснулся, – рассеянно повторил Марес.

Кушот вздохнул:

– Сам черт не разберет, что здесь к чему, приятель.

Сегодня Марес нашел Кушота на замусоренном пятачке возле Кафедрального собора. На соборных ступеньках голуби клевали зерно. Кушот был косоглазый, с большим ртом и широченной лысиной, которая нравилась женщинам, в чем они никогда бы не признались. Завернувшись в синее бархатное пальто, он рисовал углем, вернее, срисовывал с фотографий женские портреты и всегда имел много заказов. Он никогда не стремился достичь большого сходства с оригиналом, но умел придать взгляду изображаемой клиентки горделивое достоинство, что будто бы придавало ей больше значительности.

Марес играл на аккордеоне, усевшись на разложенных газетных листах прямо на асфальте. На его груди висел плакат с надписью по-испански, сделанной от руки:

Безработный музыкант

андалусиец и ревматик брошенный женой

На площади перед собором слонялись нищие цыганки с грудными детьми на руках. Из переулка дул ледяной февральский ветер, который гнал по тротуару пестрый бумажный мусор и белоснежный полиэтиленовый пакет. Оторвавшись от печальных мыслей, Марес обратил внимание, каким первозданно чистым и прозрачно-белым был этот подхваченный ветром пакет. Задумчивые дамы в мантильях и черных пальто степенно поднимались и спускались по лестнице собора, низко нависало серое небо. Старый бродяга, сгорбленный временем, пережитыми бедами и обидой на весь мир протягивал грязную руку к набожным пожилым сеньорам.

«Да, я нищий и опустившийся музыкант, – думал Марес, – но я становлюсь таким лишь на время». Раздутый ветром пакет, похожий на огромную снежинку, уносился все дальше и дальше под нежное воркование голубей. Кушот не спеша рисовал, сидя на складном стульчике. Марес наигрывал «Всегда в моем сердце», монеты со звоном падали к его ногам.

Появился Серафин, принес бутылку вина; Кушот и Марес бросили свое занятие и отпили несколько глотков. Серафин, крошечный горбун, продавал лотерейные билеты и папиросы в Равале. У него были маленькие изящные ручки и копна волнистых черных волос, разделенных пробором посередине.

– Ольга, моя кузина, пригласила меня на ужин, – гордо сообщил он.

Какой-то моряк, проходящий в этот момент мимо в компании двух красоток, захотел пошалить и хлопнул ладонью Серафинов горб. Горбун было возмутился, потом сник, забрал бутылку и вернулся на Рамблу.

Марес взялся за аккордеон и принялся наигрывать болеро.

– Опять какая-то слюнявая дрянь, – проворчал Кушот.

– Эта безумная страсть, живущая во мне столько лет, – простонал Марес. – Твоя жизнь и моя, Норма. Вспомни обо мне. Всего лишь раз. «Коварство»... «Всегда в моем сердце, навеки, навеки...»

– Слушай, ты, не валяй дурака, – сказал Кушот. – Не раскисай тут посреди улицы.

– Да у меня вся жизнь посреди улицы...

– Она даже видеть тебя не хочет, а ты бы небось десять лет отдал, чтобы хоть минутку с ней рядом побыть, признайся, бестолочь.

– Оставь меня в покое, Кушот.

– Все это потому, что ты женился на богатой, на бабе, которая тебе не по зубам.

– Я люблю ее. Все остальное не важно.

– В твои-то годы... И не стыдно тебе!

Марес прижался лицом к аккордеону. Кушот продолжал:

– В твоем возрасте снова можно влюбиться. Почему бы и нет? Не очень, конечно, разумно, но все-таки... Бывает, что человек полной размазней становится из-за этой самой любви и черт знает что вытворяет. Но страдать, и страдать по собственной жене, по одной и той же бабе!..

– Я никогда не переставал любить ее, никогда. Господи, какое мучение!.. – Он запустил руки под шапку, закрывающую глаза, и вцепился в волосы. – Какая ужасная мука! Как мне больно!

Кушот не обращал на него внимания.

– Где будем обедать? – спросил он, поскрипывая углем о картон.

– Мне все равно.

– Не стыдно реветь на улице?

– Закрой рот. Я подражаю кубинцу Лекуоне.

Вокруг него голуби шелестели крыльями, со всех сторон доносился гул города, словно шум древнего леса или огромной задумчивой реки, словно жужжание лета на Вилле Валенти, когда он и Норма были счастливы. Вскоре перед ним столпились зеваки, мирные обыватели, которые собирались зайти в храм или уже вышли оттуда и теперь остановились, чтобы прочесть надпись на груди у нищего, глядя на него с задумчивым вниманием и чуть лукавым выражением лица.

Марес вытер слезы и объявил:

– Почтеннейшая публика, сейчас для вас прозвучит незабвенное и бессмертное болеро «Ночь дозора».

– Бр-р-р-р, – вырвалось у Кушота. В этой части города, вокруг площади Дель Рей, Кафедрального собора и площади Сант-Жауме классический репертуар Мареса состоял из произведений Моцарта, Рахманинова и немного Пау Казальса. Однако в последнее время он все чаще и чаще наигрывал старые чувственные болеро. Аккордеон Мареса тоже был старенький, но звучал по-прежнему неплохо. Это был облегченный «Хохнер» с чуть гнусавым и очень трогательным звучанием. «Норма, Норма... Говорят, время все лечит, но я вижу, что это не так...»

Свои картины Кушот выставлял на всеобщее обозрение, прислоняя их к стене. Это были чрезмерно прилизанные портреты покойных кинозвезд и ныне здравствующих благочестивых барселонских дам. Был среди них и портрет Нормы Валенти-и-Солей, бывшей супруги Мареса, срисованный с фотокарточки, которую Марес всегда носил с собой. Рисунок был безжизненным и холодным, Норма казалась на нем некрасивой. Миндалевидные глаза за тяжелыми стеклами очков, крупный, чувственный рот, длинный породистый нос, пышные, кудрявые, как у античных богинь, волосы. Удивительное, непостижимое сочетание: не сказать, чтобы дурнушка, но вроде того; в то же время сложно было представить, что она богата, – а она была сказочно богата. Хотя портретное сходство с Нормой было весьма условным, художник, неудачник и пьяница, ухитрился передать перламутровое сияние ее кожи. Эта деталь^ разумеется, не ускользнула от Мареса, потому что перламутровый блеск ягодиц Нормы, – вот она поворачивается у ночного столика с зажженной лампой там, в уютной спальне на Вилле Валенти, десять лет назад, кладет в рот таблетку снотворного, хмуро смотрит на него, – этот перламутровый отблеск утвердился в его памяти так же прочно, как первый аккорд «Коварства».

В эти последние недели безумная страсть к ней охватила его с такой силой, что он часто просыпался посреди ночи и в отчаянии выкрикивал ее имя: «Норма, Норма!»

– Что за дрянной, никчемный мотив, – проворчал Кушот. – Сыграл бы что-нибудь поприличнее.

«Татуировка». «Лицом к морю». «Два креста». Эту последнюю вещь он сыграл, сжимая аккордеон босыми ногами, и по-прежнему безутешно рыдал, захлебываясь в трясине бесстыдства и убожества. Этот забавный трюк – игра на аккордеоне ногами – растрогала прохожих. «Бедняга, – думали они, – мало того, что чарнего, так еще и урод!» Монеты дождем сыпались на газетный лист.

10

Они пригласили Серафина пообедать в кафе на улице Сант-Пау. Заказали спагетти и салат. Кушот откупорил пыльную бутылку «Риохи», а Марес снова заговорил о своих ночных кошмарах и хитром андалусийце с длинными бакенбардами и зелеными глазами, о своем втором «я». «Он хочет соблазнить Норму, – повторял он, задумчиво покачивая головой, – он ужасно давит на меня».

– Не спорь с ним, – посоветовал Кушот. – Интересно, на чем вы порешите?

– А правда, что твоей бывшей жене нравятся цыгане? – спросил Серафин, – что она путалась с гитаристами и танцорами?

– Кто тебе это сказал?

– Вот он, – горбун указал на Кушота. – Так это правда или нет?

– Верно, – ответил Марес сквозь зубы. – По ней не скажешь, она ведь вся из себя такая аристократка и чистоплюйка каталонская. Сейчас, чтобы это скрыть, она путается с одним социолингвистом-сепаратистом.

– Социо... что?

– Такая серьезная и рассудительная, – продолжал Марес дрожащим голосом, отодвигая от себя тарелку спагетти, к которым он так и не притронулся. – Ведет такую вот двойную жизнь.

Марес залпом выпил стакан вина и наполнил другой. Взгляд его упал на грязную стойку бара: в конце нее, развалившись на высоком табурете, ему улыбался, поглядывая из-под закрывающего лоб бинта, весьма колоритный чарнего. В руке странный тип держал будильник. Бинт на правом виске был пропитан кровью. Ни шляпы, ни перчаток, зато все тот же старомодный костюм в полоску.

– Господи, совсем я плох, – вздрогнул Марес, – вот уже и сны наяву.

Он осушил еще один стакан вина и снова взглянул на стойку: за ней по-прежнему, улыбаясь, сидел Фанека.

– Что это у тебя на лбу? – спросил Серафин, указывая на ссадину над бровью. – Об аккордеон, что ли, ударился?

– Какой аккордеон, к чертям собачим! Я же сказал, что ночью бросил ему в голову будильник.

– Но ведь тогда это у него должна быть ссадина, а не у тебя, – возразил Кушот.

– Да ведь он – это я, идиот! – запальчиво воскликнул Марес.

Серафин, вытирая кусочком хлеба тарелку, задумчиво покачал головой:

– Треснулся небось башкой об угол и ни черта не помнишь. Ну ты и фрукт, Марес.

Когда они уже пили кофе и Серафин расхваливал прелести своей кузины, привидение у стойки внезапно испарилось.

Горбун остался на Рамбле продавать лотерейные билеты, а они вернулись на площадь перед Кафедральным собором. Марес беззаботно играл сарданы, монеты исправно падали, но внезапно сарданы оборвались и снова зазвучали романтичные болеро: сперва «Старый Лиссабон», а затем «В дорогу». Полненькая сеньора с голубыми, как у куклы, волосами задумчиво улыбнулась и бросила к ногам Мареса монету в двадцать дуро. Аккордеон волнами ходил на его груди, и Маресу почему-то вспомнилась Ольга, добродушная и щедрая шлюха, которая пригласила поужинать своего горбатого кузена, чтобы он не чувствовал себя таким одиноким. Прохожих не было, и Марес прислушался к болтовне Кушота, который, сидя на своем складном стульчике, с головой ушел в рисование. Он болтал что-то там о теле любимого человека. Образ тела память хранит спустя многие годы: уже почти забыты очертания, но по-прежнему живет мягкое свечение кожи, ее тепло и цвет. И именно его, это самое свечение, он, Кушот, всегда хотел передать и не мог.

Голос Кушота пробудил в Маресе острое воспоминание о Норме Валенти, внезапно он выпустил аккордеон и вне себя от отчаяния впился зубами в кулаки. Взвыв, как собака, он вскочил на ноги, засунул окровавленные руки в карманы брюк, сдавил ими яйца и принялся бегать вокруг газетного листа и лежащего на асфальте аккордеона, который, изгибаясь, издал слабый стон. Прохожие изумленно останавливались. Погруженный в свое занятие, Кушот почти не обращал на Мареса внимания. Обезумевший Марес ударился лицом об угол дома, на скуле выступила кровь. Потом он взял себя в руки и, подобрав аккордеон, сел и стал наигрывать какую-то мелодию. Его лицо было перемазано кровью, люди останавливались и смотрели на него с любопытством, но денег почти никто не подавал. Они решили, что все это было просто комедией.