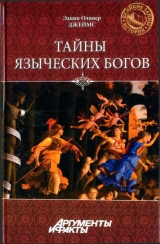

Текст книги "Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини"

Автор книги: Эдвин Джеймс

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)

Глава VII

ПЛОДОРОДИЕ И ЗАПАС ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Взаимосвязь между процессами рождения и продолжения рода, с одной стороны, и плодородия в целом – с другой, оказалась настолько тесной, что эти два аспекта одного «чуда» в доисторических условиях выразились в очень похожих ритуалах. Как мы видим, еда и потомство всегда являлись главной потребностью человека, как, собственно, и других живых организмов, и именно вокруг этих насущных требований сложились магически-религиозные культы, призванные увеличивать и контролировать снабжение.

РИТУАЛ ОХОТЫ В ЭПОХУ ПАЛЕОЛИТА

Установлено, что в эпоху позднего палеолита 4/ 5наскальных изображений относились к животным, вероятно, потому что те являлись основным источником существования, и, следовательно, имели особый статус и значение в хозяйстве. В отличие от роста человеческой популяции, что вызывало необходимость обеспечения бьющейся за выживание палеолитической общины все большим количеством продовольствия, увеличение числа съедобных животных поднимало уровень жизни древнего человека. Поэтому «обряды прироста» (преумножения), сравнимые с церемониями интичиумы, проводимыми племенами туземцев Центральной Австралии 408, поддерживались в пещерных святилищах; об этом говорит, например, изображение мужчины, преследующего женщину, в Тюк-д’Одубер 409, это подтверждают многочисленные рисунки животных в различных позах и в том числе демонстрирующие их слияние. Иногда в магических целях размеры животных преувеличивали, как, например, на стене в Тейя (Дордонь) или в углублении скалы у Нио около Тараскон-сюр-Арьеж, где высечены рога оленя. Все это указывает на то, что в эпоху палеолита определенные места считались наделенными особой священной силой, которую могли привести в действие танцоры в масках и в костюмах зверей.

Обряды преумножения

В большинстве случаев «звериные танцы» были связаны с рисунками, выполненными на стенах этих глубоких, извилистых и таинственных пещер, часто в темных углах и закоулках или в самых недоступных местах. Пример тому – прекрасный рисунок, изображающий шерстистого носорога, выполненный в конце очень узкой расщелины в Фонт-де-Гом возле Лез Ейзи. Рисунок находится так высоко, что, видимо, художник работал, стоя на плечах соплеменника. Чтобы добраться до глиняных бизонов, находившихся в 758 ярдах от входа в Тюк-д’Одубер. исследователям понадобилась лодка. Когда трое юных сыновей графа Бегуэна проникли в соседнюю пещеру Труа-Фрер, они были вынуждены из первой пещерки с названием Анлен дальше ползти по очень маленькому проходу, пока не добрались до ниши с высеченными изображениями льва. За нишей находилось небольшое помещение, стены которого были буквально усеяны изображениями большого числа животных. В конце извилистого прохода в 12 футах от земли рядом с подобием окна 410обнаружена высеченная в скале фигура, имеющая человеческое лицо и длинную бороду, но с глазами филина, рогами оленя, ушами волка, лапами льва и хвостом лошади. Как предположил Бегуэн (Beguen) 411, эта странная фигура в маске представляла верховного колдуна, или шамана, воплощавшего запечатленных на рисунках животных. Как бы то ни было, здесь нашел отражение культ, в котором люди и животные загадочным образом объединялись в общем стремлении сохранить и преумножить запасы продовольствия, причем особый акцент сделан на достижении изобилия главных средств существования человека.

Таинственные силы питания и размножения считались священными, к ним относились с почтением и на них сосредотачивали интересы и заботы. Техника проведения ритуалов служила установлению сверхъестественного контроля над этими силами. Есть – значит жить, поэтому основным связующим звеном между человеком и окружающей его средой была пища. Как сказал Малиновский (Malinowski),для людей «природа – живая кладовая» 412. До развития земледелия и скотоводства, когда полное превратностей существование основывалось лишь на охоте и собирании даров природы – плодов, корешков и ягод, – животные и растения, составлявшие основной рацион человека, приобрели священный характер. С ними человек стремился установить связь посредством определенных ритуальных действий. Ритуал исполняли сведущие люди в уединенных святилищах, тщательно оборудованных специально для этой цели. Для святилищ выбиралась внушающая трепет среда, а священнодействие должно было разжигать чувство зависимости человека от божественного покровителя.

Управление охотой

Древним людям приходилось не только добывать животных, но и заботиться о том, чтобы повысить их плодовитость. Поэтому в пещерные святилища отправлялись шаманы, дабы задействовать сверхъестественные силы, приносящие охотникам удачу. Так, например, в больших пещерах долины р. Гаронна – в Нио, Портель, Монтеспан, Тюк-д’Одубер и Труа-Фрер – очень большое количество рисунков изображают зверей, пораженных в области сердца копьями и стрелами. В пещере Нио, более чем в полумиле от входа, на изображении бизона имеются три небольших чашеобразных углубления, которые представляют собой раны, нанесенные животному; к «ранам» красной охрой пририсованы стрелы. Перед фигурой издыхающего бизона изображены круги и метательные снаряды.

Прославленный маркиз де Кастере (Casteret)в 1923 году впервые исследовал пещеру Монтеспан вблизи своего замка в Верхней Гаронне. Проплыв около мили по тоннелю в ледяной воде подземного потока и миновав сужение в подземелье, де Кастере ( Casteret)обнаружил в открывшейся ему галерее более 20 глиняных слепков раненых животных. В их числе были несколько представителей семейства кошачьих, «израненных» от головы до хвоста. Посреди зала на возвышении стояла фигура безголового медвежонка трех с половиной футов в длину и двух футов в высоту, держащего в лапах череп молодого медведя. Вдоль стен, выгравированных рисунками, расположились три достаточно крупных статуи – пяти футов в длину, – видимо, львиц, а также слепок головы лошади и часть женского туловища на бугорке из глины. На полу была изображена лошадь со множеством глубоких ран на шее; отметины, нанесенные копьем, были видны на шее и груди медведя и на груди одной из львиц. В другой галерее с очень низким сводом имелась покрытая оболочкой из сталагмита статуя небольшой лошадки, падающей на спину. В конце прохода изображен, как думает Бегуэн, обнесенный частоколом загон для поимки диких лошадей, куда их загоняли с помощью дротиков и камней 413.

В этом святилище проводились обряды, видимо, связанные в большей степени с охотой на диких животных, чем с получением запаса еды. Именно сюда отправлялся колдун перед тем, как люди его племени выходили на охоту. Он пронзал образы животного копьем, произнося магические заклинания, призванные обеспечить добычу. То, что каждый раз использовалась одна и та же фигура, доказывает слепок безголового медведя и слепки кошачьих, сплошь покрытые отметинами, оставленными копьем. Если бы обряд требовал их обновления, могли бы сделать и свежий слепок. В Марсуласе (в Верхней Гаронне) многоцветные рисунки сделаны один на другом, будто их все время обновляли и изменяли в соответствии с необходимостью. В небольшой нише в Труа-Фрер голова льва, вырезанная на сталактите, переделывалась трижды; ей придавались разные положения, а хвост, изображенный сначала прямым, в конечном итоге стал закручиваться. Судя по количеству стрел, выгравированных или нарисованных рядом и поверх изображения, оно, видимо, постоянно использовалось в ритуальных целях.

Иногда, как в Тюк-д’Одубер, изображали только часть животного, например, голову или рога (так же, как при условном воспроизведении человеческой фигуры, описанном в последней главе), т. к. для эффективного перенесения чар на добычу этого было достаточно. В пещере, известной под названием Пеш-Мерль, в Кабрере, в долине реки Ло (около Каор в Коррезе), аббат Лемози (Lemozi)заметил, что у изображенных там мамонта н быков отсутствовали глаза и уши. Он решил, что животные умышленно изображены подобным образам, чтобы во время охоты лишить зрения и слуха их живых двойников н таким образом сделать их легкой добычей 414. Правильна эта интерпретация или нет, автор данной книги не берется судить, а только подтверждает, что во время своего недавнего визита в эту прекрасную пещеру лично убедился, что многие из зверей лишены этих органов. Женщины без голов также встречаются на потолке в галереях Пеш-Мерль, так как, видимо, и головы, и лица для магии излишни. Рисунки, предназначенные для управления охотой, выполнены иногда с художественным мастерством (как в Альтамире или в Фонт-де-Гом), в других случаях – нарисован только контур или отдельные части животных (как в Тюк-д’Одубер, Анлене и Кабрере), или их заменяют условные геометрические узоры (как в Марсулас или на костяных орудиях и гальке Азиля).

В зале и галерее в Ласко (близ Монтиньяка на Везере) изображены лошади и достигшие их метательные орудия. Однако нет никакого указания на раны, кроме относительно поздней по исполнению сцены, отображающей трагедию на охоте. Она находится в самой уединенной подземной "крипте", куда ведет опасный спуск длиной около 25 футов. Здесь расположена стилизованная фигура человека с птичьей головой, видимо, убитого бизоном, который нарисован с торчащим в боку копьем, вываливающимися внутренностями и готовым упасть. Слева – шерстистый носорог, нарисованный в ином стиле: кажется, будто он медленно удаляется после того, как вспорол бок бизону. Немного ниже перед человеком – птица на шесте, похожем на церемониальный посох. Позади бегемота ниже его хвоста – шесть черных точек, нарисованных в два ряда.

В этой замечательной фреске, видимо, изображен несчастный случай на охоте в эпоху позднего мадлена. Охотник – в маске птицы – держит "посох", украшенный фигуркой птицы. Похоже, что его забодал бизон, которого он все же успел ранить. Но если изображение шерстистого носорога не было наложено позже, тогда можно считать, что это он распорол бизона своим рогом 415. Аббат Брейль (Breuil) выдвинул предположение, что данная сцена является вотивным рисунком, посвященным умершему охотнику, который, возможно, похоронен в пещере 416. Это предположение ждет своего подтверждения. Как считает Виндельс ( Windels), едва ли подобная трагедия нашла бы отражение в графической форме 417, учитывая магическую силу, приписываемую наскальным рисункам. Объяснением можно считать и зловещий замысел, воплощенный в рисунке: его могли сделать для умерщвления охотника. Но есть причина отрицать использование здесь черной магии, ведь охотник мог стать жертвой носорога, отомстившего за убийство бизона. Таким образом, изначальная причина и значение рисунка остаются неясными, но несомненно, что поскольку «загадочная картина» нарисована в труднодоступном и очень опасном месте пещеры, то сделано это для того, чтобы огромная сила – добрая или злая – воздействовала на процесс охоты и на участь охотников.

Более доступен для обзора рисунок на левой стене пещеры. Он изображает мистического зверя с массивным обвислым туловищем, овальными пятнами по бокам и двумя длинными рогами на лбу, которые заканчиваются "кисточками". Возможно, это – колдун, нарядившийся в пятнистую шкуру какого-то божества в облике быка, олицетворяющего родового духа, которого считали ответственным за плодородие и успешную охоту. Как считалось, маски и измененные наряды наделяли надевшего их сверхъестественной силой. Вот почему люди эпохи палеолита, проводившие обряды, облачались в шкуры, прицепляли рога и хвосты, чтобы получить свойства и силу тех животных, которым они поклонялись и которых связывали с добыванием пищи, обеспечивавшей их существование. На рисунке странная фигура, не очень корректно описываемая как единорог, видимо, являлась мифическим или священным животным. По виду оно напоминает изображенных на древних китайских рисунках лошадок с короткими ногами и обвислыми бочкообразными туловищами, но не соответствует ни одному из известных видов. Фигура несомненно служила объектом поклонения или орудием нанесения вреда: большие овальные пятна на боках можно принять за раны. Еще на одной картине – в конце осевого прохода – изображена лошадь, падающая с обрыва, и нанесены магические знаки, которые часто встречаются на других рисунках и могут означать ловушки. Однако Брейль полагает; что они не являются какими-то обозначениями, принятыми у местного племени.

Искусство и ритуал охоты

Несмотря на предположительный характер значения большей части символов, не приходится сомневаться в том, что эти огромные пещерные святилища имели отношение к охоте и к проведению церемоний плодородия, аналогичных тем, что проходят в Центральной Австралии у племени арунта и называются «интичиума». Там, в священных местах (например, в ущелье Эмили неподалеку от Элис-Спринп), некоторые горы считаются обиталищем душ животных, ожидающих реинкарнации и поэтому украшены рисунками тотемных животных 418. У каждой группы туземцев есть свои тотемные знаки и рисунки, хранящиеся в местах, куда доступ женщинам, детям и непосвященным мужчинам запрещен. До сих пор некоторые изображения рисуют и перерисовывают заново, что является частью ритуала плодородия. Как и в франкоиспанском регионе Гаргас, Кастильо, пещерах Пеш-Мерль, Труа-Фрер и Альтамире – здесь встречаются нанесенные по трафарету рисунки человеческих рук, значение которых остается неясным, хотя в Гаргас изменение такого рисунка, видимо, подразумевает искупительный обряд – принесение в жертву пальцев.

Во многих случаях австралийские животные и растения изображены лишь контурами, выполненными углем или красной охрой. Эти условные рисунки часто очень сложны для расшифровки, как и некоторые геометрические фигуры, хотя, вероятно, они произошли от определенных тотемов 419. У туземных племен северо-запада в скальных навесах встречаются реалистические изображения животных, выполненные белой гончарной глиной, углем и красной или желтой охрой. Аборигены также рисуют и мифических героев, связанных с дождем и плодородием, например, Катуру, или «человека-молнию» (Калурунгари на реке Калдер), Вондъину в пещере Кобудда (бухта Уолкот) – прародительницу духов, отвечающую за дождь и преумножение в природе. Некоторые духи считаются злобными, стерегущими на тропе войны души неосмотрительных людей 420. Как и в пещерном ритуале палеолита, основная задача здешней живописи – обеспечить через принесение жертв повышение плодовитости тех видов животных, от которых зависело пропитание.

Среда аборигенов Австралии проведение интичиумы является коллективной обязанностью, общим делом: каждый тотемный клан выполняет свои функции на благо всей общины. Священные животные здесь либо неприкосновенны, либо их употребляют в пищу в очень умеренных количествах, и только те, кто отвечает за их размножение. Изображение такого разнообразия животных в одной пещере вовсе не означает, что палеолитическое общество создало тотемную организацию, т. к. в таком случае каждый тотем, вероятно, устраивал бы собственное святилище. И все же (на это указывает Брейль) кости животных, изображенных в пещерах, в отвальных кучах отсутствуют 421. Но независимо от того, была ли какая-нибудь связь между использованием тотемов и палеолитической живописью 422, долгом отправителей культа, очевидна, являлось проведение от лица племени в изолированных удаленных святилищах обрядов снабжения продовольствием. Возможно, они совершались в установленное время года и в определенных случаях.

Фигуры танцоров в масках и костюмах животных наводят на мысль о существовании культа, в котором охотник играл роль "духа" воплощаемого им животного. Совершая ритуальные действия, он "репетировал" то, что ему предстояло выполнять во время реальной охоты. Обрядами поддерживалась и воля к жизни как основное чувство, важное для удачной охоты. Магический эффект имел значение не потому, что "подобное производит подобное", а потому, что более или менее реалистичное воспроизведение какой-либо деятельности внедряло убеждение о возможности ответной необходимой реакции. Однако основной смысл участия в ритуале заключался в выражении насущных устремлений и желания действовать, которое обращалось на символ. Ритуал становился отдушиной для сдерживаемых эмоций и выхода энергии 423. Целью всего ритуала были добыча и управление продовольственными запасами или установление «мистического союза» с источником изобилия, а также ослабление напряженности в опасных ситуациях, случающихся на охоте и в повседневности непредсказуемого бытия.

В огромных святилищах, подобных Ляско, Нио или Труа-Фрер, к церемонии, по-видимому, привлекалось все племя; общими усилиями соплеменники старались управлять естественными процессами с помощью сверхъестественных сил, направляя их на благо всех. Священная традиция возникла и использовалась в качестве экономического ритуала – сохранения продовольственного запаса. Она стала для племени объединяющей силой, которая придавала людям уверенность, умножала их возможности в борьбе с трудностями и опасностями повседневной жизни, устанавливала связь между человеком и окружавшим его непредсказуемым миром. Более того, община разделялась на кооперативные товарищества, где каждый прямо или косвенно вносил свою лепту в общее благо под руководством служителей культа, ответственных за неукоснительное исполнение церемонии в определенное время и в определенном месте.

КУЛЬТ ВЕГЕТАЦИИ НА ДРЕВНЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

С переходом от охоты на диких животных и собирательства к выращиванию съедобных растений и содержанию стад и табунов ритуалы плодородия и обеспечения продовольствия все более концентрировались вокруг урожаев, смены времен года, разведения скота и ухода за ним, чем на условиях охоты, полных опасностей. Конечно, очень часто охота продолжала сохранять свое значение наряду с землепашеством и доместикацией – одомашниванием животных. Под влиянием новых церемоний начали возникать соответствующие социальные структуры и религиозные организации, приспособленные к особенностям образа жизни землепашцев, пастухов и тех, кто вел «смешанное хозяйство», т. е. сочетал земледелие и скотоводство с охотой.

Это стало очевидным в V тысячелетии до н. э. в области "Благодатного полумесяца", где производство продуктов питания дополнило, а потом и вытеснило собирательство. Речь идет о таких теллях, как Сиалк на западе бесплодного Иранского плоскогорья, Калъат-Джармо в предгорье Курдистана к востоку от р. Тигр, Хассуна – в Ассирии, Меримде – к северу от Каира и к западу от дельты Нила, Бадари и Дейр-Таса в Среднем Египте и других благоприятных местностях древнего Ближнего Востока. Поначалу охота и рыболовство совмещались в оазисах с возделыванием земли, выращиванием зерновых культур и содержанием нескольких голов крупного рогатого скота или овец. Но постепенно в земледельческих и пастушеских племенах охота как средство существования все более и более отходила на второй план. В это время интересы и ритуалы начали концентрироваться вокруг плодородия почв и смены природных сезонов, сбора урожая, а также на сопутствующих занятиях. В этих условиях регулярное получение урожаев стало делом не меньшей жизненной важности, чем ранее была полная опасностей охота. В критические сезоны в ответ на эмоциональное напряжение прибегали к обрядам, сулившим успех на разных стадиях производства продуктов питания и победу над непредсказуемыми стихиями, контроль над которыми лежал за пределами человеческих возможностей. Когда таким образом земля была подготовлена и когда зерновые были посеяны, а потом собран урожай, обряды проводили с двоякой целью – преодолеть бесплодие в природе и способствовать плодовитости человека. Вместе с техникой таких обрядов появились драматические мифы о смерти и о возрождении.

В доисторические времена в долине Нила находилось несколько небольших городов-государств, которые до начала династического периода состояли из административных "номов" (провинции в Древнем Египте. – Прим. пер.).Название каждого из них происходило от его эмблемы или штандарта. Так как эти клановые символы часто имели форму животных или птиц (например, сокола или ибиса) и других священных предметов, исследователи иногда принимали их за тотемы. Но в египетских источниках нет никаких указаний на то, что это действительно тотемы кланов или номов и что они связаны с экзогамией или с обрядами прироста и единения племени. По сути, это были местные божки, управлявшие номами и даровавшие номархам – вождям кланов – власть. Позднее ном стал царством, а номарх – царем, которого считали сыном бога, осуществлявшим власть и функции от его имени и в силу своего божественного статуса.

Божественное царствование в Египте

Последним из таких первобытных богов-царей был Гор – небесное божество клана соколов в додинастические времена. Ему приписывалось завоевание дельты Нила и установление централизованного управления и единой линии царей. Начиная с самых древних времен Гора изображали в виде птицы, и Иераконполь в третьем номе Верхнего Египта стал в додинастическое время центром его клана и поклонения ему. С ним отождествлялись и другие сокологоловые боги. Когда Нижнее царство завоевало

Верхний Египет, его культ установился в Бехдете (Эдфу). С тех пор Гора часто называли Бехдети, говоря: "Он из Бехдета". После объединения страны в единое царство под властью одного правителя он стал там доминирующей фигурой. Этим правителем мог являться Нармер (имя древнеегипетского царя. 111 тысячелетие до н. э. – Прим. пер.),традиционно отождествляемый с Мейесом (древнеегипетский царь, около 2925 г. до н. э.) 424, чей небесный бог – Гор – в образе сокола перевоплотился в верхнеегиптского царя и даровал ему свое имя (Гор) 425.

Культ Озириса

В восточной части дельты Нила – в Бусирисе (Пер-Узире или Джеду), столице девятого нома, в древнейшие времена установился культ Озириса. Возможно, первоначально он ассоциировался с обожествленным земным царем, который являлся центральной фигурой в культах смерти и возрождения. Затем Озирис стал владыкой мертвых, богом плодородия и олицетворением плодотворных вод Нила, а его сестра и жена Исида символизировала царский трон. Как и при каких обстоятельствах Гор стал отождествляться с сыном Озириса, – до сих пор является темой дебатов. Однако каким бы ни было объяснение, не подлежит сомнению, что в самом начале династического периода каждый фараон царствовал в качестве сына Озириса – Гора, зачатого Исидой тогда, когда она парила над мумией убитого мужа. Согласно одной интерпретации, борьба Гора и его дяди Сета, виновного в преступлении против Озириса, являлась в мифах и обрядах прообразом конфликтов додинастических царей. Согласно этой гипотезе Озирис мог быть доисторическим вождем или вожаком-кочевником, который внедрял искусство земледелия в восточной части Нила, и в конце концов вступил в борьбу с местным правителем Сетом. Это могло случиться, когда захватчики проникли вверх по Нилу до самого Абидоса. Если Озирис был убит именно тогда, его сын Гор мог исправить ситуацию. В конечном итоге эпизод увековечили в мифах и обрядах, посвященных смерти и возрождению. В них герой культа Озирис играл ведущую роль умершего царя, а его сын Гор – царя живущего 426. Но Озирис мог быть не историческим лицом, а олицетворением животворных вод Нила и обновления природы.

Солярная теология

Оба предположения могут найти подтверждение в «Текстах пирамид». Они составляют главный подлинный источник сведений по этой сложной проблеме, берущий свое начало с V династии (около 2580 г. до н. э.), когда солярная теология стала господствующей в Гелиополе. Именно под воздействием жречества Гелиополя цари солярной линии были приравнены к богу Солнца – Ра, а затем стали отождествляться с Озирисом. В эннеаде Озирис считался сыном богини Неба – Нут и бога Земли – Геба. Место на Солнце ему дали по наследству от Ра-Атума, главы пантеона, в то время как здравствующий царь был Гором – «семенем Геба» 427. С доисторических времен Гелиополь являлся центром культа Солнца, а во времена V династии он стал признанным вместилищем культа Ра с посвященным ему храмом – «Домом обелиска». Храм воздвигли на холме, который, как полагали древние египтяне, возник из вод Нут при создании мира и на котором Атум впервые появился в образе гггицы-феникса 428.

Под влиянием культа Солнца цари-победители Верхнего Египта отождествляли сокологолового бога Гора с Ра в образе сложного божества Горакхти ("Гора Горизонта"). Это давало царям возможность объявить себя сыновьями Ра. Царь II династии Ра-Наб присвоил имя Гора, хотя лишь в IV династии цари Гелиополя Хефрен и Микерин (построившие вторую и третью пирамиды) действительно получили титул сынов Ра. В середине следующего столетия цари строили на краю пустыни храм для поклонения богу Солнца, соединенный с царской резиденцией. Ко времени VI династии (около 2440–2250 гг. до н. э.) титул приняли повсеместно. Значительную часть обрядов Озириса включили в культ бога Солнца и каждый здравствующий царь отныне отождествлялся с Гором – посмертным сыном Озириса, а после смерти каждый фараон становился Озирисом и правил под видом Гора.

Благодаря всем этим сходящимся воедино традициям и мифам, передаваемым из поколения в поколение с древнейших времен, фараон стал олицетворять собой все, что имелось божественного в долине Нила, и исполнять обязанности всех воплощаемых богов. Главными из них были: Ра – символ всеобъемлющей славы и силы египетского солнца, и Озирис – воплощение жизнетворных наводнений. Как указывает Брэстед ( Breasted)(Брэстед, Джеймс Генри, американский археолог, 1865–1935. – Прим. пер.),эти два величайшие природные явления – солнце и Нил – производили самое глубокое впечатление на древних египтян, а олицетворявшие их боги доминировали в их религиозном и интеллектуальном развитии 429. Считалось, что от солнца и Нила зависело плодородие оазиса.

Поэтому едва ли удивительно, что культы Солнца и Озириса стали считаться значимыми для плодородия, хотя ни Ра-Атум, ни Озирис не являлись собственно богами плодородия. Бог Солнца, стоящий во главе эннеады, во всех своих аспектах, проявлениях и качествах воспринимался создателем и прародителем. Озирис, хоть и не был воплощением Земли, но олицетворялся с силой, движущей прорастанием всходов, выращиванием злаков и подъемом уровня воды в Ниле. Он также даровал загробную жизнь. В мистерии, исполненной на восшествие Сенусерта I на престол в XII династии (около 1900 г. до н. э.), но основанной на гораздо более раннем материале 430, Озирис отождествлялся с ячменем и эммером, которые питали богов на небесах и человека на земле и были сотворены «из влаги, что есть в нем» 431. Это верование, как и многие другие доисторические религиозные идеи и практики, просуществовало вплоть до эпохи Птолемея и выражалось в традиции окропления водой фигуры Озириса, слепленной из земли и зерен, для того, чтобы из его тела появились ростки. В более поздних мистериях «сады Озириса» символизировали его возрождение и связь со всхожестью и ве1'етационными свойствами зерна, столь важными для земледельцев долины Нила.

Согласно официальному календарю Праздник урожая посвящался Мину – богу неба и плодородия. Праздник появился на заре египетской цивилизации, датируемой примерно 3500 г. до н. э. 432, а Мин считался воплощением силы зерна, которое собирали в это время года. В Новом царстве праздничная церемония завершалась вязанием снопа эммера, который собирал фараон. Это действие сопровождалось всеобщим весельем, а не плачем, как в прежней традиции – умерщвления духа зерна. Статую Мина с изображением фаллоса несла на носилках процессия жрецов, перед которыми шествовал белый бык – священное животное Мина, а сопровождало их огромное количество пучков салата-латука – растения Мина. Перед статуей непосредственно за быком шел царь. По прибытии к храму Мина он в присутствии бога и его священного быка срезал сноп полбы, предназначая его «для своего отца» 433. Поскольку в Среднем царстве Мин считался одной из форм Гора, сына Озириса 434, вероятно, Гардинер (Gardiner)прав, предполагая, что фараон в этом ритуальном действии олицетворял Гора и в этом качестве жал пшеницу для Озириса 435. Таким образом, так как Мин (чьи производительные силы воплощал священный бык) являлся символом плодородия полей, животных и растительности и был связан с правящей особой, считаясь Гором, то царь иа Празднике урожая осуществлял его функции по обеспечению богатого урожая зерна на последующий год.

Ежегодный праздник

На Празднике весны, который отмечали во второй половине месяца кхойякх по поводу смерти и возрождения Озириса, его фигуру, отлитую из золота в форме мумии, заполняли смесью ячменя и песка, заворачивали в камыши и помешали в неглубокую емкость. Несколько последующих дней (с 12-го по 21-й) ее ежедневно поливали, а затем на 21-й день месяца кхойякх выставляли перед закатом на солнце; на 25-й день ее помещали в гроб и хоронили в могиле 436. В последний – 30-й день праздника – разыгрывалось погребение Озириса, что по времени совпадало с прекращением наводнения и с прорастанием зерна. Впоследствии это действие в символической манере изобразили в храме Исиды (на о-ве Филы). На этом рисунке жрец поливает из кувшина стебли злаков, проросших из мумии мертвого бога. Перед гробом начертан крест – символ жизни. Надпись гласит: «Это образ его, который нельзя называть. Это Озирис мистерий, что возникает из возвращающихся вод» 437. Именно в последний день праздника царь и жрецы водружали столб – «джед», символизировавший возрождение бога 438, и посредством этого показывали, насколько тесно связано ежегодное воскрешение природы с возвращением к жизни Озириса, который влиял на уровень воды в Ниле, а значит – на плодородие и запасы продовольствия.

Священное супружество царя и богини в Месопотамии

В Месопотамии в отличие от регулярных наводнений в Египте и разницы в климатических условиях непредсказуемое поведение Тигра и Евфрата обусловили создание совершенно иной социальной и религиозной структуры и другой системы обрядов. Страна была поделена, как и Греция, на ряд городов-государств, слабо связанных между собой, поэтому для разрешения периодически возникающих чрезвычайных ситуаций обращались к светскому правителю или верховному жрецу бога-покровителя города. Не став консолидирующим центром всей нации (каким послужил престол египетских фараонов), в Месопотамии царская власть ограничивалась местным управлением и подчинялась иерарху. Даже после того как Хаммурапи во II тысячелетии до н. э. объединил государство и сделал Вавилон столицей, а его главного бога Мардука – главой пантеона, царю приходилось ежегодно во время традиционного праздника передавать символы своей власти верховному жрецу, действовавшему от лица Мардука, и получать от него свои права обратно.