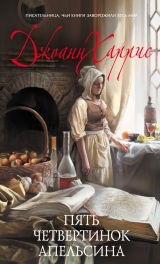

Текст книги "Пять четвертинок апельсина"

Автор книги: Джоанн Харрис

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

И он обхватил меня обеими руками, и я почувствовала запах табака, и моли, и сладкий запах застарелого пота. Но никогда не забуду его замешательство, его оценивающий взгляд. Отец молчал и взвешивал. Соображал про себя, много ли можно нам раскрыть. Возможно, рассудил, что спешить некуда, будет время: еще успеет рассказать, объяснить, когда мы подрастем.

Потом, на следующую ночь, я слышала, как из родительской спальни доносятся крики, звон разбитого стекла. Проснувшись рано утром, я обнаружила, что отец всю ночь провел в кухне. Мать проснулась поздно, но в веселом – насколько ей было свойственно – настроении, напевала что-то непонятное себе под нос, помешивая зеленые помидоры в круглой медной сковородке; вынула из фартучного кармана, протянула мне пригоршню желтых слив. Смутившись, я спросила, не стало ли ей лучше. Она непонимающе взглянула; лицо белое, без выражения, как чистая тарелка. Пробравшись потом в ее комнату, Я видала, как отец заклеивает вощеной бумагой разбитое окно. Под ногами валялись осколки оконного стекла и еще от каминных часов, которые лежали опрокинутые на дощатом полу.

Красный мазок алел на обоях, прямо над изголовьем, я с каким-то непонятным восторгом глядела на него, не отрываясь. Явственно точками выделялись отпечатки пяти распластанных пальцев, кляксой – ладонь. Когда я заглянула в комнату через пару часов, стенка была оттерта дочиста, вокруг все было прибрано. Ни мать, ни отец ни словом не обмолвились о том, что произошло, как будто ничего и не было. Но после этого случая отец велел нам запирать на ночь дверь в детскую и плотно задраивал ставни, словно опасался, будто что-то может к нам вломиться.

7.

Когда погиб отец, всерьез я не переживала. Ища в себе печаль, лишь натыкалась внутри на что-то твердое, как вишневая косточка. Пыталась внушить себе, что никогда больше не увижу его лица, но его черты уже и без того стерлись в памяти. Он стал для меня чем-то наподобие иконы, как пластмассовая фигурка закатившего к небу глаза святого; на кителе ярко сияли пуговицы. Пыталась представить его то мертвым на поле битвы, то среди останков в общей могиле, то в момент, когда осколки разорвавшейся мины бьют его прямо в лицо. Воображала всякие ужасы, но они, как ночные кошмары, не были натуральными. Кассис переживал острей. Узнав о смерти отца, он сбежал из дома и через два дня вернулся измученный, голодный, весь вспухший от комариных укусов. Видно, спал под открытым небом где-то на том берегу Луары, там леса уходят в болота. Кажется, у него возникла шальная мысль пойти воевать, но он не дошел, заблудился, часами кружил по лесу, пока снова не вышел к Луаре. Пытался что-то насочинять, выдумывал всякие приключения, но меня не проведешь.

После того он стал драться с мальчишками и частенько являлся домой в разорванной одежде и с запекшейся под ногтями кровью. Часами бродил по лесу один. По отцу он слезы не лил, это было ниже его достоинства, даже взъелся на Филиппа Уриа, когда тот попытался сказать ему что-то утешительное. Ренетт же, напротив, похоже, нравилось, что со смертью отца она оказалась в центре всеобщего внимания. Ее везде приглашали, дарили подарки, гладили по головке, когда встречали в деревне. В деревенском кафе наше – и нашей матери – будущее обсуждалось вполголоса, участливо. Сестра умела в нужный момент пускать слезу, научилась сиротски-бодренько улыбаться, за что имела дары и репутацию самого чувствительного существа во всем нашем семействе.

После смерти отца мать о нем никогда не вспоминала. Как будто отец никогда с нами и не жил. Хозяйство управлялось и без него, даже с большим успехом, чем при нем. Мы выкопали несколько грядок иерусалимских артишоков, которые, кроме него, никто не любил, вместо них посадили спаржу и лиловую брокколи, и они покачивались, перешептываясь с ветром. Мне стали сниться дурные сны, например: будто я лежу под землей, гнию и задыхаюсь от запаха собственной гнили. Или: тону в Луаре и чувствую, как тина с речного дна наползает на мое утопленное тело, я тяну руки за помощью, но оказывается – вокруг меня сотни других мертвецов; они, плавно качаемые подводным течением, плывут, наталкиваясь друг на дружку, кто целый, кто в кусках, стертые лица, кривая ухмылка перекошенных челюстей, мертвые закатившиеся белки застыли в зазывном приветствии. После этих снов я просыпалась в холодном поту, с криком, но мать ни разу ко мне не подошла. Вместо нее подходили Кассис и Рен-Клод, когда в сердцах, когда с лаской. Иногда ущипнут, пригрозят раздраженным шепотом. Иногда возьмут на руки, станут укачивать, чтоб я снова уснула. Бывало, Кассис рассказывал лунными ночами всякие истории, и мы с Рен-Клод слушали с раскрытым ртом. Это были сказки про великанов и ведьм, про розы, пожиравшие людей, про горы, про драконов, принимавших людской облик. Да, в те годы Кассис был отменный рассказчик, и хоть, случалось, он вредничал и частенько издевался над моими ночными кошмарами, я до сих пор помню и его истории, и его горящие глаза.

8.

После смерти отца мы мало-помалу научились, как и он, угадывать начало сильных приступов нашей матери. Когда на нее находило, она начинала как-то странно говорить, и видно, у нее ломило виски, потому что она часто и нетерпеливо подергивала головой. Бывало, потянется за чем-то – за ложкой или за ножом – и промахнется, хлопает слепо рукой по столу или краю умывальника, никак не нащупает. Или спросит: «Который час?» – даже если огромные круглые кухонные часы прямо у нее перед глазами. И как всегда в такие моменты – один и тот же резкий, подозрительный вопрос: «Что, кто-то в дом апельсин приволок?»

Мы молча мотали головой. Апельсины были редкостью; отведать их нам удавалось нечасто. Иногда их продавали на рынке в Анже – пухлые, испанские, с толстой бугристой кожурой или красноватые, южные, с более тонкой шкуркой, разрежешь – обнажится лиловатая, с содранной пленкой мякоть. Мать всегда шарахалась от этих лотков, будто от одного вида апельсина ее тошнило. Раз, когда одна сердобольная торговка дала нам на всех один апельсин, мать не пустила нас в дом, пока мы тщательно не вымыли руки и рот, не выскребли под ногтями и не протерли кисти лимонным бальзамом с лавандой. Даже и после этого она утверждала, будто от нас несет апельсинным маслом, и два дня держала окна раскрытыми, чтобы запах окончательно выветрился. Конечно же, при подходе сильных приступов апельсины ей просто чудились. Запах апельсина вызывал у матери мигрень, и она целыми часами лежала в темноте, положив на лицо платок, смоченный лавандовым маслом, держа под боком спасительные таблетки. Как я узнала впоследствии, это был морфий.

Мать никогда ничего не объясняла. Все нужное мы узнавали из собственных наблюдений. Почувствовав приближение приступа мигрени, она просто без всяких объяснений уходила к себе в комнату, предоставляя нас самим себе. Вот и выходило, что для нас ее приступы были сущим праздником – растягивавшимся от двух часов до целого дня, а то и двух, – и мы были вольны и свободны как птицы. Для нас это были самые расчудесные дни, и ужасно хотелось, чтобы можно было так жить целую вечность: купаться в Луаре или ловить раков на мелководье, бродить по лесу, до одури наедаться вишнями, сливами или незрелым крыжовником, устраивать битвы, пуляя друг в дружку картошкой, и увешивать Стоячие Камни трофеями наших смелых вылазок.

Стоячие Камни было то, что осталось от старого мола, уже с давних пор снесенного течением. Из воды торчали пять каменных столбов, четыре длинных, один короткий. Сбоку у каждого был крюк, капавший ржавыми слезами на изъеденный водой камень, в том месте, где раньше крепились доски. Именно на эти крюки мы подвешивали свои трофеи – дикарские гирлянды из рыбьих голов и цветов и еще всякие секретные знаки, составленные из волшебных камешков и выуженных из воды фигурных деревяшек. Последний столб глубоко утопал в воде в том месте, где течение было особенно быстрым, и именно там мы прятали свой Сундук Сокровищ. Это была завернутая в клеенку консервная банка с цепью в качестве грузила. К цепи была привязана веревка, в свою очередь обвязанная вокруг столба, который мы окрестили Сокровищным. Чтобы достать наши сокровища, надо было сперва проплыть до последнего столба – что требовало определенной сноровки, – затем, одной рукой держась за столб, вытянуть из воды утопленный Сундук Сокровищ, снять с цепи и с ним плыть обратно к берегу. Считалось, что только Кассис был на такое способен. Наше «сокровище» в целом состояло из предметов, на которые не позарился бы ни один взрослый. Игрушечные пистолеты, жвачка, для сохранности завернутая в вощеную бумажку, ячменный леденец на палочке, пара-тройка сигарет, медяшки в потрепанном кошельке, фотографии артисток – последние, как и сигареты, принадлежали Кассису – и несколько журналов в яркой обложке, в основном бульварного свойства.

Иногда с нами, как выражался Кассис, «на промысел» ходил и Поль Уриа, но целиком в наши тайны мы его не посвящали. Мне Поль нравился. Его отец торговал рыболовными принадлежностями на анжейском шоссе; мать, чтоб свести концы с концами, чинила людям одежду. Он был единственным ребенком у родителей, которым годился скорее во внуки, и в основном жил сам по себе, обособленно от них. Мне о такой жизни можно было только мечтать. Летом он все ночи напролет шатался по лесам, и родителей это нисколько не волновало. Умел отыскивать грибницы в лесу и делать свистульки из ивовых веток. Руки у него были умелые, проворные; правда, говорил он медленно и с запинкой, а в присутствии взрослых даже немного заикался. Хоть был с Кассисом почти одних лет, в школу Поль не ходил, зато помогал дядьке на ферме, доил коров, гнал пастись, пригонял домой. И ко мне относился терпимо, не в пример Кассису, никогда не смеялся над моим невежеством, не презирал за то, что еще маленькая. Понятно, теперь он уже старый. Но иногда мне кажется, что из нас четверых он-то как раз постарел в самую последнюю очередь.

Часть вторая

запретный плод

1.

Уже с начала июня лето обещало быть жарким, Луара текла низко в своих берегах, угрожая плывунами и оползнями. К тому же и змей развелось больше обычного, бурые, с плоской головкой гадюки вились в прохладном иле мелководья. Одна такая покусала Жаннетт Годэн, когда она в жаркий день шлепала там босиком. Жаннетт похоронили прямо у церкви Святого Бенедикта, сверху небольшой крест и ангел. «Незабвенной доченьке… 1934–1942». Я была старше ее на три месяца.

Внезапно будто бездна разверзлась передо мной глубокой огнедышащей дырой, гигантским ртом. Если Жаннетт могла умереть, значит, могу и я. И каждый. Кассис презрительно косился на меня с высоты своих тринадцати лет:

– Ты, дурочка, решила, только на войне погибают? Дети тоже мрут. Все время люди мрут.

Я пыталась это как-то объяснить и обнаружила, что ничего не получается. Когда умирают солдаты – как мой отец – это одно. Даже простые люди погибали во время налетов, хотя в Ле-Лавёз их почти не случалось. Но это совсем не то. Мои ночные кошмары ужесточились. Часами я с сетью торчала на реке, вылавливала с мелей ненавистных бурых змей, мозжила камнем плоские головки с умными глазками, подвешивала трупики на выпиравшие из берега корни. За неделю штук двадцать, а то и больше дохлых змей свисали, раскачиваясь, с прибрежных корней, и вонь – со сладковатой рыбной отдушкой, тухлая, отвратительная, – становилась уже нестерпимой. Кассис с Ренетт еще торчали в школе – они оба ходили в college в Анже, – только Поль и мог застать меня у реки: с носом, зажатым бельевой прищепкой, чтоб не чуять вони, я отчаянно взбаламучивала сетью грязную жижу по краю.

Он был в коротких штанах и сандалетах, держал на веревочном поводке собаку по кличке Малабар.

Едва удостоив его взглядом, я опять склонилась над водой. Поль присел рядом, а Малабар с высунутым языком плюхнулся посреди тропинки. Я проигнорировала обоих. Наконец Поль спросил:

– Т-ты чего?

Я отмахнулась:

– Ничего. Ловлю, и все. Снова молчание.

– 3-змей, что ли?

Сказал нарочито равнодушно. Я кивнула, с вызовом спросила:

– А что?

– Да ничего. – Поль похлопал Малабара по загривку. – Твое дело.

Пауза мелькнула между нами юркой змейкой.

– Интересно, больно это или нет, – вырвалось у меня.

Он помолчал, будто соображая, о чем я; покачал головой:

– Не знаю.

– Говорят, яд попадает в кровь, и внутри все немеет. Вроде засыпаешь.

Поль поглядел на меня без особого выражения, не говоря ни «да», ни «нет».

– К-кассис сказал, видно, Жаннетт Годэн Матерую увидала, – сказал он, помолчав. – Ну и вот. Потому змея ее и у-ужалила. Проклятие Матерой.

Я замотала головой. Кассис, страстный любитель травить байки и почитатель дешевого приключенческого чтива с броскими заголовками типа «Проклятие мумии» или «Полчища варваров», вечно выдумывал что-нибудь эдакое.

– По-моему, никакой Матерой на свете нет, – заявила я презрительно. – Я, например, никогда ее не видела. И потом: проклятий не существует. Это всем известно.

Поль грустно взглянул на меня.

– Ясное дело, есть, – убежденно сказал он. – Она там, в глубине, это точно. О-отец однажды ее видал, еще до того, как я родился. 3-здоровущая щука, каких свет не видывал. Через неделю отец ногу сломал, с велосипеда с-свалился. Да и твой, к-когда…

Он осекся, потупился, внезапно смешавшись.

– Ничего подобного, – отрезала я. – Моего отца убили на войне.

Немедленно перед глазами встала картина: отец шагает, маленькая фигурка в бесконечной шеренге, неутомимо движущейся к распахнутому горизонту.

Поль покачал головой и упрямо повторил:

– Она там! В Луаре, в самой глубине. Ей, может, лет сорок, а может, все пятьдесят. Щуки, если старые, долго живут. Чернущая, как тот ил, в котором прячется. И хи-итрая-прехитрая. Птицу в момент на воде хватает, как хлеба кусок. Отец говорит, будто она не щука вовсе, а дух-убийца, проклятый и осужденный вечно за живыми посматривать. Потому она нас и ненавидит.

Поль необычно много говорил, и я вопреки себе самой слушала его с интересом. О реке рассказывалось множество легенд и всяких бабушкиных сказок, но история про Матерую оказалась самой впечатляющей. Легенда о гигантской щуке с губой, утьжанной бесчисленными крючками рыболовов, отчаянно пытавшихся ее изловить. О рыбине со злыми умными глазами. Таящей в своей утробе неведомые бесценные сокровища.

– Отец говорит: если кто ее поймает, тому она дает загадать желание, – продолжал Поль. – Сказал, он бы ей загадал миллион франков и еще заглянуть к Грете Гарбо под юбку. – Поль боязливо хмыкнул. «Тебе этого пока не понять», – говорила его ухмылка.

Его рассказ запал мне в душу. И хоть я твердила себе, что проклятий и бесплатного исполнения желаний не бывает, старая щука не выходила у меня из головы.

– Если она там, значит, можно ее поймать, – резко сказала я. – Река-то наша. Возьмем и поймаем.

Внезапно все четко встало на свои места: мы не просто можем, мы обязаны это сделать. Вспомнились сны, изводившие меня после гибели отца: как я тону, слепо вертясь в черном потоке вздувшейся Луары, липкое присутствие утопленников вокруг, как я кричу и чувствую, что крик застрял в горле, как сам он тонет внутри меня. Внезапно эта щука почему-то вобрала в себя все мои несчастья, и хотя в тот момент я не могла еще разобрать, что откуда взялось, глубоко во мне зародилась странная убежденность, твердая уверенность: если поймаю Матерую, что-то непременно произойдет. Что именно, я четко сказать не могла, даже самой себе. Но с нарастающим непонятным возбуждением я чувствовала: случится. Что-то. Поль в замешательстве уставился на меня.

– Поймаем? – повторил он. – Зачем?

– Это наша река, – упрямо сказала я. – Ей не место в нашей реке.

Это значило: щука самим фактом своего существования уязвила меня, непонятно и глубоко, и гораздо сильней, чем гадюки: своим коварством, своим долголетием, своим черным самодовольством.

– К тому ж тебе ее не поймать, – продолжал Поль. – Ведь многие пытались. Постарше тебя. И на удочку, и сетью. Сети она прокусывает. А удочка… эту ломает прямо напополам. Сильнющая потому что. Посильней любого из нас.

– Не может этого быть, – не унималась я. – Мы ее в ловушку заманим.

– Чтоб Матерую перехитрить, надо прямо как черт исхитриться, – невозмутимо сказал Поль.

– Хитрая, говоришь? – Я распалилась не на шутку, повернулась к нему, кулаки сжаты, скулы свело от отчаяния. – Ну так мы ее перехитрим! Кассис, я, Ренетт, ты. Вчетвером. Если, конечно, ты не трусишь.

– Не т-трушу я, только н-не выйдет.

Поль снова стал заикаться, как всегда бывало, когда на него наседали.

– Ладно, – сказала я, буравя его взглядом. – Если ты не поможешь, справлюсь сама. Сама поймаю старую щуку. Вот увидишь.

Почему-то защипало в глазах, я с силой потерла их тыльной стороной ладони. И тут увидела, что Поль глядит на меня с любопытством, хотя ничего он мне не сказал. Я со злостью шваркнула сетью по нагретому мелководью.

– Подумаешь, какая-то старая рыбина! – Шварк еще раз. – Поймаю и подвешу на Стоячем Камне. – Шварк. – Вон там! – Сетью, истекавшей водой, я ткнула в сторону камней. – Прямо вон там, – повторила я тихо и смачно плюнула в доказательство, что я вовсе не шучу.

2.

В тот знойный месяц матери постоянно чудился запах апельсинов. По крайней мере раз в неделю; правда, сильные приступы случались не всегда. Пока Кассис с Ренетт были в школе, я бегала к реке обычно одна, но иногда и вместе с Полем, если тому удавалось отделаться от своей работы на ферме.

Я вступила в трудный возраст и в основном, все эти долгие летние дни лишенная окружения ровесников, вела себя вызывающе, нагло, сбегала из дома, когда мать приказывала что-нибудь сделать по хозяйству, к обеду не являлась, домой приходила поздно, грязная, вся в желтом речном песке, с растрепанными, липкими от пота волосами. Я сызмальства была ершиста, но в то девятое от рождения лето просто как с цепи сорвалась.

Мы с матерью, точно кошки, защищающие свою территорию от посягательств, настороженно ходили кругами друг возле дружки. Любое движение могло, как искра, вызвать взрыв. Любое слово несло в себе желчь, любой разговор превращался в минное поле. За столом мы сидели лицом к лицу, нахохлившись над тарелкой супа и блинчиками. Кассис с Рен, как встревоженные царедворцы, молча и боязливо посматривали на нас со стороны.

Отчего мы с ней так вздыбились друг против дружки, трудно сказать; может, просто потому, что у меня начался переходный возраст. Я подросла, и теперь женщина, внушавшая мне в раннем детстве трепет, мне уже не была страшна. Я увидела седину у нее в волосах, увидела морщины, скобками обрамившие рот. Теперь, уже немного свысока, я смотрела на мать как на обыкновенную стареющую женщину, которая, преследуемая сильными приступами, беспомощно прячется у себя в комнате.

А мать вечно ко мне цеплялась. Назло, считала я. Теперь думаю, что, может быть, просто не могла сдержаться, так уж ей, бедной, на роду было написано ко мне цепляться, как и мне – ей не уступать. В то лето буквально стоило ей раскрыть рот, как она принималась меня распекать. Не так повернулась, не то надела, не так взглянула, не то брякнула. Буквально все ее во мне раздражало. Неряха, комом кидаю одежду у кровати, когда ложусь спать. Сутулая – того и гляди, горб на спине вырастет. Обжора, только и знаю, что в саду рот чем-нибудь набиваю. Или наоборот – ничего не ем, значит, вырасту тощей и дохлой. И почему я не такая, как Рен-Клод! Сестра в свои двенадцать уже вполне расцвела. Нежная, сладкая, точно дикий мед, глаза янтарные, волосы пылают красками осени, я смотрела на нее, как на любимую героиню сказок, как на богиню с экрана. Когда мы были маленькие, она позволяла мне заплетать ей косы, я вплетала цветы и ягоды, обвивала ей голову вьюнком, и Рен становилась похожей на лесную фею. Теперь в ее фигуре, в ее уступчивой мягкости появилось что-то девичье. Рядом с ней я как лягушка, говорила моя мать, безобразный тощий лягушонок: большеротая, со вздутыми губами, рукастая, голенастая.

Особенно мне запомнилась одна стычка за ужином. На ужин у нас были paupiettes – такие перевязанные ниткой корнетики из телятины с рубленой свининой, которые тушатся с белым вином в соусе из моркови, лука-шалота и помидоров. Я с надутым видом уставилась в тарелку. Ренетт с Кассисом сидели себе, стараясь ничего не замечать.

Обозленная моим молчанием, мать сжала кулаки. После смерти отца некому было ее осаживать, злость вечно клокотала в ней, готовая в любой момент прорваться наружу. Лупила она нас редко – что для того времени было довольно странно, почти невероятно, – впрочем, подозреваю, не от обилия материнской любви. Скорее, боялась: если начнет, уже не сможет остановиться.

– Да не горбись ты, чтоб тебя! – Голос едкий, как незрелый крыжовник. – Говорила, будешь горбиться, на всю жизнь горбатой останешься.

Я глянула на нее с вызовом и плюхнула локти на стол.

– Локти со стола! – чуть ли не взвыла мать. – Вон как сестра твоя сидит! Видишь? Не горбится, не бычится, как угрюмый бирюк!

Против Ренетт я ничего не имела. Меня бесила мать, и я демонстрировала это всем своим видом с изощренностью, присущей моему возрасту. Я сама подкидывала матери всевозможные поводы, чтоб ко мне цепляться. Она хотела, чтоб выстиранное белье подвешивалось на веревку за нижнюю кромку, я подвешивала за воротничок. Ярлыки на банках в кладовке должны были свисать спереди, я сдвигала их назад. Я забывала мыть руки перед едой. Развешивала кастрюльки на кухонной стене наоборот – от большей к меньшей. Распахивала кухонное окно во всю ширь, и если мать открывала дверь, от сквозняка оно с грохотом захлопывалось. Я ломала сотни установленных ею правил, и каждое нарушение неизменно вызывало в ней ярость и отчаяние. Она цеплялась за свои дурацкие правила, потому что с их помощью привыкла держать нас в узде. Без них она стала бы такой же, как и мы, осиротевшей, потерянной.

Конечно, тогда я этого не понимала.

– Упрямая маленькая мерзавка, больше ты никто! – сказала мать наконец, отодвигая от себя тарелку. – Упрямая, как козел. – Сказано было ни резко, ни мягко, как-то холодно, равнодушно. – Я такая же была. – Впервые она помянула свое детство: – В твои годы.

И улыбнулась натянуто, безрадостно. Невозможно было представить, что мать когда-то была маленькой. Я ткнула вилкой свою paupiette в застывшем соусе.

– И я вечно со всеми воевала, – продолжала мать. – Ни перед чем не остановлюсь, всех смету на пути, лишь бы настоять на своем. Победить. – И взглянула пристально, пытливо. Черные, как деготь, глаза так и впились в меня. – Всегда наперекор, вот ты какая. Только родилась, я сразу поняла, что из тебя выйдет. С тобой оно снова накатило, еще круче, чем прежде. Ты всю ночь орешь, не желаешь грудь брать, а я лежу не смыкая глаз за закрытыми дверями, а в голове будто канонада.

Я молчала. И тут мать усмехнулась, даже как-то весело, и принялась убирать со стола. С тех пор о нашей с ней войне она больше не заговаривала, хотя конца той войне было не видать.

3.

Наблюдательным Пунктом звался большой вяз на нашем берегу Луары, накрененный к воде, с длинной гроздью перепутанных толстых корней, торчавших из ссохшейся земли. Взобраться на вяз, даже для меня, было проще простого, а с самого его верха было видно всю деревню Ле-Лавёз. Кассис с Полем соорудили среди кроны примитивную хижину – небольшой помост с кровлей из нависших ветвей, – но в этом обустроенном жилище только я обычно и торчала. Ренетт неохотно забиралась высоко, хотя подъем был облегчен веревкой с навязанными узлами, Кассис же теперь редко наведывался туда, и я частенько заполучала этот приют в полное свое распоряжение. Я взбиралась наверх, чтоб поразмышлять и понаблюдать за дорогой, по которой иногда ездили немцы в джипах, но чаще на мотоциклах.

Немцев в Ле-Лавёз, понятно, мало что привлекало. Ни бараков, ни школы, ни общественных зданий, расположиться особо негде. Поэтому немцы обосновались в Анже, а по близлежащим деревням только изредка патрулировали, и если не считать проезжавших по дороге, то у немцев я видала только солдат, которые группами наведывались каждую неделю реквизировать провиант с фермы Уриа. К нам на ферму заходили реже, ведь у нас не было коров, только несколько свиней да козы. Основным источником дохода для нас были фрукты, а те только начинали поспевать. Раз в месяц без большой охоты забредала и к нам пара солдат, но наши лучшие припасы были надежно припрятаны, а меня мать, когда являлись солдаты, неизменно отсылала в сад. Но все же, обосновавшись на Наблюдательном Пункте и ведя воображаемый обстрел пролетавших мимо джипов, я с интересом рассматривала серую военную форму. Особой враждебности к немцам я, как и прочие дети, не испытывала; это было чистое любопытство, а ругательства, которым мы выучились у родителей, – «грязные боши», «нацистские свиньи» – мы повторяли из врожденной привычки подражать взрослым. Я и понятия не имела, что происходит в оккупированной Франции, и смутно представляла себе, где находится город Берлин.

Однажды они явились, чтоб отобрать у Дени Годэна, деда Жаннетт, его скрипку. Назавтра мне все рассказала Жаннетт. Уже было темно, и ставни позакрывали, как вдруг кто-то постучал в дверь. Жаннетт открыла: перед ней стоял немецкий офицер. Вежливо, на ломаном французском он сказал деду:

– Мсье, я… знайт… вы иметь… скрипка. Мне… нужен ее.

Вроде бы у них там появилась идея создать военный оркестр. Ведь и немцам, понятно, надо было как-то развлекаться.

Старый Дени Годэн взглянул на немца и с улыбкой сказал:

– Скрипка, mein Негr, она как хорошая женщина. По рукам не ходит.

И осторожно прикрыл дверь. Сначала снаружи было тихо, немцы переваривали услышанное. Жаннетт ошарашенно глядела на деда. И вдруг они услыхали, как немецкий офицер засмеялся, все время повторяя:

«Wie eine Frau! Wie eine Frau!»[39]39

«Как женщина! Как женщина!» (нем.).

[Закрыть]

Офицер больше не приходил, и скрипка у Дени еще долго хранилась, почти до самого конца войны.

4.

Внезапно в то лето немцы для меня отступили на второй план. Мои мысли и наяву, и во сне, похоже, были заняты только одним: как поймать Матерую. Я перебрала в уме весь рыболовный арсенал. И удочки для речных ужей, и плетеные ловушки для раков, и бредень, и обычные сети, и приманивание на живую наживку, и подкидывание приманки на воду. Пошла к Уриа и не отставала от него до тех пор, пока тот не выложил мне все, что знал, насчет наживки. Копала жирных червяков на прибрежных откосах, выучилась держать их во рту, чтоб были теплые. Ловила навозных мух, нанизывала, как причудливое ожерелье, на лески, ощеренные крючками. Делала из ивняка и ниток клети, цепляла наживку из объедков. Достаточно потянуть за одну ниточку – и клеть мгновенно захлопывается, согнутая ветка под ней выстреливает вверх, увлекая за собой из воды немудреное устройство. Я перегораживала сетью неглубокие речные протоки с одного песчаного берега до другого. Расставляла на дальнем берегу воткнутые в песок удочки с шариками тухлого мяса. На них попадалось много всяких окуньков, уклеек, пескарей, миног и речных угрей. Некоторых я относила домой на еду и наблюдала, как мать их готовит. Кухня стала единственной нейтральной территорией во всем доме, местом краткой передышки в пору нашей тайной войны. Я стояла рядом с матерью, слушала ее тихое монотонное бормотанье, и вместе мы готовили ее bouillabaisse angevine – рыбу, тушенную с красным луком и тимьяном, – и окуня, запеченного в фольге с эстрагоном и лесными грибами. Часть своего улова я развешивала на Стоячих Камнях: яркие зловонные гирлянды – грозное предупреждение, вызов.

Но Матерая не объявлялась. По воскресеньям, когда у Рен с Кассисом не было занятий, я пыталась и их втравить в свой охотничий азарт. Но с того момента, как Рен-Клод тоже приняли в college, брат и сестра стали для меня белой костью. Кассис был старше меня на пять лет, Рен – на три года. Хотя между ними разница как бы стиралась, и в своем ореоле взросления они стали так схожи между собой, оба загорелые, скуластые, что вполне могли бы сойти за близнецов. Они часто таинственно перешептывались, обменивались тихими смешками, упоминали новых, незнакомых мне людей, хохотали над только им понятными шутками. Сыпали неизвестными мне именами. Мсье Тупей, мадам Фруссин, мадемуазель Кюлур. Кассис выдумывал прозвища всем учителям, изображал, подражая их голосам, смешил Рен. Были имена, которые произносились шепотом, под покровом темноты, когда предполагалось, что я сплю, и принадлежали они, вероятно, совсем новым друзьям. Хейнеман. Лейбниц. Шварц. И смешок, сопровождавший эти чуть слышно произносимые имена, был непонятный, злорадный, надсадный, в нем сквозил привкус нечистой совести.

Имена были ни на что не похожи, чужие имена, и когда я спросила, Кассис с Рен-Клод только прыснули, а потом, взявшись за руки, унеслись от меня в глубину сада.

Непостижимость происходящего не на шутку меня задевала. Еще вчера мы были вместе, и вдруг брат с сестрой заимели от меня секреты. Вдруг наши общие игры показались им детскими. И Наблюдательный Пункт, и Стоячие Камни имели теперь смысл только для меня. Рен-Клод заявила, что изза змей боится ходить на рыбалку. И теперь торчала у себя в комнате, придумывала себе всякие невообразимые прически и вздыхала над фотографиями киноактрис. Кассис с вежливым равнодушием выслушивал мои горячечные идеи, затем под разными предлогами меня бросал: то ему надо упражнение написать, то выучить латинские глаголы для мсье Тубо. Брата с сестрой я пойму потом, когда подрасту. Они тогда изо всех сил старались от меня отделаться. Назначали встречи, на которые не являлись, отправляли меня в дальний конец Ле-Лавёз с непонятными поручениями, обещали, что придут к реке, а сами шли в лес, а я ждала, и в глазах закипали жгучие, злые слезы. Когда я их припирала к стенке, Кассис с Рен изображали святую невинность, лживо всплескивали руками: «Что ты говоришь! Неужели мы условились у старого вяза? А мы в полной уверенности, что у второго дуба!» Хихикали мне вслед, когда я поворачивалась к ним спиной.

На реку купаться они ходили редко. Рен-Клод ступала в воду боязливо, только там, где глубже и вода прозрачней, куда не суются змеи. Я, отчаянно стараясь привлечь их внимание, предпринимала головокружительные прыжки в воду с берега и держалась под водой так долго, что Рен-Клод начинала вопить, что я утонула. Но брат с сестрой все дальше и дальше удалялись от меня, и я чувствовала себя брошенной.

Только Поль все это время меня не покидал. И хоть был старше Рен-Клод и почти ровесник Кассису, он казался моложе их, не таким образованным. В их присутствии молчал, улыбаясь вымученно, смущенно, когда те рассказывали про школу. Поль едва умел читать и писал крупно и коряво, совсем как маленький. Правда, он обожал всякие истории, и я читала ему их из журналов Кассиса, когда Поль приходил на Наблюдательный Пункт. Мы сидели на сбитых досках, он строгал своим ножичком какую-нибудь деревяшку, я читала вслух «Гробницу мумии» или «Нашествие марсиан»; между нами на доске лежала половина батона, от которого мы время от времени отрезали по ломтю. Иногда он приносил кусок rillettes, завернутый в плотную бумагу, или половинку камамбера. Я же на наше маленькое пиршество притаскивала пригоршню клубники в кармане или один из козьих сыров, обваленных в золе, которые моя мать звала petits cendrés.[40]40

Пепелюшки (фр.).

[Закрыть] С Пункта мне были видны все мои сети и ловушки, я проверяла их каждый час, по необходимости подправляя наживку и убирая попавшуюся мелочь.