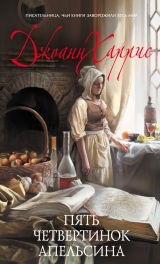

Текст книги "Пять четвертинок апельсина"

Автор книги: Джоанн Харрис

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

– Пойду в спальнях все прикрою!

Начала я со спальни матери. Я закрыла ставни, задернула занавески и скрепила между собой, потом быстро оглянулась. Из ванной по-прежнему доносился плеск воды, было слышно, как мать чистит зубы. Быстро и бесшумно ступая, я вынула ее подушку из полосатой наволочки, затем кончиком перочинного ножика проделала маленькую дырочку в шве и пропихнула внутрь муслиновый мешочек. Рукояткой ножа я пропихнула его как можно дальше, чтобы он не выпирал на поверхности. Потом с отчаянно бьющимся сердцем всунула подушку в наволочку, разгладила морщины на одеяле, чтоб не вызывать подозрений. Мать всегда подмечала такие вещи.

И успела как раз вовремя. Мы столкнулись с матерью в дверях, но она, хоть и взглянула на меня с подозрением, не проронила ни слова. Вид у нее был рассеянный, взгляд блуждающий, глаза полуоткрыты, черные с сединой волосы распущены. От нее пахло мылом, и в коридорном полумраке она была похожа на леди Макбет – эту историю я недавно подхватила в одном из журнальчиков Кассиса: то потрет руки друг о дружку, то поднимет к виску, гладит, словно баюкает, снова потрет друг о дружку, будто не сок апельсина, а кровь пристала к ним несмываемым пятном.

На мгновение я застыла в нерешительности. Она показалась мне такой постаревшей, такой уставшей. Уже и у меня начало с силой пульсировать в висках и мелькнула мысль: что с ней будет, если я сейчас подойду и уткнусь головой ей в плечо? Глаза внезапно обожгло. Зачем, зачем я все это делаю? Но тут я вспомнила про Матерую, притаившуюся в мрачной глубине, ее дикий, злобный взгляд и про ту награду, что таится в ее чреве.

– Ну? – сухо и холодно сказала мать. – Что выпучилась, как идиотка?

– Ничего. – Снова в глазах стало сухо. Даже головная боль стала уходить так же внезапно, как появилась. – Так просто.

Дверь закрылась, щелкнул замок. Я вернулась в большую комнату, где меня дожидались брат с сестрой. Про себя я усмехалась.

8.

– Психованная!

Это снова Ренетт. Привычный вопль беспомощности, когда все доводы исчерпаны.

Нельзя сказать, чтобы мне долго пришлось ее уламывать; одно дело – страсть к помаде и кинозвездам, но насчет доводов возможности сестры всегда были ограниченны.

– Сейчас-то почему нельзя? – наседала я на нее. – Она проспит до середины завтрашнего дня. Вот сделаем все по хозяйству и можем спокойно отправляться на все четыре стороны. – Я многозначительно взглянула на Ренетт, давая понять, что дело с помадой пока еще не закрыто. Всего две недели прошло. Я не забыла. Кассис с любопытством посматривал на нас; я была уверена, Ренетт ни слова ему не сказала.

– Она взбесится, когда узнает, – медленно проговорил Кассис.

Я дернула плечом:

– Откуда? Скажем, что в лес ходили грибы искать. Очень может быть, что к нашему возвращению она еще и не поднимется.

Кассис озадаченно молчал. Ренетт бросила на него взгляд, умоляющий, тревожный; сказала, на сей раз уже потише:

– Ладно, Кассис… Она знает. Она выведала про… – Голос ее сорвался. – Пришлось ей кое-что рассказать, – закончила сестра с виноватым видом.

– А, вон оно что!

Кассис на мгновение задержал на мне взгляд, и мне показалось, будто в этот момент что-то между нами меняется. В его взгляде мелькнуло что-то сродни восхищению. Он пожал плечами: Да пусть, какая разница] – но взгляд все же был настороженный, встревоженный.

– Я не виновата, – сказала Ренетт.

– Понятно. Это она – хитрюга. Верно, хитрюга? – небрежно бросил Кассис. – Рано или поздно все равно бы пронюхала. – Это была наивысшая похвала, и пару месяцев назад у меня бы от таких слов сопли потекли, но сейчас я смотрела на брата не моргнув.

– Вдобавок, – продолжал Кассис тем же тоном, – если ей рассказать, она матери не протрепется.

Мне было всего девять, я была смышленая не по годам, но все же еще достаточно мала и обиделась на небрежно брошенное оскорбление.

– Я не трепло, – Кассис повел плечами.

– Мне что? Поезжай на здоровье, только платить за себя будешь сама, – припечатал он равнодушно. – С чего это нам за тебя платить? На велосипеде довезу. А дальше – как знаешь. Остальное твоя забота. Идет?

Это был вызов. Это было написано у него на лице. Кассис улыбался презрительно, не слишком добродушной улыбочкой старшего брата, который готов поделиться с сестренкой последней шоколадкой, но может и так здорово спичкой прижечь ей руку, что кровь темными пятнами запечется под кожей.

– Но ведь у нее нету карманных денег, – грустно сказала Ренетт. – Зачем ей тогда с нами…

Кассис по-мужски махнул, как отрезал: сказал – и все тут. И скрестив на груди руки, с той же улыбочкой ждал, что я скажу.

– Ну и прекрасно, – отозвалась я, стараясь держаться как можно невозмутимей. – Договорились.

– Отлично, – кивнул брат. – Раз так, завтра едем.

9.

Тут мы засуетились по хозяйству. Из колодца натаскали ведрами воду в кухню для готовки и мытья посуды. Горячей воды у нас не было – никакого водопровода вообще, только ручной насос у колодца, в нескольких ярдах от двери в кухню. Электричество не спешило в Ле-Лавёз, и когда баллонный газ стал редкостью, мы готовили пищу на дровяной плите. Очаг был у нас во дворе, огромный, старомодный, растапливаемый углем, и сам, как сахарная голова, – конусом. Прямо рядом с колодцем. Если требовалась вода, мы брали ее оттуда, один качал насос, другой держал ведро. Колодец прикрывался деревянной крышкой, которая с давних пор, еще до моего появления на свет, на всякий случай запиралась висячим замком. Втихую от матери мы плескались под насосом, ныряли под холодную струю. У матери на виду приходилось обходиться корытами с водой, нагретой в медных тазах на печке, и шершавым темным дегтярным мылом, скоблившим кожу, точно пемза, и оставлявшим на поверхности воды серую пену.

В то воскресенье мы знали, что мать до вечера с постели не поднимется. Слышали, как она стонет ночью, ворочается с боку на бок на старой кровати, на которой раньше с ней спал отец; то вдруг встанет, начнет ходить взад-вперед по комнате, в духоте открывает окно, ставни распахиваются с громким стуком, так что пол дрожит. Я долго лежу не смыкая глаз, слушаю, как она ходит наверху, топает ногами, вздыхает и бормочет что-то про себя прерывистым шепотом. Около полуночи я засыпаю, но примерно через час просыпаюсь и снова слышу: мать не спит.

Сейчас меня поражает мое бездушие, но тогда ничего, кроме затаенной радости, я не испытывала. Ни малейшего раскаяния в своем поступке, ни малейшей жалости к ее страданиям. Тогда я этого не понимала, я и представления не имела, какой мукой может обернуться бессонница. Казалось просто невероятным, чтоб упрятанный в подушку крохотный мешочек мог стать источником неимоверных страданий. Чем больше она вертелась и маялась на подушке, тем, должно быть, сильней от лихорадочно-потного тепла шеи становился запах. Чем сильней запах, тем нестерпимей нарастало предчувствие. Она говорила себе: вот сейчас, я точно знаю, начнет болеть голова. Почему-то ожидание порой бывает нестерпимей, мучительней, чем сама боль. Оно, непреходящей складкой врезавшись в лоб, металось в мозгу, точно крыса в западне, гоня сон. Нюхом мать безошибочно угадывала апельсиновое присутствие, при этом понимая, что такого быть не может – Господи, откуда здесь взяться апельсинам? – но апельсиновый запах, горьковатый, старчески пожухлый, источала каждая пылинка в ее комнате.

Она поднялась в три часа и зажгла лампу, чтобы сделать запись в альбоме. Знать об этом я никак не могла – мать никогда не помечала дат, и все же я поняла.

«Нынче худо, как никогда», – пишет она. Мелкий почерк, колонна лилово-чернильных муравьев расползлась по странице.

Лежу в постели и думаю, удастся ли вообще уснуть. Хуже этого ничего не может быть. Лучше б ополоуметь, чтоб ничего не чувствовать.

И после ниже, под рецептом картофельного пирога с ванилью, она пишет:

Меня рассекло пополам, как те часы. Чего не взбредет в голову в три часа ночи.

Потом она встала, чтобы принять таблетки морфина. Она хранила их в шкафчике в ванной, рядом с бритвенным прибором моего убитого отца. Я слышала, как открылась дверь, как усталым скрипом отдавались натертые доски под ее влажной от пота ногой. Стук бутылочки и звяканье чашки о кувшин, когда она наливала в нее воду. Шестичасовая бессонница вполне могла стать в конце концов причиной ее головных болей. Как бы то ни было, когда я проснулась утром, мать спала как убитая.

Ренетт с Кассисом еще не проснулись. Свет, сочившийся из-под тяжелой шторы, был зеленоватый, бледный. Должно быть, пять утра; часов у нас в спальне не было. Я села в кровати, нащупала в полумраке одежду, быстро оделась. Каждый закоулок маленькой комнаты был мне отлично знаком. Прислушиваясь к дыханию Кассиса и Рен – Кассис дышал чаще, с легким присвистом, – я тихо-тихо прошла мимо их кроватей. До того как они проснутся, мне надо успеть сделать уйму дел.

У двери в спальню матери я прислушалась. Тихо.

Я знала, что она приняла свои таблетки, и надо думать, спит крепко, но рисковать мне не хотелось. Очень осторожно я повернула дверную ручку. Доска у меня под ногой выстрелила как из пушки. Я замерла на ходу, вслушиваясь в дыхание матери, не сбился ли ритм. Дыхание ровное. Я толкнула дверь. Одна ставня приоткрыта, и в комнате светло. Мать лежала поперек кровати. Ночью она, мечась, сбросила с себя покрывало, одна подушка валялась на полу. Поверх второй лежала ее отброшенная вбок рука, голова в неловкой позе притулилась у края подушки, волосы свесились до пола. Без особого удивления я обнаружила, что она лежит как раз на той подушке, куда я упрятала муслиновый мешочек. Я присела на корточки. Мать дышала глубоко, медленно. Под посиневшими веками странно блуждали зрачки. Осторожно я подползла пальцами к ее подушке.

Это оказалось просто. Пальцы нащупали узелок в самом центре, повели его назад к дырке в наволочке. Нащупав мешочек, я ногтями подтянула его к себе и наконец благополучно выкатила из укрытия прямо в ладонь. Мать не шевельнулась. Только глаза пульсировали и подергивались под потемневшими веками, как будто беспрестанно следили за чем-то ярким, ускользающим. Рот был полуоткрыт, слюнный след ниточкой протянулся по щеке вниз к матрасу. Что-то подтолкнуло меня поднести мешочек к самым ее ноздрям, предварительно помяв, чтоб сильнее пахло, и она жалобно застонала во сне, голова метнулась прочь, брови сдвинулись. Я снова сунула мешочек к себе в карман.

Потом предстояло сделать основное. Я напоследок оглянулась на мать, как на опасное, притворившееся спящим дикое животное. И подошла к каминной полке. Там стояли часы. Тяжелые, с круглым циферблатом в стеклянном футляре с позолотой. Они совершенно не вязались с маленькой черной каминной решеткой, были слишком вычурны для материнской спальни, но мать унаследовала их от своей матери и очень ими дорожила. Приподняв круглый стеклянный купол, я осторожно перевела стрелки назад. На пять часов. Шесть. После чего снова накрыла.

Все, что стояло на полке, – фотографию отца в рамочке, еще одну женскую, кажется бабушкину, глиняную вазу с засохшими цветами, блюдечко с тремя заколками для волос и одним засахаренным миндальным орехом, оставшимся после крещения Кассиса, – я методично преобразовала. Фотографии повернула к стенке, вазу поставила на пол, вынула заколки из блюдечка, опустила в карман брошенного материнского фартука. Затем подобрала ее одежду и разложила по комнате в художественном беспорядке. Одно сабо примостила на край лампового абажура, другое положила на подоконник. Платье аккуратно повесила на плечики за дверь, а фартук распластала по полу, как скатерку на пикнике. Под конец я открыла ее гардероб и распахнула дверцу настолько, чтоб во внутреннем зеркале отразилась кровать и она, лежащая на кровати. Чтоб, когда проснется, это сразу и увидала.

На самом деле никакого злого умысла у меня в голове не было. Я не собиралась ей вредить, просто хотела сбить ее с толку, пусть решит, будто подстроенный ей приступ был на самом деле и что она в беспамятстве передвигала вещи, раскладывала одежду, переводила стрелки на часах. Еще отец рассказывал, что, бывает, она сделает что-то, а после не помнит, что делала, и что от дикой боли и смятения у нее плыло в глазах, не говоря уже про голову. Внезапно ей чудилось, будто часы в кухне разрезаны пополам, одна половинка еле видна, а вторая и вовсе исчезла, и вместо нее пустота, только голая стена; или вдруг винный стакан сам по себе оказывался не там, где стоял, передвигался по другую сторону от тарелки. Или вдруг у человеческого лица – моего, или отца, или Рафаэля из кафе – стиралась половина черт, как после какой-нибудь жуткой операции, или она читает, а половина страниц из поваренной книги внезапно исчезает и оставшиеся буквы пляшут перед глазами и ничего нельзя разобрать.

Правда, тогда обо всех этих подробностях я и понятия не имела. Многое узнала только из того альбома, из ее каракулей, иные слова были нацарапаны будто в лихорадке, буквально на грани отчаяния, – «Чего не взбредет в голову в три часа ночи», – другие казались казенными, вроде медицинского заключения, определяющего симптомы с холодной пытливостью аналитика: «Меня, как те часы, рассекло пополам».

10.

Я вышла из дома, когда Рен с Кассисом еще спали, рассчитывая, что у меня примерно полчаса, чтоб обернуться, пока они не проснутся. Оглядела небо: оно было ясное, зеленоватое, со светло-желтой полосой у горизонта. Уже, должно быть, минут десять как рассвело. Надо спешить.

Я взяла из кухни ведро, надела сабо, поджидавшие на коврике у двери, и со всех ног помчалась к реке. Срезала путь через заднее поле Уриа, где подсолнухи воздели свои бархатистые, еще зеленые головы к небу. Я бежала пригнувшись, невидимая в листве, ведро то и дело било по ногам. Не прошло и пяти минут, как я была уже у Стоячих Камней.

В пять утра Луара, подернутая дымкой, безмятежна и великолепна. Вода в эти часы просто чудо, прохладная и загадочно-бледная, песчаные берега встают над рекой, точно забытые континенты. Вода пахнет ночью, а на поверхности то тут, то там искры нового дня играют слюденистыми отблесками. Сняв сабо и платье, я критическим взглядом окинула воду. Она казалась совершенно неподвижной. Последний из Стоячих Камней, Сокровищный, находился, наверное, футах в тридцати от берега; поверхность воды у его основания казалась подозрительно гладкой, как шелк, а это означало, что под ней бурлит сильное течение. «Там можно утонуть, – вдруг пронеслось в мыслях, – и никто даже не узнает, где меня искать».

Но выбора не было. Кассис бросил мне вызов. Я должна платить за себя сама. А так как своих карманных денег у меня нет, возможность только одна: завладеть кошельком, припрятанным в Сундуке Сокровищ. Конечно, есть вероятность, что Кассис вынул оттуда кошелек. Если так, придется пойти на риск и стянуть деньги у матери. Но этого не хотелось бы. Не потому, что красть плохо, а из-за потрясающей памяти матери на цифры. Она помнила, сколько у нее денег, до последнего сантима, и значит, мое воровство незамеченным не пройдет.

Нет. Только Сундук Сокровищ.

С тех пор как у Кассиса с Ренетт закончились занятия, на реку они иногда наведывались. У них были свои сокровища – взрослые, – своя тайная радость. В кошельке оставалось всего несколько монеток, не больше пары франков. Я рассчитывала на лень Кассиса и на его уверенность, что, кроме него, ни одна живая душа не сможет доплыть до коробки, привязанной к дальнему столбу. Потому была убеждена, что монеты по-прежнему там.

Осторожно я сползла по берегу прямо в воду. Она была холодная, речным илом обволокло пальцы ног. Я брела вперед, пока вода не дошла до пояса. И тут, почувствовав течение, резко дернулась, как собака на поводу. Господи, оно уже катило во всю мощь! Вытянула руку, уперлась в первый столб, оттолкнулась от него в сторону течения, сделала еще шаг. Я знала, что прямо впереди – яма, то место, с которого этот, еще мелкий край Луары обрывается куда-то в тартарары. Когда Кассис отправлялся в подобный заплыв, в этом месте он вечно притворялся, будто тонет, всплывал животом вверх на поверхность мутной воды, бил руками, орал, отплевываясь бурой луарской водой. Вечно он, хотя придуривался неоднократно, сбивал Рен с панталыку, она каждый раз, едва он погружался с головой под воду, в ужасе визжала.

У меня на подобные трюки времени не было. Носком я нащупала в воде обрыв. Вот он. Я со всей силы оттолкнулась от дна, целясь поперек течения, так, чтобы оказаться справа от Стоячих Камней. Вода на поверхности была теплей и течение не такое быстрое. Я уверенно поплыла слегка по дуге от первого Стоячего Камня ко второму. Между ними, протянувшимися неровным строем от берега, расстояние было, должно быть, не более дюжины футов. Можно от каждого столба одним сильным рывком преодолеть пять футов, держась слегка против течения, так, чтобы оно подтаскивало меня к очередному столбу, как раз когда пора делать очередной рывок. Точно мелкая лодчонка против ветра, я медленно пробивалась к Сокровищному Камню, с каждым гребком чувствуя, как усиливается течение. Я задыхалась от холода. Вот я уже у четвертого столба, остался последний рывок к заветной цели. Течением меня швырнуло за Сокровищный Камень, и на мгновение меня обуял внезапный, леденящий ужас, потому что течение, скручивая ноги и руки, уже тащило меня на самую середину реки. Тяжело дыша, в панике чуть не ревя, я умудрилась все-таки сделать рывок к камню и ухватилась за цепь, привязывавшую Сундук Сокровищ к столбу. Она была отвратительно скользкая на ощупь, вся в буром иле и водорослях, но с ее помощью я подтянулась к столбу.

На миг прильнув к нему, я замерла, чтоб отдышаться. Потом, надежно упершись спиной в столб, стала вытягивать Сундук Сокровищ на поверхность из его илистой норы. Это было нелегко. Сама коробка была не особенно тяжелая, но вместе с цепью и брезентом оказалась совершенно неподъемной. Теперь, вся дрожа, стуча зубами от холода, я сражалась с цепью. Наконец что-то поддалось. Отчаянно суча в воде ногами, чтоб не оторваться от столба, я тянула к себе коробку. Тут меня во второй раз чуть не захлестнула паника, когда тяжелый, склизкий брезент обволок мне ноги, и я быстро заработала пальцами, расслабляя веревку, привязанную к коробке. На мгновение мне в ужасе показалось, что скованными холодом пальцами мне ни за что не вскрыть жестянку. Но вот крышка сдвинулась, и в Сундук Сокровищ хлынула вода. Фу ты, черт! Но все же внутри оказался кошелек, старый, коричневый кожаный кошелек, выброшенный матерью из-за сломанного замочка. Ухватив кошелек, я для сохранности зажала его в зубах, потом последним усилием туго завернула крышку, выпустила из рук Сундук, и тяжестью цепи его снова увело ко дну. Брезент, понятно, сгинул, оставшиеся сокровища явно подмокли, но ничего не поделаешь. Придется Кассису искать место посуше для своих сигарет. Главное – я раздобыла деньги, остальное уже неважно.

Я поплыла обратно к берегу; не доплыв до последних двух столбов, повернула, и две сотни ярдов течение несло меня в сторону шоссе на Анже, прежде чем удалось выбраться из потока, который, прямо как рвавшаяся с привязи бурая собака, кидался в закоченевшие ноги, обвивая их точно цепью. Вся операция длилась, наверное, минут десять.

Я уговорила себя немного передохнуть, подставила щеки первым теплым солнечным лучам, подсушила налипшую на кожу грязь Луары. Меня трясло от холода и ликования. Пересчитала деньги в кошельке: их оказалось вполне достаточно на билет в кино и стакан сквоша. Отлично. Потом я пошла вдоль берега против течения, туда, где оставила одежду. Надела старую юбку, красную мужскую майку, превращенную в сарафанчик, сабо. Бегло осмотрела свои рыболовные сети, выкинула кое-какую мелочь, кое-что оставила для наживки. В бредне для раков обнаружилась нечаянная радость в виде маленькой щучки – не Матерой, понятно, – ее я швырнула в ведро, захваченное из дома. Остальной улов – связку угрей из илистого мелководья у длинной песчаной отмели, крупную уклейку из одной из своих сетей на все случаи – тоже покидала в ведро. Это будет мое алиби, если Кассис и Рен к тому времени, как я вернусь, уже проснутся. Затем так же незаметно, как явилась сюда, возвратилась полями домой.

Я верно рассчитала, прихватив рыбу. Когда подходила к дому, Кассис мылся под насосом, а Ренетт, уже нагрев в тазу воды, деликатно терла щечки мягкой намыленной тряпочкой. Сначала они с любопытством уставились на меня, но вот лицо Кассиса приняло привычное насмешливо-презрительное выражение.

– Что, все не угомонишься? – Он тряхнул мокрой головой в сторону ведра с рыбой. – И как нынче улов?

– Так, кое-что, – бросила я небрежно. Кошелек лежал в кармане сарафана, и, чувствуя, как он приятно оттягивает карман, я внутренне ликовала. – Щучка. Небольшая, правда, – добавила я.

– Мелочь – это что, главное – Матерую тебе не поймать, – со смехом сказал Кассис. – А, допустим, поймаешь, что делать с ней станешь? Ее, такую старую, даже есть никто не сможет. Горечь одна, и костей не оберешься.

– Все равно поймаю, – сказала я упрямо. – Ишь ты! – воскликнул Кассис презрительно. – И что? Загадаешь желание? Запросишь у щуки миллион франков и дворец на левом берегу? Я молча мотнула головой.

– Я бы попросила, чтоб стать кинозвездой! – сказала Рен, вытирая лицо полотенцем. – Голливуд увидеть, и огни, и бульвар Заходящего солнца, чтоб ездить в лимузине и чтоб было много-много платьев!

Кассис метнул в нее испепеляющий взгляд, это меня сильно развеселило. Потом опять повернулся ко мне и спросил с до ужаса наглой усмешкой:

– А ты, Буаз? Ты-то что у нее выпросишь? Меха? Машины? Виллу в Жуан-ле-Пэне?

Я снова мотнула головой, отрезав:

– Поймаю, там видно будет. Но поймаю точно. Вот увидите.

Минуту Кассис внимательно смотрел на меня, усмешка сползла у него с губ.

Потом презрительно фыркнул и продолжил свое омовение.

– Ну ты и штучка, Буаз, – сказал он. – Ну и штучка!

И тут мы поскорей побежали, пока не проснулась мать, доделывать хозяйственные дела.

11.

Работы на ферме всегда невпроворот. Наносить воды с колонки, расставить в металлических ведрах у стены под навесом крыши, чтоб не нагрелась солнцем. Подоить коз, накрыть подойник кисеей и поставить в сыроварню. Потом выгнать коз пастись, следить, чтоб не накинулись на овощи в огороде. Дать корм курам и уткам. Обобрать созревшую за сутки клубнику. Растопить плиту, хоть я и была уверена, что матери сегодня вряд ли придется много готовить. Отвести нашу кобылу Бекассин на луг и подлить свежей воды в корыта. При том, что крутились мы со страшной скоростью, это заняло у нас почти два часа, и к тому моменту, когда мы покончили с делами, жара уже стояла нестерпимая, ночная влага уже полностью выпарилась из пропекшейся земли на дорожках, на траве подсохла роса. Пора было ехать.

Ни Ренетт, ни Кассис о деньгах не заикнулись. С какой стати? Кассис ведь ясно сказал, чтоб я платила сама, уверенный, что это невозможно. Рен как-то странно на меня посматривала, когда мы добирали с грядки последнюю клубнику, наверное, ее сбивала с толку моя самоуверенность, и она хихикала, переглядываясь с Кассисом. Я заметила, что в то утро сестра вырядилась как-то особенно – школьная юбка в складку, красный джемпер с коротким рукавом, гольфы, туфельки; волосы завернула толстой сосиской на затылке, заколола шпильками. И пахло от нее чем-то незнакомым, приторно-рассыпчатым, смесью фиалок с зефиром, губы покрывал слой помады. Видно, там у нее свидание, подумала я. С мальчишкой, наверное. С кем-то из школы. Она явно была оживлена сильней обычного, обирала ягоды с грациозной поспешностью кролика, поглощающего корм в обществе куниц. Продвигаясь между грядками клубники, я услышала, как она шепнула что-то Кассису, потом засмеялась, тоненько, нервно.

Меня кольнуло. Уж не собираются ли они от меня сбежать? Я вынудила Рен взять меня с ними, и вряд ли они пойдут на попятную. Но ведь они убеждены, что денег у меня нет. И значит, можно пойти в кино без меня, оставить меня дожидаться где-нибудь у фонтана на рыночной площади или послать куда-то, выдумав какое-нибудь поручение, а самим отправиться на встречу со своими приятелями. Я хмуро обмозговывала ситуацию. Пусть они так думают. Так уверены в себе, что упустили из вида простейшее решение проблемы. Рен ни за что бы не пустилась вплавь по Луаре к Сокровищному Камню. Кассис по-прежнему считал меня козявкой, слишком благоговеющей перед обожаемым старшим братцем, чтоб без его позволения отважиться на что-нибудь этакое. Временами он поглядывал на меня и довольно, с насмешливыми искорками в глазах ухмылялся.

В восемь мы отправились в Анже, я примостилась на заднем колесе огромного и нескладного велосипеда Кассиса, отважно вклинившись ногами пониже руля. У Рен велосипед был меньше и изящней, с высоким рулем и кожаным седлом. На руле висела корзинка, в которую она уложила бутыль кофе с цикорием и три одинаковых свертка с бутербродами. Чтоб сохранить прическу, сестра повязала голову белым шарфом, и его концы вились по ветру во время езды. Три-четыре раза по пути мы останавливались, пили кофе из бутыли в корзинке Рен, ощупывали шины, подкреплялись бутербродами с сыром вместо завтрака. И вот подъехали к окраине Анже, миновали college – теперь закрытый на каникулы, с парой немецких солдат на часах у ворот, – и двинулись по улицам, окаймленным беленькими домиками, к центру.

Киношка «Palais-Doré» располагалась на центральной площади, неподалеку от того места, где бывал рынок. Площадь в несколько рядов была окружена магазинчиками, многие поутру уже открывались, и какой-то человек вышел с ведром воды мыть щеткой тротуар.

Мы завели велосипеды в проулок между парикмахерской и мясной лавкой с наглухо закрытыми ставнями. Проулок был слишком узкий для прохода и весь завален камнями и мусором; пожалуй, если оставить велосипеды здесь, никто на них не позарится. Женщина на terrasse у кафе улыбнулась нам и поздоровалась; там собралось уже несколько воскресных посетителей, пили кофе с цикорием, ели круассаны или крутые яйца. Проехал мимо на велосипеде, важно сигналя, мальчишка-посыльный. В газетном киоске у церкви продавали информационные сводки. Кассис огляделся и направился к киоску. Я видела, как он протянул что-то продавцу и тот сунул Кассису сверток, который брат тотчас заткнул за пояс.

– Это что? – с любопытством спросила я. Кассис сделал неопределенный жест. Он был явно горд собой, так горд, что мог себе позволить ответить не сразу, подразнить меня. На миг вытянув уголок свернутой пачки и тут же упрятав ее снова, он заговорщическим шепотом сказал:

– Комиксы! Истории с продолжением, – и важно подмигнул Рен. – Журнал про американское кино!

Рен взвизгнула от радости, потянулась к нему:

– Дай мне! Покажи!

Кассис раздраженно замотал головой.

– Т-с-сс! Ты что! – Снова понизив голос, уже чуть слышно шепнул: – Это он мне по знакомству. Черный рынок. Под прилавком для меня держал.

Ренетт в восхищении уставилась на брата. Меня же это особо не впечатлило. Может, потому, что еще не слишком понимала, какая это редкость. Может, потому, что двинувшиеся в рост семена протеста побуждали с презрением поглядывать на все, чем кичился мой брат. Я повела плечами, демонстрируя свое безразличие, хотя мне и было любопытно, с чего бы газетному торговцу делать Кассису такие подарки. Но подумав, я решила, что, наверно, брат просто хвастает. Ну и молчать я не стала.

– Если б я завела связи с черным рынком, – сказала я, скорчив презрительную мину, – уж будьте уверены, разжилась бы чем-нибудь поинтересней, чем старые газетки.

Кассис был явно уязвлен.

– Что мне надо, то и достаю, – тотчас парировал он. – Комиксы, курево, книжки, настоящий кофе, шоколад. – И насмешливо, с издевкой добавил: – Ты даже денег на билет в кино раздобыть не можешь!

– Это я-то не могу?

Улыбнувшись во весь рот, я вынула кошелек из кармана передника. Слегка потрясла им, чтоб Кассис услышал, как звенят монетки. От изумления он опешил. Он узнал кошелек.

– Ах ты ворюга! – вырвалось у него наконец. – Вот дрянь, воровка поганая!

Я взглянула на него, но смолчала.

– Откуда это?

– Поплыла и достала, – с вызовом ответила я. – И никакая я не воровка. Сокровище наше общее.

Но Кассис меня не слушал.

– Вот дрянь, вот воровка, – повторял он. Видно, его задело, что не он один может исхитриться и что-то достать.

– Чем я хуже тебя с твоим черным рынком? – невозмутимо сказала я. – Разве это не одно и то же? – Я сделала паузу, чтоб дать ему как следует переварить. – Ты просто злишься, что я сумела тебя переплюнуть.

Кассис ошалело смотрел на меня.

– При чем здесь это? – проговорил он наконец.

Я продолжала с вызовом смотреть на него. Кассиса всегда было просто расколоть. Как потом и его сына. Ни тот, ни другой особо шельмовать не умели. Раскрасневшись, Кассис уже перешел на крик, позабыв про всю конспирацию:

– Да я все, что хочешь, могу достать, – злобно шипел он. – Настоящие удочки для твоей дурацкой щуки, жвачку, туфли, шелковые чулки, даже шелковые трусики, если хочешь!

Я громко расхохоталась. В наших условиях и при нашем воспитании само упоминание о шелковых трусиках было полной нелепостью. В ярости Кассис схватил меня за плечи, тряхнул.

– Прекрати сейчас же! – В исступлении голос его срывался. – У меня связи! Есть люди всякие. Я могу достать все, абсолютно все!

Видите, как легко оказалось вывести его из себя. В чем-то Кассис был избалован, слишком окрылен славой всемогущего старшего брата, мужчины в доме, первого, кто стал ходить в школу, самого большого, самого высокого, самого умного. Отдельные приступы сумасбродства – бегство в лес, удальство на берегах Луары, мелкое воровство с рыночных прилавков и из лавок в Анже – вырывались у него спонтанно и даже несколько истерично. Никакого особого куража сам он при этом не испытывал. Похоже, просто хотел что-то доказать нам с сестрой или самому себе.

Я явно наступила брату на больную мозоль. Он так яростно впился пальцами мне в плечи, что назавтра это грозило появлением на коже крупных, как спелые ежевичины, пятен, но я и виду не подала, что мне больно. Наоборот, смотрела на него не мигая, стараясь переглядеть.

– У нас с Рен есть друзья, – сказал он, уже не так громко и почти взяв себя в руки, но по-прежнему впиваясь пальцами мне в плечи. – Могущественные друзья! Откуда, ты думаешь, у нее взялась эта помада? Или духи? Или та хреновина, которой она каждый раз мажет лицо перед сном? Как ты думаешь, откуда все это? И каким образом, ты думаешь, это нам достается?