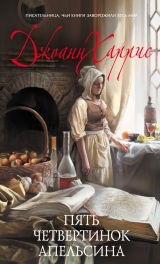

Текст книги "Пять четвертинок апельсина"

Автор книги: Джоанн Харрис

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Джоанн Харрис

Пять четвертинок апельсина

Моему деду, Жоржу Пейану (или P'tit Рèге), свидетелю тех событий

Признательность

От души благодарю всех участников баталий, в результате которых появилась эта книга. Кэвина и Ануку – занявших огневые позиции; своих родителей и брата за поддержку и подкрепление; Серафину, Принцессу-воительницу, державшую мою оборону; Дженнифер Луитлен за внешние сношения; Говарда Морхейма, отразившего скандинавов; моего преданного редактора Франческу Ливерсидж; Джо Голдсуорси с его тяжелой артиллерией по «Трансуорлд»; мою единомышленницу Луизу Пейдж; а также Кристофера за союзничество.

Часть первая

наследство

1.

Моя мать завещала ферму моему брату Кассису, богатства винного погреба – моей сестре Рен-Клод; мне же, младшей, – свой альбом и двухлитровую банку с одним-единственным черным, плавающим в оливковом масле, крупным, размером с теннисный мячик, перигёрским трюфелем, от которого, если вытащить пробку, до сих пор исходит влажный аромат лесной земли. Равноценным такое распределение не назовешь, но мать моя была не как все; кого и как одарить, решала на свой манер, и странную логику ее поступков понять было невозможно.

А Кассис всегда говорил, что ее любимица – я.

Не скажу, чтоб при жизни она как-то это показывала. У матери не хватало времени баловать нас, даже если такая склонность у нее была. Муж погиб на фронте, вести хозяйство приходилось одной. Мы не были утешением в ее вдовьей жизни, мы докучали ей своими шумными играми, драками, ссорами. Когда болели, она ходила за нами сдержанно, неласково, будто прикидывала, во что обойдется вылечивание. И вся материнская любовь сводилась у нее к тому, чтобы позволять нам вылизывать кастрюльки, соскребать с донышка приставшее варенье. Или принесет пригоршню дикой земляники, росшей в траве вдоль огорода, протянет увязанную в платок, хмуро, без улыбки. Кассис остался единственным в семье мужчиной. С ним она обходилась еще круче, чем с нами, девчонками. На Ренетт стали рано заглядываться, а мать моя была достаточно тщеславна, внимание людей к дочке ей льстило. Я же – мало того, что лишний рот и не мальчишка, чтоб тянуть ферму, вдобавок, прямо скажем, красавицей не уродилась.

Из детей я была в семье самая трудная, самая строптивая, а после гибели отца замкнулась, дерзила. Тощая, темноголовая, с длинными, как у матери, нескладными руками, плоскостопая, большеротая, я, наверно, слишком уж была похожа на нее, потому что нередко она поглядывала на меня, поджав губы, с выражением стоического примирения с судьбой. Будто чуяла, что именно мне, не Кассису, не Рен-Клод, нести память о ней. Но, видно, внешне я, по ее мнению, для этой цели не слишком подходила.

Возможно, потому она и передала мне свой альбом, вещь, прямо скажем, не слишком ценную, если не считать личных пометок и некоторых признаний, приписанных ею на полях рядом с кулинарными рецептами, газетными вырезками и описаниями травяных снадобий. Не то чтобы дневник; в альбоме нет дат, нет четкой последовательности. Странички вставлены как попало, разрозненные листы после она сшивала маленькими, режущими глаз стежками; иные странички ссохлись и стали не толще луковой кожуры, какие-то вырезаны из картона, тщательно подогнаны под размер обтрепанного кожаного переплета. Моя мать помечала вехи своей жизни кулинарными рецептами, блюдами собственного изобретения или вариациями старых излюбленных яств. Пища сделалась ее ностальгической потребностью, ее гордостью, а процесс питания и приготовление еды – единственным воплощением творческих сил. Открывается альбом с гибели отца – ленточка Légion d'Honneur[1]1

Ордена Почетного легиона (фр.). Здесь и далее примечания переводчика. – О. К.

[Закрыть] толстым слоем клея приклеена под помутневшей фотографией и аккуратно выведенным рецептом гречневых блинчиков. С долей черного юмора: «Не забыть – выкопать иерусалимские артишоки. Ха-ха-ха!» – приписано красным.

В иных местах мать гораздо словоохотливей, правда, попадается много сокращений и туманных намеков. Кое-что мне удалось разгадать. Иные события почему-то нелепо переиначены. Встречается чистая выдумка, и ложь, и полная несуразность. Часто упираюсь в какую-нибудь бисером выведенную абракадабру, например – «Яни учохини нитъясобини, тенини лсини шельбоини чатьолмини». Иногда сверху или сбоку на странице написано всего одно слово – размашисто, без видимого смысла. На одной странице синими чернилами – «качели», на другой оранжевым карандашом – «вьюн, мошенник, побрякушки». Еще на одной что-то вроде стишка, хотя не помню, чтоб мать заглядывала в какую-нибудь книжку, кроме кулинарной. Стих такой:

сок сладостный,

как в спелой

дыне,

как в яблоке,

как в персике, как

в сливе,

во мне.

Эта нелепая странность удивляет и пугает. Значит, моя мать, моя холодная, бесчувственная мать, в глубине души была совсем другая. Она так яростно замыкалась от нас, от всех на свете; я была убеждена, что на нежные чувства она не способна.

Не помню, чтобы она когда-нибудь плакала. Улыбалась мать редко, да и то только в кухне в окружении многоцветных пряностей, разговаривая, казалось, сама с собой. Перечисляя в своей обычной монотонной манере названия трав и специй: «корица, тимьян, мята, кориандр, шафран, базилик, любисток». На той же ноте и ее описания: «Послеживать за печкой. Чтоб был нужный жар. Слишком малый – блинчик клеклый. Слишком сильный – масло пригорает, чадит, блинчик ссыхается». Потом я поняла: она пыталась меня учить. Я слушала, потому что ловила в наших кухонных семинарах случай заслужить от нее хоть одно одобрительное слово, и еще потому, что всякие нормальные военные действия время от времени требуют передышки. Любимыми у матери были деревенские рецепты ее родной Бретани: с чем только мы не ели ее гречневые блинчики – и с far Breton,[2]2

Бретонская начинка (фр.).

[Закрыть] и с kouign amann, и еще с galette bretonne,[3]3

Галеты по-бретонски (фр.).

[Закрыть] которые мы продавали в Анже, что от нас ниже по течению, и еще с нашим домашним козьим сыром, колбасой и фруктами.

Она всегда хотела передать ферму Кассису. Но Кассис вдруг взбрыкнул, сбежал первым из деревни в Париж, от него не было никаких вестей, только раз в год посылал открытку к Рождеству, где, кроме подписи, не было ни слова. И когда через тридцать шесть лет умерла мать, он даже не вспомнил о заброшенной ферме на берегу Луары. Я ее выкупила у него за свои вдовьи сбережения, причем по хорошей цене, и сделка была честная, и он был вполне доволен. Дошло до него, что нельзя нам бросать эту ферму.

Правда, сейчас все повернулось по-иному. У Кассиса есть сын. Он женат на Лоре Дессанж, авторше кулинарных книг, и у них свой ресторан в Анже – «Aux Délices Dessanges»[4]4

«Деликатесы от Дессанж» (фр.).

[Закрыть] Видала его раза два, еще когда жив был Кассис. Развязный такой, брюнет, рано раздобрел, как и его отец, правда, все еще смазлив, и это знает. С первого же момента прямо из кожи лез, чтоб мне угодить, звал «мамуся»: подставит стул, настоит, чтоб села на самое почетное место, кофе подаст с сахаром, со сливками, «как здоровье» спросит, вьется вокруг, точно вьюн, прямо голова от него кругом. Кассис в свои шестьдесят с гаком, отечный от уже одолевшего его тромбоза, что потом и сведет его в могилу, посматривал на сынка с нескрываемой гордостью. Мой сынок. Вон какой красавец. Не племяш у тебя, а золото, ишь какой заботливый.

Кассис назвал сына Янник в честь нашего отца, но от этого племянник мне родней не стал. Во мне от матери неприязнь ко всяким условностям, к игре на родственных чувствах. Не люблю, когда до меня дотрагиваются, не люблю приторных улыбок. Родная кровь для меня не залог душевной близости. Как и та кровь, пролитая, тайна, которую мы трое столько лет храним.

Этого забыть нельзя, я не забыла. Помню каждый миг, хотя другие постарались стереть из памяти. Кассис – чистя клозеты в парижском баре. Ренетт – работая билетершей в порнокиношке на Пигаль и, как блудная собачонка, прибиваясь то к одной, то к другой штанине. Так она раньше гонялась за помадой, за шелковыми чулочками. Дома была Королева урожая, лапочка такая, первая красавица на всю деревню. На Монмартре все женщины на одно лицо. Бедная Ренетт.

Знаю, что у вас в голове. Вам хочется, чтоб я рассказывала дальше, не тормозила. Только та давняя история, единственной блесткой посверкивающая на моем потрепанном знамени, вам и интересна. Вам не терпится узнать про Томаса Лейбница. Чтоб прояснить, разложить по полочкам, расставить точки. Но не так-то это просто. Как и в альбоме моей матери, странички у меня не мечены. Начала нет, а конец не слишком красив, как обтрепанный край юбки. Но я старая женщина, – хотя у нас тут, по-моему, все устаревает довольно быстро. Или воздух такой? Только у меня ко всему свой подход. Да и много есть такого, что сразу не понять. Почему моя мать поступила так, а не иначе. И почему она так долго скрывала правду. И почему я решила рассказать свою историю только сейчас, и почему незнакомым людям, привыкшим, что целую жизнь можно ужать до разворота в воскресном газетном приложении с парой фотографий, подписями к ним, цитатой из Достоевского. Перевернул страницу – и из головы вон. Нет уж. Со мной будет иначе. Они готовы впитывать каждое слово. Понятно, всё не напечатают, но, клянусь Богом, они у меня выслушают всё до конца.

Я заставлю их слушать.

2.

Меня зовут Фрамбуаз Дартижан. Я родилась здесь, в деревне Ле-Лавёз на Луаре, меньше чем в пятнадцати километрах от Анже. В июле мне, пропекшейся и пожелтевшей на солнце, как сушеный абрикос, стукнет шестьдесят пять. У меня две дочери: Писташ,[5]5

Pistache – фисташка (фр.).

[Закрыть] она замужем за банковским служащим и живет в Ренне, и Нуазетт,[6]6

Noisette – лесной орех, лещина (фр.).

[Закрыть] которая в 89-м переехала в Канаду и пишет мне раз в полгода, а также двое внучат, которые каждое лето гостят у меня на ферме. Я ношу траур по мужу, умершему двадцать лет назад, под чьей фамилией я тайно и вернулась в родную деревню, чтобы выкупить ферму матери, давно заброшенную и наполовину истребленную пожаром и непогодой. Здесь я – Франсуаз Симон, la veuve Simon,[7]7

Вдова Симон (фр.).

[Закрыть] и никому не приходит в голову связывать меня с семьей Дартижан, уехавшей отсюда сразу после той страшной истории. Не знаю, почему меня потянуло на эту ферму, в эту деревню. Возможно, это все мое упрямство. Но так случилось. Здесь моя родина. Теперь годы жизни с Эрве кажутся безликим полем, как те до странного ровные пятна, которые порой проглядывают средь бушующего моря: миг затишья, забвения. Но Ле-Лавёз по-настоящему я не забывала никогда. Ни на минуту. Частью себя я всегда оставалась там.

Почти год ушел на то, чтобы придать усадьбе жилой вид, все это время я жила во флигеле с окнами на юг, там хотя бы крыша держалась. Пока рабочие чинили крышу, выкладывали ее черепицей, я трудилась в саду – вернее, в том, что от него осталось, – обрезала, подравнивала ветки, стаскивала со стволов целые охапки хищного вьюнка. Кроме апельсинов, которых она в доме не терпела, мать обожала все фрукты и ягоды. Она и нам давала имена по названиям плодов и лакомств собственного изготовления. Кассис[8]8

Cassis – черная смородина (фр.).

[Закрыть] назван в честь ее пышного пирога со смородиной, Фрамбуаз[9]9

Framboise – малина, малиновый ликер (фр.).

[Закрыть] – в честь ее малиновой наливки, а Ренетт – в честь ее торта со сливами ренклод,[10]10

Reine-claude – известный сорт слив, reinette – ранет, Ренетт, сорт яблок с изысканным вкусом, reine – королева (фр.).

[Закрыть]reine-claude, зеленоватыми, росшими у нас у южной стены дома, налитыми, точно виноградины, истекавшими соком от осиных налетов в зените лета. Когда-то плодовых деревьев у нас было больше сотни – яблони, груши, сливы, сливы-венгерки, вишни, айва, не говоря уже о малине и клубничных полях, крыжовнике, смородине. Все это сушилось, закладывалось на хранение, превращалось в варенье, наливки, начинки для изумительных круглых ягодно-фруктовых пирогов из pâte brisé[11]11

Рубленое тесто (фр).

[Закрыть] с crème pâtissière[12]12

Заварной крем (фр.).

[Закрыть] и миндальной массой. Моя память пропитана плодовыми ароматами, этими красками, этими названиями. Мать пестовала плоды, как любимых детей. Сады окуривались от заморозков, на что тратилось наше домашнее зимнее топливо. Каждую весну земля вокруг стволов щедро сдабривалась навозом. А летом мы, чтоб отваживать птиц, привязывали к ветвям вырезанные из блестящей бумаги фигурки, и они подрагивали и посверкивали на ветру; мастерили трещотки из пустых консервных банок, развешивали их на туго натянутой проволоке, чтоб издавали зловещие, пугавшие птиц звуки; сооружали из цветной бумаги ветряные мельницы, дико вращавшие лопастями, – и сад, карнавально переливаясь всеми этими побрякушками, сверкающими ленточками и звенящими проводками, превращался в настоящий рождественский праздник посреди лета.

Всем деревьям мать давала имена.

Belle Yvonne[13]13

Красавица Ивонн (фр.).

[Закрыть] – так называла она грушу с корявым стволом. Rose d'Aquitaine. Beurre de roi Henri.[14]14

Аквитанская роза. Бере (сорт груши) короля Генриха (фр.).

[Закрыть] Произносила их имена благоговейно, почти как заклинание. Было непонятно, то ли мне говорит, то ли себе под нос. «Конферанс. Вильямс. Ghislaine de Penthièvre».

Сок сладостный.

Сейчас деревьев в саду осталось меньше двадцати; правда, мне этого вполне хватает. Моя кисло-сладкая вишневая наливка здесь особо ценится, но мне немного совестно, что я не помню, как эту вишню зовут. Секрет в том, чтоб оставлять косточки. Накладываешь слоями вишню и сахар в стеклянную банку с широким горлом, каждый слой слегка поливаешь чистым спиртом – лучше всего вишневкой, хотя можно и водкой, а то и арманьяком, – и так до половины банки. Сверху еще раз спиртом – и ждешь. Раз в месяц легонько поворачиваешь банку, чтоб растекался скопившийся сахар. Через три года спирт как следует проберет вишни, пропитается густокрасным соком, проникнет до самой косточки, до самого сердцевинного ядрышка, станет забористым, тая в себе крепкий аромат прошедшей осени. Разливай в маленькие стаканы, ложечку опусти, чтоб вишенку вылавливать, задержи во рту, пока размягченный плод не растворится под языком. Легонько надави зубом косточку, чтоб брызнул из нее затаившийся внутри крепкий нектар, и погоди, не проглатывай ягоду, перекатывай во рту, играючи кончиком языка туда-сюда, как бусину четок. И вспоминай, когда эта вишня вызрела, то самое лето, ту самую жаркую осень с обилием осиных гнезд, когда от зноя пересох колодец, то время, ушедшее, утраченное и снова обретенное в твердой сердцевине плода.

Вижу, вижу. Вам не терпится, чтоб я перешла к сути. Но и это важно не меньше, чем все остальное: как рассказать и как долог будет рассказ. Я ждала пятьдесят пять лет, прежде чем решилась начать, так уж теперь позвольте мне поступать по собственному разумению.

Возвращаясь назад в Ле-Лавёз, я была почти уверена, что ни одна живая душа теперь меня не узнает. И расхаживала по деревне открыто, даже немного нарочито. Если кто меня узнал, если кому удалось разглядеть во мне сходство с матерью, пусть сразу все и откроется. Хотелось ясности с самого начала.

Каждый день я ходила на Луару, садилась на плоские камни, где когда-то мы с Кассисом ловили линя. Вставала на пень у Наблюдательного Пункта. Теперь уже недостает иных из Стоячих Камней, но по-прежнему сохранились крюки, на которые мы вешали свою добычу, венки с лентами; куда повесили голову Матерой, когда наконец та была поймана.

Я зашла в табачную лавку Брассо – теперь в ней хозяйничает его сын, но старик все еще жив, взгляд хмурый, злой, незамутненный; зашла в кафе Рафаэля, на почту, где почтмейстером теперь Жинетт Уриа. Сходила даже к памятнику жертвам войны. По одну сторону там имена восемнадцати солдат, погибших на войне, сверху высечено: «Morts pour la patrie».[15]15

Погибли за родину (фр.).

[Закрыть] Увидела, что имя моего отца затерто и между «Дариус Ж.» и «Фенуй Ж.-П.» образовалось пространство. По другую сторону медная пластина с десятью именами более крупно. Эти читать было незачем; их я знала наизусть. Но интерес я проявила, зная, что непременно кто-нибудь возьмется поведать мне эту историю, возможно, даже покажет то место у западной стены церкви Святого Бенедикта, расскажет, что каждый год здесь служат специальный молебен в их память, а со ступеней мемориала зачитывают их имена, возлагают цветы. Все думала, вынесу я это или нет. Поймут ли они что-нибудь по моему лицу.

Мартэн Дюпрэ, Жан-Мари Дюпрэ, Колетт Годэн, Филипп Уриа, Анри Лемэтр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекос, Аньез Пети, Франсуа Рамондэн, Огюст Трюриан. Многие еще помнят. Многие – те же имена, те же лица. Семьи по-прежнему здесь живут, и Уриа, и Ланисаны, и Рамондэны, и Дюпрэ. И через шестьдесят лет они все еще помнят; молодые, как водится, впитали ненависть с молоком.

Некоторый интерес возник и ко мне. Некоторое любопытство. Тот самый дом, заброшенный, с тех пор как его покинула та самая, эта Дартижан. «Точно не знаю, мадам, но отец мой… мой дядя…» Всем интересно было узнать, почему я польстилась на этот дом. Он торчал здесь бельмом у всех на глазу; проклятое место. Все еще сохранившиеся деревья уже наполовину сгнили, оплетенные омелой, пораженные паршой. Колодец забетонировали, забив камнями и галькой. Но я помнила ферму ухоженной, цветущей, с налаженным хозяйством: лошади, козы, куры, кролики. И тешила себя мыслью, что, может, дикие животные, забредавшие на северный край, – их потомки; и, случалось, замечала на темных шкурках белые пятна.

Удовлетворяя любопытство местных жителей, я выдумала историю про свое фермерское детство в Бретани. Сказала, что земля здесь дешевая. Говорила робко, как бы оправдываясь. Некоторые старики косо поглядывали: видно, решили, что ферма навек должна оставаться у них вроде мемориала. Я одевалась в черное и убирала волосы под платок. Напомню, что лет мне уже было немало.

И все же приняли меня далеко не сразу. Народ со мной был вежлив, но не особо приветлив, а так как я по природе не слишком общительна – мать звала меня дикаркой, – так оно все и текло. В церковь я не ходила. Понимала, как на это посмотрят, но заставить себя не могла. Возможно, из гордости или из того же своенравия, которое толкнуло мою мать назвать нас в честь плодов, а не в честь церковных святых. Только мой магазин и способствовал моему сближению с местными.

Началось с магазина, хотя чуяла я, что этим дело не ограничится. Прошло два года с моего переезда, и деньги Эрве почти закончились. Теперь дом имел жилой вид, но земля оставалась практически не использованной – десяток деревьев, небольшой огород, две тощие козы, немного кур и уток, вот и все хозяйство. Понятно, что доход от земли получается не вдруг. Я стала печь и продавать сладкие изделия – бриоши, pain d'épices[16]16

Пряники (фр.).

[Закрыть] местного образца, а также кое-какие из бретонских изделий моей матери, горы crêpes dentelle,[17]17

Кружевные блинчики (фр.).

[Закрыть] торты с фруктами и множество sablés,[18]18

Песочное печенье (фр.).

[Закрыть] разного печенья, ореховых хлебцев, коричных хрустиков. Сперва продавала свои изделия через местную булочную, затем прямо из дома, понемногу добавляя кое-что и еще: яйца, козий сыр, фруктовые наливки и вино. На выручку обзавелась свиньями, кроликами, еще прикупила коз. Я использовала старые рецепты матери в основном по памяти, но время от времени все же заглядывала в альбом.

Странные шутки играет с нами память. О кулинарном искусстве моей матери в Ле-Лавёз все уже будто позабыли. Кое-кто из стариков даже утверждал, что я, мол, совсем другое дело, что, мол, прежняя хозяйка была грубиянка и неряха. И дома-то у нее была вонища, и дети ходили вечно грязные, босые. Слава Богу, убралась эта семейка из здешних мест. Я усмехалась про себя, но молчала. А что бы я могла им сказать? Что мать полы натирала каждый день, заставляла нас дома ходить в войлочных шлепанцах, чтоб не попортить пол? Что у нее в ящиках за окнами цвело полно цветов? Что она и нас скребла, как свою лестницу, с той же неистовостью, фланелькой охаживала мордашки, растягивая глаза, как у китайчат, чуть не сдирая кожу до крови?

Тут она оставила по себе дурную память. Даже книжку как-то сочинили. Не книжку, правда, брошюрку в полсотни страниц с несколькими фотографиями – на одной памятник, на другой церковь Святого Бенедикта и крупным планом та самая злополучная западная стена. Нас троих лишь вскользь упоминают, даже имен не названо. Ну и слава Богу. Бледный снимок матери, крупно, волосы так туго стянуты на затылке, что глаза – прямо как у китайца; губы сердито, в ниточку, сжаты. Знакомая фотография отца, такая же в альбоме, в военной форме; он здесь до ужаса юный, винтовка небрежно висит на плече, улыбается.

И уже в самом конце книжки фотография, при взгляде на которую у меня перехватило в горле, как у рыбы, попавшейся на крючок. Четверо молодых парней в немецкой военной форме, трое стоят плечом к плечу, четвертый немного в сторонке, сам по себе, в руках саксофон. У тех тоже инструменты – труба, военный барабан, кларнет, – и хоть имен нет, я знаю их всех четверых. Военный ансамбль Ле-Лавёз образца 1942 года. Крайний справа Томас Лейбниц.

Не сразу я сообразила, откуда они раскопали столько подробностей. Где взяли фотокарточку матери. Я-то считала, что у нее фотографий вообще не было. Даже мне лишь однажды довелось увидеть одну, старую свадебную фотографию, на самом дне комода в спальне: парочка, одетая по-зимнему тепло, на ступеньках церкви Святого Бенедикта. Он в широкополой шляпе, она с распущенными волосами, в них цветок. Совсем непохожа на мать, улыбается натянуто, смущенно в объектив; мужчина рядом одной рукой бережно обнимает ее за плечи. Я поняла: если мать узнает, что я видала фотографию, мне несдобровать. И дрожащими руками, охваченная какой-то необъяснимой тревогой, сунула ее поскорей обратно.

На фото в книжке мать больше похожа на себя, на ту, какой, как мне кажется, я ее знала, хотя не знала никогда, – с каменным лицом, вот-вот готовую заорать. И тут, увидев на форзаце фотографию автора книги, я внезапно поняла, откуда что взялось. Лора Дессанж, журналистка, авторша кулинарных книг, короткие рыжие волосы, деланая улыбка. Жена Янника; невестка Кассиса. Бедный дуралей Кассис. Бедный, слепой Кассис, разомлевший от гордости за своего удачливого отпрыска. Осмелившийся погубить нас, и ради… ради чего? А может, он и в самом деле поверил в эти басни?

3.

Я хочу, чтоб вы поняли: для нас оккупация была совсем не то, что для тех, кто жил в малых и больших городах. Жизнь в Ле-Лавёз и сейчас едва ли поменялась с времен той войны. Глядите: небольшая россыпь улочек, некоторые по-прежнему не отличишь от грязных проселочных дорог, разбегаются от центрального перекрестка. В глубине – церковь, памятник на Place des Martyrs[19]19

Площадь Мучеников (фр.).

[Закрыть] с небольшим садиком и старым фонтаном позади, дальше на улице Мартэна и Жан-Мари Дюпрэ – почта, мясная лавка Пети, «Café de la Mauvaise Réputation»,[20]20

«Кафе с Дурной репутацией» (фр.).

[Закрыть] бар-табак с вертушкой из фотооткрыток военного мемориала и со старым Брассо в своей качалке на крыльце, напротив – похоронное бюро с цветочным магазинчиком (снедь и смерть – доходное дело в Ле-Лавёз), универмаг, которым по-прежнему заправляет семейство Трюриан. К счастью, правда, теперь – молодой парень, внук, он только недавно сюда приехал. Старый, выкрашенный желтой краской почтовый ящик.

Позади главной улицы течет Луара, плавная, бурая, точно змея, греющаяся на солнце, широкая, как поле; поверхность покрыта неровными лоскутами островов и песчаных отмелей, и туристам, проплывающим по реке мимо нас в Анже, она кажется гладкой, точно проезжая дорога. Мы, конечно, иного мнения. Островки все время в движении, как перекати-поле. То и дело подталкиваемые снизу темным течением, они то погружаются, то всплывают, как медлительные желтые киты, оставляя за собой небольшие водовороты, вполне безобидные для тех, кто в лодке, но смертельно опасные для пловцов, – под сглаженной поверхностью бродят безжалостные прибойные токи, затягивают беспечного на дно, душат незаметно, беззвучно. В Луаре по-прежнему водится рыба: линь, щука, угорь; вскормленные сточными водами и гнилью, скапливающейся в верхнем течении, они вымахивают до неимоверных размеров. Почти всякий день на реке видны лодки, но половину улова рыбаки выбрасывают.

У старого мола стоит сарайчик Поля Уриа, откуда он торгует наживкой и рыболовными снастями; оттуда рукой подать до места, где мы когда-то ловили рыбу, он, Кассис и я, и где на Жаннетт Годэн напала водяная змея. Старый пес Поля лежит у его ног с устрашающим видом, как и та бурая дворняга в те прежние годы, а сам он не сводит глаз с реки – забросил удочку, как будто надеется что-то поймать.

Интересно, помнит ли он. Иногда я замечаю, что он на меня смотрит – Поль один из постоянных моих клиентов, – и мне даже кажется, что узнал. Понятно, он постарел. Как мы все. Круглое, как луна, лицо почернело, помрачнело, пошло складками. Поникшие усы стали цвета жеваного табака. Изо рта торчит кончик сигареты. Говорит редко – он всегда был малоразговорчивый, – но посматривает; синий берет туго натянут на голову, глаза грустные, как у собаки. Он любит мои блинчики и мой сидр. Может, потому и молчит, ничего не скажет. Выяснять отношения он и тогда не любил.

4.

Только спустя четыре года после приезда я открыла свою crêperie.[21]21

Блинная (фр.).

[Закрыть] К тому моменту у меня поднабралось деньжат, появилась клиентура, меня приняли. Я наняла парня работать на ферме – не из здешних, из Курлэ, – и еще девушку Лиз в помощь по хозяйству. Начала с пяти столиков – нарочно задумала начать с маленького кафе, чтоб не слишком высовываться, – но скоро мое заведение выросло вдвое, да еще, если погода позволяла, перед кафе я устраивала terrasse.[22]22

Как правило, под тентом, открытое кафе у входа (фр.).

[Закрыть] Ничего особенного. Меню ограничивалось гречневыми блинчиками со всевозможными начинками, одним обязательным жарким и несколькими десертами. Причем с готовкой управлялась я сама, а Лиз обслуживала посетителей. Я назвала свое кафе «Сrêре Framboise»[23]23

«Малиновый блинчик» (фр.).

[Закрыть] по названию фирменного блюда – сладких блинчиков с малиновой coulis[24]24

Подливка (фр.).

[Закрыть] и моим домашним малиновым ликером – и в душе посмеивалась, представляя, что бы с ними всеми сделалось, если б узнали. Некоторые даже принялись величать мое заведение «Chez Framboise»,[25]25

«У Фрамбуаз» (фр.).

[Закрыть] и это меня веселило еще больше.

Тогда-то мужчины снова стали на меня поглядывать. Ну как же, по местным стандартам я теперь стала женщина обеспеченная. Да и в конце концов мне было тогда всего полсотни. К тому же и кулинарка, и хозяйка отменная. Некоторые даже, ей-ей, стали за мной приударять, одни – мужики подходящие, к примеру Жильбер Дюпрэ или Жан-Луи Лелассьян; правда, были и лодыри, как Рамбер Лекос, желавшие, чтоб их вкусно и бесплатно кормили до конца жизни. Был среди ухажеров и Поль, миляга Поль Уриа, молчун с желто-табачными усами. Это все, конечно, для меня полностью было исключено. Не такая я дура, чтоб клюнуть на их удочку. Слегка подзавело, правда, но я устояла без особых проблем. У меня было свое дело, ферма моей матери; и еще воспоминания. Муж мне при этом был бы ни к чему. Больше я не смогла бы скрывать свое настоящее имя, и даже если бы жители деревни и простили мне мое родство, они не простили бы пятилетнего обмана. Потому я всем отвечала отказом, кому вежливым, кому посмелее, так что женихи сперва меня посчитали безутешной вдовой, потом привередой, а после, годы спустя, слишком старой.

Я живу в Ле-Лавёз вот уж скоро десять лет. В последние пять я стала звать к себе погостить на время летних каникул Писташ с семейством. Смотрела, как вырастают внуки, как превращаются из смешных, большеглазых, нескладных карапузов в маленьких птах с ярким опереньем, как порхают в моем лугу и по моему саду на невидимых крылышках. Писташ – замечательная дочь. Моя тайная любимица Нуазетт больше пошла в меня: строптивая бестия, с такими же черными, как у меня, глазами, характер непокорный, взрывной. Я могла бы ее удержать, – наверно, достаточно было одного слова, улыбки, – но все-таки не удержала, может, из страха, что рядом с ней превращусь в собственную мать. Письма Нуазетт скупые и вежливые. Ее брак оказался неудачным. Работает официанткой в ночном кафе в Монреале. Денег от меня не принимает. Писташ такая, какой могла бы стать Ренетт: пухленькая, доверчивая, мягкая с детьми и готовая отчаянно их защищать, с мягкими каштановыми кудрями, с глазами зелеными, как орех, в честь которого названа. Благодаря ей и ее деткам во мне оживает лучшее, что осталось от детства.

С внуками я заново научилась быть матерью, пеку им блинчики и готовлю плотные, приправленные травами яблочные колбаски. Варю им варенье из инжира, зеленых помидоров, вишен и сливы-венгерки. Позволяю играть с маленькими проказливыми бурыми козочками, кормить их остатками пирогов и морковкой. Мы вместе кормим кур, гладим влажные носы наших пони, собираем кроликам щавель. Я показываю внукам реку, учу плавать к песчаным отмелям. С замирающим сердцем твержу о разных опасностях – о змеях, подводных корягах, водоворотах, зыбучем песке, – беру с них слово никогда, ни за что далеко не заплывать. Вожу их за реку в лес, показываю лучшие грибные места, рассказываю, как отличить ложную лисичку от съедобной, учу собирать кисловатую дикую чернику среди подлеска. Таким должно было быть детство моих дочерей. Вместо этого у них был Кот-д'Армор, там мы когда-то жили с Эрве, – открытые ветрам берега, сосновые леса и каменные, с шиферными крышами домики. Я старалась, клянусь, быть им хорошей матерью, но все время чувствовала, что чего-то мне не хватает. Теперь понимаю: не хватало этого дома, этой фермы, этих полей, этой сонной, отдающей затхлостью Луары у Ле-Лавёз. Вот чего хотела бы я для них. А со своими внуками я начала все с самого начала. Балуя их, я тешила себя.

Мне хочется думать, что и мать моя при такой возможности поступала бы так же. Представляю себе ее кроткой бабушкой и себя рядом и как я ей выговариваю: «Слушай, мать, ты ведь портишь мне детей!» – а она, упрямица, слушает и подмигивает, и теперь такое мне уже не кажется немыслимым, как раньше. Хотя, наверно, я придумываю: может, она и в самом деле была такой, какой я ее помню, – непроницаемой, угрюмой, и на меня поглядывала колюче, с тайной досадой.

Она никогда не видала своих внуков, даже не знала о их существовании. Я сказала Эрве, что мои родители умерли, а в подробности он никогда не вдавался. Отец его был рыбак, мать – маленькая, похожая на куропатку толстуха – торговала рыбой на рынке. Я натянула их всех на себя, как одолженное на время одеяло, понимая, что в один прекрасный день придется скинуть и мерзнуть снова. Хороший был мужик Эрве, спокойный, без острых углов, об него не порежешься. Я его любила, не жгуче, не отчаянно, как Томаса, но все-таки любила.

В 1975-м Эрве умер – его убило молнией, когда они с отцом отправились на лов угрей, – к моему горю пристал налет неизбежности, что-то сродни облегчению. Да, мне с мужем жилось неплохо. Но мое дело – моя жизнь – не остановилось вовсе. Через полтора года я вернулась в Ле-Лавёз с чувством, будто просыпаюсь после долгого тяжкого сна.

Вам может показаться странным, что я столько лет тянула, не заглядывала в альбом матери. Это было единственное, что досталось мне в наследство, – не считая перигёрского трюфеля, – да, лет пять я в него почти не заглядывала. Я, понятно, многие рецепты помнила наизусть, и заглядывать в них не было нужды, но все же. Я даже не была на оглашении завещания. Я даже не знаю, какого точно числа мать умерла, хотя точно скажу, где – в доме для престарелых в Витре, называется «La Gautraye», – от рака желудка. Она и похоронена там же, на местном кладбище; правда, я ездила туда всего однажды. Ее могила у самой дальней стены, рядом с мусорными контейнерами. Надпись «Мирабель ДАРТИЖАН» и даты. С легким изумлением я отметила, что мать врала нам насчет своих лет.