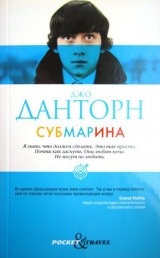

Текст книги "Субмарина"

Автор книги: Джо Данторн

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)

Деликт

На собрании мистер Чекер провозгласил, что это лучшие годы нашей жизни. Якобы наши самые яркие воспоминания формируются именно в школе.

В конце собрания он показал нам вырезку из «Ивнинг пост». И пояснил:

– Бигль, собака Зоуи Прис, получил звание лучшего на «Крафтсе» [3]3

Крупнейшая выставка собак в мире. – Примеч. пер.

[Закрыть], победив восемь тысяч конкурентов. – Мистер Чекер заставил Зоуи встать, пока мы хлопали, поздравляли ее и смеялись.

Зоуи не самая жирная девчонка в школе; Мартина Фриман куда толще. Если обозвать Мартину жиртресткой, она прижмет вас к стене и схватит за яйца. Но в этом сезоне самой жирной провозгласили Зоуи. Когда ее называют жиртресткой, она убегает и пишет об этом в своем дневнике. У нее короткие темные волосы и идеальная кожа цвета парного молока. А губы всегда влажные.

Лучший способ издеваться над людьми – ударить по самому больному. Мой друг Чипс как раз любит так поиздеваться.

Общеизвестный факт: последний учебный день всегда праздничный, даже если это конец четверти; в этот день отменяются все правила. Тропинка к пруду на школьном дворе идет через рощицу больных дервьев, заросли крапивы и кладбище сдутых футбольных мячей. Чипс имитирует важную походку собачьего инструктора, ведя Зоуи за собой. Вместо собачьих лакомств он бросает на землю карандаши из ее пенала.

– Хорошая девочка, – хвалит ее Чипс, швыряя через голову маркер. Ему уже удалось хорошо выдрессировать ее.

У него выпуклый, ребристый череп с отчетливыми контурами.

В хвосте иду я, Джордана и Эбби. Мы глазеем на зад Зоуи, когда та наклоняется, чтобы поднять карандаши. На ней брюки.

– Вперед, – подбадривает Чипс и бросает ластик, который отскакивает от земли и оказывается вне пределов досягаемости.

– Хватит! – кричит Зоуи. Жертвам всегда не хватает воображения. На вымощенную камнем дорожку падает транспортир. Рубашка у Зоуи стала прозрачной от пота, и через ткань видна обложка ее дневника.

– Ну все уже, жиртрестка, почти пришли. – Чипс вытряхивает из пенала набор цветных карандашей.

Мы оказываемся у маленького вонючего пруда, заросшего зеленой ряской. Утонувший теннисный мяч, затянутый водорослями, но по-прежнему флюоресцентно-зеленый, сияет под водой, как сгусток слизи. Кромка пруда выложена булыжником; по обеим сторонам разрослись высокие кусты ежевики, так что вдоль бережка уже не прогуляешься. Чипс встает с краю, чуть приоткрыв рот; у него ярко-красный язык. На верхней губе – маленький темный шрам, похожий на почти зажившую царапину. Левой рукой Зоуи прижимает спасенные карандаши к груди, правой – тянется вперед, к Чипсу, который машет пеналом над водой.

– Отдай! – кричит она.

– Хорошая собачка. Перекувыркнись!

Когда дразнишь кого-то, главное – проявлять солидарность. Не знаю, кто первый из нас кладет руку на спину Зоуи – это мог быть кто угодно, – но как только это делает один человек, остальные тут же следуют его примеру. Золотое правило забияк.

Я чувствую ребристый край лямки ее лифчика и тепло, исходящее от кожи, и моя ладонь, – наши ладони – толкают Зоуи. Она падает, но не как обычно падают в воду, пузом вниз, а вытянув одну ногу, точно хочет оттолкнуться от ряски. Потом кроссовка на ее правой ноге упирается в дно пруда, глубина которого всего двадцать сантиметров. На секунду мне кажется, что она так и зависнет, балансируя на одной ноге, – толстозадая балерина. Но она поскальзывается и падает на попу в мелкую жижу. Линейка, ластик, ручки и карандаши плывут и густой трясине. Мы все горды собой. Когда Зоуи начинает плакать, с измазанной зеленой жижей рубашкой, а ее карандашики медленно идут ко дну, мы понимаем, что это и есть одно из тех ярких воспоминаний детства, о которых толковал мистер Чекер на утреннем собрании.

Автаркия

Мама стоит у калитки и говорит с водителем через приспущенное боковое стекло. Объясняет – по-итальянски – почему плохо говорит на итальянском языке. С улыбкой сообщает окну, что из «Галлеса» [4]4

Уэльс по-итальянски. – Примеч. пер.

[Закрыть]. Мама обожает, когда у нее интересуются, как проехать туда-то и туда-то.

– Наверное, подумали, что я местная, – вздыхает она и возвращается за каменный столик. Легкий загар подчеркивает маленькие морщинки вокруг глаз и рта. Мы с родителями в окрестностях Барга в Тоскани, на арендованной вилле. Сидим на улице, в патио, выложенном терракотовой плиткой, и смотрим на речку и высохший виноградник в раскинувшейся внизу долине. В Италии тепло, но не слишком. Родители любят ездить в туристические места в несезон. Так им кажется, что они не такие, как все.

В машине по дороге в аэропорт Хитроу они разговорились из-за денег. Мои родители не спорят, а только разговаривают. Меня это доводит просто до белого каления.

Они обсуждали, сколько денег перевести в дорожные чеки. Дорожные чеки – это такой способ сообщить всему миру, что ты заранее ожидаешь ограбления в путешествии. Все равно что перейти на другую сторону улицы, завидев взрослых мальчишек, попыхивающих у газетного киоска.

Они так и не пришли к общему мнению насчет цен в Тоскани. Папе там все казалось дорого, маме – не очень. Дебаты возобновились сегодня в мясной лавке, отец заявил, что баранина дороговата; мама возразила, мол, совершенно нормальная цена. Как бы то ни было, завтра мой пятнадцатый день рождения, поэтому мы едим то, что я люблю: свеклу, йогурт, картофельное пюре с тертым сыром и бараньи отбивные, сколько бы они ни стоили. С кровью.

Я слушаю, как они обсуждают своих друзей и коллег по работе. Пытаюсь дать им понять, что мне скучно, поворачивая голову с нарочитым вниманием от одного к другому, точно мы на заседании в верховном суде. Для большинства коллег у них есть прозвища: Гном, Королева Анна, Свинтус. Свинтус – это мамин начальник.

– Свинтус женится.

– Я думал, уже есть миссис Свинтус…

– Нет, у него было много кандидаток…

– Поросяток.

– Поросяток. Именно. Но на этот раз все серьезно.

– Почему ты так уверена?

– Он сам объявил в конце совещания экзаменационной комиссии.

– Значит, не шуточки?

– Видимо, нет.

– Не хочет поступать с ней по-свински.

– Ллойд, прекрати.

Меня нелегко разозлить. Чтобы разозлиться нужно подзуживать себя, как гончую, бегущую вторым номером. Отец пытается выковырять кусок бараньего жира из отверстия между передними зубами. У нею не получается, и он пытается подцепить его большим и указательным пальцем, сложив их на манер пинцета и помогая языком. Вид его желтых зубов довершает дело: я с воем срываюсь, как собака с цепи:

– Может, поговорим обо мне? – Отец промокает уголки рта носовым платком. Носовой платок – это что-то среднее между бумажной салфеткой и тряпкой. У отца их восемь штук. – Вы только и говорите, что о работе. А как же я? Неужели я вам не интересен? – спрашиваю я.

– Конечно, Оливер. Ну, расскажи нам что-нибудь.

Я гоняю по тарелке ломтики свеклы, и лужица с йогуртом окрашивается в розовый цвет. Мне нравится, что от свеклы моча становится розовато-красной; можно притвориться, что у тебя внутреннее кровотечение.

– Не так все просто – нельзя просто попросить меня что-нибудь рассказать, а потом сделать вид, что вам интересно. Это не очередное совещание, где я – всего лишь еще один пункт списка!

Я говорю очень воодушевленно. Папа делает вид, что записывает что-то на платке.

– Мой сын – не просто еще один пункт списка, – провозглашает он, делая намеренную паузу, и смотрит на меня в ожидании реакции. Он надеется разрядить, обстановку шутками. Гончая внутри меня смеется и задерживает бег. – Если честно, Оливер, я думаю о тебе скорее как о пермакультурном хозяйстве, – продолжает он, используя слово, которого я не знаю. Отец видит мое замешательство. – Пермакультурное хозяйство – это очень деликатная маломасштабная форма самодостаточного сельского хозяйства. Культуры сажают рядом таким образом, чтобы питательные вещества, извлекаемые одним растением из почвы, компенсировались другим. Это как птичка, которая чистит гиппопотаму зубы и одновременно добывает еду: нужен аккуратный баланс раздражителей…

Я смотрю на маму. Та глядит на папу с обычным выражением – смесь отвращения и любви. Так же она смотрит на меня, когда я ковыряю в ухе и потом использую ушную серу в качестве блеска для губ. Я верю в многократное использование всего. Снова поворачиваюсь к папе.

– Я не деликатный, – говорю я. – А вы двое – никакие не раздражители!

– Значит, мы не выполняем определенное твое требование, – с набитым ртом отвечает отец. И смотрит на меня. В бороде у него йогурт.

– Да нет же. Вам просто все равно. – Я ударяю кулаком об стол, но без толку. Стол-то каменный.

Оставив обед недоеденным, я ухожу и спускаюсь по крутому склону в долину. Спутанные виноградные лозы задеревенели, как паучьи лапки, зажатые между страниц тетради. Я пробираюсь сквозь крапиву к берегу реки. Вчера я начал строить дамбу через реку.

Мне очень досадно, что не удается растормошить отдыхающих родителей. Они попивают эспрессо на балкончике и не видят меня за тремя большими соснами, заслоняющими реку. Я на корячках таскаю самые большие камни в центр реки. С каждым вплеском моя запруду простирается все дальше к противоположному берегу.

Помню, родители водили меня на выставку в Национальный ботанический сад Уэльса: картины были расставлены вокруг прудиков, ручьев и прочих водоемов. Выставка называлась «Отхождение»; как я потом узнал, этим же термином называют слизистую пробку, выходящую на ранней стадии родов.

Воображаю себя объектом современного искусства: вот я в утробе. Отходят воды, выплескиваясь на неровные булыжники. Солнце розовато сияет сквозь веки и амниотическую жидкость. Я – глупый комок, вылезающий ногами вперед, словно скатываясь с водной горки. Меня хватают щипцами за пальцы ног. Воды становятся мутными, ног не видно за клубами ила. Я должен плакать; думаю о грустном; представляю, что родители умерли. На истории нам показывали фото концлагеря в Бельзене. Трупы лежали под деревьями. Ими, как яблоками, упавшими с веток, был усеян весь лес. Лица и верхняя часть тел были закрыты одеялами – это мог бы быть кто угодно. Я принимаюсь часто моргать, но глаза остаются сухими.

Самая старая фотография, где мои родители изображены вместе, черно-белая. И не потому, что тогда не было цветной пленки, – они сами так захотели. Уголки снимка закруглены, как у игральной карты. Родители; устроили пикник под деревьями, это было где-то в конце семидесятых. Я представляю, как они установили таймер на фотоаппарате, легли на траву и накрылись одеялом. Они не спят, а умерли.

Моя любимая фотография родителей – цветная. Ее сделали, когда мне исполнилось семь лет, на заднем дворе. Папа – вечный шутник – делает вид, что сейчас опрокинет тарелку с клубничным желе и кусочками клубники маме на голову. Мама сидит на складном стуле, а папа стоит за ее спиной и держит тарелку, слегка накренив ее. Наша няня из Европы Хильда, я и еще четверо моих друзей расселись вокруг них на траве. Все улыбаются, смотрят на папу и надеются, что его рука соскользнет.

У папы на лице притворное беспокойство: губы трубочкой, точно он говорит «ой!». А вот мама по-настоящему напугана: это ее «боевое» лицо. Она кажется такой уродливой. Ее руки на снимке получились нечетко, ведь она взмахнула ими, чтобы уберечь свою красивую прическу. У нее такой вид, будто она только что поняла, спустя многие годы, что ее муж ненавидит ее и, хуже всего, специально подождал дня рождения их сына, чтобы сообщить об этом всем.

Вниз по реке берег превращается в отмель девственной блестящей грязи, гладкой, как китовая кожа. Я иду вниз по течению, с каждым шагом глубже увязая в глине. Ноги хлюпают и хрюкают; грязь приобретает консистенцию желе с кусочками клубники. Я останавливаюсь и позволяю себе увязнуть. Сразу возникают мысли о кусающих и жалящих тварях.

Сегодня утром в одной из папиных тапок обнаружился скорпион. Отец в спешке напялил тапки, не оставив животному ни малейшего шанса. Он вытряхнул его на плиточный пол; скорпион приземлился на спину, распластав обмякшие клешни. Хвост и жало остались целы. Я ткнул его прутиком – ничего. Мой отдыхающий папа приложил скорпиона к уху как серьгу и, на манер Бетти Буп из мультика, кокетливо послал мне воздушный поцелуй.

Я увяз в грязи по колено. Там, где в глине образовались глубокие отпечатки, я вижу копошащихся крошечных червячков, совсем еще личинок. Решаю переставить правую ногу, и левая увязает глубже, по самое бедро, кожа на котором белая как бумага. Замираю словно статуя и делаю глубокий вдох. Я стою в самом центре грязевой кучи, похожей на спину гиппопотама. Рыщу в карманах: один английский фунт и, к моему удивлению, теннисный мяч. Кладу оба предмета в грязь рядом с собой. Ни один не тонет.

Этому я научился из американских сериалов.

В стрессовой ситуации я очень медленно закрываю и открываю глаза. Я в том же месте, проблема никуда не делась, но что-то все же меняется. И когда выхода вроде бы нет, возникает план. Когда, кажется, нет слов, они находятся…

Моим родителям очень важно знать, что иногда я подвергаю себя опасности. Это заставляет их почувствовать, что они живут полной жизнью, что им повезло. Папа на отдыхе – самый подходящий человек, чтобы позвать на помощь. Вилла стоит ровно на полпути к вершине холма. Я зову таким голосом, будто хочу показать ему что-то захватывающее:

– Папа! Отец! Ллойд! – копирую мамин голос. – Па! Пап! – хриплю я, и от этого увязаю сильнее. Грязь просачивается под шорты. – Помогите!

Слышу, как кто-то спускается с холма, – это отец. Когда он бежит, то издает характерные кашляющие звуки. Они становятся все громче. У отца больная спина. Когда-нибудь и я буду кряхтеть при малейшей физической нагрузке.

Папин голый торс появляется над зарослями ежевики и крапивы. Вместо того, чтобы обойти и сделать крюк, он ломится прямо через кусты и притворяется, что ему не больно. Из одежды на нем одни только вельветовые шорты и коричневые кожаные сандалии. Вокруг каждого соска у него растет по меньшей мере дюжина черных волосков.

У папы испуганный вид. Он любит меня. Ничего не может с собой поделать. Он ничего не говорит, не смотрит на теннисный мяч и однофунтовую монету и даже не вступает со мной в визуальный контакт. Его занимает лишь одно: не дать оборваться моей жизни. Поискав, но не обнаружив ветку – герои всегда проявляют инициативу, – он подбирается к краю отмели и останавливается там, где сквозь глину пробивается травка. Он наклоняется вперед; глина под его ногами проминается, как собачьи какашки.

– Нннгх, – кряхтит он, восстанавливая равновесие.

Да, в такие моменты на ум приходят одни согласные.

В моей голове играет инструментальная гитарная музыка, которая звучала в конце пятничной серии «Соседей», закончившейся на самом интересном месте. Доживу ли я до своего пятнадцатилетия?

Согнув колени, папа протягивает мне одну руку. Его руки загорели и стали цвета крем-брюле. Наверное, сейчас неподходящий момент, чтобы сообщить, как согревающе приятна глина в моих шортах. Я протягиваю папе обе руки, но от этого движения увязаю лишь глубже и отодвигаюсь назад. Отец смотрит вправо, влево и, наконец, вверх.

Я единственный человек из всех знакомых мне, у кого пупок не определился, быть ему выпуклым или впуклым. Сейчас этот пупок исчезает в вязкой массе.

Там, где мы разворотили грязь, возникли мазки оранжевой глины – как пятна краски.

Отец отступает к одной из сосен, ставит ногу в ее развилку и карабкается по одной из веток, используя в качестве опоры торчащий толстый сук. Я поражен, как ловко он взбирается. Когда он поднимается выше, я обращаю внимание, что у него почти совсем нет волос в подмышках.

Видимо, он собирается согнуть ветку, чтобы я смог дотянуться до нее, после чего меня как катапультой подбросит в воздух над долиной. Это будет похоже на первую порцию стрел, выпущенную в начале битвы. Я приземлюсь на сетку безопасности в патио, сооруженную мамой из веревок для просушки белья и простыней, и отскочу прямо на свое место за столом.

Грязевая ванна мне уже по ребра.

То, что происходит дальше, очень разочаровывает меня. Отец забирается на дерево совсем высоко, так, что его уже не видно за ветками. Я слышу, как шлепают о сучья его сандалии. Интересно, мама уже позвонила в спасательную службу? Не каждый день выпадает шанс использовать словосочетание «спасательный вертолет» на итальянском. Наконец раздается глухой треск и папин вздох, и с дерева падает длинная толстая ветка.

Спасение моей жизни происходит быстрее, чем я рассчитывал. Я хватаюсь за конец слегка подгнившей ветки; папа держится за другой. Мы тянем-потянем, потом раздается такой звук, будто сосиску вытаскивают из картофельного пюре, – и папа освобождает меня. Ползу на животе к берегу. Ноги в темной грязи цвета булочки с корицей. Я воняю как протухшая еда из холодильника.

– Есть хочется, – сообщаю я.

– Твой обед еще не остыл.

Папа достает из кармана один из своих восьми платков и промокает угол моего глаза. Мы возвращаемся на виллу через пересохший виноградник. Солнце еще высоко; я чувствую, как у меня немеют ноги. Папа не говорит, чтобы в будущем я был осторожнее. Наверное, он рад, что я вообще жив.

Родители пьют кофе и смотрят, как я доедаю обед. Завтра мне исполнится пятнадцать. Засохшая грязь потрескалась и отваливается от меня кусками. Они похожи на осколки драгоценной вазы.

Вуду

Чипс – типичная школьная шпана; он ведет нас на велосипедную стоянку. Вообще-то, она больше похожа на автобусную остановку: здесь только один велик, переднее колесо которого украли, а заднее испинали.

Чипс, Джордана, Эбби и я встаем в кружок (а может, в квадрат). Чипс бросает на землю дневник Зоуи и топчет его ногой. Замочек не поддается.

Чипс украл дневник на спаренном уроке музыки. Мистер Андел, наш учитель, когда-то был знаменитым: оперным басом. У него абсолютный слух. У папы даже есть диск с его именем на вкладыше: Иен Андел. Папа жалеет, что карьера Иена не сложилась.

Мистер Андел был в чулане завхоза, а Зоуи слушала плеер; Чипс тем временем рылся в ее портфеле, закатав один рукав.

У дневника Зоуи оказалась фиолетовая обложка из мягкого фетра и золоченый замочек. Как сигнал для ее врагов: прочтите этот дневник, и вы сделаете мне очень больно.

Чипс снова топчет замок. На этот раз он ломается. Подняв дневник, он листает его и ищет свое имя. Переворачивая страницы, он вырывает их; у наших ног образуется маленькая кучка.

Подхватываю один листик на лету:

Воскресенье. 4+

Показала маме шишки под мышками. Она говорит, что у людей под мышками есть железы, но я еще слишком мала, чтобы заболеть воспалением желез. А у моего двоюродного брата Льюиса оно было, когда он целый месяц не вставал с кровати и не ходил в школу. Теперь мама каждый день проверяет мои подмышки.

Получила имейл от Д. Говорит, что не дождется, когда летом увидит меня в Вест-Гламорган. И считает, что я должна пробоваться на роль Эсмеральды. А я ему сказала, что меня никто не возьмет, потому что я толстая.

Кажется, папе уже надоело поддаваться мне в бадминтон на этой неделе. После игры мы пошли в кафе-мороженое, и он разрешил мне съесть шоколадное с шоколадом.

Ездили к бабушке. Она такая странная без волос, но носить берет, которые ей мама купила, отказывается.

Мы все читаем разные страницы, выкрикивая вслух самую важную информацию: как упражнение «Вы внимательно читали?».

– «Я хочу умереть», – цитирует Эбби. У нее на шее видна граница между тональным кремом и настоящей кожей.

«Ненавижу свою жизнь», – говорит Джордана.

Я подхватываю второй листок.

Вторник. 3-

В школе был ужасный день, вот только по дороге домой нашла пять фунтов. На уроке актерского мастерства делали упражнение на доверие, когда четверо человек встают в круг, а ты должна закрыть глаза и упасть. Когда я падала, Гарет сказал: «Бджжж», а Джемма закричала: «Берегись!» Меня не уронили, хоть я и не надеялась.

На контрольной по математике у миссис Гриффитс была второй из лучших. Тем, кто получил высшие баллы, она раздала контрольные в первую очередь. Лучше всех написала Татьяна Рапацику. А хуже всех – Элиот. Говорят, его отец сбежал с подружкой его старшей сестры. А ей всего восемнадцать. Мама считает, что это отвратительно.

Сегодня пришло письмо от Д. Он вложил в конверт фигурку лего с четырьмя сменными головами и сказал, что ее можно использовать как куклу вуду, представляя на ее месте кого угодно.

– Ага, – Чипс наконец нашел место в дневнике, где появляется он. Он зачитывает писклявым голосом, неубедительно подражая Зоуи: «Джин, которая работает в столовой, меня понимает. Говорит, что я очень зрелая девочка для своего возраста. И что у нее всю жизнь не было талии, и, можно подумать, ей это навредило. Дети могут быть жестоки, говорит она. Я ей призналась, что чуть не разревелась, когда Чипс сказал на географии: „Вот кто накладывает на тарелку целые горы“». – Чипс поднимает голову. – А я и забыл, что говорил это. Он подвешивает дневник за обложку. – Кажется, пора развести костер, – предлагает он, но у Джорданы эта мысль возникла раньше.

Я чувствую запах бензина, вижу огонь. Чипс ждет, пока пламя разгорится, и бросает дневник на землю. Джордана расчесывает руку до красноты.

Наверное, Зоуи думала, что ей станет легче, если она запишет в дневник все те обидные вещи, которые мы ей говорили. Что это напомнит ей о стыде, испытанном в прошлом – как когда выдавливаешь прыщ и не утруждаешь себя вытереть гной с зеркала.

Мы смотрим на догорающий дневник.

– Не вините себя, – говорит Чипс. – Зоуи же лучше: она ничего не вспомнит.

Все покидают место преступления, кроме нас с Джорданой. Мы наблюдаем за кремацией; когда пламя добирается до фетра, то становится зеленым. Дым попадает Джордане в глаза; она смотрит вверх и моргает. Все в ней напоминает мне огонь: у нее на шее раздражение, как ожог, а в качестве протеста она подпалила кончик своего голубого школьного галстука.

Я замечаю, что замочек дневника загорелся. Видимо, он из пластика, а не из золота.