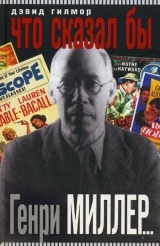

Текст книги "Что сказал бы Генри Миллер..."

Автор книги: Дэвид Гилмор

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)

Джеси как-то странно моргнул и сел прямо.

– Ну… небольшие бюджеты..?

– Да.

– Съемка ручной кинокамерой..?

– Да.

– Фильмы вышли из студий на улицы?

– Можешь назвать мне имена трех режиссеров «новой волны»? – попросил я.

– Трюффо, Годар и Эрик Ромер. (Теперь он неплохо в этом разбирался.)

– Как будет «новая волна» по-французски?

– Nouvelle vague.

– Какая сцена тебе больше всего нравится в «Птицах» Хичкока?

– Эпизод, когда сначала видишь за плечом того парня пустое дерево, а в следующий раз оно облеплено птицами.

– Чем хороша именно эта сцена?

– Тем, что дает зрителю понять, что должно случиться что-то страшное.

– Как это называется?

– Тревожное беспокойство, – ответил он. – Как и в «Дурной славе» Хичкока, где тот строит дополнительный лестничный пролет.

Ответы отскакивали от языка Джеси, причем та легкость, с которой он отвечал на вопросы, ему явно льстила. В какой-то момент у меня возникло такое ощущение, будто ему представлялось, что наш разговор слышит Хлоя, незримо присутствующая в комнате третьей.

– Кто был любимым оператором Бергмана?

– Это совсем просто – Свен Нюквист.

– Какой фильм Вуди Аллена снимал Нюквист?

– Вообще-то он снял два его фильма – «Преступления и проступки» и «Другая женщина».

– Каким, по мнению Ховарда Хоукса, должен быть хороший фильм?

– Для этого надо, чтобы в нем было три хороших сцены и не было плохих.

– В «Гражданине Кейне» человек рассказывает о чем-то, что он видел в нью-йоркских доках пятьдесят лет назад. Что он там видел?

– Женщину с зонтиком.

– Последний вопрос. Ответишь правильно – тебя ждет еще один ужин в ресторане. Назови трех режиссеров движения «Новый Голливуд».

Джеси поднял указательный палец.

– Фрэнсис Коппола (пауза), Мартин Скорсезе (продолжительная пауза), Брайан Де Пальма.

Спустя некоторое время я посмотрел на сына и спросил его:

– Теперь ты понимаешь, что я имею в виду?

В тот вечер в воздухе нашего дома, наверное, витало что-то особенное, потому что позже Джеси вставил в мой компьютер свой диск.

– Это круто, – сказал он в качестве вступления.

Звучала песня, которую сын написал в одну из тех ночей на севере, когда от порывов ветра дребезжали оконные стекла, когда Хлоя уже ушла от него, и он знал, что она никогда не вернется. Песня начиналась звуками скрипки – одна и та же музыкальная фраза повторялась снова и снова, постепенно обретая ритм, к ней присоединялись бас-гитара и ударные, а вслед за инструментами звучал голос.

Я знаю, большинство родителей считают, что их дети гениальны, даже если те вполне заурядны (мы клеим на холодильники их рисунки, будто это шедевры Пикассо), но эту песню, которую Джеси назвал «Ангелы», я слушал совсем недавно, когда история с Хлоей уже превратилась в смутное воспоминание. Поэтому я с полным основанием могу сказать следующее: в этом послании к неверной молодой женщине есть что-то удивительное – мне слышится в нем искренность чувств, которые должен испытывать кто-то другой, но никак не тот мальчик, который сидел тогда со мной на кушетке, шевеля губами в такт словам.

Но особенно меня поразило то, как изменились стихи Джеси. Обвинения чередовались в них с мольбами. Они были жесткими, они были грубыми, они рвали душу на части, как будто их автор выворачивал себя наизнанку как австралийская рыба-огурец. Но вместе с тем впервые они были подлинными; не было в них больше слезливой трухи о том, как детство его проходило в трущобах, о корпоративной алчности, о том, как в детстве на заднем дворе он торил свой путь сквозь иглы и презервативы. Песня «Ангелы» была подлинным криком души – как будто кто-то содрал с себя кусок кожи и записал раздавшийся при этом крик.

Слушая эту песню, я понял – скорее с некоторым облегчением, чем с сожалением, – что мой сын талантливее меня. Причем талант его был естественным. И агония, в которой он бился после расставания с Хлоей, помогла ему раскрыть этот дар. Она вытопила из его стихов детский жирок.

Когда смолк сначала записанный на диске голос, а потом сошли на нет заунывные звуки скрипки (звучавшей как двуручная пила, которой пилят бревно), Джеси спросил меня:

– Ну, как?

Ответил я неспешно, раздумчиво, так, чтобы сын смог лучше осознать мои слова.

– Мне кажется, у тебя есть талант, и грех было бы таить его от людей.

Он вскочил на ноги точно так же, как тогда, когда я ему сказал, что он может бросить школу.

– Значит, не так уж это и плохо? – возбужденно проговорил Джеси.

А я подумал: Господи, может быть, это и есть тот путь, который уведет его подальше от Хлои?

В тот вечер я поздно вернулся домой. Свет на крыльце не горел. Я в потемках поднимался по ступеням, пока чуть не наткнулся на Джеси.

– Боже мой, – вырвалось у меня, – как же ты меня напугал!

Позади сына, в окне ярко освещенной кухни, я заметил хлопотавшую по хозяйству Тину и поспешил к ней.

Обычно Джеси, которому не терпелось поговорить, шел за мной в дом, болтая без умолку. Иногда он даже вставал около туалета и говорил со мной через дверь. Я рассказал о накопившихся за день хороших новостях жене (здесь мне работу обещали, там работу обещали – все вертелось исключительно вокруг работы) и вышел на крыльцо. Включив свет, я увидел, что Джеси повернул ко мне голову – на лице его мелькнула невеселая улыбка.

Я тихо сел с ним рядом.

– Помнишь, чего я больше всего боялся? – спросил он.

– Да.

– Именно это и случилось.

Ему позвонил приятель и рассказал обо всем по телефону.

– Ты в этом уверен?

– Да.

– Откуда ты знаешь, что это случилось с Морганом?

– Он сам рассказал обо всем моему приятелю.

– Который выболтал это тебе?

– Да.

– Господи, зачем же он это сделал?

– Потому что она все еще ему нравится.

– Да нет, я спросил, зачем твой приятель рассказал об этом тебе?

– Потому что он – мой друг.

Китаянка из дома на другой стороне улицы вышла с половой щеткой на крыльцо и стала энергично мести ступени. Я не осмеливался взглянуть сыну в глаза.

– Мне кажется, она сделала непоправимую ошибку, – беспомощно проговорил я.

Маленькая китаянка как птичка кивала своей маленькой головой в такт движениям щетки.

– Теперь я никогда с ней больше не буду иметь дело, – сказал Джеси. – Никогда.

Он встал со стула и спустился вниз по ступенькам крыльца. Я вдруг обратил внимание на его уши – они были красными, как будто он некоторое время сидел на стуле, подавшись вперед, и тер их руками. Что-то странное было в его ушах и в том, как он уходил, как будто идти ему было некуда, как будто все задачи, все человеческие действия за исключением тех, которые были связаны с ней, не имели смысла, как пустая автомобильная стоянка, простирающаяся до самого горизонта. У меня защемило сердце, и я готов уже был пойти вслед за ним.

Я собирался показать сыну фильм Жана-Пьера Мельвиля «Шпик», но вместо него Джеси захотел посмотреть «Чунгкингский экспресс». Он принес диск из своей комнаты наверху.

– Ты не возражаешь? – спросил он. – Мне бы хотелось посмотреть что-то из того, что мы смотрели с тобой до Хлои. – Но когда посреди фильма из динамиков вырвались звуки «Калифорнийской мечты», под которые в квартире кружилась в танце худенькая как тростиночка девчушка, Джеси выключил телевизор. – Нет, ничего не получается, – сказал он. – Я думал, это меня как-то подбодрит.

– Как это можно было бы сделать? Как ты считаешь?

– Знаешь, я ведь смог пережить расставание с Ребеккой. А теперь переживу и разлуку с Хлоей.

– Да?

– Но я не могу к этому возвращаться. Мне уже трудно вспомнить, на что была похожа моя любовь к Ребекке. А когда пытаюсь, все время думаю только о Хлое. Все получается как-то слишком романтично. У меня даже руки начинают потеть.

На следующую ночь Джеси не пришел домой. Вместо этого он оставил на автоответчике довольно натянутое, какое-то формальное сообщение о том, что будет ночевать в «студии». Я там никогда не был, но знал, что помещение было таким маленьким, что «кошке негде повернуться». Мне было совершенно непонятно, как Джеси собирался там спать. И кроме того, мне совсем не понравился его тон, в нем звучала совершенно несвойственная сыну серьезность. Он говорил это как парень, признающийся в краже автомобиля.

В ту ночь я спал неспокойно. Примерно около восьми утра, будучи все еще на взводе, я наговорил сообщение на сотовый телефон Джеси, выразив надежду, что у сына все в порядке, и попросил позвонить отцу, когда выдастся свободная минутка. Еще добавил, сам не знаю почему, что понимаю, как муторно на душе у него, но никакие наркотики – особенно кокаин – ему не помогут. Наоборот, они его могут довести до больницы. Или даже до смерти.

– Это уже не шутки, – сказал я в трубку, вышагивая из угла в угол по пустой гостиной и поглядывая на залитое солнцем крыльцо. – Здесь слезами горю не поможешь. – Эти сентенции звучали напыщенно и неубедительно, но, положив трубку, я почувствовал себя спокойнее: худо-бедно, но я сказал сыну, наконец, что хотел.

Джеси перезвонил через двадцать минут. Странно, что он звонил так рано. Но, тем не менее, так оно и было. Голос его звучал утробно, Джеси аккуратно подбирал слова, как будто кто-то держал его на мушке или внимательно следил за тем, что он мне говорит.

– У тебя все в порядке? – с тревогой спросил я.

– Да, да, все нормально.

– Ты говоришь как-то странно.

Услышав это мое замечание, он раздраженно фыркнул.

– Да, я сейчас не в самом лучшем состоянии.

– Знаю, Джеси, – сказал я и после паузы добавил: – Ну что ж, увидимся вечером.

– Может быть, мы будем репетировать, – сообщил он.

– Да, конечно, но потом нам хотелось бы с тобой встретиться, мне и Тине, выпить по бокалу вина.

– Я сделаю, что смогу, – сказал Джеси.

Сделаю, что смогу. (Я ведь не прошу тебя добровольно сдать донорскую кровь, сынок.)

Мне совсем не хотелось его оттолкнуть, он и так был уже далеко, очень далеко, на привязке, которая неведомым образом совсем истончилась. Стала такой тонкой, что ее ничего не стоило оборвать совсем. Я с ним попрощался.

День был на удивление хорош, солнце просто слепило, деревья стояли голые, по небу легко скользили облака. День выдался просто нереальный.

Сразу после полудня телефон зазвонил снова. Голос Джеси звучал вяло, глухо, без всяких интонаций.

– Прости, что я тебе соврал, – сказал он. Пауза. – Я принимал прошлой ночью наркотики. Сейчас я в больнице. Я сначала думал, что у меня стало плохо с сердцем, потом отнялась левая рука, и я вызвал «скорую».

– Только этого еще не хватало! – еле выдавил я из себя.

– Прости меня, пап.

– Где ты сейчас?

Джеси назвал больницу.

– Где это, черт возьми?

Я понял, что он прикрыл трубку рукой. Через некоторое время Джеси назвал мне адрес.

– Ты там где, в приемной? – спросил я.

– Нет. Я здесь с медсестрами. В кровати.

– Лежи там и жди меня.

Пока я одевался, позвонила его мать. У нее неподалеку была репетиция, и она хотела зайти к нам перекусить.

Я взял машину Тины, подобрал по дороге Мэгги, и в тот яркий солнечный день мы поехали в больницу. Доехав, запарковались, прошли мили три по бесконечным коридорам, поговорили с кем-то в приемном покое, прошли через массу автоматических дверей, разъезжающихся в разные стороны, мимо шутивших медсестер, мимо фельдшеров в голубых одеждах и дежурных врачей, повернули налево, потом направо к кровати номер 24. На ней лежал он. Бледный как смерть. Глаза его походили на мрамор, губы потемнели и потрескались. Под ногтями скопилась грязь. Над его головой негромко попискивал кардиомонитор.

Мать Джеси нежно поцеловала его в лоб. Я бросил на него прохладный взгляд, потом посмотрел на монитор и спросил:

– Что говорят врачи? – Коснуться сына я не мог.

– Они сказали, что сердце бьется быстро, но проблема не в нем.

– Тебе сказали, что сердечного приступа не было?

– Они так не думают.

– Они так не думают или они это знают?

Мэгги взглянула на меня осуждающе. Я тронул его за ногу и сказал:

– Это хорошо, что ты вызвал неотложку. – И чуть было не добавил: «Надеюсь, платить мне за это не придется» – но вовремя спохватился.

И тут Джеси заплакал. Он смотрел вверх – в белый потолок, а по щекам его катились слезы.

– Она победила, – проговорил мой сын.

– Кто?

– Хлоя. Она выиграла. Она там со своим бывшим приятелем радуется жизни, а я – здесь, в этой чертовой больнице. Она выиграла.

Я чувствовал себя так, будто у меня кто-то двумя длинными сильными пальцами вынимает из груди сердце. Мне казалось, я теряю сознание. Я сел.

– Жизнь очень долгая, Джеси. Тебе сейчас не дано знать, кто выиграл этот раунд.

– Как это могло случиться? – всхлипнул он. – Как такое могло произойти?

Мне казалось, я сам вот-вот заплачу. Господи, подумал я, сделай, пожалуйста, так, чтобы он перестал плакать.

– Она позвонила этому парню и трахнула его, – сказал Джеси, гладя мне в глаза с такой болью, что я отвел взгляд.

– Да, – беспомощно кивнул я, – дела обстоят не лучшим образом.

– Это точно, – сквозь слезы сказал сын, – не лучшим. Я спать не могу, даже глаза не могу сомкнуть. У меня из головы эти картинки не идут.

Я подумал, что от такого и впрямь можно преставиться, и сказал:

– Такая обостренность восприятия, мой дорогой, у тебя отчасти от кокаина. Он снижает защитную функцию, а потому все кажется гораздо хуже, чем есть на самом деле. – Какими бессмысленными могут быть порой слова, какими никчемными, трескучими, пустыми! Как лепестки цветов под гусеницами бульдозера.

– Что, правда? – спросил Джеси с интересом, как человек, в отчаянии хватающийся за соломинку.

Тем самым он подтолкнул меня к развитию темы. Я говорил минут пятнадцать, все это время мать не отводила взгляда от его лица. Я все говорил, говорил, говорил обо всем, что мог ему сказать. У меня было такое чувство, что я ищу что-то в темной комнате, ощупывая пальцами стены, роюсь в карманах, в ящиках стола, под раскиданной одеждой, там, у настольной лампы, судорожно ищу на ощупь правильную комбинацию слов, которая могла бы дать ему хоть мало-мальски убедительный ответ на этот его вопрос «Что, правда?», от чего ему бы хоть чуточку полегчало.

– Ты можешь выкинуть эту девушку из головы, Джеси, – подытожил я, – но кокаин тебе этого сделать не даст.

– Знаю, – отозвался он.

Они приехали в студию на репетицию, начал он. Весь день у него было такое чувство, что Джек что-то знает, но хочет это от него утаить. Может быть, Хлоя все время с ним плутовала, может быть, Морган был лучшим в мире… мало ли, что может быть? И тогда Джеси спросил приятеля:

– Ты знаешь что-то, о чем не хочешь мне говорить?

Джек, девушка которого была едва знакома с Хлоей, ответил отрицательно. Джеси нажал на него сильнее. Да нет, ничего нового не случилось, только то, о чем он рассказывал уже пять раз: она позвонила Моргану, тот сел на автобус и поехал в Кингстон. Они провели вместе вечер в ее квартире под звуки «крутой» музыки. А потом она его трахнула. Вот и весь сказ, сказал он, честное слово, больше ничего такого он не знает.

Потом кто-то принес кокаин. А семь часов спустя, когда все еще спали, Джеси на коленях ползал по ковру в поисках частичек наркотика, которые могли упасть со стола. Потом у него стала отниматься рука. Он вышел на ослепительный солнечный свет, отблески которого вспыхивали на крышах и боках машин, зашел в какой-то уже открывшийся бар, сказал, что ему нужно вызвать «скорую». Хозяин бара заявил: «Здесь мы этим не занимаемся».

Когда он доплелся до телефонной будки, было уже около полудня. Все кругом куда-то суетливо торопились, что его сильно пугало, набрал номер полиции и вызвал неотложку. Потом сел на бордюрный камень и стал ждать. Подъехала машина «скорой помощи», его положили на место больного. Пока его везли в больницу, он глядел в заднее окно на залитые солнцем улицы, убегавшие от него куда-то в даль. Медсестра спросила, что он принимал, и попросила дать ей номер телефона родителей. Он отказался.

– А потом я сдался, – сказал он. – Я сломался и все им рассказал.

Некоторое время все молчали. Мы с Мэгги сидели и смотрели на сына, рукой прикрывавшего лицо.

– Это было единственное, что я просил ее не делать. – Джеси покачал головой. – Только одну вещь. Почему же она сделала именно это?

А на его бледном детском лице, казалось, было написано: она сделала это ему, а он сделал это ей.

– С ее стороны, конечно, это был удар ножом тебе в спину, – вздохнул я.

Вошел врач – молодой итальянский парень с козлиной бородкой и усиками. Держался он очень уверенно. Я спросил Джеси:

– Ты можешь откровенно говорить с доктором в нашем присутствии?

– Быть искренним, – заметил врач, как будто я уместно пошутил, – просто необходимо.

Джеси кивнул. Врач задал ему несколько вопросов, послушал грудь и спину.

– Твоему телу кокаин не по нраву, – произнес он с улыбкой. – И курение ему совсем ни к чему. – После этого, встав в позу, сказал: – Сердечного приступа у тебя не было. – Он объяснил что-то, чего я не понял, сжав кулак, чтобы показать остановку сердца. – Но должен сказать тебе одну вещь. Когда кто-то из людей твоего возраста действительно попадает сюда с сердечным приступом, это всегда бывает из-за кокаина. Всегда.

Доктор ушел. Три часа спустя мы тоже уехали из больницы, по дороге подкинув Мэгги до метро. Я привез Джеси к себе. Когда мы припарковали машину у дома, он снова заплакал.

– Мне так не хватает этой девочки, – всхлипывал он. – Мне так плохо без нее.

У меня на глаза тоже навернулись слезы.

– Я бы все сделал, чтобы тебе помочь, все, что в моих силах.

Мы оба устроились на крыльце и сидели там, шмыгая носом.

ГЛАВА 15

И ВДРУГ ПРОИЗОШЛО ЧУДО (хотя неожиданным назвать его было трудно). Хлоя – эта карьеристка до мозга костей, которая, казалось, только и думала о том, как бы вскарабкаться в этой жизни повыше, изменила свое решение. Прошел слух, что она дала Моргану отставку. После этого она, видимо, снова вознамерилась закинуть удочку, чтобы прощупать Джеси на прочность. Ее лучшая подружка «случайно наткнулась» на него на одной вечеринке и шепнула ему «по секрету», что Хлоя «очень, очень по нему скучает».

Мне стало казаться, что после этого у сына даже цвет лица стал нормальным. И походка его как-то изменилась – он снова стал ходить вразвалку, будто чуть пританцовывая, и не пытался это скрывать. Он сыграл мне как-то свою новую песню, потом сочинил еще одну. «Растленная ностальгия», как иногда говорят в шоу-бизнесе, круто «поднималась». Они играли в баре на улице Куин. Мне, как и раньше, вход туда был запрещен.

Я понимал, что интерес Джеси к программе наших «забытых сокровищ» ослабевает, и я пытался как-то определиться с тем, что нам делать дальше. Наверное, имело смысл подтолкнуть его что-то писать – у него теперь явно проявлялась к этому склонность. Решение казалось простым, проще пареной репы: мы раскрутим новую кинопрограмму, в которую войдут лучше всего написанные сценарии. Мы снова посмотрим «Манхэттен» Вуди Аллена. Еще раз прокрутим «Криминальное чтиво», но теперь попытаемся провести четкую грань между развлекательной и серьезной литературой. «Криминальное чтиво» сам по себе чрезвычайно занимательный фильм, импозантный, с блистательными диалогами, которые никак не связаны с реальной жизнью. Я сказал себе, что надо будет напомнить Джеси о том, что, когда Чехов в одном из московских театров смотрел пьесу Ибсена «Кукольный дом», он обернулся к другу и шепнул ему: «Но жизнь ведь совсем не такая».

Почему бы в таком случае сыну не посмотреть картину Луи Малля «Ваня с 42-й улицы»? Он еще слишком молод для Чехова, фильм может показаться ему скучным, это точно, но я почему-то подумал, что ему понравится вечно ноющий, жалующийся, терзающийся переживаниями Уолли Шоун в роли Вани, особенно когда он разражается тирадами о профессоре Серебрякове: «Не можем же все мы говорить, писать и делать свою работу, как какая-нибудь сенокосилка!»

Да, Джеси Ваня понравится. «Прекрасная выдалась погода для самоубийства».

А потом как бы на десерт я покажу ему «Иметь и не иметь». Этот фильм в рекомендациях не нуждается: он был поставлен по роману Хемингуэя (у которого к тому времени уже крыша начала ехать, он тогда сильно перебирал мартини со стимулирующими таблетками и писал в четыре утра всякую чушь); сценарий к нему написал Уильям Фолкнер, который был без ума от «Лолиты»; да еще и сцена там потрясающая есть, наверху в приморской гостинице, когда Бэколл предлагает себя Богарту со словами: «Тебе не надо ни делать ничего, ни говорить, разве что только свистнуть можешь. Ты ведь умеешь свистеть, правда, Стив? Надо только вот так сложить губы и дунуть». Непревзойденный текст, чтобы пустить пыль в глаза!

Я скажу Джеси об этом, а потом покажу фильм «Американцы» (вот оно – истинное стремление произвести впечатление), снятый по сценарию Дэвида Мэмета. Рассказывается в нем о третьеразрядной конторе торговцев недвижимостью, где собрались одни неудачники, которых последними словами кроет агент, присланный из центральной конторы. «Поставь свой кофе на стол, – говорит Алек Болдуин оторопевшему Джеку Леммону. – Кофе пьют только неудачники накануне банкротства».

Вот что я собирался ему показать. А после этого, может быть, мы посмотрели бы еще несколько «черных фильмов», скажем, «Происшествие на Саут-стрит»… Все это было у нас впереди.

Потом наступили рождественские каникулы, поздно вечером мы с Джеси сидели на крыльце, тихо падал снег. По зимнему небу носились огни прожекторов – бог знает, что они там искали, что они праздновали. С Хлоей Стэнтон-Маккэйб сын не виделся, не звонил ей, ничего не посылал ей по электронной почте, хотя знал, что теперь в любой день она должна вернуться и неделю провести с родителями. Намечалась какая-то вечеринка, где он мог с ней встретиться.

– А что, если она снова это сделает? – спросил он.

– Что именно?

– Спутается еще с каким-нибудь парнем.

Теперь у меня хватило опыта, чтобы воздерживаться от скоропалительных предсказаний типа: «Ты уж мне поверь!» (хоть Морган у меня перед глазами, конечно, не маячил).

– Знаешь, что по этому поводу говорил Толстой?

– Нет.

– Он говорил, что женщина не может причинить тебе боль дважды одним и тем же способом.

Мы оба следили за какой-то машиной, которая проехала не в ту сторону по улице с односторонним движением.

– Тебе кажется, он прав? – снова спросил Джеси.

Я всерьез задумался над вопросом сына. (Он все помнит. Мой ответ должен быть очень взвешенным.) Я быстро прокрутил в голове список любовниц, которые от меня уходили (он оказался на удивление длинным). Да, действительно, уходя во второй раз, ни одна женщина не делала мне так больно, как тогда, когда бросала меня в первый раз. Но вместе с тем я понял, что в подавляющем большинстве случаев я никогда не давал одной и той же женщине шанса причинить мне боль во второй раз. Когда мои несчастные любовницы меня бросали, они, как правило, сами не спешили ко мне вернуться.

– Да, – ответил я, подумав, – мне кажется, он был прав.

По прошествии нескольких дней – уже после Рождества – я возился с новогодней елкой: лампочки на гирляндах мигали, какие-то работали, какие-то перегорели – это всегда составляло для меня неразрешимую загадку физики, которую могла решить только моя жена. В тот момент я услышал привычный топот по лестнице. Комнату наполнил резкий запах дезодоранта (которым Джеси пользовался, распыляя жидкость велосипедным насосом), и юный принц в морозный вечер ушел навстречу своей судьбе.

Домой он ночевать не вернулся. На следующее утро я выслушал сообщение Джеси на автоответчике, причем голос сына звучал по-взрослому, как-то очень мужественно. Снег белым ковром устилал наш дворик, солнце поднималось по небу. Позже – уже после обеда – Джеси вернулся и кратко, но толково изложил события прошедшей ночи. Он действительно пошел на ту вечеринку. Пришел туда, когда веселье уже было в разгаре, с другими ребятами в бейсбольных кепках, футболках с короткими рукавами, как будто сшитых на слонов, и в свитерах с капюшонами. Она тоже там была, в полной людей, прокуренной гостиной, где оглушительно звучала музыка. Они перекинулись лишь парой слов, и она шепнула ему на ухо: «Если будешь на меня так смотреть, мне придется тебя поцеловать». (Господи, где они успели набраться таких выражений? Или накануне своих вечеринок они дома читают Толстого?)

После этого мой парень, конечно, разомлел (так и должно было случиться). Оба они остались на вечеринке. Вдруг им никуда не надо было торопиться. Странно, но факт: эти последние месяцы им как будто во сне привиделись, как будто между ними вообще никаких размолвок не было. (Но ведь на самом-то деле что было, то было, и разговор об этом им еще только предстоял.) А пока они как будто неспешно катились с пологого холма на велосипеде без тормозов. И не было такой силы, которая могла бы остановить этот спуск, даже если бы кому-нибудь этого очень захотелось.

Когда я вспоминаю теперь о киноклубе, мне кажется, что именно в ту ночь его существование стало клониться к закату. Именно тогда начался новый отсчет времени, открывший следующую главу в жизни Джеси. Тогда об этом, конечно, никто не думал. Тогда было такое ощущение, что все как обычно идет своим чередом, словно уладилась какая-то очередная неурядица, все благополучно утряслось и можно опять возвращаться к киноклубу. Ну и слава богу.

Но даже сейчас, когда я пишу эти слова, меня не покидает мысль о том, что их надо выбирать осмотрительно и продуманно. Вспоминаю последнее интервью, которое я взял у Дэвида Кроненберга, сделав мрачноватое замечание о том, что воспитание детей чем-то похоже на череду расставаний – сначала с подгузниками, потом с комбинезонами и наконец – с самими детьми. «Вас постоянно покидают прожитые ими детские жизни», – сказал я, но Кроненберг, дети которого уже стали взрослыми, перебил меня вопросом: «Да, но разве на самом деле сами они когда-нибудь от нас уходят?»

Несколько дней спустя произошло нечто невообразимое: Джеси пригласил меня на концерт, в котором принимал участие. Он играл в том самом угловом клубе, где однажды состоялось выступление «Роллинг Стоунз», после которого, как мне кажется, бывшая жена нашего премьер-министра уехала домой с одним из их гитаристов. Это было именно то место, откуда год назад Джеси меня благополучно выпроводил. Иначе говоря, тот набитый битком зал имел для меня поистине историческое значение.

Джеси сказал мне, чтобы я пришел туда около часа ночи, встал у входа и вел себя пристойно, имея в виду, что мне лучше держать отцовские чувства при себе, не допуская по отношению к нему никаких неловких их проявлений, которые хоть в какой-то степени могли поколебать веру случайного наблюдателя в его гетеросексуальную ауру и несгибаемость крутого дворового пацана. Я с готовностью принял условие сына. Тина приглашения не удостоилась; двое взрослых со слезами счастья на глазах – это было бы чересчур. Она с радостью с этим согласилась. Ведь Тина – женщина изящная, даже худая, и мысль о том, чтобы выйти на морозный воздух, где, может быть, придется ночью простоять в очереди минут сорок пять, а с озера Онтарио леденящими порывами при этом будет бить в лицо промозглый ветер, отбивала у нее всякое стремление удовлетворить даже самое жгучее любопытство.

Так вот, примерно в половине первого я вышел из дому на скользкий тротуар и отправился в путь через парк. По пустынной улице я шел по китайскому кварталу под звуки, доносившиеся время от времени из тени: шуршали кошки, искавшие себе в мусорных баках пропитание. Когда я повернул за угол, ветер, дувший в спину, гонял мне по телу мурашки, пока я не дошел до входной двери в «Эль Мокамбо». У клуба, как мне показалось, на морозе топталась все та же группа куривших парней, что и в прошлый раз. Они так же ругались, смеялись, дыхание их клубилось рядом с лицами облачками из мультфильмов. Джеси поспешил мне навстречу.

– Пап, боюсь, тебе туда нельзя, – сказал он, почти ударившись в панику.

– Почему нельзя?

– Там не очень подходящая обстановка.

– Что ты хочешь этим сказать? – не очень понял я.

– Там совсем немного народа. Предыдущая группа выступала слишком долго, поэтому люди стали расходиться…

Это было чересчур.

– Ты выдернул меня из теплой постели посреди холодной ночи. Я оделся и притащился сюда. Теперь час ночи. Я ждал твоего выступления несколько дней, а теперь ты мне заявляешь, что мне туда нельзя?

По прошествии нескольких минут Джеси уже вел меня вверх по лестнице мимо телефона-автомата, около которого в прошлом году остановил меня и дал мне от ворот поворот. (Как же быстро бежит время!) Я прошел в небольшой темный зал с низким потолком и маленьким квадратным подиумом сцены. Несколько худых девиц сидели у самой сцены, болтали ногами и курили.

Джеси нечего было беспокоиться – в течение следующих десяти минут в зал беспрестанно заходили коренастые чернокожие ребята с сеточками на волосах и длинноногие девочки с подведенными черной тушью глазами (отчего юные особы выглядели как затравленные еноты). Вместе с остальными вошла и Хлоя. В носу у нее было все то же колечко с бриллиантиком, по плечам рассыпались пышные русые волосы. (Он был прав – девочка и в самом деле выглядела как кинозвезда.) Она приветливо помахала мне ручкой как благовоспитанная ученица частной школы, встретившая во время летних каникул директора.

Я устроился в дальнем углу зала среди каких-то черных кубов (я так и не понял, для чего они нужны), старых динамиков, пустых коробок и другого скопившегося в зале хлама. В той части зала было так темно, что я с трудом различал контуры двух сидевших недалеко от меня девчушек, хотя прекрасно ощущал аромат их духов и слышал их радостный щебет, пересыпанный непристойностями.

Перед тем, как меня там посадить, Джеси дал мне наказ помалкивать и не высовываться. У него были еще какие-то «срочные дела», так он сказал, прежде чем оставить меня в одиночестве.

Я сидел в темноте и ждал, сердце мое отчаянно колотилось от безотчетной, почти непереносимой тревоги. Сидел и ждал. В зал набивалось все больше молодежи, становилось жарко. В конце концов, на сцену вышел какой-то парень (не то ли это было место, где когда-то стоял Мик Джаггер?) и обратился к присутствующим с призывом «заткнуть свои поганые глотки» и «кончать бардак», чтобы послушать, наконец, «Растленную ностальгию».

«Растленная ностальгия» – ни много ни мало! И тут они вышли к зрителям – два долговязых парня, Джеси и Джек. Зазвучал ритм «Ангелов», Джеси поднес микрофон к губам и до нас донеслись полные страсти стихи, как обличение Троилом Крессиды[52]52

«Троил и Крессида» – трагедия Уильяма Шекспира, имена героев которой вынесены в название произведения.

[Закрыть]. Хлоя стояла ко мне спиной (Моргана видно не было), к сцене тянулся лес рук.

А на сцене стоял он – мой любимый сын, уже ушедший от меня в свободный полет, живущий своей жизнью, меряющий сцену шагами, как будто именно для этого он был рожден. Теперь Джеси совсем не казался моим сыном – таким я его никогда раньше не видел.